初中课外文言文精练有答案详解.docx

《初中课外文言文精练有答案详解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中课外文言文精练有答案详解.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

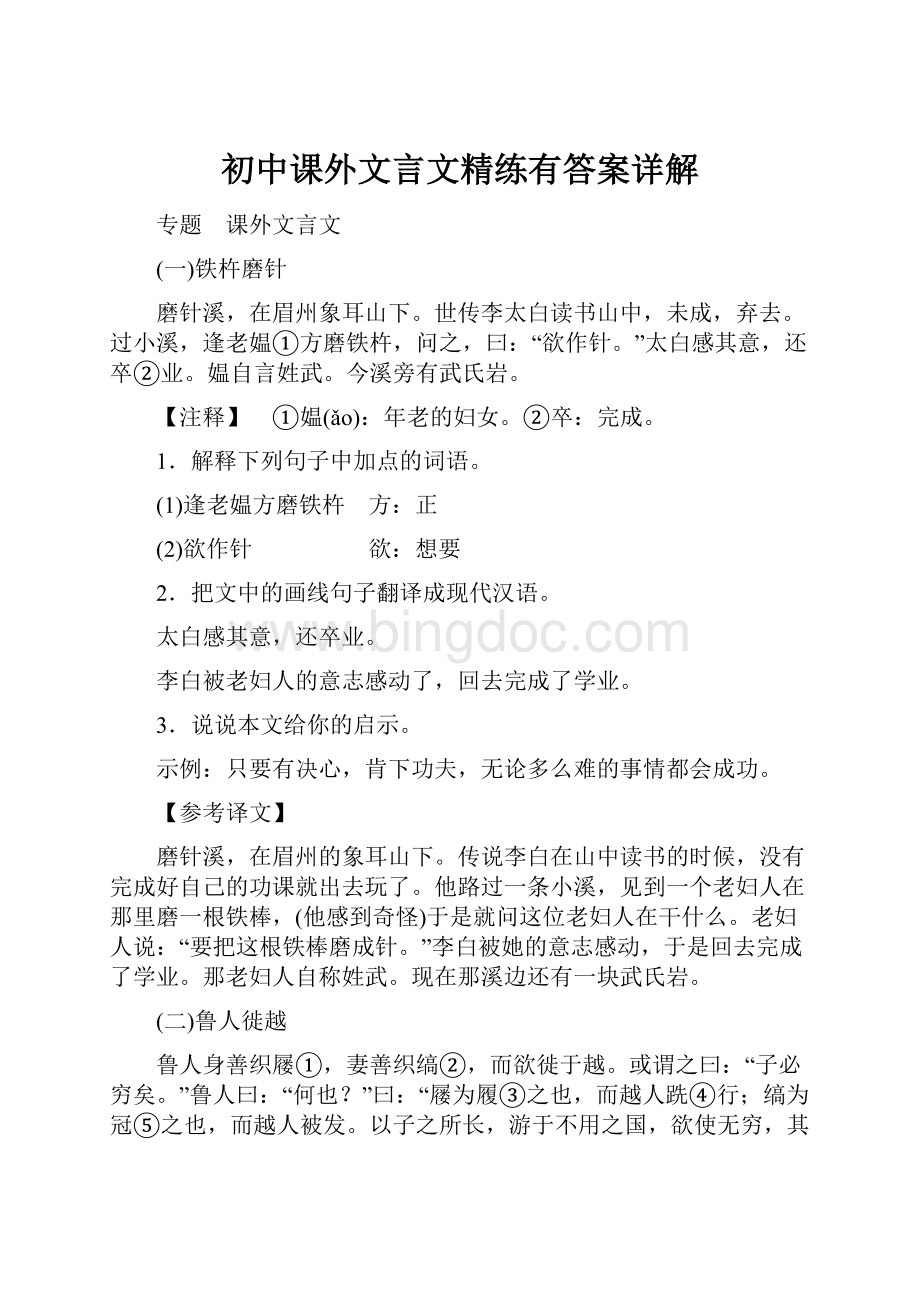

初中课外文言文精练有答案详解

专题 课外文言文

(一)铁杵磨针

磨针溪,在眉州象耳山下。

世传李太白读书山中,未成,弃去。

过小溪,逢老媪①方磨铁杵,问之,曰:

“欲作针。

”太白感其意,还卒②业。

媪自言姓武。

今溪旁有武氏岩。

【注释】 ①媪(ǎo):

年老的妇女。

②卒:

完成。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)逢老媪方磨铁杵 方:

正

(2)欲作针 欲:

想要

2.把文中的画线句子翻译成现代汉语。

太白感其意,还卒业。

李白被老妇人的意志感动了,回去完成了学业。

3.说说本文给你的启示。

示例:

只要有决心,肯下功夫,无论多么难的事情都会成功。

【参考译文】

磨针溪,在眉州的象耳山下。

传说李白在山中读书的时候,没有完成好自己的功课就出去玩了。

他路过一条小溪,见到一个老妇人在那里磨一根铁棒,(他感到奇怪)于是就问这位老妇人在干什么。

老妇人说:

“要把这根铁棒磨成针。

”李白被她的意志感动,于是回去完成了学业。

那老妇人自称姓武。

现在那溪边还有一块武氏岩。

(二)鲁人徙越

鲁人身善织屦①,妻善织缟②,而欲徙于越。

或谓之曰:

“子必穷矣。

”鲁人曰:

“何也?

”曰:

“屦为履③之也,而越人跣④行;缟为冠⑤之也,而越人被发。

以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?

”鲁人对曰:

“夫不用之国,可引而用之,其用益广,奈何穷也?

”

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】 ①屦(jù):

古代的一种麻鞋。

②缟(gǎo):

古代的一种白绢,鲁人用缟做帽子。

③履(lǚ):

穿。

④跣(xiǎn):

光脚。

⑤冠:

帽子。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)鲁人身善织屦 善:

擅长

(2)而越人被发 被:

通“披”,披散

2.把文中的画线句子翻译成现代汉语。

以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?

凭借你们的专长,跑到用不着你的国家里去,要想不穷困,怎么可能?

3.从“夫不用之国,可引而用之,其用益广,奈何穷也”这句话中,你看出鲁人是个什么样的人?

示例一:

鲁人不墨守成规,有开拓意识和创新精神,有闯劲儿,发现机会就不会轻易放弃。

示例二:

鲁人做事不依据客观实际,只凭自己主观看法莽撞从事,固执己见,不听劝阻。

【参考译文】

鲁国有个人自己擅长编织麻鞋,妻子擅长编织白绢,但是想搬到越国去。

有人对他说:

“你搬到越国去必定会受穷的。

”鲁国人问:

“为什么呢?

”这个人回答说:

“麻鞋是为了(人们)穿它(来走路)的,但是越国人光脚走路;白绢(做成帽子)是为了(人们)戴它,但是越国人披散着头发。

凭借你们的专长,跑到用不着你的国家里去,要想不穷困,怎么可能?

”鲁国人就反问他说:

“到了不用我们专长的地方,我们可以引导他们穿鞋戴帽,随着用途的不断推广,我们怎么会受穷呢?

”

(三)纸上谈兵

赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当①。

尝与其父奢②言兵事,奢不能难③,然不谓善。

括母问奢其故,奢曰:

“兵,死地也④,而括易言之。

使赵⑤不将括即已,若必将之,破赵军者必括也!

”……

赵括既代廉颇⑥,悉更约束⑦,易置⑧军吏。

秦将白起闻之,纵奇兵⑨,佯败走,而绝其粮道,分断其军为二,士卒离心,四十余日,军饿,赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。

括军败,数十万之众遂降秦,秦悉坑⑩之。

【注释】 ①以天下莫能当:

认为天下没有人抵得过他。

②奢:

赵奢,赵括之父,赵国良将。

③难:

驳倒。

④兵,死地也:

用兵打仗,本是危险的场合。

死地,生死存亡之地。

⑤赵:

赵国。

⑥廉颇:

赵国良将。

廉颇对秦作战,根据实际情况,采用深沟高垒的防御战。

后赵王中了秦的离间计,用赵括代替廉颇。

⑦悉更约束:

全部改变原有的纪律和规定。

约束:

规矩。

⑧易置:

撤换。

⑨纵奇兵:

派出变化莫测的军队。

⑩坑:

活埋。

1.解释下列句子中加点的词语。

(1)尝与其父奢言兵事 尝:

曾经

(2)佯败走,而绝其粮道 绝:

断绝

2.用现代汉语翻译文中加横线的句子。

尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。

(赵括)曾经和他父亲赵奢谈论军事,赵奢不能难住他,然而(赵奢)并不赞美他。

3.读了这段文字你获得了一些什么启示呢?

示例:

①成功来自于生活实践,读死书或死读书行不通。

②做人必须踏踏实实,不能光说不练,只会夸夸其谈的人是不会有真才实学的。

③做事情要具体问题具体分析,不能生搬硬套书本知识。

【参考译文】

赵括从小就学习兵法,评论兵事,认为天下没有人能敌得过他。

(赵括)曾经和他的父亲赵奢谈论兵事,赵奢不能够驳倒他,但是并不赞美他。

赵括的母亲问赵奢此中的原因,赵奢说:

“打仗,本是危险的场合,而赵括把它说得轻而易举。

假使赵王不让他当将军就罢了,如果定要让他当将军,使赵军被攻破的人肯定是赵括本身。

”……

赵括代替了廉颇以后,全部改变了(原有的)纪律和规定,撤换了(原来的)军官。

秦国的将军白起听说以后,派出变化莫测的军队,假装打败退却,而断绝赵军的粮道,把赵军一分为二,赵军士气不能统一。

被困四十多天,赵军非常饥饿,赵括亲自带领精兵搏战,秦军用箭射死了赵括。

赵括的军队大败,于是几十万的士兵投降了秦军,秦国将他们全部活埋了。

(四)叶公好龙

叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。

于是天龙闻而下之,窥头于牖①,施②尾于堂。

叶公见之,弃而还③走,失其魂魄,五色无主。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

(选自刘向《新序·杂事》)

【注释】 ①牖(yǒu):

窗户。

②施(yì):

延伸。

③还(xuán):

掉转,通“旋”。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)施尾于堂 于:

在,到

(2)弃而还走 走:

逃跑

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

由此看来,叶公不是真的喜欢龙,他(只是)喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。

3.叶公“弃而还走”的根本原因是什么?

“叶公好龙”这个成语通常用来讽刺什么?

他只是表面喜欢龙,而并非真正喜欢龙。

通常用来讽刺那些热衷于幻想而并非脚踏实地(或表里不一、言行不一、口是心非)的人。

【参考译文】

叶公(子高)喜欢龙,钩刀上雕刻着龙,凿子上雕刻着龙,凡是屋室刻花纹的地方都雕上了龙。

这时天上的真龙听说叶公这样喜欢它,就降到叶公家,把头伸进窗户来探看,尾巴延伸在厅堂上。

叶公看见真龙,转身丢下它就跑,丧魂失魄,脸色都变了。

由此看来,叶公不是真的喜欢龙,(他只是)喜欢那表面上像龙而实质上不是龙的东西。

(五)画蛇添足

楚有祠①者,赐其舍人②卮③酒。

舍人相谓曰:

“数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:

“吾能为之足。

”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:

“蛇固④无足,子安能为之足?

”遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

【注释】 ①祠:

祭祀。

周代贵族一年四季都要祭祀祖宗,每个季度祭祀都有专门的称呼,春天祭祀叫“祠”。

②舍人:

门客。

③卮(zhī):

古代的一种盛酒器,类似壶。

④固:

本来。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)引酒且饮之 引:

拿起

(2)乃左手持卮 乃:

于是

2.把文中画线句子翻译成现代汉语。

蛇固无足,子安能为之足?

蛇本来是没有脚的,你怎么能给它画脚呢?

3.这个故事给了我们什么样的启示?

示例:

告诉我们做任何事都要实事求是,不能卖弄聪明,否则非但不能把事情做好,反而会把事情弄砸。

【参考译文】

楚国有个人祭祀,(祭祀完了以后)赏给门客一壶酒。

门客们相互商量说:

“这壶酒大家都来喝不够,一个人喝有剩余。

我们各自在地上比赛画蛇,先画好的人就喝这壶酒。

”有一个人先把蛇画好了,他拿起酒壶正要喝,却左手拿着酒壶,右手继续画蛇,说:

“我能给它画脚。

”没等他画完,另一个人已把蛇画成了,把壶抢过去说:

“蛇本来是没有脚的,你怎么能给它画脚呢?

”于是他把壶中的酒喝了。

为蛇画脚的人,最终失去了酒。

(六)水滴石穿

张乖崖为崇阳①令,一吏自库②中出,视其鬓旁巾③下有一钱,诘④之,乃库中钱也。

乖崖命杖之,吏勃然曰:

“一钱何足道,乃杖我耶?

尔能杖我,不能斩我也!

”乖崖援笔判曰:

“一日一钱,千日千钱,绳锯木断,水滴石穿!

”自仗剑下阶斩其首。

(选自《鹤林玉露》)

【注释】 ①崇阳:

古县名。

②库:

钱库。

③巾:

头巾。

④诘:

责问。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)张乖崖为崇阳令 令:

县令

(2)乃库中钱也 乃:

是

2.把文中画线句子翻译成现代汉语。

一钱何足道,乃杖我耶?

一文钱哪里值得说,你怎么能杖打我呢?

3.请就文中“绳锯木断,水滴石穿”,谈谈你的认识。

示例:

本意为坚持做一件事,终会成功。

文中的指损公肥私、日积月累,就会将国库偷空。

【参考译文】

张乖崖在崇阳当县令,一个官员从钱库出来,张乖崖看见他的鬓角头巾下藏有一枚铜钱,就责问他,(说他身上藏着的钱)是从钱库中拿出来的。

张乖崖就命令下属用棍棒责罚,那个官员很生气地说:

“一文钱哪里值得说,你怎么能杖打我呢?

你就算能打我,也不能杀了我。

”张乖崖提笔评判道:

“一天一文钱,一千日就是一千钱了。

用绳子不断锯木头,木头终究要断,小水滴不断滴石头,石头也会穿。

”(他)亲自拿着剑跑下台阶,将那个官员斩首了。

(七)南辕北辙

今者臣来,见人于大行,方北面而持其驾①,告臣曰:

“我欲之楚。

”臣曰:

“君之楚,将奚为北面?

”曰:

“吾马良!

”臣曰:

“马虽良,此非楚之路也。

”曰:

“吾用②多!

”臣曰:

“用虽多,此非楚之路也。

”曰:

“吾御者③善!

”此数者愈善,而离楚愈远耳。

【注释】 ①持其驾:

拿着缰绳,驾着他的车子。

②用:

资用,即路费。

③御者:

驾驭车马的人。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)我欲之楚 欲:

想要

(2)君之楚 之:

到,往

(3)将奚为北面 奚:

为什么

2.把文中的画线句子翻译成现代汉语。

(1)马虽良,此非楚之路也。

马虽然好,这不是通向楚国的路啊!

(2)此数者愈善,而离楚愈远耳。

这些条件越好,离楚国就越远了。

3.你从这个故事中获得了哪些启示?

示例:

无论做什么事,都要首先看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用。

【参考译文】

刚才我来时,在大路上碰见一个人,脸朝北方手里拿着缰绳,驾着车,告诉我说:

“我想到楚国去。

”我说:

“您往楚国去,为什么要朝北走呢?

”他说:

“我的马好!

”我说:

“马虽然好,这不是通向楚国的路啊。

”他说:

“我的路费多!

”我说:

“路费虽然多,这不是通向楚国的路啊。

”他说:

“我的车夫驾车技术好!

”这些条件越好,离楚国就越远了。

(八)朝三暮四

宋有狙公者,爱狙①,养之成群。

能解狙之意,狙亦得公之心。

损其家口②,充狙之欲。

俄而匮③焉,将限④狙之食。

恐众狙之不驯于己也,先诳⑤之曰:

“与若芧⑥,朝三而暮四,足乎?

”众狙皆起而怒。

俄而曰:

“与若芧,朝四而暮三,足乎?

”众狙皆伏而喜。

(选自《庄子·齐物论》)

【注释】 ①狙(jū):

猴子。

②口:

口粮。

③匮:

缺乏。

④限:

减少。

⑤诳:

欺骗,瞒哄。

⑥芧(xù):

橡粟,一种粮食。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)损其家口 损:

减少

(2)与若芧 若:

你

2.把文中画线句子翻译成现代汉语。

俄而匮焉,将限狙之食。

过了不久,食物匮乏,他将要减少猴子的食物。

3.你从本文中收获了什么道理?

示例:

要善于透过事物表面现象看清本质(看问题不要只停留在表面,应该看到其实质)。

【参考译文】

宋国有一个养猴的人,很喜欢猴,养了一大群。

他能懂得猴子的心意,猴子也能够了解他的心思。

他(宁可)减少全家的口粮,(也要)满足猴子们的欲望。

过了不久,食物匮乏,他将要减少猴子的食物。

又怕猴子不顺从自己,就先瞒哄猴子:

“(我)给你们橡粟,早上三颗,晚上四颗,够吗?

”猴子们一听,都站了起来,十分恼怒。

过了一会儿,他又说:

“给你们橡粟,早上四颗,晚上三颗,够吗?

”猴子们听后都趴在地上很高兴。

(九)执竿入城

鲁①有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计②无所出。

俄③有老父④至曰:

“吾非圣人⑤,但见事多矣!

何不以锯中截⑥而入”?

遂依而截之。

【注释】 ①鲁:

鲁国,在现在的山东。

②计:

计谋,策略。

③俄:

不久,一会儿。

④老父(fǔ):

老人。

父,对老年男子的尊称。

⑤圣人:

具有最高智慧和道德的人。

⑥中截:

从中间截断。

1.解释下列各句中加点词的意思。

(1)执竿入城 执:

拿

(2)遂依而截之 遂:

于是,就

2.将下列句子翻译成现代汉语。

何不以锯中截而入?

为什么不用锯子将长竿从中间截断后进入城门呢?

3.简要概括这则寓言给你的启迪。

(不超过40字)

示例:

自作聪明的人常常是愚蠢的,我们不能做好为人师的“智者”,更不能如执竿人那样盲目轻信,虚心求教

不等于自己不动脑筋。

【参考译文】

鲁国有个拿着长竿子进城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。

一会儿,有个老人来到这里说:

“我并不是圣人,只不过是见到的事情多了,为什么不用锯子把长竿从中间截断后进入城门呢?

”那个鲁国人于是依照老人的办法将长竿子截断了。

(十)杨氏子

梁国杨氏子,九岁,甚聪惠①。

孔君平②诣③其父,父不在,乃呼儿出。

为设④果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:

“此是君家果。

”儿应声答曰:

“未闻孔雀是夫子⑤家禽。

”

(选自《世说新语》)

【注释】 ①聪惠:

聪明,有智慧。

惠,通“慧”。

②孔君平:

孔坦,字君平,东晋会稽郡山阴县人,官至侍中、廷尉。

③诣(yì):

拜访。

④设:

摆放。

⑤夫子:

对长辈或年高者的敬称。

1.解释下列各句中加点词的意思。

(1)甚聪惠 甚:

很,十分

(2)此是君家果 此:

这

2.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

孔君平来拜访他父亲,他父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。

(2)未闻孔雀是夫子家禽。

没有听说过孔雀是您家的鸟。

3.请结合原文内容,谈谈杨氏子是一个怎样的孩子。

非常聪明、有礼。

可以从他机敏的应答、九岁就能帮父亲招呼客人的行为中看出。

4.结合课外积累,说说你还知道哪些古代“小神童”的故事,至少写出两个。

示例:

孔融让梨,甘罗十二岁拜相。

【参考译文】

在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,非常聪明。

孔君平来拜访杨氏子的父亲,可是父亲不在,于是便叫杨氏子出来。

杨氏子为孔君平端来水果,水果中有杨梅,孔君平指着杨梅对杨氏子说:

“这是你家的水果。

”杨氏子马上回答说:

“我可没有听说孔雀是先生您家的鸟。

”

(十一)吴起①守信

昔吴起出,遇故人,而止之食。

故人曰:

“诺,期返而食。

”起曰:

“待公而食。

”故人至暮不来,起不食待之。

明日早,令人求故人。

故人来,方与之食。

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

其为信若此,宜其能服三军欤?

欲服三军,非信不可也!

(选自宋濂《龙门子凝道记》)

【注释】 ①吴起:

战国时期著名的军事家。

1.解释下列句子中加点词语。

(1)令人求故人 求:

寻找

(2)宜其能服三军欤?

服:

使……信服

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

起之不食以俟者,恐其自食其言也。

吴起不吃饭而等候老朋友的原因是怕自己说了话不算数。

3.你从吴起的为人处世中得到了什么启示?

我们为人要讲信用,待人诚恳守信。

【参考译文】

从前吴起外出遇到了老朋友,就留他吃饭。

老朋友说:

“好啊,等我回来就(到你家)吃饭。

”吴起说:

“我(在家里)等待您一起进餐。

”(可是)老朋友到了傍晚还没有来,吴起不吃饭而等候他。

第二天早晨,(吴起)派人去找老朋友,老朋友来了,才同他一起进餐。

吴起不吃饭而等候老朋友的原因是怕自己说了话不算数。

他坚守信用到如此程度,这难道不是能使军队信服的缘由吗?

要想使军队信服,不讲信用是不行的。

(十二)推 敲

《刘公嘉话》云:

(贾)岛初赴举京师,一日于驴上得句云:

“鸟宿池边树,僧敲月下门。

”始欲着“推”字,又欲着“敲”字,炼之未定,遂于驴上吟哦,时时引手作推敲之势。

时韩愈吏部权京兆尹,岛不觉冲至第三节。

左右拥至尹前,岛具对所得诗句云云。

韩立马良久,谓岛曰:

“作敲字佳矣。

”遂并辔而归。

留连论诗,与为布衣之交。

1.解释下列加点的词。

(1)韩立马良久 良:

很

(2)遂于驴上吟哦 于:

在

2.将下列句子译为现代汉语。

始欲着“推”字,又欲着“敲”字,炼之未定,遂于驴上吟哦,时时引手作推敲之势。

开始想要用“推”字,后来又想要用“敲”字,用心锤炼这两个字没决定下来,于是在驴背上吟诵,还不停地伸手比划“推”“敲”的姿势。

3.这则故事给我们平时的写作带来了怎样的启示?

示例:

对待写作必须具有严谨的精神;文章不厌百回改;需要向他人学习借鉴。

【参考译文】

《刘公嘉话》记载:

贾岛初次在京城里参加科举考试。

一天他在驴背上想到了一句诗:

“鸟宿池边树,僧敲月下门。

”开始想用“推”字,后来又想用“敲”字,用心锤炼这两个字没有定下来,于是在驴背上(继续)吟诵,不停做着推和敲的动作。

当时韩愈临时代理京城的地方长官,他正路过此地,贾岛不知不觉冲撞到(韩愈仪仗队的)第三节。

左右的侍从将贾岛推拥着带到韩愈面前,贾岛详细地回答了他在酝酿的诗句。

韩愈停马伫立很久,对贾岛说:

“用‘敲’字好。

”两人于是并排骑着驴马回家,一同谈论作诗的方法,好几天都不舍得离开。

(韩愈)因此跟贾岛结下了深厚的友谊。

(十三)为者常成,行者常至

梁丘据谓晏子曰:

“吾至死不及夫子①矣!

”晏子曰:

“婴闻之,为者常②成,行者常至。

婴非有异于人也。

常为而不置③,常行而不休者,故④难及也?

”

(选自《晏子春秋·内杂下》)

【注释】 ①夫子:

先生,对尊长的敬称。

②常:

常常,表示容易。

③置:

弃置,放弃。

④故:

通“胡”,何,什么。

1.翻译下列句子。

(1)为者常成,行者常至。

坚持做的人容易成功,坚持走的人就容易到达。

(2)常为而不置,常行而不休者,故难及也?

坚持而不放弃,经常前进而不休止,有什么赶不上(我)的呢?

2.这则小故事对你有什么启示?

示例:

无论做什么事情,只要持之以恒,坚持不懈,最终就会得到成功。

【参考译文】

梁丘据对晏子说:

“我到死(恐怕)也赶不上先生啊!

”晏子说:

“我听说,坚持做的人容易成功,坚持走的人容易到达。

我并没有比别人特殊的才能。

经常实践却不放弃,经常行进却不停下的人,你怎么会赶不上(我)呢?

”

(十四)苏洵读书

苏洵,字明允,眉州眉山人。

年二十七始发愤为学,岁余举进士,又举茂才异等,皆不中。

悉焚常所为文,闭户益读书,遂通《六经》、百家之说,下笔顷刻数千言。

至和、嘉祐间,与其二子轼、辙皆至京师。

翰林学士欧阳修上其所著书二十二篇,既出,士大夫争传之,一时学者竞效苏氏为文章。

(《宋史·苏洵传》)

1.解释下列句中的加点词。

(1)悉焚常所为文 悉:

全、都

(2)与其二子轼、辙皆至京师至:

到达

2.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

既出,士大夫争传之,一时学者竞效苏氏为文章。

(苏洵的文章)流传出来后,士大夫争相传阅,一时之间学习写作的人都抢着模仿苏洵文章的写法。

3.苏洵的读书经历对你有什么启发?

示例:

苏洵读书很勤奋刻苦,尽管苏洵读书很晚也能学识渊博,这启示我非勤奋刻苦不能读书,只要想学习,就为时不晚。

【参考译文】

苏洵字明允,眉州眉山人。

他二十七岁的时候开始发愤学习,一年多后去考进士,又去考茂才异等,都没有考中。

于是苏洵将自己以前的文章全部焚烧,关门闭户更加苦读诗书,终于精通六经及百家之说,写文章一会儿就写了几千字。

至和、嘉祐年间,(苏洵)和他的两个儿子苏轼、苏辙一同来到京师,翰林学士欧阳修将苏洵所做的二十二篇文章上呈给朝廷。

(苏洵的文章)流传出来后,士大夫争相传阅,一时之间学习写作的人都抢着模仿苏洵文章的写法。

(十五)

吕蒙正①相公,不喜计人过。

初参知政事②入朝堂,有朝士③于帘内指之曰:

“是小子亦参政耶?

”蒙正佯为不闻而过之。

其同列④怒,令诘其官位姓名,蒙正遂止之。

罢朝,同列犹不能平,悔不穷问。

蒙正曰:

“一知其姓名,则终身不能忘,固不如无知也。

不问之何损?

”时人皆服其量⑤。

(选自司马光《涑水记闻》)

【注释】 ①吕蒙正:

宋代政治家。

②参知政事:

官名,副宰相。

③朝士:

中央官员。

④同列:

同僚。

⑤量:

气量。

1.解释下列加点词。

(1)不喜计人过 过:

过失、过错

(2)蒙正遂止之 止:

制止、阻止

2.把下列句子翻译成现代汉语。

蒙正佯为不闻而过之。

吕蒙正装作没有听见就走过去了。

3.与要追究“朝士”的“同列”相比,吕蒙正的“量”体现在哪里?

阻止同僚,并用“不问之何损”开导说服同僚。

【参考译文】

吕蒙正丞相不喜欢计较别人的过失。

初任参知政事,进入朝堂时,有一位中央官员在朝堂帘内指着吕蒙正说:

“这小子也当上了参知政事呀?

”吕蒙正装作没有听见就走过去了。

吕蒙正的同僚非常愤怒,下令责问那个人的官位和姓名,吕蒙正就制止他。

退朝以后,吕蒙正的同僚仍然愤愤不平,后悔当时没有彻底查问。

吕蒙正说:

“一旦知道那个人的姓名,就终身不能忘记,固然不如不知道为好。

不去追问那个人的姓名,(对我)又有什么损失呢?

”当时的人都佩服吕蒙正的气量。

16.王顾左右而言他

孟子谓齐宣王曰:

“王之臣,有托其妻子于其友而之楚游者。

比1其反也则冻馁其妻子则如之何2?

”王曰:

“弃3之。

”曰:

“士师不能治士,则如之何?

”王曰:

“已之。

”曰:

“四境之内不治,则如之何?

”王顾左右而言他。

【注释】1.比:

等到。

2.如之何:

对他怎么办?

3.弃:

抛弃,此指绝交。

【翻译】孟子对齐宣王说:

“(假如)大王有一位大臣,将妻子儿女托付给朋友(照顾),(自己)却到楚国去游历。

等他回来时,他的妻子儿女却在挨饿受冻,对待这样的朋友,应该怎么办?

”齐宣王回答说:

“和他绝交。

”孟子说:

“如果司法官不能管理好下属,那么对他怎么办?

”齐宣王说:

“罢免他。

”孟子说:

“假如一个国家没有治理好,那么对他怎么办?

”齐宣王环顾左右,把话题扯到别的事情上了。

一、为划线句子断句。

(限两处)

二、解释加点词语

1.之楚游者2.则冻馁其妻子3.已之

17.孔孟论学

子曰:

“吾十有五而志1于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺2,七十而从心所欲,不逾矩3。

”

子曰:

“譬如为山未成一篑4止吾止也!

譬如平地,虽覆一篑,进5,吾往也!

”

孟子曰:

“尽信《书》,则不如无《书》。

吾于《武成》,取二三策而已矣。

仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵6也。

”

【注释】1.志:

立志。

2.耳顺:

指听到别人说的话,用不着怎么想,就能领会。

3.逾矩:

超过规矩.法度;逾:

超过。

矩:

规矩,法度。

4.覆:

倾倒。

5.进:

前进。

6.杵∶舂米用的长木槌。

【翻译】孔子说:

“我十五岁幵始有志于学问;到二十岁,知书识理,能够做事合于礼;到四十岁,对自己的言行学说坚信不疑;到五十岁,懂得世事发展的自然规律;到六十岁,己能理解和泰然地对待听到的一切:

到七十岁,可以从心到身自由运作,而又不越出应有的规矩。

”

孔子说:

“好比堆积土山,只差一筐而没有完成,如果要停下来,这是我自己主动停止的。

又好比填平洼地,虽然刚倒下一筐土,如果要继续往上堆,这是我自己要前进的。

”

孟子说:

“完全相信《尚书》,还不如没有《尚书》。

我对于《武成》,只取其中的两三片竹简罢了。

仁人在天下是没有敌手的,以周武王这极为仁道的人来讨伐极为不仁道的人,怎么会使血流得那么多,把舂米用的木棒都漂起来了呢。

”

一、为划线句子断句。

(限三处)

二、解释加点词语

1.三十而立2.譬如平地3.以至仁

18.勉学

人生小幼,精神专利,长成已后,思虑散逸,固须早教,勿失机也。

吾七岁时,诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理1,犹不遗忘;二十之外,所诵经书,一月废置,便至荒芜矣。

然人有坎壈2,失于盛年,犹当晚学,不可自弃。

孔子云:

“五十以学易,可以无大过矣。

”魏武.袁遗,老而弥笃,此皆少学而至老不倦也。

曾子七十乃学,名闻天下;荀卿五十,始来游