劝学荀子习题含答案.docx

《劝学荀子习题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劝学荀子习题含答案.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

劝学荀子习题含答案

劝学《荀子》习题(含答案)

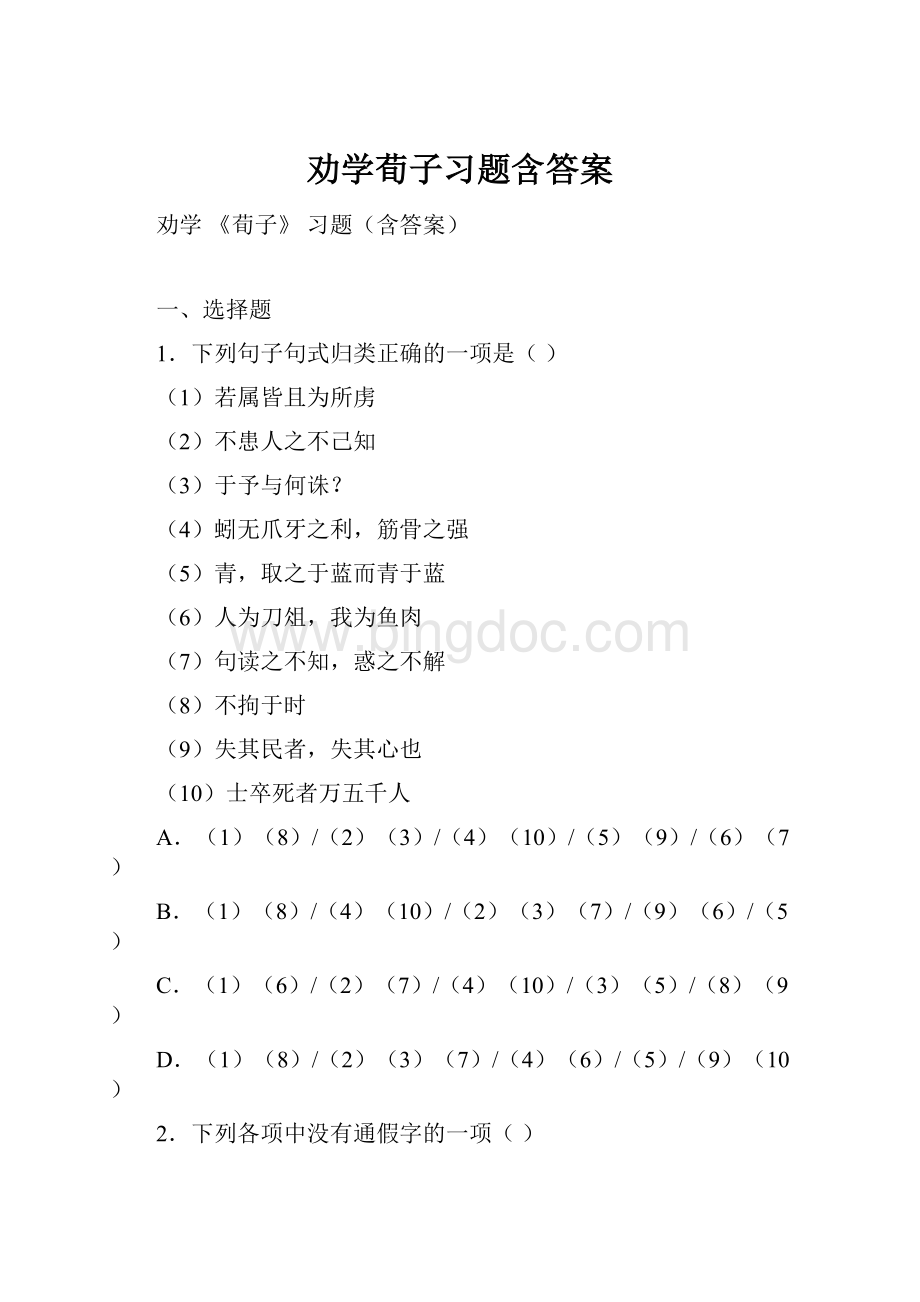

一、选择题

1.下列句子句式归类正确的一项是()

(1)若属皆且为所虏

(2)不患人之不己知

(3)于予与何诛?

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强

(5)青,取之于蓝而青于蓝

(6)人为刀俎,我为鱼肉

(7)句读之不知,惑之不解

(8)不拘于时

(9)失其民者,失其心也

(10)士卒死者万五千人

A.

(1)(8)/

(2)(3)/(4)(10)/(5)(9)/(6)(7)

B.

(1)(8)/(4)(10)/

(2)(3)(7)/(9)(6)/(5)

C.

(1)(6)/

(2)(7)/(4)(10)/(3)(5)/(8)(9)

D.

(1)(8)/

(2)(3)(7)/(4)(6)/(5)/(9)(10)

2.下列各项中没有通假字的一项()

A.吾十有五而志于学

B.学而时习之,不亦说乎

C.不患人之不己知,患其不能也。

D.幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼。

3.下列句式不属被动句的一项是()

A.不拘于时

B.句读之不知,惑之不解

C.身死人手,为天下笑者,何也

D.臣诚恐见其于王而负赵

4.下列各句中加横线词的活用方法与例句相同的一项是

例句:

而耻学于师

A.而日参省乎己

B.下饮黄泉

C.余人甚异之

D.小学而大遗

5.下列各句中加横线的词,解释准确无误的一项是()

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时没有

B.木直中绳,輮以为轮,其曲中规规矩

C.隳名城,杀豪杰高大的城墙

D.吾从而师之学习

6.下列各句中,句式特点与例句相同的一项是()

例句:

蚓无爪牙之利,筋骨之强

A.句读之不知,惑之不解

B.求人可使报秦者

C.一夫作难而七庙隳

D.饰以篆文山龟鸟兽之形

7.下列各组句子的句式都相同的一项是()

A.非我也,岁也师者,所以传道、受业、解惑也

B.蚓无爪牙之利,筋骨之强树之以桑

C.不拘于时,学于余然而不王者,未之有也

D.为天下笑者,何也?

青取之于蓝而青于蓝

8.下列选项中文言特殊句式类型完全一致的一组是()

A.是寡人之过也今君乃亡赵走燕死生亦大矣

B.具告以事树之以桑何以知之

C.既自以心为形役夫晋,何厌之有?

然而不王者,未之有也

D.太子及宾客知其事者凌万顷之茫然蚓无爪牙之利,筋骨之强

9.选出下列各句中加横线词的释义,有误的一项()

A.以手抚膺坐长叹(徒,空)一去紫台连朔漠(离开)

B.或百步而后止(有的人)非能水也,而绝江河(横渡)

C.而倔起阡陌之中(突然)数罟不入洿池(多次)

D.此情可待成追忆(难道)却坐促弦弦转急(退)

10.下列各组句子中,加横线的字的意义和用法相同的一项()

A.道之所存,师之所存也欲人之无惑也难矣

B.作《师说》以贻之輮以为轮

C.而耻学于师不拘于时,学于余

D.其皆出于此乎古之圣人,其出人也远矣

二、语言表达

11.给下列加点字注音,并注明通假字。

(1)故不积跬步,无以至千里()

(2)吾尝跂而望矣()

(3)锲而不舍,金石可镂()

(4)其曲中规()

(5)虽有槁暴()

(6)则知明而行无过矣()

(7)君子生非异也()

12.解释下列各句中“而”字的用法。

(1)吾尝终日而思矣()

(2)登高而招,臂非加长也,而见者远()

(3)君子博学而日参省乎己()

(4)蟹六跪而二螯()

三、文言文阅读

13.写出下列句子的句式类型

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强(__________)

(2)句读之不知,惑之不解(_________)

14.翻译下列句子。

(1)君子生非异也,善假于物也。

(2)小学而大遗,吾未见其明也。

阅读下面的文言文,完成文后题目。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

假舆马者,非利足也,而致千里。

假舟楫者,非能水也,而绝江河。

君子生非异也,善假于物也。

15.下列句中加点词的解释,不正确的一项是()(2分)

A.声非加疾也疾:

迅速

B.而闻者彰彰:

清楚

C.假舆马者假:

借助

D.而绝江河绝:

横渡

16.下列各句中加点字与“假舟楫者,非能水也”中“水”的用法不相同的一项()(2分)

A.沛公军霸上

B.籍吏民,封府库

C.箕畚运于渤海之尾

D.范增数目项王

参考答案

1.B

【解析】

试题分析:

本题考查文言句式。

题干要求选出“下列句子句式归类正确的一项”。

(1)(8)两句属于被动句,

(1)句中“为所”表被动,(8)中“于”表被动;(4)(10)属于定语后置句,(4)应为“利之爪牙,强之筋骨”,(10)应为“死的士卒”;

(2)(3)(7)为宾语前置句,

(2)应为“不知己”,(3)应为“诛何”;(9)(6)是判断句,(6)中“为”翻译成“是”,(9)中“者……也”表判断;(5)为状语后置句。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】解答本题应先了解文言特殊句式的类型;然后分析句子中的标志。

常见文言特殊句式:

(一)判断句:

(1)用“者,也”表判断:

“……者,……也”、“……者也”、“……也”、“……者……”;

(2)“为”、“乃”、“即”、“则”或否定词“非,未,弗”等表判断。

(3)名词做所谓语直接表判断(刘备,天下枭雄。

)

(二)被动句:

(1)单独用“于”“受”“见”或组合成“见……于……”,“受……于……”表判断。

如:

“内惑于郑袖,外欺于张仪”、“徒见欺于王”。

(2)“为”、“为……所……”、“……为所……”表判断;如:

“臣闻如姬父为人所杀”(3)“被”(后起用法,如:

周公之被逮)。

(4)意念被动(无词语标志):

兵挫地削。

(三)省略句:

(1)省略主语:

如:

“永州之野产异蛇,()黑质而白章”。

(2)省略宾语:

“权起更衣,肃追()于宇下”。

(3)省略介词:

“将军战()河北,臣战()河南”。

注意:

“以,与,从,为,因”五介词常省略宾语。

(四)宾语前置:

(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

如:

“沛公安在?

”疑问代词(如:

谁、何、奚、曷、胡、恶、安)

(2)否定句中,代词做宾语,宾语前置。

如:

“时人莫之许也。

”(3)用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

如:

“句读之不知,惑之不解。

”。

如:

“唯利是图”等。

(4)方位词、时间词做宾语时,有时也前置。

例如:

“业文南向坐。

”(《史记·项羽本纪》)(五)定语后置:

(1)者:

如:

“求人可使报秦者,未得。

”;

(2)之:

蚓无爪牙之利,筋骨之强;(3)……之……者:

“石之铿然有声者,所在皆是也。

”(六)介词结构做状语后置:

(1)用介词“于”组成的介宾短语,翻译时要移到动词前作状语。

如:

“青,取之于蓝,而青于蓝。

”

(2)介词“以”组成的介宾短语,翻译时前置做状语。

如:

“具告以事。

”(《鸿门宴》)。

2.C

【解析】

试题分析:

本题考查文言中的通假现象。

题干要求选出“下列各项中没有通假字的一项”。

A项,“吾十有五而志于学”中“有”通“又”,连接整数和零数。

B项,“学而时习之,不亦说乎”中“说”通“悦”,愉悦,愉快;D项“幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼”中“孙弟”同“逊悌”,敬顺兄长。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】当把该字或词的本义、引申义等各种意思代入句中都无法讲通的时候,就应该考虑通假。

1.互相借用。

2.用音同或音近的字来代替本字。

严格说,与本无其字的假借不同,但习惯上也通称假借。

包括同音通假,如借“公”为“功”,借“骏”为“峻”;双声通假,如借“祝”为“织”,借“果”为“敢”;迭韵通假,如借“崇”为“终”,借“革”为“勒”。

古书多用通假字;今简化汉字也常常采用,如借“谷”为“谷”,借“吁”为“吁”。

3.古人在使用文字时,不用表示这个词义的本字,而借用一个与它音同或音近的字来代替,这种现象叫做通假。

因为通假是以古音的相同或相近为前提的,所以又叫“古音通假”。

在通假中,替用的字叫做通假字,被替用的字叫做本字,又叫做“正字”。

如:

沛公旦日不可不蚤自来谢项王。

(史记·项羽本纪)中用通假字“蚤”来代替本字“早”。

3.B

【解析】

试题分析:

该题考查文言言特殊句式。

A、C、D三项均为被动句,被动词为“于”“为”“见……于”。

被动句的被动词除此以外,还有“为……所”“见”,还有没有被动词的被动句。

B项句式为宾语前置句。

宾语前置的类型有三种:

否定句中代词作宾语,宾语前置;疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置;借助提宾标志词“是”“之将”宾语提前。

B项即属于第三种情况。

文言特殊句式有多种,判断句,被动句,省略句,倒装句。

倒装句又分为宾语前置句,状语后置句,定语后置句,主谓倒装句。

考生须结合课内学过的句子理解,归纳总结。

考点:

理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

4.C

【解析】

试题分析:

本题考查词类活用。

对于词类活用,平时复习要学分归类。

常见的有使动用法,名词活用为动词,形容词活用为动词,意动用法等。

联系上下文分析词语是怎么活用的。

一个词是不是活用作另一类词,主要是看它在句中所处的地位,前后有哪些词类的词和它相结合,构成什么样的句法关系,具备了哪些语法特点等等。

所谓词类的活用,是说某词本属于某一词类,只是在句中临时具有别一词类的性质,并不是说这个词分属于两个词类,否则就成了词的兼类了。

例句“耻”,意动用法,以……为耻。

A项名词作状语,每天。

B项名词作状语,向下。

C项意动用法,认为……怪异。

D项形容词活用为名词,译为小的方面。

考点:

理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

5.C

【解析】

试题分析:

题干要求选出“下列各句中加点的词,解释准确无误的一项”,这是考查文言实词的意思和用法。

A项,无,通“毋”,不要;B项,规,圆规;D项,师,意动用法,以……为师。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】对于文言实词题,考生应采取如下方法解答:

语境分析、句子结构分析、课内迁移、成语迁移、字形结构等。

比如本题中,“木直中绳,輮以为轮,其曲中规”,这句话是说木匠干木匠活,故可以结合语境理解“规”的意思,应为“圆规”。

6.B

【解析】

试题分析:

该题考核文言句式。

例句:

定语后置,“蚓无利爪牙,强筋骨”;A项,宾语前置,“不知句读,不解惑”;B项,定语后置,“求可使报秦人”;C项,被动句;D是状语后置,“以篆文山龟鸟兽之形饰”。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】文言文句式总分两大类:

固定句式、特殊句式。

其特殊句式又可分为:

倒装句、被动句、省略句、判断句四大类,而倒装句又分为:

宾语前置句、状语后置句(介宾短语后置句)、定语后置句、主谓倒装句(谓语前置句)四类。

文言文句式是每年高考语文必考考点之一,也是高中语文学习非常重要的一个版块。

一、判断句式:

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往用名词或名词性短语直接充当谓语,用以对主语进行判断。

二、被动句式:

文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

在古汉语中,被动句主要有两大类型:

一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示;二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

三、倒装句式:

现代汉语的句子成分的顺序,一般为“主—谓—宾”“定(状)—中心词”。

但在文言文中,在一定条件下,句子成分的顺序会发生变化,这就是古汉语中所谓的倒装句,即指文言文中一些句子成分的顺序出现了前后颠倒的情况。

四、省略句式:

句子成分的省略,在文言文和现代汉语中都有,不过,文言文中的省略现象更普遍。

五、疑问句式:

文言疑问句,一般都有疑问词,疑问词包括疑问代词“谁、何、曷、故、安、焉、孰”等,疑问语气词“乎、诸、哉、欤、耶”等,以及疑问副词“岂、独、其”等。

但有时也不用疑问词。

六、否定句式:

文言否定句中常见的否定词有否定副词“不、非、勿、毋、弗、否”等,否定代词如“莫”,以及否定性动词如“无”。

七、固定句式:

固定句式也叫固定结构,或者凝固结构。

它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。

该题中考核的都是特殊句式。

该题中考核倒装句居多,如A项中的“宾语前置”。

7.A

【解析】试题分析:

题干要求选出“下列各组句子的句式都相同的一项”,这是考查文言句式。

A项,两句都是判断句。

B项,“蚓无爪牙之利,筋骨之强”是定语后置句,应为“利之爪牙”“强之筋骨”;“树之以桑”是状语后置句,应为“以桑树之”。

C项,“不拘于时,学于余”被动句,“于”表被动;“然而不王者,未之有也”宾语前置句,应为“未有之也”。

D项,“为天下笑者,何也”被动句,“为”表被动;“青取之于蓝而青于蓝”是状语后置句。

考点:

理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

8.D

【解析】

试题分析:

A项分别是判断句,省略句,判断句;B项状语后置句,状语后置句,宾语前置句;C项被动句,宾语前置句,宾语前置句;D项都是定语后置句。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】“死生亦大矣”判断句式“亦”相当于“是”;既然自认为心志被形体所役使,被动。

汉语里,定语一般都放在中心词的前面,起修饰限制的作用。

但在古代汉语里,为了突出和强调定语,有时也会把定语放在中心词之后,这种情况叫做“定语后置”。

常见类型:

一、“中心词+之+定语+者”,二、“中心词+定语+者”,三、“中心词+之+定语”,四、“中心词+定语”,五、“中心词+而+定语+者”的结构。

如“蚓无爪牙之利,筋骨之强”里的定语“利”译为锋利,“强”译为强健,分别修饰“爪牙”“筋骨”。

9.C

【解析】

试题分析:

倔通“崛”,突然举事(兴起)。

数(cù):

细;细密;细小。

这是考核课本中实词的题目,高考文言翻译的大量要点都出自课本中的重点词,对课本中的重点词语一定要加强记忆。

文言文中一词多义现象比较多,所以答题时一定要把实词放回到原文中,结合上下文及本句语法关系来推断实词的含义。

【考点定位】理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

【名师点睛】理解文言实词的意思,可以采取因文定义法:

由于任何一个实词在特定的语言环境中只可能有一个意义,因此可因文来定义,即根据具体的上下文语境来判断某个实词的具体意项。

答题时要把实词放回到原文语境中,结合上下文意思去理解。

可采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法。

比如本题就可以采取课内知识迁移法解决。

可将词义代入文中,结合上下文的语境来判断对错。

结合语境,理解实词含义,要注意一词多义、古今异义、通假字、词类活用等。

要分析形旁,推求字义。

从字音相同推测通假字,通过语法特征推断出词性,用互文见义对照解释前后词。

联系上下文,前后照应,保持一致。

要把对实词的解释代入到原句原文中,看是否合乎原文的语言环境。

10.A

【解析】

试题分析:

该题中考核文言文常用虚词。

A项,“之”,主谓之间,取消句子的独立性;B项,以:

表目的连词/把;C项,“于”,向/被。

D项,“其”,表反问语气,“难道”/代词。

【考点定位】理解常见文言虚词在文中的意义和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨“之”:

①<动>到……去。

《为学》:

“吾欲之南海。

”②<代>指示代词,相当于“这个”、“这”、“这种”等。

《廉颇蔺相如列传》:

“均之二策,宁许以负秦曲。

”③<代>第三人称代词,相当于“他”、“它”、“它们”、“他们”等。

《论积贮疏》:

“生之有时而用之无度。

”《郑伯克段于鄢》:

“爱共叔段,欲立之。

”④<代>指代说话者本人或听话者的对方。

《捕蛇者说》:

“君将哀而生之乎?

”⑤<代>第二人称代词,相当于“你”、“您”。

《汉书·蒯通传》:

“窃闵公之将死,故吊之。

”⑥<助>用在定语和中心词之间,表示修饰、领属的关系,相当于“的”。

《邵公谏厉王弭谤》:

“防民之口,甚于防川。

”⑦<助>用在主谓之间,取消句子独立性,一般不必译出。

《师说》:

“师道之不传也久矣。

”⑧<助>定语后置的标志。

《劝学》:

“蚓无爪牙之利。

”⑨<助>补语的标志。

用在中心词(动词、形容词)和补语之间,可译作“得”。

《捕蛇者说》:

“未若复吾赋不幸之甚也。

”⑩<助>用宾语前置的标志。

《师说》:

“句读之不知。

”⑾<助>用在表示时间的副词后,补足音节,没有实义。

《赤壁之战》:

“顷之,烟炎张天。

”⑿<助>用在“前”、“后”、“内”、“外”等词语和它们的修饰语之间,表示对方位、时间、范围等的限制。

《教战守策》:

“数十年之后,甲兵顿弊。

”

11.

(1)kuǐ

(2)qì(3)lòu(4)zhòng(5)yòu通“又”;pù(6)zhì通“智”(7)xìng通“性”

【解析】字音靠识记,通假字主要有字音相似、字形相近两种情况。

12.

(1)连词,表修饰

(2)连词,表转折

(3)连词,表递进

(4)连词,表并列

【解析】本题帮助我们整理“而”字的用法。

13.定语后置宾语前置

【解析】试题分析:

该题考查文言特殊句式。

文言特殊句式有:

被动句,省略句,判断句,倒装句。

依据倒装的成分不同,倒装句又分为定语后置句,宾语前置句介词结构后置句(又叫状语后置句),主谓倒装句。

定语后置的标词有四种:

之(苟以天下之大),者(寻人可使报秦者),之……者(马之千里者),数词作定语,不用标志词(铸以为金人十二)。

考生平时对每种特殊句式要掌握其规律,然后结合语境加推断。

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强。

定语后置句。

(2)句读之不知,惑之不解。

宾语前置句,借助提宾标志词“之”将宾语提前。

14.

(1)君子的本性跟一般人没什么不同,(只是君子)善于借助外物罢了。

(2)小的方面倒要学习,大的方面却放弃了,我看不出他们是明智的。

【解析】

试题分析:

翻译文言文时,应注意以下几点:

(1)学会语法分析推断。

梳理主干,划分成分,落实语法功能。

将句子主干梳理好,可以帮助我们理清句子成分,从而判断词性、词类活用和特殊句式等现象,以达到准确翻译的目的。

(2)组词造句推断词义。

文言文中很多单音节实词的含义在现代汉语中由一个双音词来表示。

在由单音节向双音节转换的过程中,又多以同义合并或反义合并或反义并列为构词特征。

据此,我们可使用组词方式猜读难懂词义。

(3)相似语言结构推断。

古汉语讲究语言的工整对仗。

文言文中整句较多,骈偶常见。

在相似的语言结构中,出于对应位置上的词语,往往具有相同、相近、相对的特点,据其一可推知其他。

(4)语境分析推断。

翻译既要联系句子本身的语言环境,又要联系整段文字、整篇文章的大语境。

考点:

理解并翻译文中的句子。

能力层级为理解B。

15.A

16.C

【解析】

15.

试题分析:

这道考查文言实词中的一词多义。

主要是利用语境来推敲词语的意思和用法。

“疾”的常见义项有:

快速急速(草枯鹰眼疾),敏捷轻快(春风得意马蹄疾),急剧而猛烈(疾风知劲草),强大,宏大。

A项“声非加疾也”在文中前面有一句“顺风而呼”,后面有一句“而闻者彰”,根据语境可以知道,要想听得清楚明白,一是顺着风喊,一是声音加大,由此可以推知此处“疾”,应是“强,加大”。

考点:

理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。

16.

试题分析:

这道题目考查文言实词中的词类活用。

词类活用与词语在句中的位置和前后词有关。

例句中的“水”因其前面有情态词“能”,所以活用为动词,意思是“游泳”。

A项B项D项都是因为名词后面又跟名词,所以第一个名词做动词,分别解释为:

驻军,登记,示意。

只有C项是名词放在动词前面,又不是动作的发出者,名词作状语,解释为“用箕畚”。

故选C。

考点:

理解常见文言实词在文中的含义和用法。

能力层级为理解B。