七年级下科学第二章知识点文档格式.docx

《七年级下科学第二章知识点文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级下科学第二章知识点文档格式.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

2.声音发生的条件:

振动。

(音叉实验说明:

声音是由物体振动产生的,其中乒乓球起到放大振动效果的作用)

声音传播的条件:

需要介质。

声音可以在固体(土电话)、液体(鱼被吓跑)和气体(日常讲话)中传播。

(玻璃罩抽空气,电铃声音变小说明:

声音的传播需要空气;

因为该实验中没有说明真空,因此不能直接说明“声音在真空中不能传播”)

声音传播的形式:

疏密相间的声波。

(说明:

物体振动一定能发出声音,但我们要听到还需要有传播介质的条件)

3.影响声音传播速度的因素:

①与温度有关。

在15℃的空气中,声音传播的速度为340米/秒(同种介质中,气温越高,声音传播越快)

②与介质有关。

固体传声较快,液体其次,气体最慢(例:

一根足够长的铁管中装满水,敲击一端,听到

三次声音依次是铁管、水、空气传播的)

4.回声:

声音在传播的过程中遇到障碍物会被障碍物反射回来,两次声音间隔在0.1秒以上就产生回声。

利用回声可以测距离:

来回距离2S=vt·

(所以声源物体到障碍物距离需要除以2)

第三节耳和听觉

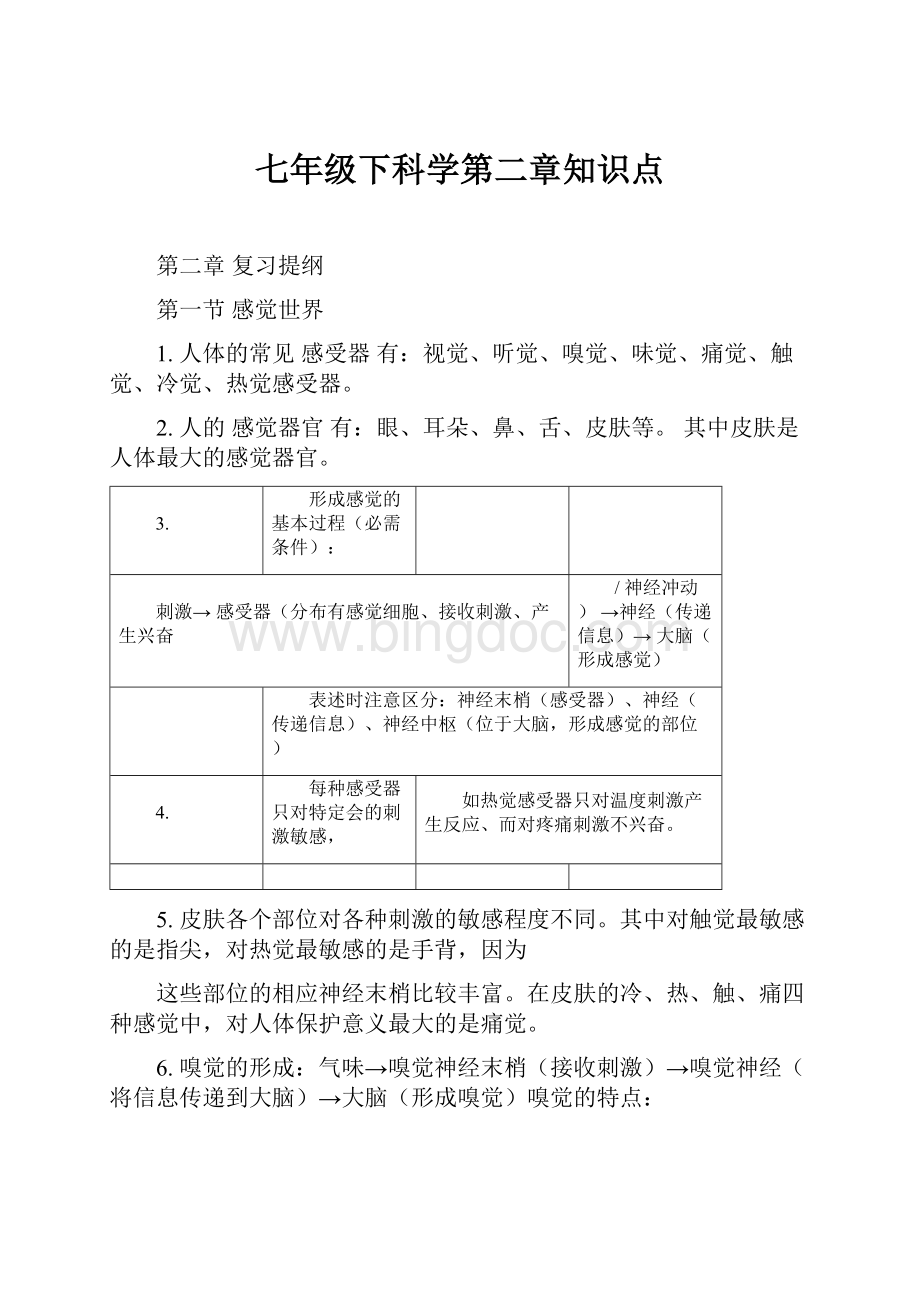

1.耳的结构:

①外耳包括耳廓、外耳道(收集声波)

(结构图)②中耳包括鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管(传递振动)③内耳包括耳蜗、前庭和半规管(接受刺激、产生兴奋)注意:

听神经和听觉神经中枢不属于耳的结构

2.听觉产生过程:

耳廓(收集声波)→外耳道→鼓膜(将声波转化为振动)→听小骨(放大振动并传导)

→耳蜗(接受振动的刺激、产生兴奋)→听神经(传导信息)→大脑(产生听觉)。

3.咽鼓管:

连接咽部和中耳的鼓室。

急性中耳炎就是因为细菌从从咽部沿咽鼓管进入中耳引起的炎症。

飞机起飞时或遇到巨大的响声时可以迅速张开嘴(或者闭上嘴巴同时捂住耳朵),目的是

张开咽鼓管,

使鼓膜内外气压保持平衡,避免鼓膜被震破。

传导性失聪:

鼓膜、听小骨功能性障碍,可治愈(或戴助听器);

神经性失聪:

耳蜗、听神经、听觉神经中枢功能性障碍,不可治愈。

5.

耳的主要功能:

听觉(感受器是耳蜗)和位觉(感受器在前庭和半规管)

我们平时会晕车(船)的原因是:

1.位觉感受器太灵敏(内因);

2.过长或过强的外部刺激(外因)

6.声音的三要素(填空题中常见的几组词语搭配:

物体的振动、振动的频率、声音的音调、音调的高低)

(1)音调:

声音的高低,主要与振动的快慢有关。

振动越快,频率越高,音调越高。

物体在1秒内振动的次数叫频率,单位是赫兹(Hz)。

50Hz表示物体在1秒内振动50次。

人的听觉频率大约在20赫兹到20000赫兹之间。

高于20000赫兹的声波叫做超声波(超声波的应用:

雷达、B超、洗牙、粉碎结石、声纳等),低于20赫兹的声波叫做次声波。

解题关键词:

(高音、低音、低沉、尖细、弦的长短、粗细、松紧)

物体越短、越紧、越细,音调越高。

例:

相同的瓶子装不同量的水,吹气时(或往瓶中灌水)是空气柱振动,所以水越多空气柱反而越短,音调就越高;

敲瓶子时是液柱振动,所以水多的液柱长,音调较低。

音乐中的“1、2、3、4、5、6、7”以及“C”、“D”调等指的是音调。

女高音、男低音主要是由于声带的粗细、长短差异引起的,一般儿童的音调比成人的高、女人的音调比男人的高。

演奏弦乐时,手指按

压不同弦的部位就是在控制振动部分的长度,改变声音的音调。

(2)响度:

声音的大小,主要与振动的幅度和到声源物体的距离有关,其次还与人距离声源的远近有关。

“高声喧哗”、“引吭高歌”、“低声细语”中的“高低”是音量,所以不是指“音调”,而是指“响度”。

(敲击力度大小、距离远近、振动幅度)

在声学上常用分贝(dB)来表示,0dB表示人能听到的最小的声音,不是指没有声音。

超过50dB的嘈

杂声音就可认定为噪音。

(3)音色:

音色反映了声音的品质与特色。

与物体的结构、材质有关,同一个人的音色还与年龄有关。

我们常说的声音不同、有无辨识度指的就是音色。

利用声音的音色不同,可以辨别不同的人以及不同乐器。

(不同声音、结构改变、结构检测、材质)

(4)课本相关实验a.音调相关:

①塑料尺以不同速度在梳子上划过音调不同,说明“音调的高低与振动快慢有关,振动越快音调越高”。

②将钢尺压紧在桌面,改变伸出桌面的长度,拨动后振动快慢不同、音调不同,说明“音调的高低与振动快慢有关;

物体越短,振动越快,音调越高”。

b.响度相关:

在鼓面上撒些纸屑,不同力度敲击鼓面,越用力纸屑跳起越高、响度越大,说明“响度大小与振动幅度有关,振动幅度越大,响度越大”。

纸屑起到放大振动效果的作用。

c.示波器图像问题:

(能反映声音的振动快慢和振动幅度)

右图所示是几种声音输入到示波器上时显示的波形,其中音调相同的是;

响度相同的是。

解析:

甲、乙图像在相同时间内,振动的次数相同即振动快慢一致,所以音调相同;

甲、丙两图,振动的幅度相同,所以响度相同。

7.人听不到声音可能的原因:

(1)物体没有振动产生声音;

(2)缺少介质,声音无法传播;

(3)声音音

调过低或过高,超出人耳的听觉频率范围;

(4)声音响度过低或距离太远。

8.声音可以传递信息:

B超、超声波测探裂痕、雷达

声音还可以传递能量:

洗牙、粉碎结石、喇叭前的烛焰左右来回晃动

9.控制噪声的措施有:

①在声源处减弱(如:

禁鸣喇叭、公共场合不准大声喧哗)

②在传播途径中减弱(如:

路边的隔音屏障、路边种树、关上窗户)

③在人耳处减弱(如:

戴上耳塞、捂住耳朵)

第四节光和颜色

1.自身正在发光的物体叫做光源。

太阳和所有的恒星都是光源,行星(地球)、卫星(月球)不是;

开着的

电视的屏幕是光源,电影屏幕(反射光)不是;

湖水旁燃烧的篝火是光源,湖水倒映的篝火不是。

2.光的传播特点:

光的传播不需要介质。

光的直线传播原理:

光在同一种均匀物质中是沿直线传播的。

“光的直线传播原理”典型应用有:

排队对齐、打靶瞄准时三点一线,小孔成像,阴影(日食、月食)。

3.小孔成像(如右图):

光的直线传播原理

(1)成像性质:

光源物体的倒立实像。

(2)像的大小:

与物距和像距的大小关系有关。

当物距>像距时,成缩小实像:

物体向左远离小孔、光屏向左靠近小孔、小孔向右移动,像均变小;

当物距=像距时,成等大实像;

当物距<像距时,成放大实像:

物体向右靠近小孔、光屏向右远离小孔、小孔向左移动,像均变大。

(4)小孔:

成像与孔的形状无关,始终成光源物体的倒像;

大孔:

呈现孔的形状。

(5)应用:

阳光下树阴中的圆形光斑,就是倒立的太阳的实像;

此时太阳是光源物体,树叶间隙是小孔,地面是光屏。

由于物距非常大,树叶间隙的大小、形状对圆形光斑的影响可以忽略不计,因此光斑大小只与树叶间隙到地面的距离有关。

树叶间隙离地面越高(物距越小、像距越大),像就越大。

4.光在真空中传播的速度最快(3×

108m/s或3×

105km/s),空气中次之,液体再次,固体中传播最慢。

光年是长度单位:

光在真空中一年走过的路程。

1光年=3×

108米/秒×

365天×

24小时×

3600秒=9.46×

1015米。

5.光的色散现象:

阳光(白光)经三棱镜(正放)折射后,彩色光带的颜色自上到下的顺序为——红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

典型的光的色散现象:

彩虹。

结论:

(1)白光是复色光,由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等多种单色光混合而成。

(2)紫色光的折射程度最大,红光折射程度最小。

注意区分:

光的色散是现象,色散现象的光学原理是光的折射。

为什么同一件衣服在阳光下比白炽灯下看起来颜色更鲜艳?

(因为阳光中所含的单色光种类更全)

6.在可见光以外还存在不可见光!

如红外线和紫外线。

在红光区域以外的红外线:

利用其热效应,可用于遥控、人体感应、温度计、夜视仪、导弹追踪等。

在紫光区域以外的紫外线:

(1)能使荧光物质发光、使胶卷感光

(2)消毒灭菌(3)引发皮肤癌

7.物体颜色:

a)透明的物体的颜色由透过它的色光颜色决定(其他色光被吸收)

b)不透明的物体颜色由它反射的色光颜色决定(其他色光被吸收)

注意:

白色物体反射所有照射在它表面的光,黑色物体则能吸收所有照射在它表面的光。

阳光照射绿色透明薄膜后的红色物体,物体显色;

照射绿色透明薄膜后的白色物体,物体显

色。

阳光是白光,含全部单色光,透明物体只透过与自身颜色相同的色光,因此只有绿光能透过绿色透明薄膜,但红色不透明物体只反射与自身颜色相同的色光,所以绿光会被它吸收,从而显黑色;

而白色物体可以反射所有色光,所以绿光会背白色物体反射,从而呈绿色。

8.光的三原色:

红、绿、蓝(所有单色光混合得到白色光)

第五节光的反射和折射

1.光的反射:

光从一种均匀的物质射到另一种物质的表面上时,会改变传播方向,又返回到原先的物质中。

2.光的反射两方面应用:

(1)光线反射:

光的反射定律、镜面反射、漫反射(原理)

(2)物体成像:

平面镜成像、球面镜成像(现象)

3.光的反射定律:

①光反射时,入射光线、反射光线、法线在同一平面内;

αβ

②反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;

③反射角等于入射角。

(如图β=α,不能说入射角等于反射角!

)

④光路具有可逆性。

【注意】入射角是指入射光线与法线的夹角;

反射角是指反射光线与法线的夹角。

垂直射入时,入射光线、反射光线、法线三线重合,反射角和入射角都为0°

。

4.在科学上往往用一个带箭头的直线表示光的传播路线和方向。

其中箭头的指向表示光的传播方向,且箭头位于线段的中间。

当人看某事物时,画的光线箭头应当从事物指向眼睛。

四种实线:

光线、实物、平面镜、实像四种虚线:

法线、垂线、光线的反向延长线、虚像

5.常见反射光路图作图

(1)补充光路图

(2)补充平面镜

步骤:

①先画出法线步骤:

①先用虚线画出两条光线的角平分线,即法线

②再画缺少的光线②再画法线的垂线,就是平面镜

光线的箭头方向要连贯,标出必要角度注意:

要标出角相等符号和垂足,平面镜加短斜线

6.镜面反射和漫反射都遵循光的反射定律

(1)镜面反射:

黑板反光、闪亮镜面、波光粼粼(强调过亮以及特定方向)

(2)漫反射:

每个同学都能看到黑板上的字、电影屏幕(强调各个方向)

如图,有月亮的夜晚,路面上有个水坑。

迎月光走,水坑发生镜面

反射,人眼接收到整齐、定向的反射光线,地面发生漫反射,人眼也能接收到反射光线,但由于水坑反射的光线更多而集中,所以水坑亮、地面暗;

背着月光走,水坑发生镜面反射,人眼接收不到定向反射的光线,地面发生四面八方的漫反射,人眼仍能接收到反射光线,所以水坑暗、地面亮。

7.平面镜成像的特点:

(如右图,等大、等距、垂直、虚像)

(1)所成的像是正立的虚像

(2)像和物到平面镜的距离相等

(3)像与物体的大小相等

(4)像与物的连线和镜面垂直

【注意】平面镜中所成像的大小只和物体本身大小有关,和物体到平面镜的距离无关

身高1.6m的人,站在平面镜前2m处,则人在镜中的像高1.6m,像到平面镜的距离为

此人靠近平面镜1m,则像与人的距离变为2m,像的大小不变。

2m,若

8.平面镜成像的实质:

如图,人眼将反射光线反向延长得到虚交点,就是平面镜所成的像。

(1)平面镜能否成像的关键在于是否有反射光线(如右图,蜡烛肯定能成像);

但能

否看见平面镜中的像,取决于眼睛是否能接收到反射光线。

如图,眼睛在上面能接收到反射光线,所以看到蜡烛的像,但如果眼睛在很下面的地方,就可能接收不到向上去的这些反射光线,则会看不到该像,但其实该像还是存在的,因为眼睛在上面的人能看到。

(2)蜡烛的光经镜面反射进入眼中,人眼感觉反射的光线好像是从虚像的位置发出的,但实际仍来源于烛焰本身。

所以当我们想让镜子中某物体的像更亮一些,应该用灯光照亮物体本身,而不是去照镜子中的像。

9.常见的平面镜成像作图:

(1)对称法:

①作垂线,②标垂足,③找等距,④标字母,⑤画虚像(虚像必须是虚线)

(2)延长线和反向延长线法:

两条入射光线的反向延长线相交于光源S

两条反射光线的反向延长线相交于光源所成的像S’

①根据已知光线画出S’②根据入射光线做出S’③根据反射光线画出S

该方法不需要画垂线注意:

入射光线反向延长线不能出头注意:

先画出S’再做对称(垂足)

A

④要使光源S发出的光经反射后穿过点A(作法如右图)

a.根据对称法做出光源S的像S’(垂线、等距)

b.连接S’和A点交平面镜于O点,OA就是反射光

c.连接SA,就是入射光线

SS’是虚线(垂线),SO和OA是实线(光线),OS’是虚线(反向延长线)

10.凸面镜:

对光线有发散作用(如:

汽车观后镜,扩大观察视野)。

凸面镜成虚像。

凹面镜:

对光线有会聚作用(如:

太阳灶)。

凹面镜成实像。

11.光的折射:

光从一种透明物质斜射入另一种透明物质时,光的

传播方向会发生改变。

(反射前后,介质不变,所以传播速度不变,传播方向改变;

折射前后,

介质改变,所以传播速度改变,但传播方向不一定改变,如垂直射入时。

12.光的折射定律:

①光折射时,入射光线、折射光线、法线在同一平面内;

②折射光线和入射光线分别位于法线的两侧;

③入射角变大时,折射角也随之变大;

④当光从空气斜射入其他透明物质时,折射角小于入射角;

(γ<

α)

当光从其他透明物质斜射入空气时,折射角大于入射角。

(γ>

α)

)凸面镜

α

γ

凹面镜

概括理解:

空气中光线与法线的夹角最大,折射后光线向密度大的物质一侧偏折。

【注意】①折射角是指折射光线与法线的夹角(如图∠γ)。

②垂直射入时,入射光线、折射光线、法线重合,折射角和入射角都为0°

③光发生折射时,光路也具有可逆性。

④折射光通常比入射光暗,因为还有部分光线在界面上反射回去了。

例1:

判断右图中的三条光线、法线和界面、以及界面的哪一侧是空气或水。

(1)首先根据BO和CO的对称关系,判断出这两条一定是入射光线或反射光线,则OA一定是折射光线,MN一定是法线。

(2)反过来再根据“折射光线和入射光线分居法线两侧”,判断出CO一定是入

射光线,则PQ一定是界面。

(3)由于折射角∠AOM大于入射角∠CON,所以PQ的上面是空气,下面是水。

例2:

光线斜射入平行玻璃砖光线斜射入三棱镜

13.水下的物体发出或发射的光在水面处发生折射,岸上的人将折射光线反向延长相交于一点,就是平面折

射形成的虚像。

所以岸上人看水中的物体觉得浅,筷子会往上折;

反之从水中看河岸上的树觉的高;

我们在地球上看到的太阳其实是阳光经过大气层折射后形成的虚像,太阳的实际位置在虚像位置的下方。

空气

水

光线从空气斜射入水中是向下折;

放在水中的物体是向上“折”。

所以要先区分清楚是光线还是物体。

第六节眼和视觉

1.凸透镜:

中间厚,边缘薄,有会聚光线的作用。

(凹面镜也有会聚光线的作用)

凸透镜光路特点:

(1)平行主光轴的入射光线穿过焦点射出

(2)穿过焦点的入射光线平行主光轴射出

(3)穿过光心的入射光沿直线射出

作图关键点:

一平行,一斜线,光线必过焦点

1.凹透镜:

中间薄,边缘厚,有发散光线的作用。

(凸面镜也有发散光线的作用)凹透镜光路特点:

(1)平行主光轴的入射光线反向延长线穿过焦点射出

(2)延长线穿过焦点的入射光线平行主光轴射出

一平行,虚斜共线,光线不过焦点

2.补充光学元件(思路:

虚线延长,分析会聚还是发散)

会聚作用下的光线不一定会聚到一点,有

可能仍是发散光线;

发散作用后的光线也

可能仍然会聚。

所以要区分出发散作用和

发散光线、会聚作用和会聚光线。

4.有关凸透镜成像的几个概念:

●焦点F:

凸透镜能将太阳光(平行光)会聚成一点,这点叫做焦点。

●焦距f:

焦点到凸透镜中心的距离。

(凸透镜有一对实焦点,而凹透镜有一对虚焦点)

●物距u:

透镜到物体的距离。

●像距v:

透镜到像的距离。

5.凸透镜成像规律作图

①u=2f

②f<u<2f

③u>2f

④u=f

⑤u<f

作图方法:

从光源出发,做两条特殊光线——

(1)平行主光轴射入,穿过焦点射出

(2)穿过光心射入,沿直线射出

这两条特殊光线折射后的交点就是实像。

物体到透镜的

像的特点

像与透镜的

U和v的大小

应用

距离u

倒立或正立

缩小或放大

虚或实

距离v

关系

u

2f

倒立

缩小

实

f

v2f

u>v

照相机

等大

v

u=v

测焦距f

u2f

放大

>2f

u<v

幻灯机

不成像

获取平行光

正立

虚

放大镜

凸透镜成像规律:

1.像的水平运动方向与物体水平运动方向一致

(物近像远,物远像近)

;

2.像距越大,像就越大;

3.物距2f处,像分大小;

物距f处,像分虚实;

4.实像一定倒立,虚像一定正立。

6.凸透镜成像典型例题

(1)成像特点

在放映幻灯时,要在屏幕上得到

F的字母,距插入的幻灯片就是(

)

(2)根据焦距和物距或像距判断成像特点

①一个凸透镜的焦距为10厘米,物体在凸透镜前A.倒立放大的实像B.正立放大的实像

13厘米处,则所成的像是C.正立放大的虚像

()

D.倒立缩小的实像

②一束平行光线沿着主光轴射到凸透镜上,经凸透镜折射后会聚于透镜另一侧主光轴上距透镜中心

12厘

米的地方,若把点燃的蜡烛分别置于主光轴上距透镜15厘米和6厘米处,两次成的像(

A.都是放大的像

B.都是正立的像

C.都是实像

D.都是虚像

(3)由物距与像距大小关系判断成像特点

①物体距凸透镜A.缩小的

20厘米,在凸透镜的另一侧距镜B.等大的C.放大的

30厘米的光屏上得到清晰的像,该像是(

D.无法判断

②在凸透镜前有一物体,

当它沿着主光轴向透镜面方向移动

30cm

时,像向远离透镜的方向移动了

10cm,

那么物体的移动区间可能是(

A.焦点与透镜之间

B.二倍焦距点以外

C.焦点与二倍焦距点之间

D.以上说法都有道理

(4)根据像的性质确定物距、像距及焦距范围①小明在做“凸透镜成像”实验时,将点燃的蜡烛放在凸透镜前,在透镜另一侧的光屏上观察到缩小的

像。

又把点燃的蜡烛置于原来的光屏处,则所成像的性质是()

A.倒立放大的实像B.正立放大的虚像C.倒立缩小的实像

②如图是宇航员王亚平太空授课时的一个镜头,若她的脸离水球球心的距离是

的实像,则该水球的焦距可能是()

D.倒立等大的实像

30cm,此时成倒立缩小

A.8cm

B.15cm

C.20cm

D.40cm

③现有一焦距为10cm的凸透镜,为了起到放大镜的效果,应将物体放在()进行观察。

A.10cm以内B.10-20cmC.20cm处D.20cm以外

7.眼球结构:

眼的折光系统由角膜、房水、晶状体、玻璃体组成(虹膜/瞳孔不属于折光系统)。

眼球中央有颜色的结构:

虹膜

控制进入眼球光线多少的结构:

瞳孔。

光线过强则瞳孔会缩小。

人能看清远处或近处的物体,是由于睫状肌的收缩和舒张调节晶状体的曲度,从而改变折光系统的焦距。

8.视觉的形成:

在视网膜(上有感光细胞)形成物像(倒立缩小的实像),经视神经传入大脑视觉中枢,形成视觉。

视觉感受器:

视网膜视觉形成的部位:

大脑

人体的眼球结构中,晶状体相当于凸透镜,视网膜相