被西方刻意掩埋的古非洲文明.docx

《被西方刻意掩埋的古非洲文明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《被西方刻意掩埋的古非洲文明.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

被西方刻意掩埋的古非洲文明

被西方刻意掩埋的古非洲文明

非洲,仿佛一本厚重的书。

这里不但有最古老的人类,也有辉煌的文明古国,更有不同文化交融的结晶。

走进非洲,就是走进历史的长河!

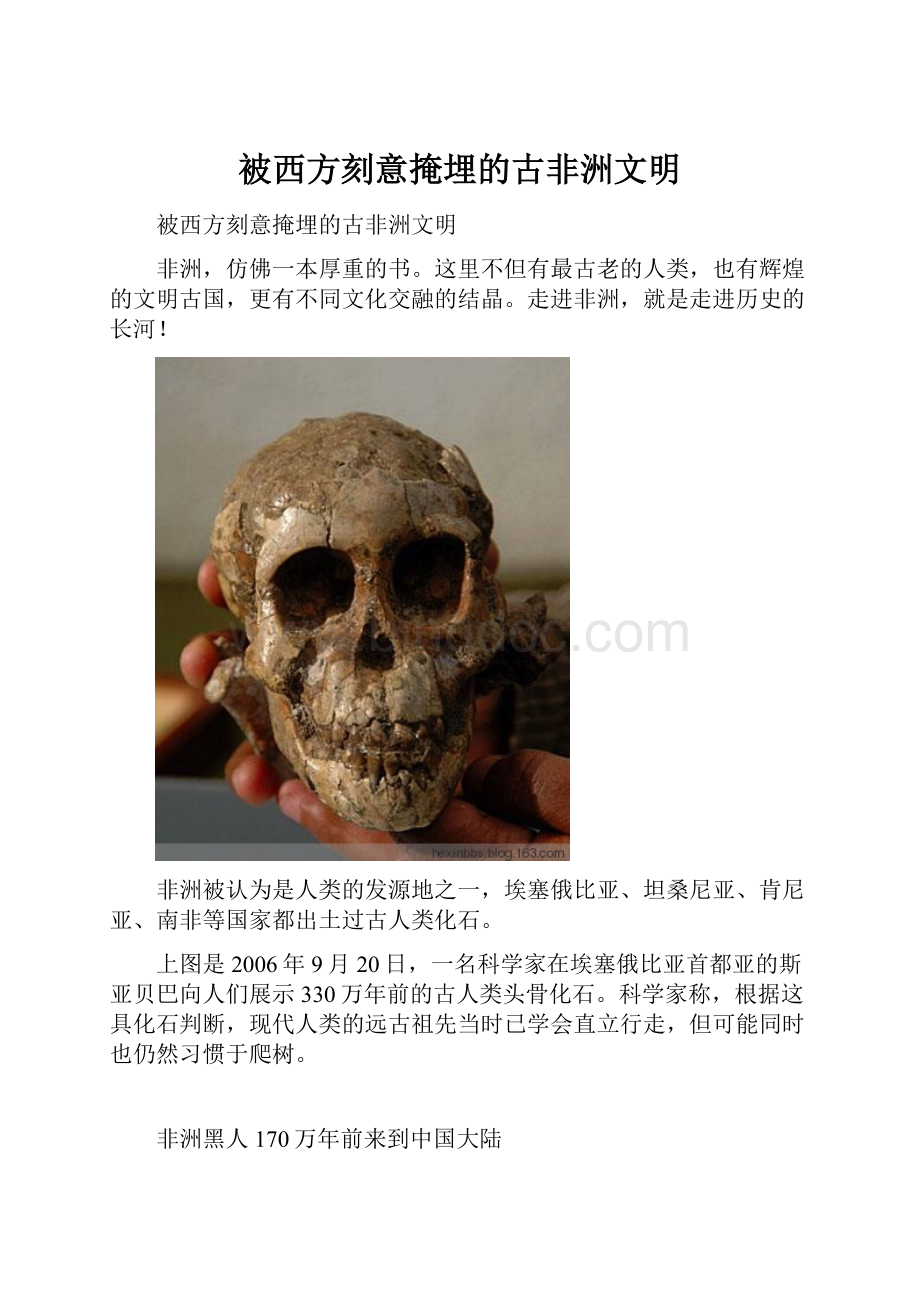

非洲被认为是人类的发源地之一,埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚、南非等国家都出土过古人类化石。

上图是2006年9月20日,一名科学家在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴向人们展示330万年前的古人类头骨化石。

科学家称,根据这具化石判断,现代人类的远古祖先当时已学会直立行走,但可能同时也仍然习惯于爬树。

非洲黑人170万年前来到中国大陆

100多万年前,一群古人在今天中国西南部的一条小溪旁留下了他们的石头工具和两颗门牙。

几十年来,这些化石的准确年代一直是个未解之谜,从而也给古生物学研究提出了一个重要问题:

人类的祖先在离开非洲后到底用了多久到达中国?

如今,一种先进的测年技术的问世,使科学家有望最终找到答案——中美科学家利用古地磁技术证实,非洲古人在170万年前首次来到中国。

1965年中国古生物学家在云南元谋盆地发现了两枚门牙化石,之后又于1973年在该地区发现了相关的石器标本。

这些牙齿来自于类人——其中包括人类以及我们全部的祖先,具体来说,很有可能来自于直立人——人类的直系祖先,可能是180万年前第一个走出非洲的人类祖先。

科学家得到的有关这一遗址的年代信息都是一些混乱的结果,这是因为这里的土壤中缺乏测定结果精确的放射性定年法所必需的火山岩晶体。

由于没有可靠的年代数据支持,研究人员在10年前依然相信,现代人类最早是在100万年前自非洲到达亚洲的。

然而针对在印度尼西亚爪哇岛上发现的化石进行的一系列测年工作却显示,直立人在166万年前甚至更早便已到达那里。

这一发现对传统教科书上的观点提出了挑战,这些观点认为,人类祖先是在进化出更大的大脑以及制造出更先进的石手斧后,走出非洲、走向世界的,而这些特征在非洲出现的时间大约在160万年之前。

一个由中国和美国科学家组成的研究小组利用一种古地磁技术——依靠岩石样品确定其形成时的地球磁场方向——重新测定了元谋盆地遗址的年代。

尽管最初发现化石的山坡已经被挖掘,但当时的研究人员记录了他们找到牙齿和工具的沉积物层位。

中美科学家循着遍及整个元谋盆地的沉积层——或按照时间范围,采集了318块岩石样本。

研究人员在《人类进化》杂志上发表报告说,这些化石所处的岩石层刚刚位于一个磁标——奥尔杜威-松山反转边界,至少有177万年的历史——的上方。

这意味着元谋化石遗址的年代大约具有170万年的历史。

参与该项研究的美国华盛顿哥伦比亚特区史密森学会的古生物学家RickPotts指出,这一年代测定结果代表了“早期人类在中国以及东亚大陆最古老的化石和考古学证据”。

古代人类迁徙图

非洲并非史前蛮荒之地,非洲曾经拥有自己的古老文明:

尼罗河下游的埃及是世界四大文明古国之一。

埃及人很早就发展了天文学,早在公元前4241年,埃及人就制定出相当精确的人类最早的太阳历。

太阳历一年365天,分为三季,一季4个月,每月30天,最后一个月多加5天作为宗教节假日。

它每年与回归年的误差仅约四分之一天。

古埃及在公元前35世纪就创造了象形文字,公元前19世纪就知道如何计算正方形的边长和截头角锥体的体积,公元前21世纪左右埃及人就已经能够近乎精确地确定圆周率为3·16。

古埃及在建筑、雕刻和绘画等艺术方面也取得了巨大成就。

在尼罗河中游现今苏丹一带,公元前16世纪曾兴起一个库施帝国,它有过发达的农业、炼铁业和纺织业,是远古时代世界最富庶繁荣的国家之一。

它的首都麦罗埃是地中海以南最大的炼铁中心,被西方考古学家称为“古代非洲的伯明翰”。

现在的埃塞俄比亚北部是古代非洲文明的重要中心。

非洲黑人文明,是撒哈拉以南非洲黑人各民族在过去所创造的物质文明和精神文明的总和。

撒哈拉以南非洲,又称“黑非洲”,返指撒哈拉中部以南的非洲。

其居民主要是黑种人。

著名学者基·泽博指出:

“绝大部分学者都同意撒哈拉以南的民族在遗传上是基本一致的,只存在一个准黑人集团”。

它包括苏丹人、班图人、科伊桑人、俾格米人,“以及各种不同的少数集团,如跟‘埃塞俄比亚人’近似的各种少数集团”。

公元一世纪前后在那里兴起的阿克苏姆王国,第四世纪时曾达到高度繁荣,国内的商品交换已发展到使用金、银、铜币的程度,那时创造的文字现在基本还在使用,高达60英尺的阿克苏姆大石碑和拉利贝拉岩石教堂是闻名世界的非洲历史奇迹之一。

远古时代就居住在马格里布的柏伯尔人,从新石器时代末期就从事农耕,修建起原始水利设施,公元前500年左右已有铜器制作。

高粱、油棕等都是西非的固有产品,历史遗留在撒哈拉沙漠的一些雕像和洞穴壁画是西非人先放牧后田园生活的写照。

西非在公元前几千年就出现了精制的赤陶雕塑品,公元前3世纪左右进入铁器时代后,先后出现过加纳、马里、桑海等强盛的古代帝国。

在中南部非洲,到处可以看到铁器时代的遗迹,还可见到古时梯田和人工灌溉工程的遗址。

非洲不是如一些西方学者所描绘的那样只是“狮子出没的地方”,而是在远古时代就有高度文明的大陆。

在历史变迁的长河中,也有不少其他人种的民族迁入撒哈拉以南,如阿拉伯人、欧洲人、印度尼西亚人,并与黑种人混血。

世界上任何一种文明的研究,都没有像非洲黑人文明的研究那样遇到那么大的思想障碍,经历那么长期的争论。

首先是不承认。

在欧洲学术界长期占统治地位的观点是非洲黑人没有历史、没有哲学、没有文明,只有黑暗和停滞。

德国哲学家黑格尔在《历史哲学》一书中,把非洲分成三部分,一是“非洲本土”,即撒哈拉以南的非洲,即通常所说的黑人非洲;二是“欧洲的非洲”;三是“亚洲的非洲”,即指尼罗河流域,特别是埃及。

他认为,非洲本土“不是一个历史的大陆,它既没有显示出变化,也没有显示出发展”,非洲黑人没有“通达哲学的能力”,因为“黑人的精神意识十分微弱,或者更确切地说根本就不存在”。

他甚至断言:

非洲黑人“既不能进步,也不能教育,正像我们所看到的,他们从来就是这样”,“处在野蛮的、未开化的状态中”。

著名英国历史学家费奇在评论黑格尔的观点时指出:

“他所代表的观点已成为19世纪历史正统的一部分,甚至在今天也不乏追随者。

”戴维·休姆就是一个,他说:

黑人“没有精巧的制造者,没有艺术,没有科学”。

巴兹尔·戴维逊评论说:

“按照这种说法,非洲人从来就没有发展过自己的文明”。

非洲文明的存在是一个事实问题,而不是一个思辩的问题,只要不存种族偏见的人,都会承认世界上有一个独特的非洲黑人文明存在。

他们不仅有自己的语言文字(麦罗埃文、斯瓦希里语文、豪萨语文、瓦伊文等)、文学、史学、宗教和其他著作存留,而且有大量精湛的艺术、音乐、舞蹈、建筑和医学、科学技术遗存。

从19世纪中叶起,在撒哈拉以南的非洲考古学家进行了卓有成效的工作。

1868年发现了大津巴布韦遗址,德国地理学家宣布“这是远古时代文明人的创作”。

1897年,英国远征军占领贝宁城,掳回了大量的雕刻品,轰动欧洲,导致“艺术”这个词同非洲联系在一起。

1907-1914年,考古学家把麦罗埃文明展示在世人面前,1931年诺克文化的发现,更使欧洲学者为之瞠目。

这么多文明遗址的发现,难道还不足以证明,确实存在一种非洲黑人文明吗?

但是,且慢,那些带有偏见的人又挑起了一场争论,难道这么高的艺术、冶金术和建筑术,黑人能创造得出来吗?

传播主义论出笼了。

继黑格尔之后,一些欧洲(主要是德国)的人类学家、历史学家认为,在撒哈拉以南非洲发现的一切文化成就都是含米特人带来的。

这就是“含米特理论”。

凡是在黑非洲发现一处古代文明遗址,马上就会出现一种外来人创造的喧闹。

德国地理学家卡尔·毛赫考察大津巴布韦遗址后,一方面说,它是古代文明人的创作,同时又说,这是外来人建造的,“土人”未曾参与;山上的王城是仿照莫里亚山上所罗门王的庙宇建造的,山谷中的“椭圆形建筑物”是抄袭示巴女王在耶路撒冷住过的宫殿式样。

但是,埃及考古学家戴维·兰道尔-麦基弗和英国考古学家格·卡拉-汤普逊证明:

大津巴布韦和其他同类型的遗址,起源于非洲,从建筑式样上看,没有东方和欧洲任何时期式样的痕迹;从住宅特征看,毫无疑问是非洲的;从艺术和制造类型看,都是典型非洲式的。

大津巴布韦遗址(GreatZimbabweRuins)位于津巴布韦马斯温哥省

(Masvingo),距离首都哈拉雷350公里。

是古代南部非洲国家莫诺莫塔帕帝国(MonomotapaEmpire)的首都。

是11世纪到16世纪当地修那人文明的杰作,也是南部非洲在中世纪时重要的贸易中心。

是重要的考古遗址,1986年被列入世界遗产。

津巴布韦的国名来源于大津巴布韦遗址,在此发掘出的津巴布韦鸟(ZimbabweBird)也是津巴布韦国家的象征之一。

“诺克祭祀小像”及其冶金遗址的发掘,马上又出现了一个传播论。

一些欧洲学者认为,西非的炼铁技术是从麦罗埃和卡尔他热(位于今突尼斯)引进的。

即使反对“外来说”的戴维逊对此也摇摆不定。

他一方面说,“诺克小像等艺术品的起源”都可以和那些纯粹属于非洲远古时代的最令人难以忘怀的艺术品,即画在塔西里山塞法尔岩石上的男女坐像联系起来,是尼格罗人的创造。

另一方面,他又说,美索不达米亚把冶铁技术传给埃及,埃及再传给库施,库施则“不断地、不可抗拒地传到了西方和南方各地。

由于这个极端重要的铁的传播问题,使库施对于非洲南部起了地中海文明在几个世纪以前对欧洲北部所起的作用”。

19世纪90年代初的学术大争论,西耶由于政治和宗教的双重需要,断然不允许非洲独立产生文明的论掉出现,西耶为了维护自己的种族优越性,在发掘现场得到不利证据后,竟然发狂到了破坏考古现场,以让考古结果满足于既定结论的地步。

卡尔·毛奇(KarlMauch)听说了关于南部非洲有高度文明的传言,并在1870年发现了大津巴布韦遗址。

出于种族主义偏见,欧洲人认为当地非洲人无法建造这样巨大的建筑。

卡尔·毛奇认为大津巴布韦是示巴女王的城市,并称之为“黄金之城”。

在很长一段时间内,白人不认为黑人是大津巴布韦的建造者,认为他们不可能创造出先进的文化。

最初的考古很野蛮。

考古学者要挖出废墟的最底层,认为可以在那里找到这是外来文明证据,进而证明白人早已统治过南非。

因为如此,许多并不能证明外来文明的文物都被遗弃了。

19世纪90年代初,英国人罗得斯的考古队与英国科学促进会共同举办了第一届遗址科学研讨会。

他们所研讨的正是卡尔发现的大津巴布韦。

他们聘请了研究远古时期文明的专家詹姆斯·狄奥多尔·本特。

本特期待能找到津巴布韦与古代各种外来文化(如《圣经》中提到的那些)联系的证据。

但自一开始,他就陷入失望中。

因为津巴布韦,在他看来,似乎是纯粹的非洲文化,并不十分古老。

他这样写道:

“我对这地区的废墟古物没有多少信心。

我认为,它们都是本地的。

”但是,当他挖到4只用皂石雕刻的栖息在高大雕刻柱子上的大鸟时,开始转变他说话的腔调了。

这样的艺术珍品,在他眼中,似乎弹奏着古代地中海文明的弦音——亚述、希腊、克里特、腓尼基等古国的弦音!

一句话,绝不是非洲的!

1892年,本特写了一本名为《马绍纳的城市废墟》的书,在描述这片废墟完全不同于它周围环境的地貌时,他写道:

“作为这个国家的一个标志,这片废墟是最著名的──古老、雄伟、神秘;高高耸立,与周围的原始小屋和粗犷的大自然形成鲜明对比。

”本特的继承人是发掘津巴布韦遗迹的官方考古学家理查德·N·霍尔。

此人在此遗址考古的时间是从1902年至1904年。

他的发掘方法具有破坏性。

他总是急于把遗址上的废墟恢复到他认为的“原来”模样。

所以,他鲁莽无情地把12英尺厚的泥土和石头从地堡的内部搬运出去。

这无疑是一种破坏:

他最后得出的结论也与本特的相符,即津巴布韦是由从阿拉伯或近东来的北方人所建造;正如霍尔所指出的:

是由远古社会的更加开化的民族所建造。

今天大津巴布韦遗址是非洲人自己建造的已成了学术共识,大津巴布韦遗址被联合国列入世界文化遗产之一,是撒哈拉以南非洲大陆最重要的古代遗迹。

西耶这段宁肯破坏考古现场也要得出欧洲至上论调的学术造假卑鄙行径,也被永远的钉在了人类历史的耻辱柱。

由第一个权威的考古学家检查废墟(而且,这是首次尊重了地层学的标准)之后提出的上述判断,遭到了“腓尼基”派(笔者注:

巴兹尔·戴维逊将那些认为大津巴布韦遗址是腓尼基人创建的学者称为“腓尼基派”)的极大愤怒和否决。

它所激起的狂热的争论──它暗藏的政治的和种族主义的错综关系是如此的具有爆炸性──致使英国协会在二十五年后决定第二次的探险。

这次是委托给一位老手格特鲁德·卡顿·汤普森博士进行的。

她最后的报告——《津巴布韦文化》以它宝石般明亮的透彻和才气,以及一个伟大的考古学家的洞察力,证实了麦克维尔在她之前所讲过的话。

的确,这是比较近代各时期的次大陆考古学的经典作品,它如果不是对津巴布韦及其诸塔的最后定论,也是那些希望了解它的详情中的主旨的人们不可或缺的指南。

卡顿·汤普森的结论说:

“检查了从各个角落收集来的全部已有的证据之后,还没有一件是不符合班图根源和中世纪时期这种论据的。

”在她书中到处都讨论了这一点。

她还说:

“我……坚决不同意一再提出的调和性的意见,即(认为)津巴布韦及其同类的建筑是当地的工人在一个优秀的外来种族或监督者指导下修建的。

”这儿也许有外国的影响:

如圆锥形的塔就可能是反映了一种仿照沿海回教寺的尖塔的愿望,而沿围墙的罗马式剜式标志建筑,又有很多阿拉伯或其他伊斯兰教的征兆;但是,修建者都是非洲人,他们所属的国家仍是非洲的。

……”

(与东非海岸)规模庞大的贸易与大片废墟之间的联系肯定不是偶然的。

卡顿·汤普森说道:

“与印度之间的贸易,无疑是频繁的──的确,我深信它是导致当地的津巴布韦文化发展的最初的刺激。

”

1905年英国科学进步协会委任德高望重的考古学家麦克维尔对遗址进行全面系统的发掘,希望能够证明大津巴布韦并不是非洲人的遗产。

但是从挖掘出土的文物和遗址建筑的特点看,都属于非洲式的,麦克维尔严肃指出:

“许多人都会哀叹一段罗曼史的破碎,但是可以肯定,一个冷静清醒的头脑看到的并不是什么罗曼史,而是一个失落已久的历史文化遗产……非洲黑人的历史曾经是一个被遗忘的角落,一个被面纱遮盖的角落,但是,这段历史并非无法发现,现在这个面纱的一角已经被揭开。

”他的宣言点燃了一场论战之火。

非洲黑人最早冶金

大津巴布韦遗址使用了不用灰泥粘结只用石块建造的技术。

主要可以分成三部分:

山丘建筑群(TheHillComplex)、卫城(TheGreatEnclosure)和山谷建筑群(TheValleyComplex)。

山丘建筑群建在330英尺高的陡峭山坡上,星星点点分布着数个遗址,包括山顶附近用高大围墙为起来的地方。

可能统治者住在此地。

山丘建筑群中还有花岗岩雕的鸟来显示统治者的神性。

卫城是是巨大的卵形遗址,有9米高244米长的围墙围住。

这里被认为是国王的后宫。

山谷建筑群是许多没有其它遗迹大的遗迹,但这是中世纪津巴布韦社会和政治的中心。

黄金熔铸的遗迹和精细的排水系统都说明曾有一个繁荣的社会。

每个人的住宅显示着他们的地位。

大津巴布韦纪念碑是古代南部非洲的重要建筑。

卡尔·毛奇(KarlMauch)听说了关于南部非洲有高度文明的传言,并在1870年发现了大津巴布韦遗址。

出于种族主义偏见,欧洲人认为当地非洲人无法建造这样巨大的建筑。

卡尔·毛奇认为大津巴布韦是《圣经》示巴女王的城市,并称之为“黄金之城”。

在很长一段时间内,白人不认为黑人是大津巴布韦的建造者,认为他们不可能创造出先进的文化。

最初的考古很野蛮。

考古学者要挖出废墟的最底层,认为可以在那里找到这是外来文明证据,进而证明白人早已统治过南非。

因为如此,许多并不能证明外来文明的文物都被遗弃了。

塞希尔·罗德斯(CecilRhodes)挖掘大津巴布韦只为寻找黄金和钻石,并掠走了许多珍贵的文物。

欧洲人毁坏了许多遗迹和建筑。

所以到现在为止,我们对大津巴布韦文明的历史所知甚少,尽管有口传的历史,但没有任何文字记录。

大津巴布韦的衰落可能有多个原因。

黄金交易的缩水和其他东海岸非洲文明的衰落被认为是两个主要的原因。

在文明的衰落时期,它对附近仍有影响力。

大津巴布韦以它的军队和经济曾统治赞比西河谷,由于此地远离海岸,所以伊斯兰教并没有影响此地。

而大津巴布韦再次的统治和它的显赫的君主政体改变了居住在赞比西河谷的班图人的社会和文化。

大津巴布韦是极少数的撒哈拉以南地区土生土长的高度文明,并以古代遗址证明了它的存在。

“诺克祭祀小像”及其冶金遗址的发掘,马上又出现了一个传播论。

一些欧洲学者认为,西非的炼铁技术是从麦罗埃和卡尔他热(位于今突尼斯)引进的。

即使反对“外来说”的戴维逊对此也摇摆不定。

他一方面说,“诺克小像等艺术品的起源”都可以和那些纯粹属于非洲远古时代的最令人难以忘怀的艺术品,即画在塔西里山塞法尔岩石上的男女坐像联系起来,是尼格罗人的创造。

另一方面,他又说,美索不达米亚把冶铁技术传给埃及,埃及再传给库施,库施则“不断地、不可抗拒地传到了西方和南方各地。

由于这个极端重要的铁的传播问题,使库施对于非洲南部起了地中海文明在几个世纪以前对欧洲北部所起的作用”。

考古学家已经查明,撒哈拉以南的冶铁技术都是非洲黑人自己创造的。

冶铁的方法、熔炉和风箱的构造都与众不同,证明不是从别处学来的。

从考古学角度来看,西非炼铁的初始时间,早于麦罗埃和卡尔他热。

尼日尔尼亚美大学在阿加德兹南部发现的冶炼遗址(其中包括炼铜和冶铁的熔炉),经同位素碳14测定,炼铜炉已存在4000年(约公元前2000年),冶铁炉已存在2500年,均比麦罗埃和卡尔他热测定的日期为早。

这就推翻了黑非洲冶金技术外来说的假定。

拉穆岛位于肯尼亚东海岸。

这里公元7世纪就有人居住。

公元9世纪,阿拉伯人以拉穆岛为补充淡水的中转站。

14世纪中期,拉穆镇成为东非最重要的港口和贸易中心。

拉穆的建筑和城市结构生动地体现了来自于欧洲、阿拉伯半岛和印度的文化影响。

它们与东非传统的斯瓦希里文明相结合,在当地孕育出一种独特的文化。

作为古老的港口城市,拉穆的历史映射着东非海岸的繁荣与衰退。

这是2005年6月19日清晨拍摄的拉穆港。

新华社发

现在的埃塞俄比亚北部是古代非洲文明的重要中心。

公元1世纪前后在那里兴起的阿克苏姆王国,4世纪时曾达到高度繁荣,国内的商品交换已发展到使用金、银、铜币的程度,那时创造的文字现在基本还在使用。

阿克苏姆方尖碑是闻名世界的非洲历史奇迹之一。

这座碑高24米、重200吨,雕成有门有窗的九层楼的形式,碑基2.6米长、1.2米宽,大约在公元306年阿卜拉哈·阿巴巴国王时代用一整块花岗石建成。

这是2004年11月19日,在埃塞俄比亚的阿克苏姆市,一名老者站在阿克苏姆方尖碑下。

新华社发

拉利贝拉整岩教堂位于埃塞俄比亚北部山区的拉利贝拉城,南距首都亚的斯亚贝巴300多千米,约建于公元13世纪。

组成整岩教堂的11座教堂都是用一整块岩石雕刻凿成,布局、比例、风格各有特色。

每座教堂均有古老的阿克苏姆式石碑尖顶,凿空雕成的内部结构和装饰,如石柱形雕凿走廊、镂空透雕的门窗及塑像、浮雕和祭坛。

各教堂之间有地下过道和岩洞相通。

它的建成象征12至13世纪基督教文明在埃塞俄比亚的繁荣发展。

这是2006年9月10日,一名女子面向整岩教堂的墙壁祈祷。