苏轼词两首习题(含答案).docx

《苏轼词两首习题(含答案).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏轼词两首习题(含答案).docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

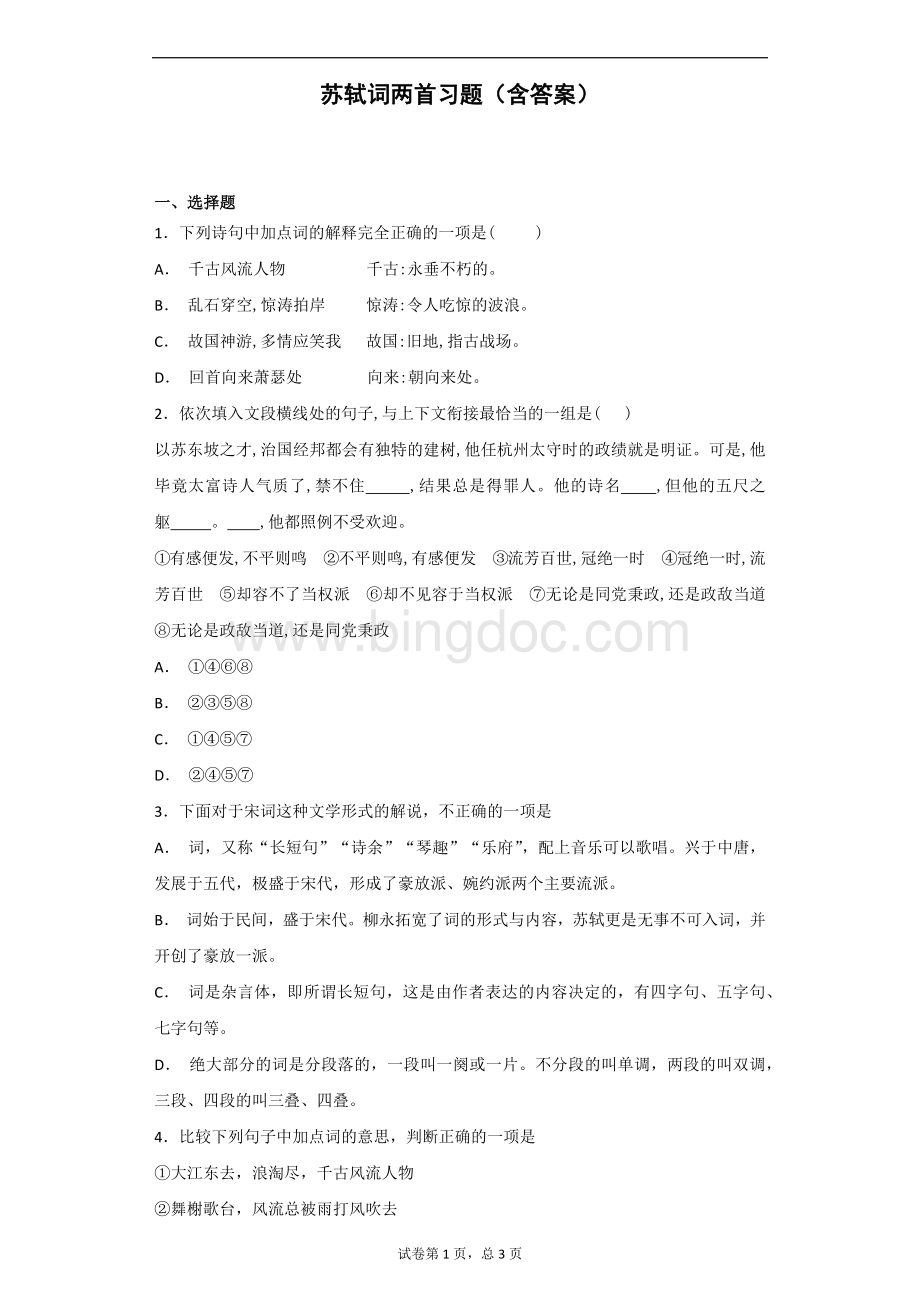

苏轼词两首习题(含答案)

一、选择题

1.下列诗句中加点词的解释完全正确的一项是()

A.千古风流人物千古:

永垂不朽的。

B.乱石穿空,惊涛拍岸惊涛:

令人吃惊的波浪。

C.故国神游,多情应笑我故国:

旧地,指古战场。

D.回首向来萧瑟处向来:

朝向来处。

2.依次填入文段横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一组是()

以苏东坡之才,治国经邦都会有独特的建树,他任杭州太守时的政绩就是明证。

可是,他毕竟太富诗人气质了,禁不住,结果总是得罪人。

他的诗名,但他的五尺之躯。

他都照例不受欢迎。

①有感便发,不平则鸣 ②不平则鸣,有感便发 ③流芳百世,冠绝一时 ④冠绝一时,流芳百世 ⑤却容不了当权派 ⑥却不见容于当权派 ⑦无论是同党秉政,还是政敌当道 ⑧无论是政敌当道,还是同党秉政

A.①④⑥⑧

B.②③⑤⑧

C.①④⑤⑦

D.②④⑤⑦

3.下面对于宋词这种文学形式的解说,不正确的一项是

A.词,又称“长短句”“诗余”“琴趣”“乐府”,配上音乐可以歌唱。

兴于中唐,发展于五代,极盛于宋代,形成了豪放派、婉约派两个主要流派。

B.词始于民间,盛于宋代。

柳永拓宽了词的形式与内容,苏轼更是无事不可入词,并开创了豪放一派。

C.词是杂言体,即所谓长短句,这是由作者表达的内容决定的,有四字句、五字句、七字句等。

D.绝大部分的词是分段落的,一段叫一阕或一片。

不分段的叫单调,两段的叫双调,三段、四段的叫三叠、四叠。

4.比较下列句子中加点词的意思,判断正确的一项是

①大江东去,浪淘尽,千古风流人物

②舞榭歌台,风流总被雨打风吹去

③故垒西边,人道是:

三国周郎赤壁

④暮去朝来颜色故

A.①和②相同,③和④不同

B.①和②相同,③和④也相同

C.①和②不同,③和④相同

D.①和②不同,③和④也不同

5.下列句子中不含通假字的一项是

A.一尊还酹江月B.被甲上马

C.早生华发D.竹杖芒鞋轻胜马

6.下列词语中加点字注音全部正确的一组是

A.公瑾(jǐn) 萧瑟(sè)纶巾(lún)淘尽(táo)

B.凄切(qī)刹那(chà)芒鞋(wáng)病菌(jūn)

C.暮霭(ǎi)连累(lèi)支撑(chēng)料峭(qiào)

D.骤雨(zhòu)崇拜(chóng)迫切(pò)模糊(mó)

7.下列选项中的句子中全都包含通假字的一项是()

A.踞关,毋内诸侯张良出,要项伯衡少善属文

B.悟言一室之内长乐王回深父所以传道受业解惑也

C.一尊还酹江月信义安所见乎汉天子我丈人行也

D.北冥有鱼幼稚盈室小知不及大知

8.古诗词中常常用典,对下列词句中用典所涉及的历史人物,判断正确的一项是()

①扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭.

②斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住.

③休说鲈鱼脍,尽西风,季鹰归未?

④可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!

⑤求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

A.周瑜刘裕张翰辛弃疾刘备

B.诸葛亮刘裕张翰桓温刘备

C.周瑜刘备张翰桓温刘裕

D.周瑜刘裕张翰桓温刘备

9.下列名句默写,不正确的项是(3分)

A.风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!

(《战国策·荆轲刺秦王》)

B.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣(孟子《寡人之于国也》)

C.遥想公瑾当年,小乔出嫁了,雄姿英发(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

D.三岁为妇,靡室劳矣,夙兴夜寐,靡有朝矣(《诗经·氓》)

10.下列有关文学常识的表述有误的一项是()

A.大部分词调分成两段,甚至三段、四段,分别称为“双调”“三叠”“四叠”。

段在词中又叫“片”或“阕”。

一首词的上下两段分别称上下片或上下阕。

B.从晚唐五代到宋的温庭筠、晏殊、秦观、苏轼、李清照等一系列词坛名家的词风虽不无差别,各有擅长,但大体上可归诸婉约范畴。

C.婉约词风,其内容主要是写男女情爱,离情别绪,伤春悲秋,光景流连;其形式大都婉丽柔美,含蓄蕴藉,情景交融,声调和谐。

D.苏轼,北宋文学家,为“唐宋八大家”之一。

其诗清新豪健,善用夸张比喻,其词开豪放一派,对后世影响很大。

二、现代文阅读

11.补写出下列句中的空缺部分。

(1)苏轼《念奴娇•赤壁怀古》中,用“,”将江山之胜与怀古之情融为一体,有力地收束了上阕。

(2)《庄子•逍遥游》中以“朝菌”与“蟪蛄”为例来说明“小年”一词的两句是“,”。

(3)《琵琶行》中两句“,”是写琵琶女出场时的矜持与腼腆。

三、语言表达

12.(题文)把下面的句子组成语意连贯的一段话。

(只填序号)

①发思古之幽情

②不约而同地都把长江奔流视为历史变化的象征

③永恒地流动而一去不复返

④苏轼和辛弃疾面对浩瀚的长江

⑤这就是河流与历史的共同点

⑥分别吟出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”和“千古兴亡多少事?

悠悠,不尽长江滚滚流”的著名词句

试卷第3页,总3页

参考答案

1.C

【解析】试题分析:

题干要求选出“下列诗句中加点词的解释完全正确的一项”,这是考查文言实词的意思和用法。

考生应结合语境,运用语法知识进行辨析。

A项,“千古风流人物”,“千古”指自古而来,“千古风流人物”指“自古而来的杰出历史名人”。

B项,“乱石穿空,惊涛拍岸”,意思是“陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸”,“惊涛”指狂浪巨涛。

D项,“回首向来萧瑟处”,意思是“回首来程风雨潇潇的情景”,“向来”指先前,原来。

2.A

【解析】试题分析:

本题属于语句的排序题。

考生可根据句间关系和句子的主语来确定。

第一处,前面说“太富诗人气质”,此处说“禁不住”,应是说苏轼控制不住内心的想法,有感触就要抒发出来,“有感便发”和“不平则鸣”二者之间是递进关系,故选①;第二处,是说苏轼的影响,“冠绝一时”“流芳百世”,由“一时”到“百世”,程度深入,故选④;第三处,此处是相对于“诗名”而言他的遭遇,要注意前面的主语是“他的五尺之躯”,故应用被动句,选⑥;第四处,是说无论哪种情况,苏轼都不受欢迎,“无论是政敌当道”“还是同党秉政”,程度加深,故选⑧。

3.C

【解析】试题分析:

本题考查学生对文学常识了解识记能力。

题干要求选出“对于宋词这种文学形式的解说,不正确的一项”,C项,“这是由作者表达的内容决定的”表述有误,不是依内容决定的,而是依词牌的要求决定的。

故选C。

4.C

【解析】试题分析:

本题考查学生理解实词含义能力。

题干要求“比较下列句子中加点词的意思”,并选出“判断正确的一项”,①句,风流:

有文采有功绩。

②句,风流:

繁华的景象。

③句中,故:

旧。

④句,故:

旧,指琵琶女年纪大。

故选C。

5.D

【解析】试题分析:

本题考查学生理解判断文言文通假字能力。

题干要求选出“不含通假字的一项”,A项,“尊”通“樽”;B项,“被”通“披”,穿上;C项,“华”通“花”。

故选D。

点睛:

本题考查考生掌握文言文中通假字能力。

“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,通假字所代替的那个字我们把它叫做“本字”。

通假字一般有三种情况:

同音替代、音近替代、形近替代。

找出通假字并解释,其实就是写出本字并解释。

这就要求考生能根据语境和自己知识储备判断出通假字,并写出本字进行解释。

所以考生对于常用的通假字要能够识记,并理解其意思,平时也要多记诵。

6.D

【解析】试题分析:

本题考查学生字音辨析能力。

题干要求选出“加点字注音全部正确的一组”,A项,“纶巾(lún)”应读“guān”;B项,“芒鞋(wáng)”应读“máng”;C项,“连累(lèi)”应读“lěi”。

故选D。

7.B

【解析】

试题分析:

A项的通假字有“内”“要”;B项的通假字有“悟”“父”“受”;C项的通假字“尊”;D项的通假字“知”。

【考点定位】理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】通假字,是泛指中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(错别字)。

广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

如B项的通假字有“悟”“父”“受”。

8.D

【解析】

试题分析:

题干要求选出“古代诗词中,因声律的要求,常常颠倒词序,请把没有颠倒的一项选出来”。

此题意在引导学生背诵诗词,熟记诗词中的典故,了解如何用典,以达到学会化用诗句,化用典故的目。

本题中①出自苏轼《念奴娇·赤壁怀古》。

②句出自辛弃疾‘永遇乐·京口北固亭怀古》.逗冠⑥句均出自辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》。

【考点定位】正确运用常用的修辞方法。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】古诗中的用典用典,也叫“用事”,指在诗歌的语言中直接或间接地援用前人诗文名句、神话传说、历史故事等典故,使诗歌的意蕴更加丰富、含蓄、深刻。

一般而言,古典诗歌中的用典主要有以下两种情形,即用事和引用前人诗句。

一、用事用典。

用事用典是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

二、引用或化用前人诗句用典引用或化用前人诗句用典目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

9.C

【解析】试题分析:

谨——瑾。

考点:

默写常见的名句名篇。

能力层级为识记A。

10.B

【解析】把“苏轼”去掉。

苏轼属豪放派,其余属于婉约派。

11.

(1)江山如画一时多少豪杰。

(2)朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。

(3)千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

【解析】

试题分析:

本题考查学生默写名句的能力。

应注意“豪杰”“晦朔”“蟪蛄”这几个字的写法。

【考点定位】默写常见的名句名篇。

能力层级为识记A。

【技巧点拨】高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,该如何识记这些课内的名句,需要一定的技巧。

高考所考的名句,字不一定有多复杂,但一定很有迷惑性,考生经常在这些“浅水滩”“翻船”,原因是光背不写,光记不辨,不知道联系句意和古文的特性来区分。

所以在平时对名句记忆时要立足于对诗句的理解,现在课标卷已经考核“理解性默写”,在理解的基础上记忆既准确还不容易写错字,然后要立足于“写”,不要背下来但得不到分数。

12.④①⑥②③⑤

【解析】

【详解】

试题分析:

本题考查语言表达连贯的能力。

解答连贯题最重要的方法就是根据上下文意进行推断。

解答此题,结合⑥中的词句内容分析可知,词人分别是苏轼和辛弃疾,④为首句。

结合“分别”“不约而同”分析,②在⑥后面。

结合“长江奔流”“流动”等内容分析,③在②后面,综合顺序为④①⑥②③⑤。

答案第3页,总3页