说明文的结构框架.doc

《说明文的结构框架.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《说明文的结构框架.doc(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

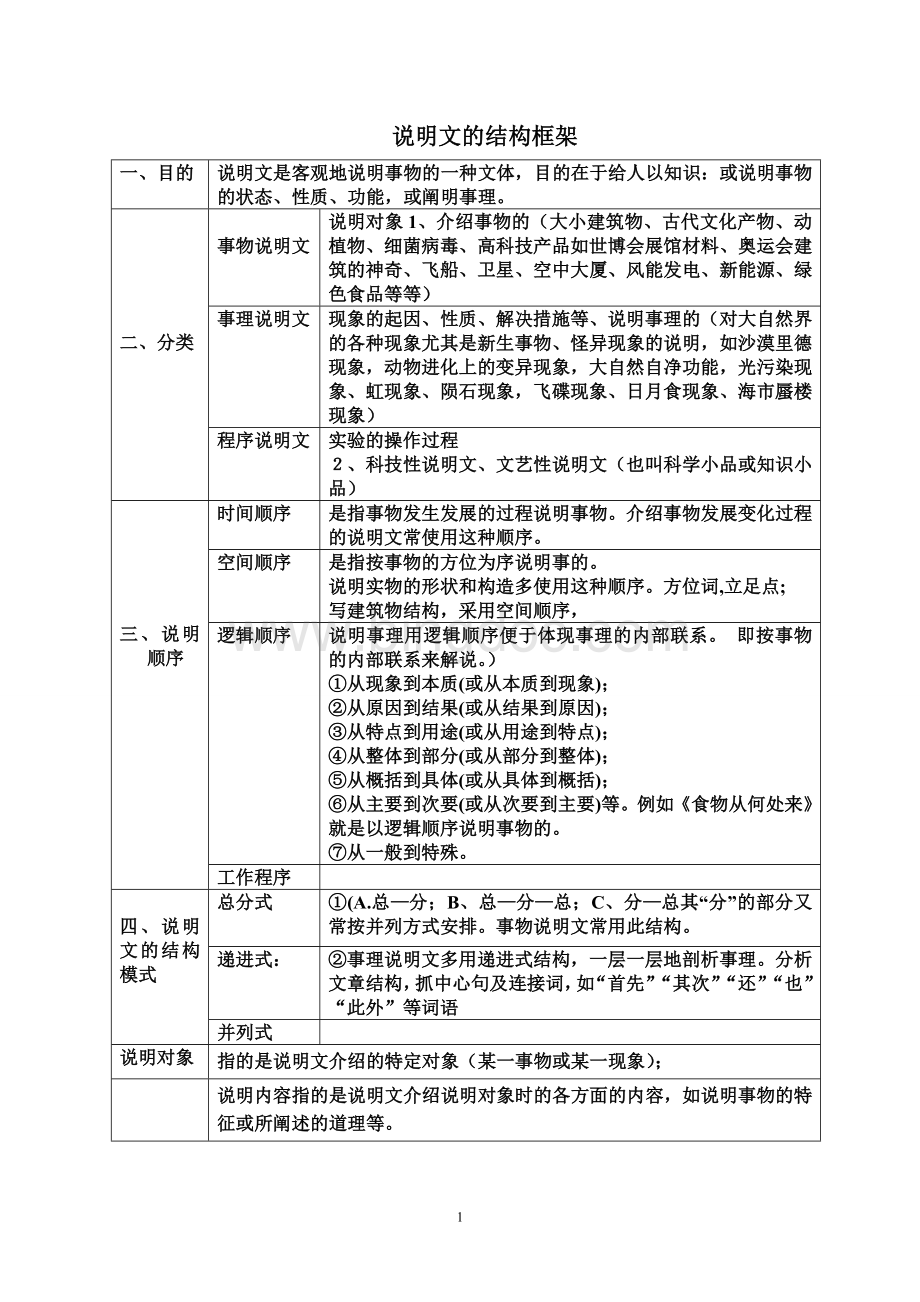

说明文的结构框架

一、目的

说明文是客观地说明事物的一种文体,目的在于给人以知识:

或说明事物的状态、性质、功能,或阐明事理。

二、分类

事物说明文

说明对象1、介绍事物的(大小建筑物、古代文化产物、动植物、细菌病毒、高科技产品如世博会展馆材料、奥运会建筑的神奇、飞船、卫星、空中大厦、风能发电、新能源、绿色食品等等)

事理说明文

现象的起因、性质、解决措施等、说明事理的(对大自然界的各种现象尤其是新生事物、怪异现象的说明,如沙漠里德现象,动物进化上的变异现象,大自然自净功能,光污染现象、虹现象、陨石现象,飞碟现象、日月食现象、海市蜃楼现象)

程序说明文

实验的操作过程

2、科技性说明文、文艺性说明文(也叫科学小品或知识小品)

三、说明顺序

时间顺序

是指事物发生发展的过程说明事物。

介绍事物发展变化过程的说明文常使用这种顺序。

空间顺序

是指按事物的方位为序说明事的。

说明实物的形状和构造多使用这种顺序。

方位词,立足点;

写建筑物结构,采用空间顺序,

逻辑顺序

说明事理用逻辑顺序便于体现事理的内部联系。

即按事物的内部联系来解说。

)

①从现象到本质(或从本质到现象);

②从原因到结果(或从结果到原因);

③从特点到用途(或从用途到特点);

④从整体到部分(或从部分到整体);

⑤从概括到具体(或从具体到概括);

⑥从主要到次要(或从次要到主要)等。

例如《食物从何处来》就是以逻辑顺序说明事物的。

⑦从一般到特殊。

工作程序

四、说明文的结构模式

总分式

①(A.总—分;B、总—分—总;C、分—总其“分”的部分又常按并列方式安排。

事物说明文常用此结构。

递进式:

②事理说明文多用递进式结构,一层一层地剖析事理。

分析文章结构,抓中心句及连接词,如“首先”“其次”“还”“也”“此外”等词语

并列式

说明对象

指的是说明文介绍的特定对象(某一事物或某一现象);

五、说明内容

说明内容指的是说明文介绍说明对象时的各方面的内容,如说明事物的特征或所阐述的道理等。

因此,答题时,“说明对象”的答案应是具体的一个词语或短语,“说明内容”的答案应是概括性的叙述语句。

把握说明内容的方法:

阅读时,一是注意辨析文题,因为有的文题本身就指出了说明对象的特征,如《死海不死》;二是把握中心句,有的文章或语段有点明中心的语句,应抓住它来理解 文章的说明中心;三是通过分析综合,从整体上来把握。

首先明确对象,其次分清主次,最后同类归纳。

(注意:

这类题目常常可以从原文中找到答案)。

阅读说明 文,要认真分析,从字面意义上深入理解,找出各方面各部分的相互关系,从而把握被说明事物的特征。

六、表达方式

记叙(有什么、存在什么)如:

《苏州园林》中“高树与低树俯仰生姿。

落叶树与常绿树相间,花时不同的多种花树相间”

描写(什么样子)如:

《苏州园林》中“高树与低树俯仰生姿”、“盘曲嶙峋的枝干”

说明(是什么、特点、用途等)如:

《苏州苏州园林》中“苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意”

议论(表达自己的观点、立场等)如:

《苏州园林》中“这就一年四季不感到寂寞”、“&<60;因为依据中国画的审美观点看,这是不足取的”

抒情(表达自己的情感)如:

《阿长与<山海经>》中“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

”

1、修辞手法:

比喻、拟人、排比、夸张、引用、对偶、设问、反问、(主要)借代、反复、反语、通感(次要)

七、说明文语言的特征

准确、周密。

有平实说明和生动说明两种。

八、说明方法及作用

方法+效果+特征

1.举例子

{具体真切地说明了事物****的特点}从而使说明更具体,更有说服力

2.分类别

具体说明****的特点,从而使说明更具体,更有说服力。

3.打比方

{生动形象地说明了事物****的特点,增强了文章的趣味性,使之通俗易懂。

}

4.列数字

{具体准确地说明了事物****的特点,使说明更有说服力。

}

5.画图表

{直观形象地说明了事物****的特点,更简明更直观,使读者一目了然。

.}

6.作比较

把……和……相互比较,突出强调了被说明对象……的特点(地位、影响).

7.下定义

{用简明科学的语言对说明的对象/科学事理的本质加以揭示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征或事理。

(采用了“×××是……”的格式,还可以采用“替换法”,替换别的名词,如不成立就是下定义。

简明周密地揭示了说明对象的本质和内涵,使说明更严密}

8.引资料

引用古诗文、谚语、俗话,可以增强说服力,在文章开头,还起到引出说明对象的作用

{文学:

增加文学色彩}{科学资料:

增加说服力}

9.作诠释

{对……进一步解释说明,让读者对……有进一步的认识.}

九、说明文开头作用

①引出说明对象

②引出说明的内容

③提出说明的问题。

十、结尾作用有

①总结全文。

②提出一些希望、展望、预测等

说明文的特征

从说明事物的内容入手,从中理解、概括说明对象的特征;抓住中心句及关键词。

概括能力的考查。

如整体把握文章大意,概括文章主要内容,找出关键句或中心句,概括段的主要内容,揣摩句与句之间的联系,理解段在全文中的地位和作用等。

中心句:

出现的位置开头或结尾,有时在句中。

判断,多为概括性较强的句子。

叙述句、描写句、阐释句、疑问句一般不宜作中心句。

其他文体文章也如此。

概括文段的中心句。

对策:

(1)思考该段说明的内容,不仅要注意主要的,还要注意次要的。

(2)紧扣表秩序的词语,如“首先”“其次”“还有”等词语,参照上下段落的中心句的句式进行概括。

说明方法

1.下定义

即指明某一名词概念的含义。

下定义与作诠释常常容易混淆,其实,下定义是很严密的,必须包含所有的内涵和外延。

下定义是为了突出事物的主要内容或主要问题,用简明扼要的话给事物下定义,使读者对被说明对象有个明确的概念。

例如:

“统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法。

”

2.打比方

就是用比喻来说明事物的方法。

例如:

“桥洞不是普通半圆形,而是像一张弓。

”

3.分类别,

就是对说明事物分门别类的方法。

分类别是根据事物的形状、性质、成因、功用等属性的异同,把事物分成若干类,逐一加以说明。

例如:

“如何获得食物?

这有两种不同的途径和方法:

一种叫自养,……另一种叫异养。

”

4.举例子,

就是以具体事物为例的方法。

例如:

“这种书目专门记录其专题或学科的文献。

如要查找中国古代文献,就要使用《四库全书总目提要》或《中国古籍善本总目》等。

”

5.列数字,

即是运用数据说明事物的方法。

例如:

“哪里知道,这条天河淹没了一千万万颗以上的星星啊!

一千万万,你一口气数下去,得数一千多年。

”

6.作比较,

即用另一个事物与说明事物相比,以说明事物特点的方法。

作比较是选择有外部或内在联系的事物进行比较,以增强说明事物的效果。

例如:

“永定河发水时,来势很猛,以前两岸河堤常被冲毁,但是这座桥却从没出过事,足见它的坚固。

”

7.画图表

有些事物的关系抽象而复杂,仅用文字说明还不能使读者明白,这就需要附上示意图,或按比例精确绘制图,如产品设计图、军事行动路线图等。

有时,被说明的事物项目较多,也可制定统计表,将有关数字分别填入表中,使人看了一目了然。

如《统筹方法》一文,画了三幅箭头图,配合文字说明.使统筹方法更加具体可信。

8.作诠释:

这是对事物进行解释的一种说明方法。

下定义与作诠释的区别是:

定义要求完整,即定义的对象与所下定义的外延要相等,并且要从一个方面完整地揭示概念的全部内涵;而诠释并不要求完整,只要揭示概念的一部分内涵就可以了,并且解释的对象与做出的解释外延也可以不相等。

如《死海不死》一文"这大概就是'死海'得名的原因吧。

"用的便是作诠释的说明方法,这里的"死"指的是鱼虾草木的死,因为死诲咸度很高,生物不能生长,所以叫"死海",这就部分地揭示了死海的特征。

说明文知识点识记口诀

给人知识说明文,介绍事物阐事理;

基本要求抓特征,多用方法来表意;(特征:

事物的特征;方法:

说明方法)

图表数字和举例,诠释分类下定义;(画图表、列数字、举例子、作诠释、分类别)

还有比较和比方,阅读写作要注意;(作比较、打比方)

说明顺序只三种,时间空间和逻辑;

说明语言要准确,简洁平实求浅易;

总分并列和递进,说明结构细分析。

(总分:

包括总分关系、总分总关系和分总关系)

六、感悟说明语言。

修饰性、限制性词语(如:

基本上、大约、比较、一般、极个别、、大多数、更、也许、常常、在当时、绝大部分、主要、几乎……)能否删除或替换,为什么?

语言准确类答题方法:

1.“××”词好在哪里?

★答题方式:

用了“××”词,生动地(准确地)说明了……事物的……特征,能够激发读者的兴趣(符合实际情况,具有科学性)。

2.文中加点的词语能否删去:

这样的题目分四步:

A:

判断,一般是不能删

B:

解释这个词语在这句话中的含义,在程度.状态.性质.范围等方面加以限制.

C.比较:

即比较删掉这个词语与没有删掉以前的区别,一定要结合具体的句子进行分析,意思变为“…“,与实际不符,不符合原意等

D结尾一定要有这样的句子:

这体现了说明文语言的严密性、准确性与科学性。

★答题模式:

不能删。

因为“××”词表示……,删掉后句子的意思就变成了…,这与文意不符。

体现了说明文语言的严密性、准确性与科学性。

1、

5