高一历史必修二第四单元测试题.doc

《高一历史必修二第四单元测试题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一历史必修二第四单元测试题.doc(4页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

专题四综合测试题

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分)

1.下列服装在中国开始流行的先后顺序是( )

①西装 ②长袍马褂 ③列宁装 ④唐装

A.①②③④ B.②①③④C.②③①④ D.①③②④

2.戊戌变法时期,有人作诗曰:

“大半旗装改汉装,宫袍裁作短衣裳。

脚跟形式先融化,说道莲钩六寸长。

”此诗主要反映的历史现象是( )

A.倡导婚姻自由B.易服、废止缠足C.全盘西化 D.反清革命

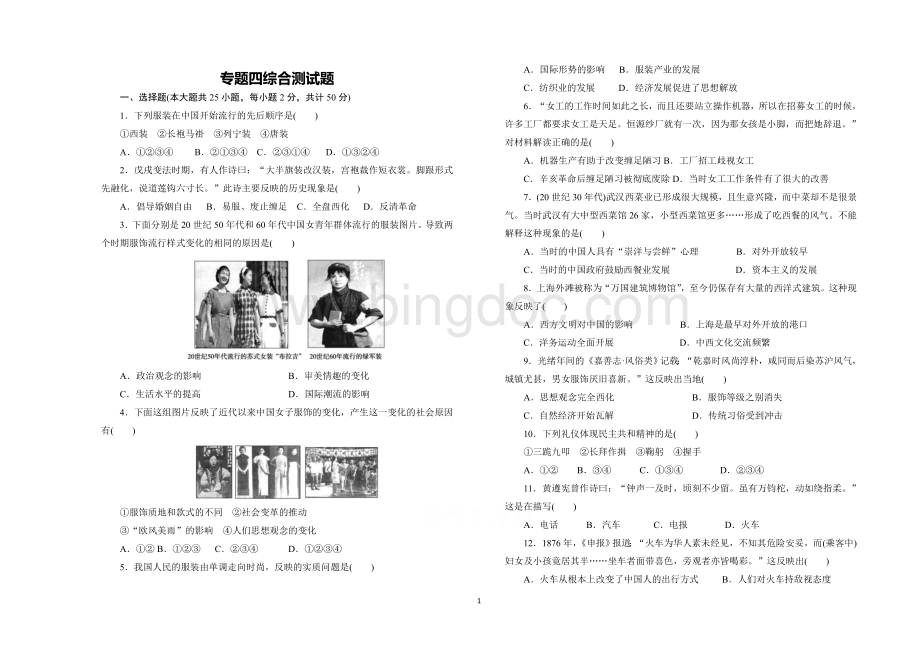

3.下面分别是20世纪50年代和60年代中国女青年群体流行的服装图片。

导致两个时期服饰流行样式变化的相同的原因是( )

A.政治观念的影响 B.审美情趣的变化

C.生活水平的提高 D.国际潮流的影响

4.下面这组图片反映了近代以来中国女子服饰的变化,产生这一变化的社会原因有( )

①服饰质地和款式的不同②社会变革的推动

③“欧风美雨”的影响④人们思想观念的变化

A.①②B.①②③C.②③④ D.①②③④

5.我国人民的服装由单调走向时尚,反映的实质问题是( )

A.国际形势的影响B.服装产业的发展

C.纺织业的发展D.经济发展促进了思想解放

6.“女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,许多工厂都要求女工是天足。

恒源纱厂就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。

”对材料解读正确的是( )

A.机器生产有助于改变缠足陋习B.工厂招工歧视女工

C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除D.当时女工工作条件有了很大的改善

7.(20世纪30年代)武汉西菜业已形成很大规模,且生意兴隆,而中菜却不是很景气。

当时武汉有大中型西菜馆26家,小型西菜馆更多……形成了吃西餐的风气。

不能解释这种现象的是( )

A.当时的中国人具有“崇洋与尝鲜”心理B.对外开放较早

C.当时的中国政府鼓励西餐业发展D.资本主义的发展

8.上海外滩被称为“万国建筑博物馆”,至今仍保存有大量的西洋式建筑。

这种现象反映了( )

A.西方文明对中国的影响B.上海是最早对外开放的港口

C.洋务运动全面开展D.中西文化交流频繁

9.光绪年间的《嘉善志·风俗类》记载:

“乾嘉时风尚淳朴,咸同而后染苏沪风气,城镇尤甚,男女服饰厌旧喜新。

”这反映出当地( )

A.思想观念完全西化 B.服饰等级之别消失

C.自然经济开始瓦解 D.传统习俗受到冲击

10.下列礼仪体现民主共和精神的是( )

①三跪九叩②长拜作揖③鞠躬④握手

A.①②B.③④C.①③④ D.②③④

11.黄遵宪曾作诗曰:

“钟声一及时,顷刻不少留。

虽有万钧柁,动如绕指柔。

”这是在描写( )

A.电话B.汽车C.电报 D.火车

12.1876年,《申报》报道:

“火车为华人素未经见,不知其危险安妥,而(乘客中)妇女及小孩竟居其半……坐车者面带喜色,旁观者亦皆喝彩。

”这反映出( )

A.火车从根本上改变了中国人的出行方式B.人们对火车持敌视态度

C.中国社会具备接纳新事物的能力D.全体中国人已普遍接受了工业文明

13.假如王名生活在1915年的上海,在假日和家人外出游玩,他可以坐( )

①轮船②火车③汽车④飞机

A.①②③④ B.①②③C.①②④ D.②③④

14.下面是上海外白渡桥通行交通工具变化表(据《上海研究资料》)

年份

人力车

马车

轿子

马

自行车

摩托

车

汽车

公共

汽车

有轨

电车

1889

6984

544

9

11

0

0

0

0

0

1926

14600

0

0

0

3459

194

3764

172

922

注:

1889年数字系3天平均所得,1926年数字则是2天平均所得

该表反映了上海( )①交通工具的种类增加②交通工具日益近代化

③公共交通有一定的发展④汽车制造业有所发展

A.①②③B.②③④C.①②④ D.①②③④

15.下列关于近代以来交通工具更新的表现,错误的是( )

A.近现代交通工具的更新在城市较显著

B.20世纪50年代以后自行车逐渐成为人们最主要的代步工具

C.整个民国时期,人力车与电车、公车汽车长期并存

D.中国近代轮船业发端于20世纪初

16.清末有人说:

“吾之乘电车也,非节费也,实以腕车(人力车)之以人代马,心有不忍,不欲同人道于牛马耳。

且光阴宝贵,取其捷也。

”依据材料分析,影响近代交通发展的因素

①近代工业的发展②人权与平等思想的影响

③节省时间的考虑④晚清政府提倡移风易俗

A.①②③B.②③④C.①③④ D.①②③

17.甲午战争期间,如果你是前线将领,有十万火急的军情要向朝廷报告,你当时会采用哪种方式( )

A.通过驿站传递 B.通过轮船传递

C.通过有线电报传递 D.通过无线电报传递

18.“具大神通,经纬纵横。

匪夷所思,惯传消递息,捷于影响。

穿河贯汉,事更离奇,欲报平安,暗牵线索……纵万里关山信不迟,笑鱼笺雁帛,无斯火速……”这段材料说明通讯工具具有什么特点( )

A.传达信息快 B.信息传播的准确

C.信息传播的内容丰富 D.电讯业发展迅速

19.中文月刊《遐迩贯珍》在1654年第12号的开篇说:

“西方之国,狃卖招贴,商客及货丝等皆借此而白其货物于众,是以尽沾其利,苟中华能效此法,其获益必矣。

”其意在说明报纸具有( )

A.信息速递功能 B.娱乐教化价值

C.政府喉舌功能 D.商业广告价值

20.1896年8月14日《申报》刊登了一则广告:

“徐园七夕设文虎(即灯谜)候教……又一村并演西洋影戏。

”这则材料蕴涵的最恰当的历史信息是( )

A.上海开风气之先B.中国的电影首先在上海出现

C.中国人开始拍摄电影D.上海报业非常发达

21.辛亥革命时期,我国不可能存在的社会现象是( )

A.到邮电局发送电报B.到影院里观看电影

C.在家拨打有线电话D.在家里看电视节目

22.1909年发行的《图画日报》描绘了当时上海人看电影的情景。

当时的票价还比较低,是普通民众可以接受的。

以下叙述你认为没有正确反映当时情况的是( )

A.“电光电影即电影,票价只卖二十文”B.“活灵活现景物真,观众面露诧异情”

C.“交头接耳说紫禁,争看清帝丢皇位”D.“电影初创寂无声,旁有吹吹打打人”

23.关于20世纪20年代中国的广播事业的叙述,正确的有( )

①中国境内第一批广播电台是由中国人开办的

②中国人自办的第一座广播电台是在哈尔滨开播的

③上海新新公司开办了中国第一座私营广播电台

④中国第一座全国性的广播电台是中央广播电台

A.①②③B.①②④C.②③④ D.①②③④

24.上海文广新闻传媒集团总裁助理陈梁认为“……文字不再依附于报纸,声音不再依附于电台,而电视对声音和画面拥有的独占权,也已经被网站、手机和其他数字媒介打破……”这段话说明通讯手段发展的趋势是( )

A.数字化B.多元化C.网络化 D.日常化

25.漫画《吃的变迁》,反映了建国60年来我国人民群众生活水平的不断提高。

发生这一变迁的根本原因是( )

A.我国坚持以经济建设为中心,大力发展生产力

B.我国始终坚持中国共产党的领导

C.我国的综合国力显著提升

D.我国坚持深化改革,不断扩大对外开放

第Ⅱ卷(非选择题 50分)

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 当时中国经济较发达的沿海和内河沿岸地区,城乡居民的日常生活品几乎全带一个洋字,如洋火、洋油、洋布、洋铁皮等;在偏僻乡村,农民依然“昼出耕田夜绩麻”,靠手工业纺织、作坊来解决生活基本用品需求。

——毛佩琦主编《岁月风情——中国社会生活史》

(1)据材料一,说明中国“当时”所处的社会阶段特征和经济特征。

(6分)

材料二 20世纪60年代的服装,留给人民印象最深的,应该就是补丁了……那时候流行的就是“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”……

1981年,中国大陆的第一支时装模特队成立,除掀起空前的议论外,也开启了中国服饰与世界时装文化的亲密接触。

1980年,《庐山恋》上映后,正当红的女主角张瑜穿着牛仔裤给《大众电影》五月刊拍摄封面,之后牛仔热潮在中国越掀越高……

2001年APEC会议全体与会领导人打破惯例,不穿西装改穿“唐装”亮相,引起全世界无数人对于“唐装”的追捧,2002年电影《花样年华》大热,张曼玉将旗袍演绎到一种极致,旗袍由此风靡世界。

(2)据材料二,说明中国在20世纪60年代、80年代服装的特征,并说明产生这种特征的原因。

(6分)

(3)一百年前,城乡居民的日常生活品几乎全带一个“洋”字,一百多年后,中国传统服装引起世界的追捧,由此说明了什么?

(2分)

28.阅读下列材料:

材料一 甲午战争后中国铁路事业的格局为之一变。

到1911年中国铁路的修筑简况:

材料二

请回答:

(1)材料一反映了1911年前中国铁路的投资状况怎样?

这种投资状况说明了什么问题?

(4分)

(2)材料二中的三幅图分别反映了我国交通工具的哪些方面?

交通工具的变迁对人们的生活产生了什么影响?

(6分)

(3)仔细分析上述材料,你从中得到了什么启示?

(2分)

【答案】

(1)以帝国主义直接投资和清政府贷款投资为主,中国人自筹自建铁路仅占很小比例。

说明甲午战争后,帝国主义对华资本输出加强,中国铁路修筑权大量丧失,中国社会半殖民地化程度进一步加深。

(2)方面:

铁路、水运、航空。

影响:

交通工具的变化和交通事业的发展,不仅推动各地的经济文化交流和发展而且也促进信息的传播,开阔人们的视野,加快生活的节奏,对人们的社会生活产生了深刻影响。

(3)只有首先实现民族独立,才能真正实现现代化。

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一 为展示近代以来中国大众传媒的发展变迁情况,某班同学组织了一次图片展览活动。

以下是活动中展出的部分图片:

材料二 中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)

项目

1985年

1990年

1995年

1999年

2000年

报纸总印数(亿份)

246.8

211.3

263.3

318.4

329.3

广播节目制作时间

(小时)

280.799

647762

2332164

2931682

3381466

电视节目制作时间

(小时)

38056

91572

383513

526483

585007

互联网开户(户)

—

—

7213

3014518

9021717

(1)根据材料一,请按在中国出现的先后顺序,写出上述图片反映的传媒形式的名称,并为本次展览拟定一个标题。

(4分)

(2)根据材料二分析,表中四种传媒的发展速度,哪种最快?

说明了什么问题?

并根据材料分析互联网的普及是否影响了其他传媒的地位?

(5分)

(3)为了了解中国近代以来大众传媒的变迁情况,你会通过哪些方式获取相关资料?

(3分)

【答案】

(1)图一报刊、图二电影、图三电视、图四互联网。

标题:

近代中国大众传媒的变迁(精神的来源——大众传媒的变迁)等。

(2)互联网发展的速度最快。

说明了改革开放以来我国电讯事业的快速发展。

互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,反而促进了其新的发展,传统媒介纷纷通过网络来获得更多的读者和观众。

(3)到图书馆查询、互联网查询、书面问卷调查、民间访谈等。

4