人教新版九年级下册 第17课《孟子》两章 同步练习解析版.docx

《人教新版九年级下册 第17课《孟子》两章 同步练习解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教新版九年级下册 第17课《孟子》两章 同步练习解析版.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人教新版九年级下册第17课《孟子》两章同步练习解析版

九年级下册第17课《孟子》两章同步练习

参考答案与试题解析

1.

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻,入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

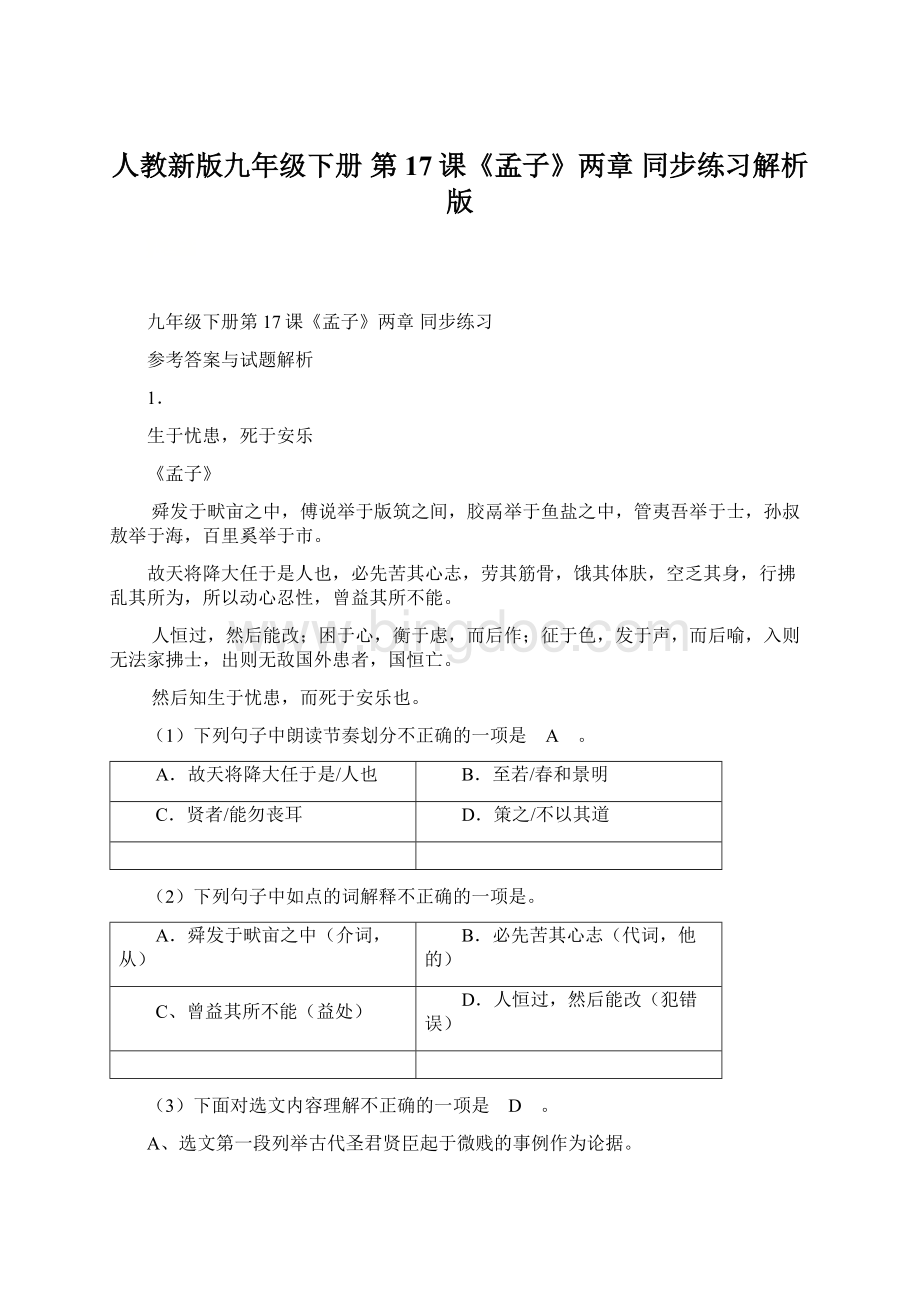

(1)下列句子中朗读节奏划分不正确的一项是 A 。

A.故天将降大任于是/人也

B.至若/春和景明

C.贤者/能勿丧耳

D.策之/不以其道

(2)下列句子中如点的词解释不正确的一项是。

A.舜发于畎亩之中(介词,从)

B.必先苦其心志(代词,他的)

C、曾益其所不能(益处)

D.人恒过,然后能改(犯错误)

(3)下面对选文内容理解不正确的一项是 D 。

A、选文第一段列举古代圣君贤臣起于微贱的事例作为论据。

B、选文第二段对所举事例加以概括,得出要增长才干,必须先经受艰苦磨炼的观点。

C、文章的中心论点是:

生于忧患,死于安乐。

D、选文先谈人,主要体现“死于安乐”;后论国,主要体现“生于忧患”。

(4)用现代汉语写出下面文言语句的大意。

①所以动心忍性译文:

用这些来激励他的心志,使他的性情坚忍 。

②然后知生于忧患,而死于安乐也译文:

这样就知道忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡灭亡 。

(5)选文在论证上最大的特色是什么?

文章层层推进,步步深入,结构清晰,论证极为有力 。

【分析】课文译文:

舜从田间被尧起用,傅说从筑墙的工作中被选拔,胶鬲从贩卖鱼盐的人中被举拔,管夷吾从狱官手里释放后被举用,孙叔敖在隐居的海滨被选拔,百里奚从奴隶市场被赎回并被举用。

因此上天将要将降下重大的责任在这样的人身上,就一定要先使他的心智痛苦,使他的筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他的身体穷困缺乏,使他做事受到阻挠干扰,用这些来激励他的心志,使他的性情坚韧,增加他所不具备的才干。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困扰,思虑阻塞,这以后才能奋起;(别人)把愤怒表现在脸上,怨恨吐发于言语之中,这样(你)才能明白。

国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君主的贤士,国外如果没有与之相匹敌的国家和外来国家的忧患,国家常常会灭亡。

这样以后就才知道,忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。

【解答】

(1)本题考查对文言断句的辨析能力。

文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。

结合各个选项断句的情况,判断正误即可。

A项错误,定语和中心词之间不能停顿,正确的断句为:

故天将降大任于是/人也。

(2)本题考查理解对文言实词含义的辨析能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

C项错误,“益”的意思应该是“增加”。

(3)本题考查对文章内容的辨析。

本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。

D项错误,谈人体现“生于忧患”,论国体现“死于安乐”。

(4)本题考查翻译语句。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

①句话,注意“所以”指用来…;“忍”是动词的使动用法,使…坚忍;故翻译为:

用这些来激励他的心志,使他的性情坚忍。

②句话,注意“生”指生存;“死”指灭亡;故翻译为:

这样就知道忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡灭亡。

(5)本题考查理解文章的论证特点。

解答此题的关键是在理解文章内容的基础上来分析论证特点。

阅读全文,了解内容可知,本文运用事实论证,6个事实论据证明磨难困境出人才;二段运用对比论证分别从人的角度正面论证磨练的好处,然后从反面论证,从国家的角度论证磨练的好处;最后证明了生于忧患死于安乐的论点。

因此可知,文章层层推进,步步深入,结构清晰,论证极为有力。

答案:

(1)A(定语和中心词之间不能停顿)

(2)C(“益处”应改为“增加”>

(3)D(谈人体现“生于忧患”,论国体现“死于安乐”

(4)①用这些来激励他的心志(1分),使他的性情坚忍(1分)。

②这样就知道忧愁患害使人生存发展(1分),安逸享乐使人萎靡灭亡。

(1分)

(5)文章层层推进,步步深入(1分),结构清晰,论证极为有力(1分)

2.阅读【甲乙】两段选文,完成各题。

【甲】

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

(节选自《生于忧患,死于安乐》)

【乙】

越国大饥,王恐,召范蠡①而谋。

范蠡曰:

“王何患焉?

今之饥,此越之福,而吴之祸也。

夫吴国甚富,而财有馀,其王年少,智寡才轻,好须臾之名,不思后患。

王若重币卑②辞以请籴③于吴,则食可得也。

食得,其卒越必有吴,而王何患焉?

”越王曰:

“善!

”乃使人请食于吴。

不出三年,夫差④为禽⑤。

(选自《吕氏春秋》有删改)

【注】①范蠡:

人名,越国大臣。

②卑:

谦恭、恭顺。

③籴:

买进谷物。

④夫差:

吴国君主。

⑤禽:

通“擒”,捉住。

(1)解释下列句子中加点的词语。

①行拂乱其所为 辅佐

②王何患焉 担心

(2)把下面句子翻译成现代汉语。

①人恒过,然后能改。

②今之饥,此越之福,而吴之祸也。

(3)【甲】文“故天将降大任于是人也”中的“是人”指 经受磨难,最终有所成就的 一类人。

【乙】文越国灭吴的故事体现了【甲】文中所阐述的 生于忧患,死于安乐 。

【分析】乙文翻译:

越国遭到严重饥荒,越王很害怕,把范蠡找来商量。

范蠡说:

“您忧虑什么呢?

现在的饥荒正是越国的福分、吴国的祸患。

吴国非常富足,财富有余,他们的君主年轻,缺少智谋和才能,喜欢一时的名声,不考虑后患。

您如果用贵重的礼物、谦卑的言辞去向吴国借粮,粮食就可以得到。

得到粮食,最终越国必定会占有吴国,您又何必忧虑呢?

”越王说:

“好!

”于是就派人向吴国请求借粮。

不到三年,吴国也遭受饥荒,派人向越国请求借粮,越王不给,反而攻打吴国,吴王夫差便被活捉了。

【解答】

(1)本题主要考查初中阶段文言实词的积累,尤其是通假字,与古今异义词。

这也是文言文复习的基础知识。

(2)文言句子翻译应抓住重点实词,如实翻译,在本题中“恒过”、“福”“祸”是重点翻译词语。

另外,省略部分也需要补充完整,并且正确翻译虚词“之”,注意之的意义及用法:

结构助词,的。

(3)这类问题主要考查的是对文章整体内容的把握,同时也要注意审题中的要点。

“是人”中的“是”是代词,意思“这样的”。

因此应该是对上文的概括,这样的人在上文中分别是孙叔敖、管夷吾、舜、百里奚等,他们都是出身贫苦,但成就杰出的人,因此应归纳出他们的一般共同点:

经过磨难,最后有所成就。

乙文中:

越国遭受饥荒灾年,这是越王遇到的难题,是磨难的一种;勾践以谦卑的态度向吴王借粮,并最终战胜了吴国,证明了甲文的观点:

生于忧患,死于安乐。

答案:

(1)拂:

通“弼”,辅佐。

(2)忧虑,担心

(2)①一个人常常犯错误,然后才能改正。

②现在的饥荒证书越国的福分,吴国的祸患。

(3)甲:

经受磨难后成就伟大事业的人;乙文:

生于忧患,死于安乐。

3.阅读【甲乙】两个语段,回答下列问题。

【甲】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《孟子•告子下》)

【乙】

于是论次①其文。

七年而太史公遭李陵之祸②,幽于缧绁③.乃喟然而叹曰:

“是余之罪也夫!

是余之罪也夫!

身毁不用矣!

”退而深惟曰:

“夫《诗》、《书》隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里④,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

”于是卒述陶唐⑤以来至于麟⑥止自黄帝始。

(节选自《太史公自序》)

【注释】①次:

编次,整理。

②李陵之祸:

李陵兵败投降匈奴,司马迁认为他是难得的将才,

在汉武帝面前为其辩解,因此被下狱问罪,处以宫刑。

③缧绁(léixiè):

原是捆绑犯人的绳索,这里引申为监狱。

④羑里(yǒu):

古地名,今河南汤阴县北。

⑤陶唐:

即唐尧,五帝之一。

⑥麟:

猎获一只白麟。

文中借指汉武帝元狩元年,即公元前122年。

(1)结合文意解释下面句中加点的词。

①曾益其所不能:

通“增”,增加

②人恒过:

犯错误

③乃喟然而叹曰:

于是,就

④故述往事:

因此,所以

(2)用现代汉语翻译文中画横线的句子。

①困于心,衡于虑,而后作。

②《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

(3)用“∕”为文中画波浪线的句子断句。

于是卒述陶唐以来至于麟止自黄帝始。

(4)①【甲】文中孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?

请用自己的话概括回答。

②对【乙】文内容分析和概括不正确的一项是 C

A.本文记叙了司马迁在遭受宫刑之后,忍辱完成《史记》创作的过程。

B.司马迁借圣人贤士发愤著述的事来表明自己身处逆境自强的人生态度。

C.司马迁作《史记》是为了表达为李陵辩护一事的懊悔和对汉武帝的怨恨。

D.列举圣人贤士的事例,也含蓄地抒发了司马迁心中的抑郁不平之气。

(5)【乙】文中作者列举众多历史人物的事例,能证明【甲】文中哪一观点?

【分析】甲文译文:

舜从田野之中被任用,傅说从筑墙工作中被举用,胶鬲从贩卖鱼盐的工作中被举用,管夷吾从狱官手里释放后被举用为相,孙叔敖从海边被举用进了朝廷,百里奚从市井中被举用登上了相位。

所以上天将要降落重大责任在这样的人身上,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受贫困之苦,使他做的事颠倒错乱,总不如意,通过那些来使他的内心警觉,使他的性格坚定,增加他不具备的才能。

人经常犯错误,然后才能改正;内心困苦,思虑阻塞,然后才能有所作为;这一切表现到脸色上,抒发到言语中,然后才被人了解。

在一个国内如果没有坚持法度的世臣和辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对国家和外患,便经常导致灭亡。

乙文译文:

于是开始论述编次所得文献和材料。

到了第七年,太史公遭逢李陵之祸,被囚禁狱中。

于是喟然而叹道:

“这是我的罪过啊!

这是我的罪过啊!

身体残毁没有用了。

”退而深思道:

“《诗》、《书》含义隐微而言辞简约,是作者想要表达他们的心志和情绪。

从前周文王被拘禁羑里,推演了《周易》;孔子遭遇陈蔡的困厄,作有《春秋》;屈原被放逐,著了《离骚》;左丘明双目失明,才编撰了《国语》,孙子的腿受了膑刑,却论述兵法;吕不韦被贬徙蜀郡,世上才流传《吕览》;韩非被囚禁在秦国,才写有《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大都是圣人贤士抒发愤懑而作的。

这些人都是心中聚集郁闷忧愁,理想主张不得实现,因而追述往事,考虑未来。

”于是终于下定决心记述陶唐以来直到武帝获麟那一年的历史,而始自黄帝。

【解答】

(1)本题考查理解文言实词的含义。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

如“曾”是通假字,通“增”,增加;“过”指犯错误;“乃”是连词,表转折,于是,就;“故”指因此,所以。

(2)本题考查翻译语句。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

第①句话,“于”是通假字,通“横”,阻塞;“作”指奋起,有所作为;故翻译为:

心意困苦,思虑阻塞,然后才能奋起。

第②句话,“作”之作品;故翻译为:

《诗》三百篇,大多是圣人贤士为发泄愤懑而写的作品。

(3)本题考查文言断句的能力。

文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据。

结合语句的内容来划分即可。

这句话的意思为:

于是终于下定决心记述陶唐以来,直到武帝获麟那一年的历史,而始自黄帝;故断句为:

于是卒述陶唐以来/至于麟止/自黄帝始。

(4)①本题考查对文章内容的理解。

结合此题的关键是在了解甲文内容的基础上,结合题目的提示,用自己的话概括即可。

抓住关键语句“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”来理解,国家要想避免“亡”的命运,必须具备的条件为:

在国内有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士;在国外有足以与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。

②本题考查对文章内容的辨析。

本题为选择题,在了解文章大意的基础上,抓住各个选项的要点,对照与选项有关的内容,判断正误即可。

C项错误,从乙文“是余之罪也夫”可知,司马迁认为这是自己的罪过,没有表示对汉武帝的怨恨。

(5)本题考查对比阅读。

解答此题的关键是在理解两篇课文的基础上来完成即可。

乙文列举的示例主要论述了人们在受到磨难的时候回发愤图强,有所作为;论述了甲文中“生于忧患”的观点。

答案:

(1)①通“增”,增加;②犯错误;③于是,就;④因此,所以

(2)①心意困苦,思虑阻塞,然后才能奋起。

②《诗》三百篇,大多是圣人贤士为发泄愤懑而写的作品。

(3)于是卒述陶唐以来/至于麟止/自黄帝始

(4)①在国内有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士;在国外有足以与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。

②C

(5)生于忧患(或忧愁祸患足以使人生存)。

4.

生于忧患死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

(1)请解释下列句中加点的词语。

①天将降大任于是人也

②行拂乱其所为

③困于心衡于虑而后作

④如则无法家拂士

(2)请翻译下面句子。

所以动心忍性,曾益其所不能。

(3)文中画线部分运用了什么论证方法?

有什么作用?

【分析】课文译文:

舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。

所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿(之苦),使他资财缺乏,使他做事不顺,(通过这些)来使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具有的能力。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)从脸上显露出来,在吟咏叹息中表现出来,然后才能被人们所了解。

在国内没有坚持法度和辅佐君王的贤士,在国外没有与之匹敌的国家和外来的祸患,国家常常会灭亡。

这样以后,人们才会明白忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。

【解答】

(1)本题考查理解文言实词含义的能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

“是”指这,此;“拂”指违背;“作”指奋起,指有所作为;“则”指如果。

(2)本题考查翻译语句。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

注意“动心忍性”指“使他的心惊动,使他的性格坚强起来”;“曾”指“增加”、“增长”;故翻译为:

(通过这些)来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,以不断增长他的才能。

(3)本题考查辨析论证方法及作用。

从划线句子的内容可知,这句话运用了举例论证的论证方法,结合具体内容来分析作用即可;抓住“阐释了人要成大器,就必须经受磨练”来回答。

答案:

(1)①这,此;②违背;③奋起,指有所作为;④如果。

(2)通过这些)来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,以不断增长他的才能。

(译出“动心忍性”为“使他的心惊动,使他的性格坚强起来”之意,得1分;译出“曾”为“增加”、“增长”之意,得1分;表意正确、语言通顺,得1分)。

(3)举例论证(或事实论证、摆事实)(1分);阐释了这些人虽然出身贫贱,但他们在经历了艰苦磨练之后,终于成就了不平凡的事业(或阐释了人要成大器,就必须经受磨练)(2分)

5.阅读文言文选段,完成各题。

【甲】陈胜者,阳城人也,字涉。

吴广者,阳夏人也,字叔。

陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:

“苟富贵,无相忘。

”佣者笑而应曰:

“若为佣耕,何富贵也?

”陈涉太息曰:

“嗟乎!

燕雀安知鸿鹄之志哉!

”二世元年七月,发闾左适戍渔阳,九百人屯大泽乡。

陈胜、吴广皆次当行,为屯长。

会天大雨,道不通,度已失期。

失期,法皆斩。

陈胜、吴广乃谋曰:

“今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?

”陈胜曰:

“天下苦秦久矣。

吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。

扶苏以数谏故,上使外将兵。

今或闻无罪,二世杀之。

百姓多闻其贤,未知其死也。

项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。

或以为死,或以为亡。

今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。

”吴广以为然。

【乙】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

”

(1)下列各组句子中加点的词,意义及用法相同的一组是 D

A.辍耕之垄上

舜发于畎亩之中

B.佣者笑而应曰

然后知生于忧患而死于安乐也

C.为天下唱

行拂乱其所为

D.百姓多闻其贤

曾益其所不能

(2)下列各组句子中加点的词,意义和用法相同的一组是 C

A.举大计亦死

百里奚举于市

B.必先苦其心志

天下苦秦久矣

C.扶苏以数谏故

项燕为楚将,数有功

D.等死,死国可乎

然后知生于忧患而死于安乐也

(3)请将下面句子翻译成现代汉语

今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?

(4)胨涉历尽艰辛最终“立为王,号为张楚”,舜、博说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚等均出身卑微但终成大业。

请细读甲、乙两则选段,并摘选其中你认为最恰当的原句回答他们成功的缘由。

【分析】参考译文:

(甲)陈胜是阳城人,字涉。

吴广是阳夏人,字叔。

陈涉年轻的时候,曾经同别人一起被雇佣耕地,陈涉停止耕作走到田畔高地上(休息),因失望而叹恨了好久,说:

“如果谁富贵了,都不要忘了彼此啊。

”雇佣的人嘲笑地回答说:

“你只是一个被雇佣耕地的人,哪里来的富贵呢?

“陈涉长叹一声说:

“唉,燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!

“秦二世元年七月(公元前209年),(皇上)征发贫苦人民去驻守渔阳,九百人停驻在大泽乡。

陈胜、吴广都被编入谪戍的队伍里,担任了屯长。

恰巧遇到大雨,道路不通,估计已经误期。

误了期限,按照秦朝法律都应当斩首。

陈胜、吴广于是商量说:

“现在逃走也是死,发动起义也是死,同样是死,为国事而死好吗?

“陈胜说:

“百姓苦于秦朝的统治很久了。

我听说秦二世是小儿子,不应被立为皇帝,应当被立为皇帝的是长子扶苏。

扶苏因为屡次劝谏的缘故,皇上派他在外面带兵。

现在有的人听说扶苏没有罪,二世却杀了他。

百姓大多听说他贤明,却不知道他已经死了。

项燕是楚国的将领,多次立有战功,爱护士兵,楚国人很爱戴他。

有人认为他死了,有人认为他逃跑了。

现在如果让我们的人凭借公子扶苏、项燕的名义,向天下发出号召,应当会有很多响应的人。

”吴广认为他说的对。

(乙)舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释后被录用为相,孙叔敖从隐居的海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。

所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他的身体经受饥饿之苦,使他受到贫穷之苦,使他做事不顺,(通过这些)来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具有的能力。

一个人常常犯错误,这样以后才会改正;内心困惑,思绪阻塞,然后才能有所作为;憔悴枯槁,表现在脸色上,吟咏叹息之气发于声音。

(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。

在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。

这样以后,人们才会明白忧患可以使人生存,而安逸享乐使人死亡。

【解答】

(1)本题考查对文言虚词的理解能力。

作答本题,重点在于文言虚词的积累,同时也可以借助分析句子的语法结构作辅助判断。

A.动词,去,到/助词,的。

B.连词,表修饰/连词,表转折。

C.介词,向/动词,行为。

D.代词,代人。

故选:

D。

(2)本题考查实词的一次多义。

作答词类选择题,一是直接通过意思进行判断相同与否,二是借助语法结构判断用法是否相同。

A.发动,兴起/推荐,选拔。

B.使…受苦/苦于(秦)。

C.多次。

D.为…而死/死亡,灭亡。

故选:

C。

(3)本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

此句中重点的词有:

“亡”,逃跑;“举”,发动、兴起;“等”,同样;“死国”,为动用法,为国家而死。

(4)此题考查筛选文章信息的能力。

分析成功的原因,一般是议论性的句子,而第二段又有明显的提示“故”,因而本题的答案是:

天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

答案:

(1)D

(2)C

(3)如今逃跑也是死,起来造反也是死,同样都是死,为国家而死可以吗?

(4)天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

6.阅读下面文言文,完成下列各题。

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,困乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,