语文中考考前30天常考易错点专题十四课内文言文阅读.docx

《语文中考考前30天常考易错点专题十四课内文言文阅读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文中考考前30天常考易错点专题十四课内文言文阅读.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

语文中考考前30天常考易错点专题十四课内文言文阅读

专题十四课内文言文阅读

典例精析

文言文常见词语分类及汇编

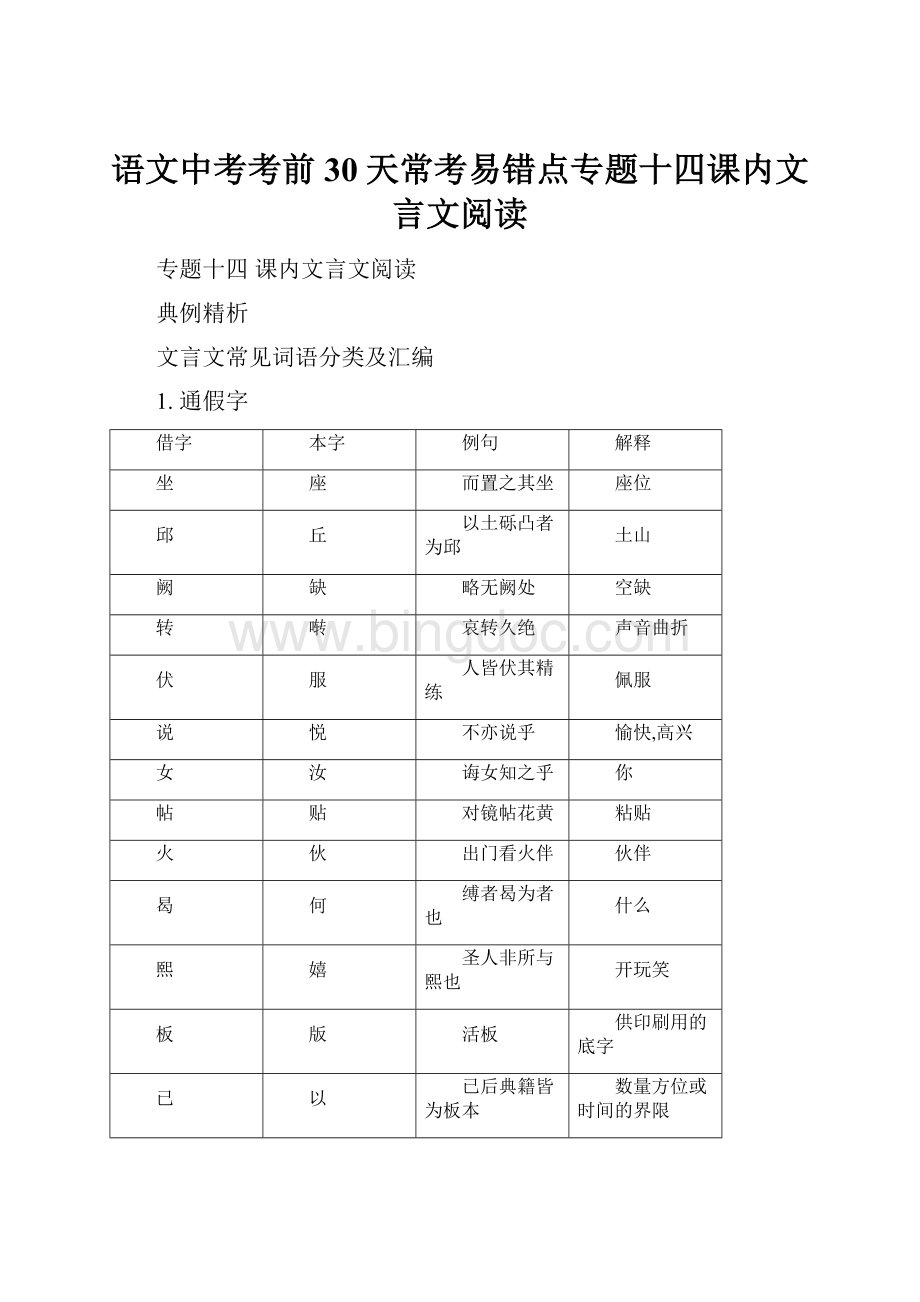

1.通假字

借字

本字

例句

解释

坐

座

而置之其坐

座位

邱

丘

以土砾凸者为邱

土山

阙

缺

略无阙处

空缺

转

啭

哀转久绝

声音曲折

伏

服

人皆伏其精练

佩服

说

悦

不亦说乎

愉快,高兴

女

汝

诲女知之乎

你

帖

贴

对镜帖花黄

粘贴

火

伙

出门看火伴

伙伴

曷

何

缚者曷为者也

什么

熙

嬉

圣人非所与熙也

开玩笑

板

版

活板

供印刷用的底字

已

以

已后典籍皆为板本

数量方位或时间的界限

止

只

若止印三二本

只是

文

纹

文理有疏密

木质的纹路,质地

裁

才

裁如星点

仅仅

支

肢

四支僵劲不能动

肢体

为

谓

孰为汝多知乎

说

知

智

孰为汝多知乎

智慧

孰

熟

孰视之

仔细

还

旋

扁鹊望桓侯而还走

回转、掉转

齐

剂

火齐之所及也

药剂、汤剂

汤

烫

汤熨之所及也

用热水焐

诎

屈

诎右臂支船

弯曲

衡

横

左手倚一衡木

与“竖”相对

简

拣

盖简桃核修狭者为之

挑选

有

又

为字共三十有四

用在整数和零数之间

反

返

始一反焉

往返、回转

惠

慧

甚矣,汝之不惠

聪明

亡

无

河曲智叟亡以应

没有

厝

措

一厝朔东

放置

陇

垄

无陇断焉

土埂

要

邀

便要还家

邀请

无

毋

苟富贵,无相忘

不要

指

旨

卜者知其指意

旨意,意图

以

已

固以怪之矣

已经

被

披

将军身被坚执锐

披着,穿着

唱

倡

为天下唱

倡导

尔

耳

非死则徙尔

罢了

食

饲

谨食之

喂养

具

俱

百废具兴

全,都

属

嘱

属予作文以记之

嘱咐

阙

缺

必能裨补阙漏

缺点

曾

增

曾益其所不能

增加

衡

横

困于心,衡于虑

梗塞,指不顺

拂

弼

入则无法家拂士

辅弼

得

德

所识穷乏者得我欤

感谢(恩德)

见

现

路转溪头忽见

出现

2.古今异义

词语

古义

今义

例句

虽

即使;

虽然

虽然

虽乘奔御风

精练

精熟

语言文字精要简练

人皆伏其精练

颜色

脸色

色彩

普颜色不变

盗

偷窃

强盗

坐盗

其实

它们的果实

副词,表示所说的是实际情况(承上文转折)

叶徒相似,其实味不同

坐

犯罪;

因为

动词,把臀部放在坐具上

坐盗

停车坐爱枫林晚

布衣

平民

布做的衣服

庆历中有布衣毕昇

股

大腿

屁股

两股战战

走

逃跑

步行、行走

几欲先走

汤

热水

菜汤、米汤

及其日中如探汤

去

离开;

距离

前往

断其喉,尽其肉,乃去

西蜀之去南海

亲戚

内外亲属

旁系亲属

寡助之至,亲戚畔之

会

适逢,

正赶上

合拢,聚在一起

会宾客大宴

但

只,仅

但是

但闻屏障中抚尺一下

少

稍微

跟“多”相反

宾客意少舒

名

说出

名字或量词

不能名其一处也

中间

中间夹杂着

两事物之间的位置

中间力拉崩倒之声

谤

当面指出过错

诽谤(含贬义)

能谤讥于市朝

再

两次

又,再次

主人日再食

交通

交错相通

各种运输和邮电事业的总称

阡陌交通,

鸡犬相闻

妻子

妻子儿女

男子的配偶

率妻子邑人来此绝境

无论

不用说,更不必说

表条件关系的关联词

乃不知有汉,

无论魏晋

绝境

与人世隔绝的地方

没有出路的境地

率妻子邑人来此绝境

鲜美

鲜艳美丽

味道美好

芳草鲜美,

落英缤纷

往往

到处

处处

副词“常常”,表某种情况时常存在或经常发生

卒中往往语

亡

逃亡

死亡

今亡亦死

间

暗中

隔开,不连接

又间令吴广之次所旁丛祠中

涕

眼泪

鼻涕

汪然出涕曰

病

困苦不堪

疾病

则久已病矣

齿

年龄

牙齿

以尽吾齿

牺牲

指祭祀用的猪、牛、羊

为正义的事业献出生命或放弃自己的利益

牺牲玉帛,

弗敢加也

间

参与

间隔,使其不连接

又何间焉

狱

案件

监狱

小大之狱

可以

可以凭借

表可能或能够的动词

可以一战

开张

扩大

店铺开业

诚宜开张圣听

感激

感动奋发

因对方的好意和帮助而对他产生好感

由是感激,遂许先帝以驱驰

痛恨

痛心和遗憾

深切地憎恨

未尝不叹息痛恨于桓灵也

卑鄙

低微而鄙俗

(语言、行动)恶劣

先帝不以臣卑鄙

穷

穷尽

不得志

贫困

复前行,欲穷其林

穷则独善其身

夫

句首发语词

丈夫

夫战,勇气也

谢

道歉

谢谢

秦王色挠,长跪而谢之曰

是

这样

判断词

吾祖死于是

3.词类活用

活用词语

活用情况

意义

虽乘奔御风

动词用作名词

奔驰的骏马

便实钉之

形容词的使动用法

使……坚实

便实钉之

名词用作动词

用钉子钉

碎裂奏牍掷地

形容词的使动用法

使……碎裂

非显者刺

名词用作动词

投名帖

男女于琢磨搜剔之主人

名词用作动词

生养孩子,

即诞生

齐人固善盗乎

形容词用作动词

善于,擅长

从小丘西行百二十步

名词用作状语

向西

心乐之

形容词的意动用法

以……为乐

下见小潭

名词用作状语

向下、往下

皆若空游无所依

名词用作状语

在空中

斗折蛇行

名词用作状语

像北斗七星那样像蛇爬行那样

其岸势犬牙差互

名词用作状语

像狗的牙齿那样

凄神寒骨

形容词的使动用法

使……凄凉;

使……寒冷

无案牍之劳形

形容词的使动用法

使……劳累

板印书籍

名词用作状语

表工具,“用雕版”

火烧令坚

名词用作状语

表方式,“用火”

手自笔录

名词用作状语

用笔

腰白玉之环

名词用作动词

挂在腰间(腰挂)

主人日再食

名词用作状语

每天

吾妻之美我者

形容词的意动用法

以……为美,认为……美

中峨冠而多髯者为东坡

名词用作动词

戴着高高的帽子,长着很多胡须

居右者椎髻仰面

名词用作动词

梳着椎形发

皆指目陈胜

名词用作动词

目视,打量

将军身被坚执锐

形容词用作名词

坚,铁甲;锐,武器

乃丹书帛曰:

“陈胜王”

名词作状语;名词用作动词

用丹砂;做王,为王

置人所罾鱼腹中

名词用作动词

用网捕

尉果笞广

名词用作动词

用竹板打

小信未孚,神弗福也

名词用作动词

赐福,保佑

公将鼓之

名词用作动词

击鼓进军

此皆良实,志虑忠纯

形容词作名词

善良诚实的人

亲贤臣,远小人

形容词作动词

亲近;疏远

优劣得所

形容词作名词

优秀的人才和才能平庸的人

有所广益

形容词作动词

扩大

以光先帝遗德

形容词作动词

发扬光大

然得而腊之以为饵

名词用作动词

把肉晾干

乡邻之生日蹙

名词用作状语

一天天的

殚其地之出

动词用作名词

生产出来的东西

君将哀而生之乎

动词的使动用法

使……活下去

妇抚儿乳

名词用作动词

喂奶

箕畚运于渤海之尾

名词用作状语

用箕畚

吾与汝毕力平险

形容词用作名词

险峻的大山

用讫再火令药熔

名词用作动词

用火烘烤

夜篝火

名词用作动词

用笼子罩着

山行六七里

名词用作状语

沿着山路

失期,法皆斩

名词用作状语

按照法律

恢弘志士之气

形容词用作动词

发扬光大

夹岸高山,皆生寒树

形容词用作动词

使人看了有寒凉之意

负势竞上,互相轩邈

形容词用作动词

争着向高处和远处伸展

必先苦其心志

形容词的使动用法

使……苦恼

忿恚尉

形容词的使动用法

使……恼怒

渔人甚异之

形容词的意动用法

以……为异,感到奇异

一览众山小

形容词的意动用法

以……为小

狐鸣呼曰

名词用作状语

像狐狸那样

陟罚臧否

形容词用作动词

评定人物的好坏

时而献焉

名词用作状语

到(规定献蛇的)时候

有亭翼然临于泉上者

名词用作状语

像鸟张开翅膀一样

功宜为王

名词用作状语

按功劳

不耻下问

形容词的意动用法

以……为耻

学而时习之

名词用作状语

按时

4.一词多义

词语

例句

词义

观

1.此则岳阳楼之大观也/天下之伟观也;2.可远观而不可亵玩焉;3.以俟夫观人风者得焉

1.景象;2.观赏;3.考察

名

1.名之者谁?

2.遂以名楼;3.山不在高,有仙则名;4.不能名其一处也;5.其船背稍夷,则题名其上

1、2.命名;3.出名;4.说出;5.姓名

故

1.公问其故/扶苏以数谏故;2.未布瓦,上轻,故如此;

3.桓侯故使人问之;

4.温故而知新;5.广故数言欲亡

1.原因,缘故;

2.所以,因此;

3.特意;4.旧的知识;5.故意

亡

1.此诚危急存亡之秋也;2.广故数言欲亡;3.河曲智叟亡以应

1.灭亡、死亡;

2.逃跑;

3.通“无”,没有

间

1.肉食者谋之,又何间焉;2.又间令吴广之次所旁丛祠中;3.扁鹊见蔡桓公,立有间;4.遂与外人间隔;5.中间力拉崩倒之声;6.时时而间进;7.固有不能间也欤;8.奉命于危难之间

1.参与;2.暗中,暗暗地;3.一会儿;4.间断;5.夹杂;6.间或,断续地,偶尔;7.使隔开;8.时候,期间

可

1.潭中鱼可百许头;2.可以一战/不可知其源

1.大约;2.能够,可以

许

1.高可二黍许/自富阳至桐庐,一百许里;2.遂许先帝以驱驰;3.曳屋许许声;4.杂然相许

1.表约数,相当于“上下”“左右”;2.许诺,答应;3.hǔ象声词;4.赞同

属

1.属予作文以记之;2.司命之所属,无奈何也;3.忠之属也/有良田美池桑竹之属;4.神情与苏、黄不属;5.属引凄异

1.通“嘱”,嘱咐;2.管;3.类;4.关联;5.连续

胜

1.予观夫巴陵胜状;2.弗胜,守丞死;

3.臣不胜受恩感激;4.我言秋日胜春朝

1.优美的,美好的;2.胜利;3.能够承担或承受;4.胜过

若

1.若毒之乎;2.若印数十千本,则极为神速;3.徐公不若君之美也;4.猛浪若奔

1.你;2.假如;

3.比得上;4.好像

或

1.而或长烟一空;2.今或闻无罪;3.或王命急宣;4.或异二者之为;5.则或千或百,果然鹤也

1.有时;2.有人;3有;4.或许;

5.或者

赋

1.岁赋其二;2.更若役,复若赋;3.刻唐贤今人诗赋于其上

1.征收,敛取;2.赋税;3.古代的一种文体

度

1.先自度其足;2.吾忘持度;3.度已失期;4.非相度不得其情

1.量长短;2.量好的尺码;3.估计、揣度;4.测量

穷

1.非咨询不穷其致;2.欲穷其林;3.子子孙孙无穷匮也

1.追究到底;

2.走完、走到尽头;3.穷尽

居

1.佛印居右,鲁直居左;2.居庙堂之高则忧其民;3.北山愚公者,年且九十,面山而居;4.居十日,扁鹊复见

1.在、坐;2.处在某个地位或地方;3.居住;4.停留,经历

顾

1.顾野有麦场;

2.三顾臣于草庐之中;3.人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉

1.看;2.拜访;

3.反而

兵

1.上使外将兵;2.可汗大点兵;3.今南方已定,兵甲已足

1.士兵;2.军队;3.兵器

绝

1.绝

多生怪柏;2.沿溯阻绝;3.佛印绝类弥勒;4.天下独绝;5.猿则百叫无绝,哀转久绝

1.极高的;2.断;3.极、很;4.妙到极处;5.断绝、断、消失

遗

1.以光先帝遗德;2.是以先帝简拔以遗陛下

1.遗留;2.给予

就

1.持就火炀之;

2.瞬息可就

1.靠近;2.完成

拂

1.行拂乱其所为;

2.入则无法家拂士

1.违背;2.通“弼”,辅弼

寻

1.寻向所志;2.寻病终

1.寻找;2.不久

为

1.其为不知竹一也;2.为坛而盟;3.号为张楚;4.或异二者之为;5.尝奏荐某人为某官/唐人尚未盛为之;6.为坻为屿/满铁范为一板;7.已后典籍皆为板本;8.又为活板;9.每字为一印;10.未为简易

1.作为;2.筑;3.称,称为;4.心理活动(即两种心情);5.任、做;6.成为;7.是;

8.发明;9.刻;10.算是

方

1.余年幼,方出神;2.方为秋田之害;3.今齐地方千里;4.方两三级;5.今方来,吾欲辱之;6.有朋自远方来,不亦乐乎

1.正;2.正当,正在;3.方圆;

4.才;5.将要;6.地方

履

1.郑人有欲买履者;2.人履其板

1.鞋;2.走,踩踏

卒

1.士卒多为用者;2.卒或有所闻;3.月余亦卒

1.士兵;2.终于;3.死

固

1.汝心之固;2.齐人固善盗乎;3.而其好固有不存也;4.固有不能间也欤;5.固国不以山溪之险

1.顽固;2.本来;3.本来,必然;4.原来;5.巩固

去

1.去国还乡;2.我以日初出时去人近

1.离开;2.距离

朝

1.于是入朝见威王;2.朝服衣冠;3.皆朝于齐

1.朝廷;2.早晨;3.朝见

食

1.主人日再食;

2.谨食之

1.提供伙食;

2.喂养

致

1.无从致书以观;2.盖亦以精力自致者;3.非咨询不穷其致

1.得到,买到;2.达到;3.事理

具

1.一一为具言所闻;2.百废具兴;3.则第二板已具

1.详细;2.全,都;3.准备好

善

1.若有作奸犯科及为忠善者;2.择其善者而从之;3.京中有善口技者

1.好事,善事;

2.好的,美好的;3.擅长

诚

1.臣诚知不如徐公美;2.今诚以吾众诈自称公子扶苏;3.此诚危急存亡之秋也

1.本来,确实,的确;2.果真,表假设;3.实在是

极

1.此乐何极;2.南极潇湘;3.而尝极东方

1.穷尽;2.到,至;3.游遍

国

1.去国还乡;2.出则无敌国外患者

1.国都;2.国家

指

1.争高直指;2.卜者知其指意;3.不能指其一端也;4.皆指目陈胜;5.指通豫南;6.虽人有百手,手有百指

1.向;2.通“旨”,意图;3.指出;4.用手指点;5.直;6.手指

从

1.民弗从也;2.战则请从

1.听从;2.跟随,跟从

归

1.云归而岩穴暝;2.太守归而宾客从也;3.吾谁与归

1.聚拢;2.回家;3.归依

环

1.环滁皆山也;

2.环而攻之

1.环绕;2.包围

深

1.望之蔚然而深秀者;2.池非不深也

1.幽深;

2.和“浅”相对

异

1.使内外异法也;2.永州之野产异蛇;3.渔人甚异之

1.不同;2.奇特的;3.以……为异,感到奇怪

道

1.不足为外人道也;2.中道崩殂;3.咨诹善道;4.得道多助;5.会天大雨,道不通;6.策之不以其道

1.说;2.途;3.道理;4.道义;5.路;6.方法,途径,措施

比

1.比至陈,车六七百乘;2.比吾乡邻之死则已后矣;3.其两膝相比者

1.等到;2.表比较;3.靠近

奇

1.明有奇巧人;

2.有奇字素无备者;

3.长约八分有奇

1.奇特;2.生僻的;3.零头

夫

1.荷担者三夫;

2.夫战,勇气也;

3.其夫呓语

1.指未成年男子;2.发语词,没有实在意义;3.丈夫

通

1.北通巫峡;2.政通人和;3.通计一舟,为人五

1.通向;2.顺利;3.全,总

当

1.木兰当户织;2.当立者乃公子扶苏;3.当其租;4.今当远离 当是时

1.对着,面对;2.应当,应该;3.当做,抵;4.值,在

数

1.卒数万人;2.广故数言欲亡;3.珠可历历数也

1.表示不确定数目,相当于“几”;2.屡次,多次;3.数出

信

1.今以蒋氏观之,犹信;2.愿陛下亲之信之;3.牺牲玉帛,弗敢加也,必以信

1.真实可信;

2.信任;3.信实,是对神说实话

提分策略

1.文言实词应重视一词多义、词类活用和通假字。

理解字词的含义必须把它放到具体的语言环境中去辨析,充分积累课文中字词的用法,进行对照分析,逐一核实,选择与语境、句意符合的义项或解释;词类活用亦要和以往学习的各种活用类型相结合,从语言角度分析可以说是一条捷径,举例来说,当一个名词放在动词前,按一般的规律判断,名词应作主语,但如果在这个“名词+动词”的结构前已经有主语或明显省略了主语,那么这个名词就有可能被活用作状语了;通假字要注意它的运用特点,掌握词语发展变化的规律(如“暮”作“傍晚”这个意义解释时,最早是用“莫”字),注意通常被用作通假的一些特殊词语(如“亡”“畔”“曾”“衡”“属”等)。

如此准备,就可做到针对阅读,具体问题具体对待,节约时间,提高效率了。

2.文言虚词要明确类别,着重分析其语法意义,多归类,理解它们在句中的实际作用,由此达到熟能生巧。

一般地,选择型题目中加点虚词的理解不用太细化,只需辨析它们在不同句子中的语法功能即可,如表示承接关系的连词“而”和指代第二人称的代词“而”用法就有明显差异,对填空简答型题目中的虚词,回答时就要稍作全面的诠释,如“小大之狱,虽不能察,必以情”(《曹刿论战》)中的“以”,要作如下解释,即“介词,按照”。

需要指出的是,初中阶段要求熟悉和掌握的常用文言虚词的基本用法,即“之、以、而、其、于、者、乃、夫、且、然、盖、则、焉”,其中,“之、以、而、其、于”这五个文言虚词应重点掌握。

3.文言句式的应试要从整体上准备。

作为特殊句法,文言文的句式多注重句法这个大的概念,所以复习应试应立足于整体把握,像常见的判断句、倒装句和省略句都是就句子的总体而言的,都是文段(章)中某一特殊情况的体现,这些句子往往有较鲜明的特点或标志,是有规律可循的,如判断句常见的标志“……者,……也”“……者……”“……也”“……者也”“乃”等。

倒装句中常有介宾短语后置,省略常含主语、介词等,复习时认清这些现象的本质,把遵循规律和实际分析结合起来,比较特殊的问题就可迎刃而解了。

通常情况下,句式考查会以三种情形出现,即选择题、断句题和翻译题,关于与题型结合的应试对策在各章节中我们已经进行了解说。

4.文言句子的翻译要落实到字词、句式上。

文言句子的翻译实际上是理解文言文意思内容的体现,必须从基本字词入手,直译为主,意译为辅,分别对一个句子中的每一处实词、虚词加以解释,然后连缀成句。

成分缺少的补足,顺序与现代汉语不符的调整,实在难以连缀,句意不通才用意译的方式解决。

总而言之,文言句子翻译以忠实于原句原意(并适当结合文中的语言环境)为操作的准则,只要谨记这一点,在广泛积累的基础上,解答起来就能快捷、准确。

5.文言断句要注意语义系统,把握“文气”,照顾适当的省略成分。

断句实则是理解,即正确对文言句子进行断读是正确理解句子的表现,只有断句正确,才谈得上理解无误。

复习中,认真地培养语感,加强语言(古文)的敏锐性,把一句话当作一个完整的语义系统看待,顺应“文气”,并把省略的成分在脑中补充出来,才能正确认识句子的停顿。

举例来说,“其一犬坐于前”(《狼》)断句正确的应是“其一/犬坐于前”,而不应是“其一犬/坐于前”,因为文中所要刻画的是狼的行为举止,根本就没有出现“犬”的形象。

6.对文意及写法的理解要将局部理解和整体把握结合起来。

一般地,中考考查对文言文内容大意的理解,对写作方法的体会分为两种题型,一为选择题,二为填空简答题。

就前者而言,通常采用排除法;就后者而言,通常采用归纳提炼法。

但总体上都必须紧扣原文,忠实于原文的写作,把文意弄懂,既不能胡乱猜测、妄加推理,亦不能断章取义、以偏概全。

这里简要强调两点,古文强调“文以载道”,文中所述之事、所写之人都蕴涵了作者一定的观点,这必须引以重视;此外,写作手法也常涉及比喻、对比、举例、寓言、言行描写等,这些在应考时要重点复习。

专项训练

1.(2014·上海杨浦模拟)阅读下文,完成题目。

陋室铭

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之有?

(1)本文的作者是 朝 。

(2)用现代汉语解释文中画线的句子。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

译文:

(3)下列对本文的理解不恰当的一项是( )

A.文中的“龙”和“仙”是比喻道德高尚的人。

B.本文从居室环境、交往人物、日常生活三方面来形容陋室之陋。

C.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”反映了室主人对世俗生活的厌弃。

D.文中作者以诸葛、扬雄自比,含蓄地表达了自己甘于淡泊,不为物役的高尚情操。

2.(2014·广东模拟)阅读下面的文段,完成题目。

十年春,齐师伐我。

公将战,曹刿请见。

其乡人曰:

“肉食者谋之,又何间焉?

”刿曰:

“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:

“何以战?

”公曰:

“衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:

“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:

“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

”对曰:

“小信未孚,神弗福也。

”公曰:

“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:

“忠之属也。

可以一战。

战则请从。

”

公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:

“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:

“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:

“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:

“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:

“夫战,勇气也。

一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”

(选自《曹刿论战》)

(1)下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.必以信 欲信大义于天下

B.衣食所安安能辨我是雄雌

C.虽不能察虽我之死,有子存焉

D.又何间焉中间力拉崩倒之声

(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①忠之属也。

可以一战。

译文:

②望其旗靡,故逐之。

译文:

(3)下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.鲁庄公提出与齐军作战的条件之一是“衣食分人”“弗敢专”,但曹刿认为这是小信用,不能凭此去打仗。

B.曹刿的远谋表现在战前问“何以战”,战时能够抓住有利战机击溃齐军,战后能准确分析战争取胜的原因。

C.庄公战前能与曹刿商讨,战时能“与之乘”,战后能“问其故”,可见庄公有虚心好问、从善如流的美德。

D.齐军第一次击鼓,其士气正旺,曹刿按兵不动;齐军第三次击鼓,其士气已经完全消失,曹刿才下令进攻。