中 铁 五局接触网上部施工技术标准概要.docx

《中 铁 五局接触网上部施工技术标准概要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中 铁 五局接触网上部施工技术标准概要.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中铁五局接触网上部施工技术标准概要

一、接触网上绝缘子选用原则:

1.接触网腕臂采用硅橡胶绝缘子,爬距不小于1600mm。

2.腕臂按实际测量的支柱限界(包括关节和分相处)计算腕臂长度。

3.腕臂安装完毕后,平腕臂端部余长保留300mm,定位管端部余长保留300mm,在调整到位后多余部分应截去。

4.腕臂上承力索座与套管双耳的间距为300mm,上下底座间距1800mm。

5540,7340保南5990,7790

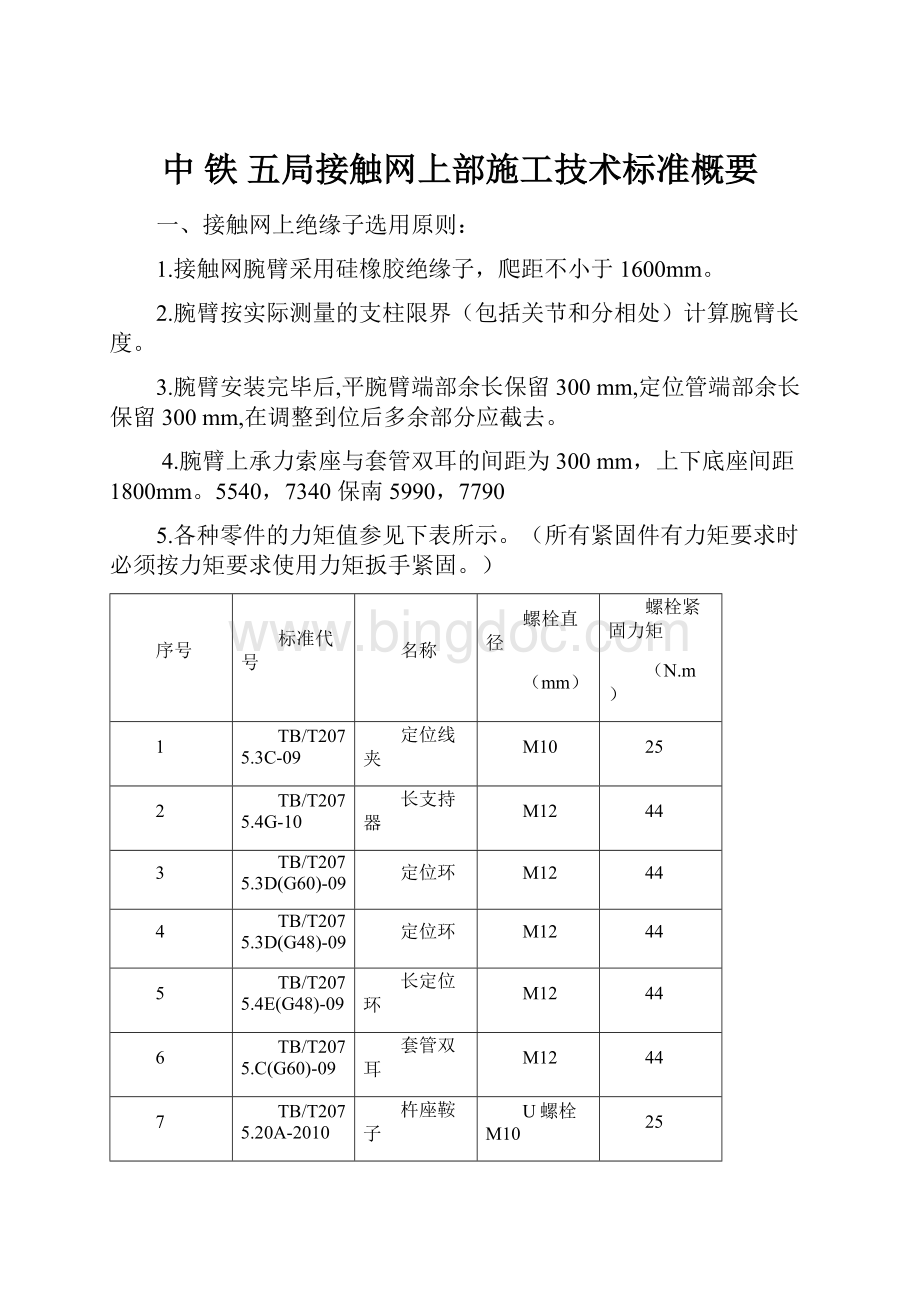

5.各种零件的力矩值参见下表所示。

(所有紧固件有力矩要求时必须按力矩要求使用力矩扳手紧固。

)

序号

标准代号

名称

螺栓直径

(mm)

螺栓紧固力矩

(N.m)

1

TB/T2075.3C-09

定位线夹

M10

25

2

TB/T2075.4G-10

长支持器

M12

44

3

TB/T2075.3D(G60)-09

定位环

M12

44

4

TB/T2075.3D(G48)-09

定位环

M12

44

5

TB/T2075.4E(G48)-09

长定位环

M12

44

6

TB/T2075.C(G60)-09

套管双耳

M12

44

7

TB/T2075.20A-2010

杵座鞍子

U螺栓M10

25

8

TB/T2075.4Ⅰ-10

定位环线夹

M12

44

9

TB/T2075.18A-10

横承力索线夹

U螺栓M12

44

10

TB/T2075.18B-10

双横承力索线夹

U螺栓M12

44

11

TB/T2075.16D-10

钩螺栓

M20

80

12

JL51(HC60)

承锚角钢

M22

98

13

JL51(HX60)

线锚角钢

M22

98

14

TB/T2075.2-09

底座槽钢

M16

59

15

TB/T2075.16C-10

软横跨固定角钢

M16

70

16

可调式整体吊弦

M10

25

17

承力索座

12/16

44/60

6.腕臂安装完毕后应保证腕臂水平,允许抬头0~50mm,不允许低头。

7.京广线接触悬挂为简单直链型悬挂,承力索在接触线的上方,接触线悬挂高度一般为6000mm,个别站区为6450mm,以施工平面图为准。

8.腕臂预配时,各部件应处在同一垂直平面上,定位环的豁口朝向受力的反方向安装;腕臂不得弯曲,水平腕臂棒式绝缘子的外铁帽压板必须使用凸头型,凸头必须嵌入腕臂的防滑孔内。

9.腕臂预配与安装时,各水平穿向螺栓方向应一致,统一穿向来车方向。

底座固定螺栓由主角钢穿向副角钢,垂直方向为由上往下穿。

10.上、下行地段支柱横线路方向在同一断面时,一般不允许两支柱同时采用反定位。

一般情况下,上、下行带电体之间绝缘距离为2米,困难情况下不小于1.6m。

11.硅橡胶棒式绝缘子若有排水孔时,其排水孔朝下安装。

12.各螺栓销、开口销应安装牢固,开口销掰开角度大于60°。

13.腕臂底座孔外安装上下底座依支柱类型选用,绝缘关节、分相处为1600mm外,其余均为1400mm,三腕臂底座中心孔距分别为600mm。

二、支持结构安装

1.腕臂设腕臂支撑,两端用支撑管卡子固定;安装后的支撑管卡子与斜腕臂上定位环间距150mm,距平腕臂绝缘子接口50mm。

腕臂支撑一般情况下按照60°~70°安装,现场可以调节支撑管卡子与棒式绝缘子、定位环的距离来实现,一般情况下调整量不大于100mm,在斜腕臂上安装时,一般位于定位环下方,采用直线正定位时位于定位环上方。

2.定位装置正线采用铝合金限位定位器,侧线采用非限位G2型定位器。

正定位时采用定位支撑,反定位采用斜拉线。

3.正线:

正反定位一般情况下可水平。

反定位管允许向下低头(不大于50:

1000),正定位管允许向上抬头(不大于50:

1000),非支定位管应略低头。

4.侧线:

反定位管允许向下低头(不大于25:

1000),正定位管允许向上抬头(不大于25:

1000),非支宜水平(绝缘转换处和个别情况除外),非支定位管应略低头。

三、软(硬)横跨预制、安装

1.软、硬横跨横承力索、上下固定绳均采用镀铝锌钢绞线。

2.软、硬横跨预制应在承受一定的张力下进行,测量长度应用钢尺,各部件必须用力矩扳手按力矩要求紧固。

3.横向承力索和上、下部固定绳回头长度为500mm,施工误差为0~-50mm,回头绑扎线用Φ1.6软态不锈钢线,长度为3.8~4m,绑扎长度为100mm、从端部向线夹方向量130mm为绑扎起点。

4.各楔型线夹的受力面应正确:

线夹平面穿入本线,凸面穿入回头线。

楔型线夹的楔子应使用正确,严禁混用。

5.双横承力索两回头处应顺直,两线应自然受力,长度应相同,不可相互拧绞,从而造成V型联板偏斜。

V型联板上的双耳楔型线夹统一按凸面朝外安装,大头销应从上向下穿,不得穿反。

6.软、硬横跨上的横承线夹、定位环线夹位置应正确,下部固定绳处的定位环线夹应将缺口朝向受力的反侧。

7.软、硬横跨直吊弦使用可调式不锈钢吊索,斜拉线上端应固定于带耳定位环线夹环内,不允许固定于悬吊滑轮尾部。

8.道岔处双横承力索线夹应位于道岔两股道中间,上部定位绳上两定位环线夹间隔300mm,承力索位于导线上方;其中一支承力索悬吊滑轮改为加长型。

9.软、硬横跨固定角钢(固定底座)安装高度以悬挂股道最高轨面在支柱上水平线标记为起点进行测量,最终确定安装高度,安装高度符合设计要求,施工偏差±20mm。

10.横向承力索至上部固定绳最短直吊弦距离为500mm。

硬横跨时直吊弦与绝缘子间应有不小于300mm的调整间距。

11.软横跨横承,软、硬横跨上、下部固定绳的电分段绝缘子串应在同一垂面内(部分横承应根据要求居中),且上下对齐;位于站台沿上方的绝缘子串,带电裙边应与站台沿对齐,施工误差为+0~-50mm。

12.接触线距下部定位绳距离:

组合定位器(正线限位)时为400~450mm,普通定位器为300mm。

13.软横跨调整完毕后,杵头杆螺纹外露20~80mm,球型垫块球面朝支柱侧安装。

14.定位器应处于受拉状态。

悬吊滑轮长边应与斜拉线方向一致。

15.承力索在悬吊滑轮内时应外包预绞式护线条,以悬吊滑轮为中心左右各1m。

16.软、硬横跨上下固定绳两侧均设有调整螺栓。

17.当同组软、硬横跨现场股道高差过大与设计不符时,请及时将现场情况书面报工程部,调整材料计划。

18.横承力索和上、下固定绳均不得有接头。

四、承力索、接触线架设

(一)、拉线补偿

1.全线统一采用复合坠砣,复合坠砣单重为25kg,允许偏差为±2%。

2.应根据安装曲线表设置a、b值,补偿装置的两补偿滑轮间距a值应符合设计要求,同时应保证承力索与接触线的绝缘子在同一垂面,施工偏差±50mm。

3.补偿的张力应符合设计要求,坠砣串重量应包括坠砣、坠砣杆、坠砣抱箍及补偿绳、楔型线夹,每串坠砣重量误差为额定重量的±2﹪。

4.坠砣应完整,表面光洁、平整,排列整齐,其缺口相互错开180°。

坠砣抱箍安装原则:

坠砣抱箍安装在由下往上数第10个,在安装坠砣限制架时,应调整螺栓活动孔,使坠砣抱箍能在限制导管中灵活移动。

螺栓方向应由主角钢穿向副角钢侧。

5.下锚拉线回头长度为500mm,施工误差为0~-50mm,回头绑扎线采用Φ1.6软态不锈钢线,长度为3.8~4m,绑扎长度为100mm,从端部向线夹方向量130mm为绑扎起点。

拉线回头制作完毕,立即涂油防腐,要求涂抹全面、均匀。

6.UT型耐张线夹、楔形线夹凸面朝向田野侧,楔形线夹螺栓由上向下穿,拉线基础处有U形挂环处的螺栓销由线路侧穿向田野侧。

UT型耐张线夹螺纹必须外露20mm以上但不得超过螺纹长度的一半,以外露50mm为宜。

网锚双UT型线夹螺纹受力后外露应一致。

各开口销应齐全并安装正确。

7.接触网下锚角钢安装注意偏心,承力索下锚角钢偏向线路侧,以避免补偿绳磨杵环杆。

双环杆、杵环杆焊缝朝下安装,水平螺栓穿向田野侧,垂直螺栓由上向下穿。

8.补偿绳末端按拉线回头标准绑扎并对绑扎线(Φ1.6软态不锈钢线)。

有余量时应圈成直径150mm的圆并绞结于补偿绳上,补偿绳穿圆心。

9.下锚角钢安装高度按安装图施工,允许施工误差+50,-0mm。

10.施工前核对零件尺寸和打孔尺寸,应保证补偿滑轮组定滑轮处与转向滑轮间补偿绳水平,避免滑轮偏磨。

11.等径圆杆补偿下锚采用承力索、接触线下锚抱箍错开安装方式。

(二)、承力索、接触线架设

1.承力索、接触线实行锚段长度配盘制,架设前根据锚段长度、中锚长度,随盘说明书、合格证,确认线材型号、长度及质量,并按编制的架线程序架设。

2.承力索、接触线架设前起下锚人员应对锚柱及拉线状态进行检查,确保两拉线受力均匀、保证受力后锚柱中心大于直立。

3.正线及重要线的接触线应位于侧线及次要线的下方。

4.架线作业采用小张力放线,放线车在行驶中,运行速度不得大于5km/h,线盘制动应控制在1.2~2.0KN,每处悬挂点应通过放线滑轮将承力索固定,直线上滑轮一正、一反悬挂,曲线外侧用闭口滑轮,防止承力索弹出侵入邻线。

接触线应用“S”钩及滑轮固定在拉出值附近,每跨内固定接触线高度的“S”钩不得少与3根。

“S”采用¢12钢筋制作,每根“S”钩与导线相挂时必须采用滑轮连接,防止“S”钩损伤接触线造成硬弯。

5.架线过程中应随时观察线材有无损伤、破损等,并及时处理。

6.正线、站线承力索、接触线上均不允许有接头。

五、定位器选用

1.正线定位器为铝合金限位定位器,限位定位器静态安装角度一般控制在8~15度,安装到位后,定位器根部及限位定位器座的根部须在受电弓动态包络线外,安装时还应注意调整定位线夹的螺栓、螺母方向,避免外露部份碰撞受电弓。

2.定位器长度根据拉出值按安装图中相应型号选择,具体施工中需技术下施工表。

3.定位器限位间隙:

应满足受电弓动态抬升量160mm的要求,可通过调整定位器的角度、定位管的坡度等来实现,同时还必须满足受电弓抬升240mm(采用非限位定位器时为320mm)时不与支持装置发生机械碰撞的要求,安装后的定位器的坡度应保证定位线夹处导线面不发生偏磨现象,调整(顶紧)螺栓与定位器的调整间隙参考值为:

15~20mm(定位器线夹处导线底面距定位管底部的垂直高度(参考值):

正定位350~450mm;反定位370~500mm)。

4.定位器组合含定位器本体及定位线夹、定位支座、等电位连接线,等电位连线参考各安装图施工,等电位连线为一根。

5.所有零件、紧固件必须按照规定的力矩进行紧固,配有止动垫片的零件应正确安装。

六、悬挂调整

1.一般情况下,区间采用两跨式防断中心锚结(设计有要求的除外),车站采用防串中心锚结,跨股道延长下锚时在经过的悬挂点增加悬吊滑轮及相应零件进行悬挂。

2.区间承力索中心锚结安装后应保证中锚绳弛度小于该跨承力索弛度;接触线中锚线夹安装应保证中锚处的接触线高度应比相邻吊弦点高15mm。

3.承力索中锚绳安装于腕臂的承力索座内,承力索中锚辅助绳型号与承力索型号一致。

4.接触线中锚所在范围内不安装吊弦,接触线中锚线夹直线段应端正,曲线段应与导线倾斜度一致。

5.悬挂的结构高度为1.4m,吊弦全部采用可调式整体吊弦。

6.中锚施工安装结束后开始承力索倒鞍子,从中锚分别向两侧下锚方向倒鞍子、卡定位。

卡定位时必须对接触线线面进行修正,线面修正应由中锚向两端下锚处顺序进行,并持续修正。

7.吊弦安装应按实际跨距及吊弦分布表中距离分布,吊弦安装位置允许误差±100mm。

9.平均温度时,吊弦顺线路方向应垂直安装,温度变化时,根据温度变化曲线表,确定吊弦在不同温度的偏移。

10.吊弦线夹螺栓穿向统一向田野侧穿。

各类垫片不得缺少,铜线应顺直不得扭劲。

11.接触线吊弦线夹的导流环上行线朝向大里程侧,下行线朝向小里程侧;承力索吊弦线夹导流环上行线朝向小里程,下行朝向大里程侧。

12.应根据中心锚结处的线面情况,从中心锚结处向下锚方向分别确认每个悬挂点的线面后,安装定位器。

13.定位器安装时应保证定位线夹的受力面正确。

14.定位器应垂直线路,温度变化时的偏移同吊弦偏移。

15.安装长支持器、锚支卡子的定位管外露长度为100mm。

16.软定位器的活尾端位于腕臂侧,在软定位器上做死固定,其定位环安装于定位器端部50mm处,定位环缺口朝下。

17.拉出值应按设计图中给定的数值进行调整,直线区段允许偏差±20mm,曲线区段拉出值允许偏差-20mm。

曲线区段应根据外轨超高将拉出值换算为接触线偏移线路中心的距离。

18.接触线高度按设计给定高度进行计算和安装整体吊弦,高度偏差±20mm。

19.接触线降高时应按接触线坡度不大于2‰进行调整。

20.遇有站场内存在股道高差时,应优先保证正线的结构高度及导线高度。

侧线满足导高及定位坡度,若不能满足时增加定位调节立柱。

21.非绝缘关节

(1)承力索抬高支应比水平支高出300mm,施工偏差为±20mm。

并保证非支承力索不磨工作支腕臂。

(2)两接触线在水平面上处于平行位置,两线间距为200mm,施工偏差为±20mm。

(3)转换柱处非工作支接触线应比工作支抬高300mm,施工偏差为±20mm,两线的承力索、接触线分别在同一垂面上。

中心柱处,两接触线等高,且比设计标准导线高度高50mm。

22.绝缘关节

(1)转换柱处承力索非支应比工作支高500mm,施工偏差为±50mm,中心柱处应保证高支承力索对水平支腕臂的任何部位的绝缘距离≥500mm。

(2)两接触线在转换柱处非支应比工作支抬高500mm,施工偏差为±50mm,中心柱处,两接触线等高,且比设计标准导线高度高80mm(电分相处为40mm);

(3)两线平行间距为500mm,各承、导线分别在同一垂面内,施工允许偏差+50mm。

(4)两非支接触线和承力索在转换柱内侧1000mm处(中心柱方向)按图加设绝缘子串将两线进行电气分段,绝缘子上下对齐。

23.线岔安装及调整

(1)道岔的始触区范围内(受电弓中心距相邻一支接触线的距离为600~1050mm的范围)不允许安装任何线夹及金具。

(2)道岔处采用交叉滑动吊弦,交叉吊弦与其它吊弦的安装间距仍按正常吊弦间距取值,即6~10m。

始触区前安装交叉滑动吊弦1组(2根),安装在550~600mm处,两根交叉吊弦的间距一般为2m。

(3)始触区内侧线接触线应抬高20mm,道岔定位柱处抬高30mm。

(4)在线岔的始触区外安装一组电连接(两接触线间距≥500mm处;)。

(5)在平均温度时线岔中心安装于两线交叉点位置的下支接触线上,线岔安装后应能保证接触线在线岔内随温度变化自由移动。

(6)新架接触网(承导线)安装线岔时,线岔中心点应向中心锚结偏移(考虑新线延伸)。

(7)复式交分道岔标准定位两接触线相交于道岔对称中心轴上方,复式交分和交叉渡线的交叉点允许有横纵向偏差,均为20mm,

(8)站线道岔处,线岔在交叉的接触线500mm处两工作支接触线距轨面高度应保持等高,施工偏差±10mm。

(10)线岔在交叉的接触线500mm处有一根接触线为非支时,则非支接触线必须比工作支接触线抬高不小于50mm。

(11)道岔定位柱两接触线拉出值均不宜超过400mm(特殊情况除外),单开道岔标准定位两接触线应相交于道岔导曲线两内轨轨距为630-760mm的横向中间位置处,施工允许偏差为±50mm,非标准定位按设计施工,复式交分道岔标准定位两接触线应相交于道岔对称中心轴上方。

24.导高6000mm区段采用地面高度为8.7米的预应力混凝土支柱,下锚处只有接触线抬高500mm下锚,承力索不抬高。

25.导高6450mm区段采用地面高度为9.2米的预应力混凝土支柱,下锚处只有接触线抬高500mm下锚,承力索不抬高。

26.卡绝缘:

中锚处:

在距既有下锚终端800mm承力索中锚绳处,采用一根LJ70一端通过JBY-50-70异径并沟与承力索中锚绳并联,另一端通过JB-2并沟线夹与下锚跳线并联,无下锚跳线处直接与回流线或架空地线连接,连接时采用JBY-50-70/JB-2并沟线夹。

下锚处:

距既有下锚终端800mm承力索与接触线处,采用一根LJ70铝绞线通过两个JBY-50-70异径并沟将接触网与承力索连通后跳至既有下锚跳线上,连接时采用JB-2并沟线夹,无下锚跳线时直接与回流线或架空地线连接,连接采用JBY-50-70/JB-2并沟线夹。

各并沟线夹连接处两端采用单股本线各绑扎50mm;

七、电连接安装

电连接采用压接式电连接线夹。

1.电连接线夹与线夹接触面均应按要求进行表面氧化膜的打磨,打磨长度不小于连接部位长度的1.2倍,打磨后导线接触面和电连接线夹内涂导线复合脂,导线复合脂应涂均匀。

电连接线应无散股、断股及锈蚀现象。

2.股道电连接:

在站场两端1/3处各设股道电连接一处,股道电连接不得跨越中间站台(按照平面图位置设置,装于距悬挂点5m处),股道电连接应呈弧形,并预留因温度变化而产生的位移,常温状态下安装的股道电连接应在同一垂面(以下行正线竖向电连接线为基准)。

3.道岔、关节电连接:

(1)道岔装于非支方向,安装位置为道岔始触区外2米;关节电连接安装在下锚方向,距转换柱10米处。

(2)电连接线头尾部朝向非支或下锚方向。

(3)隔离开关处、关节、道岔处均安装双电连接

4.电连接安装应保证转角过渡平滑,无死弯。

八、接地装置设置

1.成排钢柱或硬横梁通过架空地线集中接地,独立支柱通过接地极接地,接地极接地电阻值符合设计要求。

2.接地线的使用:

上、下底座地线使用LJ-70铝绞线,两端用导线鼻子连接,同时用一根LJ-70一端通过异径并沟线夹与回流线连接,另一端通过并沟线夹与上、下底座地线连接。

设备、架空线下锚采用双引下线接接地极。

接地线制作应横平竖直,连接牢固。

3.接地极设置:

设备支柱、架空地线下锚支柱、独立支柱、人员行走较多处的支柱、距带电体5m内的桥栏、防护栅网等金属构件。

九、附加线架设

1.接触网的附加线对地及相互间的距离应符合《铁路电力牵引供电施工规范》(TB10208—98)表5.13.14的规定。

2.架空地线

(1)架空地线使用LBGLJ-70线材,架空地线肩架安装应呈水平状态。

肩架高度在无跨越、无交叉、无降低高度时,软横跨部分安装于柱顶下下0.5m处,腕臂支柱(桥钢柱)安装于上底座下0.5m(有回流线时在回流线上方1.0m)。

跨越、柱顶、横梁上方等特殊地段按图施工。

(2)架空地线跨越非电化股道时,架空地线应保证对该股道的高度≥7.5m,跨越电化股道时(最高气温时)应保证对接触网带电部位2.0m的距离。

3.回流线架设

(1)腕臂柱:

回流线角钢肩架安装于腕臂上底座下300mm处;

(2)硬横跨区段:

回流线肩架安装于上部固定绳底座下500mm处,当特殊设计时按安装图施工。

(3)肩架安装应呈水平状态,可有微量抬头,高度施工偏差±50mm。

(4)信号机处回流线应保证对信号机有1.0m的安全距离。

(5)跳线制作:

跳线应顺直。

弹簧圈、弧型、回头应平滑过渡,不得出现死弯及散股。

(6)软横跨处由软横跨跳线至回流线制作为自然弧型,弧型朝外;腕臂处由上下底座跳线制作3圈弹簧圈,采用1.5寸定位管制作,弹簧圈中心距离跳线400mm制作;同杆多腕臂、补偿下锚等有相对位移时在中心位置制作3圈弹簧圈,圈内径Ф60mm;中锚、下锚跳线应垂直回流线。

(7)回流线在针式绝缘子上安装时,采用预绞式配电绑线。

(8)紧线时下锚侧挂张力计,张力达到设计额定张力的110%时方可正式下锚。

九、设备安装技术标准(设备安装图未到)

十、补充说明

此标准为接触网上部施工技术标准,尚有不足及遗漏,不足与遗漏将会在施工到每道工序前陆续制定相应的技术标准及工艺标准。