内力组合及内力调整.doc

《内力组合及内力调整.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内力组合及内力调整.doc(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

攀枝花学院毕业设计7内力组合及内力调整

7内力组合及内力调整

7.1内力组合

各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行增幅。

分别考虑恒荷载和活荷载由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

1)、在恒载和活载作用下,跨间可以近似取跨中的代替,在重力荷载代表值和水平地震作用下,跨内最大弯矩采用解析法计算:

先确定跨内最大弯矩的位置,再计算该位置处的。

当传到梁上的荷载为均布线荷载或可近似等效为均布线荷载时,按公式7-1计算。

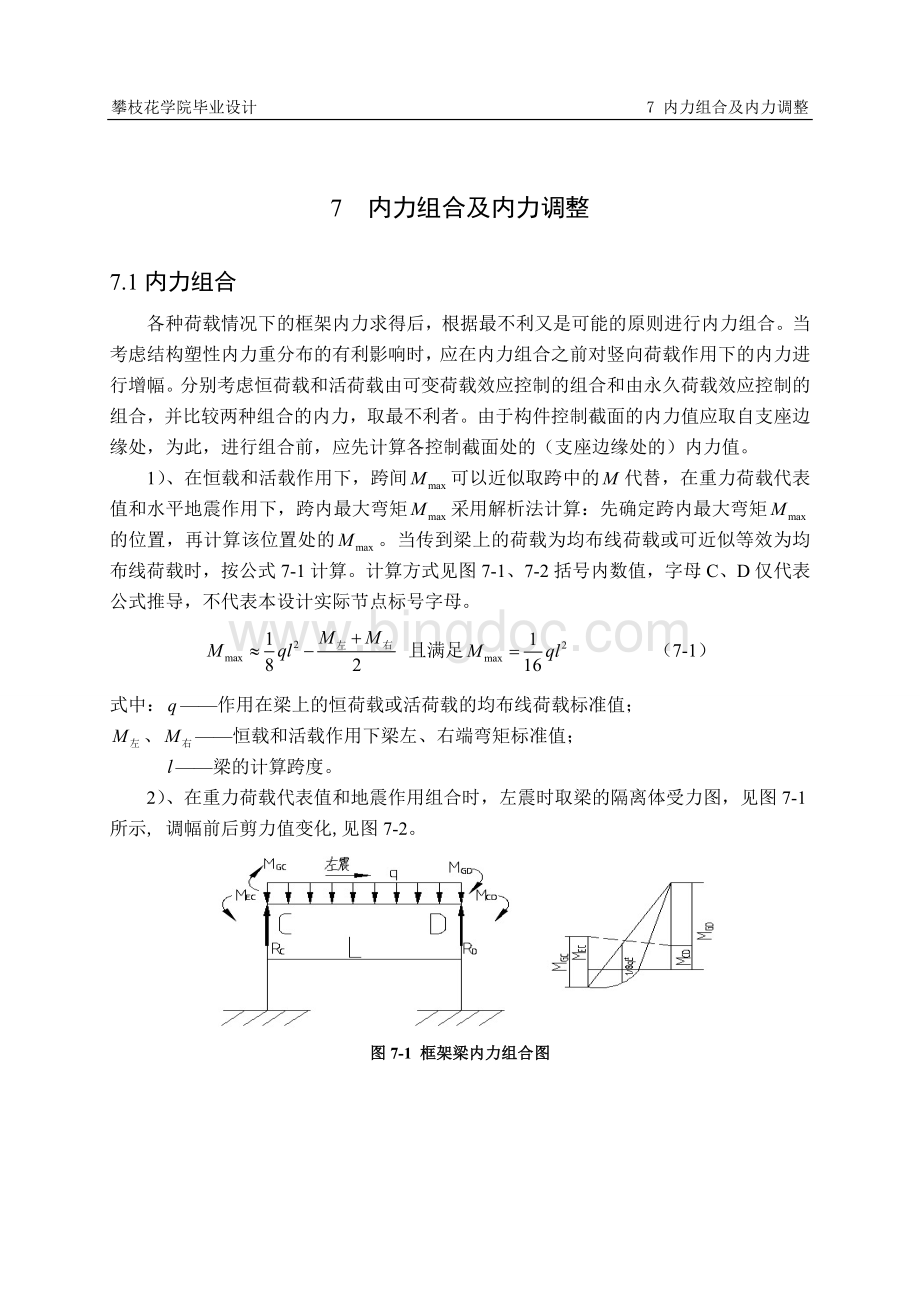

计算方式见图7-1、7-2括号内数值,字母C、D仅代表公式推导,不代表本设计实际节点标号字母。

且满足(7-1)

式中:

——作用在梁上的恒荷载或活荷载的均布线荷载标准值;

、——恒载和活载作用下梁左、右端弯矩标准值;

——梁的计算跨度。

2)、在重力荷载代表值和地震作用组合时,左震时取梁的隔离体受力图,见图7-1所示,调幅前后剪力值变化,见图7-2。

图7-1框架梁内力组合图

图7-2调幅前后剪力值变化

图中:

、——重力荷载作用下梁端的弯矩;

、——水平地震作用下梁端的弯矩

、——竖向荷载与地震荷载共同作用下梁端支座反力。

左端梁支座反力:

;

由,可求得跨间的位置为:

;

将代入任一截面处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为:

弯矩最大点位置距左端的距离为,;;

最大组合弯矩值:

;

当或时,表示最大弯矩发生在支座处,取或,最大弯矩组合设计值的计算式为:

;

右震作用时,上式中的、应该反号。

柱上端控制截面在上层的梁底,柱下端控制截面在下层的梁顶。

按轴线计算简图算得的柱端内力值,宜换算到控制截面处的值。

为了简化计算,也可以采用轴线处内力值,这样算得的钢筋用量比需要的钢筋用量略微多一点。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.5.3条规定:

A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

7.1.1框架梁控制截面的内力组合

1、不考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

①、基本组合:

;;

②、风荷载作用下的不利组合(不考虑活载):

;;

③、风荷载作用下的有利组合(不考虑活载):

;;

④、风荷载作用下的不利组合(考虑活载):

;;

⑤、风荷载作用下的有利组合(考虑活载):

;;

2、考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

;;

;。

3、不考虑地震作用组合下的梁端剪力设计值的组合。

①、基本组合:

;;

②、风荷载作用下的不利组合(不考虑活载):

;;

③、风荷载作用下的有利组合(不考虑活载):

;;

④、风荷载作用下的不利组合(考虑活载):

;;

⑤、风荷载作用下的有利组合(考虑活载):

;;

4、考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

;;

;。

内力未做调整前,横向框架梁的内力组合表,见表7-1~7-6。

攀枝花学院毕业设计7内力组合及内力调整

表7-1内力调整前横向框架梁的内力组合表(6层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-2内力调整前横向框架梁的内力组合表(5层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

攀枝花学院毕业设计7内力组合及内力调整

表7-3内力调整前横向框架梁的内力组合表(4层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-4内力调整前横向框架梁的内力组合表(3层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-5内力调整前横向框架梁的内力组合表(2层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-6内力调整前横向框架梁的内力组合表(1层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

7.1.2框架柱控制截面的内力组合

1、不考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

①、基本组合:

;;

②、风荷载作用下的不利组合(不考虑活载):

;;

③、风荷载作用下的有利组合(不考虑活载):

;;

④、风荷载作用下的不利组合(考虑活载):

;;

⑤、风荷载作用下的有利组合(考虑活载):

;;

2、考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

;;

;。

3、不考虑地震作用组合下的梁端剪力设计值的组合。

①、基本组合:

;;

②、风荷载作用下的不利组合(不考虑活载):

;;

③、风荷载作用下的有利组合(不考虑活载):

;;

④、风荷载作用下的不利组合(考虑活载):

;;

⑤、风荷载作用下的有利组合(考虑活载):

;;

4、考虑地震作用组合下的梁端弯矩设计值的组合。

;;

;。

根据上述公式,梁支座边缘控制截面的弯矩与剪力可由公式7-2求得。

;(7-3)

式中:

,——梁控制截面的剪力和弯矩;

,——内力组合得到的轴线处的剪力和弯矩;

,——作用在梁上的竖向分布恒载与活载。

表7-6内力调整前横向框架A柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.75;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-7内力调整前横向框架B柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.75;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-8内力调整前横向框架C柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.75;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-9内力调整前横向框架D柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.75;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-10内力调整前横向框架A柱剪力组合

表7-11内力调整前横向框架B柱剪力组合

表7-12内力调整前横向框架C柱剪力组合

表7-13内力调整前横向框架D柱剪力组合

攀枝花学院毕业设计7内力组合及内力调整

7.2内力调整

为了保证框架结构具有满足工程的抗震性能,考虑到框架结构“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强结点弱构件”的抗震设计原则,保证梁端的破坏要先于柱端的破坏,弯曲破坏要先于剪切破坏,构件的破坏要先于节点的破坏,因此,应对内力组合的结果中的最大内力组合设计值进行调整。

7.2.1框架梁梁端剪力设计值调整

在结构抗震设计时,按照“强剪弱弯”的设计要求,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.2.5条规定:

抗震等级为一、二、三、四级的框架结构的框架梁端剪力设计值应按照公式7-4进行计算,抗震等级为级的框架结构可直接取考虑地震作用组合的剪力设计值。

(7-4)

式中:

——梁左、右端逆时针或者顺时针方向组合的弯矩设计值;

——考虑地震作用组合的重力荷载代表值作用下,按简支梁计算的梁端截面剪力设计值;

——梁的净跨;

——梁端剪力增大系数,抗震等级为一、二、三级的框架结构分别取1.3、1.2和1.1。

梁左、右端逆时针或者顺时针方向组合的弯矩设计值的按图7-1所示进行推导。

图7-1简支梁受荷简图

;;

;;

根据上述公式可得:

;

再根据微积分知识,可求得:

;。

依据上述推导出来的公式可将梁左、右端组合后的弯矩设计值求出。

地震作用组合的剪力设计值的计算方式:

。

第1~5层AB跨:

;

第6层AB跨:

;

第1~5层BC跨:

;

第6层BC跨:

;

第1~5层CD跨:

;

第6层CD跨:

;

表7-14梁端剪力设计值调整(4~6层)

7.2.1框架柱柱端剪力设计值调整

在结构抗震设计时,按照“强柱弱梁”的设计要求,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.2.3条规定:

抗震设计的框架柱、框支柱端部截面,抗震等级为一、二、三、四级的框架结构按公式7-5进行计算。

(7-5)

式中:

——分别为左、右梁端截面逆时针或者顺时针方向组合的弯矩设计值;

——柱端剪力增大系数,对框架结构,抗震等级为二、三级的框架结构的柱端剪力增大系数分别取1.3和1.2,对于其他结构中的框架部分,抗震等级为一、二级分别取1.3和1.2,抗震等级为三、四级均取1.1;

——柱的净高。

柱端剪力设计值的调整见表7-15和表7-16。

表7-15A-6柱和B-6柱柱端剪力设计值的调整

注:

的单位是,取1.2,的单位是,的单位是。

表7-16C-6柱和D-6柱柱端剪力设计值的调整

注:

的单位是,取1.2,的单位是,的单位是。

7.2.2梁柱节点处柱端弯矩调整

框架结构的变形能力与框架的破坏机制密切相关,一般框架梁的延性远大于柱子。

梁先屈服使整个框架有较大的内力重分布和能量消耗能力,极限层间位移增大,抗震性能较好。

若柱子形成了塑性铰,则会伴随产生较大的层间位移,危及结构承受垂直荷载的能力,并可能使结构成为机动体系。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第6.2.1条规定:

抗震设计时,除顶层、柱轴压比小于0.15者及框支梁柱节点外,框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端弯矩设计值应符合公式7-5要求。

(7-5)

式中:

——节点上、下柱端截面逆时针或者顺时针方向组合的弯矩设计值之和,上、下柱端的弯矩设计值,可按弹性分析的弯矩比例进行分配;

——节点左、右梁端截面逆时针或者顺时针方向组合的弯矩设计值之和,当抗震等级为一级且节点左、右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取为0;

——柱端弯矩增大系数,对框架结构,抗震等级为二、三级的框架结构的柱端弯矩增大系数分别取1.5和1.3,对于其他结构中的框架部分,抗震等级为一、二、三、四级的框架结构分别取1.4、1.2、1.1和1.1。

本设计的抗震等级为三级,且为框架结构,。

底层柱底弯矩乘放大系数1.15,避免柱脚过早屈服,当柱的反弯点高度不在柱的层高范围内时,柱端的弯矩设计值可直接乘以上述柱端弯矩增大系数。

梁柱节点处柱端弯矩计算按图7-2所示进行推导:

图7-2梁柱节点处柱端弯矩示意

;。

地震往返作用,两个方向的弯矩设计值均应满足要求,当柱子考虑顺时针弯矩之和时,梁应考虑逆时针方向弯矩之和,反之亦然。

可以取两组中较大者计算配筋。

由于框架结构的底层柱过早出现塑性屈服,将影响整个结构的变形能力。

同时,随着框架梁塑性铰的出现,由于塑性内力重分布,底层柱的反弯点具有较大地不确定性。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.2.3条规定:

抗震等级为一、二、三、四级的框架结构,框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。

本设计中框架结构的底层柱的增大系数取1.3。

攀枝花学院毕业设计7内力组合及内力调整

表7-17柱端剪力设计值调整(4~6层)

表7-17柱端剪力设计值调整(1~3层)

表7-18内力调整后横向框架A柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.80;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-19内力调整后横向框架B柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.80;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-20内力调整后横向框架C柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.80;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-21内力调整后横向框架D柱弯矩和轴力组合

注:

1、表中M以左侧受拉为正,N以压为正;2、承载力抗震调整系数=0.80;3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,轴力单位为kN。

表7-21内力调整后横向框架A柱剪力组合

表7-22内力调整后横向框架B柱剪力组合

表7-23内力调整后横向框架C柱剪力组合

表7-24内力调整后横向框架D柱剪力组合

表7-25内力调整后横向框架梁的内力组合(6层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-26内力调整后横向框架梁的内力组合(5层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-27内力调整后横向框架梁的内力组合(4层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-28内力调整后横向框架梁的内力组合(3层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-29内力调整后横向框架梁的内力组合(2层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。

表7-30内力调整后横向框架梁的内力组合(1层)

注:

1、表中M以下部受拉为正,V以顺时针为正;

2、承载力抗震调整系数弯矩取0.75,对剪力取0.85;

3、重力载=恒载+0.5活载;4、弯矩单位为kN.m,剪力单位为kN。