原创历史材料选择题.docx

《原创历史材料选择题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《原创历史材料选择题.docx(37页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

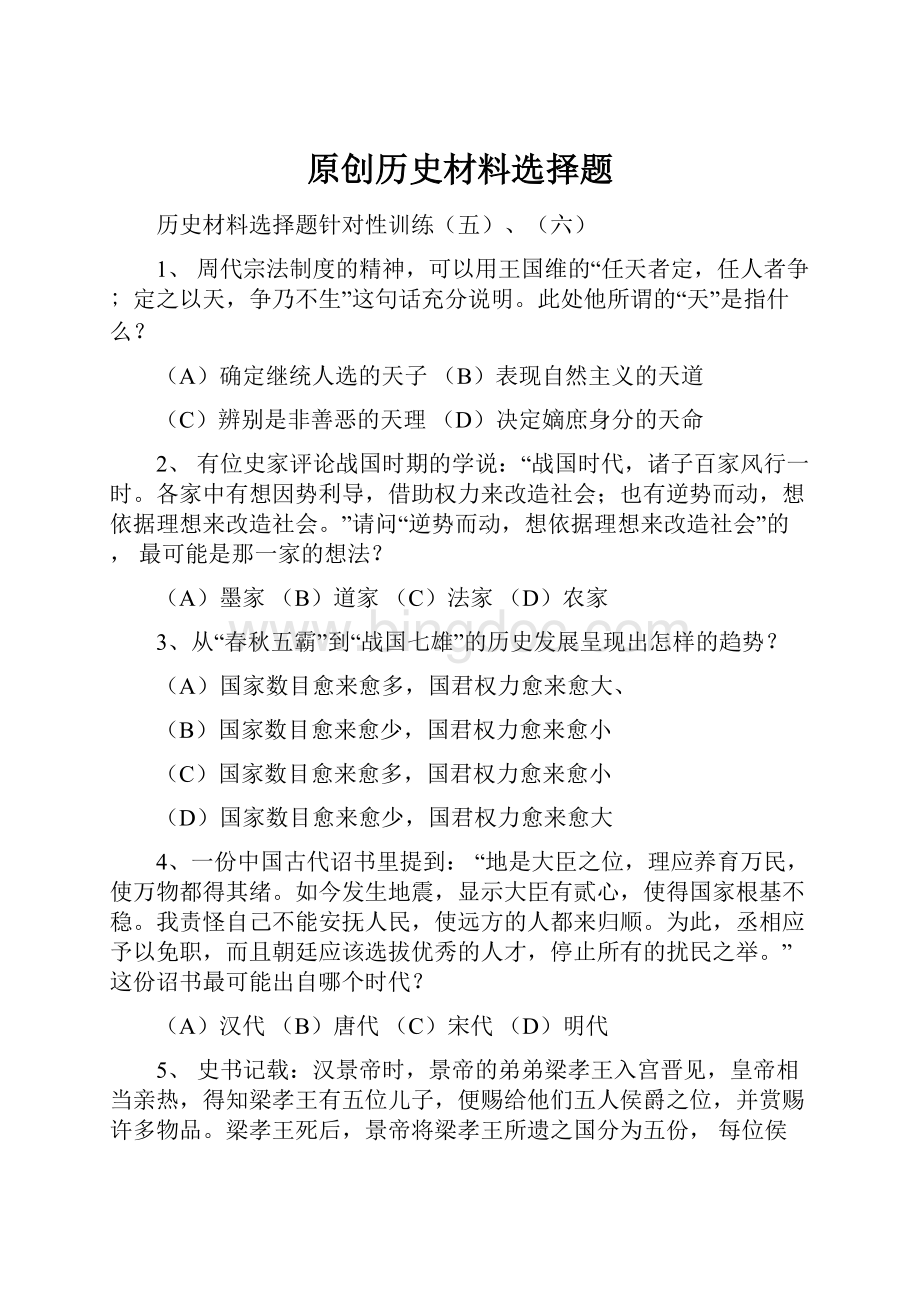

原创历史材料选择题

历史材料选择题针对性训练(五)、(六)

1、周代宗法制度的精神,可以用王国维的“任天者定,任人者争﹔定之以天,争乃不生”这句话充分说明。

此处他所谓的“天”是指什么?

(A)确定继统人选的天子(B)表现自然主义的天道

(C)辨别是非善恶的天理(D)决定嫡庶身分的天命

2、有位史家评论战国时期的学说:

“战国时代,诸子百家风行一时。

各家中有想因势利导,借助权力来改造社会;也有逆势而动,想依据理想来改造社会。

”请问“逆势而动,想依据理想来改造社会”的,最可能是那一家的想法?

(A)墨家(B)道家(C)法家(D)农家

3、从“春秋五霸”到“战国七雄”的历史发展呈现出怎样的趋势?

(A)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈大、

(B)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈小

(C)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈小

(D)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈大

4、一份中国古代诏书里提到:

“地是大臣之位,理应养育万民,使万物都得其绪。

如今发生地震,显示大臣有贰心,使得国家根基不稳。

我责怪自己不能安抚人民,使远方的人都来归顺。

为此,丞相应予以免职,而且朝廷应该选拔优秀的人才,停止所有的扰民之举。

”这份诏书最可能出自哪个时代?

(A)汉代(B)唐代(C)宋代(D)明代

5、史书记载:

汉景帝时,景帝的弟弟梁孝王入宫晋见,皇帝相当亲热,得知梁孝王有五位儿子,便赐给他们五人侯爵之位,并赏赐许多物品。

梁孝王死后,景帝将梁孝王所遗之国分为五份,每位侯爵一份,又把他们的爵位通通提升为王。

读到这段故事,最恰当的解释是:

(A)皇帝友爱兄弟,也疼爱子侄,所以要提升他们爵位

(B)皇帝担心外患,所以要加强位在边境的梁国屏障功能

(C)皇帝担心梁国成为帝国心腹之患,所以实施“众建”

(D)皇帝推行开发边疆政策,所以要边境国梁国多发展

6、几位同学在一起讨论豆腐的起源,意见纷云。

那一种说法比较可信?

(A)明代李时珍认为豆腐始于西汉。

虽然他没有提出证据,但他是一位科学家,又生于古代,所以他的说法应该可信

(B)如果要讲古代,宋代朱熹已说“世传豆腐本为淮南王术”,就可以说明豆腐起源于西汉,朱熹是理学家,说法更可信

(C)他们都没有提出豆腐起源的证明,不足为信。

宋代陶谷写的《清异录》首次提到豆腐的做法,说明到宋代才发明豆腐

(D)不要忘记文献资料外还有考古证据。

河南密县出土的东汉墓葬中有“豆腐作坊石刻”图,说明豆腐最晚在东汉已出现

7、 多民族的国家,如果无法维持境内各民族的和谐融合,则民族间的对立冲突,势将导致内乱的发生,甚至造成人民的流离死亡与国家的灭亡惨祸。

下列那一事件的发生、结果与影响,最能作为上述观点的明证?

(A)五胡之乱一永嘉之祸一西晋亡(B)安史之乱一藩镇之祸一唐朝亡

(C)澶渊之盟一靖康之难一北宋亡(D)党社纷争一流寇之祸一明朝亡

8、19世纪上半叶,法国农村盛行一种“家庭加工系统”,即工厂本身或通过承包商把产品原料分给一些家庭加工,然后收回成品。

这一现象说明在当时的法国

A.工业基于经济的多元结构B.工业革命尚未开始

C.工业化带动农业经济转型D.农村的劳动力过剩

9、 “死去原知万事空,但悲不见九州同,王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁”。

此诗为陆游感时忧国之作,由当时的历史背景推论,陆游希望儿孙在家祭中告诉他什么事?

(A)晋室北伐中原,还都洛阳(B)南宋灭金,再造统一

(C)明朝驱除鞑虏,复汉官威仪(D)南明扫荡鞑子,收复旧山河

10、文天祥,进士出身,官至右丞相,抗元被俘,宁死不屈,以正气歌明志。

他这种气节,反映当时社会的何种思想?

(A)玄学(B)佛学(C)理学(D)史学

11、清末民初的中国知识分子,对于西方文化的挑战,各有不同的回应,请问下列那种立场与孙中山的理念相符?

(A)以中学为体,西学为用

(B)外国之长,率皆源自中国

(C)彻底扬弃中国的陋习,全盘西化

(D)先探究中西文化的得失,理解后再作取舍

12、右表是清康熙时期的一个财政统计。

请问这个表应当如何理解?

(A)当时处于内忧外患,军费不断增加(B)当时对外贸易兴盛,贸易总额增加

(C)当时国家安定繁荣,库存盈余增加(D)当时由于外贸发达,关税收入增加

13、有一段资料记载:

道光十年以后,因为闽、浙地区连年丰收,一年之中,好几个月没有厦门商船到台湾收购稻米,“台人苦谷有余而乏日用”。

有关此一资料的解释何者较为适当?

(A)台湾需从大陆进口日用品,大陆日用品价格上涨,台人无力负担

(B)台湾与大陆的经济分工关系,台湾出售粮食,从大陆购入日用品

(C)大陆引进新作物,粮食已可自给,此后不再需要由台湾进口粮食

(D)台湾已无余粮可供输出,以致引起岛内物价上涨,人民生活穷困

14、至唐为止,法律规定嫡子才拥有财产继承权。

至宋代,庶子也可参与财产分配。

到了明清时期,非婚生子也拥有程度不一的财产继承权。

从家庭内部权力关系来说,上述变化反映出何种趋势?

(A)传统家庭观念逐渐解体(B)家庭成员关系趋于平等

(C)嫡妻的地位日渐上升(D)家父长权力益趋巩固

15、战国初期,传统社会组织解体。

魏国李悝(或李克)首倡“尽地力之教”,实施平抑米价的平籴法,以免谷贱伤农;同时制定《法经》六篇,以为“王者之政,莫急于盗贼。

”故以盗法为《法经》首篇。

关于上述记载,下列各项解释正确的是:

(A)盗贼现象的普遍出现,反映出战国时期国家权力的衰弱

(B)农民失去氏族保护,当生产失调、生计无着,成为盗贼

(C)李悝努力地维护封建秩序,因而夸大盗贼问题的严重性

(D)李悝尽地力之教,强迫农民生产,引起农民反对而为盗贼

16、有言:

“举秀才不知书,察孝廉父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。

“对于这句话,我们应该有何理解?

(A)东汉察举制度的流弊,推举出来的文人及武将多不适任

(B)唐代科举制度的弊端,考上秀才的寒门子弟才识多平庸

(C)宋代科举取士的结果,导致重文轻武,武将怯于外侮

(D)明代八股取士的遗毒,造成文人品行不端,武人不能打

17、清康熙晚年,吏治逐渐废弛,国库亏空严重;雍正继位十余年,励精图治,矫正种种弊端。

乾隆即位后,征讨四方,游幸江南,所费甚多,而国力仍然充裕,雍正朝努力的成果在此显现。

这里所说的「雍正朝努力的成果」,最主要指的是什么?

(A)严惩贪污,整饬吏治,建立官场秩序

(B)奖励农业,发展工商,建立生产秩序

(C)清查钱粮,耗羡归公,建立财政秩序

(D)削平三藩,用兵西北,建立国防秩序。

18、右边这幅古意盎然的书法艺术,内容以词的形式,描述作者的心情。

下面哪种说法较为正确?

(A)这是甲骨文,但商代以后不用,这应当是商代的作品

(B)这是汉代的隶书,商代也没有纸张,这应当是汉代的作品

(C)这是汉代的隶书,但汉代没有发展出词的文学形式,这应当是宋代的文学作品

(D)这是甲骨文,但宋代对甲骨文并没有认识,这应当是民国初年的作品

19、 某先贤曾说﹕“女学不兴,种族不强﹔女权不振,国势必弱”。

又说﹕“欲兴女学,振女权,又必自放足始”,因而创立“天足会”,提倡放足运动。

此种开风气之先的女权运动,最早是发生在什么时期?

(A)维新变法(B)辛亥革命

(C)五四运动(D)北伐时期

20、“袁世凯暗杀元勋,弁髦(轻忽漠视之意)约法,擅借巨款、、、、、、近复盛暑兴师,蹂躏赣省,以兵威劫天下,视吾民若寇摊,实属有负国民之委托。

我国民宜亟起自卫,与天下共击之”。

上述文字的内容,是在呼吁国民从事那一项行动?

(A)反对洪宪帝制(B)二次革命

(C)护法战争(D)讨伐复辟

21、自鸦片战争以后,中国知识分子多主张“师夷长技”,而不同时代的知识分子认识的西方“长技”却有不同。

依时间先后顺序排列应为

(A)器物→政治制度→西方思潮

(B)器物→西方思潮→政治制度

(C)宗教信仰→政治制度→西方思潮

(D)政治制度→宗教信仰→器物

22、孙中山曾说:

“欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党日炽,社会革命其将不远。

”请问从这段话中,孙中山所关切的是:

(A)民族问题(B)民权问题

(C)民生问题(D)民本问题

23、19世纪后半,西方国家挟其船坚炮利,强迫中国开放口岸与市场,将其工业产品销售至中国。

但至20世纪前半叶,西方棉布始终未能完全取代中国本身生产的土布,其原因是?

(A)中国土布为家庭手工精制,质量好,具有竞争力

(B)中国政府采取关税保护的手段,排斥西方的棉布

(C)中国人提倡爱用国货,中国土布得以维持竞争力

(D)中国新式纺织厂效率高,西方的棉布不具竞争力

24、下列是民初二次革命与反洪宪帝制战争的比较表,其中那一栏完全正确?

比较项目

(A)发动地点

(B)策动者

(C)列强态度

(D)影响

二次革命

武昌

黄兴

助袁

袁世凯独裁

反洪宪帝制

云南

唐继尧等

放弃支持袁

北洋军阀政权瓦解

25、帝国主义国家在殖民地从事建设时,往往优先考虑母国利益,而非照顾殖民地。

根据这种观点,英国殖民印度时最先开始的可能是哪一项建设?

(A)交通设施(B)水利设施(C)教育制度(D)议会制度

26、 美国总统林肯因解放黑奴而名垂青史,中国历史上何人的行政措施也有类似的作为?

(A)刘邦(B)康熙帝(C)李世民(D)朱元璋

27、右图显示1945年某地的人口组成比例,请问这种人口结构最可能发生在下列哪个地区?

(A)拉丁美洲(B)南非

(C)巴尔干半岛(D)印度半岛

28、德国学者乌尔里希•贝克描述了一种现象:

在经济全球化的时代,任何大的民族企业,不论是“美国的”、“德国的”还是“法国的”大企业,都难以生存,这表明经济全球化时代

A.世界经济发展趋于合理平衡

B.推动世界经济发展的主要力量出现变化

C.跨国大企业的民族属性消失

D.发达国家的资本开始扩张到全球范围

29、下表为1970-1979年美国各产业就业人数占全国人口总数的比例变化情况发生这种变化的最主要的原因是

(A)、侵略越南战争失败的影响

(B)、美国对外政策的调整

(C)、第三次科技革命的影响

(D)、70年代资本主义经济危机的打击

30、史家描述第二次世界大战中各国领袖的性格:

丘吉尔“有想象力但不稳定”,罗斯福“天真而喜欢喊口号”,他们并不比“往往情绪失常而暴怒”的希特勒更明智。

对于这种说法,以下理解何者较为适当?

(A)这位史家的说法是对历史事实的客观陈述,可以采信

(B)这个说法只是这位史家的片面的主观意见,不足采信

(C)这是史家从特定角度评论历史人物的结果,可以作为参考

(D)可见当时各国领导人都不明智,因而掀起第二次世界大战

31、学校举办一次文艺活动,邀请一些专家学者来校演讲。

讲题包括了:

“歌德(JohannWolfgangvonGoethe)的诗歌创作”、“拜伦(LordByron)与希腊独立运动”、“雨果(VictorHugo)的小说艺术”等。

配合这项活动,学校还安排一个音乐会,由钢琴家表演一场“萧邦(FredericChopin)之夜”。

这次文化活动的主题,应如何制定最适当?

(A)启蒙运动的学术(B)巴洛克的文化风格

(C)浪漫主义的文艺 (D)后现代主义的艺术

32、几位同学翻阅一本德国出版的书时,看到下边这一张地图,由于不懂外文,有不同的猜测,请问哪一位同学的说法最为合理?

(A)是16世纪的航海图,阴影部分表示基督教的传教地区

(B)是17世纪华人移民海外图,阴影部分表示华人聚居地

(C)是18世纪奴隶来源图,阴影部分表示奴隶被掠捕之处

(D)是19世纪法国海外殖民图,阴影部分表示法国殖民地

33、近代工业革命的主要动力之一是技术的创新。

在十八世纪的工业革命中,英国工业的技术创新如何产生?

(A)科学革命发明新理论,工业家将这些理论直接应用于生产,带来技术的创新

(B)时值启蒙运动,哲士热衷于传播科学知识,厂商将这些知识转变成生产技术

(C)此时的技术创新大都是技术工人为因应现实需要,改良原有机械装置的结果

(D)在殖民地战争中,英国击败法国,控制了印度,从印度引进先进的纺织技术

34-36题为组题:

材料一:

学者指出:

自1530年起,白银开始流入中国。

估计16世纪后期至17世纪前期,流入中国的白银多达23万吨。

自17世纪中期起,因为中国本身与国外的各种因素,白银流入速度减缓。

但自1684年起,海外贸易重新展开,白银再度流入中国。

1810年中英贸易,中国仍净流入约37万公斤白银,但至1820年,已逆转为大量流出。

材料二:

右图是1700~1800年中英贸易白银流入中国数量统计图

34、材料一“自17世纪中期起,因为中国本身与国外的各种因素,白银流入中国的速度减缓。

”根据你的历史知识,所谓“中国本身因素”最可能是指以下哪一项?

(A)货币政策改变,改以铜钱为主要货币,造成白银需求量大减

(B)社会持续动乱,生产失调,商业萎缩,造成白银需求的降低

(C)倭寇为祸南北沿海,迫使中国停止对外贸易,白银需求大减

(D)政府为因应战事,提高税赋,使得银价下降,白银流入减少

35、材料一“自1684年起,海外贸易重新展开。

”根据你的历史知识,可能与哪一个事件后的发展最直接相关?

(A)西班牙殖民菲律宾,扩大对华贸易(B)康熙平定台湾,开放对外贸易

(C)葡萄牙人殖民澳门,开拓东亚贸易(D)英国殖民印度,积极拓展贸易

36、学者指出:

18世纪的中国出现几次较显着的物价上涨现象。

根据材料二,这几次物价上涨最可能发生在哪些时段?

(A)①到②、③到④(B)②到③、⑤到⑥

(C)③到④、④到⑤(D)①到②、④到⑤

37—39题为组题:

发展

稠密

发展

稀少

停滞

稠密

停滞

稀少

新人比例

+

+

-

-

中第比例

+

-

+

-

材料一:

以14世纪以后中举考生为对象,调查他们前三代祖先的家世背景所作的统计。

年代

前三代无功名

前三代仅有秀才

其它

合计单位:

%

1371-1496

58、2

----

41、8

100、0

1505-1580

46、9

0、9

52、2

100、0

1586-1610

28、5

16、0

55、5

100、0

1652-1661

29、2

13、6

57、2

100、0

1673-1703

15、8

16、4

67、8

100、0

1822-1904

15、5

20、0

64、5

100、0

(注:

“功名”指科举的成就)

年代

官员数

科举(%)

荫选(%)

捐纳(%)

其它(%)

1764

2071

72、5

1、1

22、4

4、0

1840

1949

65、7

1、0

29、3

4、0

1871

1790

43、8

0、8

51、2

4、2

1895

1975

47、9

1、2

49、4

1、5

材料二:

以“经济发展中或停滞”、“人口稠密者稀疏”两项指针,分析中举考生的社会流动与地区经济之间的关联。

(注:

“新人”指前三代祖先没有任何科举成就的中第者;“中第比例”指各地“中第人数”占“中第总人数”的比例;“+”表示比例高,“-”表示比例低)

材料三:

是学者对18、19世纪官员的选拔渠道所作的统计。

37、根据材料一、材料二,以下叙述不正确的是?

(A)由于平民都能参加科举考试,体现了科举考试的公平性

(B)明清时期素无功名背景的平民子弟,越来越难获得科举考试的成功

(C)参加科举考试的成功与否,与考生所属地区的经济情况无关

(D)经济发展中的地区比起经济停滞地区,考生通过科举考试,改变社会身分的机会较高

38、根据材料三,以下叙述不正确的是?

(A)、18、19世纪,政府官员选拔的各种渠道,科举考试的重要性有降低的趋势

(B)、“科举入仕”与“捐纳得官”两者比例变动的关键在19世纪后半叶,这个现象可能与太平天国运动之后清廷的财政需求有关

(C)19世纪下半叶以后,科举考试仍然是政府官员来源里人数最多的一个渠道。

(D)从18至19世纪,商人及其子弟越来越有机会成为政府官员

39、有名的“红顶商人胡雪岩”所以冠上“红顶”一词,系因清制高级官员之帽饰以红宝石或珊瑚为材料。

若要了解他的得官经过,应与上列哪一项材料有关?

(A)材料一(B)材料二(C)材料三

40、至唐为止,法律规定嫡子纔拥有财产继承权。

至宋代,庶子也可参与财产分配。

到了明清时期,非婚生子也拥有程度不一的财产继承权。

从家庭内部权力关系来说,上述变化反映出何种趋势?

(A)传统家庭观念逐渐解体(B)家庭成员关系趋于平等

(C)嫡妻的地位日渐上升(D)家父长权力益趋巩固

41、清康熙时期,许多西方传教士在中国传教,原本并未受到限制,皇帝也任命教士在钦天监工作,并翻译西方书籍。

自康熙四十六年(1707)以后,却将教廷派来的专使逐出国境,并禁止基督教在中国传布。

导致此一改变的可能原因是﹕

春秋中文社区(A)教宗禁止中国信徒敬天祭祖,又主张教权高于皇权,使皇帝不满

(B)为避免西方文化大举入侵,所以中国学习日本,也实施锁国政策

(C)当时许多民间叛乱组织与基督教士勾结,皇帝才禁止基督教活动

(D)三藩之乱平定后,皇帝开始重视满洲文化,希望建立满洲的信仰

42、史家描述第二次世界大战中各国领袖的性格:

丘吉尔「有想象力但不稳定」,罗斯福「天真而喜欢喊口号」,他们并不比「往往情绪失常而暴怒」的希特勒更明智。

对于这种说法,以下理解何者较为适当?

(A)这位史家的说法是对历史事实的客观陈述,可以采信

(B)这个说法只是这位史家的片面的主观意见,不足采信

(C)这是史家从特定角度评论历史人物的结果,可以作为参考

(D)可见当时各国领导人都不明智,因而掀起第二次世界大战

43、图1到图2的变化,反映我国古代农业生产中

A.铁力牛耕的出现

图1

图2

B.耕犁技术的成熟

C.精耕细作的开始

D.单位亩产量提高

44、《史记》载:

汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。

天下之学士靡然乡风矣”。

该材料主要表明

A.汉武帝广泛吸纳人才 B.平民将相大量涌现

C.儒学在民间开始兴起 D.儒学地位显著提高

45、右图为首届世界博览会展馆。

这届世博会反映了

①第一次工业革命的成果

②西方列强对世界的掠夺

③英国的兴盛与强大

④世界市场基本形成

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

46、《大公报》载文说:

“几千年来,中国人所怀抱的观念是‘天下',是‘家族',近代西方的民族意识和国家观念,始终没有打入我们老百姓的骨髓里……(今天)我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中国民族的整体性和不可分性。

这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕”。

该文发表的历史背景是

A.甲午战争爆发 B.中华民国建立

C.抗日战争爆发 D.中华人民共和国成立

47、诗人左思在其《咏史》中沉郁悲歌:

“世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

”造成这一社会状况的制度原因是

A.征辟制B.察举制C.九品中正制D.科举制

48、近代史上,顽固派“其貌则孔也,其心则夷也”的指责主要针对下列哪位人物的思想主张?

A.魏源B.李鸿章C.康有为D.孙中山

49、“所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件。

”这反映陈独秀提倡新文化运动的根本出发点是

A.传播西方进化论与人性思想B.打击袁世凯尊孔复古行径

C.抨击立宪道路号召暴力革命D.批判封建思想唤醒民众觉悟

50、美国历史学家杰里·本特利指出:

当1945年同盟国击败轴心国,摧毁德意志帝国和日本帝国时,随着另一场战争的开始,世界不得不重建。

“重建世界”的主要原因是

A.战后欧洲力图重建其中心地位

B.亚非拉民族解放斗争掀起高潮

C.战后新的经济体系形成刺激了贸易竞争

D.美苏在国家利益和社会制度上的矛盾加剧

历史材料选择题针对性训练(五)、(六)

1、周代宗法制度的精神,可以用王国维的“任天者定,任人者争﹔定之以天,争乃不生”这句话充分说明。

此处他所谓的“天”是指什么?

(A)确定继统人选的天子(B)表现自然主义的天道

(C)辨别是非善恶的天理(D)决定嫡庶身分的天命

[分析]:

本题考查考生对中国早期政治制度特点的了解。

周代宗法制度的核心是嫡长子继承制,它对维护奴隶主阶级统治的长治久安有重要意义。

正确答案:

D

2、有位史家评论战国时期的学说:

“战国时代,诸子百家风行一时。

各家中有想因势利导,借助权力来改造社会;也有逆势而动,想依据理想来改造社会。

”请问“逆势而动,想依据理想来改造社会”的,最可能是那一家的想法?

(A)墨家(B)道家(C)法家(D)农家

[分析]:

本题考查考生对战国时期诸子百家思想特点的理解。

道家思想“消极无为”,不符合“改造社会”的主题;儒家思想规劝统治者施行“仁政”以缓和社会矛盾,亦属较为现实的思想;法家主张“中央集权、法治、变革”,体现了“借助权利改造社会的”特点;而墨家主张“兼爱、非攻、尚贤”这在战国纷争时代,确属“逆势而动,想依据理想来改造社会。

”

正确答案:

A

3、从“春秋五霸”到“战国七雄”的历史发展呈现出怎样的趋势?

(A)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈大、

(B)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈小

(C)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈小

(D)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈大

[分析]:

春秋战国时期,历史发展的趋势是奴隶制瓦解、封建制确立,期间由于兼并争霸战争不断和各国实行变法,使国家从分裂走向局部统一、中央集权得到加强。

正确答案:

D

4、一份中国古代诏书里提到:

“地是大臣之位,理应养育万民,使万物都得其绪。

如今发生地震,显示大臣有贰心,使得国家根基不稳。

我责怪自己不能安抚人民,使远方的人都来归顺。

为此,丞相应予以免职,而且朝廷应该选拔优秀的人才,停止所有的扰民之举。

”这份诏书最可能出自哪个时代?

(A)汉代(B)唐代(C)宋代(D)明代

[分析]:

本题考查考生对时代特点的分析能力,“天人感应说”对汉代的政治社会发展影响深远,属于重要基础知识,从题干所显示之以灾异策免丞相的信息,应可分析出此为汉代的时代特点。

正确答案:

A

5、史书记载:

汉景帝时,景帝的弟弟梁孝王入宫晋见,皇帝相当亲热,得知梁孝王有五位儿子,便赐给他们五人侯爵之位,并赏赐许多物品。

梁孝王死后,景帝将梁孝王所遗之国分为五份,每位侯爵一份,又把他们的爵位通通提升为王。

读到这段故事,最恰当的解释是:

(A)皇帝友爱兄弟,也疼爱子侄,所以要提升他们爵位

(B)皇帝担心外患,所以要加强位在边境的梁国屏障功能

(C)皇帝担心梁国成为帝国心腹之患,所以实施“众建”

(D)皇帝推行开发边疆政策,所以要边境国梁国多发展

[分析]:

本题要联系西汉初王国问题的产生和解决,透过表象看实质。

正确答案:

C

6、几位同学在一起讨论豆腐的起源,意见纷