屯兰矿矿井基本情况Word格式文档下载.docx

《屯兰矿矿井基本情况Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《屯兰矿矿井基本情况Word格式文档下载.docx(48页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

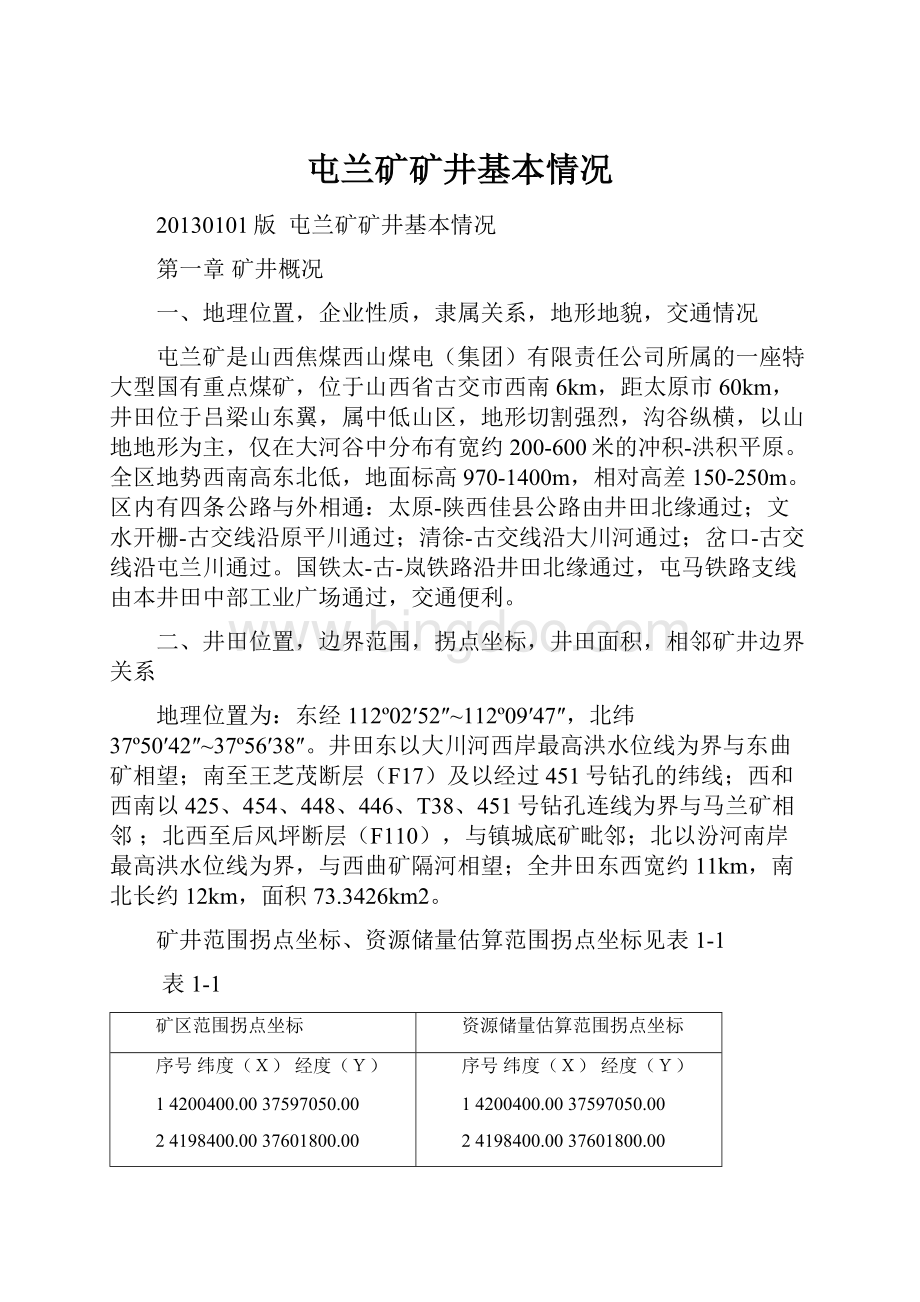

154196950.00,37592180.00

164199100.0037593440.00

174199100.0037596080.00

三、井田地质情况,地层,含煤地层,构造

本区仅出露有山西组顶部及以上地层,据钻孔揭露,其地层由老至新依次有:

奥陶系中统马家沟组(O2),石炭系中统本溪组(C2b),石炭系上统太原组(C3t),二叠系下统山西组(P1s),二叠系下统下石盒子组(P1x),二叠系上统上石盒子组(P2s),二叠系上统石千峰组(P2sh),第三系上新统保德阶(N2b),第四系中更新统、上更新统及全新统。

井田内含煤地层主要为上石炭统太原组(C3t)和下二叠统山西组(P1s)。

太原组(C3t):

K1砂岩底至K3砂岩底,连续沉积于本溪组之上为海陆交互相。

岩性以灰~灰黑色的泥质岩及砂岩为主,含灰岩和煤层。

本组含6-11号煤层,全区可采煤层为8号、9号两层煤。

本组厚度89.90m~131.20m,平均122.43m。

山西组(P1s):

K3砂岩底至K4砂岩底,连续沉积于太原组之上,为三角洲—滨海平原环境沉积,由灰~灰黑色砂岩及泥质岩组成,含01-03、1-4、4下号煤层,共8层煤。

基底砂岩K3(又名北岔沟砂岩)为典型的河床相沉积,岩性变化很大,发育时厚度可达15m~20m,为灰色含砾粗砂岩或砾岩,有时则变为很薄的细粒砂岩,或完全尖灭。

平均厚度5.25m。

大致是东部及东南较发育,北部不发育,山西组全组的厚度常依其厚薄而增减。

本组厚度29.40m~53.89m,平均44.90m。

屯兰井田位于西山煤田西北部,地层走向北西30°

~60°

,倾向南西,倾角2°

~15°

,基本呈一伴有宽缓波状褶皱的单斜构造。

断层多分布在井田北西部和中部,呈地垒、地堑赋存。

较大褶曲少见,但次一级小型波状褶曲发育,断层较多,且成组出现。

(1)褶皱构造

本区大的褶曲不甚发育,比较明显的有井田西部边缘的鲜则背斜、元家山向斜以及东南部的东大岭向斜。

而在井下生产中实际揭露次一级小型背—向斜相当发育。

(2)断裂构造

井田内断层发育,均属高角度正断层。

根据《屯兰勘探区精查地质报告》,发现落差5米以上断层66条,其中落差30米以上7条,100米以上4条,断层走向以北东35°

~65°

者居多,占三分之二。

这些断层均有明显的成组出现特点,区内分布有两组,每组有4~6条落差10米以上断层,常常伴生许多成束的小断层,走向北东,大多带有压扭性质。

(3)陷落柱

区内陷落柱比较发育,屯兰井田从建井至2009年底,井下共揭露陷落柱138个;

陷落柱在平面上呈带状分布,柱体形态多呈椭圆、扁圆或不规则圆形,剖面上多呈反漏斗状,陷落角多为60~80度。

柱体内岩块杂乱无序,一般胶结松散,呈半胶结状态。

从井下揭露陷落柱情况来看,长轴直径一般30~50米,最大达100米以上。

四、主要可采煤层情况,煤层条件、煤层赋存层数、厚度、资源储量,煤质,煤种

1、煤层赋存

本区石炭系上统太原组和二叠系下统山西组为主要含煤地层,共含煤18层,有经济价值参与储量计算的有13层,煤系地层平均总厚约166米,煤层平均总厚15.7米,含煤系数10%。

二叠系下统山西组含02#、03#、1#、2#、3#、4#、4下#、七层可采煤层,称为上组煤,煤系地层平均总厚44.58,煤层平均总厚度为5.32米,含煤系数11.9%。

石炭系上统太原组含6#、7#、8#、8a#、9#、10#六层可采煤层,称为下组煤,煤系地层平均总厚度为122.43米,煤层平均总厚度为5.98米,含煤系数4.9%。

详见各煤层情况一览表。

2、可采煤层

(1)02#煤层:

位于K4砂岩下1-5米,北部发育不好,仅有两个“孤岛”式的可采区,向南逐渐增厚,大致在455、7、T19、T64、T55等钻孔连线以南形成大面积的可采区,其中仅43孔为尖灭点,可采范围近乎占总面积的一半。

可采区内厚度比较稳定,一般厚1.0米左右,多为薄煤层,局部为中厚煤层,最厚可达2.32米,常有夹石1-2层,顶底板多为砂质泥岩、泥岩或粉砂岩。

本层在屯兰井田为较稳定煤层,往南至邻区变成稳定的主要煤层。

(2)03#煤层:

可采范围南北向分布,西至T71号孔,东至边界。

煤层分布连续性差,可采区内常有“孤岛”式的不可采区和尖灭区,可采范围基本同02#煤层,但连续性比后者差。

可采区内为薄煤层,厚度一般不超过1.0米,最厚1.03米,大部结构简单,偶有矸石一层。

顶底板绝大多数为砂质泥岩或细砂岩。

属不稳定煤层。

(3)1#煤层:

仅在井田西北缘独立存在,其范围约占全区的十分之一,其余均为与2#煤层合并区。

独立分层内大多不可采,仅在西部边缘有近两平方公里的可采区。

可采区内厚度多为0.60-0.70米,最大1.13米,结构简单。

本层与2#煤层的间距最大3.87米,上与03#煤层间距变化很大,个别点合并。

顶底板以砂质泥岩为多,其次为粉砂岩、细砂岩。

属不稳定型。

(4)2#煤层:

厚度1.45-5.22米,基本为中厚煤层,结构复杂,有夹石1-3层。

虽然厚度变化大,最厚可为最薄的三倍,但有规律可寻,即1#煤与2#煤的合并线是本煤层厚度变化最大的地方,在合并区厚度最大,独立区厚度最小,因而形成东西两侧厚度小,中部厚度大。

436钻孔一带为厚度最大地段。

顶板以砂质泥岩和泥岩为主,次为细砂岩及炭质泥岩,底板以炭质泥岩为主,次为砂质泥岩。

此层煤虽上与1#煤下与3#煤合并,并且厚度变化大,但有规律,并且都达可采,仍不失为稳定型煤层。

(5)3#煤层:

在西南、南及东部独立存在,其余均与2#煤合并,二者相距一般1.0米左右,最大1.64米,隔以炭质泥岩或泥岩,形成明显的组合特征。

独立区内靠东界和南界处不可采,可采范围约占全区的十分之三。

为薄煤层,厚度一般小于1.0米,最大1.85米,大多结构简单,偶有夹石一层。

顶板大多为炭质泥岩,底板以砂质泥岩、泥岩为主。

(6)4#煤层:

上距3#煤多小于10米。

中部发育不好,分布有大片尖灭区和不可采区,其范围大致为420、T24、7、T19、T42、410等钻孔圈定,其中仅在T30、T34号钻孔一带有小片可采区。

环绕上述范围几乎全为可采区,仅在189、106孔一带为不可采区,可采范围占全区的十分之七。

虽然可采范围较大,但全面来看分布连续性差。

可采区内厚度一般1-2米,以薄煤层为主,417与5号孔连线以北,由于与4下#煤合并而变厚,为厚煤区。

最厚可达3.54米,其次在南部及东南部厚度也较大。

常有夹石1-3层,为复杂结构煤层。

顶板以泥岩、炭质泥岩为主,其次为细砂岩,底板以砂质泥岩为主。

属不稳定型煤层。

(7)4下#煤:

在相邻矿井镇城底矿及西曲矿界内与4#煤合并,延至本区417、5号孔以南又分开独立存在。

紧接合并区分布有面积6平方公里多的东西条带状可采区,可采区内厚度变化很大,最大为2.40米。

可采区以南多为尖灭区。

本层与4#煤的间距变化较大,多数在10米以内。

结构简单,局部有夹石一层。

顶底板多为砂质泥岩和粉砂岩。

(8)6#煤:

位于K3下1.2-15.7米。

417、T50、T48等个孔连线成的弧线以西为大片可采区(其中仅T31孔为不可采区),占全区的一半,以东绝大部分为不可采区,仅T55、188及458孔附近分别有一个小块可采区。

可采区内厚度一般1-2米,最大1.91米,西南部厚度大,北部、东部厚度小。

本层顶板多为含炭量较大的炭质泥岩。

底板以砂质泥岩和粉砂岩为主。

结构较复杂,多有一层夹石,属于较稳定型煤层。

(9)7#煤:

直接顶为L4灰岩,其间有时隔以零点几米的炭质泥岩或泥岩,全区仅有T38、132、135三孔为不可采点,T38为临界可采。

总的来说,煤层厚度变化为全区最小者,为薄煤层,绝大多数0.7-1.0米,最大1.08米,结构也简单,仅小部分有夹石一层,属稳定型煤层。

(10)8#煤:

顶板为L1灰岩,有时相变为泥灰岩,层厚0-2.64米,平均1.59米;

底板以粉砂质泥岩、粉砂岩为主,局部相变为细砂岩或中砂岩。

上距2#煤58-88米,平均厚73米。

煤层厚度1.15-5.81,平均厚3.45米,为中厚煤层,厚度变化较大,变化规律明显,即厚度与8、9号煤间距成反比。

8、9号煤间距变化大,为3-31.5米,最大的地段为T12到457孔的南北条带,宽1000-2000米,另有457至T52孔的分支小条带。

在此间距大的条带内8#煤最薄,两侧厚度逐渐增大。

总的来看西部大于东部,其厚度变化是沉积盆地不均衡沉降的结果。

本层结构复杂,一般有2-3层夹石,最多4层,属于稳定型煤层。

(11)8a#煤:

西部小面积与8#煤合并,合并线大致在424、426、445、T43等孔附近,以东为独立区,紧接合并区有两个可采区,可采面积约5平方公里,可采区内基本为薄煤层,一般厚0.60-0.80米,最厚1.30米,结构复杂,有夹石1-2层。

顶板大多为砂质泥岩,底板为炭质泥岩。

(12)9#煤:

全区仅位于西北角的428钻孔附近不可采,其余厚度多为1.50-2.0米,最大2.88米,以中厚煤层为主,极小面积的薄煤层主要分布于西北角。

厚度变化不大,最厚处位于西部,一般有夹石1-2层,最多3层,结构复杂。

顶板以灰黑色粉砂质泥岩、粉砂岩为主,局部相变为炭质泥岩、泥岩等。

底板为粉砂岩、粉砂质泥岩,有时相变为细砂岩。

属稳定型煤层。

(13)10#煤:

煤厚0.10-1.40米,平均厚0.59米。

仅在西部有近9平方公里的可采区,其范围大致在T40号钻孔以北,T17号钻孔以西,其余大多为尖灭区,仅在毗邻可采区处分布有小面积不可采区,其中有数个孤立可采点。

可采区基本为薄煤层,厚度多小于一米,最大1.40米,常有夹石1-2层。

顶板以砂质泥岩为主,其次为细砂岩、粉砂岩,底板多为砂质泥岩。

各煤层厚度间距情况一览表表1-2

煤组号

煤层编号

煤分层数

煤厚

最小-最大

平均

(m)

间距

夹矸层数

可采

情况

含

煤

系

数

煤层稳

定性

上

组

02

1

0-2.32

2

大部可采

11.9%

较稳定

0.74

合并-15.0

03

0.06-1.03

7.03

不稳定

0.60

合并-7.71

0.28-1.13

2.95

偶见可采

0.53

合并-4.64

1.47-5.22

3.78

3

稳定

3.27

合并-1.64

0.15-1.85

0.71

0.67

1.15-19.5

4

0.05-3.54

7.12

1.24

合并-11.71

4下

0.10-2.40

5.24

7.8-31.3

下

6

0.10-1.91

21.88

4.9%

0.94

15.31-36.57

7

0.45-1.08

23.58

0.82

11.90-23.10

8

1.15-5.81

17.57

3.45

合并-13.30

8a

0.10-1.30

3.68

0.59

3.18-31.90

9

0.43-2.88

13.32

1.65

0.70-11.30

10

0.10-1.40

3.98

3、煤质、煤种

本区煤层埋藏较深,主要有变质程度较高的肥煤、焦煤、瘦煤及贫煤,其中焦煤为主,肥煤、瘦煤次之,贫煤极少。

(1)02#煤:

有肥焦瘦三种牌号,以焦煤为主,占80%以上,肥煤及瘦煤很少,前者略多于后者。

原煤灰分11.19-46.53%,为低-高灰煤,以中灰为主,原煤含硫多低于0.5%,属低硫煤。

洗煤含磷量最大0.02%。

(2)03#煤:

有肥、焦、瘦三种牌号,以焦煤占绝对优势,几乎占90%,瘦煤最少,不到2%。

原煤灰分17.09-45.83%,为中、高灰煤,以高灰为主,局部为劣质煤,洗选后多小于10%。

原煤硫分大多小于1%,基本为低硫,洗选后多在0.5%左右。

(3)1#煤:

西部可采区有肥煤、焦煤两种牌号,以肥煤为主,占十分之七。

原煤灰分26.52-48.92%,多为30-40%,属高灰煤,为全区最高者。

硫分原煤1.10-7.5%,平均3.33%,以高硫富硫为主。

洗选后硫分降低,多小于1%。

有肥、焦、瘦煤三种牌号,以焦煤为主,瘦煤次之,肥煤最少。

原煤灰分7.68-34.38%,以中灰为主,低灰及高灰都较少,洗煤多低于10%。

原煤硫分多低于1%,最高2.40%,以低硫占绝对优势。

洗煤硫分多低于0.5%。

(5)3#煤:

煤种分布与2#煤相似。

灰分略高于2号煤,原煤10.02-43.65%,以高灰为主。

硫分略高于2号煤,原煤硫分0.37-3.73%,以低硫为主,洗煤基本小于1%。

(6)4#煤:

有肥、焦、瘦煤三种牌号,以焦煤为主,占70%。

原煤灰分13.97-41.50%,以高灰为主。

原煤硫分多小于0.5%,基本为低硫。

全为焦煤。

煤质与4号近似,灰分高,硫分低。

有肥、焦、瘦三种牌号,焦煤占60%。

原煤灰分9.92-46.12%,以中灰为主。

原煤硫分0.40-8.37%,平均2.27%,以中、低硫为主。

有肥、焦、瘦三种牌号,焦煤占50%,瘦煤占30%。

原煤灰分6.07-40.69%,为全区煤层最低者,以低灰为主。

原煤硫分0.63-5.68%,平均1.75%,以低硫为主,高硫极少。

各煤层煤质情况一览表表1-3

煤号

灰分

(%)

硫分

发热量

(MJ/kg)

原

11.19-46.53

0.22-0.55

35.3

9.92-46.12

0.40-8.37

8455大卡

25.38

0.38

24.85

2.27

精

3.31-17.19

0.38-0.67

4.10-19.98

0.37-4.75

7.20

0.50

8.50

1.25

17.06-45.83

0.35-1.94

6.07-40.69

0.63-5.68

36.4

27.60

0.96

13.89

1.75

5.06-30.33

0.40-1.03

3.12-13.32

0.52-1.74

23.09

0.55

5.75

1.03

26.52-48.92

1.10-7.50

34.5

6.43-38.54

0.97-6.81

36.3

35.33

3.33

17.95

2.38

5.85-15.50

0.75-1.31

3.15-23.16

0.76-3.19

9.47

1.00

6.83

1.45

7.68-34.38

0.30-2.40

35.6

13.47-49.03

0.29-5.35

36.0

20.67

0.98

26.49

2.01

3.71-16.76

0.41-1.10

3.83-20.44

0.41-1.44

6.69

6.53

0.77

10.02-43.65

0.37-3.73

35.4

9.05-47.72

0.33-7.19

24.55

1.55

26.00

1.51

4.02-14.95

0.48-1.21

3.71-21.86

0.41-2.09

7.84

0.68

7.31

0.86

13.97-41.50

0.22-4.21

33.6

21.71-45.67

0.63-2.16

33.8

29.60

0.49

35.12

1.31

5.20-25.26

0.43-0.68

5.15-18.69

0.75-3.20

8.87

9.01

1.01

13.49-44.67

0.26-0.54

29.58

0.41

4.99-20.89

0.38-0.63

9.88

有肥、焦、瘦三种牌号,以焦煤为主,约占60%,肥煤极少,约占2%。

原煤灰分6.43-38.54%,以中灰为主,洗煤灰分大多数在8%左右,最大为23.16%。

原煤硫分最大6.81%,以中硫为主。

几乎全为焦煤,肥煤不到全层的1%,原煤灰分13.47-49.03%,基本为高灰和中灰,洗精煤绝大多数在5%左右,原煤硫分最高5.35%,以中、高硫为主,硫中以硫化铁为主,洗煤绝大多数小于1%。

有肥、焦、瘦、贫四种牌号,以焦、瘦煤为主,约占80%。

原煤灰分9.05-47.72%,平均26.0%,以高灰为主,洗煤多大于10%。

原煤硫分0.33-7.19%,平均1.51%,以低硫为主。

原煤灰分21.71-45.67%,平均35.12%,基本为高灰。

原煤硫分0.63-2.16%,平均1.31%,以低硫为主,洗煤绝大多数在1%左右,硫中以硫化铁为主。

各煤层煤质指标详见表1-3。

五、水文地质情况,开采技术条件

(一)水文地质情况

屯兰井田位于西山煤田的西北部,水文地质类型中等,局部复杂。

全区带压开采,煤层最大带压达4.54MPa。

井田自上而下有四个含水层组,即:

第四系砂砾含水层组,石盒子组砂岩含水层组,太原组薄层灰岩含水层组和奥陶系灰岩含水层组。

1、第四系砂砾含水层:

主要赋于屯兰河、原平河、大川河及汾河等河谷中,主要由砾石及砂层组成,富含潜水,冲积层一般厚10-15米,渗透性好,主要靠大气降水及地表水补给,区内冲积层的水位在地表下0.8-7米,上游深,下游浅,水位标高990-1030米,单位涌水量q=2.5-104升/秒.米,渗透系数K=40.6-96.68米/日,水质HCO3-SO4-Ca-Mg型,矿化度245-310毫克/升。

该含水层水与下部含水层联通性差,仅北一盘区右翼、南二盘区左翼接受其侧向补给。

2、石盒子组砂岩含水层组:

本组厚层砂岩较多,以中—粗粒砂岩为主,含水性分布不均,在靠近屯兰河,原平河及汾河两侧,由于长期受地表河滩潜水的侧向补给,含水性相对较好。

本组砂岩在沟谷中出露较多。

风化带最大涌水量q=0.026升/秒.米,渗透系数K=0.00044-0.13米/日,水位标高993.13-1042.92米,水质为HCO3-SO4(Cl)水,矿化度250-561毫克/升。

该含水层水横向联通性差,分布不均,沿屯兰河两侧含水量较大,工作面回采后通过采空区涌入巷道,为上组煤出水的主要水源。

3、太原组薄层灰岩含水层组:

由L1、K2、L4三层石灰岩组成,其中以K2最厚,平均厚2.8米,岩性纯,为主要含水层;

L1平均厚1.96米,不甚稳定,岩性又常为泥灰岩,含水性较差。

由于埋藏较深,裂隙、岩溶均不发育,透水性及含水性随之也差,其单位涌水量q=0.182-4.07升/秒.米,渗透系数K=0.166-15.96米/日,水位标