福建省福州一中高三上学期期末考试化学试题解析版.docx

《福建省福州一中高三上学期期末考试化学试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省福州一中高三上学期期末考试化学试题解析版.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

福建省福州一中高三上学期期末考试化学试题解析版

福州一中2019~2020学年第一学期第二学段考试高三化学试卷

一、选择题(每小题2.5分,共35分,每小题只有一个选项符合题意)

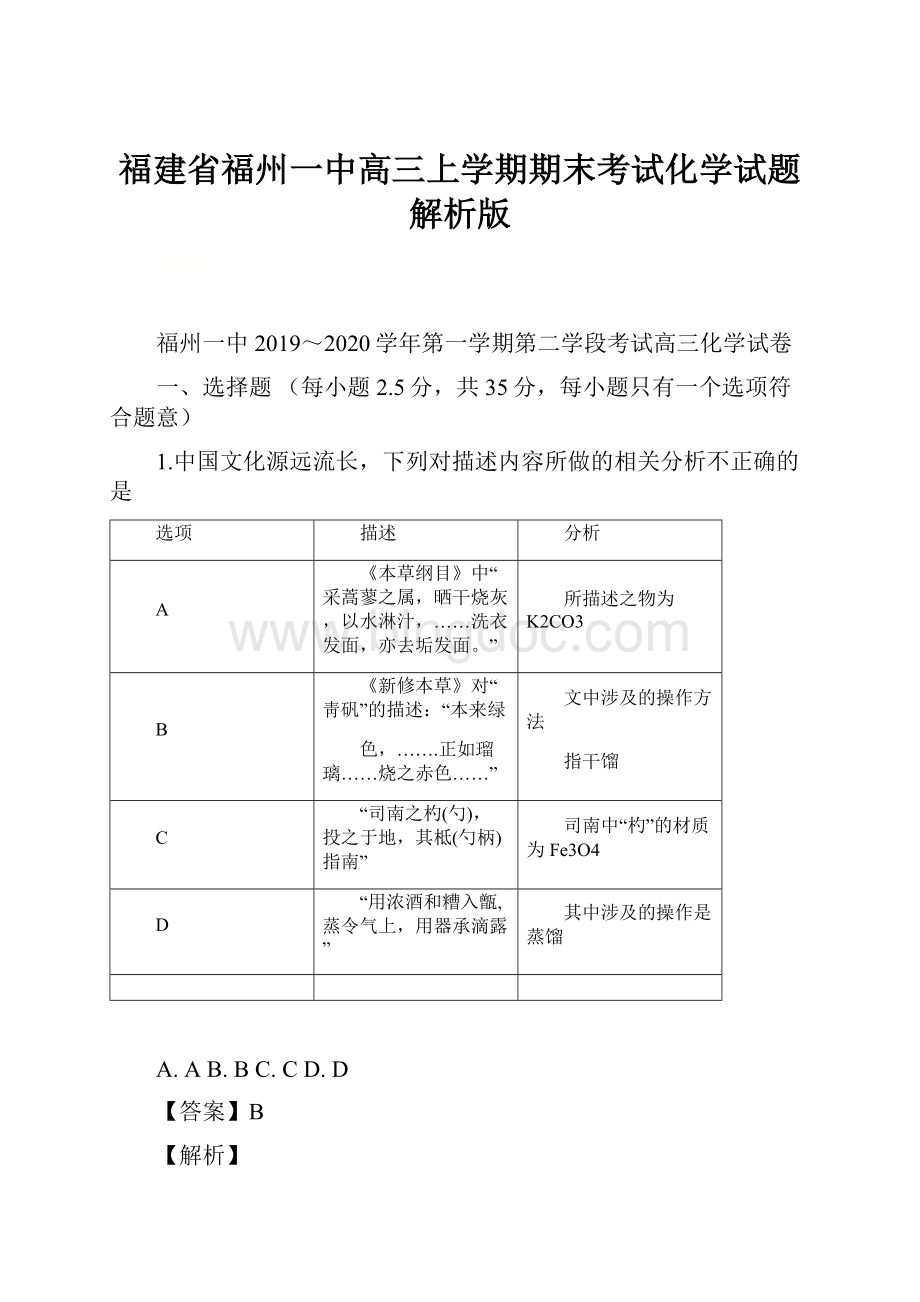

1.中国文化源远流长,下列对描述内容所做的相关分析不正确的是

选项

描述

分析

A

《本草纲目》中“采蒿蓼之属,晒干烧灰,以水淋汁,……洗衣发面,亦去垢发面。

”

所描述之物为K2CO3

B

《新修本草》对“靑矾”的描述:

“本来绿

色,…….正如瑠璃……烧之赤色……”

文中涉及的操作方法

指干馏

C

“司南之杓(勺),投之于地,其柢(勺柄)指南”

司南中“杓”的材质为Fe3O4

D

“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”

其中涉及的操作是蒸馏

A.AB.BC.CD.D

【答案】B

【解析】

【详解】A.“采蒿蓼之属,晒干烧灰”,说明成分来自植物烧成的灰中,“以水淋汁”,说明该成分易溶于水,“洗衣发面,亦去垢发面”能洗去油污,发面,能作为发酵剂,排除KOH、KAl(SO4)2,植物烧成的灰中的成分主要为碳酸盐,所以碳酸钾符合,故A正确;

B.“烧之赤色”所指的化学方法为煅烧,故B错误;

C.Fe3O4具有磁性可以作为司南中“杓”的材质,故C正确;

D.所描述的是古代利用蒸馏的方法制作烧酒,故D正确。

2.针对下列实验现象表述不正确的是

A.用同一针筒先后抽取80mL氯气、20mL水,振荡,气体完全溶解,溶液变为黄绿色

B.在表面皿中加入少量胆矾,再加入3mL浓硫酸,搅拌,固体由蓝色变白色

C.向二氧化硫水溶液中滴加氯化钡溶液,再滴加双氧水,产生白色沉淀

D.将点燃后的镁条伸入充满二氧化碳的集气瓶,镁条剧烈燃烧,有白色、黑色固体生成

【答案】A

【解析】

【详解】A.氯气可溶于水,在常温时,1体积水大约能溶解2体积氯气,因而20mL水大约能溶解40mL氯气,气体大约剩余40mL未溶解,A项错误;

B.胆矾指的是五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O),其显蓝色,而浓硫酸具有吸水性,CuSO4·5H2O变为CuSO4,CuSO4为白色固体,B项正确;

C.双氧水将SO2氧化,离子方程式为H2O2+SO2=SO42-+2H+,氯化钡溶液中Ba2+与SO42-生成BaSO4白色沉淀,C项正确;

D.将点燃后的镁条伸入充满二氧化碳的集气瓶,发生反应的化学方程式为

,MgO为白色固体,C是黑色固体,D项正确。

故答案选A。

3.如图所示是一种综合处理SO2废气的工艺流程,若每步都完全反应。

下列说法正确的是( )

A.溶液B中发生的反应为2SO2+O2=2SO3

B.可用酸性高锰酸钾溶液检验溶液C中是否含有Fe3+

C.由以上流程可推知氧化性:

Fe3+>O2>SO42—

D.此工艺的优点之一是物质能循环利用

【答案】D

【解析】

【详解】A、溶液B中发生的反应是亚铁离子被氧气氧化为三价铁离子的反应:

4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故A错误;

B、酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,二价铁离子能与酸性高锰酸钾溶液反应使其褪色,三价铁离子不能,故B错误;

C、由反应可知:

2Fe3++2H2O+SO2=2Fe2++SO42-+4H;4Fe2++O2+4H+=2Fe3++2H2O,根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物,所以氧化性:

Fe3+>O2>SO42—,故C错误;

D、过程中生成的硫酸铁溶液可以循环使用,故D正确;

故答案选D。

4.NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是( )

A.Zn与某浓度HNO3溶液反应,生成的还原产物为N2O与NH4NO3,共1mol,则反应过程中转移电子总数为8NA

B.120gNaHSO4和KHSO3的固体混合物中含有的阳离子数为NA

C.标准状况下,2.24L甲烷与7.1g氯气在光照条件下反应得到CH3Cl的分子数小于0.1NA

D.1molFeCl2在酸性条件下与足量双氧水充分反应,整个过程转移电子数目为NA

【答案】D

【解析】

【详解】A.HNO3中N元素化合价为+5,N2O中N元素化合价为+1,NH4NO3中铵根离子中N元素化合价为-3,设N2O与NH4NO3的物质的量分别为a和b,则a+b=1,根据N元素化合价降低计算其得电子数目为:

(5-1)×2×a+[5-(-3)]×b=8×(a+b)=8mol,即转移电子总数为8NA,故A正确;

B.NaHSO4和KHSO3的摩尔质量均为120g/mol,则120gNaHSO4和KHSO3的固体混合物总物质的量为1mol,且1molNaHSO4和KHSO3固体中均含有1mol阳离子,所以含有的阳离子数为NA,故B正确;

C.标准状况下,2.24L甲烷与7.1g氯气分别为0.1mol和0.1mol,假设取代反应的产物只有CH3Cl,则完全反应后得到0.1molCH3Cl,但光照条件下产物还有二氯甲烷、三氯甲烷等其它产物,所以在光照条件下反应得到CH3Cl的分子数小于0.1NA,故C正确;

D.双氧水自身会发生分解反应,所以整个过程转移电子数目无法确定,故D错误。

故选D

5.化合物Y具有抗菌、消炎作用,可由X制得。

下列有关化合物X、Y的说法正确的是( )

A.1molX最多能与2molNaOH反应

B.Y与乙醇发生酯化反应可得到X

C.X、Y均能与酸性KMnO4溶液反应

D.室温下X、Y分别与足量Br2加成的产物分子中手性碳原子数目不相等

【答案】C

【解析】

【详解】A.X中酯基水解生成的羧基和酚羟基、X含有的羧基都能和NaOH反应,且羧基、酚羟基和NaOH以1:

1反应,所以1molX最多能和3molNaOH反应,故A错误;

B.Y含-OH,和乙酸发生酯化反应得到X,故B错误;

C.碳碳双键及连接苯环的碳原子上含有H原子的碳链结构都能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以X、Y都能与酸性高锰酸钾溶液反应而使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确;

D.X中只有碳碳双键能和溴发生加成反应;Y中碳碳双键能和溴发生反应,和溴反应后,X、Y中手性碳原子都是4个,故D错误。

故选C。

6.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层有2个电子,Z的单质晶体是应用最广泛的半导体材料,W与X位于同一主族。

下列说法正确的是

A.原子半径:

r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)

B.由X、Y组成的化合物是离子化合物

C.Z的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强

D.W的简单气态氢化物的热稳定性比X的强

【答案】B

【解析】

【分析】

X是地壳中含量最多的元素,因此X为O元素,Y的最外层有两个电子,且Y是短周期元素,原子序数大于O,因此Y为Mg元素,Z的单质晶体是广泛应用的半导体材料,所以Z为Si元素,W与X同主族,且W是短周期元素,原子序数大于X,所以W为S元素;据此解题;

【详解】A.元素周期表中,同族元素原子半径随核电荷数增加而增加,O位于第二周期,其他元素位于第三周期,因此O的原子半径最小,同周期元素,核电荷数越大,原子半径越小,因此原子半径应为r(Mg)>r(Si)>r(S)>r(O),故A错误;

B.X为O元素,Y为Mg元素,两者组成的化合物氧化镁为离子化合物,故B正确;

C.Z为Si元素,W为S元素,因为S的非金属性强于Si,所以S的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Si的,故C错误;

D.W为S元素,X为O元素,因为O的非金属性强于S,所以O的气态氢化物的热稳定性强于S的,故D错误;

总上所述,本题选B。

【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律

推断、原子结构与元素性质,题目难度不大,应先根据提示推断所给原子的种类,原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。

7.某学习小组的同学根据“侯氏制碱法”的原理:

①NH3+H2O+CO2+NaCl===NaHCO3↓+NH4Cl

②2NaHCO3

Na2CO3+H2O+CO2↑

利用如下实验装置制备Na2CO3。

下列叙述正确的是( )

A.若X为稀硫酸,Y为碳酸钙,则可用装置甲制取CO2

B.装置乙中会有白色沉淀析出

C.将装置丙中所得滤液蒸干可得到NH4Cl固体

D.用装置丁加热NaHCO3固体可制得Na2CO3

【答案】B

【解析】

【详解】A.利用启普发生器制备CO2,选用稀硫酸会和碳酸钙生成微溶物硫酸钙影响后续反应进行,故A错误;

B.在饱和食盐水中通入氨气,形成含氨的饱和食盐水,再向其中通入二氧化碳,溶液中就有大量的钠离子、铵根离子、氯离子和碳酸氢根离子,这其中NaHCO3溶解度最小,所以析出晶体,故B正确;

C.过滤的时候,玻璃棒只起到引流的作用,搅拌容易造成滤纸破损或溶液溅出,故C错误;

D.加热 NaHCO3固体时会生成水,试管口向上容易引起领凝水倒流,引起试管底部炸裂,试管口应向下倾斜,故D错误。

故选B。

【点睛】侯氏制碱法是依据离子反应发生的原理进行的,主要利用NaHCO3在溶液中溶解度较小,所以先制得NaHCO3,再利用碳酸氢钠不稳定性分解得到纯碱。

要制得碳酸氢钠就要有大量钠离子和碳酸氢根离子,所以就在饱和食盐水中通入氨气,形成饱和氨盐水,再向其中通入二氧化碳,在溶液中就有了大量的钠离子、铵根离子、氯离子和碳酸氢根离子,这其中NaHCO3溶解度最小,所以析出,其余产品处理后可作肥料或循环使用,掌握侯氏制碱法的原理是解决此题的关键。

8.某种“全氢电池”的工作原理如图所示。

下列说法错误的是( )

A.右边吸附层中发生了氧化反应

B.负极的电极反应是H2-2e-+2OH-===2H2O

C.该电池总反应是H++OH-===H2O

D.电解质溶液中Na+向右移动、ClO4-向左移动

【答案】A

【解析】

【详解】A.由电子流向可知,右边吸附层为正极,发生了还原反应,故A错误;

B.由电子流向可知,左边吸附层为负极,发生了氧化反应,电极反应是H2-2e-+2OH-=2H2O,故B正确;

C.负极电极反应是H2−2e−+2OH−═2H2O,正极电极反应是2e−+2H+═H2,电池的总反应为H++OH-=H2O,故C正确;

D.原电池中阳离子移向正极,阴离子移向负极,所以电解质溶液中Na+向右正极移动,ClO4−向左负极移动,故D正确。

故选A。

【点睛】电子的流向与电流的流向相反,电子从电池的负极流向正极,所以负极发生失去电子的氧化反应,正极发生得到电子的还原反应。

9.常温下,向10mL0.1mol·L-1CuCl2溶液中滴入0.1ml·L-1的Na2S溶液,滴加过程中溶液中-1gc(Cu2+)随滴人的Na2S溶液体积的变化如图所示。

下列叙述正确的是

A.Na2S溶液中:

c(S2-)+c(HS-)+c(H2S)==2c(Na+)

B.Ksp(CuS)的数量级为10-36

C.a、b、c三点溶液中,b点水的电离程度最大

D.c点溶液中:

c(C1-)=2c(Na+)

【答案】B

【解析】

【分析】

A.根据物料守恒写出Na2S溶液中离子浓度之间的关系式;

B.b点是CuCl2与Na2S溶液恰好完全反应的点,c(Cu2+)=c(S2-),据此进行分析;

C.CuCl2、Na2S均能水解促进水电离,氯化钠对水的电离平衡无影响;

D.c点溶液为NaCl和Na2S,根据原子守恒计算出n(Cl-)、n(Na+),从而得出结论。

【详解】A.根据物料守恒Na2S溶液中:

2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S)=c(Na+),故A错误;

B.b点是CuCl2与Na2S溶液恰好完全反应的点,c(Cu2+)=c(S2-),根据b点数据,c(Cu2+)=1×10-18mol/L,该温度下Ksp(CuS)=1×10-36,Ksp(CuS)的数量级为10-36,故B正确;

C.CuCl2、Na2S均能水解、促进水电离,b点是CuCl2与Na2S溶液恰好完全反应的点,溶质是氯化钠,对水的电离平衡没有影响,水的电离程度最小的为b点,故C错误;

D.c点溶液为NaCl和Na2S,根据原子守恒可知,n(Cl-)=10×0.1×2×10-3=2×10-3mol,n(Na+)=0.1×20×10-3×2=4×10-3mol,则c点溶液中:

2c(Cl-)=c(Na+),故D错误;

综上所述,本题选B。

10.雌黄(As2S3)在我国古代常用作书写涂改修正胶。

浓硝酸氧化雌黄可制得硫黄,并生成砷酸和一种红棕色气体,利用此反应原理设计为某原电池。

下列有关叙述正确的是

A.砷酸的分子式为H2AsO4

B.红棕色气体在该原电池的负极区生成并逸出

C.该反应的氧化剂和还原剂物质的量之比为12:

1

D.该反应中每析出4.8g硫黄,则转移0.5mol电子

【答案】D

【解析】

【详解】A、砷最高价为+5,砷酸的分子式为H3AsO4,故A错误;

B、红棕色气体是硝酸发生还原反应生成的NO2,原电池正极发生还原反应,所以NO2在正极生成并逸出,故B错误;

C、As2S3被氧化为砷酸和硫单质,As2S3化合价共升高10,硝酸被还原为NO2,氮元素化合价降低1,氧化剂和还原剂物质的量之比为10:

1,故C错误;

D、As2S3被氧化为砷酸和硫单质,1molAs2S3失10mol电子,生成2mol砷酸和3mol硫单质,所以生成0.15mol硫黄,转移0.5mol电子,故D正确。

11.25℃时,向等浓度的NaCl和Na2CrO4溶液中分别滴加AgNO3溶液(已知:

Ag2CrO4为砖红色),平衡时溶液中相关离子浓度的关系如图所示。

下列说法正确的是( )

A.L1为向Na2CrO4溶液中滴加AgNO3溶液时的离子浓度关系曲线

B.Ksp(AgCl)的数量级为10-12

C.L1和L2交点处对应的两种溶液中c(Ag+)=c(Cl-)=c(CrO42-)

D.用AgNO3标准溶液测定溶液中Cl-含量时可用Na2CrO4做指示剂

【答案】D

【解析】

【详解】A.25℃时,向等浓度的NaCl和Na2CrO4溶液中分别滴加AgNO3溶液,随着Ag+浓度的增大,Cl-和CrO42-离子浓度降低,因为Ag+与Cl-1:

1结合,而Ag+与CrO42-2:

1结合,所以滴加硝酸银时,对氯化钠溶液中Cl-浓度影响幅度较大,分析图像中曲线的变化趋势知,L1为向NaCl溶液中滴加AgNO3溶液时的离子浓度关系曲线,故A错误;

B.曲线L1可知,当Cl-浓度为10-4.5mol/L时,Ag+浓度近似为10-5mol/L,所以Ksp(AgCl)

数量级为10-10,故B错误;

C.由图示L1和L2曲线的变化趋势知,L1和L2交点,c(Ag+)大于10-5mol/L,而c(Cl-)、c(CrO42-)小于10-5mol/L,所以它们不可能相等,故C错误;

D.由题给信息可知,用硝酸银溶液滴定Cl-时,用Na2CrO4做指示剂,氯化银先沉淀,当溶液中出现砖红色Ag2CrO4时,表面Cl-已被定量沉淀,故D正确。

故选D。

12.实验室分别用图1、图2装置完成石蜡油分解实验和煤的干馏实验。

下列说法不正确的是( )

A.图1中碎瓷片为反应的催化剂

B.图1中酸性KMnO4溶液褪色可证明有乙烯生成

C.图2中得到的煤焦油含有苯、甲苯等有机物

D.取图2中水层,滴加酚酞溶液,溶液变红

【答案】B

【解析】

【详解】A.碎瓷片为石蜡油分解的催化剂,故A正确;

B.图1中酸性高锰酸钾溶液褪色说明有不饱和烃生成,不一定为乙烯,故B错误;

C.煤焦油中含有苯、甲苯等有机物,故C正确;

D. 煤干馏可以得到粗氨水,所以取图2中水层滴加酚酞溶液,溶液变红色,故D正确。

故选B。

13.H2C2O4是一种二元弱酸。

常温下向H2C2O4溶液中滴加NaOH溶液,混合液中lgX随pH的变化关系如图所示。

下列说法不正确的是( )

A.线Ⅰ中X表示的是

B.线Ⅰ、Ⅱ的斜率均为1

C.c(HC2O42-)>c(C2O42-)>c(H2C2O4)对应溶液pH:

1.22D.c(Na+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-)对应溶液的pH=7

【答案】C

【解析】

【详解】A.二元弱酸草酸的K1=

>K2=

,当lgX=0时,pH=−lgc(H+)=−lgK,pH1=1.22K2=10−4.19,所以 直线I中X表示的是

,直线Ⅱ中X表示的是

,故A正确;

B.pH=0时,c(H+)=1mol/L,lg

=lgK1=−1.22,lg

=lgK2=−4.19,所以直线I、II的斜率均为1,故B正确;

C.设pH=a,c(H+)=10−a,

=

=10a−4.19,当c(HC2O42-)>c(C2O42-)时,10a−4.19<1,即a−4.19<0,解得:

a<4.19,K1·K2=

×

=

,即

=

=102a−5.41,当c(C2O42−)>c(H2C2O4)时,102a−5.41>1即2a−5.41>0,解得a>2.705,所以c(HC2O42-)>c(C2O42-)>c(H2C2O4)对应溶液pH2.705D.电荷守恒:

c(Na+)+c(H+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-)+c(OH-),当c(Na+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-)时,c(H+)=c(OH-),对应pH=7,故D正确。

故选C。

14.室温下,用相同浓度的NaOH溶液,分别滴定浓度均为0.1mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液,滴定的曲线如图所示,下列判断错误的是()

A.三种酸的电离常数关系:

KHA>KHB>KHD

B.滴定至P点时,溶液中:

c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-)

C.pH=7时,三种溶液中:

c(A-)=c(B-)=c(D-)

D.当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:

c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH-)-c(H+)

【答案】C

【解析】

【详解】A.根据图像可知0.1mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液的起始pH值都大于1,说明三种酸都是弱酸。

HA的PH最小,酸性最强,HD的pH最大,酸性最弱,酸性越强,电离平衡常数越大,三种酸的电离常数关系:

KHA>KHB>KHD,A正确;

B.滴定至P点时溶质为等物质的量浓度的HB和NaB,溶液显酸性,HB的电离为主,但电离程度较小,因此c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-),B正确;

C.pH=7时,三种溶液中阴离子的水解程度不同,加入的氢氧化钠的体积不同,三种离子浓度分别和钠离子浓度相等,但三种溶液中钠离子浓度不等,C错误;

D.此为混合溶液的质子守恒关系式,c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH-)-c(H+),D正确;

答案选C。

【点晴】在判断溶液中微粒浓度大小的比较时,要重点从三个守恒关系出发分析思考。

(1)两个理论依据:

①弱电解质电离理论:

电离微粒的浓度大于电离生成微粒的浓度。

例如H2CO3溶液中:

c(H2CO3)>c(HCO3-)≫c(CO32-)(多元弱酸第一步电离程度远远大于第二步电离)。

②水解理论:

水解离子的浓度大于水解生成微粒的浓度。

例如Na2CO3溶液中:

c(CO32-)>c(HCO3-)≫c(H2CO3)(多元弱酸根离子的水解以第一步为主)。

(2)三个守恒关系:

①电荷守恒:

电荷守恒是指溶液必须保持电中性,即溶液中所有阳离子的电荷总浓度等于所有阴离子的电荷总浓度。

②物料守恒:

物料守恒也就是原子守恒,变化前后某种元素的原子个数守恒。

③质子守恒:

由水电离出的c(H+)等于由水电离出的c(OH-),在碱性盐溶液中OH-守恒,在酸性盐溶液中H+守恒。

质子守恒的关系式也可以由电荷守恒式与物料守恒式推导得到。

解答本题时,能够从图像的起始点得出三种酸的相对强弱是解题的关键。

【此处有视频,请去附件查看】

15.硫酸亚铁铵(NH4)aFeb(SO4)c•dH2O又称莫尔盐,是浅绿色晶体。

用硫铁矿(主要含FeS2、SiO2等)制备莫尔盐的流程如下:

已知:

“还原”时,FeS2与H2SO4不反应,Fe3+通过反应Ⅰ、Ⅱ被还原,反应Ⅰ如下:

FeS2+14Fe3++8H2O=15Fe2++2SO42—+16H+

(1)写出“还原”时Fe3+与FeS2发生还原反应Ⅱ的离子方程式:

______。

实验室检验“还原”已完全的方法是_______________。

(2)“还原”前后溶液中部分离子的浓度见下表(溶液体积变化忽略不计):

离子

离子浓度(mol·L-1)

还原前

还原后

SO42-

3.20

3.40

Fe2+

0.05

2.15

请计算反应Ⅰ、Ⅱ中被还原的Fe3+的物质的量之比______。

(3)称取11.76g新制莫尔盐,溶于水配成250mL溶液。

取25.00mL该溶液加入足量的BaCl2溶液,得到白色沉淀1.398g;另取25.00mL该溶液用0.0200mol/LKMnO4酸性溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗溶液的体积为30.00mL。

试确定莫尔盐的化学式_________________(请写出计算过程)。

【答案】

(1).FeS2+2Fe3+=3Fe2++2S↓

(2).取少量酸浸后的溶液,向其中滴加数滴KSCN溶液,如果溶液变红则“还原”未完全,反之,已完全(3).7:

2(4).原样品中的n(SO42-)=10×1.398g÷233g/mol=0.06mol,n(MnO4-)=0.0200mol/L×0.03L=0.0006mol,由得失电子守恒可知:

n(Fe2+)=5n(MnO4-)=0.003mol,原样品中n(Fe2+)=0.03mol,由电荷守恒可知:

原样品中n(NH4+)=0.06mol由质量守恒:

n(H2O)=0.18mol,故化学式为:

(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O或(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O

【解析】

本题主要考查对于“用硫铁矿(主要含FeS2、SiO2等)制备莫尔盐的流程”的评价。

涉及Fe3+的氧化性等。

(1)“还原”时Fe3+与FeS2发生还原反应Ⅱ生成S,反应的离子方程式:

FeS2+2Fe3+=3Fe2++2S↓。

实验室检验“还原”已完全就是检验Fe3+不存在,方法是取少量酸浸后的溶液,向其中滴加数滴KSCN溶液,如果溶液变红则“还原”未完全,反之,已完全。

(2)“还原”前后溶液中c(Fe2+)的变化为2.10mol/L,c(

)的变化为0.20mol/L,对应反应I的c(Fe2+)的变化为1.50mol/L,其中还原而成Fe2+的浓度c(Fe2+)为1.40mol/L,反应II的c(Fe2+)的变化为(2.10-0.15)mol/L=0.60mol/L,其中还原而成Fe2+的浓度c(Fe2+)为0.40mol/L,所以反应Ⅰ、Ⅱ中被还原的Fe3+的物质的量之比1.40:

0.40=7:

2。

(3)原样品中n(SO42-)=10×1.398g÷233g/mol=0.06mol,n(M