人教版高中化学选修三教案22 分子的立体构型 第一课时.docx

《人教版高中化学选修三教案22 分子的立体构型 第一课时.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中化学选修三教案22 分子的立体构型 第一课时.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

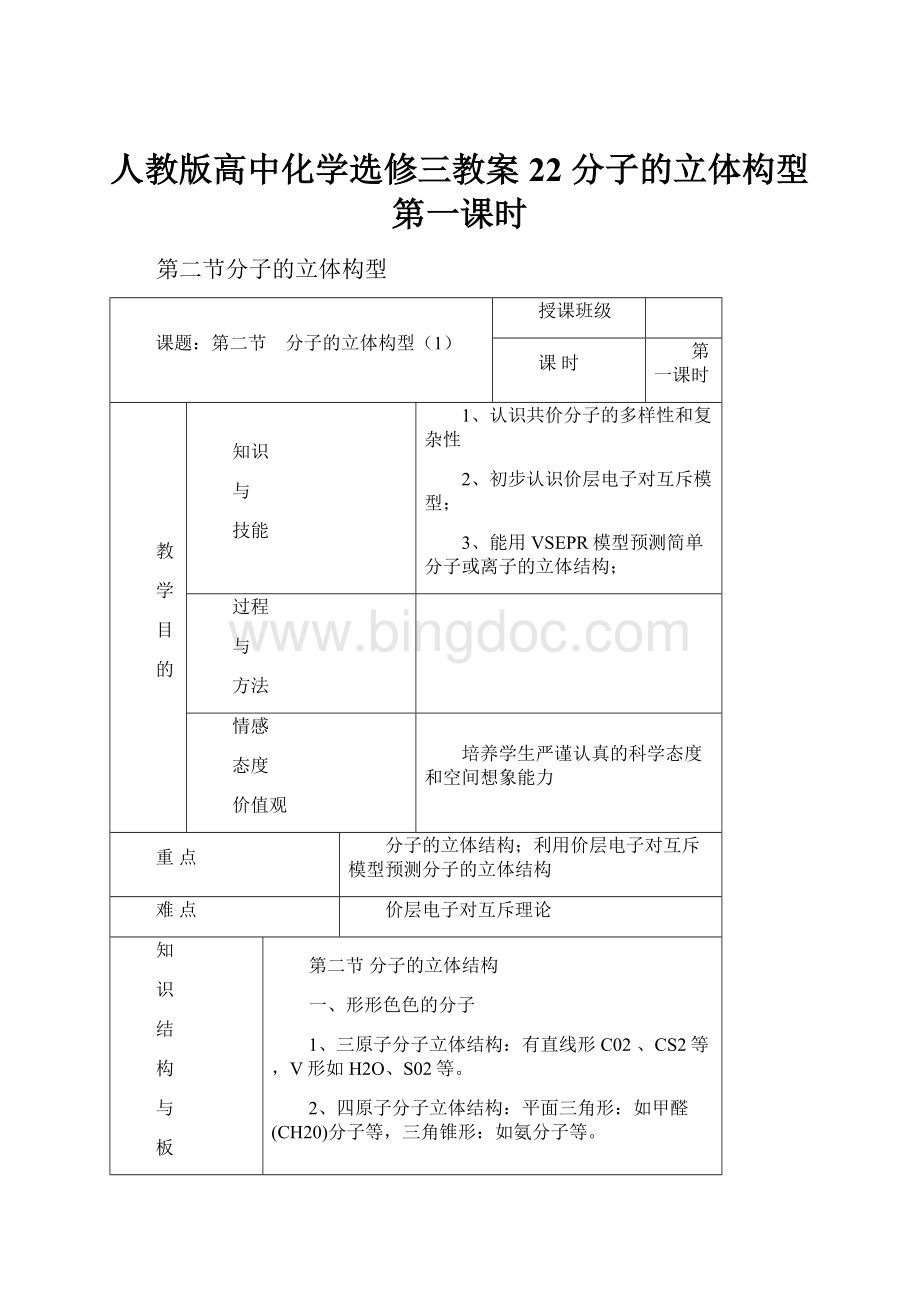

人教版高中化学选修三教案22分子的立体构型第一课时

第二节分子的立体构型

课题:

第二节 分子的立体构型

(1)

授课班级

课时

第一课时

教

学

目

的

知识

与

技能

1、认识共价分子的多样性和复杂性

2、初步认识价层电子对互斥模型;

3、能用VSEPR模型预测简单分子或离子的立体结构;

过程

与

方法

情感

态度

价值观

培养学生严谨认真的科学态度和空间想象能力

重点

分子的立体结构;利用价层电子对互斥模型预测分子的立体结构

难点

价层电子对互斥理论

知

识

结

构

与

板

书

设

计

第二节分子的立体结构

一、形形色色的分子

1、三原子分子立体结构:

有直线形C02、CS2等,V形如H2O、S02等。

2、四原子分子立体结构:

平面三角形:

如甲醛(CH20)分子等,三角锥形:

如氨分子等。

3、五原子分子立体结构:

正四面体形如甲烷、P4等。

4、测分子体结构:

红外光谱仪→吸收峰→分析。

二、价层电子对互斥模型

1、价层电子互斥模型

2、价层电子对互斥理论:

对ABn型的分子或离子,中心原子A价层电子对(包括用于形成共价键的共用电子对和没有成键的孤对电子)之间存在排斥力,将使分子中的原子处于尽可能远的相对位置上,以使彼此之间斥力最小,分子体系能量最低。

3、价层电子对互斥模型:

(1)、中心原子上的价电子都用于形成共价键:

分子中的价电子对相互排斥的结果

(2)、中心原子上有孤对电子:

孤对电子也要占据中心原子周围的空间,并参与互相排斥,使分子的空间结构发生变化。

4、价层电子对互斥理论的应用

(1)确定中心原子A价层电子对数目

(2)价电子对数计算方法

(3)确定价层电子对的空间构型

(4)分子空间构型确定

教学过程

教学步骤、内容

教学方法、手段、师生活动

[复习]共价键的三个参数。

[过渡]我们知道许多分子都具有一定的空间结构,如:

……,是什么原因导致了分子的空间结构不同,与共价键的三个参数有什么关系?

我们开始研究分子的立体结构。

[板书]第二节分子的立体结构

一、形形色色的分子

[讲]大多数分子是由两个以上原子构成的,于是就有了分子中的原子的空间关系问题,这就是所谓“分子的立体结构”。

例如,三原子分子的立体结构有直线形和V形两种。

如C02分子呈直线形,而H20分子呈V形,两个H—O键的键角为105°。

[投影]

[板书]1、三原子分子立体结构:

有直线形C02、CS2等,V形如H2O、S02等。

[讲]大多数四原子分子采取平面三角形和三角锥形两种立体结构。

例如,甲醛(CH20)分子呈平面三角形,键角约120°;氨分子呈三角锥形,键角107°。

[投影]

[板书]2、四原子分子立体结构:

平面三角形:

如甲醛(CH20)分子等,三角锥形:

如氨分子等。

[讲]五原子分子的可能立体结构更多,最常见的是正四面体形,如甲烷分子的立体结构是正四面体形,键角为109°28。

[投影]

[板书]3、五原子分子立体结构:

正四面体形如甲烷、P4等。

[讲]分子世界是如此形形色色,异彩纷呈,美不胜收,常使人流连忘返.分子的立体结构与其稳定性有关。

例如,S8分子像顶皇冠,如果把其中一个向上的硫原子倒转向下,尽管也可以存在,却不如皇冠式稳定;又如,椅式C6H12比船式稳定。

[投影]

[设问]分子的空间结构我们看不见,那么科学家是怎样测定的呢?

[投影]

[阅读]科学视野—分子的立体结构是怎样测定的?

肉眼不能看到分子,那么,科学家是怎样知道分子的形状的呢?

早年的科学家主要靠对物质的宏观性质进行系统总结得出规律后进行推测,如今,科学家已经创造了许许多多测定分子结构的现代仪器,红外光谱就是其中的一种。

分子中的原子不是固定不动的,而是不断地振动着的。

所谓分子立体结构其实只是分子中的原子处于平衡位置时的模型。

当一束红外线透过分子时,分子会吸收跟它的某些化学键的振动频率相同的红外线,再记录到图谱上呈现吸收峰。

通过计算机模拟,可以得知各吸收峰是由哪一个化学键、哪种振动方式引起的,综合这些信息,可分析出分子的立体结构。

[讲]分子中原子不是固定不动的,而是不断地振动着的。

所谓分子立体结构其实只是分子中的原子处于平衡位置时的模型。

当一束红外线透过分子时,分子会吸收跟它的某些化学键的振动频率相同的红外线,再记录到图谱上呈现吸收峰。

通过计算机模拟,可以得知各吸收峰是由哪一个化学键、哪种振动方式引起的,结合这些信息,可分析出分子的立体结构。

[板书]4、测分子体结构:

红外光谱仪→吸收峰→分析。

[过渡]C02和H20都是三原子分子,为什么CO2呈直线形而H20呈V形?

CH20和NH3都是四原子分子,为什么CH20呈平面三角形而NH3呈三角锥形?

为了探究其原因,发展了许多结构理论。

[板书]二、价层电子对互斥模型

[讲]在1940年,希吉维克(Sidgwick)和坡维尔(Powell)在总结实验事实的基础上提出了一种简单的理论模型,用以预测简单分子或离子的立体结构。

这种理论模型后经吉列斯比(R.J,Gillespie)和尼霍尔姆(Nyholm)在20世纪50年代加以发展,定名为价层电子对互斥模型,简称VSEPR(ValenceShellElectronPairRepulsion)。

[板书]1、价层电子互斥模型

[讲]分子的空间构型与成键原子的价电子有关。

价层电子对互斥模型可以用来预测分子的立体结构。

[讲]应用这种理论模型,分子中的价电子对(包括成键电子对和孤电子对),由于相互排斥作用,而趋向尽可能彼此远离以减小斥力,分子尽可能采取对称的空间构型。

[问]价电子对间的斥力又是怎么样的呢?

[投影小结]价电子对之间的斥力

1、电子对之间的夹角越小,排斥力越大。

2、由于成键电子对受两个原子核的吸引,所以电子云比较紧缩,而孤对电子只受到中心原子的吸引,电子云比较“肥大”,对邻近电子对的斥力较大,所以电子对之间的斥力大小顺序如下:

孤电子对—孤电子对>孤电子对—成键电子>成键电子—成键电子

3、由于三键、双键比单键包含的电子数多,所以其斥力大小次序为三键>双键>单键

[讲]价层电子对互斥模型认为,它们之所以有这样的立体结构是由于分子中的价电子对相互排斥的结果。

[板书]2、价层电子对互斥理论:

对ABn型的分子或离子,中心原子A价层电子对(包括用于形成共价键的共用电子对和没有成键的孤对电子)之间存在排斥力,将使分子中的原子处于尽可能远的相对位置上,以使彼此之间斥力最小,分子体系能量最低。

[讲]这种模型把分子分成以下两大类:

一类是中心原子上的价电子都用于形成共价键,如C02、CH20、CH4等分子中的碳原子,在这类分子中,由于价层电子对之间的相互排斥作用,它们趋向于尽可能的相互远离,成键原子的几何构型总是采取电子对排斥最小的那种结构。

它们的立体结构可用中心原子周围的原子数n来预测,概括如下:

[板书]3、价层电子对互斥模型:

(1)、中心原子上的价电子都用于形成共价键:

分子中的价电子对相互排斥的结果

[投影]

ABn

立体结构

范例

n=2

直线型

C02、BeCl2

n=3

平面三角形

CH20、BF3

n=4

正四面体型

CH4、CCl4

n=5

三角双锥形

PCl5

n=6

正八面体形

SF6

[讲]另一类是中心原子上有孤对电子(未用于形成共价键的电子对)的分子,如H2O和NH3,对于这类分子,首先建立四面体模型,每个键占据一个方向(多重键只占据一个方向),孤对电子也要占据中心原子周围的空间,并参与互相排斥。

例如,H20和NH3的中心原子上分别有2对和l对孤对电子,跟中心原子周围的σ键加起来都是4,它们相互排斥,形成四面体,因而H:

O分子呈V形,NH3分子呈三角锥形。

[投影]

[板书]

(2)、中心原子上有孤对电子:

孤对电子也要占据中心原子周围的空间,并参与互相排斥,使分子的空间结构发生变化。

[思考与交流]用VSEPR模型预测下列分子或离子的立体结构。

[汇报]

直线型价电子都用于成键,同CO2;

空间正四面体;

三角锥型;

V型;

空间正三角型。

[讲]利用价层电子对互斥理论时,首先要根据原子的最外层电子数,判断中心原子上有没有孤对电子,然后再根据中心原子结合的原子的数目,就可以判断分子的空间构型

[板书]4、价层电子对互斥理论的应用

[讲]推断分子或离子的空间构型的具体步骤

[板书]

(1)确定中心原子A价层电子对数目

[讲]中心原子A的价电子数与配体X提供共用的电子数之和的一半,即中心原子A价层电子对数目。

计算时应注意:

[投影小结]

(1)氧族元素原子作为配位原子时,可认为不提供电子,但作为中心原子时可认为它所提供所有的6个价电子

(2)如果讨论的是离子,则应加上或减去与离子电荷相应的电子数。

如PO43-中P原子价层电子数就加上3,而NH4+中N原子的价层电子数应减去1

(3)如果价层电子数出现奇数电子,可把这个单电子当作电子对来看待

[板书]

(2)价电子对数计算方法

[讲]对于ABm型分子(A为中心原子,B为配位原子),分子的价电子对数可以通过下式确定

[投影]

n=

[板书](3)确定价层电子对的空间构型

[讲]由于价层电子对之间的相互排斥作用,它们趋向于尽可的相互远离。

价层电子对的空间构型与价层电子对数目的关系:

[投影]价层电子对数目与价层电子对构型关系

价层电子对数目

2

3

4

5

6

价层电子对构型

直线

三角形

四面体

三角双锥

八面体

[板书](4)分子空间构型确定

[讲]根据分子中成键电子对数和孤对电子数,可以确定相应的稳定的分子几何构型。

[思考与交流]请应用VESPR理论,判断下列粒子构型:

CH4、ClO3―、PCl5

[讲]在CH4中,C有4个电子,4个H提供4个电子,C的价层电子总数为8个,价层电子对为4对。

C的价层电子对的排布为正四面体,由于价层电子对全部是成键电子对,因此CH4的空间构型为正四面体。

在ClO3―中,Cl有7个价电子,O不提供电子,再加上得到的1个电子,价层电子总数为8个,价层电子对为4对。

Cl的价层电子对的排布为四面体,四面体的3个顶角被3个O占据,余下的一个顶角被孤对电子占据,因此为三角锥形。

在PCl5中,P有5个价电子,5个Cl分别提供1个电子,中心原子共有5对价层电子对,价层电子对的空间排布方式为三角双锥,由于中心原子的价层电子对全部是成键电子对,因此PCl5的空间构型为三角双锥形。

[讲]利用价层电子对互斥理论,可以预测大多数主族元素的原子所形成的共价化合物分子或离子的空间构型

[投影小结]

[小结]价层电子对互斥模型对少数化合物判断不准,不能适用于过渡金属化合物,除非金属具有全满、半满或全空的d轨道。

根据价层电子对互斥理论:

分子的立体结构是由于分子中的价电子对相互排斥的结果,其规律如下:

[投影]

分子类型

中心原子

空间构型

AB2

有孤对电子

V型

无孤对电子

直线形

AB3

有孤对电子

三角锥形

无孤对电子

平面三角形

AB4

无孤对电子

四面体形

[随堂练习]

1、用VSEPR模型预测,下列分子形状与H2O相似,都为V型的是()

A.OF2B.BeCl2C.SO2D.CO2

2、用VSEPR模型预测,下列分子中键角不是1200的是A.C2H2B.C6H6C.BF3D.NH3

3、根据价电子对互斥理论,判断H3O+的空间结构式

A.三角锥形B.正四面体

C.平面正三角形D.变形四面体

教学回顾:

下方文件为赠送,方便学习参考

第三节酯化反应

教学目标

知识技能:

掌握酯化反应的原理、实验操作及相关问题,进一步理解可逆反应、催化作用。

能力培养:

培养学生用已知条件设计实验及观察、描述、解释实验现象的能力,培养学生对知识的分析归纳、概括总结的思维能力与表达能力。

科学品质:

通过设计实验、动手实验,激发学习兴趣,培养求实、探索、创新、合作的优良品质。

科学方法:

介绍同位素示踪法在化学研究中的使用,通过酯化反应过程的分析、推理、研究,培养学生从现象到本质、从宏观到微观、从实践到理论的科学思维方法。

教学方法:

研究探索式,辅以多媒体动画演示。

课时安排:

第1课时:

乙酸的性质及酯化反应实验(本文略去乙酸的其它性质部分)

第2课时:

酯化反应问题讨论

教学过程

第一课时

【过渡】我国是一个酒的国度,五粮液享誉海内外,国酒茅台香飘万里。

“酒是越陈越香”。

你们知道是什么原因吗?

【板书】乙酸的酯化反应

【学生实验】乙酸乙酯的制取:

学生分三组做如下实验,实验结束后,互相比较所获得产物的量。

第一组:

在一支试管中加入3mL乙醇和2mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

第二组:

在一支试管中加入3mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2mL浓硫酸和2mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有水的接受试管的液面上,观察现象。

第三组:

在一支试管中加入3mL乙醇,然后边振荡边慢慢加入2mL浓硫酸和2mL乙酸,按教材P71,图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到盛有饱和碳酸钠溶液的接受试管的液面上,观察现象。

强调:

①试剂的添加顺序;

②导管末端不要插入到接受试管液面以下;

③加热开始要缓慢。

【师】问题①:

为什么要先加入乙醇,然后边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸?

【生】此操作相当于浓硫酸的稀释,乙醇和浓硫酸相混会瞬间产生大量的热量,并且由于乙醇的密度比浓硫酸小,如果把乙醇加入浓硫酸中,热量会使得容器中的液体沸腾飞溅,可能烫伤操作者。

【师】问题②:

导管末端为什么不能插入到接受试管液面以下?

【生】防止加热不均匀,使溶液倒吸。

【追问】除了采用这样一种方法防止倒吸外,此装置还有哪些其它改进方法?

【生】可以将吸收装置改为导管连接干燥管,干燥管下端插入液面以下防止倒吸(或其它合理方法)。

【师】问题③:

为什么刚开始加热时要缓慢?

【生】防止反应物还未来得及反应即被加热蒸馏出来,造成反应物的损失。

【师】所以此装置也可以看作是一个简易的蒸馏装置,那么,装置的哪一部分相当于蒸馏烧瓶?

哪一部分相当于冷凝管?

【生】作为反应容器的试管相当于蒸馏烧瓶,导管相当于冷凝管,不是用水冷却而是用空气冷却。

【追问】开始时缓慢加热是不是在产物中就不会混入乙酸和乙醇了?

如何验证?

【生】用蓝色石蕊试纸来检验,如果变红,说明有乙酸;乙醇可以用红热的铜丝与之反应后显红色来检验。

【师】①盛有饱和碳酸钠溶液的试管不能用石蕊来检验是否含有乙酸,其实只要将试管振荡一下,看是否有气泡逸出就可以了;

②接受试管中有大量的水,其中溶解的少量乙醇可能无法通过CuO与乙醇的反应来验证,但可根据有乙酸挥发出来,推知也会有乙醇挥发出来。

【师】接受试管中有什么现象?

所获得产物的量多少如何?

【总结】第一组接受试管内无明显现象,第二、三组实验中接受试管内有分层现象,并有浓厚的果香气味。

从对比结果来看,第一组做法几乎没有收集到产物;第二组做法得到一定量的产物;第三组做法收集到的产物的量最多。

【布置课后讨论题】

①为什么第一组做法几乎没有得到乙酸乙酯?

②第二组做法比第三组做法得到的乙酸乙酯的量明显少,试分析原因,并设计实验证明你的分析是正确的(欢迎大家到实验室进行实验)。

③你对酯化反应有哪些方面的认识?

请查阅相关资料后回答。

第二课时

【引入】回忆上节课的实验和课后讨论题。

问题①:

为什么第一组做法几乎没有得到乙酸乙酯?

【答】CH3COOH跟C2H5OH发生酯化反应是有机物分子间的反应,在不加浓硫酸时,即使在加热条件下,反应速率仍很慢,所以当混合物加热时,蒸气成分是CH3COOH和C2H5OH的蒸气,乙酸乙酯的蒸气极少甚至可以说没有,当然在Na2CO3溶液的液面上不会收集到乙酸乙酯。

由此可见,浓硫酸主要起催化作用,其次,因为制取乙酸乙酯的反应是可逆的,所以浓硫酸也能除去生成物中的水,有利于反应向生成物方向进行。

【板书】1、浓硫酸的作用:

催化剂;除去生成物中的水,使反应向生成物方向进行。

【师】在该反应中,为什么要强调加冰醋酸和无水乙醇,而不用他们的水溶液?

【生】因为冰醋酸与无水乙醇基本不含水,可以促使反应向生成酯的方向进行。

【师】在上一节的实验中,为了获取更多的乙酸乙酯,我们除了利用浓硫酸除去生成物中的水,促使反应向生成物方向进行外,还用到了其它什么方法促使反应向生成物方向进行?

【生】制取乙酸乙酯的实验同时还是一个简易的蒸馏装置,边反应边蒸馏,使生成物及时从反应体系中分离出去,也有利于试管内的反应向生成物方向进行。

问题②:

第二组做法比第三组做法得到的乙酸乙酯的量明显少,试分析原因,并设计实验证明你的分析是正确的。

【答】由于加入了催化剂浓硫酸,反应速率大大加快了。

加热时,蒸馏出的蒸气的成分是乙酸乙酯、乙醇和乙酸,冷凝成液体后收集在盛水的试管中,但乙酸和乙醇是溶于水的,乙酸乙酯作为有机物,又易溶于乙酸和乙醇这样的有机溶剂中,所以必然有部分乙酸乙酯溶在乙酸和乙醇的水溶液中,因而收集量减少;但试管中如果盛放Na2CO3溶液,可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量,提高收集效率,并提高乙酸乙酯的纯度,因而收集量要多。

【板书】2、饱和碳酸钠溶液可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量。

【实验证明】取等浓度、等体积的乙酸(或乙醇)溶液和碳酸钠溶液,分别盛放于两支试管中,再分别加入等体积乙酸乙酯,振荡后静置,结果是盛乙酸(或乙醇)溶液的试管中的乙酸乙酯变少,另一个几乎无变化。

(需要注意的是,在此,学生往往会提出乙醇没有与Na2CO3反应的问题,更进一步的解释应是“冷凝液中的乙酸被Na2CO3中和生成CH3COONa,CH3COONa和溶液中大量的Na2CO3都属于离子化合物,增强了溶剂的极性,降低了乙酸乙酯在溶液中的溶解量”。

但考虑到分子的极性和相似相溶原理在选修3《物质结构与性质》中才学习到,因此暂不宜引申)

问题③:

你对酯化反应有哪些方面的认识?

【答】酯化反应是指酸跟醇反应生成酯和水的反应(与将来在选修5中要讲到的醇跟氢卤酸的反应相区别)。

【板书】3、酯化反应:

酸跟醇反应生成酯和水的反应。

【设疑】在上述反应中,生成水的氧原子由乙酸的羟基提供,还是由乙醇的羟基提供?

用什么方法可以证明呢?

【分析】脱水有两种情况,

(1)酸脱羟基醇脱氢;

(2)醇脱羟基酸脱氢。

在化学上为了辨明反应历程,常用同位素示踪法。

即把某些分不清的原子做上记号,类似于侦察上的跟踪追击。

事实上,科学家把乙醇分子中的氧原子换成放射性同位素18O,结果检测到只有生成的乙酸乙酯中才有18O,说明脱水情况为第一种,即乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应的机理是“酸脱羟基醇脱氢”。

放射性同位素示踪法可用于研究化学反应机理,是匈牙利科学家海维西(G.Hevesy)首先使用的,他因此获得1943年诺贝尔化学奖。

【板书】反应机理:

酸脱羟基醇脱氢

【动画演示】用3D动画演示乙酸与乙醇发生酯化反应的过程,使学生加深对反应机理的认识。

【师】还记得我们在讲酯化反应的开始提到的问题吗?

为什么“酒是越陈越香”?

请大家结合所学过的醇和酸的知识做出解释。

【生】酒在放置过程中,其中的乙醇有部分逐渐转化为乙酸,乙酸和乙醇缓慢反应生成了具有香味的乙酸乙酯。

【师】很多鲜花和水果的香味都来自酯的混合物。

现在还可能通过人工方法合成各种酯,用作各种饮料、糖果、香水、化妆品等的香料。

【小结】略

【作业布置】略

【板书设计】乙酸的酯化反应

1.浓硫酸的作用:

催化剂;除去生成物中的水,使反应向生成物方向进行。

2.饱和碳酸钠溶液可以除去乙酸,溶解乙醇,减少乙酸乙酯在溶液中的溶解量。

3.酯化反应:

酸跟醇反应生成酯和水的反应。

反应机理:

酸脱羟基醇脱氢