高考地理二轮专题复习 大气圈中的物质运动和能量交换 第2课时 全球气压带与风带分析判断气候类型导学案1.docx

《高考地理二轮专题复习 大气圈中的物质运动和能量交换 第2课时 全球气压带与风带分析判断气候类型导学案1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考地理二轮专题复习 大气圈中的物质运动和能量交换 第2课时 全球气压带与风带分析判断气候类型导学案1.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考地理二轮专题复习大气圈中的物质运动和能量交换第2课时全球气压带与风带分析判断气候类型导学案1

自然环境中的物质运动与能量交换

大气圈中的物质运动和能量交换

第二课时:

全球气压带与风带、分析判断气候类型

【知识构建】

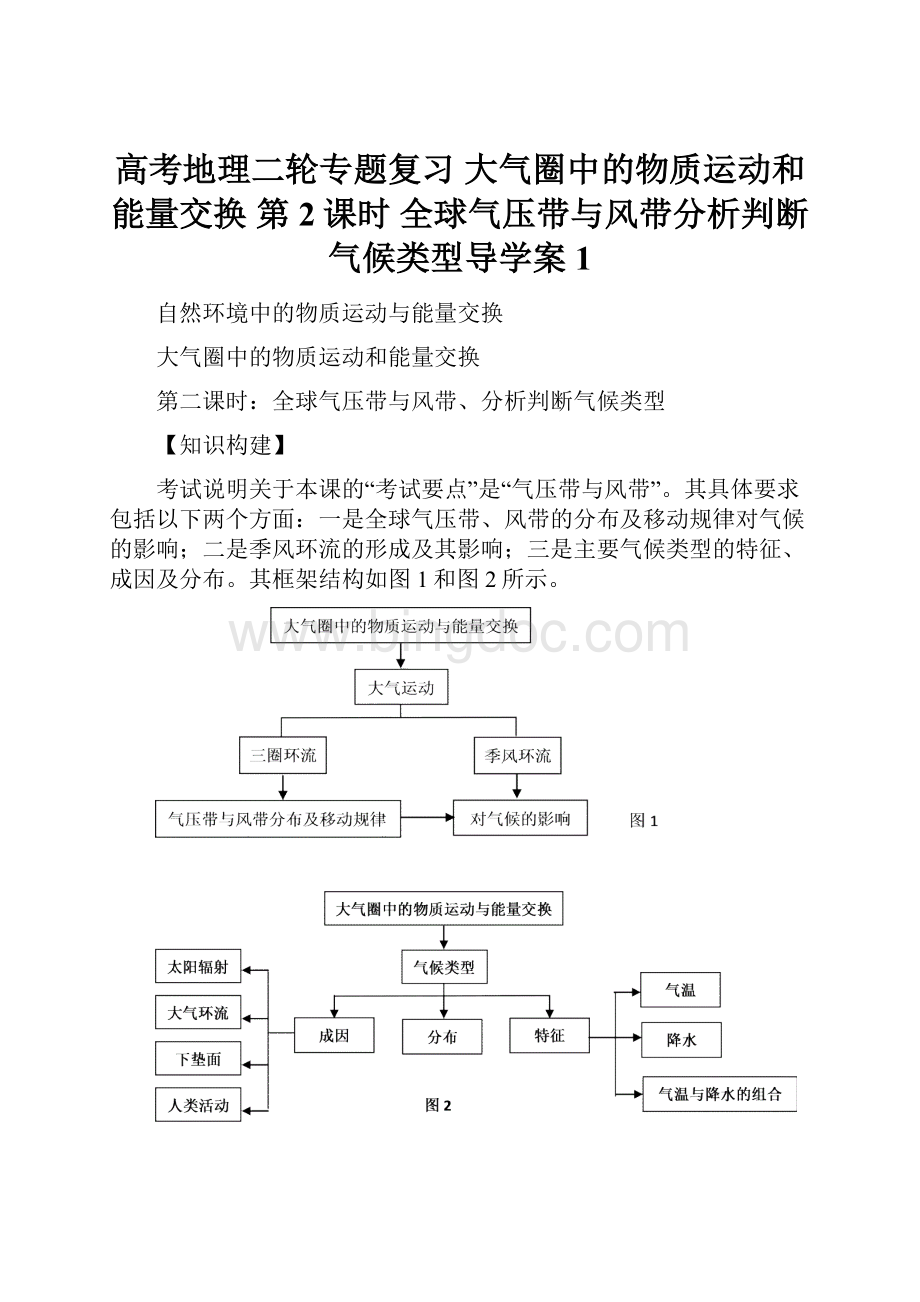

考试说明关于本课的“考试要点”是“气压带与风带”。

其具体要求包括以下两个方面:

一是全球气压带、风带的分布及移动规律对气候的影响;二是季风环流的形成及其影响;三是主要气候类型的特征、成因及分布。

其框架结构如图1和图2所示。

【教学目标】

1.绘制全球气压带、风带示意图,了解气压带、风带的形成,分析其分布、移动规律及对气候的影响,提高分析问题的能力。

2.通过读冬、夏海平面气压分布图,分析海陆分布对气压带的影响,理解季风环流的形成及影响。

3.利用近几年高考试题中的典型试题进行解题训练,归纳解题方法和解题技巧。

4.通过拓展训练题达到对考试要点的触类旁通、举一反三。

5.读图说出世界气候类型的分布的一般规律、结合气候统计资料说出主要气候类型的特点。

6.理解影响气候的主要因素,能够分析主要气候类型的形成原因。

7.掌握气候类型判断的一般步骤和方法,能够根据气候的分布、成因、特征等方面判断主要气候类型。

8.利用近几年高考试题中的典型试题进行解题训练,归纳解题方法和解题技巧。

【重难点分析】

本节的重难点内容是“全球的气压带与风带分布及其移动规律对气候的影响”和“季风环流的形成及其影响”。

1、复习重点:

理解三圈环流和季风环流是大气环流的重要组成部分,学会分析其对世界气候的形成产生影响。

气候类型判断的一般步骤和方法,即根据气候的分布、成因、特征等方面判断气候类型。

2、复习难点:

分析“全球的气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响”、“西南季风的成因”对学生思维的综合性要求较高,需要通过对众多相关示意图和统计图表的分析、比较、判断。

全球的气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响;季风环流对气候的影响。

【课前准备】

结合《考试说明》,阅读教材,把握主干知识,构建专题内的知识体系。

结合导学案,进行适当的课前训练,记录有疑问的知识点,尽量分清题目训练中出错的原因。

【课堂活动设计】

第一部分:

复习导入设计

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

考向

分析

投影展示近年来江苏高考题中有关“气压带与风带”“季风环流”的内容和题目。

分析试题涉及的考点,理解高考试题中有关“气压带与风带”“季风环流”问题的切入点和重难点。

高考试题的分析和运用。

会学生深入理解高考考点,提升分析问题的能力。

学习

目标

展示

投影展示《考试说明》中关于本部分的考试要点及具体的考试内容,要求学生说出考点关键词。

①朗读考试要点;②说出关键词并根据自己理解简要分析考试要求。

明确学习目标,提高学生学习的有的放矢的能力。

第二部分:

复习内容设计

考点诠释1:

全球气压带、风带的分布及移动规律。

大气环流

1.大气环流的概念:

全球性有规律的大气运动。

三圈环流和季风环流属于大气环流的组成部分。

2.大气环流的作用:

调节高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽分布;对各地的天气和气候有着重要影响。

二、气压带、风带的分布及移动规律对气候的影响

1.三圈环流:

(1)影响因素:

高低纬受热不均、地转偏向力。

(2)分布情况:

低纬环流(0°-30°),中纬环流(30°-60°),高纬环流

(60°-90°)

(3)三圈环流在近地面的表现:

七个气压带、六个风带,赤道低压为轴南北对称,高、低压相间分布,中间为风带。

探究活动1:

开展小组合作学习,研讨气压带、风带的分布和移动规律及其对气候的影响。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

气压带、风带的布和移动规律及其对气候的影响

①投影如图2所示的“气压带、风带的形成与分布示意图”,以及如图3所示的“气压带、风带的季节移动示意图”。

②展示导学问题:

请在图2中填写A、C、E、G气压带的名称,画出B、D、F风带的风向。

全球气压带风带的分布有何特点?

图中气压带的成因是否相同?

气压带和风带各有何特点?

根据图3分析气压带、风带有何移动规律?

结合实例,说明气压带、风带的分布和移动规律对气候的影响,完成表1-3。

③对学生的学习进程进行及时指导。

④对交流的成果组织评议,最后给予准确评价。

①小组内每一位成员先自主学习,绘图并思考教师提出的导学问题。

②小组内交流,讨论,提出新的疑问。

讨论过程中记录员及时填写“小组合作学习研讨过程记录表”,如表1所示。

③小组组长整合每个成员的个人观点,填写表3、表2和表3。

④2-3个小组分别投影已经完成的绘图和比较表,并让发言人交流小组成果,其他组可提出补充意见,发言人回答其他组成员的质疑。

通过小组合作学习,掌握绘图技能,提高读图分析能力,建构本课的重点,突破难点知识,并培养协作能力。

[内容解析]图2为“气压带、风带的形成与分布示意图”,由图可知,从赤道到极地在立体方向上存在三圈环流,而从赤道到极地在近地面上存在四个气压带和三个风带。

不同的气压带和风带因大气运动状况不同而具有不同的属性,在其影响下出现不同的天气、气候特征。

图3所示的“气压带、风带的季节移动示意图”,由图中二分二至日气压带、风带分布的位置可得出结论:

气压带、风带随太阳直射点的季节移动而移动,就北半球而言,大致夏季偏北,冬季偏南。

而气压带、风带的季节移动,常又会使同一地区在不同季节表现出不同的天气、气候状况。

如地中海气候区,夏季受副热带高压带控制,炎热干旱;冬季受西风带控制,温和多雨。

再如,热带草原气候正处在赤道低压带(湿季)和信风带(干季)交替控制地区,干湿季明显交替。

(注意:

气压带和风带都指近地面的情况,而不是高空。

)

2.气压带、风带的分布及移动规律对气候的影响

表1气压带的特点

气压带

成因

特征

气流

属性

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

赤道低气压带

表2风带的特点

风带

风向

属性

信风带

西风带

极地东风带

表3气压带、风带的分布和移动对气候影响的实例

气候类型

大气环流状况

降水特征

热带雨林气候

常年受控制

雨型

温带海洋性气候

位于温带大陆海岸,常年受带影响

地中海气候

位于亚热带大陆海岸,夏季受控制,冬季受带影响

雨型

热带草原气候

夏季受带影响,冬季受控制

雨型

热带、亚热带、温带季风气候

夏季盛行来自海洋的风,

冬季盛行来自大陆内部的风

热带沙漠气候

常年受带或带控制,降水稀少

雨型

读图训练气压带、风带的分布图的判读。

1.说出数字代表的气压带、风带名称

2.与杭州白昼时间最短的时刻相一致的是

3.说出数字代表的气压带、风带名称。

[典型例题1](2011年江苏卷)

图5为北非简图,图6为甲、乙两地气温和降水统计图。

读图回答问题。

(1)甲、乙两地气温和降水的差异是

___________________________。

(2)试从气压带、风带的

移动规律分析产生上述差异的原因。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

影响地表形态变化的内外力因素

①使用多媒体投影展示典型例题1的图(图4和图5)。

②教师分析学生的解题思路,进行评价。

③提炼解答同类试题的思路、技巧和方法。

使用多媒体投影展示图5,教师进行图形变换的解读,指出本题的命题意图。

①学生分小组讨论完成典型例题1。

②学生说出解题思路和所选答案,展示自己的思维过程。

①选择江苏高考题中的典型例题进行解题训练。

②指导学生积极地在头脑中建模。

③使学生形成成熟的思维体系和稳定的解题方法。

答案:

(1)降水:

甲地降水多,主要分布在冬半年;乙地降水少。

气温:

乙地全年高于甲地;乙地年较差大于甲地。

(2)甲地夏季受副热带高气压带控制,冬季受湿润的西风影响;乙地常年受副热带高气压带、信风带控制

思路点拨:

本题考点定位是气压带风带的分布规律及其对气候的影响。

第

(1)气温差异主要从气温高低与气温年较差回答;降水差异要从降水量多少,降水的季节分配两方面回答;第

(2)题原因甲地位于地中海沿岸,受副热带高气压带和西风带交替控制,乙地位于北回归线附近的热带荒漠带,常年受副热带高气压带或者信风带控制。

三、季风环流的形成及其影响

探究活动2:

开展小组合作学习,研讨海陆分布对大气环流的影响及季风环流。

表4海陆分布对大气环流的影响

半球

月份

形成原因

气压中心

大陆

海洋

北半球

7月

带被大陆压切断

低压

和亚速尔高压

1月

带被大陆压切断

高压

阿留申和冰岛低压

南半球

海洋面积占绝对优势,气压带基本上呈状分布。

表5东亚季风和南亚季风比较

项目

东亚季风

南亚季风

气候类型

温带季风气候、亚热带季风气候

热带季风气候

季风

冬季风

夏季风

冬季风

夏季风

风向

源地

蒙古、西伯利亚

太平洋(北半球)

蒙古、西伯利亚

印度洋(南半球)

成因

特点

冬季风强于夏季风

夏季风强于冬季风

范围

中国东部、朝鲜半岛、日本

中南半岛、印度半岛、菲律宾、我国云南南部和海南岛

对农业生产的影响

亚热带季风气候区:

一年两熟或三熟;温带季风气候区:

一年一熟或两年三熟。

两季播种,旱季收获

有利:

;不利:

等灾害

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

海陆分布对大气环流的影响及季风环流

投影图7“一月海平面气压分布示意图”、图8“七月海平面气压分布示意图”和图8“亚洲季风示意图”。

展示导学问题:

观察图7、图8,北半球气压带分布有何特点?

形成原因是什么?

完成表4。

图9中左右两图分别表示什么季节?

判断的依据是什么?

比较东亚季风和南亚季风完成表5。

③对学生的学习进程进行及时指导。

④对交流的成果组织评议,最后教师给予准确评价。

①小组内每一位成员先自主学习,读图思考教师提出的导学问题,并在自己的学案上填写表4和表5内容。

②小组内交流,讨论,提出新的疑问。

讨论过程中记录员及时填写“小组合作学习研讨过程记录表”。

③小组组长整合每个成员的个人观点,完善表4和表5。

④2-3个小组分别投影已经完成的比较表,并让发言人交流小组成果,其他组可提出补充意见,发言人回答其他组成员的质疑。

通过合作学习,加强生生互动,增强学生的自主学习能力和协作精神,同时使学生学会从图中提取有效信息,增强读图分析能力和解题能力,也有助于学生对该重点知识深入的理解和掌握。

[内容解析]图7表示“一月海平面气压分布示意图”,图7表示“七月海平面气压分布示意图”,这两幅图直观的反映了海陆分布对大气环流的影响。

由于海陆之间热力性质的差异,形成了冬夏海陆气压活动中心,从而使实际的气压带往往不能呈现出明显的带状分布,南、北半球气压带的分布也因此表现出不同的特点。

图9为“亚洲季风示意图”,季风环流是全球性大气环流的重要组成部分。

海陆热力性质的差异使原本分布对称的气压带和风带受到破坏,形成冬、夏海陆大气活动中心,这些高、低气压中心,其强弱随季节而消长,位置随季节而移动,进而形成了季风环流,影响着世界各地的天气和气候。

季风环流以亚洲最为典型,通过对东亚和南亚季风的比较分析,突出季风环流的成因、冬夏季风的风向、特点以及季风环流的影响。

[典型例题2](2008年高考江苏卷)

图10

图10为“甲、乙两地地理位置示意图”,图11为“甲、乙两地年内气温与降水量变化图”。

读图回答下列问题。

图11

填表比较甲乙两地气候特征及其差异的主要原因:

气候特征

相同点

不同点

气候特征差异产生

的主要原因

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

影响地表形态变化的内外力因素

使用多媒体投影展示典型例题题2的图(图10和图11),指出景观图在考查本考点中的重要性。

②教师分析学生的解题思路,进行评价。

③提炼解答同类试题的思路、技巧和方法。

学生自主完成典型例题题2。

②学生说出解题思路和所选答案,展示自己的思维过程。

①选择高考题中的典型例题进行解题训练,关注地貌景观图。

②指导学生积极地在头脑中建模。

③使学生形成成熟的思维体系和稳定的解题方法。

答案:

气候特征

相同点

夏季高温多雨;降水季节变化大

不同点

甲地全年气温高(或乙地气温年较差大或乙地冬温低)

甲地雨季短(或乙地雨季长)

气候特征差异产生

的主要原因

受不同季风影响(甲地主要因气压带和风带的季节移动,乙地因海陆热力性质差异);甲地因地形阻挡.受冬季风影响小

思路点拨:

读图10判断出甲地位于印度半岛西海岸,为热带季风气候,夏季受西南季风影响,西南季风(南半球的东南信风北移越过赤道,受地转偏向力影响偏转而形成)从海洋上带来丰沛的水汽,因此夏季高温多雨;冬季受东北季风影响,受背部喜马拉雅山脉的阻挡温暖少雨。

乙地位于我国华南地区,为亚热带季风气候,由于海陆热力性质差异,夏季主要受东南季风影响高温多雨;冬季受东北季风影响,温和少雨。

读图11归纳甲、乙两地气候特征的差异性。

考点诠释2:

主要气候类型的分布和成因。

一、世界主要气候的成因和分布

1.气候的形成因子:

太阳辐射(纬度因素)、大气环流、下垫面、人类活动。

[典型例题3](2014年高考江苏卷)

阅读材料,回答下列问题

材料:

斑头雁是食草性水禽,喜集群,飞翔能力强,有迁徙习性,其迁徙路线和时间相对固定,下图为斑头雁在亚洲地区的主要迁徙路线示意图。

(3)南亚地区是斑头雁重要的越冬地,其冬季温暖的原因是▲。

恒河河口湿地和印度河湿地的气候类型分别是▲、▲。

(4分)

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

影响地表形态变化的内外力因素

使用多媒体投影展示典型例题题3的图(图12),指出影响气候的因素在本考点中的重要性。

②教师分析学生的解题思路,进行评价。

③提炼解答同类试题的思路、技巧和方法。

学生自主完成典型例题题2。

②学生说出解题思路和所选答案,展示自己的思维过程。

①选择高考题中的典型例题进行解题训练,关注影响气候的主要因素。

②指导学生积极地在头脑中建模。

③使学生形成成熟的思维体系和稳定的解题方法。

答案:

原因:

①纬度低;②海拔低;③北部山地高原对寒冷气流的阻挡

热带季风气候;热带沙漠气候

2.气候的分布规律

探究活动3:

读图3说出世界气候类型的分布的一般规律,分析主要气候类型的形成并完成表6。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

世界主要气候类型的分布、

成因

投影“气候类型分布模式图”(图13)

展示导学问题:

根据图13说出世界主要气候类型的分布规律。

结合气压带、风带的季节移动规律,分析各气候类型的主要成因及特征,完成表1。

总结影响气候形成的主要因素有哪些?

③倾听学生回答,引导同学们对回答者的观点作出正确评价。

①读图13和表6,进行思考与判断,可以与旁边的同学讨论。

②根据对图13的分析,完成表6。

③1名学生投影自己完成的表6内容,其他学生点评并补充。

气候类型分布模式图有助于学生掌握并记忆气候类型的分布规律,理解气候的成因与特征。

也有助于将各种气候类型进行对比分析使学生初步掌握根据分布和成因判断气候类型的一般方法,从而突破本课内容的又一难点。

[内容解析]图13表示“世界主要气候类型分布模式图(以亚欧大陆为例)”,该模式图主要反映了大气环流、太阳辐射及下垫面等因素对气候形成和分布的影响,同学们应记熟该模式图,同时结合区域定位(包括经纬网定位),学会推断气候类型,分析该气候的成因和特征。

另外还要关注几个特例:

①三处特殊的热带雨林气候分布区:

非洲马达加斯加岛的东侧、澳大利亚东北部、巴西高原东南;②东非高原赤道地区的热带草原气候;③温带海洋性气候分布特例:

挪威中部海岸、冰岛南岸;④温带大陆性气候分布特例:

北美大陆东岸、巴塔哥尼亚高原等。

表6主要气候类型的特征、成因及分布规律

温度带

气候类型

分布规律

成因

气候特征

热带

热带雨林气候

南北纬10°之间

全年高温多雨

热带疏林草原

气候

南北纬10°~20°之间

全年高温,干湿季交替

热带沙漠气候

南北纬20°~30°大陆内部、西岸

副高或信风带控制

热带季风气候

北纬10°~25°的大陆东岸

全年高温,分旱雨两季

亚热带

地中海气候

亚热带季风气候

南北纬25°~35°的大陆东岸

温带

温带海洋性气候

温带季风气候

南北纬35°~55°的大陆东岸

夏季暖热多雨

冬季寒冷干燥

温带大陆性气候

温带的大陆内部

远离海洋,水汽难达,常年受大陆气团控制

冬寒夏暖,气温日、年较差大

亚寒带

亚寒带针叶林

气候

北纬60°~70°间

极地大陆(海洋)气团

冬长寒夏短暖

寒带

苔原气候

北纬70°~80°间

极地气团控制

全年严寒

冰原气候

南北半球极地内陆

极地高压控制

全年酷寒

高山高原气候

高大的山地、高原

气温随高度变化

气温气压低,光照强

[典型例题4](2016年江苏卷)阅读材料,回答下列问题。

(14分)

材料一湄公河发源于中国青海省,注入南海,在中国境内称澜沧江,出境后称湄公河。

澜沧江-湄公河流域资源丰富,人口众多,但经济社会发展水平并不高。

材料二受强厄尔尼诺的影响,2015年底以来,澜沧江-湄公河流域遭受异常严重旱灾。

中国于2016年3月15日开始经景洪水电站对下游实施应急补水,以帮助缓解旱情。

为致力于区域经济社会的可持续发展,该流域各国在不同领域开展了广泛的合作。

材料三图12为澜沧江-湄公河示意图,图13为流域内三城市的气候资料图。

(1)图13中气候资料②与图12中所示城市对应的是,其气温年变化的特点是,这主要是因为。

(3分)

(2)湄公河的补给水源主要依赖,其径流变化的最显著特征是,其中下游的最低水位通常出现在月份。

(3分)

(3)澜沧江-湄公河流域各地每年都要经历一次强度不等和历时不同的干旱,这是因为、。

严重的干旱可能对湄公河河口三角洲地区产生的影响有、。

(4分)

答案:

(1)昌都冬冷夏凉海拔高(地处高原)

(2)降水(雨水)水位季节变化大4(或3~4)

(3)冬半年盛行东北季风,降水少气温高,蒸发旺盛

河口受海浪侵蚀作用,三角洲后退工、农业生产缺水生活用水困难

海水倒灌,生态环境恶化

思路点拨:

(1)只有昌都1月低于零度。

气温高低可以直接从图中读出。

气温的特点主要受地形的影响。

此地为高原气温年变化大。

(2)河流的补给可以联系气候进行回答。

这地区降水多,以降水(雨水)补给为主,水位季节变化大。

(3)从图中可以看出降水的季节变化大,1-5月降水特别少,容易发生干旱。

严重的干旱可能对湄公河河口三角洲地区产生的影响主要有对工、农业生产、人的生活产生影响。

(4)从水能开发、航运和环境保护方面分析合作分析国家之间的合作。

实现流域的可持续发展,就要注重环境保护。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

地球

的圈层结构

①使用多媒体投影展示典型例题题4的图(图12、图13)。

②教师分析学生的解题思路,进行评价。

③教师指导学生提炼解答同类试题的思路、技巧和方法。

①学生自主完成典型例题题4。

②学生说出解题思路和所选答案,展示自己的思维过程。

①选择高考题中的典型例题进行解题训练。

②指导学生积极地在头脑中建模。

③使学生形成成熟的思维体系和稳定的解题方法。

考点诠释3:

主要气候类型的特征和判断。

二、主要气候类型的特征和判断

探究活动4:

根据图15“气温变化曲线和降水量柱状图”说出主要气候类型的特征、判断气候类型。

并完成表7。

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

世界主要气候类型的特征、

以及分析判断的方法

①投影“气温曲线和降水量柱状图”(图15)。

②展示导学问题:

判断图15中各气候类型,并说出气候类型判断的一般步骤?

③倾听学生回答,引导同学们对回答者的观点作出正确评价。

①读图13和表6,进行思考与判断,可以与旁边的同学讨论。

②根据对图15的分析,完成表7。

③1名学生投影自己完成的表7内容,其他学生点评并补充。

气温曲线和降水量柱状图有助于学生对个气候类型的特征有一个直观认识,也有助于将各种气候类型进行对比分析使学生初步掌握气候类型判断的一般方法,从而突破本课内容的又一难点。

[内容解析]图15表示“气温曲线和降水量柱状图”,根据图15分三步判断气候类型(见表7)。

在分析过程中要注意区别不同气候类型在年降水量上的差别:

如热带草原气候的降水量平均约为热带季风气候的一半;温带季风气候的降水通常比温带大陆性气候的降水多一点。

表7根据气温和降水的有关数据判断气候类型

步骤

依据

因素变化

结论

判定半球

气温

6、7、8三个月气温高(气温曲线呈波峰型)

北半球

12、1、2三个月气温高(气温曲线呈波谷型)

南半球

判定所属温度带

最低月气温与最高月气温

最冷月气温大于15℃

热带气候

最冷月气温在0—15℃之间

最热月均温大于25℃

亚热带气候

最热月均温10—20℃

温带海洋性气候

最冷月气温在0℃以下

最热月均温20℃以上

温带季风气候、

温带大陆性气候

最热月均温10—20℃

亚寒带针叶林气候

最热月均温0—10℃

苔原气候

最热月均温0℃以下

冰原气候

确定气候类型

降水季节分配

年雨型

热带雨林气候、温带海洋性气候

少雨型

热带沙漠气候、温带大陆性气候、极地气候

夏雨型

热带季风、亚热带季风、温带季风、热带草原气候

冬雨型

地中海气候

[典型例题5](2013年江苏卷)

图16是2013年5月15日14:

00欧洲部分地区海平面等压线分布图,图17是①、②两种气候类型的气温与降水量图。

图6所示①、②气候类型与图5中甲、乙、丙、丁四地气候类型相符的有

A.①一甲B.①一丙C.②一乙D.②一丁

教学

内容

教师活动

学生活动

设计意图

影响地表形态变化的内外力因素

①使用多媒体投影展示典型例题5的图(图16和图17),指出景观图在考查本考点中的重要性。

②教师分析学生的解题思路,进行评价。

③提炼解答同类试题的思路、技巧和方法。

①学生自主完成典型例题2。

②学生说出解题思路和所选答案,展示自己的思维过程。

①选择江苏高考题中的典型例题进行解题训练,关注地貌景观图。

②指导学生积极地在头脑中建模。

③使学生形成成熟的思维体系和稳定的解题方法。

答案:

AD

思路点拨:

本题考查雷达图的判读和气候类型的判断及其分布。

从图17的左图气温曲线可以看出①、②两地均位于北半球,且最低月气温大于0°C,为亚热