常考文言虚词用法例举.docx

《常考文言虚词用法例举.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常考文言虚词用法例举.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

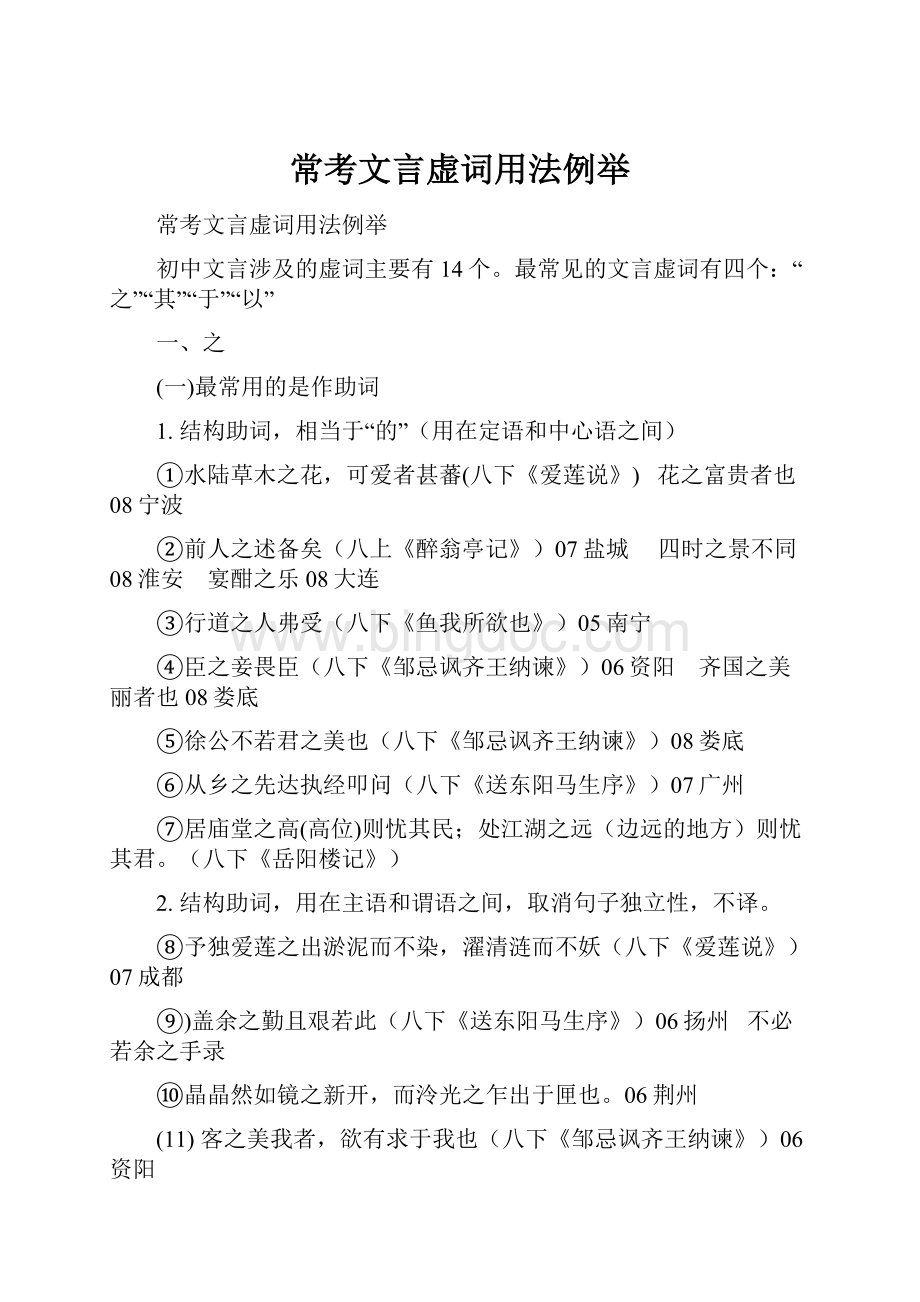

常考文言虚词用法例举

常考文言虚词用法例举

初中文言涉及的虚词主要有14个。

最常见的文言虚词有四个:

“之”“其”“于”“以”

一、之

(一)最常用的是作助词

1. 结构助词,相当于“的”(用在定语和中心语之间)

①水陆草木之花,可爱者甚蕃(八下《爱莲说》) 花之富贵者也08宁波

②前人之述备矣(八上《醉翁亭记》)07盐城 四时之景不同08淮安 宴酣之乐08大连

③行道之人弗受(八下《鱼我所欲也》)05南宁

④臣之妾畏臣(八下《邹忌讽齐王纳谏》)06资阳 齐国之美丽者也08娄底

⑤徐公不若君之美也(八下《邹忌讽齐王纳谏》)08娄底

⑥从乡之先达执经叩问(八下《送东阳马生序》)07广州

⑦居庙堂之高(高位)则忧其民;处江湖之远(边远的地方)则忧其君。

(八下《岳阳楼记》)

2. 结构助词,用在主语和谓语之间,取消句子独立性,不译。

⑧予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖(八下《爱莲说》)07成都

⑨)盖余之勤且艰若此(八下《送东阳马生序》)06扬州 不必若余之手录

⑩晶晶然如镜之新开,而泠光之乍出于匣也。

06荆州

(11) 客之美我者,欲有求于我也(八下《邹忌讽齐王纳谏》)06资阳

吾妻之美我者,私我也。

08娄底

妾之美我者,畏我也

(12)当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中(八下《送东阳马生序》)

(13)非天质之卑,则心不若余之专耳(八下《送东阳马生序》)

(14) 缘溪行,忘路之远近(七下《桃花源记》)

(15) 王之蔽甚矣(八下《邹忌讽齐王纳谏》)

(16)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形(八下《陋室铭》)

(17)孤之有孔明,犹鱼之有水也(九上《隆中对》)

(18)鲜妍明媚,如倩女之靧面。

(九上《满井游记》)

3.语气助词,表停顿,或舒缓语气,可不译。

在时间词、个别形容词或不及物动词后,只起调节音节的作用,可不译。

(19)公将鼓之公将驰之(九上《曹刿论战》)

(20)处处志之(七下《桃花源记》)

(21)怅恨久之(九上《陈涉起义》)(以上调节音节)

4. 语气助词,宾语前置的标志,不译(放在前置宾语和动词谓语之间)

(22)何陋之有?

(八下《陋室铭》)06资阳

宋何罪之有?

《公输》

(二)代词,可代人、代事、代物。

1. 一般为第三人称代词,可译为“他”、“她”、“它”、“他们”

(23)属予作文以记之(它,指这件事)(八下《岳阳楼记》)

(24)学而时习之(它,指学过的知识)(七上《<论语> 十则》)07 盐城

谓之“文也”(他); 从之(代善者); 默而识之(指代学过的知识)

(25)乃记之而去(它,代《小石潭记》)(八下《小石潭记》)06扬州

(26)蹴尔而与之(他,代行乞之人)(八下《鱼我所欲也》)05南宁

(27)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)(八下 《邹忌讽齐王纳谏》)06资阳

(28)暮寝而思之(代比美这件事)(八下《邹忌讽齐王纳谏》)06资阳06徐州08娄底

孰视之(他)08娄底

(29)走送之,不敢稍逾约(八下《送东阳马生序》)07广州 弗之怠(代“笔录”)

(30)登轼而望之(它,代指齐军)(九上《曹刿论战》)07成都 肉食者谋之(这件事)

(31) 非独贤者有是心也,人皆有之(代“这种信念”)(八下《鱼我所欲也》)

(32) )而城居者未之知也(代词,指春意)(九上《满井游记》)

2.第一人称代词,可译为“我”、“自己”

(33)令辱之,以激怒其众(九上《陈涉起义》)

(三)动词,可译为“到……去”(“往”、“到”)

(34)吾欲之南海(七上《为学》)(去,往)08黄石

(35)又间令吴广之次所旁丛祠中(九上《陈涉起义》)

(36)辍耕之垄上(九上《陈涉起义》)08宁波

二、其

(一)代词,可代人、代事、代物。

1.第三人称代词,表示领有。

可译为“他的”、“她的”、“它的”、他们的”也有相当于“他”、“她”、“它”、“他们”

①望其旗靡(他们的,代指齐军的)(九上《曹刿论战》)07成都

②不可知其源(八下《小石潭记》)06荆州

③择其善者而从之,其不善者而改之(他们的)(七上《<论语>十则》)

④苦其心志,劳其筋骨(他的,代“是人的”)(八下《鱼我所欲也》)

⑤增其旧制(它,代岳阳楼的)(八上《醉翁亭记》)

⑥俟其欣悦,则又请焉(他,指先生)(八下《送东阳马生序》)07广州

⑦余则缊袍敝衣处其间(他们)(八下《送东阳马生序》)07广州

⑧安求其能千里也(它)(九上《马说》)

2.指示代词,可译为“那”、“那些”、“其中的”

⑨不能名其一处也(其中的)(七下《口技》)

⑩其西南诸峰(那)(八上《醉翁亭记》)

(11)其喜洋洋者矣(那)(八上《岳阳楼记》)

(12)用手拂之,其印自落(那)(八上《活板》)

(二)句中语气词

1.表示反问语气,相当于“难道、怎么”

(13)其真无马邪?

(九上《马说》)05昆明

2.表示揣测语气,相当于“恐怕、大概、其实”

(14)其真不知马也。

(九上《马说》)

3.在祈使句中,表示期望、命令的语气,相当于“应该、还是、可”

(15)寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!

(九上《唐雎不辱 使命》)

(三)连词,相当于“如果”、“假使”

(16)其业有不精,德有不成者(八下《送东阳马生序》)

三、以

(一)用作介词。

1.介词,介出动作、行为的工具,相当于“用”“把” “拿”

①必以分人(把)(九上《曹刿论战》)

②诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕(拿、把)(九上《陈涉世家》)08绵阳06兰州

③咨臣以当世之事(拿、把)(七下《出师表》)

④临崩寄臣以大事也(把)(七下《出师表》)愿陛下托臣以讨贼兴复之效

⑤以衾拥覆(用)(八下《送东阳马生序》)

⑥撰长书以为贽(八下《送东阳马生序》)

⑦宅边有五柳树,因以为号焉(用)(九上《五柳先生传》)

2. 介词,介出动作、行为的凭借,相当于 “靠” “凭”“凭借”

⑧忠之属也,可以一战。

(凭借)(九上《曹刿论战》)07成都 何以战(凭、靠)

⑨何以谓之“文”也(凭)(七上《论语十则》)

⑩温故而知新,可以为师矣(凭借)(七上《论语十则》)

(11)固国不以山溪之险(九下《得道多助失道寡助》)

生以乡人子谒余(凭……的身份)(八下《送东阳马生序》)

3. 介词,相当于“按照”“根据”

(12)小大之狱,虽不能察,必以情(根据)(九上《曹刿论战》)

(13)策之不以其道(按照)(九上《马说》)

4.介词,介出动作、行为产生的原因,可译为“因”“因为”“由于”

(14)以是人多以(把)书假余。

(因)(八下《送东阳马生序》)07成都

(15)先帝不以臣卑鄙(七下《出师表》)07苏州

(16)不以物喜,不以己悲(八上《醉翁亭记》)07温州

(17)扶苏以数谏故(九上《陈涉起义》)06兰州、淮安、绍兴

(18)是以先帝简拔以遗陛下(因)(七下《出师表》)

(19)是以谓之“文”也(因)(七上《<论语>十则》)

(20)以中有足乐者(八下《送东阳马生序》)

(21不以千里称也(因)(九上《马说》)【用文言文全解一点通】

(22)以其境过清,不可久居,乃记之而去(八下《小石潭记》)

(23)夫不能以游堕事(九上《满井游记》)

4.介出动作、行为的时间,用法同“于”,相当于“在”“在……时候”

(24)余以乾隆三十九年十二月(九上《登泰山记》)

(二)用作连词

1.表目的,相当于“来”“以便”

(25)家贫,无从致书以观。

06淮安

(26)属予作文以记之(八上《岳阳楼记》)08百色

(27)俯身倾耳以请(八下《送东阳马生序》)08南京不敢出一言以复

(28)诚宜开张圣听,以光先帝遗德(七下《出师表》)

(29)以昭陛下平明之理(七下《出师表》)

(30)是以先帝简拔以遗陛下(七下《出师表》)

(31)不效则治臣之罪,以告先帝之灵(七下《出师表》)以彰其咎

(32)余故道为学之难以告之(八下《送东阳马生序》)

(33)陛下亦宜自谋,以谘诹善道(以便)(七下《出师表》)

2. 表结果,相当于“以致”

(34)不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也(以致)(七下《出师表》)

(35)恐托付不效,以伤先帝之明(以致)(七下《出师表》)

3.连词,表承接(顺接),相当于“而”,不译

(36)计日以还(八下《送东阳马生序》)

(37)卷石底以出(八下《小石潭记》)

4.连词,表并列,相当于“而”

(38)有池洼然而方以长(八上《墨池记》)

(三)动词

1. “以为”“认为”

(39)皆以美于徐公(八下《邹忌讽齐王纳谏》)07温州

(40)虽乘奔御风不以疾也(认为,觉得)(七下《三峡》)05昆明

2. “用”

(41)牺牲玉帛,弗敢加也,必以信(九上《曹刿论战》)

3. “让,使”

(42)虽一能不以废(八上《墨池记》)

(四)副词,通“已”,已经。

(43)固以怪之矣(九上《陈涉起义》)06淮安

【附】所以

1.“用来----的方法”

①所以动心忍性,曾益其所不能(八下《舜发于畎亩之中》)

②此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(七下《出师表》)

2.“……的原因”

③此先汉所以兴隆也(七下《出师表》)

④此后汉所以倾颓也(七下《出师表》)

四、于(介词)

1. 引出动作的处所、时间,相当于“在”“从”“向”“到”。

①战于长勺(九上《曹刿论战》)

②于厅事之东北角,施八尺屏障(七下《口技》)

③骈死于槽枥之间(九上《马说》)08黄石

④刻唐贤今人诗赋于其上(八上《岳阳楼记》)05南宁

⑤能谤讥于市朝(八下《邹忌讽齐王纳谏》)08天津

⑥受任于败军之际,奉命于危难之间 (七下《出师表》) 08哈尔滨

⑦于是(这时)宾客无不变色离席(七下《口技》)(七下《出师表》)

⑧躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于南阳(七下《出师表》)

⑨翼然临于泉上(八上《醉翁亭记》)

⑩试用于昔日(七下《出师表》)

(11)迁客骚人,多会于此(八上《岳阳楼记》)

(12)于时冰皮始解(九上《满井游记》)

(13)此之谓战胜于朝廷(八下《邹忌讽齐王纳谏》)(以上“在”)

(14)舜发于畎亩之中(从)(八下《舜发于畎亩之中》)

(15)而泠光之乍出于匣也(从)(九上《满井游记》)

(16)每假借于藏书之家(向)(八下《送东阳马生序》)

(17)故天将降大任于是人也(到,给)(八下《舜发于畎亩之中》)

(18)皆朝于齐(到)(八下《邹忌讽齐王纳谏》)08天津

(19)三顾臣于草庐之中(到)(七下《出师表》) 还于旧都

(20)相与步于中庭(在)(九上《记承天寺夜游》)

2. 引出动作的对象,相当于“对”“对于”“与”

(21)万钟于我何加焉(八下《鱼我所欲也》)08益阳

(22)何有于我哉(七上《论语十则》)

(23)未尝不叹息痛恨于桓、灵也 (七下《出师表》)

(24)欲报之于陛下也09杭州

(25)四境之内莫不有求于王08天津

(26)欲有求于我也(八下《邹忌讽齐王纳谏》)

(27)身长八尺,每自比于管仲、乐毅(与)(九上《隆中对》)

3. 引出比较的对象(用在形容词之后),相当于“比”“过”

(28)所恶有甚于死者(八下《鱼我所欲也》)05南宁 所欲有甚于生者

(29)如使人之所欲莫甚于生;使人之所恶莫甚于死

(30)皆以美于徐公(八下《邹忌讽齐王纳谏》)09成都08黄石天津

4.引出原因,相当于“由于” 生于忧患,死于安乐(八下《舜发于畎亩之中》)

三、而

1. 连词,表示并列关系,相当于“又” “并且”或不译(没有主次、先后关系)

①妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。

(七下《口技》)

②泉香而酒洌(八上《醉翁亭记》)08玉林溪深而鱼肥

③学而不厌(不译)(七上《<论语>十则》)

④敏而好学(又)(七上《<论语>十则》)

⑤野芳发而幽香,佳木秀而繁阴(八上《醉翁亭记》)

⑥与之论辩,言和而色夷(八下《送东阳马生序》)

⑦隶而从者(八下《小石潭记》)

峨冠而多髯者

2.连词,表示承接(顺承、相承)关系(有先后关系),相当于“就”“才”“然后”“于是”或不译

⑧一鼓作气,再而衰,三而竭(九上《曹刿论战》)

⑨学而时习之(然后)(七上《<论语>十则》)

⑩温故而知新(就)(七上《<论语>十则》)

(11)渐闻水声潺潺而泻于两峰之间者,酿泉也。

(不译)(八上《醉翁亭记》)

(12)广起夺而杀尉。

(九上《陈涉起义》)

(13)以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(八下《小石潭记》)

(14)得之心而寓之酒也(八上《醉翁亭记》) 日出而林霏开;游人去而禽鸟乐

(15)后天下之乐而乐(才)(八上《醉翁亭记》)

(16)万钟则不辩礼仪而受之(就)(八下《鱼我所欲也》)

(17)忌不自信,而复问其妻曰(于是)(八下《邹忌讽齐王纳谏》)

(18)晶晶然如镜之新开,而泠光之乍出于匣也(九上《满井游记》)

(19)执策而临之(九上《马说》)08泉州

3.连词,表递进关系,相当于“而且”

(20)饮少辄醉,而年又最高(八上《醉翁亭记》)

(21)而此地适与余近(九上《满井游记》)

4.连词,表转折关系,相当于“却”“但是”“可是” “然而”

(22)学而不思则罔,思而不学则殆(七上《<论语>十则》)08泉州

(23)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖(八下《爱莲说》)08泉州

可远观而不可亵玩焉

(24)由是则生而不用也,由是则可以辟患而有不为也(八下《鱼我所欲也》)05南宁

(25)足肤皲裂而不知(八下《送东阳马生序》)

(26人不知而不愠(七上《<论语>十则》)

(27)鸣之而不能通其意(九上《马说》) (以上“却”)

(28)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。

(八上《醉翁亭记》)05南宁

而不知太守之乐其乐也

(29)而城居者未之知也(九上《满井游记》)

(30)千里马常有,而伯乐不常有(九上《马说》) (以上“可是”)

5.连词,表修饰(偏正)关系,相当于“地”“着”或不译(连接状语和中心语,表示行为的目的、原因、方式、情态、时间等)

(31)佣者笑而应曰(着)(九上《陈涉起义》)

(32)朝而往,暮而归(八上《醉翁亭记》)08玉林

(33)久而乃和(八下《送东阳马生序》)08咸宁

(34)默而识之(地)(七上《<论语>十则》)

(35)临溪而渔(八上《醉翁亭记》);杂然而前陈者

(36)可计日而待也(七下《出师表》)

(37)潭西南而望(八下《小石潭记》)

(38)窥镜而自视(八下《邹忌讽齐王纳谏》)

(39)呼尔而与之(着)(八下《鱼我所欲也》) 蹴尔而与之(着)

(40)泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有(九上《满井游记》)

(41)食马者不知其能千里而食也(来)(九上《马说》)

6. 连词,表因果,相当于“因而”

(42)四时之景不同,而乐亦无穷也(八上《醉翁亭记》)

(43)而江浙之梅皆病(九下《病梅馆记》)

六、乃

(一)常作副词

1. 表示情况的发展是自然而然的,相当于“于是”“就”“才”“这才”

①乃入见(九上《曹刿论战》)07成都

②乃重修岳阳楼(于是)(八下《岳阳楼记》)

③乃记之而去(八下《小石潭记》)

④陈涉乃自立为王(九上《陈涉起义》)

⑤久而乃和(才)(八下《送东阳马生序》)

⑥羲之之书晚乃善(才)(八上《墨池记》)

2. 表示有点出于意外,相当于“竟”“竟然”“却”

⑦见渔人,乃大惊(七下《桃花源记》)

⑧乃不知有汉,无论魏晋(七下《桃花源记》)09杭州、陕西

(二)表示判断,可译为“是”

⑨当立者乃公子扶苏(是)(九上《陈涉起义》)09南宁

七、虽

1.连词,表让步假设,可译为“即使”(一般放在主语前头)

①虽人有百手,手有百指,不能指其一端。

(七下《口技》)

②虽乘奔御风不以疾也。

(七下《三峡》)

③小大之狱,虽不能察,必以情。

(九上《曹刿论战》)

④故虽有名马(九上《马说》)

⑤是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见。

(九上《马说》)

2.连词,用于转折关系,可译为“虽然”“尽管”。

⑥故余虽愚(八下《送东阳马生序》)08南京

⑦游人虽未盛(九上《满井游记》)

⑧风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。

(九上《满井游记》)

【附】虽然

“虽”常和“然”连用。

文言的“虽然”等于现代说的“虽然如此”。

其中“虽”是连词,等于“虽然”;“然”是指示代词,等于“如此、这样”。

文言的“虽然”一般不能用现代汉语的“虽然”来对译,而要用“虽然如此、尽管如此”。

大王加惠,以大易小,甚善。

虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易。

(九上《唐雎不辱使命》)

八、为

(一)动词,读wéi

1. 表示动作、行为,可译为“做”“作”“干”“成为”“作为”等

①可以为师矣(做,当,成为)(七上《<论语>十则》)

②武陵人捕鱼为业(作为)(七下《桃花源记》)

③若有作奸犯科及为忠善者(做)(七下《出师表》)

④酿泉为酒(酿造)(八上《醉翁亭记》)

⑤撰长书以为贽(作为)(八下《送东阳马生序》)

⑥故不为苟得也(做,干)(八下《鱼我所欲也》)

⑦或异二者之为(动词用作名词,此指心理活动)(八下《岳阳楼记》)

⑧为坻,为屿(形成)(八下《小石潭记》)

⑨陈胜吴广皆次当行,为屯长(担任)(九上《陈涉起义》)

2. 判断动词,“是”“作为”

⑩宫中府中,俱为一体(七下《出师表》)

(11)项燕为楚将(九上《陈涉起义》)(是、作为)06兰州05南宁

(12)若止印三二本,未为简易(算作,算是)(八上《活板》)

(二)介词,读wèi

1.表所向,相当于“向” “对” “跟”

(13)不足为外人道也(七下《桃花源记》)

(14)此人一一为具言所闻(七下《桃花源记》)

2.表目的,相当于“为了”

(15)今为妻妾之奉而为之(八下《鱼我所欲也》)05南宁

3. 引出动作的对象,表示被动,可译为“被”

(16)山峦为晴雪所洗,娟然如拭(九上《满井游记》)06荆州

(17)其印为余群从所得(八上《活板》)

(18)吴广素爱人,士卒多为用者。

(九上《陈涉世家》)

4.表示原因,相当于现代汉语的“因、因为”

(19)问渠那得清如许,为有源头活水来。

(朱熹《观书有感》)

九、者

代词,“者”字的基本功能是附加在别的词或短语后边,它前边的词语组成“者”字短语。

“者”字短语相当于一个名词。

1. 用在动词、形容词或动词性短语后,指人、物、事、时间、地点等。

可译为“的”或“的人”“的东西”“的事情”。

①京城有善口技者。

(的人)(七下《口技》)

②后遂无问津者(……的人)(七下《桃花源记》)

③作亭者谁?

山之僧智仙也(……的人)(八上《醉翁亭记》)

④似与游者相乐(八下《小石潭记》)(……的人)06荆州

⑤望之蔚然而深秀者,琅邪也(……的地方)

⑥晦明变化者,山间之朝暮也(的)(八上《醉翁亭记》)

⑦以中有足乐者(的事)(八下《送东阳马生序》)

⑧是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者(的)(八下《鱼我所欲也》)

⑨同予者何人(的)(八下《爱莲说》)

⑩泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者(的)(九上《满井游记》)

2. 用在数词后边,相当于“个”“样”“种”

(11)予尝求古仁人之心,或异二者之为(八下《岳阳楼记》)

3. 用在主语后面,同“也”相照应,表示一种判断

(12)陈胜者,阳城人也。

(九上《陈涉世家》)

4. 用在主语后面,引出原因

(13)吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也(……的原因)(八下《邹忌讽齐王纳谏》)

5. 用在定语之后,表示定语后置。

(14)马之千里者,一食或尽粟一石。

(九上《马说》)

(15)峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

(八上《醉翁亭记》)

十、且

1. 连词,表示并列关系,相当于“又”“并且”“而且”

①盖余之勤且艰若此(八下《送东阳马生序》)08南宁

2. 连词,表示递进关系,相当于“况且”“再说”

②且壮士不死即已,死即举大名耳。

(九上《陈涉起义》)

3. 连词,表示递进关系,“尚且”“还”

③且欲与常马等不可得(九上《马说》)

十一、则

(一)连词

1. 表承接、条件或假设关系,相当于“就”“便”“那么”。

①子曰:

“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(七上)

②山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

(八下《陋室铭》)

③春冬之时,则素湍绿潭(七下《三峡》)05昆明

④俟其欣悦,则又请焉。

(八下《送东阳马生序》)

⑤冻风时作,作则飞沙走砾(九上《满井游记》)

⑥风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。

(九上《满井游记》)

⑦登斯楼也,则有去国怀乡……(八下《岳阳楼记》)

⑧居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君(八下《岳阳楼记》)

⑨由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也(八下《鱼我所欲也》)

⑩得之则生,弗得则死(八下《鱼我所欲也》) (以上“就”)

(11)不效则治臣之罪(七下《出师表》)

(12)愿陛下听之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

(七下《出师表》)

(13)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不用也?

(八下《鱼我所欲也》)(以上“那么”)

2.表示假设关系,相当于“如果”。

(14)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(九语下册《孟子两章》)

(15)万钟则不辩礼仪而受之,万钟于我何加焉(八下《鱼我所欲也》)

3.表示转折关系,相当于“却”

(16)余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

(八下《送东阳马生序》)

(二)副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译为“就是”

(17)此则岳阳楼之大观也。

(八下《岳阳楼记》)

(18)至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也(七下《出师表》)

十二、乎

(一)句末语气词

1. 表示疑问或反问语气,相当于“呢、吗”

①王侯将相宁有种乎?

(吗)(九上《陈涉世家》)

②不亦说乎(吗)(七上《<论语>十则》) 不亦乐乎?

不亦君子乎?

③百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?

(呢)(九上《隆中对》)

2. 表示揣测语气,相当于“吧”

④其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。

(八下《岳阳楼记》)

⑤览物之情,得无异乎?

(八下《岳阳楼记》)

(二)介词,相当“于”(可以介出动作的处所、时间)

⑥醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

(八上《醉翁亭记》)

⑦苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

(在)(八上《醉翁亭记》)

十三、然

(一)连词,表示转折关系,可译为“但是”“可是”

①风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。

(九上《满井游记》)

(二)指示代词,“这样”“如此”

②然后知生于忧患,而死于安乐也(八下《舜发于畎亩之中》)

③人恒过,然后能改(八下《舜发于畎亩之中》)

④悉以咨之,然后施行(七下《出师表》)

【“然”“后”连用,等于“这样以后”,有的用“而后”】

⑤然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。

(八上《醉翁亭记》)

【“然”“而”连用,等于“(虽然)如此,但是”,有的只用“但是”】

⑥然则北通巫峡,南极潇湘(八下《岳阳楼记》)

⑦然则何时而乐耶(八下《岳阳楼记》)

【“然”“则”连用。

等于(既然)这样,那么……”,有的只用“那么”】

(三)形容词,可译为“对”“是的”“是这样”

⑧吴广以为然

(四)形容词词尾,“……的样子”

⑨豁然开朗(七下《桃花源记》);屋舍俨然09南