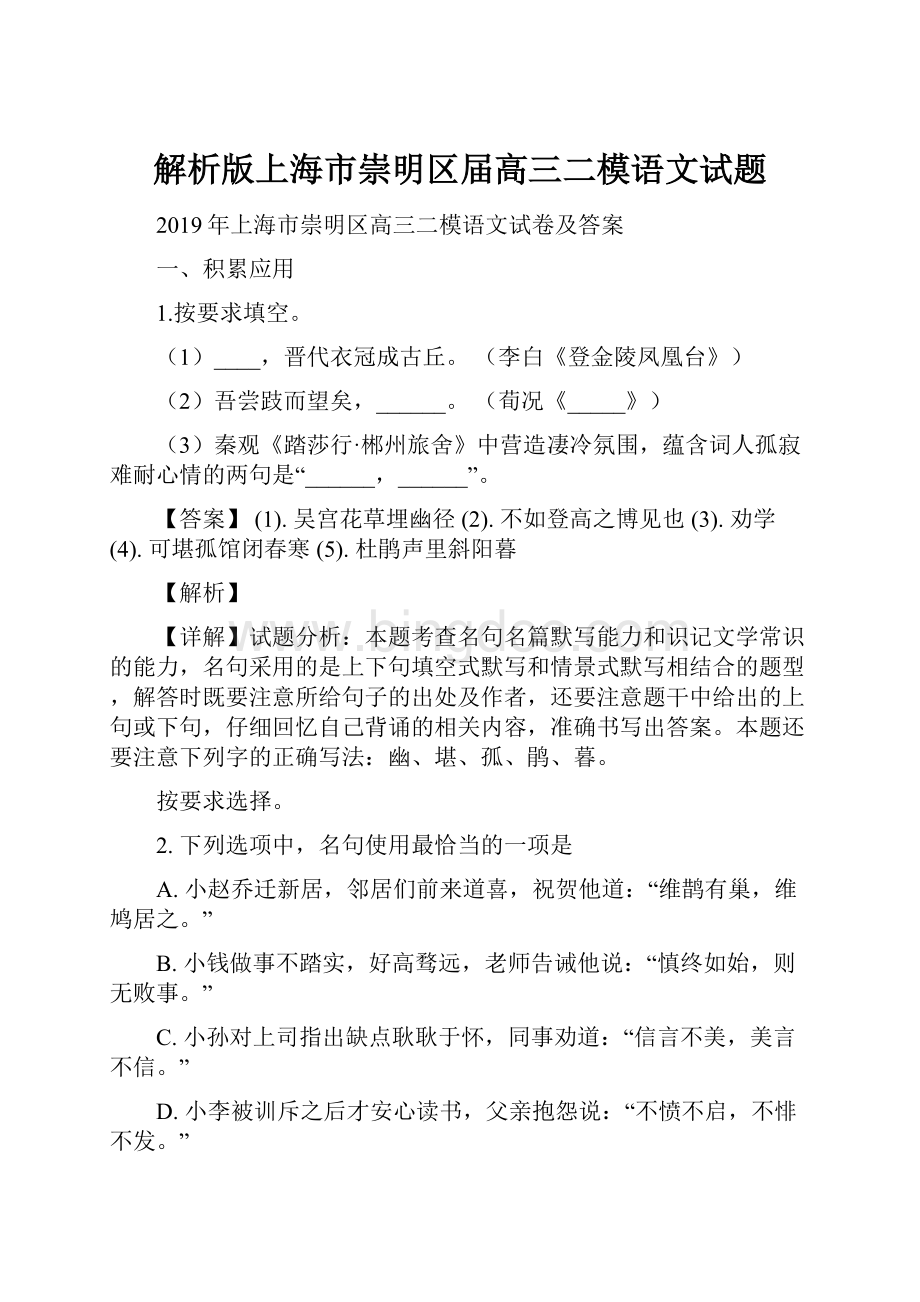

解析版上海市崇明区届高三二模语文试题.docx

《解析版上海市崇明区届高三二模语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解析版上海市崇明区届高三二模语文试题.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

解析版上海市崇明区届高三二模语文试题

2019年上海市崇明区高三二模语文试卷及答案

一、积累应用

1.按要求填空。

(1)____,晋代衣冠成古丘。

(李白《登金陵凤凰台》)

(2)吾尝跂而望矣,______。

(荀况《_____》)

(3)秦观《踏莎行·郴州旅舍》中营造凄冷氛围,蕴含词人孤寂难耐心情的两句是“______,______”。

【答案】

(1).吴宫花草埋幽径

(2).不如登高之博见也(3).劝学(4).可堪孤馆闭春寒(5).杜鹃声里斜阳暮

【解析】

【详解】试题分析:

本题考查名句名篇默写能力和识记文学常识的能力,名句采用的是上下句填空式默写和情景式默写相结合的题型,解答时既要注意所给句子的出处及作者,还要注意题干中给出的上句或下句,仔细回忆自己背诵的相关内容,准确书写出答案。

本题还要注意下列字的正确写法:

幽、堪、孤、鹃、暮。

按要求选择。

2.下列选项中,名句使用最恰当的一项是

A.小赵乔迁新居,邻居们前来道喜,祝贺他道:

“维鹊有巢,维鸠居之。

”

B.小钱做事不踏实,好高骛远,老师告诫他说:

“慎终如始,则无败事。

”

C.小孙对上司指出缺点耿耿于怀,同事劝道:

“信言不美,美言不信。

”

D.小李被训斥之后才安心读书,父亲抱怨说:

“不愤不启,不悱不发。

”

3.将下列编号的语句依次填入语段空白处,语意连贯的一项是

学与问相连,,,,,所以思想究竟须从记忆出发,创造究竟须从因袭出发。

①不只是因袭而必是创造

②凡是思想都是由已知推未知

③创造都是旧材料的新综合

④所以学问不只是记忆而必是思想

A.②④①③B.④①②③C.②①④③D.④②③①

【答案】2.C3.B

【解析】

【2题详解】

试题分析:

此题考查语言表达准确得体的能力,这类题目解答时首先要弄清楚诗句或名言的意思,然后依据语境,看准对象,注意适应场合,把握语体,仔细判断。

A项,“维鹊有巢,维鸠居之”出自《诗经》,意思是喜鹊筑成巢,鳲鸠来住它,用来祝贺别人乔迁之喜,显然不恰当。

B项,“慎终如始,则无败事”出自《老子》,意思是如果对事情的完成能像对开始一样谨慎,就不会有做砸的事了,强调的是做事要慎始慎终,句中用来告诫“做事不踏实,好高骛远”不恰当。

C项,“信言不美,美言不信”出自《老子》,意指真实的话因为揭示了现实的残酷,所以不美妙动听;美妙的言辞、文章,内容往往不真实,不可信。

句中说小孙对上司指出缺点耿耿于怀,同事用此句来劝说,使用正确。

D项,“不愤不启,不悱不发”出自《论语》,意思是不到他努力想弄明白而得不到的程度,不要去开导他;不到他心里明白却不能完善表达出来的程度,不要去启发他。

句中用来指小李被训斥之后才安心读书,使用不恰当。

故选C项。

【3题详解】

试题分析:

此题考核语言表达连贯的能力。

这类题目解答时一般要通读所给材料,了解大意,找到各句之间的联系,结合上下文确定答案。

本题所给句子中,④和①句子结构相似,应排在一起,且④中“学问”和横纵上文“学与问”相照应,故④应排在前面,由此可确定④①的顺序。

再结合横线的后文来看,后文先说“思想”,后说“创造”,因此②应放在③的前面。

故答案为B项。

【点睛】第2题以排序的形式考查语言表达连贯的能力,这类题目解答时要注意把握所给文段的基本内容,将所给需要排序的句子初步分层归类,先在小范围内排序,然后再考查层次间的衔接,这其中应先找出关联词、代词以及表时间、地点的词语,然后据此进行句间连缀排列。

在上面排列的基础之上,再通读语段,检查确定。

二、现代文阅读

阅读下文,完成下列小题。

人是否有权想信什么就信什么?

①人有权利相信任何他想要相信的东西吗?

常有人称这种“权利”是固执无知者的最后避难所,当这些顽固分子被如山的证据和汹涌的意见包围时,他们会说:

“我就是相信气候变化是一场骗局,别人怎么说我不管,我有这样相信的权利!

”问题是,他们真有这个权利吗?

②我们承认,人都有“知道”某些事情的权利。

我有权知道自己的雇佣合同条款,医生对我的病情诊断,我在学校里得的分数,是谁在控告我,我的罪名又是什么等等。

③然而,信仰并不是知识。

就像分析哲学家摩尔在20世纪40年代指出的那样,你不能说“天在下雨,但我不相信天在下雨”,这么说是荒谬的。

信仰渴望真相,但并不蕴含真相。

信仰可以是错误的,可以缺乏证据或逻辑思考的支持。

它们还可以是道德败坏的,比如性别歧视、种族歧视或恐惧同性恋的信仰,比如相信养育孩子的正确方法是“消灭意志”、严厉体罚,比如相信老人应该一律安乐死,又比如相信“种族清洗”是一种政治解决方案等等。

④上面这些判断假定了信仰是一种有意为之的行为。

但其实,信仰往往不太像有意而坚定的行动,更接近一种态度或者精神状态。

有的信仰(比如个人的价值观)并非出自人的慎重选择,它们是从父母那里“继承”的,从同侪那里“获取”的,它们要么在不知不觉之间被我们吸收,要么由体制和权威反复灌输,要么通过道听途说为我们接受。

因此我认为,“获取并抱持信仰”未必是错,错的是“明知道信仰不对还要加以维护,不肯怀疑它们、抛弃它们”,这些都是有意的、不道德的行为。

⑤“你算老几,能告诉我该信什么?

”狂热的信徒这样反驳。

然而连这个反驳也是错的,它假定了信仰的成立应该依赖某个人的权威,而忽略了“现实”这个角色。

我们的信仰旨在反映现实世界,正是在这一点上,信仰可能陷入混乱。

有些信仰是不负责任的,更具体地说,有些信仰是以不负责任的方式获得和保留的。

比如一个人可能无视证据,接受流言、谣传、或是来源可疑的证词,他可能忽视某个信仰和他的其他信仰互不相容,可能接受一厢情愿的想法,或者表现出对于阴谋论的偏好。

⑥19世纪数学哲学家威廉·克利福德曾宣称:

“无论任何时间地点任何人,只要没有充足证据就相信某事,就是错的。

”我倒不是要恢复那种强硬的证据主义。

克利福德这么说,是要阻止不负责任的“过度信仰”,也就是忽视证据,而用一厢情愿的想法、盲目的信念或情怀来刺激或是维护信仰。

⑦詹姆士在探讨各种宗教经验时提醒我们,“信仰的权利”可以营造出一片宗教宽容的氛围。

那些立足于教义的宗教曾对不信教的人施行压迫、折磨,并发动了无数战争,要终止这类暴行只有一个办法,那就是双方承认彼此“信仰的权利”。

然而即使在这个背景下,我们依然不能宽容那些本身极不宽容的信仰。

任何权利都有限度,而且和责任伴随。

⑧不幸的是,今天的许多人滥用了信仰的权利,对责任却嗤之以鼻。

他们往往用一句“我有信仰的权利”来为自己的顽固不化和错误知识辩解,这并不符合詹姆士对信仰的权利提出的要求。

有人相信人类登月或桑迪胡克小学枪击案是政府虚构的事件,相信巴拉克•奥巴马是穆斯林,相信地球是平的,或相信气候变化是一场骗局。

这些人所宣称的信仰权利是一种消极权利,其目的是排除对话,避免质疑,并禁止别人干涉自己的信仰和忠诚。

这些人的心灵已经关闭,不再向外界学习。

他们或许是“真正的信徒”,但他们不是真理的信徒。

⑨和自由意志一样,信仰是人类自主权的基本成分,也是个人自由的最终根据。

但是克利福德也指出:

“在任何情况下,一个人的信仰都不是一件只涉及他自己的私事。

”信仰塑造态度和动机,引导选择和行为。

人的信仰和知识都是在一个认识共同体内形成的,并且反过来影响着这个共同体。

信仰有信仰的伦理,无论是信仰的获得、维护还是放弃,都有规矩可循。

这套伦理既产生了我们信仰的权利,又对它提出了限制。

如果有的信仰是假的、道德败坏的、或不负责任的,那它们就也是危险的。

我们没有信仰它们的权利。

(有删节)

4.第③段加点词语“信仰”在文中的含义是什么?

5.下列对第④段论证分析不正确的一项是

A.对上文分析的假定前提作辩证思考,使论证更严谨。

B.采用对比论证,突出明知不对还维护的信仰是错的。

C.采取以退为进方式,退一步进行论证进而明晰观点。

D.举例论证,补充论述有的信仰非出自人的慎重选择。

6.下列各项与文意相符的一项是

A.性别歧视、种族歧视等都是有意而坚定的信仰行为。

B.有的信仰具有继承性,因此个人不必为此担负责任。

C.宗教宽容强调信仰的权利,是解决暴行的有效方式。

D.信仰与知识有区别,但二者形成于一个认识共同体。

7.对第⑤段“狂热的信徒”观点的批驳是否严谨,请做出判断并做简要分析。

8.概括本文的论证思路。

【答案】4.相信自己想相信的东西/相信自己的判断是对的5.B6.D

7.示例一:

严谨。

首先,对其假设前提“信仰的成立应该依赖某个人的权威”的荒谬进行批驳,指出其错误的实质在于忽视了信仰旨在反映“现实”,因此信仰可能陷入混乱乃至不负责任。

并引用威廉•克利福德的话论证观点,进一步论证忽视证据的信仰是应该阻止的。

整个批驳过程层次有推进,论证严谨。

示例二:

不够严谨。

首先,提出其假定了“信仰的成立应该依赖某个人的权威”,但对这一假定的错误之处未作阐明。

同时,虽然指出其忽略信仰反映“现实”,但是,对信仰反映“现实”的重要性未做分析以及对这一忽略为何能够导致信仰混乱或者不负责任未作分析。

因此,整个批驳过程略显严谨不足。

8.首先否定“有相信的权利”的观点;之后从“信仰渴望真相,但并不蕴含真相”“明知信仰不对还要加以维护是有意的、不道德的”“信仰是有限度的,要与责任伴随”三个角度批驳对方观点;最后得出结论:

我们没有想信什么就信什么的权利。

【解析】

4题详解】

试题分析:

本题考查理解文中重要概念含义的能力,这类题目答题时一般要认真审题,确定题目考查的是哪一个概念,然后仔细阅读原文,找到此概念所在位置,结合上下文来分析。

本题所考查的概念是“信仰”,在文章的第三段。

从上文来看,文章先提出“人有权利相信任何他想要相信的东西吗”这一问题,然后列举了顽固分子只相信自己的判断的现象;从下文来看,作者指出“信仰”可以是错误的,比如相信养育孩子的正确方法是“消灭意志”、严厉体罚等,由此可概括出本文所说的“信仰”,就是相信自己想相信的东西,或是相信自己的判断。

【5题详解】

试题分析:

本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。

答题时,首先要认真审题,明确考查的是全篇还是某一段落,然后要在整体相关段落的基础上,根据文本具体内容对各选项表述进行认真比照,确定答案。

B项,“采用对比论证”错误,第④段没有采用对比论证的手法,而是采用了举例论证的手法。

故选B。

【6题详解】

试题分析:

本题考查筛选并整合文中重要信息的能力。

这类题目解答时一般要找出文章中相对应的语句,注意将选项转述内容与原文内容逐一比对,寻找细微的差别确定答案。

A项,“有意而坚定的信仰行为”错误,原文说的是“它们还可以是道德败坏的,比如性别歧视、种族歧视或恐惧同性恋的信仰”,并不是“有意而坚定的”。

B项,强加因果且无中生有,“个人不必为此担负责任”没有依据,文中说的是“任何权利都有限度,而且和责任伴随”。

C项,“是解决暴行的有效方式”与文意不符,文中说的是“要终止这类暴行只有一个办法,那就是双方承认彼此‘信仰的权利’”,并且提到“我们依然不能宽容那些本身极不宽容的信仰”,可见宗教宽容并不是“解决暴行的有效方式”。

故选D。

【7题详解】

试题分析:

此题考查分析论点、论据、论证方法和探究文本中的某些问题,提出自己见解的能力。

这类题目解答时首先要仔细审题,明确考查的具体要求。

本题要求对“对第⑤段‘狂热的信徒’观点的批驳是否严谨”做出判断和分析,考生解答时需要先表明自己的观点,然后从是否先树立了批驳的靶子,是否分析了问题的实质,是否引用了事实或道理进行了论证,整个批驳的层次是否清晰等角度进行分析。

如果能够做到先树立了批驳的靶子,又分析了问题的实质,并引用事实或道理进行论证,论述层次清晰,就可以说论证严谨,反之则论证不严谨。

此题考生可以答论证严谨,也可以答论证不严谨,如答“严谨”,则可答第⑤段先反驳了“信仰的成立应该依赖某个人的权威”,然后分析了实质,并引用了名人名言进行了论证,思路清晰等;如答“不严谨”,则可答虽然指出了“信仰的成立应该依赖某个人的权威”,但没有深入阐述,论述思路不够清晰等。

注意,考生无论选择哪一种观点,都要先明确自己的观点,然后结合原文进行分析,证明自己的观点。

【8题详解】

试题分析:

此题考核理清文章思路分析文章结构的能力。

考生可在通读全文的基础上给文章划分层次,然后归纳概括。

本文可以分为三部分,开头两段为第一部分,提出“人有权利相信任何他想要相信的东西吗”的问题,然后进行否定。

文章第三段到第八段是第二部分,这一部分可分为三层,从三个角度批驳。

第三段是第一层,说的是信仰渴望真相,但并不蕴涵真相;第四段是第二层,通过举例分析得出,“明知道信仰不对还要加以维护,不肯怀疑它们、抛弃它们”“是有意的,不道德的行为”;第五段到第八段是第三层,分析了各种不负责任的现象,引用名人观点论证了信仰是有限度的,要与责任伴随。

第九段是文章的第三部分,结合上文分析进行总结,指出信仰是人类自主权的基本成分。

但如果有的信仰是假的、道德败坏的、不负责任的,我们就没有信仰它们的权利,回答了首段提出的问题,说明“我们没有信仰它们的权利”。

考生依据上述分析可概括出本题答案。

【点睛】第5题考查分析分析文章行文思路,概括段落大意。

考生可在通读全文的基础上给文章划分层次,然后归纳概括。

答题时注意抓中心句、转折句、过渡句、结论句、主旨句,表层次的序词。

分析概括段内层次的步骤:

逐层概括,注意语句转换。

理清文章的思路和结构。

组织答案时一般采用“先写了……然后写了……最后写了……”的格式。

注意语言简洁准确通顺。

阅读下文,完成下列小题。

渔村凉峙

施立松

我们推门而出,铁艺花门哐当一声,深秋的凉意清脆袭来。

回身关好院门,拢紧衣襟,慢步向海。

不经意间抬头,一声惊呼脱口而出。

满天星斗,镶嵌于夜空,恍若一斛钻石,倾倒在黑丝绒上,滚动,闪耀,无声地喧闹,璀璨地低眸,迷人心魄。

一弯新月如眉,幽幽西斜。

星月相互映照,彼此凝望,在太阳来临之前,共同守护夜的黑,梦的暖。

有多久没见过这样的夜空了。

光污染无处不在的城市和乡村,永远不知道它们失去了多少,比如星空,比如暗,以及暗中的一切。

这是舟山市岱山县衢山镇凉峙村的凌晨四点三十分,听了一夜涛声的我们,要出去找太阳。

这个面向东海的小渔村,三面被山环抱,一条弧形的岸堤,将村庄一分为二,一边是如镜的沙滩,长达数百米,一边是白墙黑瓦的房屋,和错综交杂的小路。

无论形状,还是布局,凉峙,都像极我的家乡洞头后垅渔村。

昨晚饭后,我们曾穿行在村中的小巷,才八点钟,整个村庄已阗静无声。

中年的我们,突然聊发少年狂,就着手机的手电筒,在平坦如砥的沙滩上找不甚明显的突起,然后用手指刨开,看赭色花蟹四下逃散,也不问他们今夜将在何处栖身。

年轻的几个跑去追海浪,风平的夜晚,浪也斯文端庄,追浪的那几个,难免嫌太乏味,一点刺激都没有。

正待转身不玩了,却被新推的浪头,打湿了鞋袜,一声声惊呼,仿佛要把整个村庄都惊醒。

慢慢地,上涨的潮水淹没了沙滩,我们坐到岸边的矮墙上,脱了鞋子,双腿晃荡,身后微弱的路灯把我们的影子投到海面,一行淡淡的影子随着海浪起起伏伏,想起晚饭时分刚听过的歌:

浪奔浪流,万里滔滔江水永不休……那些青春岁月里的好时光,那陪伴在身边一起歌一起笑一起玩闹的人,如今都去了哪里?

在凉峙,在秋风渐凉的夜里,深深地怀念起,也不能怎么样,只对身边的人轻轻地说:

好想好想唱首歌……

成年以后,离开了村庄,枕着涛声入梦已成奢侈的事。

猛地再枕涛声,不免难以成眠。

思量着,回忆着,黎明悄然而至,匆匆披衣而起,与朋友一起去看日出。

此时,村庄的左前方,两座馒头似的岛屿之间,有一抹淡淡的绯红。

太阳即将出来了,我们面向着它,等待着,这一场海上日出,又将如何地惊魂动魄。

可是过了良久,那红一点变化也没有,相反的方向,却现出了鱼肚白。

难道,那才是东方?

怎么会错得这般离谱?

在我的家乡渔村,太阳就是从村庄的左前方出现的。

带着疑惑,连忙向鱼肚白的方向奔去,果然,一枚红日自海平面冉冉升起。

而那抹绯红,竟然是一艘停泊的巨轮。

村庄也苏醒了。

路边,渔嫂们坐在渔网间,织补着渔网。

一家名为时光客栈的民宿后菜园里,鬓发斑白的老奶奶佝偻着身子,在菜地里捉菜青虫,裹过的小脚,走在菜畦间有些踉跄。

她捉得极认真,任由我们喊她,就是不抬头。

村里的八十余家民宿,已自成一道风景。

穿行在村中小路,“拾光时舍”“海映朗庭”“渔人之家”“海蓝之星”“海月小筑”“昨海小憩”“刘三姐渔家乐”“大拇指客栈”,形形色色的“宿招”纷至沓来,每家民宿都刻意营造自己独特的风情。

步入一家蓝色围墙的小院,院子里,橘树挂满了青青黄黄果实,晚饭花端着一个个小酒盏,雏菊沾着晨露的紫花瓣簇拥着嫩黄的蕊,不知名的树举着一串串鲜红的叶,像叫卖着冰糖葫芦。

门上悬着一块木板,白色的油漆写着“诗和远方就在眼前”,不禁莞尔。

想想也是啊,假期时,那一拨一拨来自上海,来自杭州,来自宁波,来自各大都市的旅客,不就为着在这里寻找他们的诗和远方的吗?

回到寄住的“海映朗庭”民宿。

院子里,作家们各自捧了书在读。

主人家的孩子,五六岁了,央求着年轻女作家:

“陪我玩一会儿呗,陪我玩一会儿呗……”

“快过来,别打扰姐姐!

”他父亲唤他,又充满歉意地向我们解释道,“村里都是老人和幼儿,能陪他玩的人太少了。

”是呢,就像我早早离开我的家乡一样,似乎村庄的年轻人都迫不及待地奔向外面的世界。

但是,无论离开多久,渔村烙在心上的印痕,永远不会消失;无论走出多远,渔村都还是午夜梦回时目光聚焦的地方。

这时,山西文友玄武发来他写我家乡洞头的文,他说:

我对洞头已经怀有一种亲切而温暖的情感,像寒雨中去饮烫过的酒,像大雪中着貂裘而行,像春夜坐在飞舞的落花中。

这样的情感,唯有在故乡时才曾有过。

我读着,竟失了神,因为,我心间也正鼓荡着这种亲切而温暖的情感。

凉峙,这与我家乡相似到让我分不清东西南北的凉峙啊。

(有删节)

9.第①段描写凉峙夜空的美很有特色,请加以赏析。

10.从叙述的角度,分析第⑤段的作用。

11.文章多次提到自己的故乡渔村,请从构思的角度分析其作用。

12.评析本文所表达的思想感情。

【答案】9.首先以我们的惊呼侧面突出凉峙夜空的美,接着以比喻、拟人手法,形象细腻地刻画了满天星斗闪耀、新月如眉、星月交辉的美好景象,赋予星月人格,给人以亲切温暖之感。

并采用化静为动的手法,赋星斗以动感,更好地传达出夜色空的美。

10.插叙昨晚我们聊发少年狂

玩乐场景,抒发时光易逝,物是人非的感慨,呼应开篇听了一夜涛声的我们暗夜出去找太阳的内容,为下文在渔村获取亲切温暖情感作铺垫。

11.自己的故乡渔村是行文的一条暗线,贯穿全文。

因渔村凉峙的形状、布局与家乡相似,故而产生联想;成年后,离开村庄,错失枕着涛声的美好,产生一份遗憾无奈之情;观日出的方向与家乡相似,更给人以恍然的错觉,增进亲近之感;以他人对自己故乡产生亲切而温暖情感衬托自己情感,眼前渔村与故乡渔村交织,情感也因此交织。

通过这样一再交织的方式,使作者的情感逐步推进,主旨表达水到渠成。

12.本文通过在渔村凉峙的所见所闻,抒发对故乡过往生活的怀念以及奔向外面世界后依然聚焦故乡的亲切温暖之情。

这些情感是远离家乡的人共同的情感,它能够激发读者的共鸣。

同时,这些情感也是一种无奈,在到他乡寻找诗和远方的时候,其实我们何尝不是丢失了身后那份原本属于自己的“诗和远方”,所以这些情感也留给读者以思考的空间。

【解析】

【9题详解】

试题分析:

此题考查分析作品结构和表现手法,品味精彩的语言表达艺术的能力。

这类题目解答时需要从内容、手法及表达效果等角度进行分析。

从内容上来看,首段写的是凉峙夜空星月相互辉映的美景。

从手法上来看,这一段有正面描写,也有侧面描写。

“一声惊呼脱口而出”是通过人的反应来写景色之美,属于侧面描写。

正面描写中,“恍若一斛钻石”“新月如眉”等运用了比喻的修辞手法,描写形象生动;“喧闹”“低眸”“凝望”“守护”等,则运用了拟人的手法,把星月当成人来写,给人以亲切感;星月本是静景,作者却用“滚动”“闪耀”“喧闹”“低眸”等动词来描写,这又使用了化静为动的手法,生动地展现了夜空之美。

考生依据上述分析可总结出本题答案。

【10题详解】

试题分析:

此题考查分析作品结构和表现手法的能力。

这类题目解答时首先要认真审题,明确考查的具体要求。

本地要求“从叙述的角度,分析第⑤段的作用”,解答时需要先答出第⑤段的叙述方法,然后再从内容和结构上来分析第⑤段的的作用。

从叙述手法来看,第⑤段是回忆昨晚饭后“我们”的经历,属于插叙。

从内容上来看,第⑤段写了“我们”昨晚饭后在沙滩上刨螃蟹,追浪等玩乐的活动,并由此引发了对青春已不再,物是人非的感慨。

从结构上来看,第⑤段是中间段,这样的段落一般有承上启下的作用。

本文第⑤段写的是昨天晚饭后我们在沙滩的快乐体验,这就与第③段写的今天的凌晨我们要去找太阳形成了呼应;结合下文来看,也正因为有了这样的快乐体验,才使下文渔村让“我们”感到亲切而温暖显得自然而然,所以第⑤段还起到了为下文做铺垫的作用。

【11题详解】

试题分析:

此题考查分析作品的体裁特征和表现手法,探讨作者创作意图的能力。

这类题目解答时首先要认真审题,明确考查的具体要求。

本题要求从构思的角度分析“文章多次提到自己的故乡渔村”的作用,解答时可通读全文,找到文中提到“故乡渔村”的位置,结合上下文从结构、内容等角度分析。

从结构上来看,全文表面是写渔村凉峙,实际上却是在写故乡渔村,故乡渔村贯穿了全文,起到了暗线的作用。

从内容上来看,文章第四段说“无论形状,还是布局,凉峙,都像极我的家乡洞头后垅渔村”,表明渔村凉峙和故乡有相似之处,这就使作者由凉峙很自然地联想到故乡;第六段作者说“成年以后,离开了村庄,枕着涛声入梦已成奢侈的事”,明写涛声,暗写离开故乡后的遗憾之感;第七段作者说“在我的家乡渔村,太阳就是从村庄的左前方出现的”,写了凉峙观看日出的方向与自己的家乡相似,表达出作者内心的亲切感;倒数第四段作者说“就像我早早离开我的家乡一样,……无论离开多久,渔村烙在心上的印痕,永远不会消失;……目光聚焦的地方”,表达出作者对故乡的依恋之情;倒数第三段,作者引用了山西文友的文章,借山西文友对作者家乡洞头产生的温暖的情感,表达作者自己对家乡的情感;结尾作者说“凉峙,这与我家乡相似到让我分不清东西南北的凉峙啊”,水到渠成表达了思乡的主题。

考生依据上述分析,可归纳出本题答案。

【12题详解】

试题分析:

此题考查概括作品主题,评价作品表现出的价值判断,对作品进行个性化解读的能力。

这类题目解答时首先要通读全文,概括出文章所要表达的思想情感,然后再联系文本或现实,评价文章的思想情感。

从全文来看,作者写了在渔村凉峙的所见所闻,因凉峙与故乡有相似之处,自然而然联想到故乡,既写了成年后离开故乡的遗憾,也表达了对故乡的永远依恋、思念和对故乡过往生活的怀念之情。

评价时可从这些思想情感产生的原因及其是否具有普遍意义来分析。

从产生的原因来看,作者之所以会有这样的情感,是因为他远离故乡,“奔向外面的世界”,去追求自己的理想,因此这种情感也是一种无奈;从情感的普遍意义来看,文中写到山西文友玄武由洞头想起故乡,这种经历与作者相同,可见文本所表达的情感具有普遍意义,联系现实来看,现实中为追逐梦想而远离故乡,与作者有着同样经历的人非常多,因此文本表达的这些情感很容易引起读者的共鸣,也能够引发读者的思考。

【点睛】第2题考查叙述的方法和段落的作用,这类题目解答时首先要确定所考查段落的叙述角度,然后再从内容和结构上来分析段落的作用。

一般的答题格式为:

某段或语句:

运用……(倒叙、插叙、顺叙)写了……内容(概括这句话或者段落的大致意思),运用……手法,起到了……作用或表达效果(联系中心)。

本题考查的是中间段的作用,中间段一般有如下作用:

承上启下的过渡作用;前后呼应;为下文……的情节做铺垫、引起下文的……内容;照应上文的……内容、转换话题等。

三古诗文阅读

诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成下列小题。

咏怀(其十四)