上海市徐汇区上海中学学年高三月考语文试题.docx

《上海市徐汇区上海中学学年高三月考语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市徐汇区上海中学学年高三月考语文试题.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

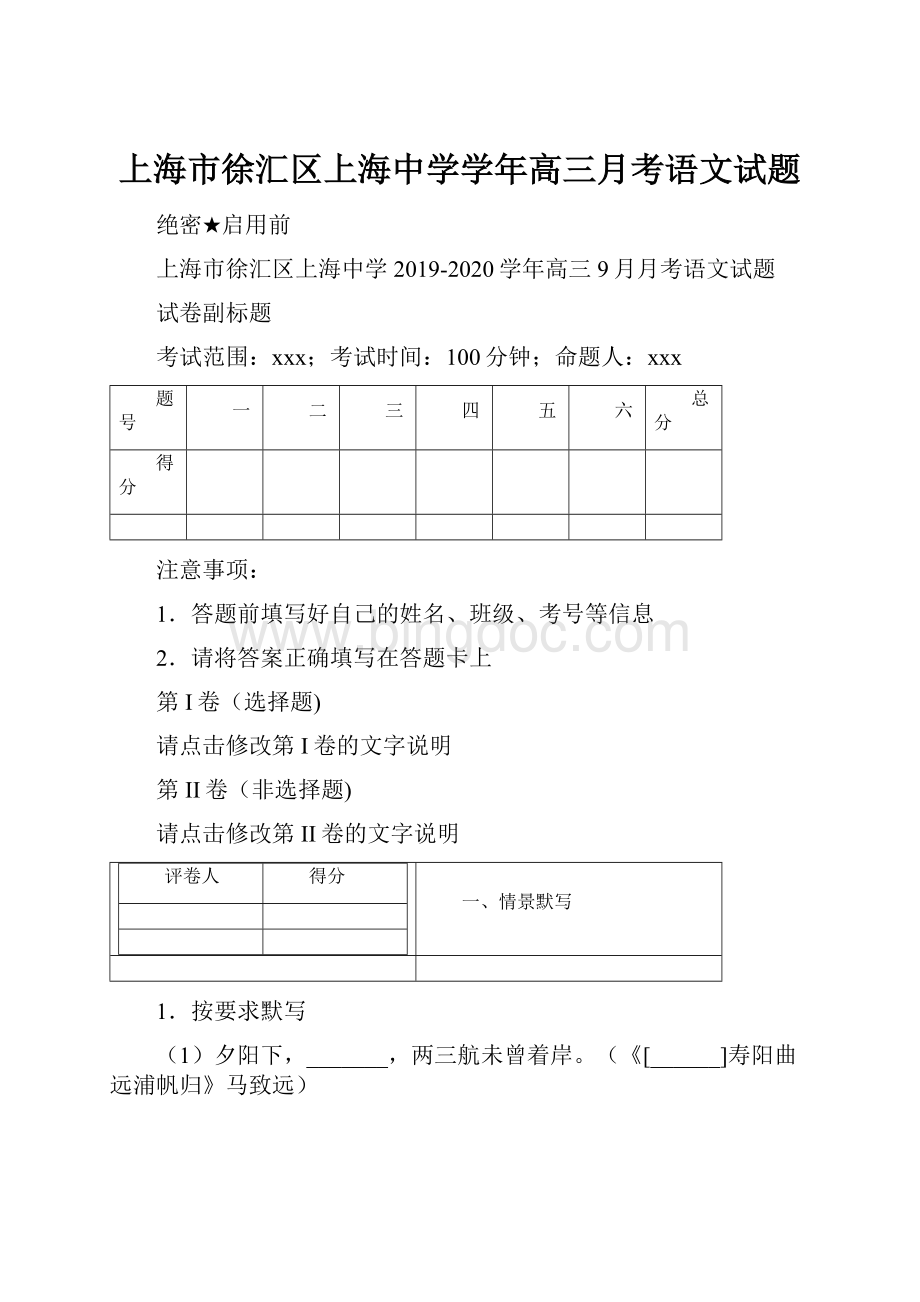

上海市徐汇区上海中学学年高三月考语文试题

绝密★启用前

上海市徐汇区上海中学2019-2020学年高三9月月考语文试题

试卷副标题

考试范围:

xxx;考试时间:

100分钟;命题人:

xxx

题号

一

二

三

四

五

六

总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

评卷人

得分

一、情景默写

1.按要求默写

(1)夕阳下,_______,两三航未曾着岸。

(《[______]寿阳曲远浦帆归》马致远)

(2)《踏莎行·雾失楼台》是北宋文人秦观的作品,其中运用比拟手法来形象说明自己愁思之多、之深的句子是_____________________。

(3)是处红衰翠减,_________________,____________________,无语东流。

评卷人

得分

二、语言表达

2.综合运用

(1)下列对联,最适合祝贺老师70岁寿辰的一联是()

A.碧桃献岁宜家受福花甲逢春获寿延年

B.为学有宗古稀成庆诲人无倦恩重及门

C.乐道安贫音容宛在因材施教手泽犹存

D.执掌教坛垂七十载栽培桃李满三千株

(2)根据下面的一段文字,指出3D打印所面临的3个问题。

以3D打印为代表的数字化制造技术,被认为是引发第三次工业革命的关键因素。

3D打印不需要模具,可以直接进行样本原型制造,因而大大缩短了从图纸到实物的时间。

但是,目前的3D打印机只能处理诸如塑料和蜡这样的软材料,而要打印混凝土结构的大型模具,它完成的速度太慢了。

而伦理争议也随之而来,例如国外有人就希望通过3D打印自制枪械。

另外,只要有图纸和一台打印机,设计师们就很难保护他们的劳动成果。

评卷人

得分

三、现代文阅读

阅读下面的现代文,完成各题。

有关经典的加减法

韩少功

⑴文学经典是一个弹性概念,通常是指那些影响长存的作品,在文学史上具有典范、指标、基石的意义。

⑵其实,这些作品大多留有知识精英的物权印痕,切合历史上中(产)等阶级的总体心理需求——因为只有读书人才可能掌控评说、课堂、图书馆、文学史,以及向公众传导文学信号的职能。

这样说的意思是,草民对民间迷信插得上手,对文学却不大够得着。

权贵对公文插得上手,对文学也不大够得着。

因此,经过一段不太长的岁月,迷信与公文不知何处去,很多文学作品却依赖众多读书人的齐心合力,仍能顽强地保值增值,一次次重返书架。

⑶读书人五花八门,并非统一的整体。

有的白皮肤,有的黑皮肤;有的信基督,有的归佛门;有的敢担当,有的颇颓废;有的傍权贵,有的走江湖……于是产生不同的文学标尺,也是常情。

但不管他们之间差别多大,既然都读书,既然都在书里泡,就如同一群棋友对棋艺还是会形成大致相近的规则。

这样,《钢铁是怎样炼成的》其“经典性”也许跨不出政治红区的边界;《阿凡提的故事》的“经典性”不一定能在基督教地区有效;但《罗密欧与朱丽叶》《西厢记》《红楼梦》之类就不一样了。

这些读书人共有的美人梦、精英闷骚、愤世纠结,能引起更广泛和更持久的共鸣,成为兴奋的更大公约数。

⑷这印证了一种后现代主义的说法:

凡经典都是建构之物,有一个经典化的过程,常常取决于什么人、为了什么、凭借什么来上下其手。

⑸不过,这并非事实的全部。

地摊上那些花哨的畅销读物能不能成为经典?

那么多涉性、涉金、涉官、涉暴的文字,明明挠到了很多人的痒痒肉,不胫而走,呼风唤雨,为什么就很难碰上什么“经典化”的好运气?

可见,建构并非无条件的,无法由知识话语权一类来随心所欲。

在罗兰·巴特(RolandBarthes)笔下,葡萄酒是法兰西人建构出来的一种文化图腾,不一定天经地义。

这也许没错。

但法兰西人再任性,再有能耐,也没法把阴沟水建构成什么至尊国宝。

这里的区别在于:

与阴沟水不同,葡萄酒具备了基础条件,具备了候补图腾的可能性,在营养、口感、气味、色泽等方面显示出无可替代的价值优势。

这就是后现代主义者不应忘记的另一半真相:

思想与艺术终究是硬道理。

⑹天不变道亦不变,道不变文亦不变。

只要人还没有变成机器人,只要这个最大的“天(自然)”还没变,那么某种普遍的人性之道,或说人类较为广泛和持久的价值共约,就会构成经典化的隐秘门槛,把泡沫逐渐淘汰。

托尔斯泰作为一个“思想大户”(切入宗教、道德、政治的时代焦点),乔伊斯作为一个“艺术大户”(竟然发现、开发、释放出意识流这等奇物),就这样跨入了门槛。

还有一些“资源大户”,比如《西游记》(佛教文化资源)、《聊斋志异》(道教文化资源)、《三国演义》(帝王文化资源)、《水浒传》(江湖文化资源)等,也是各得先机,各成气象,成为不易绕过去的大块头——至少在中国是如此。

相比之下,大仲马、张恨水一类超级写手,再热闹也还是偏轻偏小,在大指标上不给力,最可能就被建构者们的目光跳过去。

⑺不难看出,经典化是一个动态过程,却是一种有限界的分布函数。

换句话说,“建构”是文化权重者们做的加法;而淘汰和遗忘则取决于天下人心,是更多人在更久岁月里操作的减法,一种力度更大的减法。

⑻前者有偶然性;后者有必然性。

⑼换句话说,前者是运之所成,靠机缘;后者则是命之所限,靠实力和品质。

在这个意义上,大部分文学史其实皆可半信半疑,因为任何一个文学作品,都是在这种加法与减法的双向对冲之下,进入一种谋事在人成事在天的无限漂泊,需等待下一本甚至N本文学史的再度检验。

3.作者第⑴段开篇就提出“文学经典是一个弹性概念”的用意是______________

4.第⑵段画线词语“物权印痕”的意思是_________________________________。

5.第⑶段从_______和______两个方面对文学“经典性”的建构过程进行了阐述。

6.下列对第⑸段分析不正确的一项是()

A.作者连用2个问句突出强调建构是有条件的,并非随心所欲。

B.“挠到”“痒痒肉”生动形象地写出那些文字触及了很多症结。

C.举法国葡萄酒文化图腾为例,意在承接上文指出另一半真相。

D.用阴沟水与之作对比,鲜明突出葡萄酒无可替代的价值优势。

7.根据文意,下列有关“经典”的表述正确的一项是()

A.经典是指经过文学史验证之后,具有影响力的作品。

B.被认定为经典的作品都是依赖读书人的齐心合力,才能保值增值。

C.经典的作品具有相近的主旨,能引起读者广泛而持久的共鸣。

D.经典的形成离不开文化权重者对其施加的影响。

8.概括全文的行文思路。

阅读下面的现代文,完成各题。

打一个电话

李登建

①从窗前我看见她又出现在楼门口,我决定推迟下楼,我得避开她。

②近来我怕碰见她,甚至有点像老鼠害怕猫一样躲着她,可是有时“冤家路窄”,越想躲越躲不开。

大前天我一出楼门,她正提着一桶水从水管子那里走过来,问我电话打了没有,我应着一定打,一定打,慌忙脱身;昨天我刚下楼梯,她又攥着笤帚幽灵似的从楼道后转出来,还是问打电话的事,我早把这事忘在脑后了,支支吾吾,贼也似的溜走……

③她是新来的清洁工,半个月前才接替了她的前任小刘。

她的前任是一个三十来岁的年轻女人,儿子五六岁,像一枚挂在屁股上的钥匙,她干活时那男孩儿就就跟在身后,衣服脏兮兮的,抓过油条的手到处乱摸,就不免叫人厌恶了。

那女人也不讲究打扮,蓬头垢面,蜡黄的脸最早总是阴沉着,从来不做出副笑摸样,迎着楼主人们笑着问声好,这样楼主人们对她怎能有好印象?

有人说他哪天没拖楼梯,有人说她也不擦擦储藏室的门,尤其是后来,这个女人竟然胳膊上箍着黑纱来干活,给楼道带来一团晦气。

楼主人们实在受不了了,几个人串通,坚决要求换掉她,说她不负责任,打扫卫生不积极,不干净。

④也许是物业管理处充分考虑了居民的意见,调换来的这个清洁工穿戴整齐,手脚麻利,四十七八的人了模样还挺俊俏。

与她的前任明显不同的是,她特爱说话,远远地就跟你打招呼,嘘寒问暖,又是长又是短说个没完。

那天我在楼梯上头一回见到她,她就问我在哪个部门上班,孩子学习好不好,又对我说她的孩子大学毕业了,还没找到工作,在家闷着,动不动就发脾气,爷爷一样地难伺候。

她就说自己家在南面六里路外的疙瘩李村,人家都有大厦檐砖房她还没有,就得想法出来挣钱。

她每天早晨骑着车子来,晚上回去。

下雪那天在路上滑倒,从车子上摔下来,现在腿还疼。

我问她能拿多少工钱,她前后指了指说,这6座楼12个楼道的卫生都是她打扫,一天下来腿发胀,一个月才500块钱。

我说太少了。

她说是少,可你不干还有人抢着干,都是托人来的,人家都有关系,她老担心被辞退。

说到这里她朝我跟前凑过来,说:

“你给俺公司打个电话行不?

”我问:

“打电话干什么?

”“你就说我在这里干得挺好,你们很满意。

”她又说,“你不知道,我以前在东区干,大伙儿都夸我干得好,你们不愿意用刘庄的小刘,才把我调过来的,你放心,我保证好好干。

”我不假思索地说:

“好,我打。

”她追着我喊:

“我叫李玉梅。

”

⑤不打这个电话恐怕我就摆脱不了她的纠缠,可是打吧,虽然她来后楼道的卫生状况好像比以前好了,但这才是个开头,现在就下结论是不是为时尚早?

而且我打这个电话应该征得全楼住家的同意啊。

不过,我自己打个也没有多大关系,她不就是为了保住这个差使吗?

这个要求也够可怜的,为她说几句好话也没什么不应该?

于是我从桌子上的书堆里翻出她告诉我的那两个号码,抓起电话拨通一个。

电话那端的声音很冷漠,我详细说明了情况,为引起他的重视,甚至适当作了艺术夸张,可那苍老的声音只无所谓地“哦哦”了两声,就挂断了。

我不甘心,又拨另一个号码,还没等我把话说完,对方就笑起来:

“这个李玉梅又来这一套了!

”我急了,很严肃地说:

“是真的,她真的干得不错!

”对方没再说什么,“哈哈”的笑声却更大了。

我感到很泄气。

我能把这个结果告诉李玉梅吗?

⑥转眼春节到了,春节在国人心目中是压倒一切的大节日,放长假,什么活儿都撂下,痛痛快快地玩、闹,沉浸在浓似酒的欢乐气氛中。

到除夕夜,燃放大雷子、钻天猴、彩筒的阵势简直就像当年辽沈战役发起总攻,轰轰隆隆,地动山摇,下半夜才归于沉寂,像这场战役取得了最后胜利。

早晨我起床后,走到阳台向外面一望,下雪了!

晶莹透亮的雪花正粉蝶似的纷纷扬扬地飞舞着,站在窗前似乎能听见蚕食桑叶似的沙沙声。

楼外的空地、花池,铺了厚厚的一层雪,丛丛花木变为了琼簇。

我家阳台视野开阔,可以望到很远的地方。

正在我出神眺望时,忽然发现一豆红粒儿在洁白的雪野上浮动,仿佛丹青妙手的彩笔在一张阔大的宣纸上滴了一点红,又仿佛千树万树梨花中竟有一枝红梅孑然地绽开花瓣,那么鲜艳、动人。

它的出现立刻使茫茫玉宇生动无比,这是一首意趣盎然、境界壮丽的诗。

渐渐地,这点红在拉长,原来是个红衣女人。

红衣女人正朝我们楼走来,近了看清恰是李玉梅。

大年初一不在家过年来做什么?

我怀着好奇心出来看。

⑦李玉梅已经从楼道后的“仓库”里取出扫帚,刷刷地扫楼门前的雪。

我受到感动,也拿了一张锨,一边“帮”她干,一边问她为什么今天还来。

她说雪得趁早打扫,结了冰就不好扫了,鞭炮皮也得扫掉,要不会刮得到处都是。

⑧我问她:

“步行走这么远全身不冻透了?

”

⑨她说骑车子怕再摔倒。

⑩扫完我们楼前,她还要到别处去扫。

临走,她又央求我:

“你能不能给他们打个电话啊?

”

……

(选自《名家精品微型小说排行榜2009》)

9.简析第①段在文中的作用。

10.第⑥段画线处塑造人物手法形象,表现力强,请加以赏析。

11.下列对这篇小说思想内容和艺术特色的分析和鉴赏,正确的两项是:

()()

A.小说开头写“我推迟下楼”,躲避她央求我打电话,不仅交代了故事发生的时间、地点,更加宣扬了“多一事不如少一事”的狭隘意识。

B.“我受到了感动,也拿了一张锨,一边‘帮’她干,一边问她为什麽今天还来”,话里有话,既含蓄的表达了“我”对女清洁工的同情、赞扬,又为进一步揭示小说的劳动最光荣主题做了铺垫。

C.“临走,她又央求我:

‘你能不能给他们打个电话啊?

’”这看似不合常理的要求,背后蕴含的却是难以言说的艰辛和焦虑,使作者进一步明白了她的动机是纯朴的。

D.清洁工在春节一大早来扫雪,穿着漂亮,她的勤劳、细心使“我”感动,她的信赖、嘱托使“我”心灵颤动,小说情节既在意料之外,又在情理之中,设计细腻又巧妙。

E.对“这个女人竟胳膊上箍着黑纱来干活,给楼道带来一团晦气”的描述,表现了人们战胜封建礼教残余和危害的信心。

12.有人说,第③段中对“三十来岁的年轻女人”的插叙文字是多余的,请谈谈你的看法。

13.结合全文,分析标题“打一个电话”的作用。

评卷人

得分

四、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成第下列小题。

广陵赠别

(唐)李白

玉瓶沽美酒,数里送君还。

系马垂杨下,衔杯大道间。

天边看渌水,海上见青山。

兴罢各分袂,何须醉别颜。

14.本诗共有几个字押韵,正确的一项是

A.两个B.三个C.四个D.五个

15.以下评价适合于本诗的一项是

A.含蓄委婉B.雄奇瑰丽C.高亢豪放D.明快俊逸

16.本诗是怎样抒写临别感情的?

请结合具体内容加以赏析。

评卷人

得分

五、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成各题。

文学徐君家传

[清]魏禧

徐君讳谦尊,字玄初,吴县附学生①,君天资英敏,读书观大略,慕古侠烈之士,好施与,矜然诺。

里有争,必造门征曲直,君一言折之。

家既落,君委曲以奉甘旨,故乡望公②得与二三故旧歌啸山水间二十余年。

一切徭役皆身经理之,不以科兄弟。

君之伯性刚卞,君事之弥谨。

季读书,君不以贫故竭力佽助。

明末赋役重,首事者往往破家,君条利弊上巡抚张公,公览而击节曰:

“此真读书人。

”于是广义田以资通区,置役田给诸甲,至今犹食其利焉。

崇祯末,旱蝗相仍,民殣于道路,君岁减廪食以资乡里,又劝助有力之家,全活甚众。

妻兄弟有老而独者养之二十年,没葬而岁祀之,君友黄某父子死非所,遗二寡妇一女,君悉心护之,以其女字君从子,故黄氏终身不知有孤寡之苦,黄之姻某喜豪举,忽罹大祸,君营救之为破家。

其教子以亲贤友善为第一务。

鼎革③初,州郡望人义士多辟地邓尉山、太湖中,君为谋舍馆资饮饩不倦,不复以利害嫌疑介意,而乙酉丙戌间,群盗大起。

君以身保障一方、每闻盗则挺身出,纠里中壮士为守御。

贼大恨,卒杀公。

乡里人皆欷歔流涕曰:

“斯人死,我辈无所恃矣。

”

或曰:

君古游侠之流也。

魏禧曰:

游侠士以好义乱国,君以好义庇民,此其不同也。

世之盛也,上洁己砺治以利其下,下尽职以供其上,上下相安,而盗贼不作。

其衰也,大吏贪纵武威以督其下,小吏朘削百姓,自奉以奉上,细民无所依倚。

当是时,千家之乡,百室之聚,苟有巨室魁士,好义轻财利,能缓急一方者,则穷民饥寒有所资,大兵大寇有所恃,不肯失身遽为盗贼。

又或畏威怀德,不敢为非,不忍负其人。

故乡邑有好义士,足以补朝廷之治,救宰相有司之失,而有功于生民。

若徐君者,其庶几于是者与?

嗟乎,是非独为徐氏言之也。

(注)①附学生:

明清科举生员名称之一。

②乡望公:

对徐谦尊父亲的尊称。

③鼎革:

指改朝换代。

17.解释下列加点词在句中的意思

(1)纠里中壮士为守御(_________)

(2)没葬而岁祀之(_________)

18.为下列句中加点词语选择释义正确的一项

(1)君一言折之()

A.使……屈服B.指责C.使……折服D.证明

(2)全活甚众()

A.全、都B.保全C.成全D.整个

19.下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组是()

A.君不以贫故竭力佽助犹不能不以之兴怀

B.民殣于道路河内凶,则移其民于河东

C.上下相安,而盗贼不作秦以城求璧而赵不许,曲在赵

D.其庶几于是者与尔其无忘乃父之志

20.翻译以下句子

明末赋役重,首事者往往破家,君条利弊上巡抚张公,公览而击节曰:

“此真读书人。

”

21.根据以下事例,概括出徐君的性格特点

事例

性格

家既落,君委曲以奉甘旨

君岁减廪食以资乡里

22.文章最后一段提及“游侠士”的作用是?

阅读下文,完成小题

进学斋记

张耒

①古之君子,无须臾而不学,故其为徳无须臾而不进。

鸡鸣而兴,莫夜而休,出则莅官治民、事师友、对宾客,入则事其亲、抚其家,教其幼贱,无须臾之间不习其事、学其礼。

观天地之道,察万物之理,以究道徳之微妙,未始有顷刻之休,是故其徳日进而不可止。

②古之君子,饮食、游观、疾病之际,未尝不在于学。

士会①食而问肴烝,则饮食之际未尝不在学也。

曾晳风乎舞雩咏而归,则游观之际未尝不在学也。

曾子病而易大夫箦,则疾病之际未尝不在学也。

今之所谓学者,既剽盗其皮肤,攘掇其土苴②,比于古之人大可愧矣。

冠而仕则冠而弃之,壮而仕则壮而弃之。

故后世之君子大抵从仕数年,则言语笑貌嗜欲玩习之际,比之进取之初以儒自名者,固已大异矣。

③元丰之乙丑,余官于咸平,治其所居之西,即其旧而完之。

既洁□新矣,于是取《诗》、《书》、古史陈于其中,暑则启扉,寒则塞向,朝夕处乎其中。

余惰者也,故取古之道而名之曰“进学”,而书其说,庶朝夕得以自警焉。

(注)① 士会:

春秋时晋国卿士。

② 土苴:

糟粕。

23.可填入第3段方框处的虚词是()

A.之B.其C.则D.以

24.对第1段理解正确的一项是()

A.提出古人时刻学习而道德日进的观点,列举生活事实,从正反两方面来阐述。

B.提出古人时刻学习而道德日进的观点,从古人为学和道德日进两方面来阐述。

C.提出古人时刻都在完善道德的观点,以出入之际坚持“进学”的事实来阐述。

D.提出古人时刻都在完善道德的观点,以古人仰观俯察探究事理的事实来阐述。

25.对第②段画线句理解正确的一项是()

A.后世君子为官数年后言行志趣迥异于前。

B.后世君子往往留恋官场,无意追求修身进学。

C.后世君子大多数会贪求世俗享乐,忘记本心。

D.后世君子踏入仕途往往进学之心消磨殆尽。

26.分析第②段所用论证方法的作用。

27.分析第③段画线句在文中的作用。

评卷人

得分

六、材料作文

28.根据要求作文。

古人曾言:

“众人之进,未始不为退;贤人之退,未始不为进。

”

注:

众人:

一般人、普通人。

未始:

未必。

对此你有怎样的认识,请写一篇800字左右的文章,谈谈你的想法。

参考答案

1.酒旆闲双调砌成此恨无重数苒苒物华休唯有长江水

【解析】

【详解】

本题考查对名句名篇的背诵以及文化常识的储备能力。

虽然高考所选择的名句大多出自课内所学篇目,只有少数来自课外,但该如何识记这些课内的名句,仍然需要一定的技巧:

(1)要突破生僻难写字。

(2)要注意同音异义词。

(3)要注意同义异形词。

(4)要留意具体环境。

(5)要留心语句顺序。

(6)要注意语句出处。

本题属于情境默写,不仅要求会背诵相关篇目,还得理解相关意思。

所以平时背诵时应该力求理解内容主旨、艺术特色等。

另外就是注意易错字,想办法记牢固。

本题容易写错的字形有:

①旆③砌④苒苒⑤唯。

关于双调:

元明以来,一般人常把两叠的词称为“双调”,也就是说“调”与格式有关,填词时,词之由前后两阕相叠而成者,谓之“双调”,有前后同段、换头与前后不同之分;仅一段者谓之“单调”。

2.

(1)B

(2)材料限制伦理争议版权纠纷

【解析】

【详解】

(1)本题考查对对联的把握能力。

要做好本题应该充分了解对联知识:

对联是由两串等长、意思完整和互相对仗的汉字序列组成的独立文体。

对联的基本格律,离不开如下六要素,即字句相等、句式相称、平仄相谐、词类相当、结构相应、内容相关。

本题重点从表达的内容上来看。

A项,花甲指60岁,不符合题干要求;B项,古稀指70岁,“为学有宗”“诲人无倦恩重及门”符合了教师身份特点。

符合题干要求;C项,“音容宛在”,仿佛还听到他的声音,还看到他的容貌神情。

形容对死者的想念,不适合祝贺寿辰用;D项,执教七十载,故年龄远超70,可排除。

故选B。

(2)本题考查语言运用题里压缩语段的能力。

正压缩语段是指根据需要,把一段文字所要表达的重要信息提取出来,并用恰当的语言表达。

在语段压缩中,应该压缩的是语段中信息承载量小的文字,即句子的"枝叶",应该保留的则是对整段语言起支撑作用的主干部分。

本题属于提取关键词式压缩。

这种压缩题型类似于新闻材料中的拟写一句话新闻标题,有一定的规范性,要求更为精练。

它要求在主要信息的基础上,提取最能表现内容的关键词语。

比如本语段先介绍3D印刷技术的优势,“但是”一转,其后才是提取信息的重点区域,即存在问题,细读信息按照要求提取三个层面:

首先是从“只能处理软材料”中得出答案点“材料限制”;其次是从“伦理争议也随之而来”中得出答案信息点“伦理争议”;最后是从“设计师们就很难保护他们的劳动成果”中,得出答案信息点“版权纠纷”。

做这类题,列数字、举例子等具体说明部分都不要,提取筛选概括性强,属于方面性质的信息。

3.引出话题,暗示文学经典有个动态化的建构过程。

4.知识精英(或文化权重者)对文学作品作出的具有具有巨大影响力的价值判断。

5.个性(差别)。

共性

6.D

7.D

8.文章开头提出了论述对象——文学经典。

接着举例说明文学经典多受文化权重者的影响,得出观点经典是建构之物,这是经典化的加法。

其后文章从另一方面说明了经典化的条件,即注重思想和艺术,符合价值公约。

基于此的淘汰和遗忘是经典化的减法。

最后得出结论,任何作品的经典化过程,都需要经受加法和减法的对冲。

【解析】

3.本题考查理解文中重要句子的能力。

理解重要句子的方法:

(1)从句子中的重要词语入手

(2)从分析句子的结构入手(3)从分析句子在文中的位置入手(4)从分析其表达意图入手(5)从分析修辞手法入手。

本题运用

(1)和(3),首先看着词语“文学经典”,这是本文的中心话题,“弹性概念”,弹性,意思是动态变化,具有伸缩延展性。

本句在开头段的第一句,位置作用就是结构思路,具有点明中心话题,照应题目,引出下文,总领全文的作用。

4.本题考查理解词语含义的能力。

“词语在文中的含义”,指的不是一般意义上的词典义,而是这个词语在一定语言环境中产生的临时的、附加的、具体的、动态的含义。

它可能是临时指代的内容,可能是词语的比喻义、引申义、借代义,可能是蕴涵其中的作者特殊的思想感情,可能是用来表明某种意图,可能是事物的作用意义,可能是作者的观点立场,等等。

这种含义,是既有别于词典义,又与词典义有着某种内在联系的新含义。

要做好本题首先应该关照词语所在的句子和段落,即扩展语境,有助于理解该词的含义。

“其实,这些作品大多留有知识精英的物权印痕,切合历史上中(产)等阶级的总体心理需求——因为只有读书人才可能掌控评说、课堂、图书馆、文学史,以及向公众传导文学信号的职能。

这样说的意思是,……很多文学作品却依赖众多读书人的齐心合力,仍能顽强地保值增值,一次次重返书架。

”从中可以得出答案的要点——“知识精英”,这是“物权印痕”关涉的对象,然后提炼出答案中“对文学作品做出的具有巨大影响力的价值判断”。

物权的“物”这里专指文学作品,权,是掌控之意,具体而言“印痕”是比喻义,指作品里的价值判断,作品留存的时间,以及作品在方方面面的作用、意义等,综合而言物权印痕应该是知识精英即文学作家们对社会、人生、生活的长久影响。

5.本题考查对文本主要段落的层次把握能力。

要做好此类型题目,一定要学会抓提示层次的关键词句,再结合意思从逻辑上分类。

做本题时首先分析第⑶段的结构布局。

首先总说第一层次“读书人并非统一的整体”“有的……有的……于是产生不同的文学标尺,也是常情”这是本段的第一层次,归纳为差别、不同点或个性;“但不管他们之间差别多大”这是层次间的过渡,从中可以提取出上一层的关键词“差别”,其后便是第二层次“既然都……。