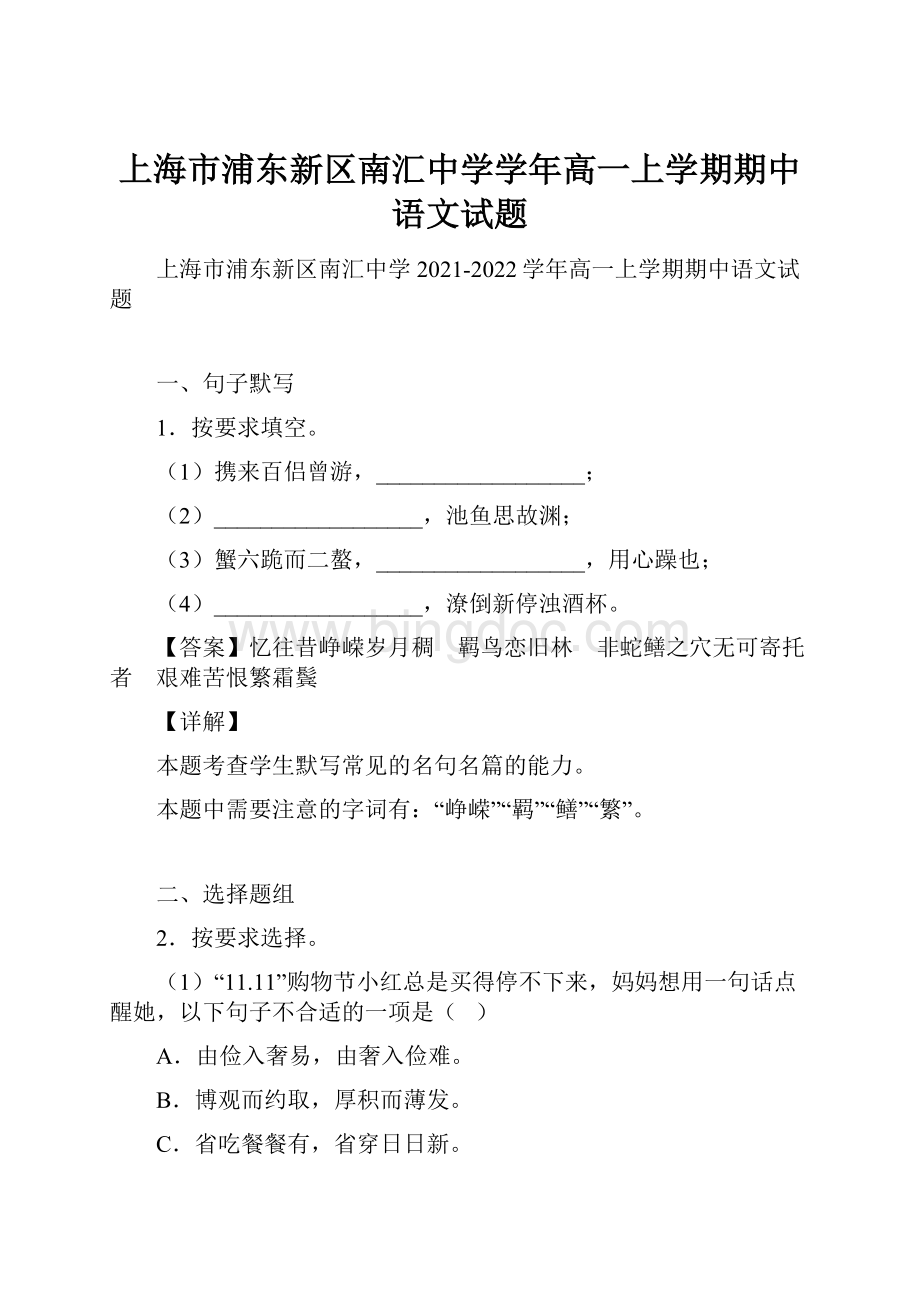

上海市浦东新区南汇中学学年高一上学期期中语文试题.docx

《上海市浦东新区南汇中学学年高一上学期期中语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市浦东新区南汇中学学年高一上学期期中语文试题.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

上海市浦东新区南汇中学学年高一上学期期中语文试题

上海市浦东新区南汇中学2021-2022学年高一上学期期中语文试题

一、句子默写

1.按要求填空。

(1)携来百侣曾游,__________________;

(2)__________________,池鱼思故渊;

(3)蟹六跪而二螯,__________________,用心躁也;

(4)__________________,潦倒新停浊酒杯。

【答案】忆往昔峥嵘岁月稠 羁鸟恋旧林 非蛇鳝之穴无可寄托者 艰难苦恨繁霜鬓

【详解】

本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。

本题中需要注意的字词有:

“峥嵘”“羁”“鳝”“繁”。

二、选择题组

2.按要求选择。

(1)“11.11”购物节小红总是买得停不下来,妈妈想用一句话点醒她,以下句子不合适的一项是( )

A.由俭入奢易,由奢入俭难。

B.博观而约取,厚积而薄发。

C.省吃餐餐有,省穿日日新。

D.黄金本无种,出自勤俭家。

(2)将下列编号的语句依次填入语段空白处,最合理的一项是( )。

作为__________,曲艺是_______,更是______的“自律的艺术”,始终_____。

①方言艺术和地方特色艺术 ②有着整套自觉遵循的演观规则

③乡土中国口传文化的一个枝蔓 ④在雅俗之间游弋

A.①③②④B.③①②④C.①③④②D.③①④②

【答案】

(1)B

(2)B

【解析】

(1)

本题考查学生语言表达之准确表达的能力。

选项ACD的意思都是强调节约。

B.句意:

尽量接触更多,但要吸收精华,这样才能厚积薄发,通常用来比喻读书的方法。

用来强调节约,不符合语境。

故选B。

(2)

本题考查学生语言表达之句子衔接排序的能力。

先看第一处是“作为……”,后文谈的是“曲艺是……的艺术”,与之承接最好的当是③,③是“曲艺”的一个特征,排除BD;

而①“方言艺术和地方特色艺术”是艺术的所属类别,应该放在第二处,与后面的“更是……的‘自律的艺术’”照应;

关于“曲艺”是“自律的艺术”,第三处横线要贴近说明它的这一特征,用“有着整套自觉遵循的演观规则”,比“在雅俗之间游弋”更好,应填②;

“在雅俗之间游弋”和“始终”搭配说明其发展状况,放在最后,排除A。

故选B。

三、论述类文本阅读

阅读下文,完成下面小题

受众的新闻素养:

能力和意愿

①新闻作为一种媒体信息,本应有助于人们了解事情的真相,如信息论的提出者香农就曾把信息定义为“不确定性的消除”,然而信息也会增加人们对真相认识的不确定性。

尤其在这个信息爆炸的时代,如何摆脱这种困境?

除了优化信息环境外,更现实的途径是提高受众的新闻素养。

②在信息时代,批判性地解读和使用媒体信息应是社会成员的基本技能。

为什么在今天要特别强调受众的“新闻素养”?

这是由新闻的性质和当今新闻的发展趋势决定的。

新闻是帮助公民自治的必要信息,和其他出于私人利益或兴趣而获得的信息不同,它关乎社会群体的公共利益,最终会影响私人生活。

而随着信息技术的发展、商业文化的介入、新闻发布门槛的降低,新闻与评论、娱乐、宣传的界线不再像从前那样清晰,“准新闻”甚至“伪新闻”层出不穷。

③新闻受众应该提高自己的新闻辨别能力,对不同来源的信息设置不同的警惕值,这样才能使自己变得明智。

如何批判性地解读新闻?

受众可以从以下几个方面加以考虑:

1、报道有无确切的来源?

来源可靠吗?

2、报道的内容完整吗?

是否包含事件的时间、地点、人物、原因、经过等要素?

假如不完整,原因是什么?

3、报道者提供了什么证据?

这些证据是怎样检验或核实的?

4、这则新闻除了报道事件外,是否还有其他意图?

④有人认为受众都是愿意看到真相的,他们欠缺的仅仅是辨别能力,然而现实中相当多的受众首先欠缺的是寻求事实真相的意愿。

如果说从前的新闻受众在接收信息上缺乏自由的话,那么现在的新闻受众更多是被诱惑,把有限的时间用于关注娱乐新闻,而最危险的是在被抑制和被诱导中养成的对事实真相无所谓的态度,要么是“你知道了真相又能怎样”,要么是“根本就没有真相,一切都是阴谋”。

前者导致老于世故地配合做戏,后者导致愤世嫉俗、拒绝相信一切。

⑤还有一些人尽管有寻求事实真相的意愿,却习惯于把常识当成真相,或者以常识为标准来判断事件是否真实。

常识是在过去经验的基础上形成的,能帮助我们迅速作出认知,提高判断效率,在生活中必不可少。

其实常识并不意味着就是对事实真相的认识,常识往往受到特定观点和具体经验的限制,因人而异、缺乏普遍性和稳定性,有时会遮蔽事实真相。

把常识推上神坛,会走向主观先行和反智主义的极端。

因此,有必要对常识保持警惕。

⑥我们生活的时代,受众越来越多地拥有制作和发布新闻的机会,所以,仅仅强调受众解读新闻的能力和追求真相的意愿其实是不够的,还应该提高受众参与新闻生产的能力,提高他们所生产的新闻的质量。

从新闻业的发展来看,无论对新闻受众还是对新闻工作者,这可能都有更大的价值。

3.第①段加点词“困境”在文中指的是___________的状况。

4.下列有关受众的“新闻素养”的表述不准确的一项是( )

A.提高受众的新闻素养能够优化新闻的信息环境。

B.能够批判性地解读信息是受众重要的新闻素养。

C.提高受众的新闻素养需要提高新闻的发布门槛。

D.受众新闻素养的高低会影响当今新闻业的发展。

5.联系全文,分析第⑥段的作用。

6.根据第三段提供的解读新闻的方法,分析下面这则新闻报道。

本报讯 综合多家媒体报道,昨天傍晚6点半左右,本市西北上空出现不明飞行物,从出现到消失,持续了两分多钟,本报也收到了许多目击者发来的照片。

某市民用所带的Jason品牌最新型号手机拍摄了一组照片(见本报),色彩自然,画面清晰,为“不明飞行物”的研究提供了素材。

【答案】

3.本应消除不确定性的信息却增加了对真相认识的不确定性

4.C

5.第⑥段指出要提高受众参与新闻生产的能力,与前文受众解读新闻的能力、寻求真相的意愿的相关论述构成了层进关系,使阐述更深入。

6.“综合多家媒体报道”“收到了许多目击者发来的照片”,说明此新闻并不是该报记者亲自采访实地考察获得,可靠性不强;从新闻内容看,包含了事件发生的时间(傍晚6点半左右)、地点(本市西北上空)、人物(目击者)、原因(出现不明飞行物)、经过等要素,内容相对完整;“收到了许多目击者发来的照片”可作为证据,但新闻中并未体现出对这些证据的检验或核实;“某市民用所带的Jason品牌最新型号手机拍摄了一组照片”,表明该新闻报道有植入广告意图。

【解析】

3.

本题考查学生理解文中重要词语含义的能力。

“困境”本义是指困难的处境,放在句中考虑,“这种”,提示考生要到上文寻找答案。

上文说“本应有助于人们了解事情的真相……‘不确定性的消除’,然而信息也会增加人们对真相认识的不确定性”可以总结出答案应是,信息本应消除不确定性但也会增加对真相认识的不确定性。

4.

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

C.曲解原文。

由原文第二段可知,提高受众的新闻素养是“由新闻的性质和当今新闻的发展趋势决定的”,而“信息技术的发展、商业文化的介入、新闻发布门槛的降低”指的就是“当今新闻的发展趋势”,所以说“提高受众的新闻素养”与“提高新闻的发布门槛”之间没有必然联系。

故选C。

5.

本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

这是一道分析语段作用的题目,首先答出语段的内容,然后分析结构上的作用,分析时注意语段在文章中的位置,还要结合文本特征分析。

从内容上看,第⑥段的关键句是“还应该提高受众参与新闻生产的能力,提高他们所生产的新闻的质量”,由此可以概括出,第⑥段的主要内容就是指出应该提高受众参与新闻生产的能力。

从结构上看,第⑥段是文章结尾段,结尾段的作用一般有,总结上文、深化主旨、照应上文、卒章显志、照应题目等等,本文第③段探讨了“如何批判性地解读新闻”,第④段从原因和表现两个方面探讨了受众缺乏“寻求事实真相的意愿”,第⑤段讨论了真相与常识区别,由此可以看出,从第③段到第⑥段层层递进,所以,第⑥段具有深化主旨的作用。

6.

本题考查学生对文中信息进行分析、运用的能力。

根据第③段提供的解读新闻的方法,本题新闻可以从以下角度分析:

(一)报道的来源是否确切可靠,“综合多家媒体报道”“收到了许多目击者发来的照片”说明这个新闻并不是该报记者亲自采访,实地考察获得,可靠性不强;

(二)报道的内容是否完整,从所供新闻内容看,包含了事件发生的时间(傍晚6点半左右)、地点(本市西北上空)、人物(目击者)、原因(出现不明飞行物)、经过等要素,内容相对完整;

(三)报道者是否提供经过检验核实的证据,“收到了许多目击者发来的照片”可作为证据,但新闻中并未体现出对这些证据的检验或核实;

(四)这则新闻是否有其他意图,“某市民用所带的Jason品牌最新型号手机拍摄了一组照片”,表明该则新闻报道有为“Jason品牌最新型号手机”做广告的意图。

考生可依据以上四个方面组织自己的答案,表达要准确、逻辑要严密。

四、现代文阅读

阅读下文,完成下面小题。

因为我是一个父亲

梅子涵

①明天,女儿就要返回巴黎。

今晚,她和同学聚会,到现在还没有回家。

②我睡不着,在二楼坐着等,到一楼门口站着等。

透过大门的玻璃看着外面的小路,小路上只有小路,只有深夜,只有一点儿声音也听不见。

可是我现在想听见声音,想听见是女儿回来了,哪怕看见走过去的不是女儿,哪怕它也不是这深夜小路上很贵重的脚步声,因为我听见的时候会想,这大概是女儿了,我就会准备了开门。

这样地仔细听着,准备开门,可却不是她,脚步声便是我这时最重要、最单调、最丰富的心思。

我还可以有什么别的心思呢?

如果有别的心思,那么也只有是从这个心思里生出来。

这个心思是现在这个时间的母题。

③这时隔壁小毛家刚满月的小女儿啼哭了几声。

这样的细嫩声简直就像安徒生童话里的梦神,朝你呼出了一口无限软的气,让窗里窗外、小毛家窗外的树、我家门口的路,都成了恍然飘忽的梦。

刚满月的小女孩,你细嫩地一哭,妈妈就喂你吃奶,爸爸就给你换尿布,他们和你都是在一个最无忧的童话里,你正是你的父母的梦神,连安徒生也很难写出它的安详。

④可是门外的路上仍旧只有小路,只有深夜,只有一点儿声音也听不见,没有女儿的脚步声。

她不是刚满月,细嫩的声音只在我们耳边、眼前;不是五岁、十岁,玩耍的脚步只在家门口;十八岁那年,中学领着他们去一个水边的小镇,大概是想让他们最后一次松垮地走走,天真地闹闹,说说惆怅和茫然,提前喝一杯告别酒,就要参加生命一世最大的考试了,每一天的路都走得颤抖。

她站在路边的电话亭打电话回家,告诉我大家都喝黄酒了,大家都说,马上就要分开了。

她电话里的声音满是迷雾般的水汽,我知道她也是颤动着想哭的。

可是那时,我完全没有去想到,这一场最大的考试,接着的大学,接着的继续长大,都只是她会和我的分开、和妈妈分开的序幕。

而其实,只要会分开,那么之前的每一天都只是序幕,可是那时我哪里能够想得到?

⑤女儿现在的脚步是在巴黎走,在欧洲和别的国家走,偶尔一年或两年,才走到中国上海的家门口。

上海的家只是她偶尔回来住几天的地方。

而那几天,她还要忙碌地走出去,和人轻松地说这话,和人严肃地说那事。

一个人的长大如果还是在他没有长大时的路上,那么是不是就可能不被注视、不被喜欢、不被人夸赞地说:

“你真是棒哦!

”如果一个人永远还是童年路上的溜达者,那么即使门口的路上昼夜亮着路灯,生命的气质里是不是就不会有溢彩的流光?

⑥我很矛盾地这样想这么问,是因为我只能这样想着问着慰问自己。

我已经想了很久,慰问了很久。

我没有答案,因为我也早不是走在很小的时候、很年轻时候的家门口了。

我的脚步早就踩在了无数地址、五湖四海。

我的外祖母,我的父亲母亲,他们也总是在看得见家门口小路上的窗口前等啊等啊,一直等到我走到家门前的路上……抬头看去,窗口已经没有外祖母,也没有父亲,总算母亲还在。

而窗口终究都会空的,站在路上,看着窗口,我们只能对自己说:

“空了。

”而那时,我们可能也的确很棒了。

想过来说过去的矛盾啊!

⑦而我现在站在这儿,女儿走到门口,门里看着门外,门外看着门里,真真实实,什么也不少,虽然是夜里,没有那么亮堂,但那短短的一会儿,眼里是流光的,心里是溢彩的。

一个当父母的人,一天的日子,就算拉上红颜色的帷幕了,明天怎么开始,那就随便它怎么开始吧。

⑧我不能不叹息,因为偏偏这时一个计算题从母题里生出来了。

我算着,假如我可以再活20年,女儿一年回来一次,每一次我都在她离开的前一个夜晚站在这里等候她,那么我就还可以有20次。

假如我只可以再活15年,那么我就只有15次。

即使还可以有30次,它也是这么少,怎么会这么少啊?

⑨数学的计算啊,你就这么把我这一天快落下的红帷幕算得有些忧伤了。

⑩其实每一次,去巴黎,离开的时候,在机场告别,我拥抱着她,心里也是这样想,又减少了一次。

安徒生在他的童话里很喜欢写类似伤感的句子:

减少了、减少了,故事结束了。

⑪我想,还是打个电话吧,问问她是不是快到家了。

可是这时又有脚步声了。

这时的路上终于不是只有路了,女儿走到了门口。

我开了门。

我把红幕拉上。

我对她说:

“早点睡,明天夜里在飞机上又睡不好。

”明天夜里她睡不好的时候会想起今晚我站在这里等她吗?

而明夜的这时我照旧会想,她在已经飞行很远的飞机上睡得好吗?

上海到巴黎很远!

她从小到大,我总是在一个单调的心思里打滚,滚得疲劳,又乐此不疲。

⑫因为我是父亲。

父亲和母亲都会这样单调,其实,他们都非常丰富。

7.赏析第②段语言运用的特点。

8.本文由“脚步声”写到“脚步”,结合内容分析其行文思路。

9.第⑦与第⑪段都写了女儿走到门口的情景,辨析其作用。

10.联系全文,赏析结尾段。

【答案】

7.先用排比句强化“我”急盼脚步声的心情,再用“想听见”“哪怕”“准备”等语意连贯且具口语化的词语,情境化地展现了“我”等女儿时专注、细密的心思。

8.文章由期待女儿“脚步声”起笔,引发女儿成长及“我”的人生“脚步”、实现生命价值与离家的矛盾等联想,由实而虚的行文贴合夜等“女儿”所思所想的情境,写出了父亲的“丰富”。

9.第⑦段揣想女儿与我隔门对视,与上文窗口看不到亲人形成对比,展现父母子女安好带给人质朴的幸福感;第(11)段“开”“拉”两句实写女儿到家,表现“我”内心的踏实与喜悦。

10.结尾段扣题,揭示了为人父母的本性:

为了儿女安好这一“单调”的心愿,甘愿承受辛劳与分离的煎熬,以及与儿女成长相伴而来的细腻而丰富的思虑和甘苦享受,言简意丰且意味深长。

五、古代诗歌阅读

阅读下面的诗作,完成下面小题。

临江仙·寒柳① (清)纳兰性德

飞絮飞花何处是,层冰积雪摧残。

疏疏一树五更寒。

爱他明月好,憔悴也相关②。

最是繁丝摇落后,转教人忆春山。

湔裙③梦断续应难。

西风多少恨,吹不散眉弯。

[注释]①一般认为这是一首悼亡之作。

②相关:

关心。

③湔(jiān)裙:

溅湿了衣裙。

这里用柳枝姑娘的典故:

柳枝姑娘向男友表示三天后将涉水溅裙来相会。

11.上面横线上应该填写的词牌是( )。

A.沁园春B.江城子C.临江仙D.如梦令

12.下列分析不正确的一项是( )。

A.杨花飞絮飘泊零落,又遭冰雪摧残,以物喻人,形象写出凄苦命运。

B.“春山”往往比喻女子眉毛,这里指代女子,由咏柳引出怀念之人。

C.两人无缘相会,而“梦断”之后连梦中的欢会也不可得,更添愁苦。

D.“眉弯”即柳叶,这是拟人修辞,言西风有恨却无法吹去枝头柳叶。

13.鉴赏上阕划线部分的景物描写。

【答案】

11.C

12.D

13.“疏疏”正面描写寒柳萧条、稀疏的形态,又以“憔悴”刻画其弱不禁风、惹人爱怜的情态。

“五更寒”“明月”写出夜阑天寒,明月映照的环境,侧面烘托寒柳的萧瑟之状。

写明月关心寒柳,运用拟人手法(移情),更表现作者对寒柳的挚爱之情(也可以说:

以树喻人,寄托词人的深切怀念之情)。

【解析】

11.

本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

从这首词的标题“临江仙·寒柳”可知,“临江仙”是词牌,即词的格式的名称。

故选C。

12.

本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

D.“‘眉弯’即柳叶,这是拟人修辞”以及“言西风有恨却无法吹去枝头柳叶”错误,“西风多少恨,吹不散眉弯”意思是“再强劲的西风也吹不散我眉间紧锁的不尽忧愁”,可知“眉弯”并不是柳叶,而是作者紧锁的眉头,也没有用到“拟人”手法。

故选D。

13.

本题考查学生鉴赏诗歌景物形象的能力。

“疏疏一树”正是寒柳的意象,而“五更寒”原本仅仅是一个时间的意象,此时交迭在一起,却把夜阑、更残、轻寒这些意象付诸于柳树身上,使柳树获得了人格化的色彩。

“爱他明月好,憔悴也相关”,递进一层,似在说明月无私,不论柳树是繁茂还是萧疏,都一般照耀,一般关怀。

貌似在写明月,实则是作者自况:

柳树就算“疏疏”,就算“憔悴”,也减不了自己一分一毫的喜爱;伊人就算永诀,也淡不去自己一分一毫的思念。

用词方面,用“疏疏”“憔悴”刻画寒柳萧条、稀疏、弱不禁风、惹人爱怜的情态;艺术手法方面,用“五更寒”“明月”,侧面描写烘托寒柳的萧瑟之状;“爱”“相关”运用拟人手法,表达了作者借寒柳寄寓的对爱人的挚爱之情。

六、文言文阅读

阅读下文,完成下面小题。

古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!

师道之不传也久矣!

欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:

“彼与彼年相若也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!

师道之不复可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:

三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠, 年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

14.解释下列加点词。

(1)官盛则近谀(_______)

(2)士大夫之族(_____)

(3)六艺经传皆通习之(__________) (4)余嘉其能行古道(_____)

15.下列各句中加点词与“巫医乐师百工之人,不耻相师”中的“耻”用法不同的一项是( )

A.且庸人尚羞之,况于将相乎B.于其身也,则耻师焉

C.吾见相如,必辱之D.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

16.下面对文章前两段文字分析不正确的一项是( )

A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。

B.作者认为那些童子之师不是真正意义上的老师,只是“小学”而已。

C.第二段作者接连用了三组对比层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。

D.作者对于那些看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们的士大夫,给予了强烈的责备和讽刺。

17.下列各句“其”的用法与例句相同的一项是( )

例句:

古之圣人,其出人也远矣

A.愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

B.今其智乃反不能及,其可怪也欤!

C.小学而大遗,吾未见其明也。

D.其孰能讥之乎?

18.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

(2)巫医乐师百工之人,不耻相师。

【答案】

14. 谄媚 类 解释经书的著作 称赞

15.C

16.B

17.C

18.

(1)在我前面出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟随他拜他为师。

(2)巫医、乐师、各种手工业者这类人,不以相互学习为耻。

【解析】

14.

本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

(1)“官盛则近谀”翻译为:

把官大的人当做老师,就被认为近于谄媚。

“谀”,谄媚。

(2)“士大夫之族”翻译为:

士大夫这一类人。

“族”,类。

(3)“六艺经传皆通习之”翻译为:

六经的经文和传文都普遍地学习了。

“传”,解释经书的著作。

(4)“余嘉其能行古道”翻译为:

我赞许他能够遵行古人从师的风尚。

“嘉”,称赞。

15.

本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

“巫医乐师百工之人,不耻相师”翻译为:

巫医、乐师、各种工匠这些人,不以互相学习为耻。

“耻”,以……为耻,意动用法。

A.“且庸人尚羞之,况于将相乎”翻译为:

即便是普通人尚且对此感到羞愧更何况将军和丞相?

“羞”,感到羞耻,意动用法。

B.“于其身也,则耻师焉”翻译为:

但是对于他自己,却以跟从老师学习为耻。

“耻”,以……为耻,意动用法。

C.“吾见相如,必辱之”翻译为:

我见到蔺相如,一定羞辱他。

“辱”,使动用法,使……受辱,羞辱。

D.“孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃”翻译为:

孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。

“师”,以……为师,意动用法。

故选C。

16.

本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“不是真正意义上的老师”错误。

作者并没否认“童子之师”是老师。

只是不是作者所说的“传其道解其惑”的老师。

故选B。

17.

本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。

“古之圣人,其出人也远矣”翻译为:

古代的圣人,他们超出一般人很远。

“其”,代词,他们。

A.“愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

”翻译为:

愚人之所以成为愚人,大概就是出于这个缘故吧?

“其”,语气副词,表猜测,大概。

B.“今其智乃反不能及,其可怪也欤!

”翻译为:

现在他们的智慧竟然反而比不上这些人了,这真是奇怪啊!

“其”,语气副词,表揣测。

C.“小学而大遗,吾未见其明也”翻译为:

小的方面学习了大的却丢了。

我没有看到他的明达。

“其”,代词,他们。

D.“其孰能讥之乎?

”翻译为:

难道谁还能讥笑他们吗?

“其”,语气副词,表反问。

故选C。

18.

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

第一句话的得分点为:

“生乎吾前”,介词结构后置句,在我前面出生的人;“固”,本来;“从而”,跟从并且;“师”,以……为师。

第二句话的得分点为:

“耻”,以……为耻辱;“相”,互相;“师”,学习。

参考译文:

古代求学的人必定有老师。

老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的人。

人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?

有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。

出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。

我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?

因此,无论高低贵贱,无论年长年幼,道理存在的地方,就是老师所在的地方。

唉!

古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑也难了!

古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。

因此,圣人更