苏科版物理八年级上册第一学期初二物理期中复习《物态变化》docx.docx

《苏科版物理八年级上册第一学期初二物理期中复习《物态变化》docx.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏科版物理八年级上册第一学期初二物理期中复习《物态变化》docx.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

苏科版物理八年级上册第一学期初二物理期中复习《物态变化》docx

初中物理学习材料

鼎尚图文制作整理

2016-2017学年第一学期初二物理期中复习《物态变化》

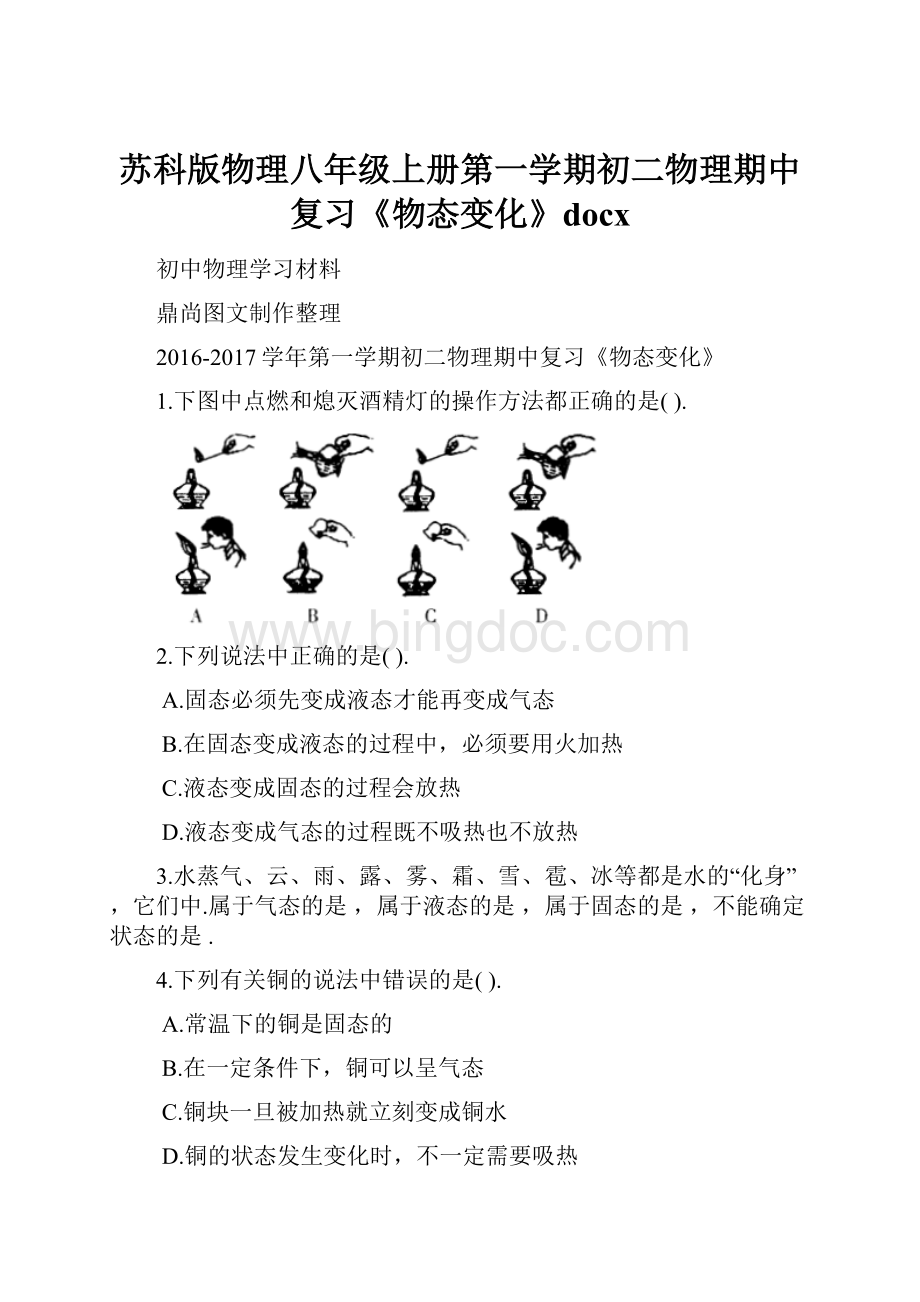

1.下图中点燃和熄灭酒精灯的操作方法都正确的是().

2.下列说法中正确的是().

A.固态必须先变成液态才能再变成气态

B.在固态变成液态的过程中,必须要用火加热

C.液态变成固态的过程会放热

D.液态变成气态的过程既不吸热也不放热

3.水蒸气、云、雨、露、雾、霜、雪、雹、冰等都是水的“化身”,它们中.属于气态的是,属于液态的是,属于固态的是,不能确定状态的是.

4.下列有关铜的说法中错误的是().

A.常温下的铜是固态的

B.在一定条件下,铜可以呈气态

C.铜块一旦被加热就立刻变成铜水

D.铜的状态发生变化时,不一定需要吸热

5.下列温度中,最接近20℃的是().

A.人体的正常温度

B.北方冬季的平均气温

C.冰水混合物的温度

D.人感觉舒适的环境温度

6.下列关于温度的一些说法中正确的是().

A.0℃的冰比0℃的水冷

B.冬天和夏天,从同一口井里打上来的水,一个感觉温暖,一个感觉冰冷,但井水的温度大致相同

C.100℃的水蒸气比100℃的水温度高

D.冬天,摸户外的木块和铁块.觉得铁块比木块冷,这是因为铁块的温度比木块的低

7.列关于温度的描述中符合实际的是().

A.发高烧时人体温度可达45℃

B.一般电冰箱冷冻室的温度可达到一18℃

C.饺子煮熟即将出锅时温度为80℃

D.加冰的橙汁饮料温度为一5℃

8.将下列物质进行分类.并说明分类的理由:

白糖、醋、酱油、碗、勺子、钢瓶中的液化气、煤油.

9.在烧瓶里放少量的碘,并对烧瓶微微加热。

如图所示,观察发现固态碘颗粒中渐渐升起一股紫红色的烟,实验过程中没有观察到固态碘熔化成液态的碘.

分析上面实验现象你可以得出什么结论?

10.设计一个实验,证明酒精灯的外焰温度最高.

11.在使用温度计测量液体温度的过程中,下面列出了有关的实验步骤:

A.选取适当的温度计;

B.估计被测液体的温度;

C.把温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中;

D.过一段时间后,温度计的示数稳定;

E.从液体中取出温度计读数;

F.对温度计进行读数;

G.从液体中取出温度计.

以上步骤中,不正确的是(填序号),应把它剔除;剔除不正确的步骤后。

按照正确的步骤排列顺序是.

12.摄氏温度的规定:

在一个标准大气压下,纯净的冰水混合物的温度定为0℃,水沸腾时的温度定为100℃.将0~100℃之间划分为100等份,每一等份就是1℃.华氏温度的规定:

在一个标准大气压下,纯净的冰水混合物的温度定为32°F(°F,读作华氏度),水沸腾时的温度定为212°F.将32~212°F之间划分为180等份,每一等份就是1°F.则华氏度F与摄氏度t之间的关系是F=°F.人的正常体温大约为℃.

13.空气中的二氧化碳、甲烷、水蒸气等气体能让太阳发出的热顺利通过到达地球,但却阻碍地表反射的热散发到大气层外,大气的这种保暖作用被称为;使这种现象不断加剧的主要原因是由于人类大量燃烧煤、石油等燃料,排放出大量的,导致全球气候变暖,从而造成、等一系列灾害.

14.某同学用温度计测量物体的温度时,不慎将温度计胀破,其原因在哪里?

15.用刻度不清的温度计,可以做如下测量:

将它插入冰水混合物中,测得水银柱的长度为4cm;将它插入1标准大气压下的沸水中,测得水银柱的长度是24cm.现将它插入某种液体中时,测得水银柱的长度为9crn,则该待测液体的温度是().

A.29.2℃B.20℃C.25℃D.23.6℃

16.如图所示是小明同学设计的一个气体温度计的示意图.瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱.

(1)这个温度计是根据气体的来测量温度的.

(2)将此装置放在室内,温度升高时液柱向(填“左”或“右”)移动.

(3)若放到冰水混合物中,液柱处的刻度应标℃.

17.夏天是炎热的季节,某同学家的电风扇使用较长时间后,叶片发烫以至于不能用手摸,他想测量一下电风扇叶片的温度.请发挥你的想象,解决以下几个问题.

(1)需要用到哪些器材?

(2)如何进行测量?

(3)测量结果是否是电风扇叶片的准确温度?

为什么?

18.小明和小芳同学为了研究泡沫塑料和棉絮的保温性能的差别,两人设计并做了一个实验,他们把这两种材料分别包在装有热水的密闭烧瓶外,让它们自然冷却,利用温度计和计时器定时测量两烧瓶中的水温随时间变化的情况.

(1)为保证实验的准确性.实验前除了取大小、厚度相同的泡沫塑料和棉絮外.还应考虑影响水温变化的其他因素,即保持烧瓶相同,水的初温相同,环境温度相同和相同.

(2)按照实验操作,小明和小芳同学把实验测得的时间和温度数据填在下列表格中.

分析上表数据可知:

他们实验时的室内温度是℃.经过40min后,包着泡沫塑料的烧瓶水温降低了℃.而包着棉絮的烧瓶水温降低了℃.由此可以得出的实验结论:

;

(3)除了采用在相同时间内观察水降低的温度来比较这两种材料的保温性能外,根据上表数据,你还可以采用的方法比较两种材料的保温性能.

19.用滴管从瓶中吸取酒精。

滴在手上,感觉凉凉的,小明就这一现象产生的原因,提出了两种猜想.猜想1:

酒精的温度低于手的温度;猜想2:

酒精蒸发时吸热,有制冷作用.随后,他在烧杯中倒入适量酒精,用相同的温度计分别测量手的温度t1和烧杯中酒精的温度t2,并重复多次。

均发现t1>t2,由此,他().

A.只能验证猜想1

B.只能验证猜想2

C.既能验证猜想1,也能验证猜想2

D.既不能验证猜想1,也不能验证猜想2

20.给一定质量的水加热时,它的温度与时间的关系图像如图中a所示.若其他条件不变.仅将水的质量增加,则温度与时间的关系图像应为().

A.a

B.b

C.c

D.d

21.生活小常识:

机械手表进水后一般不容易干,这时可以将手表和一小包干燥剂一起放入一个小盒里,然后将盒子密封,过一段时间后,手表里面的水就干了,在这个过程中,手表里面的水先是由于变成水蒸气,然后由于而逸出手表,被于燥剂吸收,这样,手表里的水就干得比较快了.

22.住在非洲沙漠的居民.由于没有电,夏天无法用电冰箱保鲜

食物,当地人发明了一种简易“沙漠冰箱”.如图所示;它由

内罐和外罐组成,两罐之间填满潮湿的沙子,使用时将食物

放在内罐,罐口盖上湿布,放在干燥、通风的地方,并经

常向内罐和外罐之间的沙子上洒些水,这样对内罐中的食

物起到一定的保鲜作用.

(1)将它放在干燥、通风的地方,目的是.

(2)经常向内罐和外罐之间的沙子上洒些水,目的是.

23.如左下图所示,在“观察水的沸腾”实验中,当水温升到90℃时,随着加热过程.每隔1min记录一次水的温度.某同学记录的数据如下表:

(1)根据记录,在右下图中画出水的沸腾图像.

(2)在下图中.图是水沸腾前的情景;图是水沸腾后的情景.

(3)沸腾是.现象.

(4)试根据实验现象归纳水沸腾时的特点:

.

24.端午节,小承和小冬帮妈妈煮粽子.煮粽子的水烧开后,小承认为要继续将火烧得很旺,使锅内水剧烈沸腾,这样会很快将棕子煮熟;小冬则认为,水沸腾后应改用小火,盖上锅盖,让锅内水微微沸腾,同样能很快将粽子煮熟.你认为谁的想法更合理?

请写出理由.

25.在做“观察水沸腾”的实验时,

(1)A组同学用的是如图甲所示装置,他们测出的水温将偏(填“高”或“低”).

(2)图乙是B组同学在实验某时刻温度计的示数,此时水的温度是℃.

(3)B、C两组同学虽然选用的实验装置相同。

但将水加热到沸腾用的时间不同.他们绘制的温度随时间变化的图像如图丙所示.分析图像可知:

水的沸点是℃.当时的大气压(填“<”“>”或“=”)1标准大气压;B、C组得到b、c两种不同图像的原因可能是水的不同.

26.雪糕是大家都喜爱吃的冷饮。

夏天当我们吃雪糕时撕下包装纸会发现冒“白气”,实际上

“白气”是雪糕周围遇冷(填物态变化名称)而形成的,如图所示的甲乙两

图.雪糕冒“白气”符合实际的是(填“甲”或“乙”)图.

27.如图所示。

甲、乙两个房间里相同的两壶水放在相同的电炉上都已烧开,我们可以看到房间里的水壶壶嘴的上方较多,从而判断出房间的气温较高.

28.冬天手冷时,用嘴向手上“呵气”(张大嘴呼气)和用劲儿向手上“吹气”的感觉是().

A.向手上“呵气”和“吹气”感觉相同

B.向手上“呵气”时感觉更冷

C.向手上“呵气”时感觉温暖

D.向手上“吹气”时感觉温暖

29.如图,冬天在炉子上烧菜的时候,火焰熄火前、后一瞬间会出现如图所示的两种情景,你可以确定是火焰熄灭前的图片.

30.冬天.地处北部山区的一些居民.为了室内保温.常把纸条粘在窗缝处,俗称“溜窗缝”为了使纸条不因潮湿而脱落,通常把纸条粘在室外的窗缝处.清用你学过的物态变化的知识解释:

为什么不把纸条粘在室内的窗缝处?

31.“热管”是20世纪80年代研制出来的一种导热性能非常好的装置.它比铜的导热性能大上千倍.“热管”的结构并不复杂.它是一根两端封闭的合金管,管内壁衬了一层多孔的材料,叫做吸收芯,吸收芯中充有酒精或其他易汽化的液体.如图所示.当管的一端受热时,热量会很快传到另一端,试分析其中的道理。

32.在透明塑料袋里滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把口扎紧,然后放入80℃以上的热水中.

(1)你认为会发生什么样的变化,把你所猜想的结果写在下面的横线上:

.

(2)写出你所猜想的理由:

.

(3)如果再从热水中拿出塑料袋,过一会儿又会发生什么变化,并说明理由:

.

33.小芳同学在家中烧开水时,发现水烧开后壶嘴上方有大量的“白气”,再仔细想想有时却看不到大量的“白气”,于是小芳想探究一下这个问题.现在就请你来完成下列问题:

(1)小芳可能提出的影响产生“白气”多少的因素是什么?

(写出两个即可)

(2)针对其中一个因素,设计实验进行探究,要求:

写出实验的过程及观察到的现象,并做适当的总结说明(即写出结论).

(3)小芳又进一步观察“白气”的情况,她又发现,“白气”不是紧靠壶嘴处形成,而是在壶嘴上方一定的高度才有,相信你一定能解释其中的道理,试试看.

34.如图所示,把盛有碎冰块的试管插入烧杯里的碎冰块中,用酒精灯对烧杯底部慢慢加热,

当烧杯中的冰块大部分熔化时,试管中冰().

A.也熔化一部分

B.全部熔化

C.一点也不熔化

D.下面的熔化,上面的没有熔化

35.可以用铁锅来熔化铝.却不可以用铝锅来熔化铁这是因为().

A.铁的传热性能比铭强

B.铁的熔点比铝高

C.铁的硬度比铝大

D.以上说法都正确

36.在北方寒冷的冬季,把室外的冻柿子,拿到室内,浸没在水盆中,可能出现().

A.盆中有水结冰,柿子的温度不变

B.盆中一部分水结冰,柿子的温度升高

C.盆中有水结冰,柿子的温度降低

D.以上说法都不可能

37.在保温杯中装适量0℃的水、从冰箱的冷冻室里取出小块冻厂很长时间的冰,放到保温杯中,设保温杯是绝热的,过一段时间冰和水的温度相同.在这个过程中()

A.水的质量增加B.水的温度降低

C.冰的质量增加D.冰的温度保持不变

38.物体吸热后,它的温度().

A.一定升高B.一定降低

C.一定不变D.可能升高或不变

39.在一个盛有冰水混合物的烧杯中插入一支温度计,用酒精灯对烧杯缓慢加热.下表是明明同学的记录:

分析上表可知:

(1)冰是(填“晶体”或“非晶体”).

(2)你还能得出什么结论?

请答出两点:

a.;

b..

40.穿上棉衣感到暖和,是利用棉衣有效地阻止了人体产生的热向外散发,棉衣自身并不发热,而法国准备生产的一种夹克,其衣料的纤维中添加了微胶囊,这种胶囊所含的物质在常温下呈液态,在温度降低时会结晶,人们穿上它,气温较高时感到凉爽,气温较低时倍感温暖,试说明这种夹克能调节温度的道理.

41.用质量相等的0℃的水和0℃的冰来冷却热的物体,哪一种效果好?

为什么?

42.电灯泡发光时灯丝的温度达到2000℃,能用铁、金、铅来制作电灯泡的灯丝吗?

如果由你来挑选,你准备选哪种金属来制造电灯泡的灯丝?

说明你的理由.

43.如图甲是“探究固体熔化时温度的变化规津”的实验装置.

(1)把石棉网垫在烧杯下,并将试管放在水中加热,是为了使固体粉末受热(填“均匀”或“不均匀”).

(2)将温度计插入试管中时,温度计的玻璃泡要全部插入固体粉末中,不要碰到试管底或.若某时刻温度计的示数如图乙所示,则此时温度计的读数为℃.

(3)下表是实验中记录的数据.

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

温度/℃

40

42

44

46

48

48

48

48

48

50

53

根据表中数据可知,该物质的熔点是℃;该物质是(填“晶体”或“非晶体”).

(4)能反映上述固体熔化时温度变化规律的是图丙中的.

44.如图是某种物质发生物态变化过程中的温度一时间图像,下列从图像中获得的信息正确的是()

A.这种物质是晶体,其熔点是50℃

B.在AB段物质处于固液共存状态

C.在BC段物质不放热,温度保持不变

D.在CD段物质处于液态

45.把温度为一4℃的冰投入到密闭、隔热盛有0℃水的容器中,混合后的温度仍为0℃,下列判断正确的是().

A.冰的质量增加了B.冰的质量没有变化

C.冰的质量减少了D.以上情况均有可能

46.小明为探究冰熔化和水沸腾时温度变化的特点,在实验室进行了探究实验,根据测量结果他画出了相关图像,如图甲、乙所示.

(1)这两个实验都需要用到的测量仪器是温度计和.

(2)水沸腾时,温度计的示数如图丙所示,则水的沸点是℃,此时实验室的大气压(填“高于”“等于”或“低于”)1个标准大气压.

47.在寒冷的冬天,用手去摸室外的金属.有时会发生粘手现象,好像金属表面有一层胶。

这是为什么?

48.积雪对公路行车的危害主要表现在路况的改变.路面积雪经车辆压实后,车轮与路面的摩擦力减小,汽车易左右滑摆.同时,汽车的制动距离也难以控制,一旦车速过快、转弯太急,都可能发生交通事故.专家研究表明,气温不同,积雪的厚薄不同,对汽车的危害也不一样.当积雪厚度在5~15cm,气温在0℃左右时,汽车最容易发生事故.因为在这种条件下,路面上的冰雪常会呈“夜冻昼化”状态.此时,护路工人常在路面上撒大量的盐,以避免“夜冻昼化”现象,即在相同气温条件下,使熔化了的冰雪不再结冰。

从而减少交通事故的发生.

(l)提出问题:

在相同气温条件下,水为什么不再结冰了?

(2)猜想与假设:

请你用学过的物理知识,对这一现象产生的原因提出一个合理的猜想。

并说出你猜想的理由.

①猜想:

.

②理由:

.

(3)设计实验方案:

针对你的猜想,设计一个实验方案验证猜想的正确性.

49.为了从酒精和水的混合液中分离出酒精,小刚同学依据已学过的知识设计了一种方案.他依据水和酒精的凝固点不同,设想可用凝固的方法将水和酒精分开。

为此他利用家中的电冰箱冷冻室做了如下的实验:

将配有不同比例的水和酒精的混合液放入冷冻室中,并用温度计监测混合液的温度,定时观察,他所测得的数据和观察到的现象如下表:

说明:

所用冰箱的冷冻室的最低温度是一8℃.

(1)请你仔细看一看表中的数据和记录的现象,小刚同学是否能把水和酒精从混合液中分离出来?

(2)在水中增加酒精对水的凝固点有什么影响?

(3)这个结论在实际中有什么应用?

(4)采用什么样的方法可以把水和酒精分离开来呢?

50.实验室要制造一个低温而又干燥的环境。

可以采取的措施是().

A.采用大量的冰块使其熔化吸热达到降低温度的目的

B.用干冰的升华吸热来获得干燥和低温的室内环境

C.用喷雾的方法提高水的表面积,加快蒸发吸热来降低温度

D.用电风扇快速吹向室内,使室内的温度快速下降

51.如图是几种常见的物态变化现象,其中需要放热的是().

A.冻的衣服晾干B.春天冰雪消融C.冬天窗户上出现冰花D.干冰变小

52.生活处处皆物理,下列现象与物态变化的对应关系中错误的是().

A严冬,堆成的雪人变小——熔化

B.水烧开时,壶嘴出现“白气”——液化

C.用吹风机将头发吹干——汽化

D.放在衣柜的樟脑九变小了——升华

53.在1标准大气压下,某同学将碎冰块放入易拉罐中并加入适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟,测得易拉罐中冰和盐水混合物的温度低于0℃,同时发现易拉罐的底部外有白霜形成,该白霜的形成是(填物态变化名称)现象,在形成白霜的过程中会(填“吸收”或“放出”)热量.

54.现代医学上有一种“冷冻疗法”,也就是使部分组织(如疣子)迅速低温冷冻,使其组织坏死,达到不要“动刀”就能治愈的目的.你一定能想象这种疗法的原理吧?

请简单地把你的理解整理出来与同学们交流.

55.阅读下面一段关于“热转印技术”的说明,然后完成问题.

“热转印技术”是近年来发展起来的特种印刷技术,其主要特点是转印图像色彩鲜艳,层次丰富,其效果可与印刷相媲美,与印刷不同之处在于热转印是在高温下使热转印油墨受热渗入物体表面后形成色彩亮丽的图像.所以,热转印产品经久耐用,图像不会脱落、龟裂和褪色.可以将任何图案、照片烤制在杯子、盘子、瓷砖等物体上面,只需要几分钟时间.

(1)仔细分析“高温下使热转印油墨受热渗入物体表面后形成色彩亮丽的图像”这句话,你认为固态的油墨经过怎样的物态变化过程才能进入物体的表面并形成亮丽的图案?

(2)要制作一个带有自己喜爱的图片的茶杯,需要经过一些什么工序?

想想看,也许你能成为这方面的工程师.

56.阅读下列文字,按要求完成有关问题.

寒冷的冬天,房间的玻璃窗上常常会有冰花,你注意过吗?

玻璃上的冰花的图案各不相同,有的像兰花、有的像马尾松,还有的像一朵朵的梅花.这到底是怎么一回事呢?

原来玻璃窗上的冰花是房间里热空气中的遇到的玻璃后形成的冰.当最初的冰晶凝成以后,就逐渐向四周发展,但由于外在因素的影响,有的窗缝里有风进来,风大、风小情况不同;有的玻璃光滑,有的毛糙;有的干净,有的脏……这样,水蒸气蒙上去的时候,就分布不均匀了.当冰晶向四周延伸时,遇到水蒸气多的地方,冰就结得厚些,少的地方就薄些,有的地方还结不起来,或者是结了后,遇到一点点热或压力,又熔化了.因此形成了各种各样的花纹,非常漂亮.

(1)完成短文中的填空.

(2)冰花是凝结在玻璃的内侧,还是外侧?

简单说明理由.

(3)根据短文中的说明.总结形成不同形状的冰花的原因有哪些?

(至少答出两点)

(4)有时玻璃窗上形成的是冰柱,而不是冰花,这又是怎么一回事呢?

57.关于水的物态变化,下列说法中正确的是().

A.水蒸气在高空中遇冷液化成小水珠,此过程吸收热量

B.冰山上的积雪只能先熔化成水,再蒸发成水蒸气。

此过程放出热量

C.江河湖海中的水蒸发成水蒸气,此过程吸收热量

D.水蒸气在高空遇冷凝华成小冰晶,此过程吸收热量

58.温度为0℃时,下列说法中正确的是().

A.水已不存在,全部结成冰

B.冰已不存在,全部化成水

C.冰和水都可能存在,没有水蒸气

D.冰、水、水蒸气都可能存在

59.“五水共治,治污在先”是某省提出改善生态环境的一项重要政策,为了防止水体污染,你认为下列措施中不可行的是().

A.不任意排放生活污水

B.禁止使用农药和化肥

C.工业污水经净化处理后再排放

D.牲畜粪便适当处理后再施用

60.我国是一个缺水的国家,因而污水净化具有重要的意义.如图是江涛发明的太阳能净水器,该净水器在污水净化过程中发生的物态变化是().

A.先熔化,后液化B.先升华,后凝华

C.先汽化,后液化D.先汽化,后凝固

61.用直线把下列水污染物的来源和它的实例连接起来.

a.工业污染①不合理使用化肥农药

b.农业污染②用含磷洗衣粉洗衣服后直接排放污水

c.生活污染③冶金工业的废渣

62.“全球通新浪号”帆船跨越欧非亚7个海区,航行1.1万海里,在45个港口留下中国帆船的名字,于2006年12月23日下午2时抵达深圳浪骑游艇会的码头,完成历时半年的航行,这标志着中国人首次无动力帆船环海航行画上句号。

聪明的船员设计了一个“太阳能蒸馏器”,用海水获得淡水,解决了生活用水的难题.

太阳能蒸馏器的设计中,使用的物理现象和物理原理有:

(1);

(2);

(3);

63.自来水是城镇居民的用水来源,水厂从自然界取水,经过一系列处理后,通过管道到达居民家中.生活中由于水龙头拧不紧、水管生锈漏水、用水不节制等原因,造成了水资源浪费.在水资源日趋紧张的今天,这一问题必须引起足够的重视.

(1)请为家庭节约用水提出合理化建议.

(2)农民灌溉农田多采用“漫灌”的方法,既浪费水资源.又易使土壤板结.你认为应怎样改进这种灌溉方法?

(3)2000年国家投资600亿元用于淮河治理,据央视报道,时隔四年,淮河水又变成了五类水质(无使用价值水).你认为问题可能出在哪里?

(4)作为一名中学生,防止水污染应从我做起,你平时应注意什么?

64.查阅有关资料,完成图中的填空,同时联系生活实际,举例说明破坏水资源会给人类带

来哪些危害.

65.一支刻度均匀的温度计,经校验不准确.放在冰水混合物中时,示数是4℃,放在1标准大气压下沸腾水中时温度为94℃,用它测量一杯水的温度为22℃.

(1)请你计算一下这杯水的实际温度是多少?

(2)当用该温度计测量时,被测量的温度为多少时读数(测量值)是正确的?

66.小明与小刚对水的凝固(结冰)发生了争论:

小明:

将毛巾在约5℃的水中浸湿,然后挂在0℃的空气中冷却,过一段时间发现毛巾上的水结冰了、所以认为水的温度达到0℃即可结冰.

小刚:

将冰水混合物中的水(0℃),分别用A、B两个相同薄试管装好并密闭,A放入学0℃的空气中冷却,B放入-1℃的空气中冷却。

过一段时间发现A中的水未能结冰,B中的水结冰了,所以认为水的温度要低于0℃方可结冰.

(1)你的看法是:

.

(2)你对小明所做实验现象的解释是:

.

(3)你对小刚所做实验现象的解释是:

.

67.下面是“水”的几条“旅行”路线:

(1)水一冰一水蒸气

(2)冰一水一水蒸气

(3)水蒸气一水一冰(4)水一水蒸气一水

你认为“水”的这几条“旅行”路线中可行的是()

A.只有(3)B.只有

(2)

C.只有

(2)和(3)D.(l)

(2)(3)(4)四条路线都可以

68.“大树底下好乘凉”,炎热的夏天,人们总是喜欢聚在大树下乘凉,其主要原因是().

A.大树能吸收太阳的辐射热

B.大树下宽敞通风

C.大树能遮住阳光,大树下通风较好,树叶里的水分蒸发要吸热,使周围的空气温度降低

D.大树易于将热量传到地上

69.有一种能反映空气中水蒸气含量(空气湿度)的装置,叫做干湿泡湿度计,如图所示,它是由甲、