届二轮复习第四板块 选修4 中外历史人物评说 学案Word文档格式.docx

《届二轮复习第四板块 选修4 中外历史人物评说 学案Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届二轮复习第四板块 选修4 中外历史人物评说 学案Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

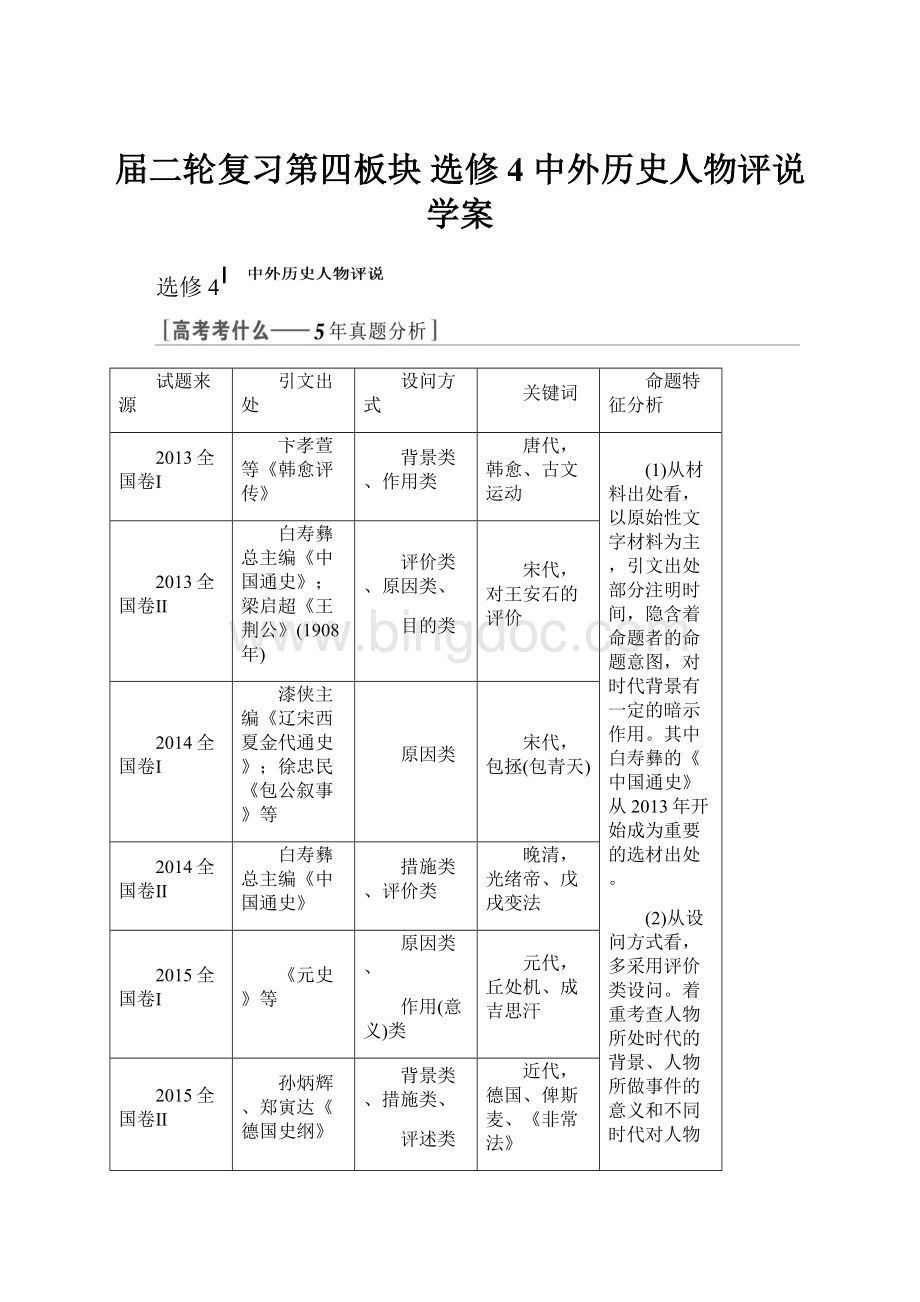

2015全国卷Ⅱ

孙炳辉、郑寅达《德国史纲》

背景类、措施类、

评述类

近代,德国、俾斯麦、《非常法》

2016全国甲卷

特点类、背景类

清代,郑板桥、艺术风格

2016全国乙卷

背景类、评述类

唐朝,高仙芝、功过

2016全国丙卷

周天度《蔡元培传》

原因类、评价类

民国初年,蔡元培、北大校务改革

2017全国甲卷

颜回最为孔子看重,受到后世尊崇

2017全国乙卷

《史记》

原因类、作用(意义)类

尊季札为“贤人”、季札出使、文化融合

2017全国丙卷

金冲及主编《陈云传》

经济思想、新中国经济建设

1.(2017·

全国甲卷)材料 颜回,孔子最看重的弟子之一,他居于陋巷,“一箪食,一瓢饮”,依然淡泊达观。

颜回天资聪颖,能很快领悟老师的教诲,子贡称赞他“闻一知十”。

每次谈到他的求学精神,孔子总是不吝赞赏。

颜回尊敬老师,曾说:

“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。

”他践行孔子的学说,认为如果自己的才能智慧能够为世所用,就行其道;

不为世所用,则独善其身。

颜回英年早逝。

孔子非常悲痛:

“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。

不幸短命死矣!

”汉代以后,历代统治者给予颜回很高的评价。

《魏书》云:

“建国纬民,立教为本;

尊师崇道,兹典自昔……释奠孔颜,乃其时也。

”颜回自唐代起配享孔庙,与孔子并称“孔颜”,元代被封为“复圣”,对后世影响深远。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括颜回成为孔子最看重的弟子之一的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析颜回在后世受到尊崇的原因。

解析:

第

(1)问,根据材料信息“淡泊达观”“天资聪颖”“尊敬老师”“践行孔子的学说”等并结合所学知识概括。

第

(2)问,根据材料并结合所学知识从孔子对颜回的肯定、统治者的推崇及现实的客观需要等方面回答。

答案:

(1)道德品行高尚;

天资聪颖,领悟力强;

深谙孔子学说,尊师重道;

用儒学思想塑造自己的精神;

践行儒家学说不遗余力。

(2)孔子对颜回的高度肯定;

儒学成为统治思想;

统治者的推崇;

弘扬儒家道德的现实需要。

2.(2017·

全国乙卷)材料 公元前544年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫、晋等中原诸国。

季札对于各国贵族视为“文明”象征的乐舞与歌诗,皆能一一点评,得其精髓;

对于各国政治现状,他也能作出准确的研判。

各国原本视江南为蛮荒之地,为“文身断发”的“夷人”聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。

季札出使途经徐国,知道徐国国君对他的佩剑十分喜爱,只因要出访他国,未能相赠。

季札返回途中至徐,徐君已死,他解下佩剑挂在徐君墓前的树上。

随从认为这样做没有意义,季札说,我当初知道徐君喜爱我这把剑,“始吾心已许之,岂以死倍(背)吾心哉”。

其父吴王寿梦认为诸子中季札年龄最小却有贤能,指定他继承王位。

寿梦死后,吴国人坚决要求季札即位,但季札坚拒,“弃其室而耕”,最终王位由其长兄继承。

季札被历代儒者尊崇为“贤人”。

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明历代儒者尊季札为“贤人”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析季札出使在文化融合方面的意义。

第

(1)问,根据材料中季札的行为和儒家思想的基本原则和宗旨分析原因。

第

(2)问,根据材料信息“吴国”“中原诸国”“原本视江南为蛮荒之地”等并结合所学知识从有利于改变中原诸国对江南的认识、有利于黄河流域与长江流域的文化认同等方面回答。

(1)对儒者所崇尚的礼乐与经典有精深的理解;

挂剑于墓,与儒者重“信”契合;

拒绝继承王位,符合儒家礼义观念。

(2)显示出中原文化传播到江南,有利于改变中原诸国对江南的认识;

有利于黄河与长江流域的文化认同。

3.(2017·

全国丙卷)材料 全国解放后,部分城市通货膨胀严重,少数商人投机,哄抬物价。

政务院副总理陈云很快将上海局势稳定下来,进而稳定了全国经济形势。

面对工业化建设资金短缺等问题,陈云提出对粮食等主要农副产品实行计划收购和计划供应,即统购统销,被中央采纳实施。

他在中共八大上系统地提出了改进经济体制的“三个主体、三个补充”的设想,即在工商业经营方面,国家经营和集体经营为主补充一定的个体经营;

在生产计划方面,计划生产为主补充一定的自由生产;

在市场方面,国家市场为主补充一定范围的自由市场。

1979年春,陈云指出:

“六十年来,无论苏联或中国的计划工作制度中出现的缺点:

只有有计划按比例这一条,没有在社会主义制度下还必须有市场调节这一条。

”他提出整个社会主义时期经济必须有计划经济部分和市场调节部分。

——摘编自金冲及等主编《陈云传》等

(1)根据材料,概括陈云的主要经济思想,并结合所学知识指出其形成的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述陈云对新中国经济建设的贡献。

第

(1)问,第一小问根据材料“三个主体、三个补充”可知,陈云的主要经济思想是在计划经济体制下发挥市场的调节作用。

第二小问结合国情从计划经济体制的弊端、中国社会主义建设道路的探索等方面来回答时代背景。

第

(2)问,根据材料与国民经济的不同发展阶段,从恢复国民经济、突破苏联经济模式的限制以及对中国现代化事业和经济建设等方面分析。

(1)思想:

社会主义经济既有计划也有市场,计划为主市场为辅。

背景:

苏联的经验教训;

计划经济体制的弊端;

中国社会主义建设道路的探索。

(2)为新中国初期国民经济的恢复发挥了重要作用;

突破了苏联经济模式的限制,提出了许多影响深远的重要思想;

对中国社会主义现代化事业和改革开放作出了重要贡献。

4.(2016·

全国甲卷)材料 郑板桥,清代杰出的艺术家、文学家,为“扬州八怪”的代表人物。

他从小生长在农村,历经康、雍、乾三代。

郑板桥提倡“文必切于日用”“笔墨之外有主张”,反对“皆拾古人之唾余”。

他说:

“千古好文章,只是即景即情,得事得理,固不必引经断律。

”郑板桥一生最爱画兰、竹、石,其画构图简单、主题鲜明,诗、书、画、印完美结合。

他尤喜画竹,曾在一幅画作上题诗说:

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

”郑板桥的诗画极富生活气息,深受时人喜爱。

他晚年靠卖画为生,曾题诗云:

“画竹多于买作钱,纸高六尺价三千。

任渠话旧论交接,只当秋风过耳边。

”

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括郑板桥画作的艺术特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析郑板桥艺术风格形成的历史背景。

解答本题的关键是最大限度地从材料中提取有效信息,以及理解分析问题。

第

(1)问,郑板桥绘画艺术的特点要根据材料前三句以及明清时期的文化特点进行概括。

第

(2)问,首先根据所给材料确定历史背景的时间,然后结合康雍乾时期中国的政治状况、经济状况、“经世致用”的思想等方面进行分析。

(1)个性鲜明;

借物抒情,以形表意;

画风题材生活化、写实化;

多种艺术形式完美结合。

(2)江南商品经济的发展;

江南社会的世俗化;

“经世”思想的发展。

5.(2016·

全国乙卷)材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“蕃兵”“蕃将”,成为唐朝开边拓土的重要力量。

高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西副都护,镇守西域。

天宝六年(747),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王。

经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降附”。

天宝八年(749),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守蕃属之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,“皆入其家”。

石国王子召引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败。

自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。

第

(1)问,提取材料信息“唐朝的发展”“由少数民族将士组成的‘蕃兵’‘蕃将’”并结合唐玄宗时期的对外政策、对外贸易、边疆政策与用人政策等分析回答。

第

(2)问,从直接与间接两个方面来回答其功过,可以从对唐朝统治、丝绸之路、开拓西域等角度来回答。

(1)强大的综合国力;

中外文化交流频繁;

对外贸易繁荣;

积极的边疆政策;

开放的民族政策与用人政策。

(2)维护唐朝统治;

为丝绸之路的畅通与西域稳定作出过贡献;

个人贪婪一定程度上影响了唐朝的西域开拓。

6.(2016·

全国丙卷)材料 蔡元培在德国留学期间,发现德国大学校长和各科学长都是每年更迭一次,由教授会公选。

1916年底他被任命为北京大学校长。

此前的北大,校长独揽大权,一切校务都由校长与学监主任、庶务主任等少数几个人办理,连各科学长也无权与闻其事。

蔡元培接任校长后,设立评议会作为全校的最高“立法”机构,凡大学“立法”均须评议会通过;

同时,它又是全校最高权力机构,凡重要事项经评议会审核通过才能付诸执行。

评议会由评议员组成,校长是当然的议长,评议员包括各科学长、主任教员和各科教授。

此后,蔡元培又组织选举产生各学科教授会,规划各学科的教学工作。

他聘请教员不拘一格,不问思想流派,只问学问能力。

1919年3月,《东方杂志》载文称蔡元培“使数年来无声无臭生机殆尽之北京大学挺然特出,褒然独立……学风丕振,声誉日隆”。

——据周天度《蔡元培传》

(1)根据材料,指出蔡元培在北京大学推行校务改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北京大学校务改革的特点,并评价蔡元培的贡献。

第

(1)问,根据材料“蔡元培在德国留学期间,发现德国大学校长和各科学长都是每年更迭一次,由教授会公选。

此前的北大,校长独揽大权,一切校务都由校长与学监主任、庶务主任等少数几个人办理,连各科学长也无权与闻其事”分析。

第

(2)问,第一小问根据材料“设立评议会作为全校的最高‘立法’机构……它又是全校最高权力机构……评议员包括各科学长、主任教员和各科教授……他聘请教员不拘一格,不问思想流派,只问学问能力”并结合所学知识概括;

第二小问放在新文化运动这一背景下进行评价。

(1)北大原有管理体制存在严重弊端;

蔡元培具有民主进步思想,善于借鉴国外教育管理经验。

(2)特点:

成立相应管理机构,权力下移;

教授治校;

兼容并包。

贡献:

力倡并推行改革;

提高办学水平,培养了众多优秀人才;

使北大成为新文化运动的重要阵地;

推动中国教育改革与发展。

一、人物定位

首先要从整体上确定评价对象的身份,是政治家、军事家、思想家、科学家,还是兼而有之,以便确定不同的评价标准。

二、人物评价的一般思路

评价历史人物,要明白评价对象在历史上做了什么,这样才能做到“史论结合”。

人物事迹的描述,可采用事迹分类法(政治、经济、军事、文化、民族关系、对外关系等方面)、阶段分析法(把历史人物的活动分成不同阶段,逐段评价其功过是非)、好坏分类法(把人物事迹按照积极和消极两方面进行分类归纳)等。

1.中国古代政治人物

一般可从政治、经济、文化、民族关系、对外关系等方面归纳其主张和措施,并逐条分析其影响。

分析影响时,可以从时间和空间两个维度进行思考。

如对康熙帝的评价:

纵向看,捍卫了统一的多民族国家;

横向看,对世界历史发展的总体趋势缺少敏感意识,依然做着天朝上国的迷梦,使中国错失发展机遇,因此对近代中国的落后挨打负有一定的责任。

2.中国古代少数民族领袖

主要看其政治、经济、文化措施对本地区、本民族发展有何作用,对民族团结和民族融合有何作用,对国家的统一巩固有何作用。

3.中国近现代政治人物

主要看其主张、措施和行动,对反侵略、反专制、挽救民族危亡有何作用(政治),对民族工业的产生和发展有何作用(经济),对西学的传播有何作用(思想),对维护国家主权独立、探索强国富国之路有何作用(外交)。

4.世界史中的政治人物

主要看其政治主张、对外政策和行动,对本国家、本民族历史发展进步有何作用(政治、经济、文化等),对本国人民和世界其他国家和地区人民交往有何作用,对人类社会和世界历史的发展进步有何作用。

5.科学家、思想家、艺术家

从时间和空间两个维度分析其影响。

从时间上看,有短期影响和长期影响;

从空间上看,有对本地区的影响和对世界的影响。

(同一类型的历史人物存在区别,一般可以从历史传统、社会现实、个人素养等角度进行思考。

)

三、人物评价的常用方法

1.历史的评价

把一定时期的历史人物放到当时的历史环境中进行分析评价。

任何人物的活动都受到一定历史条件的制约,我们要理清历史人物与其所处社会历史条件之间的关系,要避免用现代人的标准苛求古人。

“判断历史的功绩,不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。

”列宁指出,在分析任何一个社会问题时,都要“把问题提到一定的历史范围之内”。

2.辩证的评价

要用一分为二的观点看待历史人物,防止全盘肯定或全盘否定。

如秦始皇建立了中国第一个中央集权的国家,结束诸侯割据的分裂局面,对社会生产力发展具有推动作用,但他的暴政导致秦朝二世而亡。

当然,在坚持“两点论”的同时,还要坚持“重点论”,一般认为秦始皇是功大于过的。

3.全面的评价

对历史人物的评价,不能只看一时一事,不能以某一方面代替整体;

不能只看其优点、贡献就肯定一切,或者只看其缺点、错误而否定一切,而是要看其一生的全部活动和表现,把握主流,对其功过是非做出恰如其分的、全面的评价。

4.实事求是的评价

根据历史人物的相关事迹,具体情况具体分析,要避免标签式、脸谱化的评价。

如隋炀帝开凿大运河加重了民众负担,但从长远来看,大运河成为南北交通的大动脉,促进了南北经济的交流,推动了经济的发展,我们不能因隋炀帝功不抵过而湮灭他特定方面的贡献。

5.阶级分析法

按照马列主义的观点,在阶级社会中,任何历史人物都是一定阶级利益的代表,都是为本阶级服务的。

评价历史人物时,既要看历史人物的出身,更要看历史人物是为哪个阶级服务的。

不能简单地唯成分论,见到属于统治阶级的人物就全盘否定,见到属于农民阶级的历史人物就完全肯定。

四、人物评价需要注意的一些问题

1.英雄与时势

唯物史观认为“时势造英雄”。

马克思曾指出:

“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物,如果没有这样的人物,它就要创造出这样的人物来。

”就是说历史发展有自己的必然规律,而英雄人物的出现只是历史发展的一定时期的产物。

当然,我们坚持“时势造英雄”的同时,也要承认历史人物的个性特点对事物的发展有一定影响力。

当历史处于紧要关头时,个别英雄人物的决策和行动也可以改变历史的航程。

(关于“拿破仑夺取政权的偶然性与必然性”,恩格斯也有段经典的论述:

“恰巧拿破仑这个科西嘉岛人做了被战争弄得精疲力竭的法兰西共和国所需要的军事独裁者——这是个偶然现象。

但是,假如不曾有拿破仑这个人,那么他的角色是会由另一个人来扮演的。

”)

2.英雄与群众

历史唯物主义认为,人民群众才是历史的真正创造者,是促进社会历史前进的决定力量。

任何夸大个人的决定作用,否定人民群众是历史创造者的观点,都是错误的。

3.历史发展规律和个人主观能动性关系

任何历史人物的活动都要受到客观环境的制约。

马克思说:

“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造的。

”无论是英雄还是群众,只能在遵循历史发展规律的前提下,才能推动历史发展。

4.客观效果第一,主观目的第二

评价历史人物必须用实践的标准。

有时,历史人物的主观动机和客观效果并不一致,“好”的动机也可能会带来“坏”的后果。

列宁指出:

“判断一个人,不是根据他自己的表白,或对自己的看法,而是根据他的行动。

”在评价历史人物时,应该把动机和效果结合起来;

当动机与效果不一致时,客观效果才是评价的主要依据。

当然,我们也不能“唯目的论”,对为达到目的而不择手段的行为也应该谴责。

5.历史评价第一,道德评价第二

评价历史人物的基本标准,主要看其措施或行动是否顺应了历史发展潮流,是否促进社会生产力的发展,是否符合人民的意愿。

不能用封建正统道德观,更不能用现代的道德标准要求古人。

邓小平指出:

“评价人物和历史,都要提倡全面的科学的观点,防止片面性和感情用事,这才符合马克思主义。

五、人物评价的一般格式(历史人物小论文)

1.属性:

确定人物身份。

2.事迹:

按照时间先后顺序,或事迹分类(政治、经济、文化、军事、外交等),逐条叙述与该人物有关的历史事件。

3.影响:

分析该人物产生的历史影响,可从进步性和局限性两方面分析。

4.结论:

全面总结,得出启示。

六、人物评价“见仁见智”的原因

1.立场不同:

评价者的政治立场、知识基础、价值取向、生活经验、主观情绪等。

2.时代不同:

特定时代的认识能力、思维水平和思维方式。

3.占有资料不同:

人物经历的复杂性,新材料的发现和解密等。

4.分析方法不同:

不同的史学研究方法。

5.现实政治的需要。

6.哗众取宠,标新立异,等等。

(时间:

45分钟 满分:

90分)

临沂模拟)(15分)

材料 司马昭是西晋王朝的开创者之一,是古代杰出的军事家和政治家。

公元260年,魏帝曹髦率宫人三百余人讨伐司马昭,司马昭马上派兵镇压,其手下将领成济将曹髦刺死,后来司马昭以“大逆不道”罪诛杀成济一族。

后人多以“司马昭之心,路人皆知”带有贬义色彩的评语来评价他。

公元264年司马昭平定蜀国,采取措施进行治理。

他下令“特赦益州士民,复除租赋之半五年”,缓解百姓的困境,如果迁到中原地区的,官府供给两年的粮食。

为了防范蜀汉政府的残余势力在益州东山再起,司马昭把蜀汉政权中非益州籍的文武官吏,全部召回到中原地区,赐以官职,有的还赐以爵位。

为了争取益州地主集团的归附,司马昭对蜀主刘禅采取了安抚笼络政策,使其在政治和经济上得到了较好的待遇。

司马昭死后,280年西晋完成统一。

——摘编自朱子彦《论司马昭》等

(1)根据材料和所学知识,简析后人多以贬义色彩的评语评价司马昭的原因。

(6分)

(2)根据材料和所学知识,概括司马昭治理蜀地的措施及作用。

(9分)

第

(1)问,结合“诛杀成济”这一事件,从司马昭处理这一事件的目的上分析其原因。

第

(2)问,从对百姓的安置措施以及对蜀汉的原地主阶级、统治集团的安置上概括其措施;

从巩固统治、国家统一上分析其作用。

(1)原因:

司马昭弑君篡位,玩弄权术阴谋;

后人受正统历史观的影响,带有感情色彩。

(2)措施:

减免百姓租税;

鼓励百姓内迁;

削弱蜀汉残余势力;

安抚笼络益州地主集团。

(4分)

作用:

减轻了人民负担,缓和了社会矛盾;

促进了蜀地经济发展;

稳固了统治;

为西晋统一奠定了基础。

(5分)

新乡调研)(15分)

材料 祖冲之,“专功数术,搜拣古今”,广泛收集从上古时代起直到6世纪他生活的时代止的各种文献资料,进行了认真的考察。

他还“亲量圭尺,躬察仪漏,目尽毫厘,心穷筹策”,在天文历法方面,编制了一部新历法,即《大明历》。

曾经设计制造过水碓磨(利用水力加工粮食的工具),铜制机件转动的指南车,一天能走百里的“千里船”以及类似于木牛流马的陆上运输工具。

最值得一提的是,祖冲之则将圆周率推算到更加精确的程度。

据《隋书·

律历志》记载,祖冲之确定了π的不足近似值3.1415926和过剩近似值3.1415927,π的真值在这两个近似值之间,即3.1415926<π<3.1415927,精确到小数点后7位。

这是当时世界上最先进的数学成果,直到约一千年后,才为15世纪中亚数学家阿尔·

卡西和16世纪法国数学家韦达所超过。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,概括祖冲之科学研究的特点。

(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明祖冲之在中国科学史上的地位。

(7分)

第

(1)问,据材料中前五句话逐层概括即可。

第

(2)问,该问为意义类的开放型题目,从中国与世界方面论述祖冲之的科学贡献即可。

(1)特点:

注重专攻;

勤于实践;

善于创新;

领域广泛。

(2)地位:

祖冲之是中国古代杰出的科学家;

精确了圆周率的数值,他的数学研究成果长期领先于世界;

他为中国乃至世界文明的进步作出了卓越贡献。

济南二模)(15分)

材料 曾国藩的洋务思想最早起萌于咸丰十年。

《北京条约》刚刚换约,俄国公使表示,愿派兵船帮助清政府镇压太平军,曾国藩复奏认为,这是洋人主动向清政府表示和好,朝廷应该抓住这个难得机会,“将此两事妥为经划”,借以搞好同西方列强,尤其美、俄两国的关系,这样,“目前资夷力以助剿、济运,得纾一时之忧,将来师夷智以造炮制船,尤可期永远之利”。

两年后,曾国藩的洋务思想又有了进一步的发展。

他在日记中写道:

“与幕府诸君畅谈,眉生言及(夷)务,余以为欲制(夷)人,不宜在关税之多寡、礼节之恭倨上着眼,即内地民人处处媚(夷)艳(夷)而鄙华、借(夷)而压华,虽极可恨可恶,而远识者尚不宜在此等着眼。

吾辈着眼之地,前乎此者洋人十年八月入京,不伤毁我宗庙社稷;

目下在上海、宁波等处助我剿发匪。

二者皆有德于我。

我中国不宜忘其大者而怨其小者。

欲求自强之道,总以修政、求贤才为急务,以学做炸炮、学造轮舟等具为下手工夫。

——摘编自朱亚洲《曾国藩传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括曾国藩的洋务思想。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析曾国藩的洋务思想。

第

(1)问,根据材料“搞好同西方列强,尤其美、俄两国的关系……我中国不宜忘其大者而怨其小者”得出主张与列强修好,记其“大德”,忘其“小怨”;

根据材料“欲求自强之道,总以修政、求贤才为急务”得出内修政事,急求贤才;

根据材料“以学做炸炮、学造轮舟等具为下手工夫”得出学习西方先进的科学技术,兴办军事工业。

第

(2)问,可以从进步性(思想上推动西学传播、实践上推动洋务运动的开展)、局限性(洋务运动的根本目的、未认清西方列强的侵略本质)的角度进行客观评价即可。

曾国藩主张与列强修好,记其“大德”,忘其“小怨”;

内修政事,急求贤才;

学习西方先进的科学技术,兴办军事工业。

(2)评析:

有助于冲破传统