面光源项目光学方案.docx

《面光源项目光学方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《面光源项目光学方案.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

面光源项目光学方案

LED侧发光平面光源项目光学方案

蔡昌

一、项目的应用背景

自2003年6月启动“国家半导体照明工程”以来,短短几年,LED就已经在大江南北的许多景观照明工程中闪亮登场。

随后,兴起led道路照明热。

如今,天南地北的厂商们又瞄准了led室内照明乃至家用市场,速度之快,始料不及。

LED侧发光面光源是一种新的室内照明灯具,具有轻薄、美观、无眩光等其他一些室内灯具难以匹敌的优势和特点。

二、照明标准要求

根据工业企业照明标准参考,室内办公照明的照度要求一般为200lux.

三、LED侧发光平面光源的组成与光学原理

3.1、LED侧发光平面光源的组成

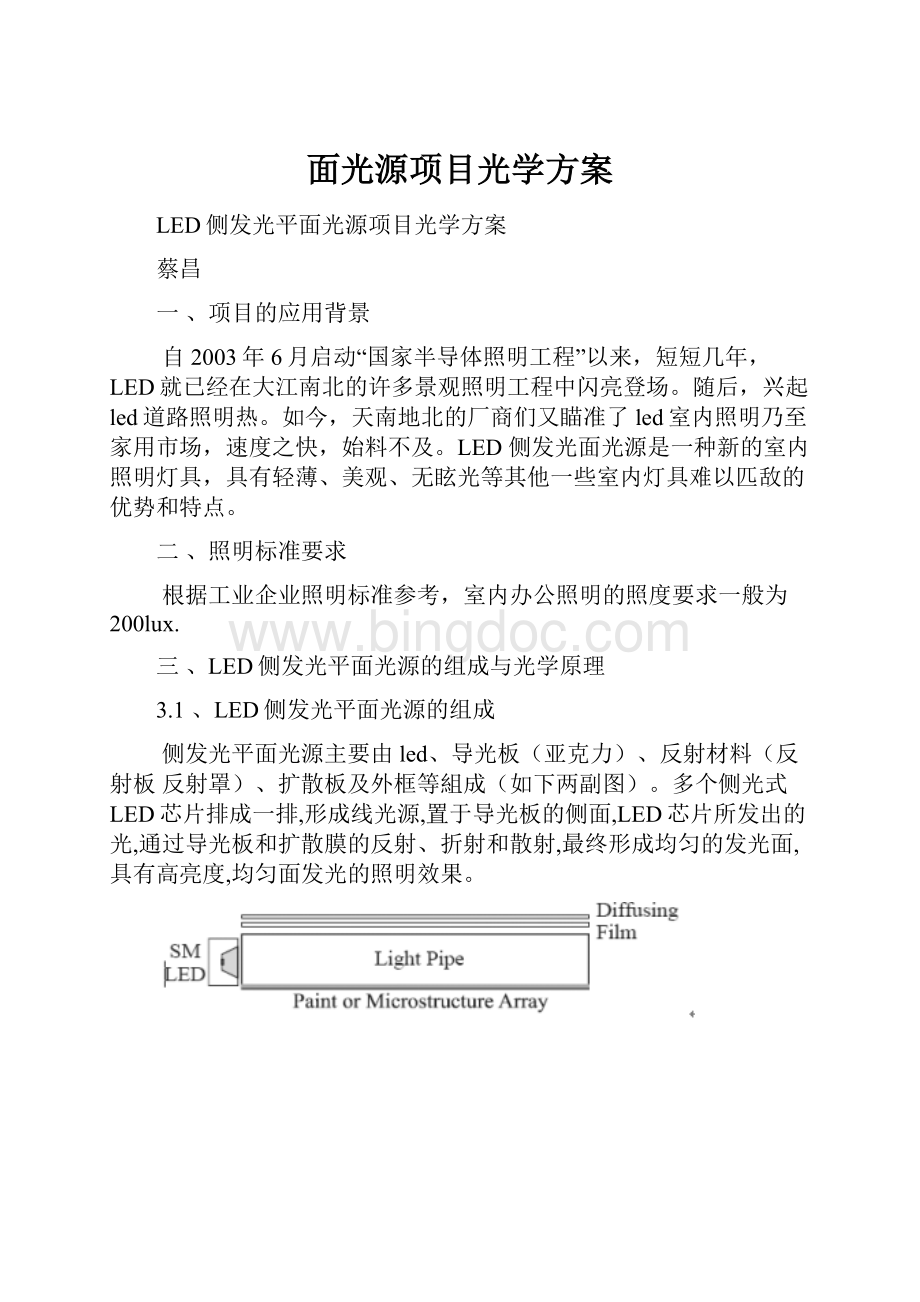

侧发光平面光源主要由led、导光板(亚克力)、反射材料(反射板反射罩)、扩散板及外框等組成(如下两副图)。

多个侧光式LED芯片排成一排,形成线光源,置于导光板的侧面,LED芯片所发出的光,通过导光板和扩散膜的反射、折射和散射,最终形成均匀的发光面,具有高亮度,均匀面发光的照明效果。

由于底发光平面光源,不符合轻薄短小的趋势,因此,目前多以侧光式为主,导光板的作用在于引导光的散射方向,用来提高面板的亮度,并确保面板亮度的均匀性,导光板的良优对平面光源发光影响甚大,因此,导光板是侧发光平面光源的关键技术。

导光板是利用注射成型的方法将丙烯压制成表面光滑的板块,然后用具有高反射且不吸光的材料,在导光板的底面用网版印刷的方式印上扩散点,光源位于导光板的侧边,所发出的光利用利用反射、折射、全反射往薄的一端传导,当光线射到扩散点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏全反射条件由导光板正面射出,利用各种疏密、大小不一的扩散点,可使导光板均匀发光。

反射板的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,用来提高光的使用效率。

扩散板的用途在于修正光行进的角度,使光线透过后产生漫射,让光强分布更均匀化。

导光板按照工艺流程不同又可分为印刷式及非印刷式,印刷式是在压克力平板上用具高反射率且不吸光的材料,在导光板底面用网版印刷印上圆形或方形的扩散点。

非印刷式则是利用精密模具使导光板在射出成型时,在丙烯材料中加入少量不同折射率的颗粒状材质,直接形成密布的微小凸点,其作用有如网点。

目前国内厂商大多仍采用印刷式的导光板作为导光组件,印刷式的导光板具有开发成本低及生产快速的优点,而非印刷式的模具开发技术难度较高,但在亮度上表现优异,亦可減少制程步骤,惟模具开发为技术瓶颈之所在,此技术难题只有日本少数大厂能够克服。

本项目方案中我们采用印刷式的导光板来进行侧发光面光源的开发。

3.2侧发光面光源的主要光学原理(导光板设计方法)

3.2.1狭窄化方法

楔形导光板为一般常见的导光板形状,其采用楔形的主要目的是希望借由导光板形状的改变来破坏光线全反射条件。

这种方法我们也称之为狭窄化方法。

详细的说明如下图3.3。

由于远离光源端的光线强度较弱,所以一般的导光板在远端面的厚度较薄,导出的光线较多,而近光源端的厚度较厚,导出的光线较少。

此一边厚一边薄的形状为楔形。

无绳电话、手机、掌上电脑等系统中的导光板大都为这种形状.

图3.3光线行进路线随导光板结构改变图

3.2.2毛面方法

毛面是导光板设计中常用的方法,一般可以用金刚砂将导光板的下表面打磨使其变得凹凸不平后就制成了毛面。

此方法的优点主要是制作简单,成本低廉。

但由LED发出的光能,许多只在上表面上产生了一次全反射,在底面上没有再次形成全反射,在近光源处就产生散射而扩散掉了,下图给出了这种过程的示意图,图中在毛面下有反射片。

图3.4光线在下表面为毛面的导光板中的行进路线图

因此它不能使大多数光能有效地传导到远离LED光源的面上。

这种结构没有解决照明光的不均匀问题。

目前在廉价的仪表LCD显示屏的背光中还有应用。

3.2.3扩散点方法(印刷式)

在导光板底部加入大小不一的扩散点,并以不同密度分布在底面。

扩散点的材料一般为具有高反射率的油墨材料,并以网点印刷的方式印制在底面,如图3.5所示。

扩散点之所以能将光线导出乃是利用散射原理,将其入射光线散射后,而穿透出导光板表面,如示意图3.6所示。

在3.6图中黑色为入射光线,当此光线射到扩散点时,会将一条光线散射为多条光线,如图中蓝色射线所表示。

这些被散射的光线,当其入射角皆小于全放射临界角时,光线即透出导光板;而散射光线之入射角度仍大于全反射临界角的光线则继续反射,直到遇到下一个扩散点,重复其散射过程。

由于靠近光源附近的光强度较强,所以在靠近光源的下底面导光板的网点密度较低,且网点较小,而远离光源的底面导光板的网点密度较高,且网点较大。

此种分布主要目的就是希望将光源强度较强部分的散射较少的光线;而光源强度较弱的部分散射较多的光线,以此来达到亮度均匀的要求。

图3.5印有扩散点的导光板及扩散点

图3.6光线在下表面有扩散点导光板中的行进路线图

3.2.4微结构方法

(1).锯齿微结构法

在导光板的上下表面加入锯齿微结构为导光板设计中常用的方法,即采用注射成型技术在导光板的上表面或下表面制作有规律棱条型沟槽阵列来传导从光源进入导光板的光的方法。

一般又分为上表面锯齿微结构法和下表面锯齿微结构法两种,其所应用的原理各不相同。

在上表面锯齿微结构法中的主要应用原理与前述狭窄化方法类似,利用导光板几何形状的改变而破坏全反射的条件,如图3.7所示。

在图中黑色的射线为原本未加入锯齿微结构的光线行进方式,其依然保持在导光板中作全反射,而无法再透出导光板;而红色的射线则为当加入上锯齿微结构后,光线的行进路线。

由观察红色射线的行进方式可以知道光线路径随加入锯齿微结构而改变其入射角,并使入射角变小,破坏全反射条件而使光线导出导光板。

上锯齿微结构法除了应用在导光板的设计中外,也应用在背光模组棱镜片的设计,因为其有限制射出光线角度提高正面亮度的功用。

图3.7光线在上表面有锯齿微结构导光板中的行进路线图

除在上表面加入锯齿微结构外,也会在导光板底部适时的加入锯齿微结构,达到增加光线的穿透性。

然而在底部加入锯齿微结构与在上表面加入锯齿微结构所应用的原理并不相同。

在底部加入锯齿微结构主要是想利用斜面的全反射性质,将入射到底面的光线反射到视线方向,如图3.8所示。

若以平行于底面的光线为例,如果其射线与斜面法线方向的夹角大于,光线即将被该斜面反射到视线方向,若无,则光线进入第二个斜面继续反射与折射的动作,如图中红色射线所表示。

若以平行光线为例,欲造成全反射的锯齿角度,如图3.8所表示,该入射角(90-)应大于,即需小于时,该斜面才具有全反射的能力。

图3.8光线在上表面有锯齿微结构导光板中的行进路线图

这种锯齿微结构导光板的思路最早出现于用冷阴极管照明的LCD侧背光系统。

由于冷阴极管是一根与LCD一侧等长的圆柱形光源,相当于一长条的点光源的组合,所以在沿灯管方向没有光源的不均匀性问题,采用锯齿微结构可有效地扩散向前传导光能。

所以早期的LED照明的背光系统也借用过这种导光板结构。

可是对于点光源LED来说,特别是只用二个或三个LED光源的LCD照明背光系统来说,点光源使得在二个或三个并排的光源的连线方向,出现了严重的光源不均匀性问题。

此时再采用这种导光板结构,就不仅会对光的纵向传导带来阻碍,而且还不能改善点光源造成的照明光的不均匀性。

(2)圆形微结构法

在导光板的上下表面加入圆形微结构为导光板中最新采用的方法,即在导光板上下表面采用注射成型工艺技术制作有规律的截面为圆形的球缺或球冠型凸包扩散网点阵列来传导从光源入射进入导光板的光线的设计方法。

(上述所谓的凸包是相对于导光板外部而言的。

对于在作为波导的导光板中传导的光线来说,在波导内部看到的却是凹坑)这种方法又分为表面圆形微结构法和下表面圆形微结构法两种,其所应用的原理各不相同。

在下表面圆形微结构法中,对于射到波导面上的光线来说,每个凹坑就像一个短焦距的凹面镜,其作用是尽可能地使导光板中的光线向前反射并扩散开。

如图3.9所示。

图3.9入射至导光板内的光线与MRdevice的反射机制概念图

这扩散元件是利用超精密加工技术在导光板底面制作微细光学镜面,使导光板内的光线反射。

具体制作步骤是将注射成形的模芯微细加工成圆状微形反射镜(MicroReflector;以下简称为MRdevice),之后再利用塑料注射成形机制作导光板,MR系设于导光板底面与导光板形成一体。

这些按阵列排布的MRdevice的导光板可将入射光全反射,主要原因是MRdevice的表面很平滑,因此入射光不会有印刷式的扩散网点带来的杂乱散射与能量损耗等问题,也不会发生波长分散现象,除此之外还可利用导光板入射光与MRdevice的形状变化控制出射光的方向。

下图3.10为具有下表面圆形微结构导光板的三维图。

图3.10具有下表面圆形微结构导光板的三维图

图3.11光线在具有下表面圆形微结构导光板中的行进图

在这种结构的导光板中,光源发出的光线经侧面和上表面一次全反射后射到下表面,由于下表面的扩散网点间有较大面积的平面空隙存在,使得较多光线可在下表面没经散射,而是再次发生反射。

光线在上下表面间来回进行反射,向导光板远离光源处传播,直到碰到下表面上分布的扩散网点,被散射成许多散射光线,大部分散射光线从上表面折射出去。

上图3.11给出了这一光传导过程的示意。

所示扩散网点为球心间距相等,但球半径变化的球缺型扩散网点。

球半径随着距光源的距离增大而增大,目的是为了让离光源近的地方的光线不被过多的扩散而能有足够的光线传到远离光源处被散射,从而令上表面透出的扩散光光强均匀。

这种结构的导光板代表着新的设计思想。

其主要问题是需要结合底部的反射片、上部的扩散片和增亮片一起使用,才能有效地提高定向照明的效率。

这种球缺型扩散网点结构常用在下表面作为扩散元件,这有助于制成平板型的导光板,减小侧背光组件的体积。

这已经成为目前应用的导光板的设计趋势。

除在下表面加入圆形微结构外,也会在导光板上表面适时的加入圆形微结构,达到增加光线的穿透性。

通常将这种在上表面加入的扩散点称为圆状微型漫射器(MicroDiffuser,简称为MDdevice)。

然而在上表面加入圆形微结构与在下表面加入圆形微结构所应用的原理并不相同。

在下表面加入圆形微结构主要是想利用光的反射性质,将入射到底面的光线反射到视线方向,对于射到上表面上的光线来说,主要是利用光的折射原理使入射光透出导光板,且在波导内所遇到的每个凹坑将折射出导光板的出射光的方向变得更分散,从而达到更均匀照明LCD的目的,如图3.12。

同时对于那些射到导光板上表面上,并满足全反射条件的的光线来说,每个凹坑就将使反射光向前方扩散传播。

另外,当上表面上有MDdevice时,需要配合全反射棱镜膜片(或称为集光棱镜膜片)将导光板射出的光线调整到导光板法线方向,如图3.13所示。

图3.12入射至导光板内的光线与MDdevice的折射机制概念图

图3.13具有MDdevice的导光板与单片棱镜片所组成的结构图

这些微散射点的排布,对于细致地调整整个照明面上各自的光扩散的均匀性是有效的。

人们可以根据实际需要,较容易地在表面上制作微散射点,并易控制其分布密度。

实际当中,可根据实际测量照明光的分布来确定这些微散射点的位置或分布密度。

通常在远离LED光源的区域要排布的密一些。

四、300x300侧发光平面光源的光学模拟

4.1侧发光平面光源的基本参数

面光源尺寸:

300x300x5.75mm功率:

7.2w

电流:

120mA电压:

60V

led采用40x4(4个边)=160个3528色温:

6000K

led间距:

6.7mm且与导光板四边表面紧贴排布方式:

四边均匀对称排布

导光板尺寸:

271x271x4mm

扩散板尺寸:

271x271x1.5mm

反射板尺寸:

271x271x0.25mm

面光源的外框铝条尺寸宽度:

29mm左右长度为:

300mm

侧发光平面光源的3D结构图

侧发光平面光源的导光板一侧LED与其底面上的网点放大图

4.2侧发光平面光源的光学模拟

侧发光平面光源的发光模拟

4.3模拟结果

由于油墨的吸收和导光板与扩散板对光的吸收,光的利用率为58%,即光损为42%,但其表面光照度的均匀性可达到接近0.8。

下面两图为侧发光平面光源的配光曲线与照度分布图:

侧发光平面光源的配光曲线

上图为导光板表面上的照度分布图

五、4个300x300侧发光平面光源照明模拟结果与传统600x600格栅灯盘测试及照明模拟结果对比

4个300x300的侧发光平面光源总功率为7.2x4=28.8瓦,而600x600传统格栅灯总功率为18x3=54瓦,我们将这两个灯具分别单独放在3米长,3米宽,2.8米的同样条件的房间中进行简单照明效果计算和模拟,悬挂高度为距离工作面距离为1米。

下面几副图分别是这两个灯具在同样条件房间中的简单照明效果图与在1米远处的照度分析图。

28.8瓦led面光源照明效果

54瓦格栅灯照明效果

28.8瓦led面光源1米远处照度分布

54瓦格栅灯1米远处照度分布

六、总结

从以上模拟数据可以看到,用新的侧发光的4个300x300的led面光源共28.8瓦,完全可以代替传统的三个0.6米长的日光灯共54瓦组成的格栅灯,当然也能轻松满足办公照明的照度要求。

另外,我们不但可以将此300x300的面光源组合成600x600的,也可以组合成1200x300尺寸的,增加了产品使用的灵活性。