地下连续墙设计施工Word文档下载推荐.docx

《地下连续墙设计施工Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地下连续墙设计施工Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

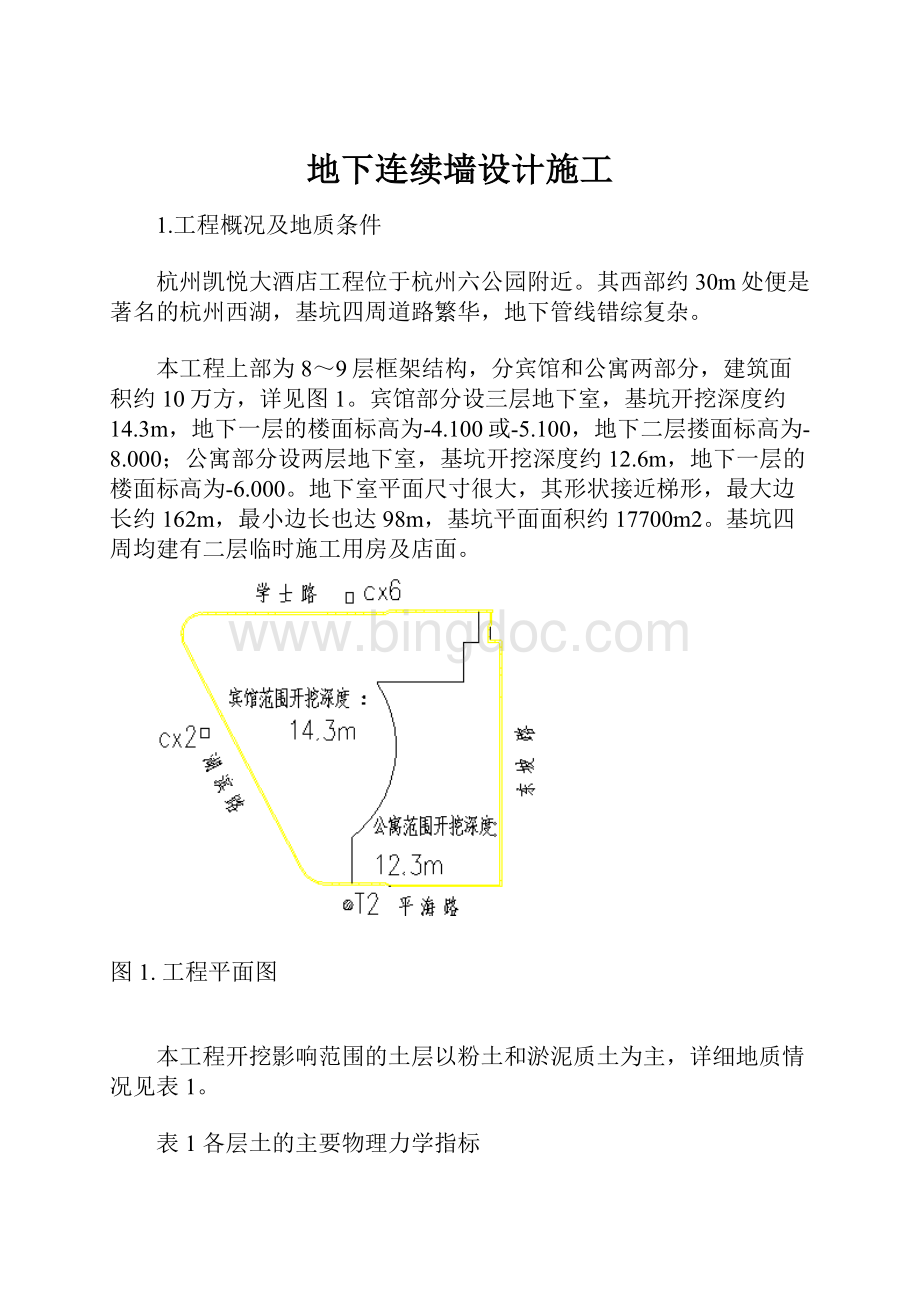

本工程开挖影响范围的土层以粉土和淤泥质土为主,详细地质情况见表1。

表1各层土的主要物理力学指标

注:

φ、C为固结快剪峰值

2.围护设计方案及实施

针对本工程基坑平面尺寸大、开挖深度深、地质条件差、周围环境复杂这一特点,经多方案比较,最后确定采用的围护方案是,0.8m厚地下连续墙作为临时挡土结构兼永久结构地下室外墙(“二墙合一”),并结合逆作法施工,以地下室各楼层作为主要支撑并辅以各种临时支撑。

方案的具体实施主要分如下几个步骤:

(1)地下连续墙、竖向临时支撑及降水井施工。

本工程填土层下面存在着厚薄不均的粉土层。

为防止地下墙成槽施工时发生槽壁坍塌现象,在地下墙施工前,整个场地周边一圈均进行了浅层地基注浆加固处理。

本工程地下墙墙肢形式均为一字型,地下墙墙幅接头采用了具有一定刚性的十字钢板接头。

地下墙深度为25m~32m,全部地下墙均已穿透③号淤泥质粘土层,墙端进入④号粘土层或更下面的土层。

竖向临时支撑采用井形钢构架形式,其下端插入结构工程桩内2.5m;

在逆作法施工过程中,由于地下结构竖向传力构件(如结构柱、剪力墙等等)尚未形成,因而上部结构的所有荷载必须通过竖向临时支撑传至结构工程桩,竖向临时支撑的数量及位置的设计必须满足这一功能要求。

本工程要求竖向临时支撑能够承担地上六层结构的自重及施工荷载。

本工程地基存在着厚度较大、渗透系数较大的②号粉土层,且紧临西湖,水源很丰富;

另外基坑面积大,开挖深度深,因而基坑降水难度大。

设计采用了真空深井降水,坑内共布置了57口深井。

(2)地下墙顶部压顶梁施工。

地下墙顶部设置一定刚度的压顶梁对减小地下墙的侧向变形、协调各幅墙的沉降及错位等均很有利。

特别是对本工程而言,地下墙边存在一排结构柱,压顶梁、结构柱以及地下各楼层结构边梁共同形成一壁式框架,该壁式框架大大提高了地下墙的整体性,从而更能够保证“二墙合一”的质量。

本工程压顶梁高度1.5m,宽度同墙宽,即0.8m。

(3)第一阶段盆式挖土及±

0.000结构楼层施工,详见图2中工况1及工况2。

逆作法施工中,当±

0.000楼层结构施工结束后,挖土施工即进入“暗挖”阶段,其难度较大,速度较慢。

为尽量减少“暗挖”工作量,本工程在±

0.000楼层结构施工之前先进行盆式挖土,即先大面积挖土至标高-2.000处,此时地下墙周边一定范围内停止挖土,做好护坡;

基坑中间则继续挖土至地下一层楼面标高。

采用逆作法施工方法后,结构楼层设计不仅要满足建筑使用阶段的功能要求,而且也要满足逆作法的施工要求,对本工程而言,地下结构设计主要增加了如下几个内容:

(a)结构楼板预留出土孔、调物孔等等孔洞之后的加固处理;

(b)施工机械(如挖土机、卡车等)将在楼层的一定区域内行驶,相应范围内的结构梁板必须加强;

(c)由于地下各楼层将作为地下连续墙在各施工工况的水平支撑系统,其承受的最不利水平推力将较使用工况大得多,并且由于车辆坡道、电梯井,结构柱等等永久结构构件尚未施工,结构体系很不完整,因而应通过计算及分析对楼层结构的薄弱环节进行加固,合理地布置一些临时支撑;

(d)由于永久结构一些竖向承重构件(如地下混凝土墙、柱等)尚未形成,致使一些结构梁板失去支点,因而需要设置一些临时支托系统;

(e)在本工程宾馆及公寓主楼部位,一根结构柱下设置了四根井形钢构架;

在其它区域,基本上是一根结构柱对应两根井形钢构架。

井形钢构架顶部的承台必须满足结构柱的抗冲切要求。

(4)地下墙周边土方开挖及地下一层楼板施工,同时开始施工地上一、二层结构,详见图2中工况3。

为控制地下墙的侧向变位发展,应尽量减少基坑的暴露时间。

为此,下一阶段的施工顺序是先施工已挖至标高的地下一层楼板,待其混凝土达到一定强度后,按照“分段、对称、限时”的原则,充分利用基坑开挖的时空效应,将地下墙周边的土方分为若干小段,各段土方按一定的次序逐步挖去,并进行相应段的结构楼板施工,待各段楼板具有一定强度后才能进行邻段的土方开挖。

(5)地下二层土方开挖、楼层施工,同时施工地上三、四层结构,详见图2中工况4。

同样先对地下二层土方进行盆式暗挖,即先挖去中间区域的土方,施工该处楼板;

然后逐段施工周边楼板,架设临时支撑。

(6)最后一阶段土方开挖及基础底板施工,同时施工地上第五、六层结构,详见图2中工况5。

该阶段是施工全过程最为重要的一个环节,该工况的变形发展最难控制。

由于本工程基坑开挖深度较深,且地基浅层存在着厚度较大、密实度很高的粉土,根据地区经验,水泥搅拌桩穿透该层土的难度较大,因而没有采用水泥搅拌桩对坑底被动区淤泥质粘土进行加固。

本工况采取的技术措施是:

(a)分段施工,化大为小。

基坑中间范围首先挖土至相应坑底标高,地下墙周边保留20m宽的土方,进行中心范围基础底板施工;

(b)中心范围基础底板混凝土达到一定强度后,架设临时斜支撑,一端支于已施工完成的基础底板上,另一端支于地下墙一定标高处。

(c)进行地下墙周边土方开挖,按“分段、对称、限时”的原则,逐步进行,并马上进行相应段的基础底板施工。

图2逆作法施工各典型工况图

3.监测结果分析

本工程基坑规模很大,地质情况及结构楼层比较复杂,因而计算模型的确定及计算参数的选取方面均存在不少难度。

为确保本工程土方开挖及地下室施工的顺利进行,确保周边道路、管线及建筑物的安全和正常使用,本工程对地下墙沿深度的侧向变形、墙顶沉降、地下墙前后的水土压力、地下墙墙体内力、基坑周围环境、结构楼板体系的内力变形、结构柱轴力、井形钢构架的变形及沉降等项目进行了监测,根据监测结果以指导工程实践。

本工程全面监测工作于1998年4月18日开始,7月21日,±

0.000结构楼层施工完毕;

11月30日,地下一层结构施工完毕;

99年2月,地下二层结构施工结束;

7月,全部地下室基本施工完毕。

限于文章篇幅,下面仅对部分监测结果进行分析。

3.1地下墙侧向位移

本工程地下室施工结束后,基坑各测点的最大侧向变形约15cm,最小变形也近10cm。

图3给出了测点CX2(该点平面位置详见图1)在各施工工况的侧向位移发展图。

该图表明,±

0.000楼层及地下一层楼层施工结束后(对应图中工况3),地下墙的最大侧向变形约8cm,其位置在桩顶;

地下二层楼层施工结束后(对应图中工况4),地下墙的最大侧向变形约10.6cm,其位置在地表以下12.5m;

全部地下室施工结束后,地下墙的最大侧向变形约15cm,其位置在地表以下12.5m。

从各个测点的墙顶位移数值来看,各工况的位移实测值均超过相应设计控制值。

主要原因有以下几点:

图3CX3测点各工况地下墙沿深度侧向位移发展曲线

(1)、基坑暴露时间过长。

如第一阶段盆式挖土结束后,由于种种原因,一个月后才进行±

0.000楼层结构的施工,基坑比预期目标多暴露了近一个月,在这过程中,基坑变形每天都在以近1mm/d的速率增长。

(2)、关键工况的土方超挖造成实际开挖深度与设计开挖深度有较大偏差,普遍偏差达1~2m。

(3)、某些工况坑内水位没有控制到位,部分区域降水过度,造成被动区水压力减小。

在监测过程中,曾经发现在第二工况某一段时间内,部分测斜孔测得的位移发展太快,难以查明原因,后来从刚安装不久的水位管发现,该处的地下水位已被降至-10.500m标高,立即停止降水后,围护体位移马上趋于稳定。

(4)、楼板平面尺寸很大时,混凝土的收缩引起地下墙侧向变形的增大。

各测点在±

0.000楼层混凝土浇筑前后的变形增量最大值达9.8mm。

(5)、大基坑的“时空效应”。

尽管地下墙的累计侧向位移数值比较大,但从总体上看,变形发展速率还是得到较好的控制。

地下一层施工结束时,平均变形速率约0.36mm/d;

地下二层施工结束时,平均变形速率约0.35mm/d;

基础底板施工结束时,平均变形速率约0.25mm/d。

整个施工过程中,最大变形速率均控制在0.6mm/d内。

3.2地下墙墙背水土压力

图4给出了平海路一侧的测点T2的实测主动土压力分布情况,并同时给出了用朗肯理论得到的主动土压力及按式1得到的静止土压力,土压力采用水土分算,水压力按照本文实测结果计算。

图5给出了实测水压力的变化情况,并同时给出了静水压力。

(1)分别为土的内摩擦角及重度,K0为静止土压力系数。

从图4可以看到,墙侧实测土压力比较接近主动土压力,而小于静止土压力。

该图同时给出了用水土合算法计算得到的主动土压力,其结果远小于实测值,可见对本工程而言,采用水土分算更为合理。

从图5可以看到,随着基坑开挖的不断进行和降水深度的不断加大,作用于地下墙全深度的水压力不断减小,且均小于静止水压力。

由此可见,在按水土分算原则计算土压力时,水压力计算必须考虑基坑渗流作用的影响,如果在以上的主动土压力计算时不考虑渗流的作用而直接采用静止水压力,则计算结果将大大超过实测值。

总结以上,在实际工程中,土压力计算宜采用水土分算,但水压力计算时必须考虑基坑渗流作用的影响。

图4墙侧土压力实测与理论结果比较

图5基坑开挖过程中墙侧水压力变化情况

3.3基坑周围环境分析

本工程在基坑周围地面、建筑物上设置了大量的沉降测点。

从监测结果来看,地表沉降分布规律基本是,基坑各侧中间部位的沉降最大,角部最小。

±

0.000楼层结构施工结束时,学士路最大沉降达23.2mm,平海路为16.7mm,湖滨路为12.3mm,东坡路最小,仅为6.3mm。

地下一层结构施工结束后,基坑各侧的地面沉降均有了较大的发展,学士路、平海路、湖滨路、东坡路各侧的最大沉降分别发展至43.2mm、29.5mm、15.2mm及15.1mm,沉降分布规律不变。

到地下室施工结束时,学士路、湖滨路、东坡路各侧的最大沉降分别发展至189mm、126mm及128mm,沉降分布规律基本不变。

学士路及平海路一侧设有施工机械及车辆出入的通道,这是该侧地面沉降较大的一个重要原因。

与地下墙侧向位移的发展类似,在整个施工过程中,地表沉降累计数值虽然比较大,但由于沉降发展速率比较小,故基坑开挖对周围环境没有产生明显的影响。

4.结论

本工程从开始挖土到基础底板施工完毕,历时约450天。

在全部施工过程中没有产生大的险情,也没有对周围环境造成明显破坏,总体来说,该工程的基坑围护是成功的,但同时还存在不少需要解决的问题,以下对本工程地下室施工的一些技术措施作一总结:

1、采用逆作法施工技术对控制深大基坑的稳定和变形具有明显的成效;

2、基坑工程的每一施工工况必须严格按设计要求进行,严禁超挖,尽量减小基坑无支撑暴露的时间;

3、基坑降水应控制到位,在不影响施工的情况下,不宜降水过深;

4、结构楼层面积比较大时,应充分考虑混凝土的收缩对围护体变形的影响;

5、基坑围护设计时,土压力计算宜采用朗肯土压力理论,并采用水土分算,但其中水压力计算时应考虑基坑渗流作用的影响。