《马说》同步配套练习含答案.docx

《《马说》同步配套练习含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《马说》同步配套练习含答案.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

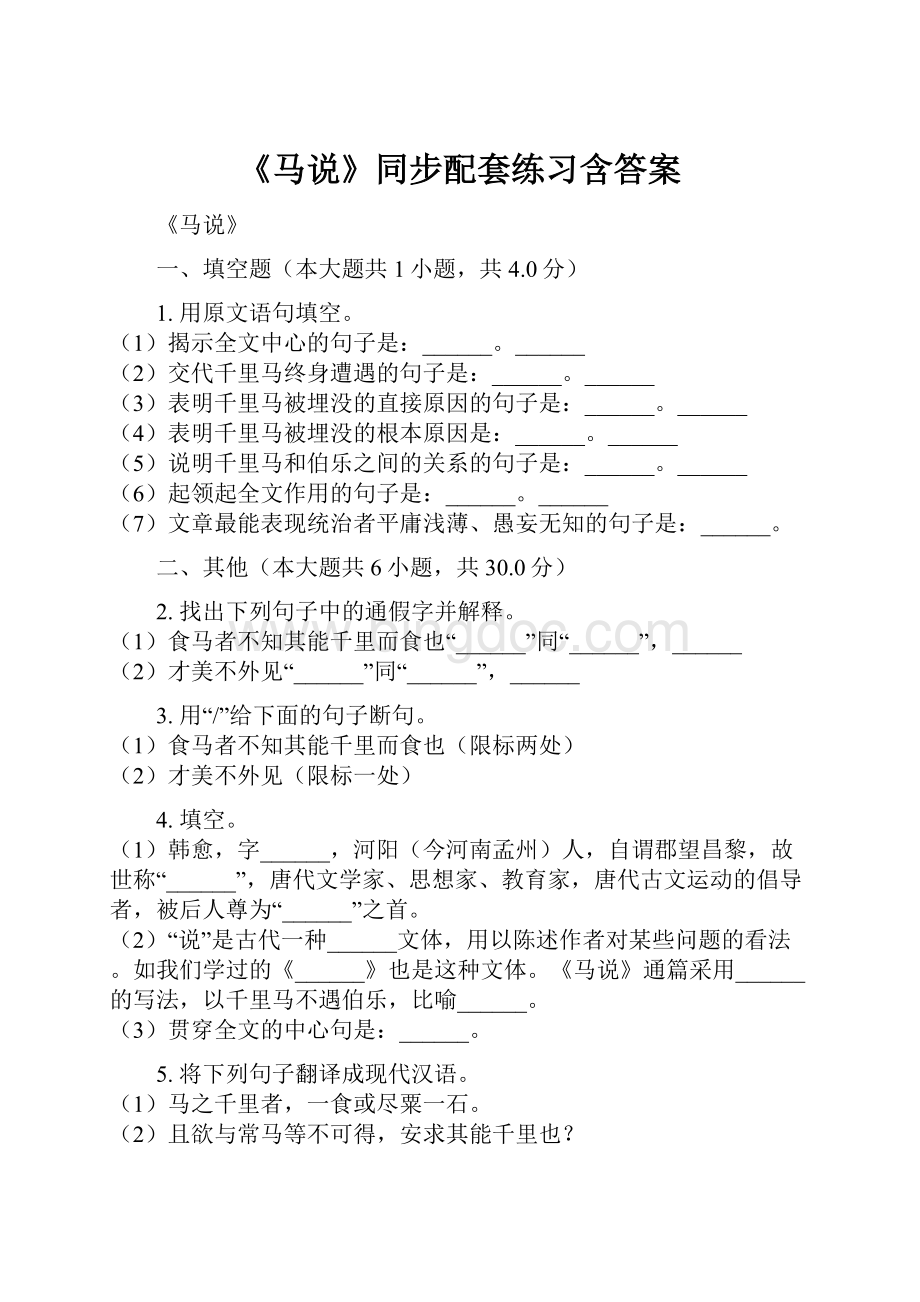

《马说》同步配套练习含答案

《马说》

一、填空题(本大题共1小题,共4.0分)

1.用原文语句填空。

(1)揭示全文中心的句子是:

______。

______

(2)交代千里马终身遭遇的句子是:

______。

______

(3)表明千里马被埋没的直接原因的句子是:

______。

______

(4)表明千里马被埋没的根本原因是:

______。

______

(5)说明千里马和伯乐之间的关系的句子是:

______。

______

(6)起领起全文作用的句子是:

______。

______

(7)文章最能表现统治者平庸浅薄、愚妄无知的句子是:

______。

二、其他(本大题共6小题,共30.0分)

2.找出下列句子中的通假字并解释。

(1)食马者不知其能千里而食也“______”同“______”,______

(2)才美不外见“______”同“______”,______

3.用“/”给下面的句子断句。

(1)食马者不知其能千里而食也(限标两处)

(2)才美不外见(限标一处)

4.填空。

(1)韩愈,字______,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,故世称“______”,唐代文学家、思想家、教育家,唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“______”之首。

(2)“说”是古代一种______文体,用以陈述作者对某些问题的看法。

如我们学过的《______》也是这种文体。

《马说》通篇采用______的写法,以千里马不遇伯乐,比喻______。

(3)贯穿全文的中心句是:

______。

5.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)马之千里者,一食或尽粟一石。

(2)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

(3)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

(4)其真无马邪?

其真不知马也!

6.辨析下列句中加点词的意义。

(1)策 ①策之不以其道______ ②执策而临之______

(2)其 ①鸣之而不能通其意______ ②其真无马邪______ ③其真不知马也______

(3)之 ①奴隶人之手______ ②马之千里者______

(4)能 ①虽有千里之能______ ②安求其能千里也______

(5)而 ①而伯乐不常有______ ②执策而临之______

7.学习完《马说》一文后,你所在的班级拟开展一次有关“马”的知识竞赛活动。

假如你也是参赛选手之一,请完成下面的任务:

(1)马和人类同生死、共荣辱,经历数千年的风风雨雨,成为我们忠实的朋友。

请根据你的积累,写出关于“马”的成语、谚语各两个以及两句关于“马”的古诗。

①成语:

____________

②谚语:

____________

③古诗句:

______,______。

______,______。

(2)自古英雄乘骏马,在中国历史上及古典文学作品中,有诸多英雄豪杰,也有许多宝马良驹。

请写出下面名马的乘骑者。

①赤兔马:

______ ②乌骓马:

______ ③的卢马:

______ ④黄骠马:

______

(3)文字是人类认识世界的见证,早在商代的甲骨文中就有了象形字“马”。

请你认真探究“马”字的演变过程,按照要求写出探究的结论。

①从汉字的起源探究的结论:

______

②从汉字的发展探究的结论:

______。

三、选择题(本大题共5小题,共10.0分)

8.下列四个句子,有一个是错误的判断,请你选出来( )

A.侦探小说《海底二万里》是俄罗斯作家凡尔纳的作品。

B.我们学过的课文《与朱元思书》、《马说》、《送东阳马生序》、《五柳先生传》中,“书”、“说”、“序”、“传”都是古代文体。

C.“夜,寂静无声,只有雨滴在嘀嘀嗒嗒地响着”。

这句有语病。

D.夸张是在描写人或事物时,故意言过其实,尽量作扩大或缩小的描述。

例如茨威格在《列夫·托尔斯泰》中对托尔斯泰的目光的描写,形容它“像枪弹穿透了伪装的甲胄”。

9.下面句中“之”的意义和用法与其它三句不同的一项是( )

A.祇辱于奴隶人之手B.执策而临之

C.燕赵多慷慨悲歌之士D.骈死于槽枥之间

10.下列句中“以”字用法与例句相同的一项是( )

固国不以山溪之险。

A.策之不以其道。

(《马说》)

B.家贫,无从致书以观。

(《送东阳马生序》)

C.乃入见。

问:

“何以战?

”(《曹刿论战》)

D.不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)

11.比较下列各组划线的词语,意思相同的一项是( )

A.而伯乐不常有/以衾拥覆,久而乃和

B.虽有千里之能/祇辱于奴隶人之手

C.策之不以其道/不以千里称也

D.骈死于槽枥之间/每假借于藏书之家

12.下列关于文学常识的说法,有错误的一项是( )

A.《陋室铭》《马说》和《小石潭记》这三篇名文的作者分别是刘禹锡、韩愈和柳宗元,他们都是唐代伟大的文学家。

B.杨修、香菱、吴用这三个人物分别出自元末明初小说家施耐庵的《三国演义》、清代小说家曹雪芹的《红楼梦》、元末明初小说家罗贯中的《水浒》。

C.我国现代著名诗人艾青的《我爱这土地》和戴望舒的《我用残损的手掌》,都抒发了作者内心深处对祖国土地的无限热爱之情。

D.《皇帝的新装》和《丑小鸭》都是丹麦童话作家安徒生的代表作品,其中《丑小鸭》告诉我们,只要心怀梦想,即使身处逆境也能成才。

四、文言文阅读(本大题共5小题,共75.0分)

13.世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也!

(1)请用原文语句填空,梳理文章结构。

①提出问题:

______。

②分析问题:

A千里马的命运:

______。

B千里马的遭遇:

______。

③得出结论:

______。

(2)文中的“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

(3)“且欲与常马等不可得,安求其能千里也”是什么句式?

其作用是什么?

(4)文章表达了作者怎样的思想感情?

14. 【甲】世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

(韩愈《马说》)

【乙】臣有二马,日啖刍豆①数升,饮泉一斛②,然非清洁则不受。

介③而驰,初不甚疾,比行百余里始奋迅④,自午至酉,犹可二百里;褫⑤鞍甲而不息不汗,若无事然。

此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。

(选自《宋史·岳飞传》)

【注释】 ①刍豆:

草和豆。

指牛马的饲料。

②斛:

量器名,十斗为一斛。

③介:

披甲。

④奋迅:

鸟兽飞奔而有气势。

⑤褫:

脱去,解开。

用现代汉语翻译下列句子。

其真无马邪?

其真不知马也。

“也”常表示某种语气,同时暗含情感。

结合【甲】文第一段内容,说说其结尾的“也”字暗含了作者什么样的情感。

【甲】【乙】两段文字表面谈马,实则议论如何对待人才。

两文都阐述了一个什么道理?

15.【甲】世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

【乙】古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。

涓人言于君曰:

“请求之。

”君遣之。

三月得千里马,马已死,买其首①五百金,反以报君。

君大怒曰:

“所求者生马,安事死马而捐②五百金?

”涓人对曰:

“死马且买之③五百金,况生马乎?

天下必以王为能市马,马今至矣。

”于是不能期年④,千里之马至者三。

【注】①首:

马的尸骨。

②捐:

丢弃。

③之:

指死马。

④期年:

满一年。

解释下列句中加画线的词。

(1)策之不以其道_________________

(2)天下必以王为能市马_________________

(3)买其首五百金_________________

(4)鸣之而不能通其意_________________

【甲】【乙】两文中“千里马”的共同喻义是:

。

甲文借伯乐相马的故事,发出了“_________________”的感慨,表达的主题是______________________________,乙文借“古之君王”费尽周折遣人以五百金购得已死千里马的故事,表达的主题是___________。

将下面两个句子译为现代汉语。

(1)呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

____________________________________________________________________________

(2)所求者生马,安事死马而捐五百金?

____________________________________________________________________________

16.【甲】世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

(《马说》)

【乙】《诗》曰:

“济济多士,文王以宁。

”孔子曰:

“十室之邑,必有忠信。

”非虚言也。

陛下秉①四海之众,曾亡柱干②之固守于四境?

殆③开之不广,取之不明,劝之不笃。

《传》曰:

“土之美者善养禾,君之明者善养士。

”中人④皆可使为君子。

诏书进贤良,赦小过,无求备,以博聚英俊⑤。

(节选自《汉书》)

【注释】 ①秉:

执掌。

②柱干:

比喻担当重任的人。

③殆:

大概。

④中人:

中等资质的人。

⑤英俊:

杰出人物。

(1)解释有误的一项是______

A.祗辱于奴隶人之手(同“衹”,只是)

B.骈死于槽枥之间(两马并驾)

C.取之不明(选拔任用)

D.赦小过(经过)

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是______

A.故虽有名马

名之者谁?

太守自谓也

B.食不饱,力不足

今南方已定,兵甲已足

C.策之不以其道

既加冠,益慕圣贤之道

D.鸣之而不能通其意

中通外直,不蔓不枝

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

②陛下秉四海之众,曾亡柱干之固守于四境?

(4)“也”常表示某种语气,同时暗含情感。

结合【甲】文第一段的内容,说说其结尾的“也”字暗含了作者什么样的情感。

(5)根据【甲】【乙】两文的内容,用自己的话填空。

两个语段都在谈人才问题,都认为社会上有人才。

人才怎样才能不被埋没?

【甲】文用托物寓意的写法,强调①______;【乙】文用②______的论证方法,强调③______。

17.阅读下面两篇文言文。

马 说

韩 愈

世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。

食马者不知其能千里而食也。

是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马!

”呜呼!

其真无马邪?

其真不知马也。

千里之马

臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。

涓人①言于君曰:

“请求之。

”君遣之。

三月得千里马。

马已死,买其首五百金,反以报君。

君大怒曰:

“所求者生马,安事死马②而捐③五百金!

”涓人对曰:

“死马且买之五百金,况生马乎?

天下必以王为能市马。

马今至矣!

”于是不能期年,千里之马至者三。

(选自《战国策·燕策一》)

注释:

①涓人:

宫中主管洒扫清洁的人。

②安事死马:

要死马做什么。

③捐:

白白费掉。

解释下面句中加点词的意思。

(1)策之不以其道 策

(2)骈死于槽枥之间 骈

(3)马已死,买其首五百金,反以报君 反

下列句子中,加着重号的“而”与例句中“而”用法相同的一项是( )

例句:

执策而临之

A.野芳发而幽香(《醉翁亭记》) B.潭西南而望(《小石潭记》)C.泉香而酒冽《醉翁亭记》) D.鸣之而不能通其意(《马说》)

把下面句子翻译成现代汉语。

(1)其真无马邪?

其真不知马也。

(2)死马且买之五百金,况生马乎?

托物寓意是古人的常用写法。

《马说》一文,作者以“千里马”寓 ,以“食马者”寓_______________________________。

《马说》与《千里之马》两文中“千里马”的命运截然不同,请简答它们的不同之处。

答案和解析

1.【答案】其真不知马也;其真不知马也;祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间;不以千里称也;食不饱,力不足;才美不外见;食马者不知其能千里而食也;多余;世有伯乐,;然后有千里马;世有伯乐;然后有千里马;策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马。

”

【解析】

(1)其真不知马也。

其真不知马也

(2)祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也(注意“槽枥”的书写)。

(3)食不饱,力不足,才美不外见(注意“见”的书写)。

(4)食马者不知其能千里而食也。

(5)世有伯乐,然后有千里马。

(6)世有伯乐,然后有千里马。

(7)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:

“天下无马。

”(注意“材”的书写)

该题考查的是古诗词和古文的背诵与默写。

要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,不要太急于求成。

首先不要混淆了所背的内容;其次是在默写时要注意不要出现错误(错别字、漏字、添字)。

做该题时首先要认真读懂题目,不要张冠李戴;其次在平时的学习中,要理解诗句的意思;最后是注意错别字,对于这些应背诵内容,只要平时注意积累,完成该题应不是难事。

2.【答案】食;饲;喂;见;现;表现

【解析】

(1)句意:

喂马的人不知道它有日行千里的本能来喂养它。

“食”同“饲”,喂。

(2)句意:

才华和美丽都不表现在外面。

“见”同“现”,表现。

答案:

(1)“食”同“饲”,喂

(2)“见”同“现”,表现

本题考查理解文言文通假字的能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;能结合具体语境来准确辨析即可。

解答此题,平时要记住课文中出现的通假字。

3.【答案】

(1)句意:

喂养马的人不知道它能日行千里来喂养它。

停顿:

食马者/不知其能千里/而食也;

(2)句意:

才能和美丽不能表现出来。

停顿:

才美/不外见。

答案:

(1)食马者/不知其能千里/而食也(限标两处)

(2)才美/不外见(限标一处)

【解析】

本题考查断句,注意句意,抓好常见的文言虚词这些断句标志和主谓结构。

断句前首先要把文章通读几遍,以便对全文内容有整体的感知,把能断开的先断开,然后逐步缩小范围,再集中精力分析难断句,凭借和语境(上下文)的关系,作出相应调整。

找虚词、察对话、依总分、据修辞、对称、反复、辨句式。

4.【答案】退之;韩昌黎;唐宋八大家;议论;爱莲说;托物寓意;贤才难遇明主;其真不知马也

【解析】

答案:

(1)退之;韩昌黎;唐宋八大家。

(2)议论;爱莲说;托物寓意;贤才难遇明主。

(3)其真不知马也。

本题考查学生文学常识的把握,文学常识正误的判断点是:

作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。

回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。

做好本题需要平时学习中要做有心人,对一些经典名篇的文学常识要整理成册,熟记于心。

5.【答案】

(1)重点字词:

或,有时;尽,完。

句意:

日行千里的马,吃一次有时可以吃光一石粮食。

(2)重点字词:

等,等同;安,怎么。

句意:

想(让它)和普通马一样尚且不能得到,怎么能要求它日行千里呢?

(3)重点字词:

策,鞭打;以,按照;道,正确的方法。

句意:

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思。

(4)重点字词:

第一个“其”难道;知,了解。

句意:

真的没有千里马吗?

恐怕是真的不知道千里马吧。

答案:

(1)日行千里的马,吃一次有时可以吃光一石粮食。

(2)想(让它)和普通马一样尚且不能得到,怎么能要求它日行千里呢?

(3)用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思。

(4)真的没有千里马吗?

恐怕是真的不知道千里马吧。

【解析】

本题考查翻译语句。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

6.【答案】用马鞭驱赶;马鞭;代词,代指“千里马”;表示加强诘问语气;表示推测,恐怕;结构助词,的;定语后置的标志,无实义;才能;能够;连词,表转折;连词,表修饰

【解析】

(1)①句意:

鞭打他不按照驱使它的正确的方法。

策:

用马鞭驱赶。

②句意:

拿着马鞭面对它。

策:

马鞭。

(2)①句意:

鸣叫却不能通晓它的意思。

其:

代词,代指“千里马”。

②句意:

难道这的没有千里马吗?

其:

表示加强诘问语气。

③句意:

是真的不了解千里马呀。

其:

表示推测,恐怕。

(3)①句意:

普通人的手里。

之:

结构助词,的。

②句意:

能日行千里的马。

之:

定语后置的标志,无实义。

(4)①句意:

即使有能日行千里的本能。

能:

才能。

②句意:

怎么能要求它日行千里呢?

能:

能够。

(5)①句意:

然而伯乐不常有。

而:

连词,表转折。

②句意:

拿着马鞭面对马。

而:

连词,表修饰。

答案:

(1)①用马鞭驱赶②马鞭

(2)①代词,代指“千里马”②表示加强诘问语气③表示推测,恐怕

(3)①结构助词,的②定语后置的标志,无实义

(4)①才能②能够

(5)①连词,表转折②连词,表修饰

本题考查文言虚词的把握。

做本题时注意结合语境理解虚词的含义,揣摩选项正误。

7.【答案】马到成功;一马当先;牛头不对马嘴;人奔家乡马奔草;乱花渐欲迷人眼;浅草才能没马蹄;山回路转不见君;雪上空留马行处;吕布;项羽;刘备;秦琼;起初的汉字是对实物形状的描摹;汉字的演变过程是由烦琐到简单

【解析】

(1)本题考查学生日常的语文知识积累.作答时,按题目的要求举出与马相关的成语,谚语和古诗句即可,注意不要出现错别字,也可上网查阅.

(2)本题考查关于马的典故.赤兔马先是吕布,后是关羽的坐骑.乌骓马是项羽的坐骑.刘备的骑的是的卢马.秦琼骑的是黄骠马.

(3)本题考查汉字的演变.观察题目中给出的马字的演变过程可知,早期的马字多为模拟马的形状,象形的成分多一些.总体的趋势是由复杂到简单.

答案:

(1)①马到成功;一马当先

②牛头不对马嘴;人奔家乡马奔草

③乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄;山回路转不见君,雪上空留马行处.

(2)①赤兔马:

吕布(关羽) ②乌骓马:

项羽 ③的卢马:

刘备 ④黄骠马:

秦琼

(3)①从汉字的起源探究的结论:

起初的汉字是对实物形状的描摹.

②从汉字的发展探究的结论:

汉字的演变过程是由烦琐到简单.

第一题考查成语,谚语和古诗名句的积累.第二题考查对有关马的典故.第三题考查字形演变.

综合读写即给出一段材料(材料不仅仅是课本中大家熟悉的),考查学生的审题能力、组织能力以及发挥能力和语言表达能力,皆在培养学生综合读写、独立思考和创新能力.

8.【答案】A

【解析】

《海底二万里》作者是法国著名作家凡尔纳。

9.【答案】B

【解析】

A、C、D中的“之”字均为助词“的”,B的意思是代词“它”,指千里马。

10.【答案】C

【解析】

C“以”和例句一样,都是“凭借”的意思。

11.【答案】B

【解析】

B“之”都是“的”的意思。

12.【答案】B

【解析】

《三国演义》作者是罗贯中,《水浒》的作者是施耐庵。

13.【答案】

(1)世有伯乐,然后有千里马;祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也;食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得;其真不知马也。

(2)“伯乐”喻指善于识别、发现、任用人才的人;“千里马”喻指有才华、有才能的人;“食马者”喻指愚妄浅薄、昏庸无能的封建统治者。

(3)反问;加强语气,表达了对统治者埋没人才的不平之意及愤懑之情。

(4)怀才不遇之情;对统治者埋没、摧残人才的愤懑、控诉之情。

【解析】

(1)本题考查对文本内容的理解掌握。

细读文本,然后正确翻译后可提炼作答。

本文开篇提出问题:

世有伯乐,然后有千里马。

然后分别分析千里马的命运(祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也)和千里马的遭遇(食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得)。

最后得出结论:

其真不知马也!

(2)本题考查分析意象的象征意义。

结合文意和作者的写作背景可知,文中的千里马指的是人,相对应的伯乐就是能发现人才并任用人才的人,而那些愚蠢的食马者指的就是那些昏庸无能的统治者了。

(3)本题考查对重点句子的理解。

这句话的意思是想要它跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

很明显是一个反问句,一般情况下有加强语气的作用,结合全文可知,这个反问句表现了作者对统治者埋没人才行为的不平和愤懑。

(4)本题考查分析文章主旨。

联系全文内容和作者的创作背景具体分析即可。

根据第二小题中文中各个形象的象征意义分析可知,本文表现了作者的怀才不遇之情,并对昏庸的统治者不能发现人才反而埋没人才的愤懑和控诉之情。

答案:

(1)世有伯乐,然后有千里马;祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也;食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得;其真不知马也。

(2)“伯乐”喻指善于识别、发现、任用人才的人;“千里马”喻指有才华、有才能的人;“食马者”喻指愚妄浅薄、昏庸无能的封建统治者。

(3)反问;加强语气,表达了对统治者埋没人才的不平之意及愤懑之情。

(4)怀才不遇之情;对统治者埋没、摧残人才的愤懑、控诉之情。

参考译文:

世上有了伯乐(这样的人),然后有了千里马。

千里马经常有,可是伯乐(这样的人)却不常有。

因此即使有名贵的马,也只能埋没在马夫手中,(跟普通的马)一同死在马厩里,不能凭借日行千里的能力而著称。

日行千里的马,一顿有时能吃一石粮食。

喂马的人不知道它有日行千里的能力,把它当作普通马来喂养。

这样的马,即使有日行千里的才能,但是吃不饱,力气不