区级联考北京市东城区届高三上学期期末考试历史试题.docx

《区级联考北京市东城区届高三上学期期末考试历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《区级联考北京市东城区届高三上学期期末考试历史试题.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

区级联考北京市东城区届高三上学期期末考试历史试题

【区级联考】北京市东城区2019届高三上学期期末考试历史试题

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

一、单选题

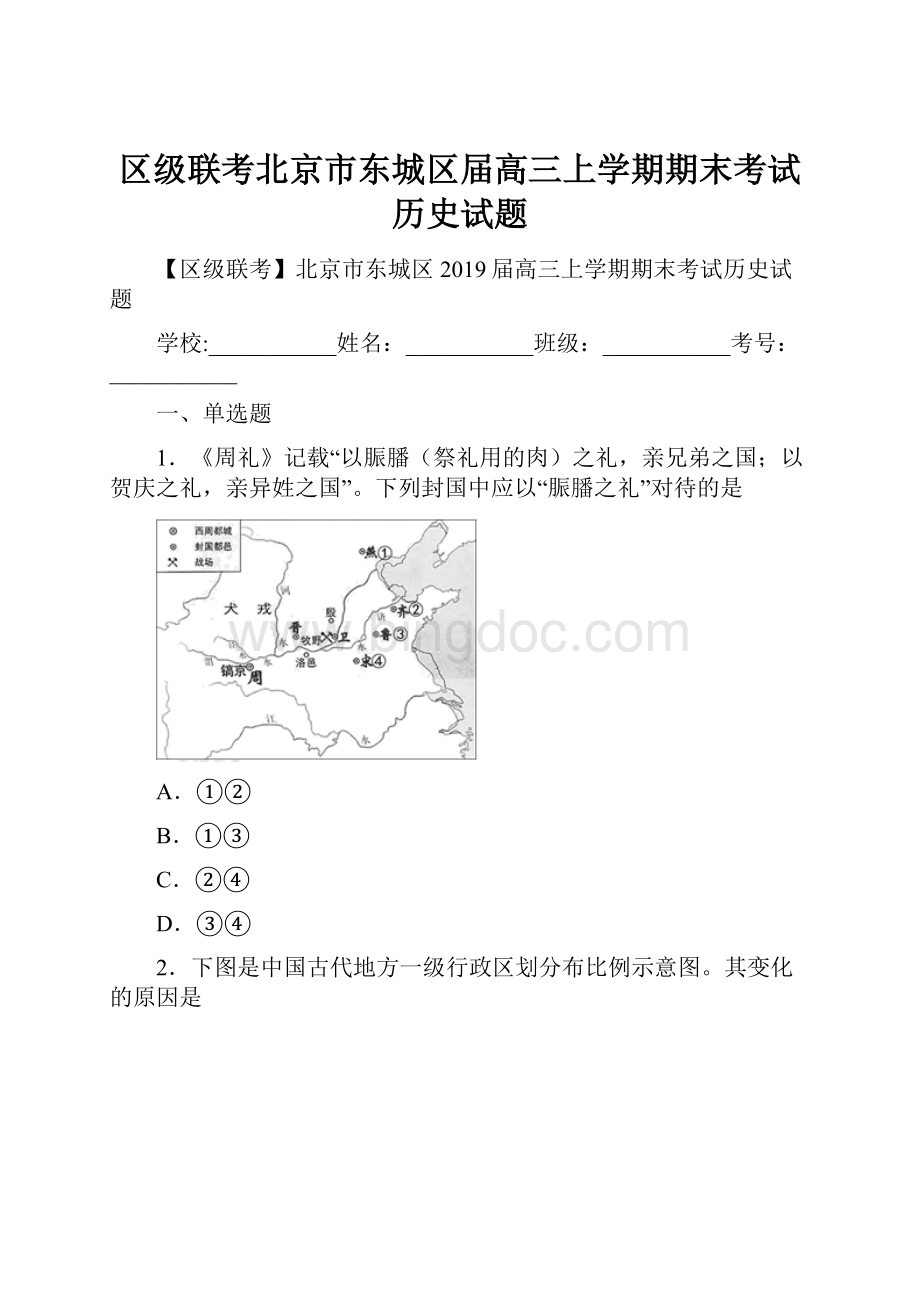

1.《周礼》记载“以脤膰(祭礼用的肉)之礼,亲兄弟之国;以贺庆之礼,亲异姓之国”。

下列封国中应以“脤膰之礼”对待的是

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

2.下图是中国古代地方一级行政区划分布比例示意图。

其变化的原因是

A.中央管制的变革

B.政治中心的转移

C.经济格局的变化

D.统治疆域的扩展

3.王安石变法中,“起于周之司市(管理市场之官吏),汉之平准……成则货贿通流,而国用饶矣”的法令是

A.市易法

B.青苗法

C.募役法

D.保甲法

4.新华社2021年5月11日报道,考古人员在重庆宝顶山大佛湾石窟(开凿于南宋)发现了纸币造像和铁钱造像。

这可以推断出南宋

A.纸币已经成为市场主要流通货币

B.铁钱逐渐取代白银主要货币地位

C.社会经济萧条导致货币需求减少

D.商品经济发展引发多种货币并用

5.以诗证史是一种史学研究方法。

下列诗句中可用来佐证中国瓷器发展的是

A.越毂缭绫织一端,十匹素缣功未到

B.吴绵细软桂布密,柔如狐腋白似云

C.白釉青花一火成,花从釉里吐分明

D.铸锅烟接炼锅烟,村畔红光夜烛天

6.有学者认为“作为秦始皇混一海内以来历代沿用的辅政制度,早已为士大夫官僚集团所认同和接受,有其巨大的制度惯性”。

突破这一制度惯性的演变是

A.从世卿世禄制到官僚制

B.从察举制到“恩荫”制度

C.从宗主督护制到三长制

D.从废丞相到实行内阁制

7.明清时期的临清出现“舟车毕集,货财萃上”“十九皆徽商占籍(落户居住)”的现象。

此材料可以用来佐证临清

A.发展成为工商业市镇

B.实行严格的坊市制

C.强化了重农抑商政策

D.出现雇佣劳动关系

8.清人方薰在《山静居画论》中认为“作画必先立意以定位置,意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深,意古则古,庸则庸,俗则俗矣。

”下列绘画作品中符合这一观点的是

A.

B.

C.

D.

9.《马关条约》规定:

“中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主,故凡有亏损独立自主体制,即如该国向中国所修贡献典礼等,嗣后全行废绝。

”这说明《马关条约》

A.中断了中朝两国的朝贡关系

B.反映了日本资本输出的企图

C.打破了中国的闭关锁国政策

D.实现了中、朝、日地位平等

10.1901年,张之洞和刘坤一在联名奏折中提出:

“非育才不能图治,非兴学不能育才,非变通文武两科不能兴学,非游学不能助兴学之不足。

”这表明他们主张

A.兴办学堂,实行义务教育

B.改革科举,派送学生出国

C.设外务部,编练新式军队

D.裁撤官吏,引进西式人才

11.1902年,孙中山获得了有关太平天国的珍贵史料,并安排其属下编成《太平天国战史》,描述了太平天国领袖们的英雄形象。

对此解释合理的是

A.太平天国的事迹利于孙中山的民族革命

B.孙中山实践太平天国的绝对平均思想

C.该作品真实全面地反映了太平天国运动

D.孙中山的民权思想深受洪秀全的影响

12.陈独秀在《敬告青年》中说:

“解放云者,脱离夫奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格之谓也……破坏君权,求政治之解放也;否认教权,求宗教之解放也;均产说兴,求经济之解放也。

”其“解放”的主张意在

A.推翻君主专制政体

B.大力发展资本主义经济

C.积极提倡文学革命

D.实现思想与文化的革新

13.《中国近代工业史资料》记载了1919年全国注册工厂数量:

直隶、北京天津共455家,江浙、上海共197家,广东33家,湖北19家,甘肃、广西各1家。

材料表明

①洋务运动大力创办军事工业

②不同区域间经济发展不平衡

③欧洲列强对华输出资本增多

④通商口岸经济发展相对较快

A.①②

B.①④

C.②④

D.③④

14.《民国采访战》记载“许多后来名满全球的中国人,这时都聚集在广东,为改变中国人的无知蒙昧而奋斗。

他们狂热地工作,组织规模巨大的北伐军事行动,准备征服全中国。

”与上述记载相关的事件是

A.辛亥革命

B.五四运动

C.国民革命

D.解放战争

15.1931年,中华苏维埃第一次全国代表大会上,部分代表认为毛泽东的路线是错误的,号召开展正规战争以替代游击战争。

但是,毛泽东在大会上获得完全胜利,当选为中华苏维埃共和国临时中央政府主席。

这说明

A.中国革命面貌焕然一新

B.“工农武装割据思想”得到认可

C.党内的错误被完全纠正

D.五次反围剿军事策略完全正确

16.毛泽东在中共七大政治报告中指出:

“把分散的力量逐渐统一起来,为着实现民族团结,建立联合政府,打败日本侵略者和建设新中国而斗争。

”这一论述

A.奠定了国共合作的政治基础

B.指出了未来国家建设的正确方向

C.提出了“一国两制”伟大构想

D.确立了抗日民族统一战线的方针

17.1949年的《中央人民政府组织法草案》规定:

各级政府拥有普选的机构,各级人民代表大会将选举他们自己的代表官员,呈报上级机关批准;当上级机关做出决定则要坚决服从。

1954年宪法重申这一原则。

该原则是

A.长期共存,互相监督

B.多党合作,政治协商

C.全民普选,民主集中

D.民族平等,祖国统一

18.有学者通过比较《人民日报》中的战争、和平、建设三个词汇的使用频率,来研究建国初期新中国的外交。

下列选项对应正确的是

A.1949年:

“战争”使用频率最低——中国恢复在联合国中的合法席位

B.1950年:

“和平”使用频率较高——和平共处五项原则得到广泛认可

C.1953年:

“战争”使用频率最低——万隆会议提出“求同存异”的方针

D.1956年:

“建设”使用频率较高——社会主义建设需要良好国际环境

19.下表反映了1978年以来的各种经济成分在工业总产值中的比重变化。

产生这一变化的原因是

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

20.竹枝词或民谣是历史研究的一种珍贵资料,从侧面反映了时代变迁。

下列竹枝词或民谣描绘的相关信息按其出现的先后顺序排列正确的是

①高考升学恢复了,弟兄姊妹齐登名

②洋式高楼近百寻,门外电灯明似昼

③万众争观入城式,红旗漫卷九门开

④小小手机掌中拿,隔山隔水能通话

A.①②③④

B.②④①③

C.②③①④

D.③①②④

21.红色精神是中国共产党领导中国人民在革命、建设和改革开放的伟大实践中孕育形成的宝贵精神财富。

下表中空白处应是

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

22.公元前454年,罗马元老院被迫承认公民大会制定法典的决议,设置由贵族及平民各五人组成的十人法典编纂委员会,赴希腊学习梭伦立法,于公元前451年前后制定了《十二铜表法》。

材料表明

A.罗马平民掌握了独立的司法权

B.法律维护了罗马帝国时期的稳定

C.罗马共和国水平高于希腊文化

D.两国均通过立法保护平民的利益

23.历史学家阿诺德·汤因比说:

“在雅典最辉煌的半个世纪里,它绽放的最美丽的花朵……是一种精神:

苏格拉底精神。

”下列能反映苏格拉底精神的是

A.世界是由“原子”构成

B.人应该“认识你自己”

C.“理念是万物的本原”

D.“我就是自己的帝王”

24.15世纪的佛罗伦萨有许多学校,包括一所大学,其识字人口比例是欧洲其它国家难以匹敌的,10万人里有至少8000名儿童进入教会学校、市立学校以及私立学校接受教育。

对其影响理解正确的是

A.学校教育发展利于古典文化的复兴

B.人文主义思想在学校盛行

C.市民摆脱了基督教文化传统的影响

D.基督教抑制西欧教育发展

25.有学者提出,地理大发现不仅仅是地理的“发现”,更改变了世界的整体格局。

该学者强调地理大发现使得

A.西方优势开始形成

B.白银流向欧洲亚洲

C.洲际贸易开始建立

D.世界市场最终形成

26.英国《权利法案》颁布后,国会又颁布了以下几项法律文件。

这表明当时英国

A.行政权和立法权的矛盾已解决

B.议会权力得到不断扩展

C.宗教信仰和政治派别完全对立

D.内阁成为最高行政机关

27.下图是(美)阿莫斯•杜利特的漫画《窥视1787》,漫画里陷在泥沼中的四轮货车象征着康涅狄格州,四轮货车的左右两边人物各执己见。

该漫画反映了

A.《邦联条例》遭到人们的反对

B.三权分立原则受到质疑

C.宪法通过前存在分歧和冲突

D.两党控制美国政治生活

28.《欧洲与法国政府》指出“路易十六的法国还只能算作一个朝代国家,拿破仑统治下的法国才是一个民族国家。

很多法国人跟随着拿破仑,因为他们每个人都自认为是组织中之一部分,生命荣辱与共。

”对此认识正确的是

A.路易十六是法国历史上最后一位君主

B.《民法典》维护了公民私有财产权

C.《人权宣言》颁布激发了民众革命热情

D.拿破仑统治时期法国民族主义发展

29.诗人海涅说:

“路德的语言在不到几年便普及到全德意志,并被提升为共同的书面语言,并赋予这个政治上宗教上四分五裂的国家以一种语言上的统一。

”这表明

A.“因信称义”瓦解了天主教会的信仰基础

B.马丁•路德改革促进资本主义发展

C.用德语翻译《圣经》推动了德意志的统一

D.宗教信仰统的一是语言统一的前提

30.有学者认为:

随着启蒙运动的发展壮大,关于信仰的公共论战也随之结束,巫术与占星学消亡不见,人们不再轻信天堂与地狱实际存在。

据此判断下列叙述正确的是

①基督教不再是公共文化的中心

②启蒙思想家倡导社会契约的思想

③自然科学为启蒙运动奠定基础

④启蒙运动后的欧洲宗教不复存在

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

31.下列选项能够反映英国人口增减及其原因的是

英格兰的死亡率和出生率

A.工业革命推动着英国人口的出生率持续上涨

B.殖民扩张和黑奴贸易促进英国人口高出生率

C.世界市场的最终形成带来英国人口低死亡率

D.英国人口增长与工业革命相辅相成互为因果

32.1888年,明治政府请意大利铜板画家给明治天皇画肖像画,再将之拍成照片,名为“御真影”。

1890年,“御真影”成为天皇真人的替身发放到民间,政府规定了在祝祭日和学校的仪式上要奉拜“御真影”。

该行为

A.旨在向民众灌输天皇崇拜思想

B.表明日本已确立君主立宪制

C.阻止学校传播西方的思想文化

D.体现日本国民的权利和义务

二、材料分析题

33.“亚圣”孟子的思想是儒家思想的重要组成部分。

材料一孟子提出“天下之生久矣,一治一乱”。

他认为“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也”“三代之得天下也以仁,其失天下也以不仁”“虞不用百里奚而亡,秦穆公用之而霸”。

——摘编自林晓平《论孟子对历史治乱盛衰的总结》

(1)根据材料,概括孟子的思想主张。

材料二汉唐之际,在儒学圣贤中,孟子地位低于孔子的弟子颜回等人。

宋神宗年间,《孟子》成为科举及教育的重要内容,孟子被加封为“邹国公”;徽宗时《孟子》成为儒家十三经之一。

南宋朱熹作《四书集注》,影响巨大。

元代,《四书集注》成为科举考试的内容,孟子被封为“邹国亚圣公”。

明太祖朱元璋对《孟子》中“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”深为反感,令人删改《孟子》。

明世宗时直接尊孟子为“亚圣”。

清康熙帝时将孟庙扩建,规模仅次于孔庙。

——摘编自刘景文、陈美容《孟子历史地位的演进》等

(2)结合材料,简析孟子地位是如何变化的。

34.欧洲妇女的社会地位变化经历了一个曲折的历程。

材料一中世纪时期特定的宗教文化背景将女性严密地禁锢在狭小的私人空间内,她们所能获得的教育资源极其匮乏。

另外,中世纪文化传统中弥漫的厌女症思想是对女性的全面贬低和诋毁,意在摧毁女性健全的人格,将她们永远束缚在奴隶和贱民的位置上。

——摘编自杜力《欧洲中世纪晚期女性作家研究》

(1)阅读材料,概括中世纪时期欧洲妇女社会地位的特点。

材料二1789年,法国妇女和男子一起拿起武器攻占了巴士底狱。

1790年,启蒙思想家孔多塞呼吁将选举权赋予女性,但国民议会并没有将这一主张写进法律。

19世纪20-30年代,更多的女性参与了产业劳动和社会活动。

1832年,在修正选举法时,英国妇女便开始了争取自己社会地位的斗争。

1869年,英国女性在地方政府的选举中获得投票权,也能够在地方政府担任公职。

同年,法国玛丽亚·德莱斯梅等创建了“妇女权利同盟”。

——摘编自(英)沃特斯《女权主义简史》等

(2)阅读材料并结合所学,分析18世纪末—19世纪女权运动发展的历史条件。

35.史学的起源与发展。

材料一《左传》《历史》的问世,分别标志着中国和希腊古典史学的诞生。

古希腊史学的诞生继承了神话的探索精神、传说的英雄史观、史诗的叙事技巧,和雄辩术的论辩风格。

《历史》正是以上诸因素发展、融合的产物。

中国史学最直接的来源是档案文献,以年月为经进行编纂。

而西方史学著作则采用叙事体,这正好说明史诗与雄辩术是其直接来源,而档案文献的影响则微不足道。

——何方耀《中西史学起源比较初探》

(1)依据材料,比较中国史学和古希腊史学的不同点。

材料二中唐杜佑著《通典》,分食货、选举等九门,每门之下分若干子目,子目下又有细目。

《通典》记载历代典章制度的历史演变,其记事上起黄帝,下迄唐玄宗天宝末年,有的记载距成书上奏只相隔数年。

《通典》中除记载历代“群士议论得失”外,也包括作者的许多评论。

杜佑在自序中明确表示:

“实采群言,征诸人事,将施有政。

”

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(2)《通典》开中国典章制度史之先河,依据材料概括其编纂特点和目的。

材料三五四以后,中国史学发生了巨大的变化。

梁启超激烈地抨击旧史学,提出“史界革命”的主张。

他借鉴西方史学理论与方法撰写了《中国历史研究法》及“补编”。

1920年起,李大钊在北京大学等高等学校开设“唯物史观研究”“史学思想史”等课程,并发表了《唯物史观在现代史学上的价值》等论文。

1923年,顾颉刚提出“古史层累地造成的”观点,认为关于古史的传说是后人编造的,而且是不断地扩大编造。

胡适的史学方法是“十字箴言”,即“大胆的假设,小心的求证”。

“大胆假设”是在“真实可靠的学问知识”的基础上,运用归纳法提出来的。

“求证”的过程,是要求以客观事实为证据,通过实验对假设加以证明。

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(3)依据材料三,简述该时期中国史学变化的表现,并结合所学分析变化的背景。

参考答案

1.B

【详解】

周武王灭商后封周王室子弟、功臣以及古代圣王后裔,其中主要是周王室的姬姓封国。

①是燕国属于周武王弟姬奭的封国;②是齐国,属于功臣姜尚的封国;③是鲁国,首封国君为周武王弟弟周公旦之子伯禽;④是宋国,是商纣王兄长微子启的封国。

综上所述B项组合符合题意,ACD项组合错误。

【点睛】

分封制是西周的政治制度,分封的目的是为了巩固奴隶主国家政权,分封的对象和做法是把土地和人民分封给王族、功臣和先代的贵族,到各地去做诸侯,建立诸侯国;被封诸侯的义务是:

要服从国王的命令,要向周王贡献财物,要派兵随从周王作战;周王先后分封的重要诸侯国有:

鲁、齐、燕、卫、宋、晋等;鲁,燕,晋是周王姬姓封国。

2.C

【详解】

结合所学可知,隋唐时期,我国的经济重心开始南移;宋元时期,南方经济获得长足发展;明清时期,南方经济重心的地位进一步巩固。

南方经济迅速发展,作为政治制度的行政区划所占比例不断扩大,以便进行更有效的行政管理。

故C项符合题意。

中央管制的变革在材料中没有体现,故A项错误。

我国古代政治中心是由西向东转移的,故B项错误。

统治疆域的扩展在材料中没有体现,故D项错误。

3.A

【解析】

【详解】

根据材料“起于周之司市(管理市场之官吏)”,可知该法令涉及市场管理领域,“市易法”限制大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流,故A项符合题意。

“青苗法”限制了高利贷对农民的剥削,一定程度上缓和了阶级矛盾。

故B项不符合题意。

“募役法”将农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进生产发展。

故C项不符合题意。

“保甲法”是加强对农村的统治,维护农村社会治安。

故D项也不符合题意。

4.D

【详解】

材料中在石窟中发现纸币造像和铁钱造像不足以说明纸币已经成为市场主要流通货币,故A项错误。

白银在材料中没有提及,故B项错误。

社会经济萧条在材料中也没有反映,故C项错误。

宋代时期商品经济活跃,为弥补了货币的不足出现纸币和铁钱。

故D项正确。

【点睛】

宋代商品经济发展较快,商品流通中需要更多的货币,而当时铜钱短缺,满足不了流通中的需要量,因此轻便的货币——纸币出现了;纸币的出现有利于商品的流通,促进了商品经济的发展。

5.C

【解析】

【详解】

“十匹素缣”表述的是纺织业,故A项错误。

“吴绵细软桂布密”表述的是纺织业,故B项错误。

“白釉青花一火成”表述的是青花瓷,故C项符合题意。

“铸锅烟接炼锅烟”表述的是冶金业,故D项错误。

6.D

【解析】

【详解】

秦始皇统一海内以来历代沿用的辅政制度指宰相制度,突破这一制度惯性是指明朝废丞相实行内阁制,故D项符合题意。

从世卿世禄制到官僚制是指郡县制的实施,故A项错误。

从察举制到“恩荫”制度是指选官制度的变化,不符合材料意思,B项错误。

废宗主督护制到三长制是北魏孝文帝抑制豪强隐匿户口和逃避租调徭役,并直接控制基层而采取的措施,与材料意思不相符合,故C项错误。

7.A

【详解】

材料“货财萃上”、“徽商占籍”说明临清随着商品经济的发展成为重要的工商业市镇,故A项符合题意。

宋代坊市制已经被打破,故B项错误。

“重农抑商政策”在材料中没有体现,故C项错误。

“雇佣劳动关系”在材料中没有体现,故D项错误。

【点睛】

明清时期,商品经济的发展水平超越了以往的历史年代,也出现了许多新的特点,表现在:

城市继续繁荣和商业市镇兴起、区域经济的发展、资本主义萌芽的出现。

8.B

【详解】

材料中“作画必先立意以定位置……”反映的是文人画,《渔庄秋霁图》属于文人画,故B项正确。

《人物龙凤图》表现的是龙凤引导墓主人的灵魂升天的情景。

故A项不符合题意。

《清明上河图》为北宋风俗画,故C项错误。

《和合献宝图》属于木版年画,故D项不符合题意。

9.A

【解析】

【详解】

从材料“该国向中国所修贡献典礼等,嗣后全行废绝”可知条约结束了中朝两国的朝贡关系,故A项符合题意。

日本资本输出在材料中没有体现,故B错误。

材料表述的是中国与朝鲜的关系,没有涉及闭关锁国政策,故C项错误。

材料表明日本意图清除清朝在朝鲜的影响,后来日本在实际上控制了朝鲜。

故D项不符合史实。

【点睛】

“……材料说明什么”,往往考查的是造成该现象的原因、或者该现象的本质或产生的影响,所以要考虑表述与题意直接相关的选项。

10.B

【详解】

实行义务教育在材料中没有提及,故A项错误。

材料“非育才……非兴学……非变通文武两科不能兴学,非游学不能……”可知他们主张变革教育,派遣留学生。

故B项符合题意。

编练新式军队在材料中没有提及,故C项错误。

裁撤官吏在材料中没有提及,故D项错误。

11.A

【详解】

太平天国运动旨在推翻满清王朝,孙中山的民族主义也是推翻满清王朝,所以孙中山安排属下描述了太平天国领袖们的英雄形象。

A项符合题意。

孙中山平均地权思想与太平天国的绝对平均思想有区别,故B项错误。

太平天国运动存在历史局限性,故C项错误。

太平天国运动没有体现民权思想,故D项错误。

12.D

【详解】

根据所学知《敬告青年》发表于1915年新文化运动时期,1911年辛亥革命推翻君主专制政体,故A项不符合题意。

发展资本主义经济不符合材料解放思想的主旨意思,B项错误。

文学革命在材料中没有体现,故C项错误。

新文化运动是一次“反传统、反孔教、反文言”的思想文化革新、文学革命运动。

故D项符合题意。

【点睛】

新文化运动是由陈独秀、李大钊等一些受过西方教育(当时称为新式教育)的人发起的一次“反传统、反孔教、反文言”的思想文化革新、文学革命运动。

这次运动沉重打击了中国2000多年的传统礼教,启发了人们的民主觉悟,推动了现代科学在中国的发展,为马克思主义在中国的传播和五四爱国运动的爆发奠定了思想基础。

13.C

【解析】

【详解】

题干材料没有说明注册的工厂是洋务运动的军事工业,故①错误。

材料显示的是各地民族工业的数量分布情况,可以看出区域间经济发展不平衡,故②正确。

欧洲列强对华输出资本材料中没有体现,故③错误。

材料中通商口岸所在省份注册工厂数量较多,说明通商口岸经济发展相对较快,④正确。

综上所述本题选C,ABD组合错误。

14.C

【解析】

【详解】

材料“组织规模巨大的北伐军事行动”中提到北伐,1926年北伐是国民大革命的高潮。

故C项符合题意。

辛亥革命发生于1911年,A项错误。

五四运动发生于1919年,B项错误。

解放战争发生于1945—1949年,D项错误。

15.B

【详解】

中国共产党成立使中国革命得面貌焕然一新,故A项不符合题意。

材料中“部分代表认为毛泽东的路线是错误的,……但毛泽东在大会上获得完全胜利”说明“工农武装割据思想”得到认可,故B项正确。

1934年“左倾”思想导致反围剿失败,说明此时党内的错误没有被完全纠正,故CD两项错误。

16.B

【解析】

【详解】

1945年中共七大的任务是组织和保障全中国人民取得抗战的最后胜利,建立一个新民主主义的中国。

故B项符合题意。

国共第一次合作的政治基础是孙中山的新三民主义,国共第二次合作建立了抗日民族统一战线,故A项表述错误。

“一国两制”伟大构想在80年代提出,与材料时间不相符合,C项错误。

1935年瓦窑堡会议确立了抗日民族统一战线的方针,故D项不符合题意。

17.C

【解析】

【详解】

材料“各级政府拥有普选的机构……各级人民代表大会要坚决服从上级机关做出决定”,故体现全民普选,民主集中原则。

C项符合题意。

长期共存,互相监督是中共和民主党派的关系,与材料不相符合,A项错误。

材料没有体现“多党合作,政治协商”故B项错误。

材料没有体现民族区域自治,故D项错误。

【点睛】

1954年《中华人民共和国宪法》是一部较为完善的宪法,体现了人民民主原则和社会主义原则,它的颁行开创了中国人民民主的全新阶段。

18.D

【详解】

中国恢复在联合国中的合法席位是1971年,故A项错误。

和平共处五项原则是1953年提出的,故B项错误。

1955年召开万隆会议,故C项错误。

1956年三大改造完成,我国社会主义制度确立,“建设”一词使用频率较高说明我国社会主义建设需要良好国际环境。

D项正确。

【点睛】

报刊中不同时期词汇的使用频率能够反映不同时期国家的工作重心与政策方向。

读图时应当注意某时间点对应发生的历史事件,结合所学知识具体问题具体分析。

19.A

【解析】

【详解】

从表格数据中可以知道,从改革开放开始进行到1996年,中国国有企业在国民经济所占比重逐步降低,而集体经济和私营经济和外资企业快速发展,在国民经济中所占比重逐渐提高,结合史实不难得出这是因为中国实行改革开放带来的结果,尤其是受城市经济体制改革的推动,故①②说法正确。

2001年中国加入世贸组织,故③不符合题意。

人民生活水平提高在材料中没有体现且不是产生材料变化的原因。

故④不符合题意。

综上所述本题选A,BCD组合错误。

20.C

【详解】

①表述的是1977年恢复高考,②反映的是近代社会生活变迁③反映的应该是新民主主义革命取得胜利后的场景④手机反映的是现代生活条件的改善。

故正确的时间排列顺序是②③①④。

C项符合题意,ABD组合错误。

21.D

【详解】

“实业救国”,“学习西方”是近代在民族危亡的情况下形成的社会思潮。

所以