七疾病康复更需要强化营养.docx

《七疾病康复更需要强化营养.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七疾病康复更需要强化营养.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

七疾病康复更需要强化营养

七、疾病康复更需要强化营养

平日里均衡营养保证这我们的身体技能正常运行,很多疾病的发生便与营养缺失或失衡有关。

疾病时营养消耗大为增加,但人们又常常忽略机体组织对营养的渴望。

而更重视求医寻药。

如果我们能在与疾病抗争的过程中回归根本。

均衡营养便能印证“药食同源”的古朴原理。

1、心脑血管病营养谱

◆优质蛋白:

健康的身体需要优质蛋白,动物蛋白虽以氨基酸种类齐全等优势居首位,也因同时可能带来高胆固醇摄入存在风险。

小贴士:

高动物蛋白摄入的潜在风险

增加饱和脂肪和胆固醇的摄入量,增肌患心血管病危险

增加钙流失,对骨骼健康产生负面作用

增加肾脏代谢负荷,增加尿液中蛋白质含量,对肾功能产生负面作用。

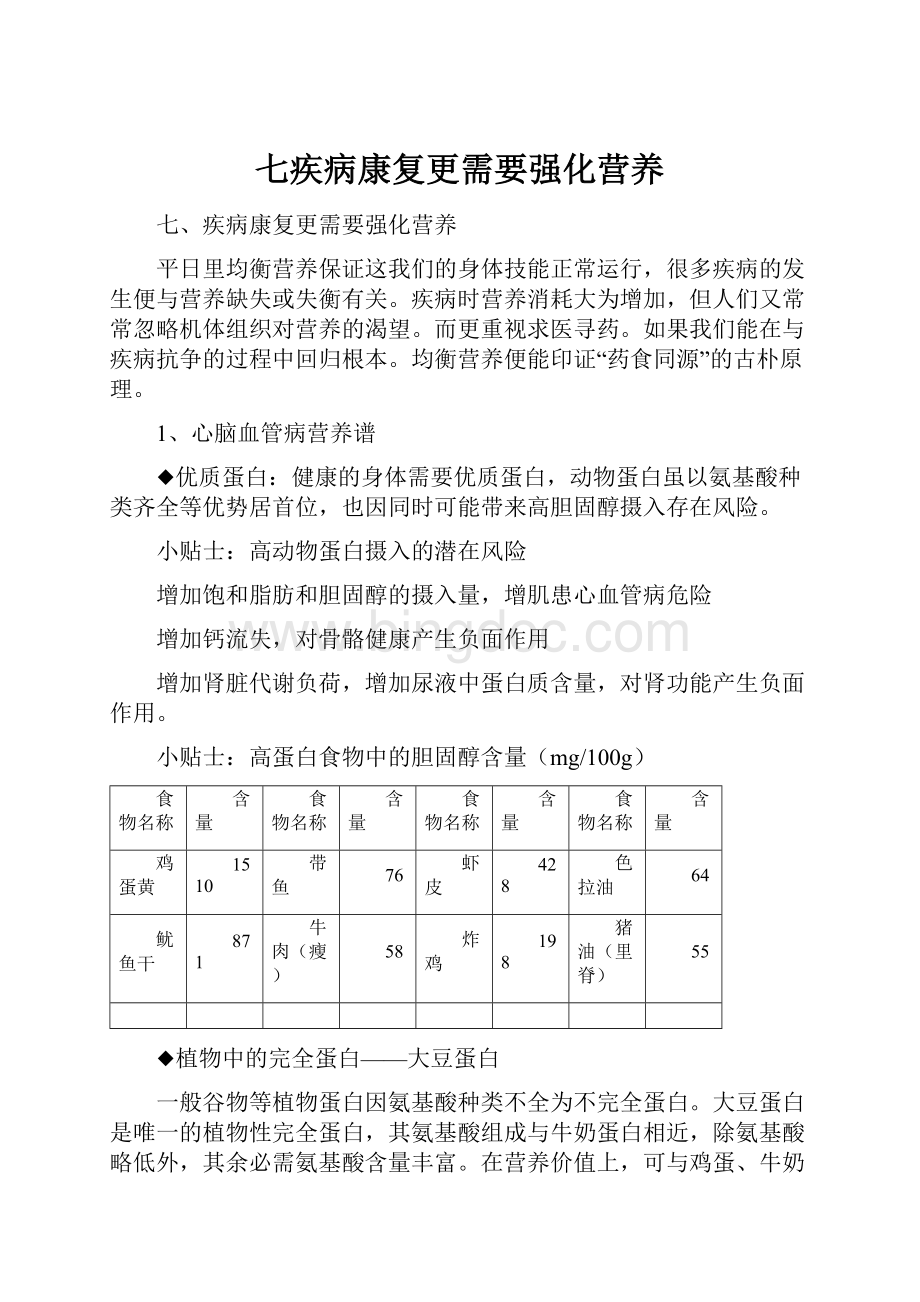

小贴士:

高蛋白食物中的胆固醇含量(mg/100g)

食物名称

含量

食物名称

含量

食物名称

含量

食物名称

含量

鸡蛋黄

1510

带鱼

76

虾皮

428

色拉油

64

鱿鱼干

871

牛肉(瘦)

58

炸鸡

198

猪油(里脊)

55

◆植物中的完全蛋白——大豆蛋白

一般谷物等植物蛋白因氨基酸种类不全为不完全蛋白。

大豆蛋白是唯一的植物性完全蛋白,其氨基酸组成与牛奶蛋白相近,除氨基酸略低外,其余必需氨基酸含量丰富。

在营养价值上,可与鸡蛋、牛奶、牛肉等动物蛋白等同,在基因机构上最接近人体氨基酸。

所以是最具营养的植物蛋白。

注:

“完全蛋白质”是指该蛋白质不仅提供人体必需的从食物中摄取的氨基酸。

而且这些氨基酸也处于良好的平衡状态能满足人体的健康需要。

◆大豆分离蛋白健康作用一览

配合低脂饮食,有助于降低胆固醇

研究发现,使用大豆蛋白可升高好胆固醇。

抑制坏胆固醇的氧化,起初血管壁上的垃圾脂肪,改善血管健康。

1999年,美国FDA发表权威健康声明:

每天食用含有25克大豆蛋白的低饱和脂肪和低胆固醇食品,可以减少患心血管病的风险。

中国居民膳食营养指南中也特别提出要我们在日常饮食中关注大豆的摄入。

已有心血管疾病或有发病趋势的人都应该在自己的食谱中增加大豆蛋白的摄入,减少动物蛋白的摄入。

坚持使用,利于降低某些癌症的风险

人们害怕的癌症甚于其他疾病。

大豆蛋白可降低患某些癌症的风险。

有研究显示食用大豆蛋白食品可以降低20%乳腺癌发病率,降低35%前列腺癌发病率,降低30%胃肠癌发病率,同时对甲状腺癌的发生有一定的作用。

独特运动营养价值,是减肥者的健康食品

大豆蛋白能帮助增强和保持肌肉量,并能恢复及缓解运动引起的肌肉酸痛、红肿和疲劳。

是减轻肌肉酸痛、疲劳,帮助体力迅速恢复的运动营养。

在肥胖日益成为现代人关注问题的今天,和动物蛋白相比,大豆蛋白可以加速利用体能储存的脂肪来提供能量。

是非常好的健康减肥营养。

促进钙吸收利用,增进谷歌健康

研究发现,大量摄入动物蛋白时会增加肾脏对钙的排泄,在对755个日本男女进行的研究中发现,钙排泄量和动物蛋白的摄取量之间有着显著性的正比关系。

但摄入大豆蛋白则没有这样的情况发生。

结论就是与动物蛋白相比,大豆蛋白不会增加钙的排泄,反而促进钙的吸收利用,防止骨质疏松,增进骨密度,维护骨健康。

运转营养素,增强免疫力,促成长

蛋白质是钙铁锌硒等多种营养物质的载体和受体,能帮助这些营养物质的吸收利用。

还能增强免疫力,促进成长。

平衡内分泌缓解相关疾病状况

对更年期症状的好处:

利于缓解跟年期潮热次数和反应程度,平和情绪,对糖尿病有好处,降低食品的血糖指数,比牛奶蛋白更能调节葡萄糖,可增强胰岛素的敏感性和促进葡萄糖代谢。

对肾脏的正面作用

大豆蛋白不增加对肾脏代谢的负担(Kontessis,1990)。

大豆蛋白可被需要血液透析的慢性肾病患者接受(stephensonetal,2001(abstract)).大豆蛋白有益于肾病的型糖尿病人(stephensonetal,2001(abstract))Azadbakhtetal.003

◆优质脂肪

“血管清道夫“磷脂

磷脂是一种类脂质,广泛存在于人体所有细胞膜中,维护着细胞膜的健康,让细胞膜上的各种生命活动得以实现,细胞膜上的磷脂含量直接影响膜的流动性。

蛋白和受体的位置进而影响酶的活性和蛋白质的转运功能人一生的代谢能力,自愈能力、再生能力及整体生命活力都离不开卵磷脂

磷脂中的重要功能因磷脂酸胆碱本身就是高密度蛋白(HOL)的主要成分,在胆固醇代谢过程中起着“清道夫“的作用。

其分支结构含有亲水基和亲油基,良好的乳化作用将血液和血管壁上的甘油三酯及胆固醇病块溶解成细小的微粒。

减少脂肪在血管内壁的滞留,促进粥样硬化病的消散,防止由胆固醇引起的血管内膜损伤,应为增加了血液流动性,降低了血粘稠度,使其顺利的通过了肝脏代谢,或为组织所用或排除体外。

动脉硬化的成因不是由于胆固醇过高,便是由于磷脂不足。

如果磷脂供应充足,即使胆固醇含量高,也不会动脉硬化。

即使动脉硬化严重者,持续三个月以上的充足补充,也会帮助胆固醇浓度显著降低美国知名营养学家安德尔。

戴维斯在《吃的营养科学观》这部专著中称磷脂可以改善高血压,缓解头痛、晕眩、耳鸣、心绞痛、便秘等,还可以改善睡眠、水肿等。

人与动脉同寿,磷脂让血管更年轻。

Ω—3系列多不饱和脂肪酸(DHA/EPA和——α亚麻酸)

越来越多的研究证实,ω——3脂肪酸具有抗炎、抗血栓形成、降低血粘稠度和血液中胆固醇水平,增加密度脂蛋白含量,舒张血管特性,补充ω——3脂肪酸能减少心血管疾病再发的风险。

每周吃海鱼一至两次有益于降低中风的危险。

小贴士:

Ω—3脂肪酸与Ω—6脂肪酸摄入比

Ω—6脂肪酸广泛存在于各种植物种子中,而Ω—3脂肪酸多存在与深海鱼体内及海澡中,陆地植物中只在亚麻籽、紫苏中富含a亚麻酸(DNA前体物质)。

现代人饮食中Ω—6脂肪酸摄入量的不断增加与慢病高发之间的关联引发关注。

Ω—3脂肪酸与Ω—6脂肪酸的代谢过程中都需要共同的△6一脱氢酶参与,因而二者间存在代谢竞争,Ω—6脂肪酸摄入过多就会影响Ω—3脂肪酸代谢,这种情况被认为对人体健康有重大影响,如可增加心血管风险。

虽然人们瞎食中脂肪含量越来越高,甚至超标,但中国成年人DHA十EPA平均摄入量只有37.6毫克/天:

即便在广州等沿海城市,平均摄取量也仅80毫克/天。

更多营养专家呼吁:

需要重视Ω—3脂肪酸的摄入。

◆抗氧化营养素

当身体里坏胆固醇增多时并不能对心血管健康产生直接破坏作用,是体内过多的氧自由基在为虎作伥般的推波助澜。

自由基把坏胆固醇进一步氧化成垃圾脂肪,并使之沉积在血管内膜上,进而刺激血管内皮发生炎性反应,血管变硬、栓塞。

维生素AEC形成抗氧化铁三角联合原花青素、番茄红素等植物抗氧化物质能对抗身体内日益增多的自由基,因此防止低密度脂蛋白被自由基氧化是防止心脑血管疾病的关键所在。

B族维生素:

研究发现血液中过多的同型半肤氨酸损伤血管内皮细胞,促进氧自由基形成,加速坏胆固醇氧化,激活血小板的粘附和聚集。

高同型半肤氨酸血症与多种心脑血管疾病(如冠心病、老年痴呆、中风等)密切相关。

维生素B6、B12和叶酸等B族维生素可降低血同型半胱氨酸水平,改善心血管健康。

选择复合维生素补充剂具有积极的健康价值。

◆矿物质钙与心血管健康

叶酸来自原发性高血压患者的代谢评价资料、流行病学调查结果,以及动物模型的数据均支持钙营养状态与血压有关即“钙摄入量不足可能是增加动脉高血压发生的因素之一”。

钙作为神经传导的重要介质,具有调节末梢血管平滑肌的功能。

缺钙会引发末梢血管平滑肌异常收缩,外周血管阻力增加。

老年人由于钙摄入量减少以及吸收和保留摄入钙的能力降低,发生动脉压增高的危险性增加。

德克萨斯大学西南医疗中心麦克·丹可研究:

钙离子参与心肌收缩、心电传导,缺钙可以心肌收缩无力、心律紊乱。

每天摄钙2200毫克可减少胆固醇6%;其中危害最大的低密度脂蛋白胆固醇减少11%,而有益的高密度脂蛋白胆固醇保持不变。

研究发现,过量的摄入食盐会对血压产生负面影响,它是导致高血压病的重要因素之一,饭菜越咸,发生高血压的几率就越大,长期缺钙对血压的影响,远远超过食盐的过量摄入对血压的负面影响,对高血压病人提高钙摄入比降低钠摄入更容易实现。

南加利福尼亚大学医学院预防医学副教授杰姆斯·H·德威尔的研究显示:

凡每天摄钙1300毫克的人,比每天摄钙为300毫克者,高血压发病率低12%;40岁以下人群中患病危险性减少24%。

在高血压治疗中注意钙补充,有益于血压控制。

增加膳食钙摄入量对高血压的影响时,要注意以下几点:

钙摄入量对血压的影响可能有一个阈值。

若钙摄入量超过这一界限值,即使增加钙摄入量也难以观察到对血压的影响。

增加膳食钙摄入比单纯使用补钙剂更有效。

遗传因素、生活习惯、体育锻炼均影响钙存留量。

维生素D及膳食脂肪的摄入量影响肠钙吸收或肾对钙的重吸收。

维持适宜钙摄入量,在降低人群高血压(或个体高血压)的流行方面具有潜在的应用前景:

妊娠妇女钙适宜的摄入有益于减少妊娠高血压的发生。

小贴士:

谈谈心血管病人限盐这件事

摄盐现状:

2013年年初,世界卫生组织发布了膳食钠及钾摄入的新指南,成人每天摄入的钠含量不应超过2000毫克,即不超过5克食盐,若以这个标准衡量,七成以上的中国人都超标。

全国营养大会的最新数据显示,2002年中国城市居民平均每天吃盐10.9克,2010-2011年中国城市居民营养健康状况监测结果是10.3克,虽然略有降低,但是离中国营养学会推荐的目标值6克还差很远。

高盐危害:

美国哈佛大学研究人员在研究食盐的危害后在美国心脏协会发表报告称,在2010年死于心脏病、中风或心脏相关疾病的人中,有15%是摄取过多盐所致。

哈佛大学最近一份研究发现,每年约有18万人的死因与含糖饮料有关,研究发现。

因盐摄取量过高而死亡的案例中接近1OO万人不到69岁,占总死亡人数的40%。

研究还指出,摄取盐过多而死亡的男性与女性比例是六比四,有42%死于心脏病,41%死于中风。

中华医学会心血管学会指南明确指出,只要少吃盐,舒张压和收缩压都会明显降低;心血管病人每日盐摄入量建议控制在2克。

小贴士:

给鸡蛋平反

你是这样吗?

吃鸡蛋不吃蛋黄,因为担心胆固醇。

吃鸡蛋会使胆固醇升高吗?

美国营养学家弗林博士对116名中年男性为期6个月的研究,发现受试者不吃鸡蛋的三个月与每天吃两个鸡蛋的三个月其胆固醇并没有变化。

哈佛大学的研究者对近12万名男性和女性的鸡蛋消费进行了14年的跟踪调查,发现健康男性和女性每天吃一个鸡蛋并没有增加冠心病和脑卒中的危险。

蛋黄是富含胆固醇,但同时也富含卵磷脂,磷脂可是有着“血管清道夫”的美誉。

蛋黄还富含脂容性维生素A,D.K,富含多种B族维生素,还有铁、锌、硒等微量元素,更有抗氧化的叶黄素和玉米黄素。

因为担心一种不好的东西放弃更多好东西是很得不偿失的事情。

正常人可以每天吃一个鸡蛋,而有高胆固醇血症的心血管病人可以每两天吃一个鸡蛋,请不要再丢掉蛋黄哦。

2、糖尿病营养谱

◆关于糖尿病

2007年,中国糖尿病发病率是9.7%,但新近一项针对近10万人长期随访调查显示。

我国18岁及以上成人样本中,根据国际最新临床诊断标准进行诊断的糖尿病估测患病率为11.6%,约1.139亿人。

相关研究论文在线发表于国际顶级医学刊物《美国医学会杂志》。

而这一数字与2007年相比短短3年中国就增加了2200万糖尿病人,几乎相当于澳大利亚全国人口总和。

本次研究还显示中国成年人群中糖尿病前期(lGT)患病率为50.1%。

有40%的18-29岁的青年人为糖尿病潜在人群,这些人罹患中风、心脏病和肾功能衰竭的风险增加。

大约三分之二的糖尿病患者没有进行足够的血糖控制。

胚胎和童年营养不良、后期营养过剩、运动不足,是造成成人糖尿病加速蔓延的重要原因。

一些糖尿病病人误认为减少粮食谷物摄入,不吃水果就是饮食治疗,常用肉类食物代替主食,导致三大营养素和功能比失调,加剧了脂肪代谢紊乱和发生心血管合并症的风险。

因为长时间低碳水化合物饮食增加了脂肪和蛋白质供能比,更容易发生酮症酸中毒。

不恰当的饮食控制导致部分糖尿病人营养水平下降,增加了发生合并症的几率。

◆糖尿病人需要强化的营养素:

维生素

糖尿病患者常伴有多种维生素和矿物质的缺乏。

曾有研究报告,1型糖尿病患者常存在维生素A、B1、B2、B6、C。

、E等缺乏。

在2型糖尿病患者中,以B族维生素、β一胡萝卜素及维生素C、D、E缺乏较为常见。

导致糖尿病患者维生素摄入减少和体内维生素失衡的主要原因包括:

(1)过分严格的饮食控制往往导致多种维生素的摄入不足

(2)糖尿病合并胃肠道功能障碍可导致维生素吸收减少;(3)高血糖所致的高渗性利尿可导致水溶性维生素排出增高;(4)高血糖所致的高代谢水平导致对维生素需求量增多;(5)某些降糖药能影响维生素吸收。

维生素缺乏和失衡在糖尿病发生及发展过程中可能起到“推波助澜”的作用。

维生素A

具抗氧化作用,对淋巴细胞激活、增殖、分化及凋亡有重要影响,缺乏维生素A可导致自身免疫异常,引起1型糖尿病和胰岛细胞凋亡。

B族维生素

作为关键酶的辅酶,在糖代谢中起重要作用,可以减少偏糖尿病性神经病变,并降低同型半胱氨酸水平,降低糖尿病患者心血管并发症的发病风险。

维生素C

具有清除氧自由基,保护内皮细胞的功能,降低糖尿病患者神经和血管并发症的发生风险。

维生素D

可抑制胰腺β细胞的自身免疫反应,减少胰岛素抵抗。

维生素D与糖尿病心血管并发症及糖尿病视网膜变的发生关系密切,对糖尿病肾病有保护作用。

维生素E

可清除自由基,减少血管内皮损伤,血浆维生素E水平降低可加重糖代谢紊乱,增加糖尿病血管并发症的发生风险。

矿物质和微星元素:

糖尿病患者不同程度地存在铬、铜、锌、锰、镁、硒及钙元素低水平状态,适当补充有益于改善生存。

铬:

三价铬可与烟酸形成具有生物活性的有机复合物,成为葡萄糖耐量因子。

人体每日铬需要量为50-100微克。

长期缺铬可引起糖耐量减低。

胰腺分泌胰岛素的能力衰竭。

铬可增加胰岛素的效能,促进机体利用葡萄糖。

食物精制过程导致铬流失。

铜:

铜元素是人体独特的催化剂,参与胰岛β细胞特殊蛋白质的合成。

糖尿病病人血铜水平较正常人明显降低。

锌:

是胰岛素的重要组成成分。

长期摄入不足会导致糖耐量降低,影响胰岛素合成与分泌干扰机体对胰岛素的敏感性。

补充微量元素锌有益于减少糖尿病人感染几率并利于糖尿病足康复。

锰:

锰元素能刺激胰岛细胞分泌与释放胰岛素,锰缺乏会引起前胰岛素M-PNA水平降低,致使胰岛素生成减少。

镁:

镁元素是胰岛素的第二信使,缺镁会阻断胰岛素各种效应的发挥;干扰细胞代谢的正常进行。

新近研究表明,糖尿病者伴发心、肾、视网膜及神经病变合并症可能与缺镁有一定关系。

血清镁水平与这些并发症生率呈负相关。

在血清镁很低的情况下,糖尿病人仍有大量镁从尿中排出。

因此,第五届国际镁会议报道,镁元素可改善糖耐量,减少胰岛素的用量。

硒:

日本国立健康营养研究所发现硒元素能明显促进细胞对糖的摄取,具有与胰岛素相同的调节糖代谢的生理活性。

钙:

糖尿病人由于持续性高血糖导致渗透性利尿。

增加了钙从尿中的排出,血钙降低刺激甲状旁腺发生继发性功能亢进,持续过量地分泌甲状旁腺素,破骨细胞活性增强.使骨组织中更多的钙游离进入血液,加重了骨质疏松。

其实,日常生活中并不匮乏上述各种微量元素,但由于不恰当的控制饮食,导致某些微量元素摄入不足,根据个体饮食情况及身体需要给予必要的额外补充具有积极意义。

N-3脂肪酸(DHA、a-亚麻酸)和磷脂

糖尿病不可怕,可怕的是糖尿病合并症。

病人除了糖代谢异常外,常常同时存在脂肪代谢紊乱,进而导致多组织脏器功能改变。

在诸多合并症中最常见的是血管病变,微血管病变与糖尿病肾病、糖尿病足、糖尿病眼底血管改变有关,而大血管病变导致的心脑血管合并症是糖尿病人的首位致死原因。

N-3脂肪酸(DHA、a一亚麻酸)的摄入对糖尿病患者具有积极的健康作用。

N-3脂肪酸具有“保护心血管、抗炎症、减轻胰岛素抵抗”等功效,益于血脂调节和微循环改善。

磷脂有着“血管清道夫”“肝脏保护神”之美誉。

肝脏是糖代谢、脂肪代谢、蛋白质代谢的重要场所,磷脂能乳化脂肪,增强肝细胞脂肪代谢的能力,改善胰岛血运,促进胰岛细胞功能的恢复。

无论通过膳食或是通过“第四餐”强化补充,都有利于糖尿病病人稳定血糖、血压,改善高血脂,保护血管内皮健康,远离各种合并症。

抗氧化

糖尿病人体内因异常糖代谢活动更容易产生自由基,并因同时存在脂肪代谢紊乱,导致坏胆固醇(LDL)氧化,引起血小板聚集、血栓形成、造成血管内膜和内皮细胞损伤,导致动脉粥样硬化形成,并进一步诱发脑血管疾病、冠心病等其它严重的合并症。

多种维生素(特别是A、E、C),微量元素锌、硒等。

植物抗氧化物质(原花青素、番茄红素、绿原酸、茶多酚、姜黄提取物等)为身体提供强大的抗氧化保护,有益于减少糖尿病人合并症发生,提高生存质量。

3、营养性贫血病人营养谱

贫血诊断标准:

1972年WHO制订的诊断标准认为在海平面地区Hb低于下述水平诊断为贫血:

6个月到<6岁儿童11Og/L,6—14岁儿童120g/L,成年男性130g/L,成年女性120g/L,孕妇11Og/L,一般分为营养性贫血、巨细胞贫血、再生障碍性贫血和溶血性贫血四大类。

营养性贫血是指由于造血原料不足或利用障碍所致的贫血。

造血原料是指造血细胞增殖、分化、代谢所必需的物质,如蛋白质、脂类、维生素(叶酸、维生素B12等)、微量元素(铁、铜、锌等)等。

任一种造血原料不足或利用障碍都可能导致红细胞生成减少,血色素合成不足。

缺铁和铁利用障碍性贫血是临床上最常见的营养性贫血,也是世界上最常见的营养性缺乏病。

据1998年联合国儿童基金会的“世界儿童状况”资料估计,全世界有近20亿人患贫血,其中90%以上是缺铁性贫血,尤其是妇女儿童最易发生。

据世界卫生组织(WHO)调查结果:

女性贫血患病率为35.6%,孕妇为42.1%,哺乳期妇女高达47.6%。

根据《中国居民营养与健康状况调查2002》,中国居民贫血患病率为20.1%,男性为15.8%,女性为23.3%。

2岁以内婴幼儿、60岁以上老年人和育龄期妇女贫血患病率较高,分别为31.1%,29.1%和19.9%(营养学报2005年第27卷第4期)。

全国约有2亿人口患缺铁性贫血。

早在1999年就有研究显示:

从缺铁性贫血的患病规律看,我国存在着一条链环模式的铁缺乏社会群体。

这就是孕妇铁缺乏一一一婴幼儿铁缺乏一一一少女铁缺乏一一一孕妇铁缺乏……如此周而复始。

可见,婴幼儿和孕妇是缺铁性贫血最主要的高危人群。

婴幼儿出生后,1一2年内,其Hb内70%一40%的铁是靠胎儿期储备和通过母体获得,母亲在孕期供给胎儿、胎盘及脐带生长所需的铁高达375—475mg.母婴铁代谢的研究表明,孕妇铁代谢紊乱不同程度上影响着胎儿铁代谢。

因此,防治孕期缺铁无论是对孕母和新生儿都是非常重要的事。

世界卫生组织WHO报告,在过去20年来,全球贫血患病率一直为降低。

因此,即使在今天,防治贫血(尤其是缺铁性贫血)依旧任重而道远。

◆贫血导致红细胞携氧能力下降,并因此带来诸多健康问题:

神经系统:

头昏、耳鸣、头痛、失眠、多梦、记忆减退、注意力不集中等,甚至影响远期认知能力和运动能力

皮肤黏膜:

贫血时机体通过神经体液调节进行有效血容量重新分配,相对次要的脏器如皮肤、黏膜供血减少;皮肤、黏膜颜色变淡。

粗糙、缺少光泽甚至形成溃疡、毛发干枯易折。

呼吸循环系统:

活动后心悸气短。

重度贫血时,即使平静状态也可能有气短甚至端坐呼吸。

长期贫血,心脏超负荷工作且供氧不足,会导致贫血性心脏病,此时不仅有心率变化,还可有心律失常和心功能不全。

俏化系统:

贫血时消化腺分泌减少甚至萎缩,导致消化功能减低,出现腹胀、厌食、大便规律和性状的改变等。

缺铁性贫血可有吞咽异物感或异嗜症。

巨幼细胞贫血或恶性贫血可引起舌炎、舌萎缩、牛肉舌、镜面舌等。

内分泌系统:

长期贫血影响酮分泌,减弱男性特征;影响女性激素分泌导致月经异常,如闭经或月经过多。

长期贫血影响男女性欲,影响各内分泌腺体的功能和红细胞生成素的分泌。

免疫系统:

贫血影响免疫细胞分化成熟,影响吞噬细胞吞噬功能,导致感染性疾病多发。

◆营养性贫血还需要营养干预

蛋白质:

是构成红细胞和血红蛋白的物质基础;

铁:

微量元素铁是血红蛋白的重要组成成分,人体大约60%左右的铁都分布在血红蛋白中,从铁缺乏到贫血发生可有数月的过程;但对健康的影响已经开始;

铜:

微量元素铜在维护正常造血机能方面有两个作用。

一是可以促进铁的吸收和运输,二是可在肝脏内合成铜蓝蛋白从而促进血红蛋白的合成。

铜缺乏也可以成为导致缺铁性贫血的间接原因;

维生素E:

维生素E能促进红细胞的合成,保持红细胞的完整性,如果缺乏可致红细胞膜受损。

红细胞寿命缩短;

叶酸、维生素B12:

是影响红细胞成熟和血红蛋白合成的重要营养素。

叶酸和维生素B12缺乏时,骨髓中幼红细胞分裂增殖速度减慢,成熟受阻,不成熟的红细胞增多,同时引起血红蛋白的合成减少,表现为巨幼红细胞性贫血。

正常人缺乏叶酸15--18周以上会发生贫血,孕妇由于对于叶酸的需要量大大增加,同时尿中叶酸的排出量增加,因此缺乏症状出现的早并且严重,尤其需要注意。

小贴士:

素食者需要注意的事情

贫血是素食者(特别是纯素者)最常见的健康问题。

虽然在植物性食物中也含有铁,有的含量还不低,例如1OO克水煮菠菜的含铁量高达3.57毫克,不过,植物来源的非血红素铁吸收率很低,一般仅为3%-50%,不超过10%,如大米中铁吸收率仅为1%、小麦粉为50%,玉米、黑豆3%、大豆7%、莴笋4%,其吸收过程还受到多种膳食因素影响。

肉食中所含的血红素铁吸收率比较高,约为20%~25%,如动物血吸收率为25%,肉类及肝脏为22%,鱼肉为11%,并且其吸收过程受其他膳食饮食的影响较小,因此肉类是微量元素铁的最好来源。

按照《中国居民膳食指南2007》建议,每人每天应摄入50—75克肉类。

孕妇、青春期或者已经确诊却铁性贫血的患者还要酌情增加。

维生素B12只存在于肉、蛋、奶制品等动物性食物中,植物性食物中几乎没有,缺乏可致巨幼红细胞性贫血,还会影响神经系统的健康,在缺乏过程中很难发现。

纯素食中缺乏维生素D,纯素食者需要注意多做户外运动,多晒太阳。

微量元素锌与铁一样,尽管在一些植物中有,其吸收利用率也大大低于肉食、海产品等。

也是纯素食者容易缺乏的微营养素。

纯素者(鱼肉蛋奶等都不吃)需要注意必须氨基酸摄入,需要尽量多吃些大豆及豆制品,以保证身体健康需要。

人是杂食动物,基于现代科学对人体营养需求、食物成分分析、以及各种食物消化吸收过程的认知,合理的杂食食谱能够方便有效地实现营养均衡。

无论是因为信仰或因为环保或因为疾病或因为习惯等不同原闪选择素食的人群,更需要丰富饮食种类,并选择必要的健康产品,作为额外补充,以实现真正健康的一素食生活。

4、强筋健骨营养谱

常有人发现迈入五、六十岁,身高开始缩水,甚至开始戴上了“骨质疏松”的帽子。

也有人开始有了“人老腿先老”的体会,不能走长路,经常感觉腰腿痛。

小贴士:

关于骨质疏松

为什么会发生骨质疏松?

我们的骨组织中有两种细胞:

成骨细胞和破骨细胞。

成骨细胞不断形成新骨质,增加骨骼密度。

破骨细胞专门破坏旧骨骼,促进新骨的不断生成,还在血钙不足时把骨骼中的钙转移出来保持血钙的正常水平。

40岁前两种细胞的活动保持动态平衡。

40岁后,成骨细胞功能减退,破骨细胞功能大于成骨细胞,骨量开始流失,导致骨密度下降。

女性骨密度在30—35岁时达到峰值,之后便会因激素水平降低而下降。

更年期后,雌激素水平的大幅下降导致骨量流失加速,是骨质疏松形成的重要原因。

年轻时追求苗条刻意减肥的女性更容易出现骨质疏松。

有资料统计,45岁以上的妇女,近三分之一患有轻重不同的骨质疏松;而75岁以上的妇女,骨质疏松症的患病率高达90%以上。

目前我国骨质疏松已跃居常见病、多发