浙江专用版高考语文一轮复习第二部分古代诗文阅读专题十二古诗词鉴赏Ⅲ核心突破二鉴赏古诗语言试题.docx

《浙江专用版高考语文一轮复习第二部分古代诗文阅读专题十二古诗词鉴赏Ⅲ核心突破二鉴赏古诗语言试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江专用版高考语文一轮复习第二部分古代诗文阅读专题十二古诗词鉴赏Ⅲ核心突破二鉴赏古诗语言试题.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江专用版高考语文一轮复习第二部分古代诗文阅读专题十二古诗词鉴赏Ⅲ核心突破二鉴赏古诗语言试题

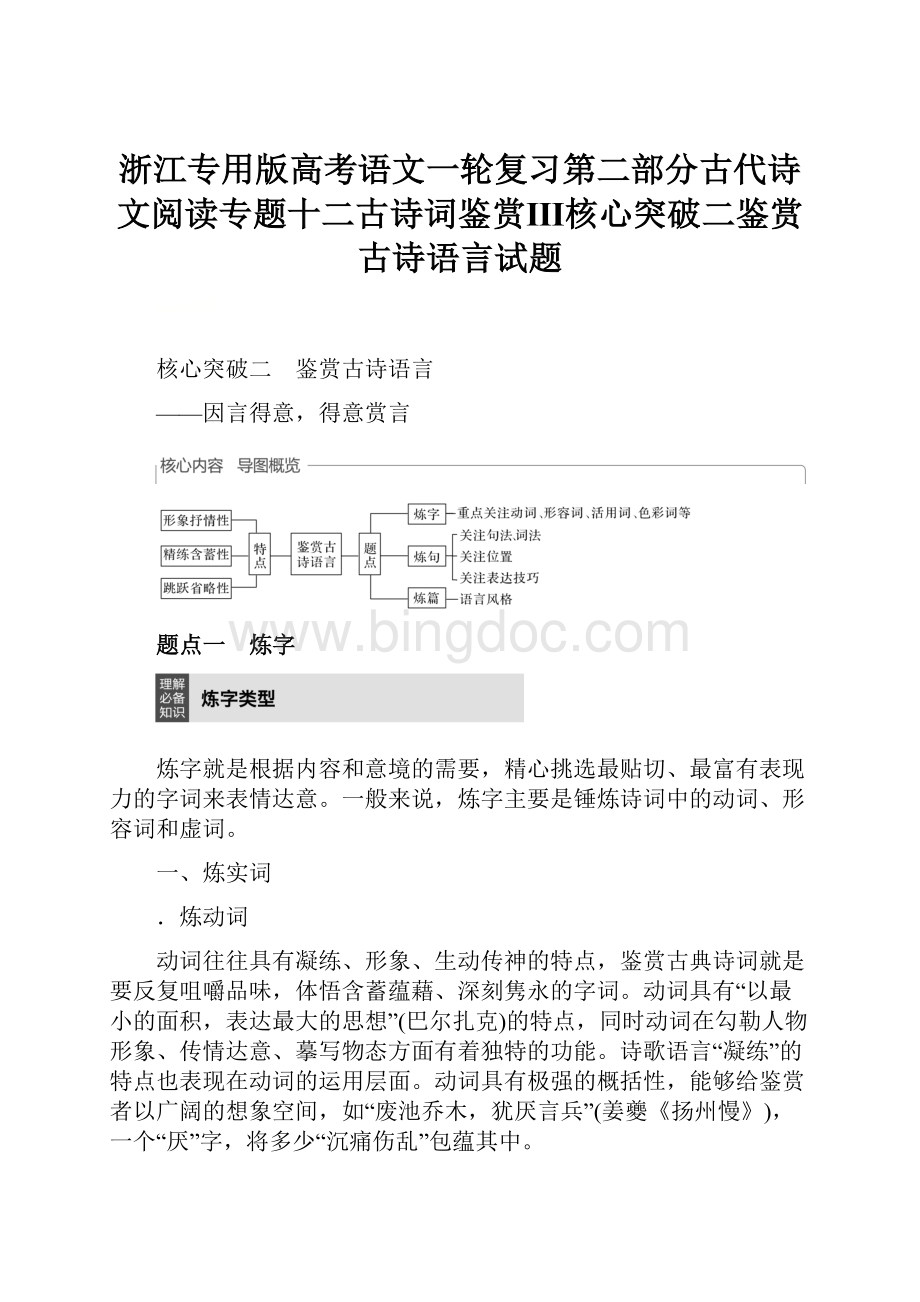

核心突破二 鉴赏古诗语言

——因言得意,得意赏言

题点一 炼字

炼字就是根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。

一般来说,炼字主要是锤炼诗词中的动词、形容词和虚词。

一、炼实词

.炼动词

动词往往具有凝练、形象、生动传神的特点,鉴赏古典诗词就是要反复咀嚼品味,体悟含蓄蕴藉、深刻隽永的字词。

动词具有“以最小的面积,表达最大的思想”(巴尔扎克)的特点,同时动词在勾勒人物形象、传情达意、摹写物态方面有着独特的功能。

诗歌语言“凝练”的特点也表现在动词的运用层面。

动词具有极强的概括性,能够给鉴赏者以广阔的想象空间,如“废池乔木,犹厌言兵”(姜夔《扬州慢》),一个“厌”字,将多少“沉痛伤乱”包蕴其中。

动词,尤其是一些“多义”和“活用”的动词,是高考考查的重点。

试品味下面句子中加点词语的韵味。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

(《念奴娇·赤壁怀古》)

答:

答案 “穿”字,化静为动,写出了乱石的陡峭、尖锐;“拍”字,运用拟人手法,点出了江流湍急的气势;“卷”字,表现了江涛冲击堤岸后形成雪花的力度。

这三个动词形象生动地描摹出赤壁山势的险要高峻和水势的汹涌澎湃,有声有色地展现了古战场雄壮的画面。

.炼形容词

诗歌是社会生活的主观化表现,少不了绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如临其境。

这些任务,相当一部分是由形容词来承担的。

形容词是表现人(物、景)的特点、性质、状态等的词语,起修饰作用。

因此形容词作为“炼字”的对象时,需注意其修饰的生动传神和凝练含蓄,同时要特别注意两种情况:

一种是形容词的重叠运用;一种是形容词的活用,特别是活用作动词。

()请简析“念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”中“阔”字的作用。

答:

答案 作者此时的心情是惆怅、凄苦、悲凉的,“阔”字既写出了景物的特征,又写出了作者内心的失落与惆怅。

()“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

”李清照的词《声声慢》开头连用了七组叠字,有什么表达效果?

答:

答案 七组十四个叠字,形象、细致而深入地表达了词人在遭受深创剧痛后的愁苦之情,为全词奠定了悲苦愁绝的感情基调。

十四个字中无一“愁”字,却写得字字含愁,声声蕴愁,创造了一种如泣如诉的音韵效果,读来仿佛可以听到词人那迟缓沉重的足音。

“寻”“觅”“冷”“清”“凄”“惨”“戚”,本是富有形象色彩和感情色彩的词,把它们重叠起来,集中在一起,就更加强了它们的艺术效果。

.炼特殊词

在诗词中,有一些字词与众不同,有特殊效果。

()色彩词。

色彩词,即表示颜色的词。

诗词中使用色彩词,可以增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,表现心情。

欣赏时,或抓住能表现色彩组合的字眼儿,体会诗歌浓郁的画意与鲜明的节奏(如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,“黄”“翠”“白”“青”四种颜色,点缀得错落有致,而且由点到线,向着无限的空间延伸,画面静中有动,富有鲜明的立体节奏感);或抓住能表现鲜明对比色彩的字眼儿,体会诗歌感情色彩的浓度(如“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”,“红”与“绿”道出了作者感叹时光匆匆、春光易逝的这份“着色的思绪”)。

就是抓住单一色彩表现的词也能体会到作者的浓情,如“记得绿罗裙,处处怜芳草”“晓来谁染霜林醉?

总是离人泪”,怜惜与伤别离的情愫尽在“绿”与“醉”中。

()数词。

数词或有虚拟义,重夸张渲染;或有动词义,凸显动态。

请赏析《琵琶行》中“犹抱琵琶半遮面”中“半”的妙处。

答:

答案 “半”字写出了琵琶女在“千呼万唤”形势下一方面盛情难却,一方面又有几分羞涩、戒备的形态与心态,非常传神。

二、炼虚词

虚词主要指副词、连词。

在古典诗词中,虚词的锤炼恰到好处时,可以获得疏通文气、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

唐朝诗人善于运用虚词,王勃《滕王阁序》中的名句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,若去掉“与”“共”二字就会大为减色;李商隐《无题》中的名句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,“方”“始”两个虚词表现出的是生命尽头透出的一股执着与坚韧的精神力量。

从上面所引的诗例中,我们就不难领略诗词中炼虚词的美的效果了。

阅读李煜《虞美人》词的上片,然后回答问题。

春花秋月何时了?

往事知多少。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

“小楼昨夜又东风”中的“又”字有何作用?

答:

答案 “又”字表示多次,承接“何时了”,怕见“春花秋月”偏“东风”又吹,写出了词人的无奈与痛苦。

一、掌握鉴赏语言的角度与思路

.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

放歌行二首(其一)

陈师道

春风永巷①闭娉婷,长使青楼②误得名。

不惜卷帘通一顾,怕君着眼未分明。

注 ①永巷:

汉代幽禁宫女妃嫔的地方。

②青楼:

青漆涂饰的豪华精致的楼房,指显贵人家的闺阁,即淑女入宫之前的住所。

“春风永巷闭娉婷”中的“闭”字,有什么表达效果?

答:

答案 ①“闭”,关。

有如此芳容,却不受恩宠,反被深锁冷宫。

②对比,“闭”的处境与明媚的“春光”形成反差。

③表现了她处境的孤独寂寞冷清(或内心的凄凉悲苦)。

④“闭”字与下文“长”字,分别从空间和时间的角度描述,形成照应。

.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

雪中闻墙外鬻鱼菜者求售之声甚苦有感

范成大

携箩驱出敢偷闲,雪胫冰须惯忍寒。

岂是不能扃户坐,忍寒犹可忍饥难。

啼号升斗抵千金,冻雀饥鸦共一音。

劳汝以生令至此,悠悠大块[注]果何心。

注 大块:

大自然。

请赏析这首诗首联中“敢”“惯”的精妙之处。

答:

答案 “敢”有“哪敢”“岂敢”的意思,道出了卖菜老翁的无可奈何,他为生活所迫,不敢偷闲。

“惯”,即习惯;卖菜老翁已经习惯了劳碌奔波,即使天寒地冻也不得不如此,突显了他饱经风霜的形象。

.(·全国Ⅲ)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

内宴奉诏作

曹翰①

三十年前学六韬②,英名尝得预时髦③。

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云④高。

庭前昨夜秋风起,羞见盘花旧战袍。

注 ①曹翰(—),宋初名将。

②六韬:

古代兵书。

③时髦:

指当代俊杰。

④阵云:

战争中的云气,这里有战阵之意。

诗的颈联又作“臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高”,你认为哪一种比较好?

为什么?

请简要分析。

答:

答案 观点一:

作“弱”“昏”好。

①“臂弱”“眼昏”表明作者承认自己年老体衰的客观事实,但强调即便如此,也还是能够去冲锋陷阵;②更强烈地表现出作者只要一息尚存,就不忘杀敌报国的刚毅精神。

观点二:

作“健”“明”好。

①“臂健”“眼明”表明作者认为虽然岁月流逝,但身体依然强健,当然还可以冲锋陷阵,为国驱驰;②表现出作者心存随时准备杀敌报国的坚定信念,而忘记自己老之将至。

解析 本题从炼字的角度考查鉴赏诗歌的语言。

首先找到要比较的内容,即比较原诗颈联中的“健”“明”和题干中的“弱”“昏”哪两个字效果比较好。

然后,结合诗句分析每组字在表情达意方面的区别。

用“健”“明”,诗句的意思是虽然时过三十年,但“我”的手臂还很强健,目光依旧敏锐,还具有冲锋陷阵的能力,表达了作者虽老之将至,但犹存报国之念。

“臂弱”“眼昏”表明作者年事已高;“尚嫌”“犹识”话锋一转,强调“我”虽已年老,但拉弓射箭臂力不减,仍能辨识阵云,表达了作者杀敌报国的精神。

在本诗中,不管用哪两个字,都能表达作者杀敌报国之心。

答题时一定要先亮明自己的观点,然后作具体分析。

.赏析炼字之妙,需从以下五个角度入手:

()看表意是否丰富凝练。

诗歌语言,贵在字约意丰,以少胜多。

不少字词之所以用得好,就在于用最少的语言传达出最丰富的意蕴。

有的字词有表面意与暗指意、双关意等,赏析时,要赏出其丰富意蕴,要读出其弦外之音。

()看传情是否准确精妙。

诗歌语言既注重生动形象、凝练传神,更要借助字词来表情达意,要善于结合全诗揣摩它准确传达出作者什么样的情感意愿。

()看是否能营造意境。

所谓“造境”就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。

古人写诗很讲究意境,而字词的妙用就能给全诗营造美好的意境。

()看表达上是否有特别之处。

如是否活用词性,是否为叠字,是否化静为动,是否化无形为有形,有无使用比喻、比拟、借代、双关等手法。

这一角度极为重要,因为高考不选平常语言,总是选富有表达特色的字词来考查。

()看结构上是否有特别作用。

如照应、过渡、对比、点出题旨等。

.要遵循下面的赏析步骤:

第一步,释含义,解释该字词在诗歌中的含义和对表达诗歌主旨的作用;

第二步,明手法,点明该字词所运用的表现手法;

第三步,描景象,展开想象和联想,把该字词放入整体中,再现诗歌所描绘的情景,并结合具体字句进行分析;

第四步,点作用,点出该字词烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情,产生了什么样的效果,结构上有怎样的作用等。

二、掌握鉴赏“诗眼”的角度

所谓“诗眼”,是指一首诗(词)或某联、某句中最能体现作者思想观点、情感态度的具有概括性、生动性或情趣性的能笼罩全篇、全联或全句的句子、词语。

“诗眼”是洞察诗歌旨意的窗口,是诗歌的灵气所在。

诗眼有“篇之眼”与“句之眼”之分。

“篇之眼”,有提纲挈领的作用,连缀全篇的内容、思路、情感,可以是词语,也可以是句子;“句之眼”,则往往聚焦在遣词造句的工巧上,突出意象、意境的营造,表现为字词形式。

以“篇之眼”致广大,以“句之眼”致精微。

抓住“诗眼”对于领会诗歌的意境和旨趣具有重要作用。

有些字,虽未冠以“诗眼”的名称,但其地位和作用相当于“诗眼”。

.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

过香积寺

王 维

不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅①制毒龙②。

注 ①安禅:

佛家语,指闭目静坐,不生杂念。

②毒龙:

世俗欲念。

鉴赏 这是一首写游览的诗,主要在于描写山中古寺之幽深静寂以及由此参悟的“禅意”。

首句“不知”而又要去访,表现出诗人的恬静淡然。

因为“不知”,诗人便步入茫茫山林中去寻找,行步数里就进入白云缭绕的山峰之下。

古树参天的丛林中,杳无人迹;忽然又飘来一阵隐隐的钟声,在深山空谷中回响,使得本来就很寂静的山林又蒙上了一层迷惘、神秘的情调,显得越发安谧。

五、六两句,仍然意在表现环境的幽冷。

“咽”字在这里用得极为准确、生动:

山中危石耸立,流泉自然不能轻快地流淌,只能在嶙峋的岩石间艰难地穿行,仿佛痛苦地发出幽咽之声。

诗人用“冷”来形容“日色”,粗看极谬,然而仔细玩味,这个“冷”字实在太妙。

夕阳西下,昏黄的余晖涂抹在一片幽深的松林上,这情状,不能不“冷”。

诗人涉荒穿幽,直到天快黑时才到香积寺,看到了寺前的水潭。

“空潭”之“空”不能简单地理解为“什么也没有”,它含有宁静、空寂的意思。

暮色降临,面对空阔幽静的水潭,看着澄清透彻的潭水,再联系到寺内修行学佛的僧人,诗人不禁想起佛教的故事:

在西方的一个水潭中,曾有一毒龙藏身,累累害人。

佛门高僧以无边的佛法制服了毒龙,使其离潭他去,永不伤人。

佛法可以制毒龙,亦可以克制世人心中的欲念。

你认为这首诗第三联两句中的诗眼分别是哪两个字?

为什么?

请结合全诗简要赏析。

答:

答案 诗眼分别是“咽”“冷”。

山中的泉水由于岩石的阻拦,发出低吟,仿佛呜咽之声。

照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷。

“咽”“冷”二字绘声绘色、精练传神地写出了山中幽静孤寂的景象。

.阅读下面这首词,然后回答问题。

江月晃重山·初到嵩山时作[注]

[金]元好问

塞上秋风鼓角,城头落日旌旗。

少年鞍马适相宜。

从军乐,莫问所从谁。

侯骑才通蓟北,先声已动辽西。

归期犹及柳依依。

春闺月,红袖不须啼。

注 嵩山:

古称“中岳”,在河南省登封县北。

金宣宗兴定三年(),元好问因避战乱从三乡(河南省宜阳三乡镇)移家登封嵩山。

本词的词眼句是哪一句?

为什么?

请作简要分析。

答:

答案 ()词眼句是“从军乐”。

本句贯串了全词的情感基调、人物形象、场景描写和人物心境。

()①本句奠定了全词乐观高昂的感情基调,自始至终洋溢着报国从军、积极乐观的豪迈之情,给人以鼓舞和向上的力量。

②词中第三、四、五句刻画出一位横跨战马、威武出征的少年英雄形象,突出的正是这种从军乐而澎湃着为国立功的爱国激情。

③词中第六、七句写出了壮观的战争场面,这一场面与这位少年不畏生死、勇往直前的“从军乐”气概一脉相承。

④结尾三句正因为有少年“从军乐”的气概,才有了出师必捷的信念,才说“归期犹及柳依依”,结尾劝慰闺妇,没有丝毫悲戚惜别之态,充满了胜利的喜悦与期盼。

.找准诗眼

()内容上:

最能体现诗人强烈感情的词语往往是诗眼。

()修辞上:

妙用修辞(尤其是拟人)的地方往往是诗眼。

()词类上:

具有“多重含义”,以最小的面积表达最大的思想的动词往往是诗眼;临时改变词性的形容词往往是诗眼。

()位置上:

五言诗一般是句子的第三个字,七言诗一般是句子的第五个字。

.多要素、多层级、多角度地赏析诗眼

()多要素

①最生动,最具活力。

②最能营造意境。

③最易统摄全篇。

④最能表现作者的感情和主旨。

抓住这些要素分析诗眼(关键词),是最有效的。

()多层级

诗眼与重点字词在句子中、上下片中、全篇中乃至诗人的情感中,分别有着不同的特点、意义或作用。

固然,诗人的情感与句子、上下片、全篇密不可分,但是,这不妨碍我们分析诗眼与重点字词在这些层级中的不同表现。

从局部角度,看诗眼对增强诗歌的形象性、精确性所起到的作用,或者看它是如何增强诗歌的形象性、精确性的。

从整体(全诗)角度,一看诗眼对揭示主旨所起到的作用或是如何揭示出主旨的,二看诗眼是如何连缀全篇内容的。

()多角度

鉴赏诗眼,不宜笼统解说,也不宜从一个角度分析,应该有多角度意识。

主要角度有两个:

一是内容角度,二是艺术角度。

内容角度,主要是从句子意思、描写情境、上下文意、诗作标题、全诗意境与诗人感情等方面来理解诗眼。

艺术角度又分为修辞方法、表现手法、表达方式、结构方法等方面。

题点二 炼句

.变性——改变词性

词类活用不只是文言文中才有,古诗中更有,而且一旦词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。

凡是文言文所具有的活用现象,都会在古诗中找到。

了解这些活用现象,不仅会使我们更好地理解诗意,而且会更好地赏析语言之妙。

边练边悟 指出下面诗句中活用的妙处。

风软一江水,云轻九子山。

(查慎行《早过大通驿》)

答:

答案 “风软一江水,云轻九子山”中的“软”“轻”,都是形容词的意动用法,均巧妙地使用了通感的修辞方法,把水波云海写得可触可托。

形容词“软”“轻”的意动用法,把眼见的动态的水和静态的山写得可触可托。

.变序——改变语序[见本专题“Ⅰ 读懂古诗”中“品读语言”部分]

.省略——压缩词语[见本专题“Ⅰ 读懂古诗”中“品读语言”部分]

.叠加——意象组合

中国古典诗词意象的组合,借助了汉语语法意合的特点,词语与词语之间、意象与意象之间可以直接拼合,甚至可以省略起连接作用的词语。

例如辛弃疾“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”,用的是“明月”“清风”这样惯熟的词语,但是,当它们与“别枝惊鹊”和“半夜鸣蝉”结合在一起之后,便构成了一个声色兼备、动静咸宜的深幽意境,人们甚至忽略了这两句的平仄和对仗的工稳了。

“月”和“惊鹊”,“风”和“鸣蝉”并非事物的简单罗列,而是有着内在的联系和因果关系的。

又如黄庭坚“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”,上句追忆京城相聚之乐,下句抒写别后相思之深。

全用名词意象组合在一起,富有极大的包孕性,写出了两人友谊的深厚。

其他如马致远《天净沙·秋思》,更是如此,这里无须赘言了。

.互文——互文见义

互文,也叫互辞,是古诗文中常见的一种修辞方法。

表现在具体诗词中的情况:

上下两句或一句话中的两个部分,看似各说一件事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,说的是同一件事。

分单句互文(如“主人下马客在船”)和多句互文(如“东市买骏马,西市买鞍鞯”)。

边练边悟 指出下面诗句中互文的妙处。

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

(杜甫《江南逢李龟年》)

答:

答案 本句中“见”和“闻”互文,诗句意为:

当年我常常在岐王和崔九的住宅里见到你并听到你的歌声。

“见”“闻”互文,对仗工整,有助于前后意思的理解。

赏析句子是一种综合性、自由度大的赏析题型,近几年成为高考的热点题型。

它主要从表达技巧出发,有的句子运用修辞方法,有的句子运用表现手法。

一般而言,高考选取的句子,都是在表达上有特色的句子。

鉴赏时就是要看出其在表达上的特别之处来。

.(·全国Ⅰ)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。

答:

答案 ①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;②动中见静,越发见出考场的庄严寂静;③强化作者充满希望的喜悦之情。

解析 首先观察诗句,有特殊表现手法的要指出,并进行分析。

本句“下笔春蚕食叶声”,先点出其修辞方法——比喻,将考生们写字的声音比作春蚕嚼食桑叶的声音;再表述这样写的作用和表达效果,即生动地写出考生们应考的情形,以声音衬托考场的寂静、庄严;最后,点出这样写所表现出的诗人的情感——看到才华横溢的考生们内心流露出的喜悦之情。

.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春题湖上

白居易

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。

未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。

“月点波心一颗珠”历来被称为“神来之笔”,请进行简要赏析。

答:

答案 ①从内容上看,写出了天空辽阔、湖面平静无风、月亮明丽圆润、湖水澄澈的美好景象。

②从艺术手法上看,运用比喻的修辞方法,将月影比作一颗点缀在湖心的明亮的珍珠,从而构成一幅玲珑精致的工笔画。

③从思想情感上看,作者融情于景,表达了对西湖的喜爱、赞美和留恋之情。

.赏析句子的答题步骤

()解释该句的含意,写出表达的情感。

()指出它在炼字、词法、句法、章法,尤其是表达技巧方面的特点。

()根据该句在全诗中的位置,分析其对全诗所起的结构作用。

()点出其对表达主旨和情感所起的作用。

.赏析句子的答题关键

第一,准确、全面地判断表达技巧

赏析句子题既然是以赏析表达技巧为主的暗考题,首要的一步就是要准确、全面地判断它所使用的表达技巧。

()准确

要做到准确,首先必须要理解每种艺术技巧的个性用途;其次,要将读懂诗句和把握诗句的内容实质这两者紧密结合起来。

前者是知识储备问题,下面重点说说后者。

对于判断表达技巧来说,读懂诗句内容关键是要看其表达方式,不少考生未能准确判断的原因是未能判断句子的表达方式。

如所给句子是描写句,自然离不开描写技巧;如是抒情句,自然离不开抒情技巧,就不能用描写技巧分析。

其次看诗句的写作对象,即看它是写景的、写人的、叙事的,还是抒情的,要善于根据写作对象去判断“判断”的方向。

()全面

要做到全面,就要学会多角度分析。

因为诗歌内容是相互联系的,考虑句子的技巧,既要考虑表现手法、修辞方法、抒情方式,也要考虑结构技巧。

例如陆游《秋兴》一诗尾联“明朝烟雨桐江岸,且占丹枫系钓舟”,从描写方法看,运用的是虚写;从表现手法看,运用的是想象;从抒情方式看,运用的是寓情于景;从位置结构看,运用的是以景结情。

不过,多角度分析以修辞方法、表现手法为优先考虑角度。

下面附带说一下应特别注意古诗的结尾艺术的判断。

因为赏句题多赏的是诗歌的尾部,因此,要对其结尾艺术有所了解。

①从表达方式看结尾技巧。

主要有以描写、抒情、议论作结三种方式,重点是以描写作结。

以描写作结主要有景物描写、动作描写、心理描写三种,其中古人用得最多的是以景作结。

它是一种特殊的情景交融,特殊在哪儿?

它一定在结尾,它要求最后一句写景,还要保证倒数第二句一定不能写景,否则就是情景交融(或寓情于景)。

②从修辞方法看结尾技巧。

主要有比喻作结、以典作结、双关作结、对比作结、疑问作结。

下面重点谈谈“疑问作结”。

它又有三种情况:

一是有疑而问,它很常见;二是无疑却问(反问);三是明知故问(故为设问)。

③从表现手法看结尾技巧。

主要有反衬作结、虚笔作结、以理作结等。

第二,全面、具体地分析表达效果

分析表达效果是赏析句子的最后环节,也是得高分的重要一环。

一般而言,句子的表达效果主要有三个方面:

写景、造情、达情。

具体到诗歌中的某个句子的表达效果,一定要从句子本身出发,同时联系全文。

()全面分析

要有全面分析的意识,既要从内容角度,更要从情感角度考虑。

具体说来,主要有以下四个小角度:

①内容、主旨角度。

看它在塑造形象上是否具体、鲜明、生动,是否有利于主旨表达。

②思想感情角度。

看它对思想表达是否突出、深化、升华,对情感表达是否含蓄、强烈、丰富。

③技巧自身角度。

一般而言,效果与手法密不可分。

首先要看句子在表达上有无特点,运用了什么手法,然后根据表达特点再去分析其表达效果。

如句子是借景抒情,其效果就是抒情含蓄,意味深长;如句子是虚实结合,其效果就是能拓宽诗境,表意更为深广等。

④位置角度。

“效果”就是作用,句子的作用有时还与其在诗歌中的位置有关。

句子在诗歌中的位置不同,其作用甚至手法就有所不同。

如首句有点题、开篇、奠定基调之妙;中间句(主要指绝句的第三句、律诗的第三联、词的中间句)有转折文意、承上启下之用;尾句,或卒章显志,或另辟新境,或以景结情。

当然,不是所有效果分析都要这样,但关注句子在诗歌中的位置进而关注其表达效果,是一个重要的思考角度。

()具体分析

所谓分析,就是把你赏的过程和心得有层次地、令人信服地写出来,不能笼统空泛,要结合具体诗句、词语进行分析。

能否结合文本作细致、深入的分析,是评判赏析是否上乘的重要标准。

题点三 炼篇(语言风格)

语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个人气质与诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的、区别于其他诗人的艺术特色。

风格是多种多样的,不同的诗人、同一诗人不同时期的作品往往表现出不同的风格。

在此有必要提醒考生的是,我们往往给某些词人冠以“婉约派”或“豪放派”的头衔,这只是说明这位词人的作品整体上呈现某种风格,并非说这位词人的全部作品都是这一种风格。

我们在鉴赏诗歌的语言风格时,还是应当就诗论诗。

语言风格和诗词的风格往往有一致的地方。

诗词作品的风格包括其意境(思想内容)、艺术手法和语言。

豪放词的语言绝不婉约,而婉约词的语言绝不豪放。

因此我们在鉴赏诗词的语言风格时,难免会用到表述诗词风格的专用词汇。

语言风格种类繁多,常见的有:

清新、朴素、平实、华丽、幽默、活泼、庄重、简洁、精练、生动、含蓄、明快、通俗、自然、浅显等。

请判定下列诗句的语言风格。

()前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

(陈子昂《登幽州台歌》)( )

()今宵酒醒何处?

杨柳岸、晓风残月。

(柳永《雨霖铃》)( )

()采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

(陶渊明《饮酒》)( )

()万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

(杜甫《登高》)( )

答案 ()豪迈奔放 ()婉约细腻 ()朴素自然 ()沉郁顿挫

阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

长干曲四首(其一)

崔 颢

君家何处住?

妾住在横塘。

停船暂借问,或恐是同乡。

这首诗在语言上有何特色?

请简要分析。

答:

答案 这首诗的语言朴素自然,明快清新,有如民歌。

“何处住”“在横塘”,采用朴素的口头语言,不加雕琢,烘托出一个素朴直率的船家女形象。

.整体品味。

不追求对个别词句