沪深市场和香港市场投资价值比较研究.docx

《沪深市场和香港市场投资价值比较研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沪深市场和香港市场投资价值比较研究.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

沪深市场和香港市场投资价值比较研究

沪深市场和香港市场投资价值比较研究

(系列专题之一)

胡嘉

06年以来随着QDII制度实施步伐的加快,这将意味着隔在香港市场和沪深市场之间的

资金挡板将逐步取消,即资金将逐步可以在香港市场和沪深市场中自由选择投资品种,这对于定价水平高于香港市场的沪深市场而言,意味着资金供给的减少,整体定价水平的降低。

所以客观比较香港市场和沪深市场的投资价值,对哪些产业和公司造成怎样的影响和冲击是必要的。

一、沪深市场与香港市场的总体比较1整体估值水平比较

利用整个市场的平均指标评价香港市场和沪深市场的投资价值事实上意义不大,主要因为:

一方面所有投资者对他们之间存在的整体估值差异都有明确的认识,我们再做进一步比较似乎显得有些多余;另一方面一个市场的整体估值水平往往只能大致反映其定价水平的高低,而从投资角度来看,首先关注市场中上市公司主营业务依托的经济增长环境,其次则关注具体的产业和上市公司,至于市场整体估值水平越来越成为一个参考性指标。

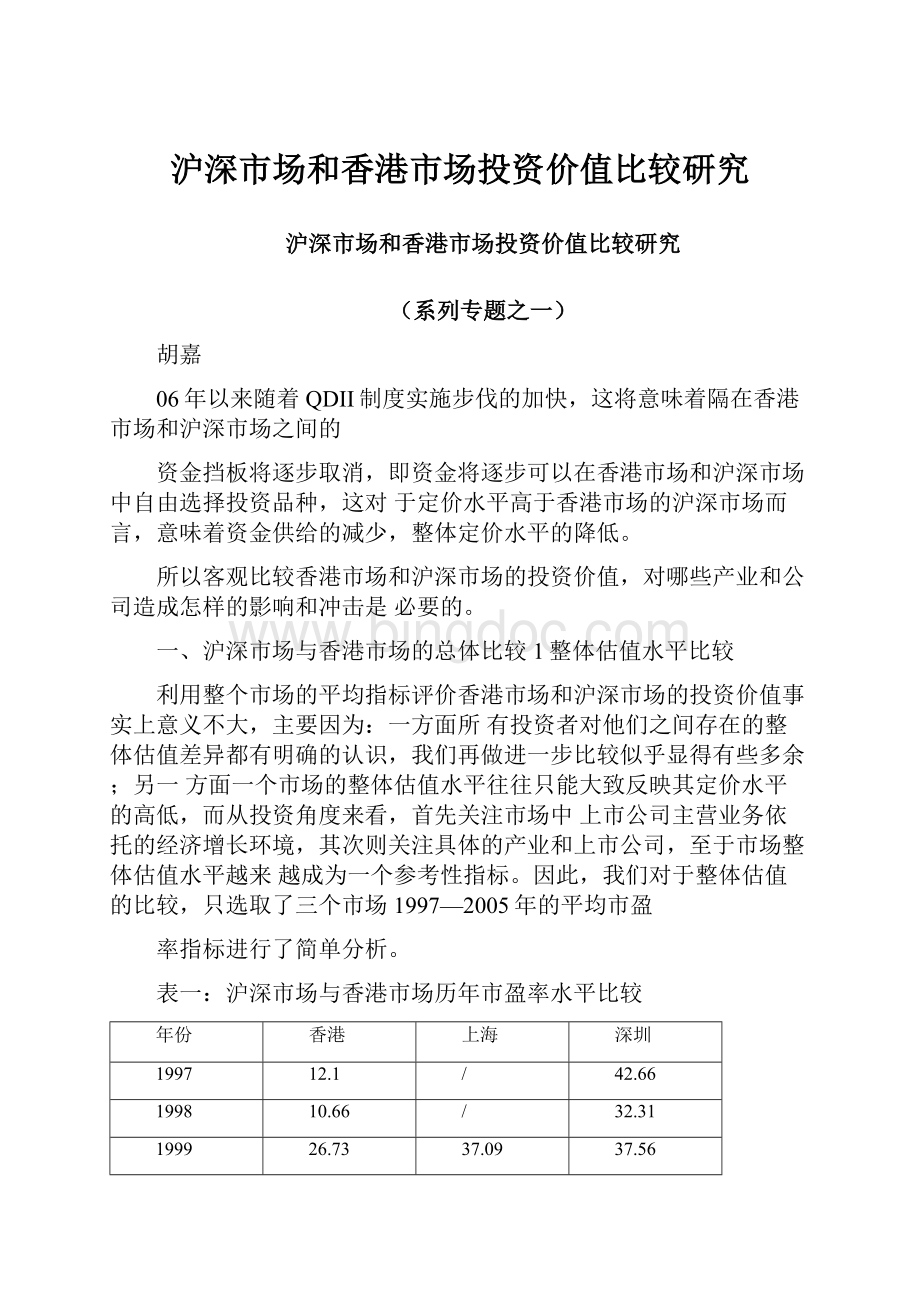

因此,我们对于整体估值的比较,只选取了三个市场1997—2005年的平均市盈

率指标进行了简单分析。

表一:

沪深市场与香港市场历年市盈率水平比较

年份

香港

上海

深圳

1997

12.1

/

42.66

1998

10.66

/

32.31

1999

26.73

37.09

37.56

2000

12.8

58.22

58.75

2001

12.18

37.71

40.76

2002

14.89

34.43

38.22

2003

19.93

36.54

37.43

2004

18.80

24.23

25.64

2005

15.61

16.33

16.96

平均

15.96

34.94

36.70

数据来源:

香港联交所、上海证券交易所、深圳证券交易所网站。

显然,2005年之前的沪深市场平均市盈率水平显著高于香港市场,但以2005年平均市盈率计算,上

海和深圳市场与香港市场已较为接近。

从历年市盈率波动幅度来看,香港市场最大波幅为150.75%,而沪

£001'20092004何5

…一理m率——■帀盈車

数据来源:

香港联交所

2、流动性比较

不同证券因为流动性不同定价水平也不相同,流动性高的证券高价或溢价交易,而流动性低的证券低价或折价交易,例如国内机构投资者对投资品种的流动性要求在2006年十分显著,并直接导致高流动性

股票的定价水平提高,根据我们的统计,以大盘股为主的核心资产平均价格与市场平均价格的比值已经从2002年末的0.8:

1上升至2006年9月的1.15:

1,但市盈率定价的比值仍在0.68:

1左右。

对于不同市

场流动性的评价,最直观的分析逻辑就是市场规模越大,上市公司规模越大,流动性越好。

表二:

香港证券市场与沪深市场总体规模比较

交易所

总流通市值

(亿元)

上市公司数量

(家)

上市公司平均规模

(亿元)

日均成交金额

(亿元)

香港

81133.3

934

86.87

182.10

上海

6754.61

834

8.10

79.50

深圳

3875.90

544

7.12

54.85

数据来源:

香港联交所,上海证券交易所、深圳证券交易所网站。

以上为2005年数据

我们选择沪深市场的流通市值与香港市场进行比较,无论是整个市场规模还是单个上市公司平均规模都远远小于香港市场,在满足机构投资者的流动性要求方面存在很大劣势,因为沪深市场上市公司平均市值与香港市场上市公司平均市值的比例分别为0.09:

1和0.08:

1,而日均成交金额比例分别为0.44:

1

和0.30:

1。

表三:

香港及沪市历年换手率比较

年份

香港(%)

上海(%)

1997

109.69

/

1998

60

/

1999

37.51

399.22

2000

59.64

369.92

2001

46.87

270.93

2002

41.34

227.11

2003

41.38

250.75

2004

51.25

288.71

2005

44.22

274.37

平均

54.66

297.29

数据来源:

香港联交所、上海证券交易所、深圳证券交易所网站。

从度量市场宽度(买卖价差)和市场深度(换手率)的两个流动性指标来看,上海市场的流动性较香港市场要好,主要原因是中小投资者在投资者结构中占比很高且交易较为频繁,过高的换手率降低了上海交易所市场规模和公司规模偏小的不足。

3、投资者结构比较

上海证券交易所的2005年底开户数据显示个人投资者占比为97.03%(不考虑机构借用个人名义开设

帐户),与深圳市场基本相同,似乎意味着我国沪深市场机构投资者占比极低,事实上由于机构投资者资金规模远远大于个人投资者,机构投资者交易金额比例要远远高于开户比例。

因此我们需要进一步估计深圳市场的交易金额结构。

根据申银万国对一家全国性证券公司客户交易金额结构的调查统计,如果按照资金规模划分,将500万以上的客户均视为机构投资者的话,以此推算的机构交易金额占比为28.9%。

如果

按照这一比例与香港市场进行比较,可以得出一个结论:

香港市场机构投资者与个人投资者比例接近7:

3,而国内恰恰相反,大致为3:

7,可以说两个市场投资者结构的差异本身没那么大。

发展机构投资者的一般逻辑是降低市场波动幅度,减少市场的投机性,但从香港市场和深圳市场投资者结构和指数波动幅度的关系做简单推断,二者之间的关系并不明显,因此我们认为投资者结构对市场波动幅度没有直接影响。

但尽管我国沪深市场的机构投资者比例低于香港市场,但投资者结构对于市场波动或定价水平的影响并不明显。

但是,香港市场投资者结构与市场换手率指标却呈现出显著的反向关系,即机构投资者交易的市场占比越高,换手率越低,而换手率降低则意味着市场流动性降低,基于高流动性的溢价也相应降低。

因此,从这一角度判断,随着沪深市场机构投资者交易的市场占比逐渐增加,换手率可能出现下降趋势,如果市场整体规模和公司平均规模偏小的不足不能得到改善,深沪市场的整体定价水平可能因此而有所降低。

、卜唯黏1投或音

--三丄l:

丁片•-兀I疋三了1〔4巴

数据来源:

香港联交所

4、投资品种结构比较

香港证券市场除了股票现货市场外,与股票相关的衍生品种还包括恒生指数期货、恒生指数期权、小型恒生指数期货、股票期权,但在衍生品种的投资者结构中,机构投资者的占比并不明显高于现货品种,特别在小型恒生指数期货和恒生指数期货两个市场,本地个人投资者占据很高的比例。

行主臺味帝曙贰交■喪!

5贯音*別曲9弔:

2004fT^如06詩&月)

数据来源:

香港联交所

在证券市场,以指数期货为代表的衍生产品被机构投资者视为重要的避险工具,但从香港衍生产品市场的交易构成来看,海外机构投资者对于指数期货避险策略的重视程度较高,而香港本地机构对避险工具

的重视程度并不高。

由此我们可以推断,香港证券市场虽然在品种结构方面较沪深市场具有优势,但这一优势在吸引海外机构方面较为明显,对于本地机构投资者的投资模式和策略选择并无显著影响。

综合上述分析,我们认为流动性和投资品种结构不是影响香港市场和沪深市场的定价水平差异的主要因素,真正导致沪深市场市盈率水平远远高于香港市场的原因应该在于经济(产业)增长预期和投资者结构

两个方面。

二、沪深市场与香港市场之间的不可比性分析沪深市场与香港市场总体比较存在的差距与不足是显而易见的,但这种比较忽略了两地市场发展阶段、经济背景、市场结构等多方面因素,而两地市场在这些方面恰恰存在巨大的不可比性,这些不可比性的存在要求我们对两地市场的总体比较结果和投资价值重新审视,或者说我们至少要明确巨大差距与诸多不可比因素的存在有直接关系。

1、股票市场处于不同发展阶段的巨大差异

(1)新兴市场和成熟市场的巨大差异根据国际金融公司对不同发展阶段股票市场的定义,我国内地沪深市场属于新兴市场,而香港市场则属于成熟市场,这意味着内地沪深市场与香港市场分属两个完全不同的发展阶段。

根据本文前面的比较,可以发现沪深市场几乎具备了所有新兴市场的特征,如规模小、发展迅速、换手率高、以中小投资者为主等。

但从动态的角度来看,新兴市场与成熟市场相比也具有一些重要优势,例如发展速度快、依托的经济体增长速度快等,这些可能为投资新兴市场的资金带来巨大的投资回报。

显然,沪深市场和香港市场由于所处发展阶段不同,必然会造成数据比较上的巨大差异,而从投资的角度判断,这种差异还需要用发展眼光进行一定的修正。

当期市场规模的大小与资金吸纳能力密切相关,香港股票市场的绝对规模分别是沪深市场的倍和倍,但从反映市场相对规模的角度(证券化率)判断,我国证券市场市值占GDP勺比重不但远低于许多成熟市场,也低于诸多新兴市场。

2005年底,中国上市公司股票总市值占为19.92%,香港的证券化率则高达400%以上。

显然,无论是市场绝对规模,还是相对规模,沪深市场均存在巨大差异,但这与股票市场的发展历史密切相关,香港股票市场起源可以追溯到1891年,至今已经有115年的历史了,而沪深市场则只有15年

的发展历史。

但是,从未来发展的角度看,香港股票市场规模的进一步发展空间已相对有限,因为美国1999年的

证券化率也不过166%,可以说基于市场发展空间形成中长期投资机会的可能性基本不存在。

相反,我国股票市场规模的未来发展潜力则非常之大,这一方面来自于上市公司规模的扩张、大型企业的不断上市以及大企业定价水平的稳步提高,另一方面也来自于中国内地经济巨大的增长潜力。

因此,股票市场规模扩大和所依托经济体稳定增长可能形成的中长期投资机会是香港市场所无法比拟的,这也是成熟市场和新兴市场的最大差异之一,而且是不能用现有估值水平和企业盈利能力解释及预测的。

(2)封闭市场和开放市场的巨大差异香港市场是一个国际化程度很高的市场,国际化程度高低从以下两个方面可以得到充分证实:

首先,香港市场的投资者结构中海外投资者占比已接近40%,而沪深市场引入QFII还只是2003年的事情;其次,

香港证券市场的各项业务占比中国际大型投资银行占据了绝对领先的市场份额,本地投行的占比则非常低。

沪深市场显然还属于一个刚刚开始开放的封闭市场,而封闭市场最大的特征是可以在资金流动档板的保护下独立定价,也就是说成熟市场的估值优势不会成为牵引资金流动的因素,全球资金无法自由地根据估值水平进行资产配置,而制度成为决定资金流动规模的关键,因此目前还相对封闭的沪深市场在定价水平方面事实上与成熟市场之间的可比性较低。

那么一旦QDII制度启动,在实施初期由于规模的限制,使得资金流动的动力仍无法完全取决于定价水平,而是仍取决于制度约束下的可流动资金规模。

2、依托的经济体增长速度及特征的差异

(1)经济增长的速度和稳定性存在差异股票市场吸引力的高低取决于上市公司的盈利能力、估值水平和增长预期,而上市公司的盈利能力和增长预期则在一定程度上取决于其所依托的经济环境,因此投资一个市场的最基本因素是经济体的增长前景。

根据美国著名基金服务机构——利佩尔公司的统计,2003年以中国市场为投资目标的基金新吸纳4.75亿美元资金,增长速度颇为引人注目。

利佩尔公司的另一项统计还表明,这些以中国市场为目标的基金在过去5年的投资回报率大约在18%左右,其中最高的两家达到27%和23%。

这充分表明国际资金对中国内地经济增长前景的良好预期,而这也正是沪深市场与香港市场投资基础的巨大差异之一。

首先,中国内地经济增长速度相对较快,目前又进入一个新的增长周期,但增速处于一个高位平台并

有放缓趋势。

2006年上半年,中国内地的GDP增长10.9%,创1995年来最高水平。

2006年全年有关专家预计实际增速可能在10.5〜10.8%之间。

尽管政府可能采取某些措施防止我国经济增长出现过热问题,但总的经济增速依然保持较高水平,对全球资金都具有很强的吸引力。

其次,香港经济虽然出现了显著的上升趋势,但增长速度相对内地仍然偏低。

香港经济增长的驱动因素主要来自两方面:

一是全球经济强劲复苏的推动。

2006年全球经济的复苏迹象更加明显,2006年二季度美国GDP年增长率为2.9%,日本增长0.8%,欧元区增长0.6%,均创近年新高。

2006年全球经济有望维持稳中趋强态势,根据世界银行、联合国、货币基金组织等机构的预测,2006年全球经济增长将明显高于

2005年,货币经济组织预测2006年全球经济增长4.9%;二是中国内地经济高速增长的拉动,特别是CEPA

的实施可能会使这种拉动作用更加明显。

显然,香港作为一个外部依赖性很强的经济体,全球经济复苏和中国内地经济增长为其提供了有效的支撑,高盛、美林预测香港2006年的经济增长有望达到5%。

总体而言,香港经济也有望迎来一个快速增长期,但香港经济的典型特征是外部依赖性较强,产业结构相对单一,这就决定了其经济增长的自主性和稳定性较差,这与中国内地自主性很强的经济增长具有巨大差异。

(2)产业结构差异以中国市场为投资目标的美国基金规模虽然增长很快且收益率较高,但这些基金的投资选择是有顺序的,首先是选择香港市场中的内地上市公司,其次是其他国际市场上市的内地上市公司,最后才是A股和

B股市场。

由此得出的一个重要判断是,全球性资金的投资目标是依托于中国内地经济体的相关上市公司,并不是中国内地股票市场。

换句话说,基于经济增长的投资行为是选择那些最能反映该经济体的产业和企业,即一个经济体中的主导产业和优势企业,因为只有通过对这些品种的投资才可能分享该经济体的经济增长成果。

进一步分析,基于经济增长的投资行为同样需要尽可能地回避市场的系统性风险,因此香港市场作为成熟市场更容易被接受,而中国内地市场的吸引力目前只能来自那些处于内地经济快速增长的主导产业,且仅仅在沪深股票市场上市的公司。

从这一角度出发,国内在香港及全球股票市场上市的企业仍属少数群体,而国内市场拥有大量能够依托内地经济增长快速发展的企业,因此在分享中国经济增长方面较香港市场具有显著的长期优势,但这也意味着优秀的中国内地企业在未来可能成为香港市场和沪深市场争夺的资源,而在沪深市场走向成熟之前,国内优秀企业的海外上市对于其自身在沪深市场中的定价水平和资金吸引力将产生较大负面影响。

首先,中国内地经济增长动力主要来自第二产业,制造业是经济增长主导产业。

中国内地国民生产总值中,第二产业的占比都在50%以上,增长速度也远高于第一、第二产业,特别是最近关于中国可能成为全球制造业基地的提法,以及中国走新型工业化道路的政策选择,充分表明内地制造业具有明显的比较优势:

一方面大部分行业的增速都在20%以上,远远高于香港及全球同类产业的增长速度;另一方面我国的

制造业特别是机械设备、汽车、金属非金属的综合效益都比较好。

图二:

我国内地生产总值、产业结构及增长情况

我国内地生产总值的产业结构及增长情况

I占比(%)T—同比增长率(%)

图三:

2006年上半年中国内地各行业景气指数对比

各行业景气指数对比

其次,香港经济的支柱产业是服务业。

香港的本地生产总值主要来自服务业,其中进出口贸易、楼宇和地产、金融与保险的比重位居前三甲。

2006年上半年,服务业占香港本地生产总值的85%其中,进出

口贸易、楼宇和地产、金融与保险的占比分别为24%18%12%这些行业是香港经济的支柱产业,与内

地同类产业相比,在规模、经营环境、盈利能力方面都具有一定的比较优势。

根据上述分析,投资香港市场和沪深市场的产业选择策略显然是不同的,因为上市公司的盈利增长预期在很大程度上依托或受制于所处的经济增长环境,按照自上而下的投资策略,从产业规模、地位及增长速度等方面来看,沪深市场的优势产业是制造业,而香港市场的优势产业则是服务业。

经济增长主导产业的差异意味着,沪深市场的制造业公司和香港市场的服务业公司应该在该产业定价水平方面起主导作用,或者说主导产业在各自市场中具备独立定价的能力。

因此,对于沪深市场和香港市场的投资价值比较必须深入到行业及上市公司层面,总体水平的比较只能反映出市场特征方面的差异,对于投资决策的指导意义并不大。

表四:

沪深市场和香港市场上市公司产业结构比较(截止到2005年)

香港

上海

产业

占比

产业

占比

金融

36.92%

金融

21.75

公用事业

5.58%

公用事业

13.26%

地产

11.16%

地产

2.18%

综合

28.23%

综合

20.34%

工业

17.00%

工业:

39.26%

酒店

0.84%

商业

3.21%

其他

0.27%

资料来源:

香港联交所、上海交易所。

3、上市公司构成存在巨大差异

2005年末的香港市场平均市盈率低于沪深市场5%左右,而在之前的一年里04年的数值还是22%事

实上造成差异缩小的一个非常重要的原因是A股市场近两年来新上市的大型蓝筹股,这些股票巨大的市值

使其对加权平均市盈率水平产生的了巨大的下拉作用。

内地市场,目前沪深两市1354只A股平均流通市值大约在12.41亿元左右,因此我们将流通市值10

亿以下股票定义为小市值股票,数量为901只,占比全部上市公司数量的66%左右,流通市值占比为

26.36%,这与大市值股票的流通市值占比73.64%相比,要相差64.20%,由此可见,近两年随着A股市场

的逐步发展,大盘股在计算沪深市场盈率水平时的权重基本与香港市场靠拢。

从市盈率差异来看,流通市值20亿元以上的大盘股平均市盈率水平为27.26倍,是小盘股的49.41%,中盘股的68.58%,也就是说沪

深市场和香港市场在大盘股与小盘股的市盈率定价差距方面大致相当,而与中盘股的市盈率差距则远远小于香港市场。

显然,通过上述市场结构比较分析,我们可以发现两个市场市盈率水平的差异之所在,即香港市场低市盈率大盘股权重极大是整个市场市盈率水平较低的重要原因,而沪深市场由于小盘股比例过大且市盈率极高导致整体市盈率水平偏高。

同时,也可以发现,香港市场的中小盘股的市盈率定价水平同样处于很高的水平。

所以经过对比研究,内地市场未来的比较投资优势在于中型的成长类公司,而大型的稳健公司则不占优

势。

这也是招行在香港倍受欢迎的原因之一,内地的中型成长类公司在两个市场中具备相对投资优势。

4、股价结构的巨大差异

投资理念的成熟程度与市场的投资者结构密切相关,我们前面的分析表明香港市场的机构投资者占比大约是70%而香港作为一个国际化程度很高的市场,海外机构投资者的比例也达到了37%可以说主导

香港市场股票定价水平的是国际化和机构化的投资理念,而这种投资理念的最大特征可以从以5个方面来

概括:

(1)优质优价,对于好公司给予较高的市场定价,差公司则给予较低的市场定价;

(2)注重流动性,

对大市值的股票给予一定溢价,对小市值股票即使收益率可能很高也较少参与;(3)注重相对定价而不是

绝对价格高低,优秀的公司往往出现相对定价不高,但绝对价格很高的现象;(4)注重估值而不是历史涨

跌幅度,盈利能力强、估值水平低的公司是最具投资价值的股票,历史涨幅大不会成为投资决策的重要障碍;(5)注重长期回报,机构投资者的投资周期相对较长,看重的是公司的长期增长潜力和投资回报,而不是短期的股价波动。

因此,成熟市场基于以上投资理念往往会在股价结构方面表现出不同于新兴市场的特征:

(1)整体市

盈率水平相对较低,但对于不同性质企业的定价差异很大,例如大型股由于其往往处于生命周期的成熟期,业绩非常稳定,因此市盈率偏低,而小型股由于存在快速成长的潜力,往往给予高市盈率,甚至象创业板市场的股票定价很少考虑市盈率因素;

(2)绝对价格落差很大,高价股和低价股的绝对股价可以相差成百

上千,甚至上万倍,香港大型股指数成份股的最高价是小型股指数成份股最低价的770倍。

基于以上分析,

香港市场的大盘蓝筹股普遍具有高绝对价格和低市盈率的双重特征,业绩差的中小盘股则普遍表现为低绝对价格和高市盈率,这也是成熟市场的股价结构特征。

表五:

香港市场股价结构

-

绝对股价

市盈率

最高价

最低价

大型股

44.38

18.57

122.5

8.85

中型股

18.44

55.38

62.25

1.88

小型股

4.95

61.15

42.4

0.159

反观内地市场,海外投资者比例非常之低,国内机构投资者虽然在最近几年得到了快速发展,市场影响力正逐步显现出来,但对股价结构的影响还是初步的,根据我们的统计,大盘蓝筹的绝对股价与市场平均股价的比价关系,已经从2003年初0.8:

1上升到2006年的1.4:

1,但市盈率比例仍为0.8:

1左右。

但沪深市场目前的股价结构的高低落差仍然很小,最高价仅为最低价的9倍左右,而市盈率差异却可以高

达上千倍。

表六:

沪深市场股价结构

A股流通市值

绝对股价

06年PE

(剔除亏损)

最高价

最低价

10亿以下

5.73

55.17

28.49

1.84

10亿〜20亿

7.70

39.75

62.11

1.97

20亿以上

10.61

27.26

68.59

1.95

数据来源:

WIND数据截止日期为2006.9.28。

由此可见,基于投资理念的差异,沪深市场和香港市场在股价结构方面仍然存在巨大差异,大盘蓝筹股已经成为香港市场形象的代表,而沪深市场虽然自2004年以来大盘蓝筹新股正在成为市场绝对的主导

力量,但目前仍然是一个中小盘股占据绝对多数的市场,这种股价结构的直接表现就是综合指数的市盈率水平偏高,特别是在成份指数流行的今天,几乎所有成熟市场都选择大盘蓝筹构建成份指数,并使整个市场获得一个相对较低的市盈率水平,从而树立一个投资风险低、收益稳定的市场形象,以吸引更多的机构投资者参与。

从投资的角度出发,随着机构投资者比例的增加,投资理念的成熟,沪深市场的股价结构在未来必将发生重大变化,优质上市公司将获得更高的定价,劣质上市公司的股价则会进一步走低,而这样的股价结构调整过程在2006年可能刚刚开了一个头。