高考语文 考前三月冲刺 阅读与鉴赏 第4章 小说阅读 题点训练二 把握小说的形象讲练.docx

《高考语文 考前三月冲刺 阅读与鉴赏 第4章 小说阅读 题点训练二 把握小说的形象讲练.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文 考前三月冲刺 阅读与鉴赏 第4章 小说阅读 题点训练二 把握小说的形象讲练.docx(30页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考语文考前三月冲刺阅读与鉴赏第4章小说阅读题点训练二把握小说的形象讲练

题点训练二 把握小说的形象

把握小说的形象题的命题特点与答题技能

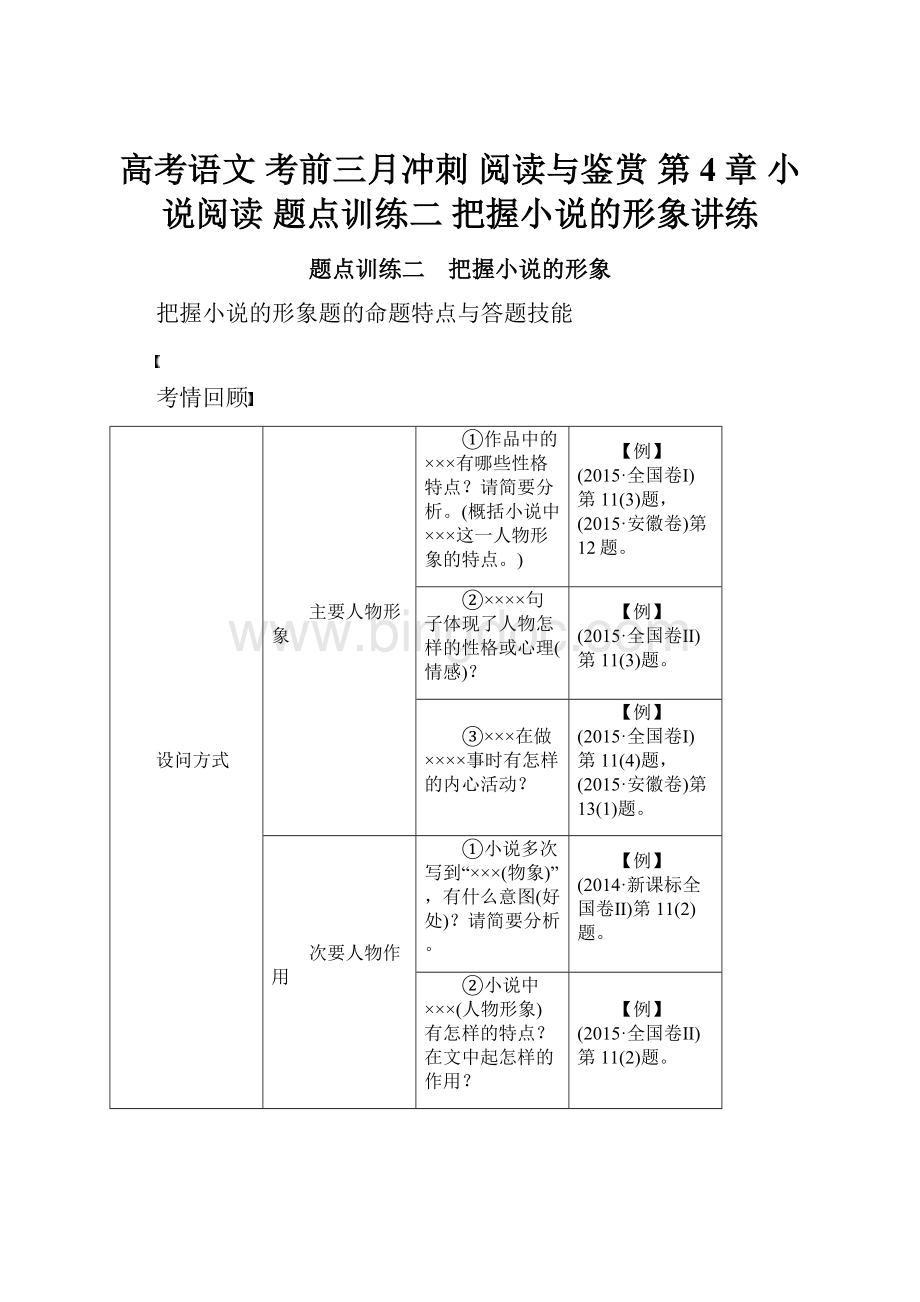

考情回顾

设问方式

主要人物形象

①作品中的×××有哪些性格特点?

请简要分析。

(概括小说中×××这一人物形象的特点。

)

【例】(2015·全国卷Ⅰ)第11(3)题,(2015·安徽卷)第12题。

②××××句子体现了人物怎样的性格或心理(情感)?

【例】(2015·全国卷Ⅱ)第11(3)题。

③×××在做××××事时有怎样的内心活动?

【例】(2015·全国卷Ⅰ)第11(4)题,(2015·安徽卷)第13

(1)题。

次要人物作用

①小说多次写到“×××(物象)”,有什么意图(好处)?

请简要分析。

【例】(2014·新课标全国卷Ⅱ)第11

(2)题。

②小说中×××(人物形象)有怎样的特点?

在文中起怎样的作用?

【例】(2015·全国卷Ⅱ)第11

(2)题。

③小说“×××(物象)”对小说的艺术表现(或人物刻画等)有什么作用?

请简要分析。

【例】(2014·湖北卷)第17题。

审题要点

主要人物形象

①是整体把握还是局部分析。

②是概括还是分析。

③是性格还是形象。

答形象题时不要忘记人物的身份、地位、职业等因素。

次要人物作用

①审清问的角度。

从而决定单角度还是多角度思考。

②审清描写物象和次要人物的范围。

小说描写物象、次要人物的文字,一般限定在特定的区域文字中,需把这些文字都找出来。

答案要素

主要人物形象

①整体把握

a.概括类:

定位人物身份(可略)+概括人物形象特征。

b.分析类:

定位人物身份(可略)+概括人物形象特征+结合文本分析。

②局部分析:

分析人物语言、动作、心理、肖像+联系上下文情节(可略)+概括人物性格或心理。

次要人物作用

①次要人物类:

自身作用+衬托主要人物作用+情节结构作用+主题作用。

②物象类:

自身作用+环境作用+人物作用+情节结构作用+点题作用。

真题例示

(2015·浙江,11~12)阅读下面的文字,完成文后题目。

捡烂纸的老头

汪曾祺

烤肉刘早就不卖烤肉了,不过虎坊桥一带的人都还叫它烤肉刘。

这是一家平民化的回民馆子,地方不小,东西实惠。

卖大锅菜。

炒辣豆腐、炒豆角、炒蒜苗、炒洋白菜,比较贵一点是黄焖羊肉,也就是块儿来钱一小碗。

在后面做得了,用脸盆端出来,倒在几个深深的铁罐里,下面用微火煨着,倒总是温和的。

有时也卖小勺炒菜:

大葱炮羊肉、干炸丸子,它似蜜……主食有米饭、花卷、芝麻烧饼,罗丝转;卖面条,浇炸酱、浇卤。

夏天卖麻酱面。

卖馅儿饼。

烙饼的炉紧挨着门脸儿。

一进门就听到饼铛里的油吱吱喳喳地响,饼香扑鼻,很诱人。

烤肉刘的买卖不错,一到饭口,尤其是中午,人总是满的。

附近有几个小工厂,厂里没有食堂,烤肉刘就是他们的食堂。

工人们都正在壮年,能吃,馅饼至少得来五个(半斤),一瓶啤酒,二两白的。

女工则多半是拿一个饭盒来,买馅饼,或炒豆腐、花卷,带到车间里去吃。

有一些退了休的职工,不爱吃家里的饭,爱上烤肉刘来吃“野食”,想吃什么要点什么。

有一个文质彬彬的主儿,原来当会计,他每天都到烤肉刘这儿来,他和家里人说定,每天两块钱的“挑费”[注]都扔在这儿。

有一个煤站的副经理,现在也还参加劳动,手指甲缝都是黑的,他在烤肉刘吃了十来年了。

他来了,没座位,服务员即刻从后面把他们自己坐的凳子提出一张来,把他安排在一个旮旯里。

有炮肉,他总是来一盘炮肉,仨烧饼,二两酒。

给他炮的这一盘肉,够别人的两盘。

因为烤肉刘指着他保证用煤。

这些,都是老主顾。

还有一些流动客人,东北的、山西的、保定的、石家庄的。

大包小包,五颜六色。

男人用手指甲剔牙,女人敞开怀喂奶。

有一个人是每天必到的,午晚两餐,都在这里。

这条街上人都认识他,是个捡烂纸的。

他穿得很破烂,总是一件油乎乎的烂棉袄,腰里系一根烂麻绳,没有衬衣。

脸上说不清是什么颜色,好像是浅黄的。

说不清有多大岁数,六十几?

七十几?

一嘴牙七长八短,残缺不全。

你吃点软和的花卷、面条,不好么?

不,他总是要三个烧饼,歪着脑袋努力地啃啮。

烧饼吃完,站起身子,找一个别人用过的碗(他可不在乎这个),自言自语:

“跟他们寻一口面汤。

”喝了面汤,“回见!

”没人理他,因为不知道他是向谁说的。

一天,他和几个小伙子一桌。

一个小伙子看了他一眼,跟同伴小声说了句什么,他多了心:

“你说谁哪?

”小伙子没有理他。

他放下烧饼,跳到店堂当间:

“出来!

出来!

”这是要打架。

北京人过去打架,都到当街去打,不在店铺里打,免得损坏人家的东西搅了人家的买卖。

“出来!

出来!

”是叫阵。

没人劝。

压根儿就没人注意他。

打架?

这么个糟老头子?

这老头可真是糟。

从里糟到外。

这几个小伙子,随便哪一个,出去一拳准能把他揍趴下。

小伙子们看看他,不理他。

这么个糟老头子想打架,是真的吗?

他会打架吗?

年轻的时候打过架吗?

看样子,他没打过架,他哪是耍胳膊的人哪!

他这是干什么?

虚张声势?

也说不上,无声势可言。

没有人把他当一回事。

没人理他,他悻悻地回到座位上,把没吃完的烧饼很费劲地啃完了,情绪已经平复下来——本来也没有多大情绪。

“跟他们寻口汤去。

”喝了两口面汤,“回见!

”

有几天没看见捡烂纸的老头了,听煤站的副经理说,他死了。

死后,在他的破席子底下发现八千多块钱,一沓一沓,用麻筋捆得很整齐。

他攒下这些钱干什么?

注

挑费,京津冀方言,指家庭日常生活开支。

(选自《汪曾祺全集》第二卷)

1.概括第三段所描写人物的形象特点。

答案

解析 本题考查分析概括人物形象的特点的能力。

分析人物形象,要从第三段中找出描写人物外貌、动作、语言、行为等的语句来分析。

他衣着“很破烂”“油乎乎的”“系一根烂麻绳”可见其邋遢;其次,他有“六十几”或“七十几”,可见其年龄大,“一嘴牙七长八短,残缺不全”“脸上说不清是什么颜色”足见其丑;最后,他牙口不好,却总是吃难咬的烧饼,毫不在乎地“找一个别人用过的碗”,同时又总是不断地说句“回见”,可见其怪异。

2.作者在第四段中通过虚拟的旁观者来评说“老头”的行为,这样写有什么效果?

答案 ①

解析 本题考查分析作品的主要表现手法的能力。

通过旁观者的角度来评说,其实就是站在第三者的角度来评说。

本题考查的其实是第三人称叙述方式的表达效果。

采用第三人称叙述,可以比较自由、直接地写出老头的举止行为带给别人的感受,还可以拉近与读者的距离,增强现场感、真实感。

具体作答时,首先应从原文中找出评论老头的句子,其次要在文学化的形象语言的基础上进行升华、总结、概括。

如何答好小说中的形象题?

阅读下面的文字,完成文后题目。

早 餐

[美]约翰·斯坦贝克

我每想起这件事,心中总有一种愉快、满足之感,因它有着无与伦比的美。

那是凌晨时分,东边的山峦仍是一片令人生厌的蓝黑色。

但山背后却已是晨曦微露,一抹淡红渲染着山峦的边缘。

当这缕红光婀娜升空时,色泽越变越冷,越淡,越暗。

当她接近无边无际时,就逐渐和漆黑夜空水乳交融了。

天很冷,虽未刺骨严寒,但也冻得我拱背缩肩,两手插兜。

我拖曳双足,沿着山谷乡间的土路前行,突然看见前方有一座帐篷。

橘红色的火苗在一只生锈的小铁炉的缝隙中闪烁。

“烟筒”喷出的灰色浓烟直直升起,好一会才在空中飘散。

火炉旁有位青年妇女,不,是位姑娘。

她身穿褪色的布衣裙,外面罩着背心。

走近后才发现她那只弯曲着的胳膊正搂抱着一个婴儿,婴儿被暖暖和和地包在背心里面吮奶。

这位母亲不停地转来转去干活,而婴儿一直在吮奶。

这既不影响她干活,也没影响她转动时轻捷优美的姿态,她每个动作都准确娴熟。

我走近时,一股煎咸肉和烤面包的香味——世界上最令人感到愉快和温暖的气味——扑面而来。

东边的天空这时已亮起来。

我走近火炉,伸出手去烤火,一触到暖气,全身立刻震颤一下。

突然,帐篷的门帘向上一掀,走出个青年,后面跟着一位长者。

他俩都穿着崭新的粗蓝布裤和钉着闪亮铜纽扣的粗蓝布外套。

两人长得十分相像。

青年蓄着乌黑短髭,长者蓄着花白短髭。

他俩默默地站在一起望着逐渐亮起的东方,一同打了个哈欠,一同看着山边的亮处。

他们一回身看见了我,就一同向我问好。

两人一同来到火炉边烤手。

姑娘不停地、聚精会神地干活。

她那梳得平平整整的长发扎成一束垂在背后,干活时,发束随着她的动作甩来甩去。

她把几只马口铁水杯、几只铁盘和几份刀叉放在一只大包装箱上,然后从油锅里捞出煎好的咸肉片,放在一只平底大铁盘上,卷曲起来沙沙作响的咸肉片看上去又松又脆。

她打开生锈的铁烤箱,取出一只摆满用发酵粉发得松松的大面包的正方形盘子。

热面包香气扑鼻,两位男人深深地吸了口气。

长者回头对我说:

“你吃过早饭吗?

”

“没有。

”

“那就跟我们一起吃吧!

”

这就是邀请了,我同他们一块走到包装箱旁,围着箱子蹲在地上。

青年问:

“你也去摘棉花吗?

”

“不。

”

“我们已经摘了十二天了。

”

姑娘从火炉那边说:

“还领到了新衣服呢!

”

两个男人低头瞧着新衣裤,一同笑了。

姑娘摆上那盘咸肉,大个的黑面包,一碗咸肉汁和一壶咖啡,然后自己也蹲在纸箱旁。

婴儿的头部暖暖和和地包在背心里面,还在吮奶,我听见小嘴吮奶时的咂咂声。

那位长者把嘴填得满满的,细细咀嚼了很久才咽下去。

“真好吃!

”接着他又把嘴填满。

青年说:

“我们吃了十二天好的了!

”

这时,每个人都在狼吞虎咽,都把再次放在自己盘上的面包和咸肉又一下子吃得精光,一直吃得肚里饱饱的、身上暖暖的。

阳光现在有了色彩。

那两个男人坚毅地面对东方,晨曦把他们的脸照得闪闪发亮。

两位男人一同站起身。

长者说:

“该走了。

”

青年转向我:

“你要是愿意摘棉花,我们可以帮个忙。

”

“不啦,我还得赶路。

谢谢你们的早餐!

”

长者摆了摆手:

“不用谢,你来我们很高兴!

”他俩一同走了。

东方的天际这时正燃起一片火红的朝霞,我独自顺着那条乡间土路坚毅地向前走去……(选自《世界经典微型小说》,有删改)

统观全文,简要分析文中青年妇女的形象。

考生答案1

①女人在工作时转动姿态优美轻捷,被“我”认为是姑娘,说明她年轻美丽。

②女人一直不停地工作,动作娴熟,说明她勤劳能干。

③女人衣着简朴,可见她很质朴。

考生答案2

①她是一位着“褪色的布衣裙”,边干活边喂奶的年轻妈妈。

②她做饭可口,表现她的厨艺和对男人的疼爱。

③她说“还领到了新衣服呢”,表明她的朴实、善良。

问题诊断1

分析概括不全、不准。

剖析矫正

两个考生的答案都存在分析概括不全、不准的问题。

如考生答案1对“青年妇女”外在形象分析较多,而对于她对待孩子、家中男人及陌生人“我”的态度上所表现的内在性格品质分析太少;考生答案2对她“还领到了新衣服呢”的语言分析不够准确。

问题诊断2

分析肤浅。

剖析矫正

考生答案2分析只停留在表面上,未点明其性格特点。

满分答案

方法点拨

分析概括人物形象特点是小说阅读的重点,也是一个难点。

要做好它既需要“文内”功夫,又需要“文外”功夫。

这文外“功夫”,就是考生对现实世界的认识,对人性、人情的认识与洞察。

在不断练好“文外”功夫的同时,练好“文内”功夫,对小说内容和形式的全面、深入地把握是当然的前提,另外,还要处理好几对具体的关系:

1.平面与立体

所谓“平面”人物,就是性格较为单一的人物;所谓“立体人物”,就是性格复杂多变的人物。

生活中少有“平面人物”,多的是“立体人物”。

文学中的人物是以现实人物为基础的,其性格是丰富、复杂的,多侧面的,而且是在不断变化着的。

人性有善有恶,性格有优有劣;境遇条件不同,人的性格表现也是不同的;人在社会中扮演的角色更是各种各样的。

认识到这一点,就能更好地分析人物形象,要用联系、发展、辩证的眼光看待人物,绝不能单一地、静止地评价人物。

2.正面与侧面

“听其言,察其行”,分析、评价人物,就是看其言行举止,这是主要的、根本的。

但不要忘记从人物所处的环境及其与其他人物的关系中分析评价,因为作家是把人物放在复杂的社会环境、纷繁的人际关系中塑造的,往往使用正面描写与侧面描写相结合的方法。

所以,在分析时既要从正面入手,又不要忘记从人物生活的环境和周围人际关系等侧面入手,做到正侧结合,方保全面。

更进一步地说,要善于把人物的相关文字信息按正面、侧面分类。

3.整体与细节

要抓住情节整体感知人物。

故事情节是人物行为和活动的过程记录,人物性格不仅随着情节的展开而逐步显露,而且随着情节的发展逐步变化。

因此从故事情节的理解入手,就能把握人物的大致性格,避免片面、静止地理解人物。

整体把握也是理解人物细节的基础。

人物形象的塑造,常常是借助语言、行动、外貌和心理等方面的细节描写体现出来的,抓住这些细节进行细致分析,就能逐步破解人物形象的性格密码。

特别是那些不易觉察的动作、神情等“只言片语”,常常能够透露出人物的“内心波澜”,是多侧面、多角度全面把握人物形象的关键。

4.外在与内在

人的外貌、肖像、衣着打扮、举止神态,是人物形象的外在表现;性情性格、心理情感、品质精神是人物的内在表现。

分析概括人物时需要“内外”结合,由“外”到“内”。

当然,还要视题干要求而定。

问“性格”特点,只答“内”;问“形象”特点,要“内外兼答”。

演练体悟

(2015·全国Ⅰ,11)阅读下面的文字,完成文后题目。

马兰花

李德霞

大清早,马兰花从蔬菜批发市场接了满满一车菜回来。

车子还没扎稳,邻摊卖水果的三孬就凑过来说:

“兰花姐,卖咸菜的麻婶出事了。

”

马兰花一惊:

“出啥事啦?

”

三孬说:

“前天晚上,麻婶收摊回家后,突发脑溢血,幸亏被邻居发现,送到医院里,听说现在还在抢救呢。

”

马兰花想起来了,难怪昨天就没看见麻婶摆摊卖咸菜。

三孬又说:

“前天上午麻婶接咸菜钱不够,不是借了你六百块钱吗?

听说麻婶的女儿从上海赶过来了,你最好还是抽空跟她说说去。

”

整整一个上午,马兰花都提不起精神来,不时地瞅着菜摊旁边的那块空地发呆。

以前,麻婶就在那里摆摊卖咸菜,不忙的时候,就和马兰花说说话,聊聊天。

有时买菜的人多,马兰花忙不过来,不用招呼,麻婶就会主动过来帮个忙……

中午,跑出租车的男人进了菜摊。

马兰花就把麻婶的事跟她男人说了。

男人说:

“我开车陪你去趟医院吧。

一来看看麻婶,二来把麻婶借钱的事跟她女儿说说,免得日后有麻烦。

”

马兰花就从三孬的水果摊上买了一大兜水果,坐着男人的车去了医院。

麻婶已转入重症监护室,还没有脱离生命危险。

门口的长椅上,麻婶的女儿哭得眼泪一把,鼻涕一把。

马兰花安慰了一番,放下水果就出了医院。

男人撵上来,不满地对马兰花说:

“我碰你好几次,你咋不提麻婶借钱的事?

”

马兰花说:

“你也不看看,那是提钱的时候吗?

”

男人急了:

“你现在不提,万一麻婶救不过来,你找谁要去?

”

马兰花火了:

“你咋尽往坏处想啊?

你就肯定麻婶救不过来?

你就肯定人家会赖咱那六百块钱?

啥人啊!

”

男人铁青了脸,怒气冲冲地上了车。

一路上,男人把车开得飞快。

第三天,有消息传来,麻婶没能救过来,昨天她女儿火化了麻婶,带着骨灰连夜飞回了上海。

男人知道后,特意赶过来,冲着马兰花吼:

“钱呢?

麻婶的女儿还你了吗?

老子就没见过你这么傻的女人!

”

男人离开时,一脚踢翻一只菜篓子,红艳艳的西红柿滚了一地。

马兰花的眼泪在眼眶里打转转。

从此,男人耿耿于怀,有事没事就把六百块钱的事挂在嘴边。

马兰花只当没听见。

一天,正吃着饭,男人又拿六百块钱说事了。

男人说:

“咱都进城好几年了,住的房子还是租来的。

你倒好,拿六百块钱打了水漂儿。

”

马兰花终于憋不住了,眼里含着泪说:

“你有完没完?

不就六百块钱吗?

是个命!

就当麻婶是我干妈,我孝敬了干妈,成了吧?

”

男人一撂碗,拂袖而去,把屋门摔得山响。

日子水一样流淌。

转眼,一个月过去。

这天,马兰花卖完菜回到家。

一进门,就看见男人系着围裙,做了香喷喷的一桌饭菜。

马兰花呆了,诧异地说:

“日头从西边出来啦?

”

上小学二年级的女儿嘴快,说:

“妈妈,是有位阿姨给你寄来了钱和信,爸爸高兴,说是要犒劳你的。

”

马兰花看着男人说:

“到底咋回事?

”

男人挠挠头,嘿嘿一笑:

“是麻婶的女儿从上海寄来的。

”

“信里都说了些啥?

”

男人从抽屉里取出一张汇款单和一封信,说:

“你自己看嘛。

”

马兰花接过信,就着灯光看起来。

信中写道:

“兰花姐,实在是对不起了。

母亲去世后,我没来得及整理她的东西,就大包小包地运回上海了。

前几天清理母亲的遗物时,我意外地发现了一个小本本,上面记着她借你六百块钱的事,还有借钱的日期。

根据时间推断,我敢肯定,母亲没有还这笔钱。

本来母亲在医院时,你还送了一兜水果过来,可你就是没提母亲借钱的事。

还好我曾经和母亲到你家串过门,记着地址。

不然麻烦可就大了。

汇去一千元,多出来的四百块算是对大姐的一点心意吧。

还有一事,我听母亲说过,大姐一家住的那房子还是租来的。

母亲走了,房子我用不上,一时半会儿也卖不了,大姐如果不嫌弃,就搬过去住吧,就当帮我看房子了,钥匙我随后寄去。

”

马兰花读着信,读出满眼的泪水……(有删改)

1.小说在刻画马兰花这个形象时,突出了她的哪些性格特征?

请简要分析。

答:

2.小说三次写马兰花流泪,每次流泪的表现都不同,心情也不一样。

请结合小说内容进行具体分析,并说明这样写有什么效果。

答:

方法点拨

1.掌握小说中物象的基本作用。

(1)突出人物性格,揭示深化主题。

(2)反复出现,串起相关情节,从而成为全文的线索,兼有使结构更加严谨的作用。

(3)衬托环境,或者具有象征意义。

(4)暗示或揭示主题。

2.要结合文本具体内容分析物象的作用,先要注意物象的类别与特征。

像“太阳”“雪”“竹”“梅”等物象属自然环境中的一部分,本身就具有环境描写的作用,特别注意它们在渲染气氛、铺设背景中的作用。

像与人物密切相关的物象,要特别注意它在表现人物方面的作用。

其次要注意物象出现的位置,尤其是反复出现的位置,要紧紧结合上下文分析。

并不是所有小说中的物象都具有四个方面的基本作用,也不是只要考物象题就考四个方面的作用,有时只考一个方面。

答题时应注意这个命题特点。

演练体悟

(2014·新课标全国Ⅱ,11)阅读下面的文字,完成文后题目。

鞋

刘庆邦

有个姑娘叫守明,十八岁那年就定了亲。

定亲的彩礼送来了,是几块做衣服的布料。

媒人一走,母亲眼睛弯弯的,说:

“给,你婆家给你的东西。

”

“谁要他的东西,我不要!

”

“不要好呀,我留着给你妹妹作嫁妆。

”

妹妹跟过来,要看看是什么好东西。

守明像是捍卫什么似的,坚决不让妹妹看,她把包袱放进箱子,啪嗒就锁上了。

家里只有自己时,守明才关了门,把彩礼包儿拿出来。

她把那块石榴红的方巾顶在头上,对着镜子左照右照。

她的脸红通通的,很像刚下花轿的新娘子。

想到新娘子,不知为何,她叹了一口气,鼻子也酸酸的。

按当地的规矩,守明该给那个人做一双鞋了。

她的表情突然变得严肃起来。

她把那个人的鞋样子放在床上,张开指头拃了拃,心中不免吃惊,天哪,那个人人不算大,脚怎么这样大。

脚大走四方,不知这个人能不能走四方。

她想让他走四方,又不想让他走四方。

要是他四处乱走,剩下她一个人在家可怎么办?

她想有了,把鞋做得稍小些,给他一双小鞋穿,让他的脚疼,走不成四方。

想到这里,她仿佛已看见那人穿上了她做的新鞋,由于用力提鞋,脸都憋得红了。

“合适吗?

”

那个人说合适是合适,就是有点紧。

“穿的次数多了就合适了。

”

那个人把新鞋穿了一遭,回来说脚疼。

“你疼我也疼。

”

那个人问她哪里疼。

“我心疼。

”

那个人就笑了,说:

“那我给你揉揉吧!

”

她赶紧把胸口抱住了。

她抱的动作大了些,把自己从幻想中抱了出来。

摸摸脸,脸还火辣辣的。

瞎想归瞎想,在动剪子剪袼褙时,她还是照原样儿一丝不差地剪下来了。

第一次看见那个人是在社员大会上,那个人在黑压压的会场中念一篇稿子。

她不记得稿子里说的是什么,旁边的人打听那个人是哪庄的,叫什么名字,她却记住了。

她当时想,这个男孩子,年纪不大,胆子可够大的,敢在这么多人面前念那么长一大篇话。

她这个年龄正是心里乱想的年龄,想着想着,就把自己和那个人联系到一块儿去了。

不知道那个人有没有对象,要是没对象的话,不知喜欢什么样的……

有一天,家里来了个媒人,守明正要表示心烦,一听介绍的不是别人,正是让她做梦的那个人,一时浑身冰凉,小脸发白,泪珠子一串一串往下掉,母亲以为她对这门亲事不乐意,守明说:

“妈,我是舍不得离开您!

”

媒人递来消息,说那个人要外出当工人。

守明一听有些犯愣,这真应了那句脚大走四方的话。

此一去不知何时才能回还,她一定得送给那个人一点东西,让那个人念着她,记住她,她没有别的可送,只有这一双鞋。

那个人外出的日期定下来了,托媒人传话,向她约会,她正好亲手把鞋交给那个人。

约会的地点是村边那座高桥,时间是吃过晚饭之后。

母亲要送她到桥头去,她不让。

守明把一切都想好了,那个人若说正好,她就让他穿这双鞋上路——人是你的,鞋就是你的,还脱下来干什么!

临出门,她又改了主意,觉得只让那个人把鞋穿上试试新就行了,还得让他脱下来,等他回来完婚那一天才能穿。

守明的设想未能实现。

她把鞋递给那个人时,让那个人穿上试试。

那个人只笑了笑,说声谢谢,就把鞋竖着插进上衣口袋里去了。

直到那个人说再见,鞋也没试一下。

那个人说再见时,猛地向守明伸出了手,意思要把手握一握。

这是守明没有料到的。

他们虽然见过几次面,但从来没有碰过手。

她犹豫了一会儿,还是低着头把手交出去了。

那个人的手温热有力,握得她的手忽地出了一层汗,接着她身上也出汗了。

那个人大概怕她害臊,就把她的手松开了。

守明下了桥往回走时,见夹道的高庄稼中间拦着一个黑人影,她大吃一惊,正要折回身去追那个人,扑进那个人怀里,让她的那个人救她,人影说话了,原来是她母亲。

怎么会是母亲呢!

在回家的路上,守明一直没跟母亲说话。

后记:

我在农村老家时,人家给我介绍了一个对象。

那个姑娘很精心地给我做了一双鞋。

参加工作后,我把那双鞋带进了城里,先是舍不得穿,后来想穿也穿不出去了。

第一次回家探亲,我把那双鞋退给了那位姑娘。

那姑娘接过鞋后,眼里一直泪汪汪的。

后来我想到,我一定伤害了那位农村姑娘的心,我辜负了她,一辈子都对不起她。

(有删改)

3.小说以“鞋”为中心叙事写人,这样处理有什么好处?

请简要分析。

答:

方法点拨

除了要掌握次要人物在小说中的基本作用外,还要注意以下几点:

1.不少次要人物只是一个线索人物或情节上的关联人物,本身没有什么形象特征。

但还是有些次要人物兼而有之,特别是自身具有鲜明的性格特征,其具有的作用首先是自身的作用。

2.小说中的“我”是个特殊人物,它不同于散文中的“我”,它是小说中的人物,不是作者自己。

因为是第一人称,所以,其也有作为见证人,增加小说的真实性的作用。

演练体悟

阅读下面的文字,完成文后题目。

我是小偷

[印度]拉斯金·邦德

遇到阿尼尔时,我还是一个小偷。

虽然那时我才15岁,但干这一行却已经是老手了。

当我接近阿尼尔时,他正在观看摔跤比赛。

他25岁左右,瘦高个子,看上去随和而善良,是我信手可得的对象。

虽然我可能取得这个年轻人的信任,但近来我的运气一直不好。

“你看上去像是个摔跤手啊。

”我对他说。

没有比奉承话更好接近陌生人了。

“你也像啊。

”他回答道。

我一时卡了壳,因为我当时瘦骨嶙峋,没个人样。

“哦,我也凑合摔两下子。

”我谦虚地说。

“你叫什么名字?

”

“哈利·辛格。

”我撒谎说。

我经常换新名字,这样做是为了逃过警察和我以前雇主的耳目。

阿尼尔起身走开时,我漫不经心地跟着他,向他恳求似的笑着说:

“我想为你效劳。

”

“可我无法支付你工钱啊。

”

我考虑了片刻,“光管饭行吗?

”我问。

“你会做饭吗?

”

“我会。

”我再次撒谎说。

“如果你会做饭,或许我还能养活你。

”

他把我带到他在朱木拿甜食店上面的房间,让我住在阳台上。

那天晚上,我做的饭一定很糟糕,因为阿尼尔把饭倒给了一条走失的狗。

于是他让我走。

但我死皮赖脸地求他,并装出一副讨好他的笑脸