人教部编版七年级上册历史第19课北魏政治和北方民族大交融同步练习1.docx

《人教部编版七年级上册历史第19课北魏政治和北方民族大交融同步练习1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版七年级上册历史第19课北魏政治和北方民族大交融同步练习1.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人教部编版七年级上册历史第19课北魏政治和北方民族大交融同步练习1

2019-2020人教部编版七年级上册历史第19课北魏政治和北方民族大交融同步练习

(1)

第19课北魏政治和北方民族大交融

一、选择题

1.下列改革或变法中,通过推行汉化政策,促进了我国北方民族交融的是( )

A.管仲改革B.商鞅变法C.吴起变法D.北魏孝文帝改革

2.曾有诗句云:

“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

”下列图书中详细介绍某位皇帝曾迁都洛阳的是( )

A.《秦始皇传》B.《汉武帝传》C.《北魏孝文帝传》D.《汉高祖传》

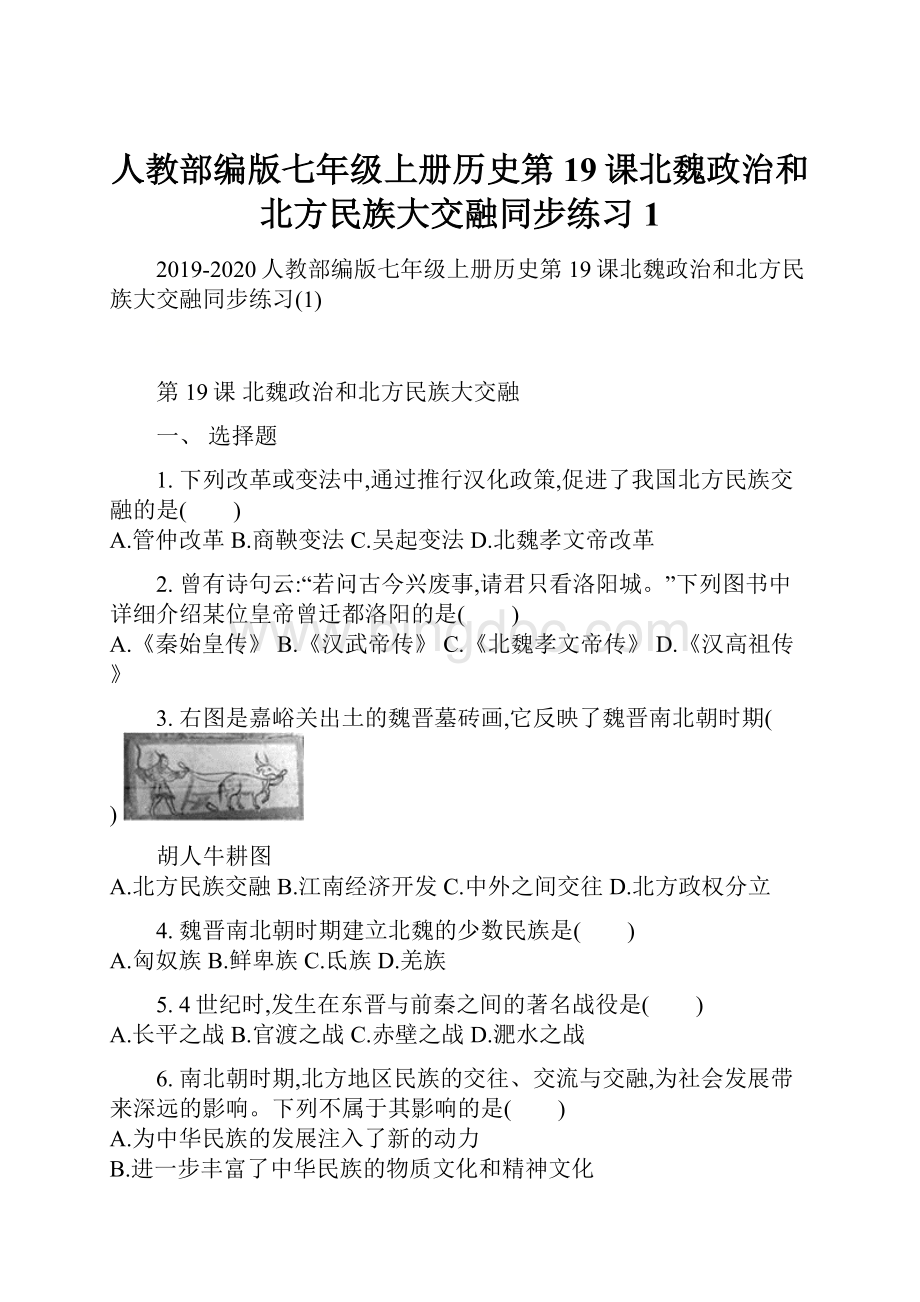

3.右图是嘉峪关出土的魏晋墓砖画,它反映了魏晋南北朝时期( )

胡人牛耕图

A.北方民族交融B.江南经济开发C.中外之间交往D.北方政权分立

4.魏晋南北朝时期建立北魏的少数民族是( )

A.匈奴族B.鲜卑族C.氐族D.羌族

5.4世纪时,发生在东晋与前秦之间的著名战役是( )

A.长平之战B.官渡之战C.赤壁之战D.淝水之战

6.南北朝时期,北方地区民族的交往、交流与交融,为社会发展带来深远的影响。

下列不属于其影响的是( )

A.为中华民族的发展注入了新的动力

B.进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化

C.为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础

D.汉族学习和接受内迁各族的食物、服饰、用具等,融入汉族的生活中

7.以下图片反映出的历史现象是( )

A.民族交融B.中外交往C.国家统一D.经济发展

8.下列历史上的战役同淝水之战相似的是( )

①围魏救赵 ②巨鹿之战 ③官渡之战 ④赤壁之战

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

9.下列哪些成语反映了淝水之战时的情况( )

①破釜沉舟 ②投鞭断流 ③揭竿而起 ④风声鹤唳

A.①②③④B.②③④C.①③D.②④

10.北魏孝文帝改革是1500多年前我国历史上的一次重要改革,这次改革的主要措施包括( )①在朝廷中必须使用汉语 ②改鲜卑姓为汉姓 ③从官员到民众都必须穿戴鲜卑族服饰 ④鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.①②④B.①②③④C.①③④D.①②③

二、简答题

11.小明一家打算去旅游。

他们在查阅导游手册时看到了一张某古遗址纪念碑的照片(右图)。

小明的爸爸想了解古时候当地发生过什么大事。

小明自告奋勇充当解说员。

下面一段文字是他的解说词。

请你找找看,小明哪些地方说错了。

公元4世纪,中国大地上出现了西晋和前秦两个政权南北对峙的局面。

383年,前秦的统治者王猛征集了80多万大军,挥师南下,准备统一南北。

西晋组织了8万人迎战。

双方在淝水这个城市展开了激战。

王猛自恃兵多,骄傲轻敌。

前秦军有80多万人,但民族成分复杂,各族将士不满羌族人的统治,军心涣散。

晋军在苻坚的领导下士气高昂,齐心合力,一举击溃前秦军,以少胜多打败前秦。

历史上把这场战役称为淝水之战。

三、材料解析题

12.阅读所给材料,回答下列问题。

魏主下诏,以为“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。

夫土者,黄中之色,为物之元也,宜改姓元氏”。

《魏书》

(1)魏主是谁?

(2)改姓前后他的名字有何变化?

(3)改姓应该发生在哪一重大历史事件之后?

(4)造成这一历史事件出现的前因后果是什么?

13.阅读下列材料:

材料一 魏主(孝文帝)下诏,以为“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。

夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。

诸功臣旧族……皆改之……今欲断诸北语,一从正音……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当降爵黜官。

”《资治通鉴》材料二 穿汉族服装的鲜卑贵族(下图)请回答:

(1)北魏孝文帝改革是中国古代历史上一次重要的改革。

依据材料一、二概述孝文帝改革的措施。

(2)根据所学知识,说明孝文帝改革对当时及后世历史发展的作用。

14.某校七年级

(1)班同学正在进行有关“我国古代社会改革”的探究活动,请你参加。

【史料呈现】

材料一 公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。

主要内容是:

编制户口,加强刑罚;奖励生产;奖励军功;承认土地私有;推行县制;统一度量衡。

材料二 北魏孝文帝促进民族交融的措施使落后的鲜卑族和其他少数民族,学到了中原汉族先进的文化,推动了社会进步,同时促进了各民族间的了解。

【问题探究】

(1)根据材料一,其中最能体现商鞅变法性质的内容是哪一项

(2)结合材料二和所学知识,指出孝文帝改革后,生活在北魏的鲜卑族女孩可能经历的是( )

①学汉语 ②穿戴汉族服饰 ③改汉姓 ④禁止与汉族贵族联姻

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④(3)通过对以上问题的探究,请你谈谈一场改革或变法要想取得成功需具备哪些条件。

15.阅读材料,回答问题。

前秦军队虽然有80多万人,但向南进军时前后相距千里,战线过长,力量分散,到达前线的只有30万人。

隔着淝水,苻坚远望对岸八公山上的草木,误以为都是晋兵,开始有所畏惧。

这一情景被后人描述为“草木皆兵”。

淝水阵前溃退后,败逃的前秦士兵,一路上听见风声鹤唳,都以为是晋军追来,因此昼夜不敢停歇。

(1)材料反映的是我国历史上哪次著名的战役

(2)请写出这次战役的时间、交战双方和结果。

(3)这次战役的结局对历史发展有何影响

答案

一、选择题

1-10:

DCABDDADDA

二、简答题

11、

(1)两个并立的政权应该是东晋和前秦。

(2)前秦的统治者是苻坚不是王猛。

(3)淝水是一条河的名称而不是城市名。

(4)前秦是氐族人建立的政权,应该是各族将士不满氐族人的统治。

(5)苻坚是前秦皇帝,不是东晋的首领。

三、材料解析题

12、

(1)北魏孝文帝。

(2)由拓跋宏改为元宏。

(3)迁都洛阳。

(4)北方民族大融合。

13、

(1)改鲜卑姓为汉姓,改鲜卑语为汉语,改鲜卑服为汉服。

(2)促进了北方民族大融合;为我国各民族共同发展的历史作出了贡献,促进了我国统一多民族国家的发展。

14、

(1)承认土地私有。

(2)A(3)条件:

改革要符合人民群众的利益,“得民心者得天下”;改革要顺应社会发展潮流,紧跟时代发展;改革要有良好的环境。

15、

(1)淝水之战。

(2)383年。

前秦、东晋。

结果东晋以少胜多大败前秦。

(3)淝水之战后,前秦的统治瓦解,北方地区重新陷入分裂和混战的状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。

人教版七年级历史上册(部编版)第19课教案 北魏政治和北方民族大交融

第19课 北魏政治和北方民族大交融

教学目标

1.讲述淝水之战的过程,学习不畏强暴、勇于抗击强敌的精神,并进一步认识到各民族之间团结的重要性。

2.知道北魏孝文帝改革的基本史实,理解孝文帝改革推动了北方民族大交融,是符合时代发展潮流的,从而初步树立维护民族团结和祖国统一的价值观。

3.理解北方地区民族交融的方式和意义。

教学重点

淝水之战,北魏孝文帝改革的措施。

教学难点

理解北方民族大交融与北魏孝文帝改革之间的逻辑关系。

教学内容

新课导入

导入1:

(材料式导入)“风声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”这些成语,其典故都与哪次战役有关?

在这一战役中,号称百万大军的前秦军队是如何被东晋的8万守军打败的呢?

导入2:

(情境式导入)“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

”同学们你知道这首民歌是哪个少数民族的吗?

再来看一段《孝文帝迁都》的视频,孝文帝就是这个少数民族的首领,他接受汉族文化,大力推行改革。

你知道他为什么要实行改革吗?

在改革的过程中,他遇到了哪些阻力?

又是怎样冲破这些阻力的?

让我们一起来寻找这些问题的答案吧。

课堂探究

板块一 淝水之战

(1)请说出淝水之战发生的时间、交战双方和结果。

(2)淝水之战的特点和影响分别是什么?

哪些成语与这次战役有关?

(3)分析前秦失败的原因,你认为决定战争胜负的重要因素是什么?

你从中得到什么启示?

(4)我们还学过哪些以少胜多的著名战役?

答案:

(1)383年。

前秦和东晋。

晋军大败前秦。

(2)特点:

以少胜多。

影响:

淝水之战后,前秦统治瓦解,北方地区重新陷入割据混战的状态;东晋在南方的统治取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。

成语:

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等。

(3)苻坚骄傲轻敌;前秦军不得人心,军队战斗力不强;前秦军队指挥不当,战线过长也是失败的原因。

决定战争胜负的重要因素是人心。

得民心者得天下。

(4)巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战。

过渡语:

淝水之战后,东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族贵族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机。

而在战后,北方地区重新陷入割据混战状态,这种局面随着北魏统一北方,结束了“十六国”以来分裂割据的局面。

板块二 北魏孝文帝改革

阅读下列材料:

材料一 (孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

教学内容

课堂探究

材料二 鲜卑族姓氏改为汉姓

鲜卑姓

汉姓

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺兰

贺

丘穆陵

穆

独孤

刘

步六孤

陆

贺楼

楼

材料三 崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书·拓跋澄传》

请回答:

(1)材料一、二分别反映了孝文帝改革的什么措施?

若有官员在朝廷上说鲜卑语,会受到什么惩罚?

这项惩罚显示出孝文帝对“禁北语”态度怎样?

(2)材料三是北魏孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都问题时所说的一番话。

其中提到,之所以迁都洛阳,是因为洛阳有千年帝都的优势,适合做北魏的都城。

孝文帝为什么要迁都洛阳?

为什么有些鲜卑贵族反对迁都洛阳?

为什么他们无法阻挡迁都?

(3)我们应该怎样评价北魏孝文帝?

答案:

(1)措施:

说汉语、改汉姓;惩罚:

免官;态度:

坚决。

(2)北魏原来的都城平城地理位置偏僻,一方面容易受到北方少数民族的威胁,另一方面又不利于对广大中原地区的统治、不利于接受汉族先进的文化;当时洛阳已很繁荣,北魏孝文帝要通过迁都洛阳取得汉族地主认可的正统地位;同时想达到统一全国的目的。

有些鲜卑贵族抱残守缺,观念落后。

迁都符合历史发展趋势,是任何力量无法阻挡的。

(3)北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。

他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族交融,促进了社会发展。

北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。

过渡语:

北魏孝文帝改革增强了北魏的实力,促进了民族交融。

板块三 北方地区的民族交融

(1)魏晋以来民族交融主要表现在哪些方面?

(2)民族交融的历史作用是什么?

(3)魏晋南北朝时期为什么会出现民族大交融?

答案:

(1)①经济生活上:

内迁各族人民开始过定居生活,从事农业生产。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等。

②文化上:

内迁各族大多已使用汉语;西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。

③民族心理上,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

(2)为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

(3)少数民族的内迁与汉族人民的交流;北魏孝文帝改革等。

结束语:

淝水之战中前秦的失败,致使北方地区再度陷入分裂和混战的状态。

北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,进行了孝文帝改革,促进了北方地区的民族大交融。

魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华文明的发展。

板书设计

当堂达标

1.成语“草木皆兵”“风声鹤唳”与中国历史上的哪次战役有关( B )

A.巨鹿之战B.淝水之战C.赤壁之战D.官渡之战

2.导致前秦政权很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态的以少胜多的战役是( D )

A.长平之战B.官渡之战C.赤壁之战D.淝水之战

3.北魏是由下列哪个少数民族所建( B )

A.氐族B.鲜卑族C.契丹族D.匈奴族

4.下列现象出现在北魏孝文帝迁都洛阳后的是( A )

①鲜卑贵族改用汉姓 ②鲜卑族改穿汉族服装 ③君臣一律用鲜卑语 ④鲜卑贵族与汉族贵族通婚

A.①②④B.②③④C.①②③D.①③④

5.北魏孝文帝改革的主要意义在于( C )

A.巩固统治B.加速经济发展C.促进民族交融D.推动文化发展

6.西晋到隋统一前的时段,北方历史发展的主流是( D )

A.民族交往B.民族冲突C.社会改革D.民族大交融

教材图

片分析

1.淝水之战形势图:

读图时,主要观察淝水所在的地理位置(它在今天的安徽省境内),以寻找历史和现实的结合点。

此战是中国战争史上以少胜多的战例之一。

同时要明确战役的交战双方,思考战役所造成的影响。

知道洛阳、长安、建康等重要地点。

2.内蒙古呼伦贝尔鲜卑族发祥地——嘎仙洞遗址:

噶仙洞为中国北魏拓跋鲜卑先祖所居石室。

1980年在洞内发现北魏太平真君四年(443)祝文刻辞。

现存铭刻的文字共201字,与史籍记载的祝文基本相符,证实为北魏王朝承认的拓跋鲜卑发祥地。

3.《北魏帝王出御图》:

此图中的帝王和大臣们均穿着长袍宽袖,为汉族服装,反映孝文帝改革后民族交融的情形。

史料积累

“(魏主)今欲断(禁止)诸北语(鲜卑语等),一从正音(汉语)。

……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

”

——《资治通鉴》

教学反思

2019-2020人教部编版七年级历史上册同步练习:

第19课 北魏政治和北方民族大交融

第四单元 三国两晋南北朝时期:

政权分立与民族交融

第19课 北魏政治和北方民族大交融

一、单项选择

1.秦王……望八公山上草木皆兵,顾谓苻融曰:

“此亦劲敌,何谓弱也。

”这件事发生在( )

A.春秋战国时期B.秦汉时期

C.三国鼎立时期D.东晋十六国时期

2.下图所示的战役带来的影响是( )

A.为曹操统一北方奠定了基础

B.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

C.解除了北方威胁,为南方发展创造了条件

D.东晋也因国力消耗过大而亡国

3.淝水之战是三国两晋南北朝时期以少胜多的著名战役之一。

在这次战役中前秦失败的原因不包括( )

A.苻坚骄傲轻敌

B.东晋的士兵战斗力强,战术正确

C.士兵不愿意为前秦卖命

D.前秦士兵人数比东晋少

4.下面为我国古代朝代更替示意图的某一片段。

图中A政权的建立者是( )

A.匈奴族B.鲜卑族C.氐族D.女真族

5.“因为旧贵族的特权和旧的部落习俗密切相连……改革鲜卑的习俗……是急需解决的一个重要问题。

”为此,孝文帝决定( )

A.地方建立县制

B.实施汉化政策

C.创立分封制

D.册封鲜卑贵族

6.当你重回498年的北魏的时候,下面不可能看到的现象是( )

A.在洛阳的街头,人们都穿着汉朝的服装

B.在朝廷中大臣在用鲜卑语向皇帝汇报

C.一家人正在举办婚礼,新郎是鲜卑人,新娘是汉族人

D.一个老师正在提问一个叫元拓的学生

7.北方民族大交融在社会生活方面成果突出,下列成果中属于魏晋时期民族交融成果的是( )

①西北民族的乐器、歌舞受到汉族人民的喜爱

②民族关系趋于缓和

③“胡”“汉”思想感情难以沟通

④汉语成为北方主要的通用语言

A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④

8.西晋时,洛阳贵族官僚争用胡床、方凳等西北各族的家具。

对这一现象解读最准确的是( )

A.内迁各族的文化习俗影响了汉族

B.洛阳贵族官僚生活简朴

C.汉族的习俗影响了内迁各族

D.洛阳贵族官僚盲目攀比

二、组合列举

9.魏晋南北朝时期,我国政权分立,民族出现大交融。

(1)439年,北魏统一了________,结束了十六国以来分裂割据的局面。

(2)十六国北朝政权的统治者沿袭中原的统治方式,实行____________制度。

(3)北方地区民族的交往、交流和交融,进一步丰富了中华民族的物质文化和________文化。

三、材料解析

10.阅读材料,回答问题。

材料一 魏主曰:

“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。

此间用武之地,非可文治,移风易俗,信甚为难。

崤函帝圣,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

”

——《魏书》

材料二 孝文帝曰:

“今欲断诸北语,一从正音。

其年三十已上,习性已久,容不可猝革。

三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

”

——《资治通鉴》

(1)材料一中的“魏主”是哪个皇帝?

他决定将都城迁到哪里?

(2分)

(2)材料二“北语”“正音”各指什么语言?

为此,孝文帝采取了什么措施?

(3分)

(3)除了材料二中的措施外,孝文帝还采取了哪些汉化措施?

这些措施产生了什么影响?

(4分)

1.D [解析]根据题干材料中的“秦王”和“草木皆兵”等可知这件事是发生在东晋十六国时期的淝水之战。

2.C [解析]结合所学知识可知,淝水之战前秦战败,东晋成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定,为南方发展创造了条件,A、B、D说法不正确。

3.D

4.B [解析]A是北魏,北魏是由鲜卑族建立的政权。

5.B [解析]结合所学知识可知,为了便于学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝采取了一系列汉化政策:

禁胡服、说汉语、通婚姻、改姓氏等。

故选B。

6.B [解析]依据所学知识可知,498年的北魏是孝文帝统治时期,北魏孝文帝推行了一系列汉化措施促进了民族的交融。

其改革措施主要包括:

禁胡服、说汉语、通婚姻、改姓氏等。

所以当时朝廷中大臣在用鲜卑语向皇帝汇报是错误的。

故选B。

7.C [解析]依据所学知识分析可知,东汉末年以后不断迁居中原的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族,与当地汉人错居杂处,相互学习,生产互补,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融,汉语成为北方主要的通用语言,西北民族的乐器、歌舞等受到汉族人民喜爱,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,所以③表述不符合史实,排除③。

故选C。

8.A [解析]根据所学可知,西晋是汉族人建立的政权,汉族人家中出现少数民族的家具胡床、方凳,这一现象说明少数民族的文化习俗影响到了汉族,A项符合题意;用少数民族的家具是生活习惯的改变,不是贵族生活简朴,B项排除;题干没有提及汉族的习俗影响了内迁各族,C项排除;题干并无盲目攀比的意思,D项排除。

故选A项。

9.

(1)北方

(2)君主专制 (3)精神

10.

(1)北魏孝文帝。

洛阳。

(2)“北语”:

鲜卑语。

“正音”:

汉语。

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

(3)以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

促进了民族交融,也增强了北魏的实力。