版 第2部分 第5单元 第10讲 新民主主义革命的崛起和国共的十年对峙Word文档下载推荐.docx

《版 第2部分 第5单元 第10讲 新民主主义革命的崛起和国共的十年对峙Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版 第2部分 第5单元 第10讲 新民主主义革命的崛起和国共的十年对峙Word文档下载推荐.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

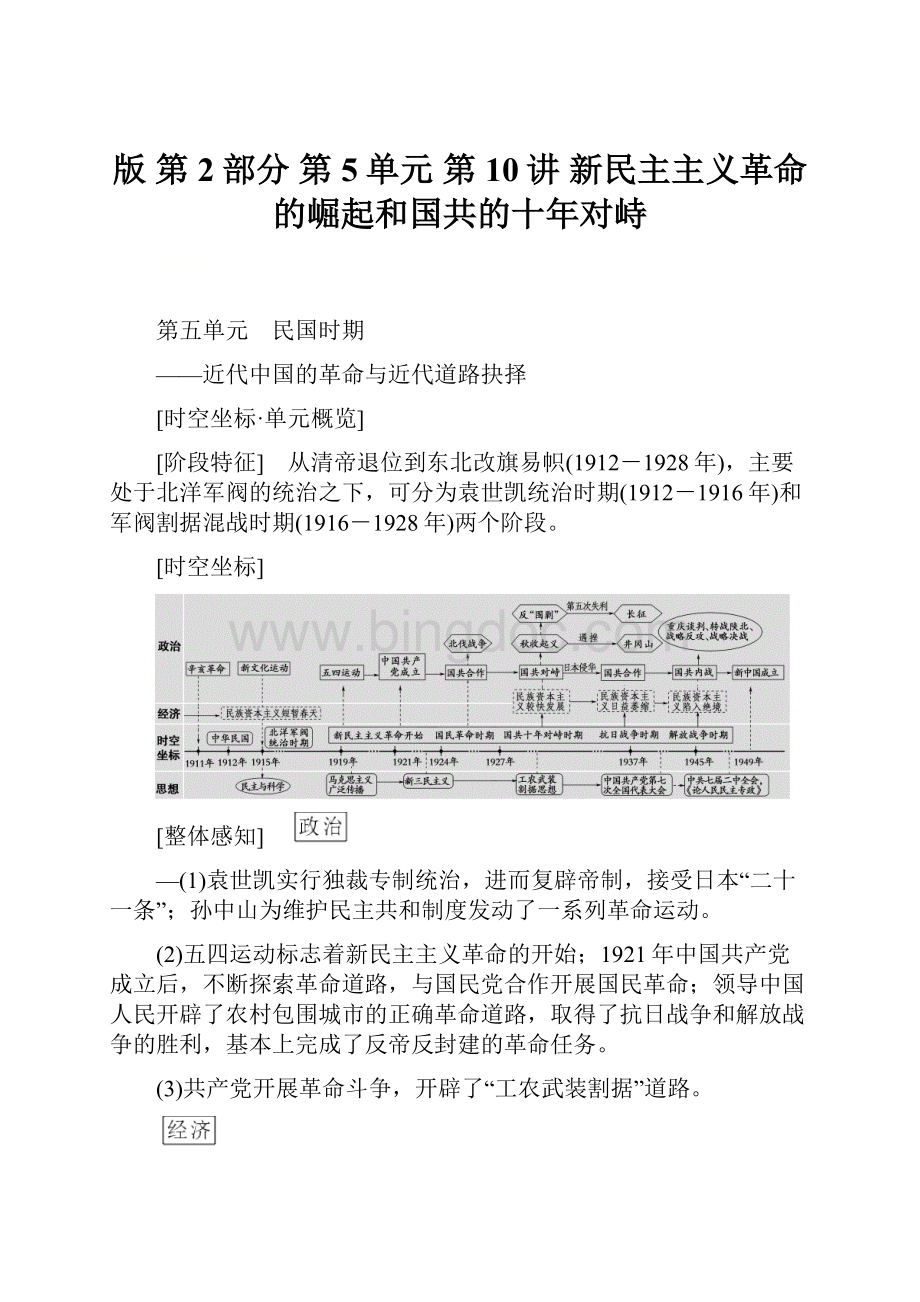

中国代表团拒绝在和约上签字。

4.影响

(1)是一次彻底地不妥协地反帝反封建的革命运动。

(2)青年学生是先锋,工人阶级成为主力军。

(3)促使知识分子开始走上同工人相结合的道路,促进了马克思主义的传播。

(4)五四运动成为中国新民主主义革命的开端。

[轻巧识记] 五四爱国运动

二、中国共产党的诞生

1.中共“一大”(1921年)

(1)背景:

马克思主义的广泛传播及其与中国工人运动的日益结合;

共产国际的帮助。

(2)标志:

1921年7月23日,中共“一大”在上海召开。

奋斗目标

推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政

工作中心

组织工人阶级,领导工人运动

领导机构

成立中央局,选举陈独秀为总书记

(3)意义:

中国革命的面貌焕然一新。

2.中共“二大”(1922年)

(1)最高纲领:

实现共产主义。

(2)最低纲领:

即民主革命纲领,打倒军阀,推翻国际帝国主义的压迫,统一中国为真正的民主共和国。

是中国近代以来第一个彻底地反帝反封建的民主革命纲领。

[形象记忆] “自从有了中国共产党,中国革命的面貌焕然一新”的“新”

三、国民革命

1.背景

(1)工人运动遭受挫折,中国共产党由此认识到建立革命统一战线的必要性。

(2)孙中山深感人民群众力量的伟大,决定“以俄为师”,同意以“党内合作”的方式同中国共产党合作。

2.标志

1924年,中国国民党“一大”在广州召开。

3.准备

1925年,成立广州国民政府,整编国民革命军,统一了广东革命根据地。

4.高潮:

北伐战争(1926-1927年)。

(1)目标:

打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国。

(2)成就:

歼灭了吴佩孚、孙传芳的主力,革命势力发展到长江流域,动摇了北洋军阀的统治。

5.结果

在国内外反动势力的支持下,蒋介石、汪精卫发动反革命政变,陈独秀坚持右倾错误,放弃革命领导权,国民革命最终失败。

[易误警示] 国民革命需要澄清的几点认识

(1)国民党一大讨论的是国民党改组问题,国民革命是由国共两党共同领导的,而不是由国民党单独领导的。

(2)第一次国共合作的方式是党内合作,而不是党外合作,也不是两党合并;

第二次国共合作是党外合作。

(3)新三民主义并不等于联俄、联共、扶助农工的三大政策,前者是纲领与目标,后者是方法与手段。

(4)新三民主义是国共合作的政策基础,是国民革命的旗帜,这并不意味着中共放弃了马克思主义。

(5)国民革命基本上推翻了北洋军阀的反动统治,北伐战争胜利了,但并没有推翻北洋军阀统治的基础,没有完成反帝反封建的任务,大革命失败了。

[教材补遗]__正确认识北洋军阀统治时期

1.分期

北洋军阀统治时期从1912年3月袁世凯在北京就任临时大总统开始,到1928年底张学良东北易帜结束,持续16年,又可分为袁世凯统治时期(1912-1916年)和军阀割据混战时期(1916-1928年)两阶段。

2.认识

传统观点认为北洋军阀是我国近代历史上出现的反动卖国的军阀集团,北洋军阀统治时期是中国历史上最黑暗最反动的时期,中国社会半殖民地化程度进一步加深的时期,然而这一时期又是新的革命力量孕育发展的时期。

(1)政治上:

资产阶级革命派为捍卫民主革命胜利果实,发动了一系列革命运动,但未能给灾难深重的中国找到一条正确的出路。

五四运动成为中国新民主主义革命的开端,无产阶级登上政治舞台;

中国共产党成立,国共两党实现第一次合作,掀起了国民革命运动,基本上推翻了北洋军阀的统治。

由于国民党右派叛变革命,国民革命以失败而告终。

(2)经济上:

民族工业出现“短暂的春天”,为旧民主主义革命向新民主主义革命的转变奠定了经济基础和阶级基础。

(3)思想文化上:

辛亥革命后,“民主共和”“实业救国”以及民主与科学思潮兴起,新文化运动动摇了封建思想的统治地位,后期传播了马克思主义,推动了中国民主革命的发展。

[素养对接·

融会贯通]

[素养1—时空观念]

1.新民主主义革命的崛起

2.比较新、旧民主主义革命

项目

旧民主主义革命

(1840-1919)

新民主主义革命

(1919-1949)

范畴

属于世界资产阶级革命的范畴

属于世界无产阶级革命的范畴

领导阶级

资产阶级

无产阶级

革命前途

资产阶级共和国

人民民主专政的国家

指导思想

西方资产阶级民权、平等学说

马列主义、毛泽东思想

革命任务

反帝反封建

革命性质

资产阶级民主革命

[素养2—史料实证]

►探究1 五四运动的影响

史料一 我们要知道,在当年,一个国家落后,不仅仅会招致侵略,更重要的是会造成国人的民族情感和国家意识的淡薄。

关于这种情况,我们只要拿1895年的公车上书运动与1919年的五四运动略做比较,就可以明了其中原委。

……(前者)仅仅集中在文武官员和一些中心城市的举人中间,在全国大多数地方几乎没有太多反响。

……(而后者)全国各大中城市几乎都有响应。

其实际参与者,既有上层政府官员,又有大批知识分子和青年学生,甚至还有相当多的普通市民,包括工人和店员卷入其中。

不仅其参加人数超过公车上书运动不知多少倍,而且其影响也大得太多了。

——杨奎松《何谓民族主义及我们应该怎样爱国?

》

史料二 在国内反帝爱国运动的压力下,华盛顿会议上,中国代表据理力争,达成山东问题之解决。

随后,会议通过的《九国公约》又规定:

“施用各种之权势,以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则。

”

——摘编自齐世荣《世界史:

现代史编(上)》

(1)结合史料一和所学知识,从资讯传播、教育状况及民众观念的角度分析促成这种超越的因素。

(2)根据史料二并结合所学知识,分析中国代表“据理力争”的背景及其结果,揭示《九国公约》的实质。

(1)史料一论述了五四运动对公车上书的超越。

解读史料注意前后对比,从参加的城市、实际参与者和参与人数的对比中来理解“超越”之意。

“大中城市”“其实际参与者”“参加人数”等信息,说明了五四运动规模更大,社会基础更广泛,影响更大。

(2)史料二揭示了五四运动的影响和《九国公约》的实质。

从“山东问题”的解决来理解五四运动的影响,从“机会均等”理解《九国公约》的实质。

根据史料“在国内反帝爱国运动的压力下……达成山东问题之解决”可知,五四运动促成了山东问题的解决。

(1)因素:

电讯、报刊发展,传播速度快,影响范围广;

新式教育推广,先进知识分子与青年学生群体壮大,思想活跃;

民主观念逐渐深入人心,民众关注国事。

(2)背景:

中国人民日益高涨的恢复领土和主权完整的要求;

帝国主义调整在华利益。

结果:

收回山东主权;

日本被迫放弃“二十一条”中的一些条款。

实质:

打破日本对中国的独占,使中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

►探究2 民主革命的新高潮——国民革命

史料 总而言之,国共合作主导下的国民革命,是一场更富有现代意义上的社会革命性质的大革命。

与辛亥革命相比,这场革命与社会生活各个领域的变迁更加密切相关,革命的社会动员程序和民众参与积极性更加高涨,是在对政治共同体作出新的解说(新三民主义)的前提下,由一个新的政治上层来取得政权,建立起更强有力的政治体制。

它反映的历史主流,是在中国建立起对外自主独立的、对内具备有效权力和权威体系的统一的现代民族国家。

——陈勤、李刚、齐佩芳著《中国

现代化史纲·

无法告别的革命》

依据史料,分析国民革命与辛亥革命相比呈现出怎样的新特点?

史料反映了国民革命是第一次国共合作的具体实践,呈现出与以往革命不同的新特点。

史料分为四个层次。

“与辛亥革命相比”体现了国民革命基础广泛,“新三民主义”体现了国民革命指导思想新。

“强有力的政治体制”体现国民革命以国共合作的方式进行。

“历史主流”体现了国民革命追求“自主独立”“现代民族国家”体现国民革命有反帝要求。

新特点:

宣传发动广,群众参与多(群众基础更泛);

国共两党合作;

以新三民主义作指导;

具有明确的反目标。

[素养3—历史解释]

1.五四运动对中国现代化的影响

(1)新式知识精英群体走上中国历史舞台。

通过新文化运动和反巴黎和会出卖中国利益的社会运动,新式知识群体精英整体地、主动地出现在中国社会现代化的舞台上,成为一支不可忽视的巨大力量,这充分展现了他们改造中国的主动意识、集体意识。

(2)近代民族国家意识逐渐觉醒。

巴黎和会上列强对于日本侵略中国的要求予以满足的做法使接受近代民族国家意识的知识群体终于忍无可忍,最终以火山爆发的方式表现出来。

这种意识的形成对于后来中国的民族独立起到了巨大的保障作用。

(3)对现代化的探索不断深入。

五四运动从根本上说是一场思想文化运动,其政治运动也是在近代思想文化的长期熏陶下自然发酵出来的。

五四新文化运动无论是提倡文学革命,还是提倡思想启蒙,无论是提倡社会风俗变革,还是主张个性自由,都触及了西学东渐下的中国文化改造命题。

2.国民革命运动的特点和历史功绩

(1)特点

①革命任务:

“打倒列强,除军阀”说明当时中国的革命任务是反帝反封建。

②群众基础:

以国共两党合作为核心,形成了四个阶级的统一战线。

③指导思想:

马克思主义和新三民主义两大革命指导思想并存,其中新三民主义占主导地位。

④革命军队:

组建正规的新式革命军队,并进行了规模空前的北伐战争。

(2)历史功绩

①它是中国近代史上前所未有的人民革命,基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。

②对新民主主义革命的进程有重要作用。

国民革命运动宣传了中国共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了中国共产党在群众中的影响;

中国共产党开始掌握一部分革命武装;

广大群众受到了一次革命的洗礼。

[素养4—家国情怀]

弘扬五四精神,彰显家国情怀

(1)五四精神的基本内涵:

五四精神蕴含着爱国、进步、民主、科学的伟大精神;

五四精神体现了追求真理而勇敢解放的精神;

五四精神具有强烈的民族感和时代感,是高度的社会责任感和先进的思想意识相结合的精神。

(2)五四精神的弘扬:

近百年来,五四精神已经成为中国青年不朽的符号象征。

五四精神生生不息,激励无数进步青年投身于救亡图存、民族复兴的历史进程中,为国家兴盛、民族富强而奋发有为、艰苦奋斗,就在于其爱国主义的精神内核。

(3)彰显家国情怀:

爱国主义具有强大的感染力、凝聚力、号召力,在当前更有必要透过弘扬五四精神来强化爱国主义,彰显家国情怀。

让五四精神在社会主义建设伟大事业的征程中绽放出更加绚丽的色彩。

1.1919年五四运动前后,在中国政治舞台上,各种社会思潮如雨后春笋,应运而生,其中有马克思主义、近代中国自由主义、近代中国保守主义、近代中国无政府主义、近代中国民族主义、近代中国民粹主义、近代中国三民主义、近代中国科学主义、近代中国实用主义、近代中国改良主义。

这种现象反映了( )

A.各种政治势力角逐使中国政局动荡

B.政党政治成为社会政治生活的主流

C.社会主义成为民主革命的必然选择

D.中国国民的民族国家意识日益觉醒

D [材料主要强调的五四运动前后带来的思想解放,而不是侧重于五四运动产生的原因,故A项错误;

五四运动时期社会政治生活的主流是反帝反军阀,实现统一,故B项错误;

材料中涉及多种思想,并非单独强调马克思主义,故C项错误;

五四运动时期产生的社会思潮与当时的社会背景息息相关,中华民族危机加深,人们急需寻找救亡图存的道路,这充分体现了人们的民族国家意识的觉醒与加强,故D项正确。

]

2.1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会制定了党的民主革命纲领:

消除内乱,打倒军阀,建立国内和平;

推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立,统一中国为真正的民主共和国。

这一纲领( )

A.迈出马克思主义中国化的重要一步

B.是对实现共产主义宏伟目标的科学阐释

C.直接推动了国共合作的国民大革命

D.为反帝反封建的社会主义革命指明方向

A [中共二大的民主革命纲领是符合中国革命实际需要的指导思想,体现了马克思主义与中国国情相结合,故A项正确;

材料中的民主革命纲领以实现民主共和国为目标,没有涉及建立共产主义事业,故B项错误;

直接推动国共合作国民革命的是中共三大党内合作方针,故C项错误;

社会主义革命目标是推翻资产阶级政权,故D项错误。

3.据中共北方局机关刊物《政治生活》周刊记载:

“(1925年)北方地区的国民党,已经走上了一条政党的轨道,已经有了比较严密的组织与纪律,已经慢慢地取得民众的同情与支持,在数量和质量上都表现出了长足进步。

”这主要得益于( )

A.中国共产党的妥协让步

B.中国国民党的正确领导

C.国共合作的强有力推动

D.国民党得到民众的支持

C [“(1925年)北方地区的国民党”时期处于国共合作的时期,不存在中共的妥协,故A项错误;

根据所学知识可知,在国民革命时期,“已经走上了一条政党的轨道,已经有了比较严密的组织与纪律,已经慢慢地取得民众的同情与支持”主要原因是国共合作的成果,故B项错误;

根据“北方地区的国民党,已经走上了一条政党的轨道,已经有了比较严密的组织与纪律,已经慢慢地取得民众的同情与支持,在数量和质量上都表现出了长足进步”可得出其主要源于国共合作的成果,故C项正确;

“慢慢地取得民众的同情与支持”可以看出国民党不代表广大民众的利益,而民众的支持主要是由于中共与工农群众的紧密联系,故D项错误。

考点2

国共的十年对峙

一、工农武装割据

(1)南昌起义:

1927年8月1日发动,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。

(2)八七会议:

确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,决定秋收时发动武装起义。

(3)秋收起义:

1927年9月,湘赣边秋收起义,损失惨重。

2.开辟

1927年10月,毛泽东创建井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火。

3.内容

(1)土地革命:

打土豪,分田地,废除封建剥削制度。

(2)政权建设:

1931年11月成立中华苏维埃共和国。

(3)武装斗争:

进行武装斗争,粉碎国民党反动派的前四次“围剿”。

[图示记忆] “工农武装割据”思想的内容及关系

二、红军长征

1.原因

红军第五次反“围剿”以失败告终,被迫进行战略转移。

2.开始

1934年10月,中央机关和红军开始长征。

3.转折:

遵义会议(1935年)

(1)内容:

纠正了博古等人的“左”倾军事路线,肯定了毛泽东的正确军事主张。

取消博古、李德的军事指挥权,选举毛泽东为政治局常委。

(2)意义:

事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,成为党的历史上生死攸关的转折点;

是中国共产党由幼稚走向成熟的标志。

4.会师

1935年10月,中央红军在陕北吴起镇与当地红军会师;

1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁会师。

5.意义

粉碎了国民党的“围剿”,使中国革命转危为安;

铸就了伟大的长征精神。

[轻巧识记] 数字法归纳国共的十年对峙

(1)一个核心:

农村革命道路的探索。

(2)三点成就:

开辟了井冈山道路;

形成了以毛泽东为首的党的正确领导;

提出了抗日民族统一战线的方针策略。

(3)四个转移:

工作重心由城市转移到农村;

最高决策由错误到正确;

革命中心由南方转移到北方;

中国时局由内战转移到“一致对外”。

(4)六点实践:

南昌起义、八七会议、秋收起义、创建革命根据地、红军长征、遵义会议。

1.国共的十年对峙

2.“工农武装割据”

►探究 指引中国革命的灯塔——“工农武装割据”思想

史料一 1927年8月以后,中国共产党人同时选择了两条道路:

一条是仿俄国十月革命的道路,进行城市武装暴动,如南昌起义、广州起义等;

另一条是仿中国的历史传统,在边远的农村进行武装暴动。

史料二 历史学家金冲及论述说,孙中山曾提出“耕者有其田”的口号,但国民党当政后并没有实行这一政策。

20世纪30年代时,中国广大农村仍然是半数以上土地掌握在不足人口总数10%的地主富农手中。

中国共产党发动土地革命,使数百万无地少地农民获得土地。

史料三 政治局扩大会议认为一切事实证明我们在军事上的单纯防御路线,是我们不能粉碎敌人五次“围剿”的主要原因。

——《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》

(1935年2月8日)

(1)结合史料一和所学知识,在中国革命道路的探索上毛泽东做了哪些贡献?

(2)根据史料二和所学知识,说明中共发动土地革命的目的是什么?

(3)有人说,红军长征是中国革命的重要转折点,使革命发生了重大变化。

结合上述史料和所学知识,谈谈你的认识。

(1)史料一说明当时中国共产党内部在革命道路上出现重大分歧,党内存在着走城市为中心和农村为中心的两条革命道路。

(2)史料二反映了中共发动土地革命的目的。

抓住关键信息“使数百万无地少地农民获得土地”判断土地革命的实质,表明土地革命的实质是消灭地主土地所有制。

(3)史料三反映了红军长征的直接原因是第五次反“围剿”的失败,主要原因是王明的“左”倾错误。

(1)发动秋收起义,创建井冈山革命根据地;

撰写了《中国红色政权为什么能够存在》、《井冈山的斗争》、《星星之火可以燎原》等文章,形成了“工农武装割据”理论。

(2)调动农民参加革命的积极性,巩固根据地红色政权,推动根据地经济发展。

(3)革命区域由南方转到北方;

党的领导核心由王明转移到毛泽东;

革命策略由反蒋抗日到联蒋抗日。

中国共产党从幼稚走向成熟的历程

(1)探索期:

从中国共产党成立至国民革命失败。

①中国共产党成立后,从中国的国情出发,认识了民主革命纲领的重要性。

1922年,中共“二大”制定的“民主革命纲领”第一次在中国人民面前明确提出彻底地反帝反封建的革命纲领。

②从第一次工人运动高潮受挫认识到建立统一战线的重要性。

中共“三大”确定了统一战线方针,决定同孙中山领导的国民党合作,1924年国共两党合作,建立了革命统一战线,推动了国民革命的发展。

(2)成熟期:

土地革命时期。

①从大革命失败的教训中,中国共产党认识到革命领导权和武装斗争的重要性。

②从理论和实践上探索出一条夺取革命胜利的正确道路。

建立了井冈山革命根据地,创立“工农武装割据”理论,找到了适合中国国情的民主革命道路。

③从依赖共产国际到独立自主地处理党内问题。

遵义会议的召开使革命形势转危为安。

④依据社会主要矛盾的变化,正确处理国共两党的关系,促成抗日民族统一战线的建立和全民族抗战,打败了日本侵略者。

弘扬长征精神,彰显家国情怀

(1)长征精神的基本内涵

①长征精神是乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;

勇于战斗,无坚不摧的革命英雄主义;

重于求实,独立自主的创新胆略;

善于团结,顾全大局的集体主义。

②长征精神的主题是“一不怕苦,二不怕死”,长征精神的显著特点是革命的乐观主义。

③长征精神,是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的高度体现,是保证党和人民的事业从弱小走向强大的精神力量,是中国共产党人政治本色的集中体现,在今天依然有着重要的时代意义。

(2)弘扬长征精神

在中国共产党领导的新民主主义革命斗争中,中国工农红军的长征,是最惊心动魄、最艰苦卓绝、最威武雄壮、最精彩纷呈的一幕。

中国工农红军的长征,是中国无产阶级的伟大壮举,是中国革命转危为安的根本转折,是古今中外军事史上的奇迹,是中国革命史上一座不朽的丰碑。

长征中形成的长征精神是中国共产党伟大精神的重要组成部分。

(3)彰显家国情怀

①家国情怀是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求,在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征途中,追溯长征精神更具有深刻的现实意义。

②长征精神,在艰苦的战争年代,曾经鼓舞广大共产党员和指战员们不畏艰险,前仆后继,英勇牺牲,推翻了压在中国人民头上的三座大山,创建了中华人民共和国。

③在和平时期,它激励人民群众在一穷二白的基础上,奋勇拼搏,开创了社会主义革命和建设的新时代。

“苦不苦,想想长征二万五”,已经成为实现中华民族伟大复兴的巨大动力。

1.八七会议通过的《最近职工运动议决案》指出:

“工人阶级应该时刻准备能领导并参加武装暴动。

以乡村农民之胜利为依据,推翻反革命政权,而建立革命平民的民权的城市政府”。

材料表明当时中共中央( )

A.确定了土地革命的方针

B.坚持以城市为中心的革命模式

C.摆脱了共产国际的影响

D.主张走“农村包围城市”的革命道路

B [结合所学知识,土地革命是指打土豪、分田地,题目中并未牵涉,故A项错误;

根据题目中“建立革命平民的民权的城市政府”得出:

此时中共还坚持以城市为中心的革命模式,故B项正确;

此时中共并未摆脱共产国际的影响,中共首次独立做出决策,摆脱共产国际的影响是在1935年遵义会议上,故C项错误;

主张走“农村包围城市”的革命道路是在秋收起义进攻长沙失败后,与题意不符,故D项错误。

2.下图是1927—1928年中共党员成分构成变化示意图。

造成这一变化的主要原因是( )

A.国民革命运动失败B.湖南农民运动高涨

C.新的革命道路开辟D.工人运动转入低潮

C [分析材料可知,1927年中共党员以工人阶级为主,而1928年中共党员以农民阶级为主。

1927年秋收起义失败后,毛泽东转战井冈山,开辟了一条农村包围城市的新的革命道路,因而大量吸引农民加入革命队伍,故C项正确。

3.1932年5月9日,中华苏维埃共和国成立后,红色政权打响了惩治腐败分子的第一枪,叶坪村苏维埃政府主席谢步升被处决。

同年12月,中共中央执行委员会颁布了第一个惩治腐败的法令。

类似法令( )

A.有助于革命根据地的巩固

B.是工农红色政权存在的前提

C.扩大了中央革命根据地范围

D.说明中央苏区推崇法律至上

A [根据题意,