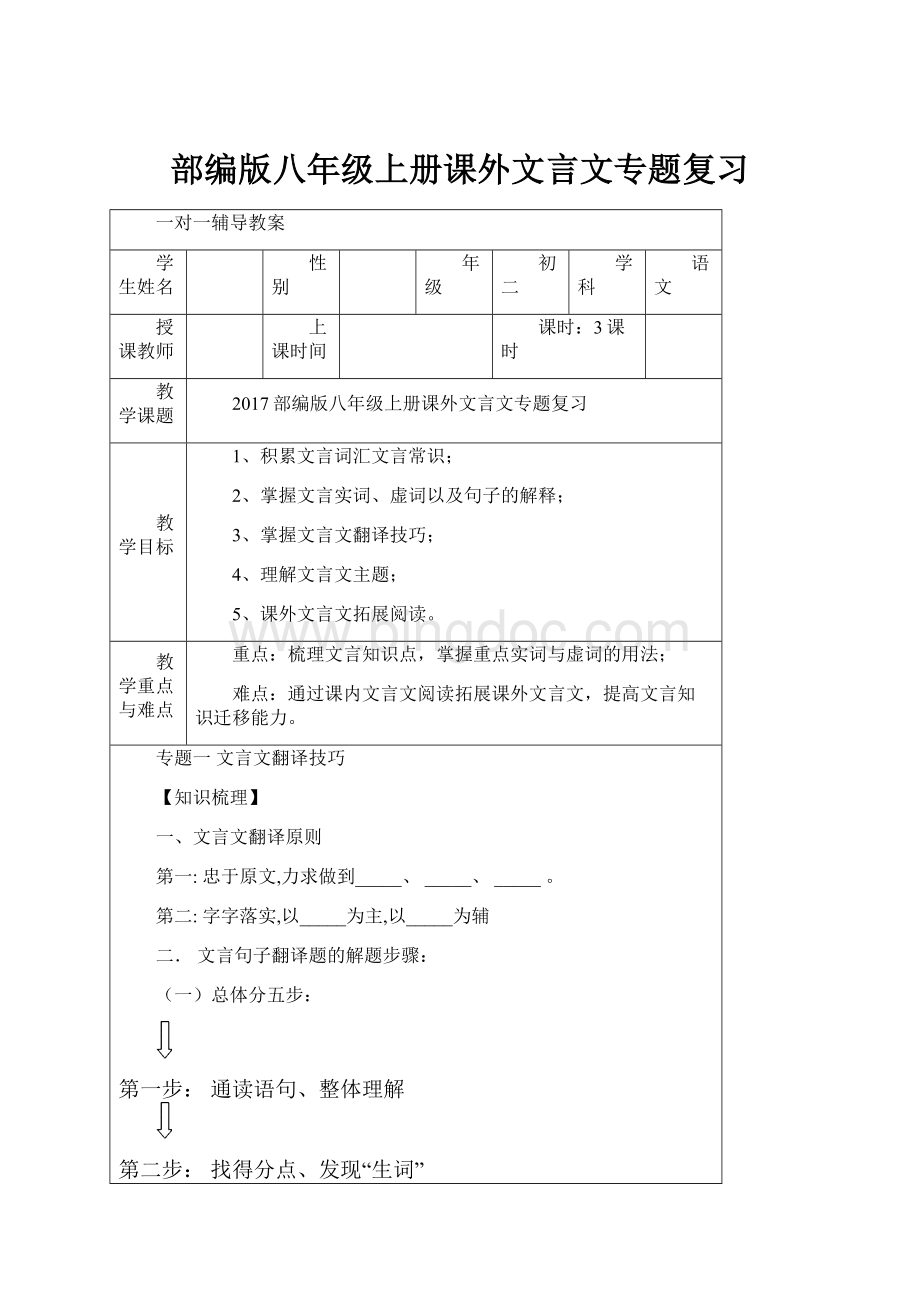

部编版八年级上册课外文言文专题复习文档格式.docx

《部编版八年级上册课外文言文专题复习文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版八年级上册课外文言文专题复习文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

(1)用“者”、“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,……也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;

有单用“者”或“也”的,也有“者也”在句尾连用的。

如:

莲,花之君子者也。

《爱莲说》

(2)用副词“乃”、“则”、“即”、“皆”等表判断。

这种形式也较为多见。

此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)

(3)用动词“为”、“是”表判断,其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋(《桃花源记》)

(4)用否定副词“非”等表示否定的判断。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(孟子《得道多助,失道寡助》)

2、疑问句

文言文中的疑问句,一般要用疑问代词(谁、何、曷、安、孰等)或疑问语气词(乎、邪(ye))提出问题。

用疑问代词的,如:

微斯人,吾谁与归?

用疑问语气词的,如:

学而时习之,不亦说乎?

(《论语》)

2、被动句

被动句是表示被动意义的句子。

文言文中,常常借助一些介词表示被动。

(1)用介词“于”、“受……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(《赤壁之战》)

(2)用“为”、“为……所……”(“为”引出动作的主动者)。

山峦为晴雪所洗。

(《满井游记》)

(3)用“见”、“见……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

吾长见笑于大方之家。

(《庄子秋水》)

(4)动词本身表被动含义,需要根据上下文来判断。

傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中……(《生于忧患,死于安乐》)

4、省略句

古代汉语和现代汉语都有很多省略现象,古汉语中更为多见。

常见的有以下几种。

(1)省略主语。

停数日,辞去。

(《桃花源记》)

(2)省略谓语。

文言中谓语的省略较多见。

择其善者而从之,(择)其不善者而改之。

(《论语十则》)

(3)省略宾语。

屠惧,投(狼)以骨,一狼得骨止,一狼仍从(屠)。

(《狼》)

5、倒装句

所谓倒装句,是比照现代汉语说的。

文言中句子的语序多有变化,常见的有以下几种。

(1)谓语前置。

如:

甚矣,汝之不惠!

(《愚公移山》)

(2)宾语前置。

宾语前置情况相当多见,主要有以下几种情况:

否定句中代词作宾语,宾语提前。

天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠(弗怠之)。

(《送东阳马生序》)

疑问句中代词作动词或介词的宾语,宾语提前。

(与谁)(《岳阳楼记》)

用“之”或“是”把宾语提前。

唯利是图(图利)

(3)定语后置。

文言中,一些修饰性的定语常常置于中心词之后。

马之千里者。

(马说)

(4)介宾短语后置。

在现代汉语里,介词结构常常放在动词前作状语,古代汉语里则往往置后作补语。

青,取之于蓝,而青于蓝。

(荀子(《劝学》)

第四步:

草拟底稿、连词成句

调整至答卷

总结规律:

①做翻译题的时候,应该有踩点得分的意识,要洞悉命题者关键想考查你哪些地方。

要抓住翻译的两个关键点:

一是关键词,二是特殊句。

②借助字音、字形判断;

借助成语(词语)判断;

借助课内文言知识积累;

借助上下语境推断;

借助语法结构推断。

三.文言句子翻译的方法:

(一)“留”字诀

指定学生翻译下面一个句子:

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

(《记承天寺夜游》)

参考译文:

元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,月光照进屋子,我高兴地起床走到户外。

师生归纳该句翻译特点:

保留法——保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。

课堂练习:

崇祯五年十二月,余住西湖。

(二)“换”字诀

经纶事务者,窥谷往反。

——《与朱无思书》

治理政务的人,看到这些幽美的山谷,也会流连忘返。

师生讨论归纳该句翻译特点:

替换法——有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。

古汉语中还有一些词类的活用现象,也应该用现代汉语的相应的词语加以置换。

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

(《邹忌讽齐王纳谏》)

译:

(三)“删”字诀

指定学生翻译下面的一个句子:

夫不能以游堕事,潇然于山石草木之间者,为此官也。

译文:

(我)不能因为游玩而耽误公事,在山石草木之间这样潇洒的,只有我担任的这个官职了。

师生讨论归纳该句翻译的特点:

删减法——文言中有些虚词的用法,在现代汉语里没有相应的词替代,如果硬译反而别扭或累赘,译文时可删减。

这些词包括:

发语词、凑足音节的助词、结构倒装的标志、句中停顿的词、个别连词及偏义复词中虚设成分等。

嗟夫!

予尝求古仁人之心

(四)“补”字诀

指定学生翻译下面的句子:

①见渔人,乃大惊,问所从来。

译文:

(他们)看见渔人,就非常吃惊,问他是从哪里来的。

忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

担心(人家)说坏话,惧怕(人家)批评指责(的心情),觉得满眼萧条景象,感慨到了极点而十分悲伤矣。

增补法——原句中有省略或古今用词不同的地方,可根据现代汉语语法增加或补充一些成分,使译文显得通顺。

(五)“调”字诀

指定学生翻译下面句子:

居庙堂之高则忧其民;

处江湖之远则忧其君。

——《岳阳楼记》

在朝廷上做官就为他的百姓忧虑;

处在江湖就替他的君主担忧。

调序法——由于古今语法的演变,有的句型表达方式有所不同,译文时,应按现代汉语的语法习惯及时调整。

包括:

主谓倒装、宾语前置、定语后置和介词短语后置等。

①

古之人不余欺也。

②

权知其意,执肃手曰:

“卿欲何言?

”

马之千里者,一食或尽粟一石。

(五)“变”字诀

1、名词活用为动词

例:

(1)但微颔之(《卖油翁》)“颔”转化为动词“点头”。

(2)每至晴初霜旦(《三峡》)“霜”转化为动词“下霜”

2、名词作状语

(1)日扳仲永环谒于邑人(《伤仲永》)“日”是“天天”。

(2)斗折蛇行(《小石潭记》)“斗”“蛇”是“像北斗星”“像蛇”的意思。

3、名词、动词、形容词的互用

猛浪若奔(《与朱元思书》)“奔”,动词转化为名词,“飞奔的马”。

4、意动用法

1.父异之(《伤仲永》)“异”是“以之为异”。

2.渔人甚异之(《桃花源记》)

“异”是“以之为异”。

5、使动用法

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形(《陋室铭》)“乱”“劳”是“使耳乱”“使形劳”。

教师归纳总结:

《文言文句子翻译歌》

熟读全文,领会文意;

扣住词语,字字落实。

切勿漏译,准确第一;

单音词语,双音换替。

国年官地,保留不译;

遇有省略,补充完整。

调整词序,删去无义;

修辞用典,辅以意译。

推断词义,前后联系;

字词句篇,连成一气。

带回原文,检查仔细;

通达完美,翻译完毕。

随堂演练·

1.驴不胜怒,蹄之(《黔之驴》)“蹄”转化为动词__________________。

2.妇抚儿乳(《口技》)“乳”转化为动词_________________________。

3.不能名其一处也(《口技》)“名”转化为动词___________________。

4.其夫呓语(《口技》)“呓语”转化为动词_______________________。

5.会宾客大宴(《口技》)

“宴”由名词转化为动词__________________。

6.泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者(《满井游记》)“泉”“茗”“罍”“歌”“红装”“蹇”等分别转化为动词__________、__________、__________、__________、__________、__________。

7.余则缊袍敝衣处其间(《送东阳马生序》)“缊袍敝衣”是________________________。

8.从小丘西行百二十步(《小石潭记》)“西”是____________________。

9.有亭翼然临于泉上者(《醉翁亭记》)“翼”是____________________。

10.犬牙差互(《小石潭记》)“犬牙”是____________________。

11.山行六七里(《醉翁亭记》)“山”是____________________。

12.下见小溪(《小石潭记》)

“下”是____________________。

13.温故而知新(《论语•为政》)“故”“新”,形容词转化为名词,______________、________________。

14.父利其然也(《伤仲永》)“利”是_________________________________。

15.邑人奇之(《伤仲永》)“奇”是___________________________________。

16.望峰息心(《与朱元思书》)“息”___________________________。

星火作业·

湖心亭看雪

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余,大喜曰:

“湖中焉得更有此人?

”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:

“莫说相公痴,更有痴似相公者!

”

1、解释下列加点的词语。

(3分)

(1)是日,更定矣。

()

(2)及下船()(3)问其姓氏,是金陵人,客此。

()

2、用现代汉语翻译下面的句子。

(1)是日更定矣,余挐一小船,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

_________________________________________________________________________________________________

3、下列对文章内容的理解,不正确的一项是()

A、“独往湖心亭看雪”一句中“独”字映衬出环境的幽静、空旷,也暗示作者的“痴”(不同凡响),为下文作伏笔。

B、“痴”与课文开头“独往湖心亭看雪”相呼应,写出来了作者超然脱俗的性格。

C、作者在写作本文时,明朝已经灭亡,可是他仍然用明朝的年号,含蓄地表达了作者独故国的怀念。

D、作者以舟子的喃喃之语来收束全文,画龙点睛,深化意境。

对此迷人雪境,“痴”情人不止“我”一个,这也是一种巧妙的正面描写。

言默戒杨时

邻之人有鸡夜鸣,恶其不祥,烹之。

越数日,一鸡旦而不鸣,又烹之。

已而谓予日:

“吾家之鸡或夜鸣,或旦而不鸣,其不祥奈何?

”予告之日:

“夫鸡鸣能不祥于人欤?

其自为不祥而已。

或夜鸣,鸣之非其时也;

旦而不鸣,不鸣非其时也,则自为不祥而取烹也,人何与焉?

若夫时然后鸣,则人将赖汝以时夜①也,孰从而烹之乎?

”又思日:

“人之言默,何以异此?

未可言而言,与可言而不言,皆足取祸也。

故书之以为言默戒。

【注】①时夜:

司夜,指打鸣报晓。

时,掌管。

1.解释加点词语在句中的意思。

(2分)

(1)或旦而不鸣或:

__________________

(2)皆足取祸也取:

2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

夫鸡鸣能不祥于人欤?

_________________________________________________________________________________________________

3.邻人烹鸡的故事告诉了我们什么道理?

(4分)

专题二:

文言文句子朗读节奏划分

文言文的朗读停顿在中考中,往往是主观试题较多,难度大,得分低,考试形式大多是选择题和划分朗读节奏。

分值为2分。

▲读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。

有以下六种情况注意停顿。

1、句首语气助词、关联词后面应有停顿。

文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段,如“至”、“夫”、“若夫”、“盖”、“故”、“惟”等,诵读应稍加停顿,不能和后面的文字连接。

例;

盖/余之穷且艰若此夫/环而攻之

古代是两个单音词,而现代汉语中是一个复音词的,要分开读。

①故天将大任于/是人也。

②可/以一战。

3、根据语言顺序来停顿,即按照“主语—谓语—宾语”、“状语—谓语”、“动词—补语”来停顿,也就是说,在主语和谓语之间、动词和补语之间要作停顿(定语与中心词之间一般不停顿),以使语意明显。

①先帝/不以/臣卑鄙。

②永之人/争/奔走焉。

4、充当状语的名词和中心词之间应连读。

若分开读,就错将状语当成了主语,改变了句子的意思。

①其一犬/坐于前。

(应为“其一/犬坐/于前”。

)

5、停顿应体现句子结构分原貌。

①望晚/日照/城郭(句中“望晚”是“向晚”意,即接近黄昏之时,原句是主谓结构,如读成“望/晚日/照城郭”,就读出了另一种理解。

②瞻余马首/可也。

6、节奏停顿要体现出省略成分。

如:

①一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

7、对古代的国号、年号、官职、爵位、史实、地名要了解否则易导致朗读停顿错误。

①虞山/王毅叔远甫/刻。

(“虞山”是山名,“王毅叔远”,姓王名毅字叔远,“甫”,古代对男子的美称。

8、“也”

“乎”等语气助词用在句中揭示停顿,朗读时在其后停顿。

①余闻之也/久矣。

②洋洋乎/与灏气俱

9、转折连词之后应有停顿。

洋洋乎/与灏气俱/而不知其所穷。

总之,相对完整的意义结构都需要相应的停顿。

【方法归纳】

1、根据文言句子语法结构确定朗读节奏

一般说来,文言句子的语法结构与现代汉语大体相同。

一个完整的句子是由主语、谓语、宾语组成的。

文言句子的朗读停顿往往在主谓之间或动宾之间。

这样划分是符合句子意思的完整表达的。

2、

根据句首的语气词来确定朗读节奏

有些文言句子句首含语气词(发语词),表示将发表议论,提示原因,如“盖”、“夫”(读“

f

ú

),往往在发语词后进行停顿。

3、根据句中起舒缓语气作用的“之”确定朗读节奏

文言文中,“之”的用法很多,很复杂。

其中起舒缓语气作用的“之”有助于我们确定朗读节奏:

停顿往往在“之”后,这样朗读使得整个句子的语气不至于显得急促,而是缓急有致。

4、根据句首的连词或总结性的词语确定朗读节奏

若句首出现表假设、转折等的连词,如“若”、“而”、“然则”等或表总结性的词语,如“故”、“是故”等,往往在这些词语的后面要加以停顿。

5、根据文句内在的逻辑意义确定朗读节奏

初中阶段所选文言文中有一个很典型的例句:

其一犬坐于前(《狼》)此句中对“犬”的理解最为关键:

不能理解为“狗”,而是“像狗一样”,“犬”是名词作状语。

这句话的意思是:

其中的一只狼像狗一样坐在(屠夫)的前面。

根据文句意思的理解,这句话的停顿应在“其一”的后面才是正确的,即:

其一

/

犬坐于前。

【典型例题】

郑人买履

郑人有且/置履者,先/自度/其足,而/置之其坐,至之市,而/忘操之,已得履,乃曰:

“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂/不得履。

人曰:

“何不/试之以足?

”曰:

“宁信度,无/自信也。

.

郑:

郑国

且:

将要.

者:

定语后置,(怎么样)的人。

先:

首先,事先。

度(duó

):

衡量。

动词,用尺子度量的意思。

而:

顺承连词,意为然后。

置:

动词,放,搁在。

之:

代词,它,此处指量好的尺码。

其:

代词,他的,指郑人的。

坐:

通“座”,座位

至:

等到。

动词,到……去,前往。

操:

动词,拿、携带。

已:

时间副词,已经。

得:

得到;

拿到。

履:

名词,鞋子,革履。

乃:

于是(就)。

持:

动词,拿,在本文中同“操”。

度(dù

名词,量好的尺码

代词,代量好的尺码。

携带。

及:

反:

通“返”,返回。

.罢:

结束。

.遂:

于是。

宁(nì

ng):

副词,宁可,宁愿。

自信:

相信自己

以:

用。

市罢:

集市结束。

至之市:

等到前往集市。

何不试之以足:

之,代词,代指他想买的那个鞋子,是特殊句式中的倒装句,正常语序应该是"

何不以足试之?

"

意思是为什么不用脚去试试鞋子呢?

执竿入城

.鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出.俄有老夫至曰:

“吾非圣人,但见事多矣!

何不以锯中截而入?

遂依而截之。

字词

鲁:

鲁国,在山东。

执:

拿。

有......者:

代词,可以译为“有一个……的人”

初:

开始时。

代词,指长竿

不可入:

不能进入(城门)。

亦:

也

计无所出:

计:

办法。

指想不出办法。

俄:

不久,一会儿。

老夫(第三声):

老人。

夫,古代对老年男子的尊称。

来到。

非:

不是。

圣人:

最完善,最有学识的人。

何:

疑问代词,怎么,为什么。

中截:

从中间截断,“中”名词作状语,在这里作“截”的状语。

截:

截断

但:

只,只是。

为什么。

以锯:

用,用锯子。

中:

从中间。

截断。

连词,表顺接,然后。

遂:

于是,就。

代词,指竹竿。

依:

依照。

入:

进入。

【课堂训练】

1、

下列语句朗读节奏停顿正确的一项是(

(

A

)故

天将降大任于是

人也

B

)所以

动心忍性,曾益其所

不能

C

)人恒

过,然后

能改

D

)出

则无敌国外患者,国

恒亡

划分下边句子朗读的节奏,每个分句只划一处(用“

”表示)

故君子有不战,战必胜矣。

3.予

尝求

古仁人之心

(《岳阳楼记》)

4.率

妻子

邑人

来此绝境

(《桃花源记》)

5.盖

一岁之犯死者

二焉

(《捕蛇者说》)

6.夫

环而攻之

而不胜

(《得道多助失道寡助》)

7.盖

8.然则

何时而乐耶

(《岳阳楼记》)

9.

故

自号曰醉翁也

(《醉翁亭记》)

10.故

君子有不战,战

必胜矣。

11.刻唐贤今人诗赋于其上

12予独爱莲之出淤泥而不染

(《爱莲说》)

二、课外文言文阅读。

楚庄王欲伐越①。

庄子谏日:

“王之伐越,何也?

”日:

“政乱兵弱。

”庄子日:

“臣愚患之,智之如目也,能见百步之外,而不能自见其睫②。

王之兵自败于秦晋,丧地数百里,此兵之弱也;

庄蹻③为盗于境内,而吏不能禁,此政之乱也。

王之弱乱,非越之下也。

而欲伐越,此智之如目也。

”王乃止。

故知之难,不在见人,在自见,故日:

自见之谓明。

(节选自《韩非子》)

【注释】①越:

越国。

②睫:

眼睫毛。

③庄蹻(qiāo):

当时民间反对派首领。

1.对下面句子朗读节奏的划分正确的一项是(2分)

王之兵自败于秦晋

A.王之兵自败于/秦晋

B.王之兵/自败于秦晋

C.王之兵自败/于秦晋

D.王/之兵自败于秦晋

2.解释文中加点词语的意思。

①丧()②明()

3.翻译文中画线句子。

王之弱乱,非越之下也。

4.庄子劝谏楚庄王放弃伐越的故事说明了什么道理?

用自己的话概括。

5.结合文意,简要说说楚庄王是个怎样的人。

作业:

1、文言文阅读

元子①家有乳母为圆转之器,以悦婴儿,婴儿喜之,母聚孩孺助婴儿之乐。

友人公植者,闻有戏儿之器,请见之。

及见之,趋焚之。

责元子曰:

“吾闻古之恶圆之士歌曰:

宁方为皂②,不圆③为卿④,宁方为污辱,不圆为显荣。

次山奈何任造圆转之器,恣令悦媚婴儿?

少喜之,长必好之。

教儿学图且陷不义,躬自戏圆又失方正。

嗟!

次山入门爱婴儿之乐圆,出门当爱小人之趋圆,吾安知次山异日不言圆,

行圆,以终身乎?

吾岂次山之友也!

元子召季川⑤谓曰:

“吾自婴儿戏圆,公植尚辱我,言绝忽乎。

吾与汝圆以应物,圆以趋时,非圆不预⑥,非圆不为,公植其操矛戟刑我乎!

(作者:

元结选自《唐文粹》,有删改)

【注释】①元子:

元结,字次山,唐代古文运动的先驱之一。

②皂:

皂隶,泛指从事低贱行业的人。

③圆:

圆滑。

④卿:

公卿,泛指高官。

⑤季川:

元结的堂弟。

⑥预:

参与。

8.下列语句中加点词语的