高等代数2教学大纲.docx

《高等代数2教学大纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高等代数2教学大纲.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高等代数2教学大纲

《高等代数2》课程教学大纲

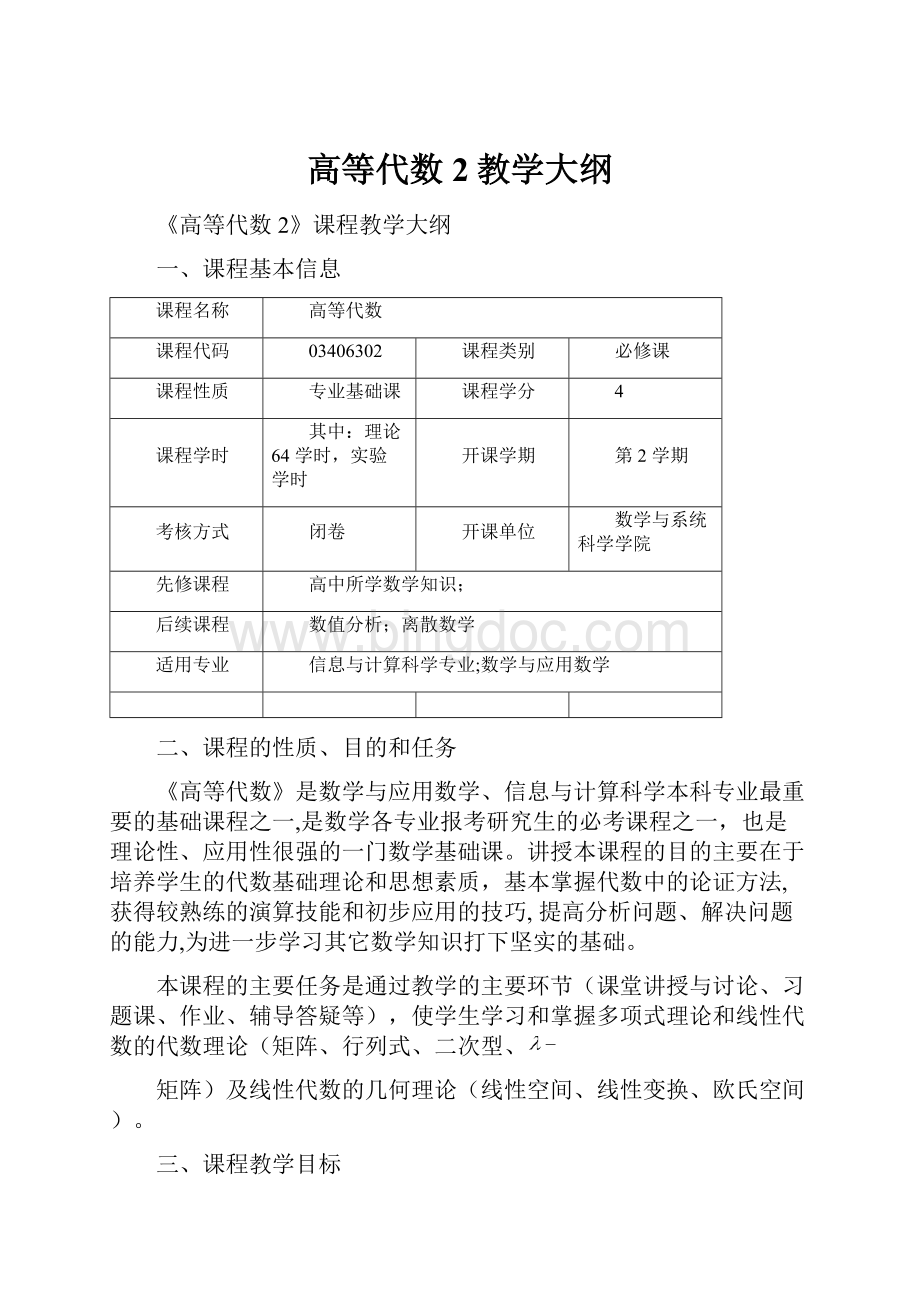

一、课程基本信息

课程名称

高等代数

课程代码

03406302

课程类别

必修课

课程性质

专业基础课

课程学分

4

课程学时

其中:

理论64学时,实验学时

开课学期

第2学期

考核方式

闭卷

开课单位

数学与系统科学学院

先修课程

高中所学数学知识;

后续课程

数值分析;离散数学

适用专业

信息与计算科学专业;数学与应用数学

二、课程的性质、目的和任务

《高等代数》是数学与应用数学、信息与计算科学本科专业最重要的基础课程之一,是数学各专业报考研究生的必考课程之一,也是理论性、应用性很强的一门数学基础课。

讲授本课程的目的主要在于培养学生的代数基础理论和思想素质,基本掌握代数中的论证方法,获得较熟练的演算技能和初步应用的技巧,提高分析问题、解决问题的能力,为进一步学习其它数学知识打下坚实的基础。

本课程的主要任务是通过教学的主要环节(课堂讲授与讨论、习题课、作业、辅导答疑等),使学生学习和掌握多项式理论和线性代数的代数理论(矩阵、行列式、二次型、

矩阵)及线性代数的几何理论(线性空间、线性变换、欧氏空间)。

三、课程教学目标

(一)总体目标

通过学习本课程,使学生学习和掌握高等代数学的基本概念、基本技能、基本思想方法。

熟悉和掌握抽象的、严格的代数方法,理解具体与抽象、特殊与一般、有限与无限等辩证关系,提高抽象思维、逻辑推理能力,培养用代数思想及相关理论解决实际问题的能力,提高应用高等代数的观点指导中学数学教学的能力。

为学生今后的持续发展打下良好的基础。

(二)具体目标

通过本课程的学习,学生应达到如下目标:

1.能力目标

(1)使学生以“一元多项式”理论为“缓冲过程”,来完成由初等数学到高等数学的顺利过渡,并着重培养学生的数学语言应用能力和数学思维方法。

培养用代数思想及相关理论解决实际问题的能力,培养应用高等代数的观点指导中学数学教学的能力。

(2)以行列式、矩阵、方程组等章节中配置的大量实际问题来实现与其它学科的衔接,并培养学生的代数基本运算能力和解决实际问题的能力。

(3)以线性空间、线性变换的基本理论来进行对学生抽象思维能力的培养。

(4)以欧式空间、二次型的基本知识来理解具体与抽象、特殊与一般等辩证关系,提高学生的空间想象能力、抽象概括能力、逻辑演绎能力。

(5)培养用代数思想及相关理论解决实际问题的能力,培养应用高等代数的观点指导中学数学教学的能力。

2.知识目标

(1)通过本课程学习,使学生掌握一元多项式的因式分解唯一性定理为主体有关多项式的一些必要的知识,为后继课提供准备。

(2)通过本课程线性代数代数理论部分学习,使学生熟练掌握行列式、矩阵运算,熟练掌握运用初等变换求解线性方程组、求可逆矩阵的逆矩阵、化简二次型等基本方法。

(3)通过本课程线性代数几何理论部分学习,使学生理解线性空间、欧几里得空间、线性变换概念,掌握求线性空间的维数及其基,会确定向量的坐标等。

3.素质目标

(1)通过高等代数的概念、内容、思想、方法的讲解,使学生学会由简单到复杂、由具体到抽象、由特殊到一般的抽象概括方法,学会分析问题、解决问题的方法。

(2)培养学生踏实、认真、求实的做事态度。

提高学生抽象思维能力和逻辑推理能力。

(3)培养学生的协作精神。

提高学生运用高等代数的理论与方法和准确、简明、规范的数学语言表达自己数学思想的素养。

四、教学内容及教学基本要求

第六章

(1)教学目的

本章的学习能以向量空间为几何模型帮助学生理解有关概念;让学生理解线性空间的基本结构;能应用基变换公式、坐标变换公式、线性空间同构、齐次线性方程组解空间的理论论证和计算。

(二)教学要求

1.掌握向量空间的定义和性质,并能判断验证向量空间;

2.掌握子空间的定义及充要条件,线性相关性及其理论,掌握替换定理,熟练应用这些理论解决问题。

基、维数、维数公式及相关的理论,掌握子空间的运算和等价命题;

3.掌握坐标的定义、坐标变换公式、线性空间同构的概念;

(三)教学内容

第一节集合映射

知识要点:

映射、单射、满射、一一映射、逆映射等概念。

第二节线性空间的定义与简单性质

知识要点:

线性空间的定义及性质;判断一个代数系统是否是线性空间。

第三节维数·基与坐标

知识要点:

线性表示、线性相关、线性无关、基、坐标等概念。

第四节基变换与坐标变换

知识要点:

基变换与坐标变换的关系

第五节线性子空间

知识要点:

线性子空间的定义及判别定理;向量组生成子空间的定义及等价条件。

第六节子空间的交与和

知识要点:

子空间的交与和的定义及性质;维数公式。

第七节子空间的直和

知识要点:

子空间的直和的概念及和为直和的充要条件。

第八节线性空间的同构

知识要点:

线性空间同构的定义、性质及两个有限维空间同构的充要条件。

(四)教学重点与难点

1.教学重点

线性空间、判断一个代数系统是否是线性空间、n维线性空间的概念及性质、基变换与坐标变换的关系、线性子空间的定义及判别定理、向量组生成子空间的定义及等价条件、子空间的交与和、维数公式、子空间的直和、线性空间同构的定义、性质及两个有限维空间同构的充要条件。

2.教学难点

线性空间的定义,子空间的直和、线性空间同构的定义、性质及两个有限维空间同构的充要条件。

第七章

(一)教学目的

通过研究线性变换,使学生在理解概念的基础上熟练掌握线性变换在某基下的矩阵的求解;理解矩阵的特征值和特征向量的关系并能求矩阵的特征值和特征向量;理解可对角化矩阵的概念,并会对角化。

(二)教学要求

1.理解掌握线性变换的定义与运算规则;

2.会求线性变换在基下的矩阵,掌握线性变换与矩阵对应关系;

3.掌握矩阵特征值和特征向量的概念及求法;

4.掌握矩阵相似于对角阵的条件及特征向量是线性无关的,用其证明问题;

5.理解不变子空间的概念和性质;

6.利用线性变换进行相关论证;

(三)教学内容

第一节线性变换的定义

知识要点:

线性变换的定义及性质

第二节线性变换的运算

知识要点:

线性变换的运算及运算规律

第三节线性变换的矩阵

知识要点:

线性变换与矩阵的联系;矩阵相似的概念和线性变换在不同基下的矩阵相似等性质。

第四节特征值与特征向量

知识要点:

特征多项式的概念和性质及矩阵的特征值与特征向量的概念及求法;相似矩阵与它们的特征多项式的关系及哈密尔顿-凯莱定理。

第五节对角矩阵

知识要点:

n维线性空间中一个线性变换在一组基下的矩阵为对角形的充要条件。

第六节线性变换的值域与核。

知识要点:

线性变换的值域、核、秩、零度等概念;线性变换的值域与它对应的矩阵的秩的关系及线性变换的秩和零度间的关系。

第七节不变子空间

知识要点:

不变子空间的定义的判定;不变子空间与线性变换矩阵化简之间的关系;空间V按特征值分解成不变子空间的直和表达式。

第八节若尔当(Jordan)标准型介绍

知识要点:

若尔当标准型

(四)教学重点与难点

1.教学重点

线性变换的定义及性质及运算、线性变换与矩阵的联系、矩阵相似、线性变换在不同基下的矩阵、矩阵的特征值、特征向量、特征多项式、线性变换在某一组基下的矩阵为对角型的充要条件、线性变换的值域、核、秩、零度、线性变换的值域与它对应的矩阵的秩的关系及线性变换的秩和零度间的关系、不变子空间的定义及判定、不变子空间与线性变换矩阵化简之间的关系、将空间V按特征值分解成不变子空间的直和表达式。

2.教学难点

相似矩阵与它们的特征多项式的关系、哈密尔顿-凯莱定理、线性变换在某一组基下的矩阵为对角型的充要条件、线性变换的值域、核、秩、零度、线性变换的值域与它对应的矩阵的秩的关系及线性变换的秩和零度间的关系、不变子空间、不变子空间与线性变换矩阵化简之间的关系、将空间V按特征值分解成不变子空间的直和表达式。

第八章

(一)教学目的

通过本章学习,使学生掌握λ一矩阵的标准形唯一性和矩阵相似的条件。

(二)教学要求

1.化λ-矩阵为标准形;

2.会求λ-矩阵的不变因子;

(三)教学内容

第一节λ-矩阵

知识要点:

矩阵的秩及

矩阵可逆的概念。

第二节λ-矩阵在初等变换下的标准型。

知识要点:

矩阵的三种初等变换及

矩阵的等价标准形的概念和求法。

第三节不变因子

知识要点:

λ-矩阵的行列式因子和不变因子的概念与求法以及两

矩阵等价的充分必要条件。

第四节矩阵相似的条件

知识要点:

矩阵相似的充要条件。

(四)教学重点与难点

1.教学重点

矩阵及其等价标准形,行列式因子、不变因子关系。

2.教学难点

矩阵的不变因子的求法

第九章

(1)教学目的

通过本章学习,使学生掌握欧氏空间的度量性质;能应用正交变换和对称变换证明问题;能用内积的公理定义熟练的计算问题;对称变换与对角矩阵之间的关系。

(二)教学要求

1.掌握欧氏空间的定义及其度量性质以及理解标准正交基的概念;

2.掌握正交变换的定义及等价条件;

3.掌握对称变换,及对称变换与对角矩阵之间的关系以及对称矩阵对角化方法;

(三)教学内容

第一节定义及基本性质

知识要点:

欧氏空间的定义及性质;向量的长度,两个向量的夹角、正交及度量矩阵等概念和基本性质。

第二节标准正交基

知识要点:

正交向量组、标准正交基的概念;施密特正交化过程。

第三节同构

知识要点:

两个欧氏空间同构的定义;两个欧氏空间同构的意义及同构与空间维数之间的关系。

第四节正交变换

知识要点:

正交变换的概念及几个等价关系。

第五节子空间

知识要点:

两个子空间正交的概念;正交与直和的关系;欧氏空间中的每一个子空间都有唯一的正交补。

第六节实对称矩阵的标准型

知识要点:

任一个对称矩阵均可正交相似于一个对角阵;用正交变换化实二次型为标准形。

第七节向量到子空间的距离·最小二乘法

知识要点:

向量到子空间的距离;最小二乘法问题解法。

第八节酋空间介绍

知识要点:

酋空间的定义;酋空间的线性变换;埃尔米特矩阵;

(四)教学重点与难点

1.教学重点

欧氏空间的定义及性质、正交及度量矩阵等概念和基本性质、正交向量组、标准正交基的概念、施密特正交化、欧氏空间同构的意义及同构与空间维数之间的关系、正交变换的概念及几个等价关系、正交与直和的关系、用正交变换化实二次型为标准形。

2.教学难点

正交变换的概念及几个等价关系、正交变换与向量的长度,标准正交基,正交矩阵间的关系,对称变换的概念及其性质,对称变换与实对称矩阵之间的关系。

第十章

(一)教学目的

通过本章学习,使学生了解线性函数及对偶空间有关概念。

(二)教学要求

1.理解线性函数的概念;

2.理解对偶空间的概念;

(三)教学内容

第一节线性函数

知识要点:

线性函数的定义。

第二节对偶空间

知识要点:

对偶空间及对偶基的概念。

(四)教学重点与难点

1.教学重点

线性函数的定义;对偶空间;对偶基。

2.教学难点

对偶空间的理解。

五、各教学环节学时分配

章节

教学内容

各教学环节学时分配

合计

讲授

练习

研讨

在线

学习

课外

其它

第六章

线性空间

16

第一节

集合·映射

2

第二节

线性空间的定义及简单性质

2

第三节

维数·基与坐标

2

第四节

基变换与坐标变换

2

第五节

线性子空间

2

第六节

子空间的交与和

2

第七节

子空间的直和

2

第八节

线性空间的同构

2

第七章

线性变换

16

第一节

线性变换的定义

2

第二节

线性变换的运算

2

第三节

线性变换的矩阵

2

第四节

特征值与特征向量

2

第五节

对角矩阵

2

第六节

线性变换的值域与核

2

第七节

不变子空间

2

第八节

若尔当(Jordan)标准形介绍

2

第八章

λ-矩阵

8

第一节

λ-矩阵

1

第二节

λ-矩阵在初等变换下的标准形

3

第三节

不变因子

2

第四节

矩阵相似的条件

2

第九章

欧几里得空间

16

4

第一节

定义与基本性质

2

第二节

标准正交基

2

第三节

同构

2

第四节

正交变换

2

第五节

子空间

2

第六节

实对称矩阵的标准形

2

第七节

向量到子空间的距离·最小二乘法

2

第八节

酋空间介绍

2

4

第十章

双线性函数与辛空间

4

第一节

线性函数

2

第二节

对偶空间

2

合计

56

4

六、教学手段与方法

(一)教学手段

本课程主要采用采用课堂讲授及讨论的教学方法,本课程以多媒体讲授为主,辅以黑板演算。

(二)教学方法

本课程主要采用课堂讲授为主,习题与讨论为辅。

由于该课程较抽象,在教学中要注重多举例子、多讲习题、多引导思考;要注重对教材内容各个知识点的理解,对教学内容、教学方法与教学手段的改革,要突出教材内容所体现的数学思想、方法,加强学生应用数学的能力;要注重对学生证明技巧、证明思路的训练;要增强以学生为主体的启发式、讨论式教学方法;要让学生多加练习、多加思考,提出问题,质疑解答。

七、考核方式、考核内容及成绩评定

(一)考核评价方式

1.过程性考核评价方式。

本课程的过程性考核评价方式主要包括考勤、作业、讨论、随堂提问。

2.结果性考核评价方式。

本课程的结果性考核评价方式主要包括期末考试。

(二)期末考核内容

期末采取闭卷考试的方式,时间为2小时(120分钟),以卷面考试成绩为依据。

考试内容要全面符合大纲要求,同时要做到体现重点,难度适中,题量适度,难度与题量应按教学要求来安排,对大纲未作教学要求的内容不纳入考试范围。

期终考试命题设计:

识记部分约占10%;理解运用部分约占30%,掌握部分占50%,批判与创新部分占10%。

具体如下:

1.考核内容及所占比例

序号

考核内容

所占比例

1

识记部分

10%

2

理解并运用

30%

3

掌握

50%

4

批判与创新

10%

合计

100%

2.考核题型及所占比例

序号

考核题型

所占比例

1

填空题

21%

2

选择题

15%

3

解答题与证明题

64%

合计

100%

(三)成绩评定

期末总评成绩=平时成绩(占总评成绩的30%)+期终成绩(占总评成绩的70%)

八、课程教学资源

(一)教材选用

王萼芳.《高等代数》(第4版).高等教育出版社,2013年8月。

(二)参考书目(靠左,空两格、小四号、黑体,段前0.25行段后0.25行)

序号

编者

教材名称(或版本)

出版社

出版时间

1

杨子胥

《高等代数精选题解》(第1版)

高等教育出版社

2008年8月

2

姚慕生

《高等代数》(第2版)

复旦大学出版社

2007年9月

3

王利广

李本星

《高等代数中的典型问题与方法》(第1版)

机械工业出版社

2006年11月

4

张禾瑞

郝鈵新

《高等代数》(第3版)

高等教育出版社

1983年8月

5

陈小松

《高等代数》(第1版)

清华大学出版社

2014年11月

(三)网络资源

(1)高等代数资源网,网址:

http:

//www.52gd.org

(2)博士数学论坛网,网址:

九、其他说明

本大纲经课程所属学院制定人、审订人、审批人签字后方可生效,以上内容由课程所属学院负责解释。

制定人:

胡建军

职称:

讲师

制定时间:

2017年6月10日

审订人:

职称:

审订时间:

年月日

审批人:

职称:

审批时间:

年月日