古代诗歌鉴赏比较鉴赏.docx

《古代诗歌鉴赏比较鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古代诗歌鉴赏比较鉴赏.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

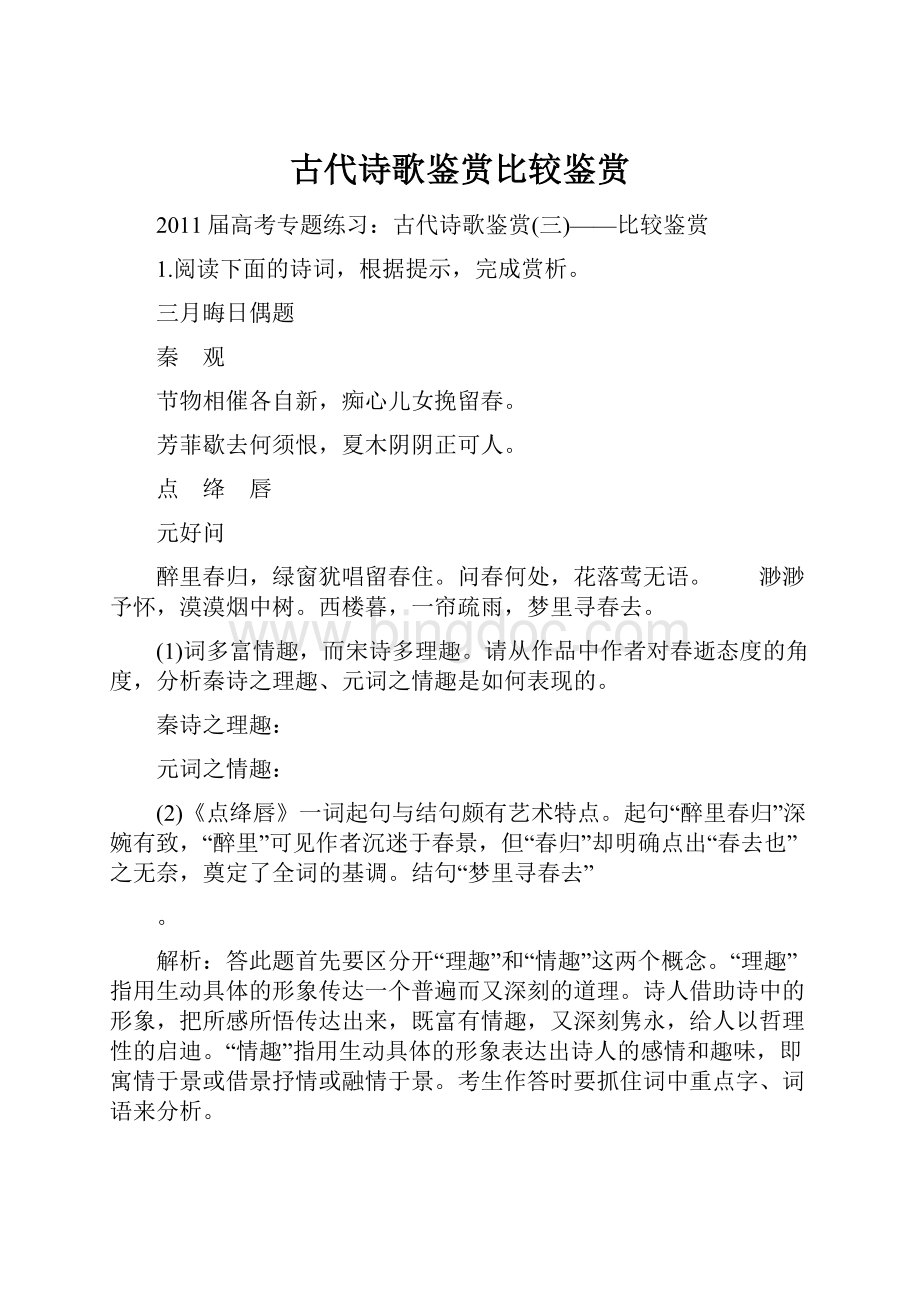

古代诗歌鉴赏比较鉴赏

2011届高考专题练习:

古代诗歌鉴赏(三)——比较鉴赏

1.阅读下面的诗词,根据提示,完成赏析。

三月晦日偶题

秦 观

节物相催各自新,痴心儿女挽留春。

芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人。

点 绛 唇

元好问

醉里春归,绿窗犹唱留春住。

问春何处,花落莺无语。

渺渺予怀,漠漠烟中树。

西楼暮,一帘疏雨,梦里寻春去。

(1)词多富情趣,而宋诗多理趣。

请从作品中作者对春逝态度的角度,分析秦诗之理趣、元词之情趣是如何表现的。

秦诗之理趣:

元词之情趣:

(2)《点绛唇》一词起句与结句颇有艺术特点。

起句“醉里春归”深婉有致,“醉里”可见作者沉迷于春景,但“春归”却明确点出“春去也”之无奈,奠定了全词的基调。

结句“梦里寻春去”

。

解析:

答此题首先要区分开“理趣”和“情趣”这两个概念。

“理趣”指用生动具体的形象传达一个普遍而又深刻的道理。

诗人借助诗中的形象,把所感所悟传达出来,既富有情趣,又深刻隽永,给人以哲理性的启迪。

“情趣”指用生动具体的形象表达出诗人的感情和趣味,即寓情于景或借景抒情或融情于景。

考生作答时要抓住词中重点字、词语来分析。

答案:

(1)秦诗之理趣:

作者阐发了季节更替,风物变化乃是自然之理,认为春天固然美好,但“留春”的痴心儿女对春逝无需遗憾,因为夏天深幽的树荫也足以怡人。

元词之情趣:

作者用“绿窗犹唱”“花落”“莺无语”“烟中树”“暮”“疏雨”“梦”等词语刻意营造春逝的氛围,用“留春”“问春”“寻春”等传达出他对春逝的惆怅意绪。

(2)结句“梦里寻春去”语淡情浓,表明作者不忍春逝,着意到梦中寻觅春天的踪迹,正可见(现实世界中)春逝之无可挽回,起结回环,结句更凸显此词蕴藉之特点。

2.阅读下面两首古诗,然后回答问题。

秋夜独坐(节选)

(唐)王 维

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

夜 深

(宋)周 弼

虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。

请具体说明。

答:

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。

试简要分析。

答:

答案:

(1)王诗写的是“秋夜”,写了山中果落、灯下虫鸣的现象;周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。

王诗描写的是动景,周诗描写的是静景。

(2)王诗写的是悲哀孤独的心境。

一、二句写诗人独坐的孤寂和岁月流逝的悲凉;

三、四句写草木昆虫零落哀鸣,更添悲哀。

周诗写的是宁静安适的心境。

一、二句

写诗人独坐灯下苦读,不觉夜深;三、四句用“不知”室外景色的变化衬托了诗人

夜读时的投入和专注。

3.阅读下面两首诗,完成

(1)~(3)题。

城东早春

杨巨源

诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。

若待上林①花似锦,出门俱是看花人。

送 春

王 令

三月残花落更开,小檐日日燕飞来。

子规夜半犹啼血,不信东风唤不回。

[注]①上林:

即上林苑,本是汉代长安附近的著名宫苑,这里代指唐代长安。

(1)杨诗中出现了两类赏春的人,他们分别是和。

诗中所描绘的新春景象是。

(2)王诗表达了怎样的情思?

请结合诗句作简要分析。

答:

(3)对这两首诗的赏析,正确的一项是( )

A.杨诗重在描写,以细腻的笔触、丰富的细节,歌颂了早春的美丽。

B.王诗重在议论,以生动的词句、明丽的意象,表达对春天的认识。

C.杨诗意在表明诗人应细心观察生活,诗歌应反映大众的思想感情。

D.两诗均寄情于景;杨诗用了反衬的手法,王诗则以尾句直接抒情。

答案:

(1)诗家(或“诗人”) 看花人(或“其他人”) 刚刚吐出嫩黄的幼芽尚未全绿的柳枝。

(2)表达了惜春之情和留住美好事物的信念。

暮春三月,春花已败,但仍有新花开放;代表着春天到来的燕子日日在檐下飞来飞去;痴情的子规鸟半夜还在鸣叫:

它们在共同努力,想留住那将逝的春天。

(3)选D A项,“杨诗重在描写”“丰富的细节”错。

B项,“重在议论”“明丽的意象”错。

C项,“诗人应细心观察生活,诗歌应反映大众的思想感情”错,杨诗强调的是诗人应敏感,超前,不随大流。

4.阅读下面两首诗歌,回答问题。

春 雪

(唐)韩愈

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

村 居

(清)高 鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

(1)同是描写春天,这两首诗在内容上却有许多不同之处。

请结合诗句加以分析说明。

答:

(2)这两首诗在炼字上都很见功夫,请从两诗中各找一字分析其妙处。

答:

答案:

(1)①地点不同:

韩诗写庭院,高诗写野外。

②时间不同:

韩诗写初春,高诗写盛春。

③天气不同:

韩诗写雪天,高诗写晴天。

④景物不同:

韩诗写雪、草(芽),高诗写草、莺、杨柳、儿童、纸鸢等。

(2)韩诗:

“惊”字,表现了作者初见草芽时的惊讶与喜悦。

(或:

“嫌”字,运用拟人手法,明写雪,暗写人,表达了盼春早来的急切之情。

)高诗:

“醉”字,运用拟人手法,明写杨柳,暗写诗人,表现了作者对春天美景的陶醉。

(或:

“忙”字,表现了儿童急切的心情,同时也描绘了一群儿童放风筝的热闹场面;“拂”字表现了杨柳枝条的柔媚多姿。

)

5.阅读下面两首诗,回答问题。

夜上受降城闻笛

(唐)李 益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

春夜闻笛

(唐)李 益

寒山吹笛唤春归,迁客相看泪满衣。

洞庭一夜无穷雁,不待天明尽北飞。

(1)这两首诗都因笛声而起思归之情,但具体情感又有所不同,不同之处在哪里?

答:

(2)两首诗都写了景,但作用却不同,请结合诗句谈谈你的看法。

答:

答案:

(1)《夜上受降城闻笛》抒写了戍边将士思念家乡、怀念亲人的感情,而《春夜闻笛》抒写的是迁客的归怨。

(2)《夜上受降城闻笛》的前两句写色(如霜的月光和月下雪一般的沙漠),用以烘托征人心境的孤独、悲惨、凄凉,为后面“尽望乡”作铺垫。

《春夜闻笛》借大雁待春天一到就急切北飞来反衬诗人不能北归的遗憾和怨愁。

6.阅读下面的两首诗歌,然后回答问题。

调笑令

(唐)戴叔伦

边草,边草,边草尽来兵老。

山南山北雪晴,千里万里月明。

明月,明月,胡笳一声愁绝。

调笑令

(唐)韦应物

胡马,胡马,远放燕支山下。

咆沙咆雪独嘶,东望西望路迷。

迷路,迷路,边草无穷日暮。

(1)试比较这两首诗在内容上的异同点。

答:

(2)戴诗运用了多种艺术手法,试就其中的两种举例说明。

答:

解析:

戴诗写边地生活,“愁绝”为一篇之骨,也是全诗的眼睛,很容易看出诗作反映的是士兵对长期戍边的愁怨之情。

而“边草”“雪晴”“明月”“胡笳”皆为意象,寓情于景。

写这些景象都是为了烘托彰显“守边之愁”,写来恰似无声胜有声,更能形象地表达感情。

韦诗将反复重叠的句式与诗的内在情绪、节奏融合在一起,产生了很好的艺术效果。

答案:

(1)同:

都是边塞诗。

异:

戴诗反映的是士兵对长期戍边的愁怨;韦诗通过刻画

一匹焦躁不安的胡马的形象,表达出一种迷惘、悲壮、忧虑的复杂情绪。

(2)①起兴。

开头三句以边草起兴,感叹长期戍边的士兵如同边草。

在望草叹老中也含有这种悲凉的感触,思乡之切与怨愁之深交织在一起。

②烘托。

通过边草、白雪、明月,烘托了兵士静夜思归的心境。

(或顶真、反复。

“明月,明月”,增强了抒情色彩,再强调一下月色,望月思乡的中心更突出了,感叹之情溢于言表。

)

7.阅读下面两首诗歌,然后回答问题。

山 雨

翁 卷

一夜满林星月白,亦无云气亦无雷。

平明忽见溪流急,知是他山落雨来。

山 雨

何绍基

短笠团团避树枝,初凉天气野行宜。

溪云到处自相聚,山雨忽来人不知。

马上衣巾任沾湿,村边瓜豆也离披。

新晴尽放峰峦出,万瀑齐飞又一奇。

(1)翁卷《山雨》一诗前两句描写了怎样的情景?

有什么作用?

答:

(2)两首诗都描写了雨,在艺术手法上有什么不同,请简要分析。

答:

答案:

(1)此诗前两句描写了山林之景:

整整一夜,星月交辉,清光满林,无云无雷,一派晴和天气。

为后两句作者的惊异之情作铺垫。

(2)在描写手法上,翁诗采用侧面描写,通过景色的描绘写出了山雨的特点;何诗则正面描写与侧面描写相结合,除侧面描绘山雨之奇外,还在中间两联正面描绘山雨的特征。

或者:

在抒情手法上,翁诗寓情于景,抒写了诗人对山雨奇景的惊异之情;何诗则直抒胸臆与借景抒情相结合,抒写了诗人雨前的心旷神怡、雨中的喜雨、雨后的“奇”雨之情。

8.阅读下面两首古诗,然后回答问题。

采 莲 曲

(唐)白居易

菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。

逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。

采 莲 词

(唐)张 潮

朝出沙头日正红,晚来云起半江中。

赖逢邻女曾相识,并著莲舟不畏风。

(1)两首诗都写了采莲女,但形象有所不同。

请简要说明。

答:

(2)两首诗在写人的手法上有哪些异同?

请具体分析。

答:

解析:

第

(1)题考查鉴赏文学作品的形象的能力。

应重点关注两首诗的三、四句。

第

(2)题考查鉴赏文学作品的表达技巧的能力。

两首诗都是先景后人、以景衬人,这一相同点不难看出;白诗采用了细节描写(“欲语低头笑”),也属显而易见,较难的是张诗后两句采用了白描手法。

答案:

(1)白诗描写的是一位情窦初开(或“多情”)、腼腆羞涩(或“羞涩”,或“腼腆”)的采莲姑娘;张诗描写的是一群互助(或“团结”,或“友爱”)、勇敢的采莲姑娘。

(2)①两首诗前两句都通过景物描写烘托人物形象。

(“烘托”也可写成“衬托”;或者答“景物描写为人物出场作铺垫”)②白诗后两句采用神态描写(或“细节描写”)勾画人物形象,张诗后两句采用了白描手法。

来源:

高考资源网

高考