精选教育第五单元 第1课时doc.docx

《精选教育第五单元 第1课时doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精选教育第五单元 第1课时doc.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

精选教育第五单元第1课时doc

第1课时 世界建筑的奇迹万里长城

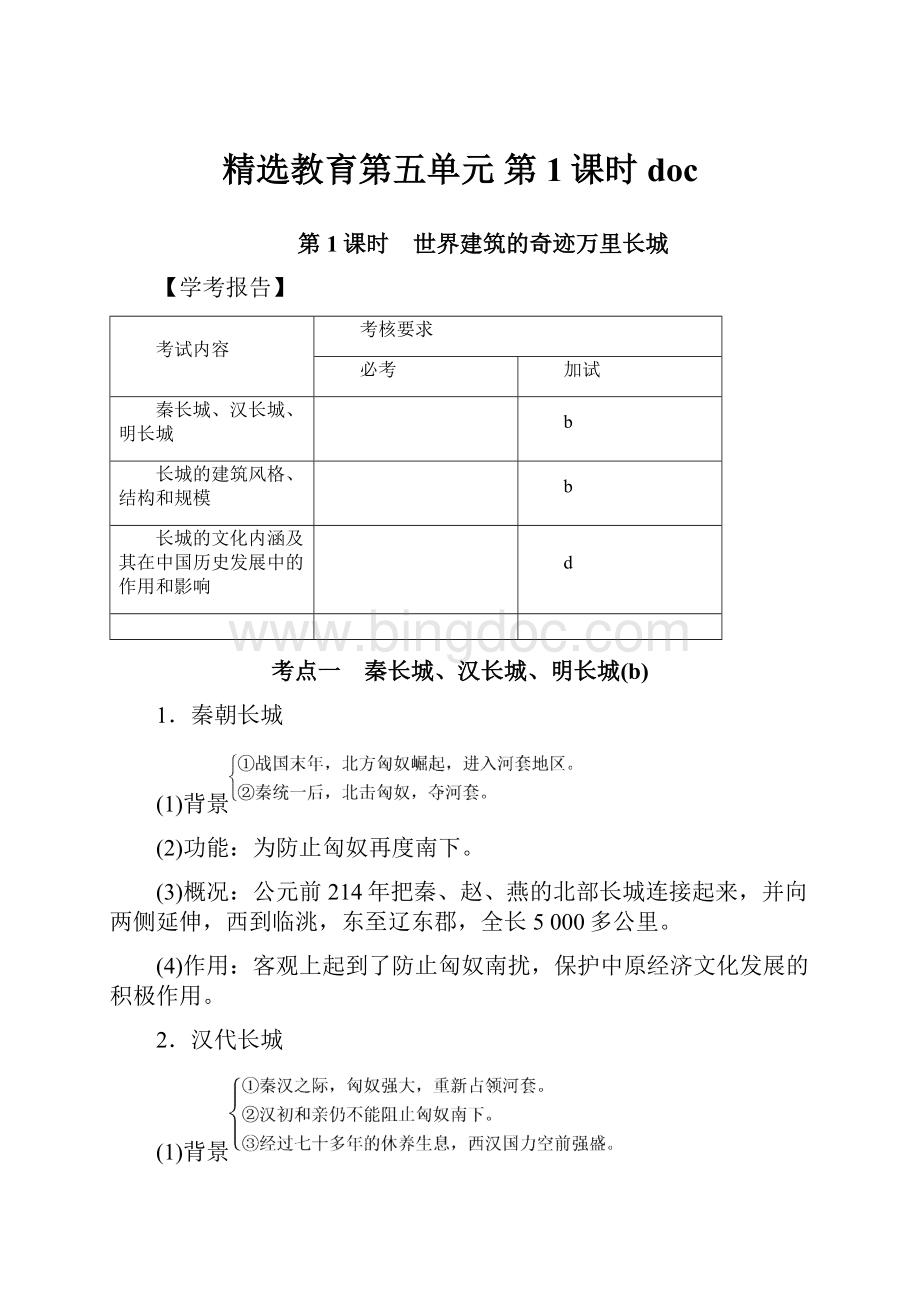

【学考报告】

考试内容

考核要求

必考

加试

秦长城、汉长城、明长城

b

长城的建筑风格、结构和规模

b

长城的文化内涵及其在中国历史发展中的作用和影响

d

考点一 秦长城、汉长城、明长城(b)

1.秦朝长城

(1)背景

(2)功能:

为防止匈奴再度南下。

(3)概况:

公元前214年把秦、赵、燕的北部长城连接起来,并向两侧延伸,西到临洮,东至辽东郡,全长5000多公里。

(4)作用:

客观上起到了防止匈奴南扰,保护中原经济文化发展的积极作用。

2.汉代长城

(1)背景

(2)概况:

汉武帝攻打匈奴的同时多次大修长城,西至盐泽,超过一万公里。

(3)地位:

新修的汉长城是中国历史上最长的长城。

3.明代长城

(1)位置:

东起辽宁鸭绿江畔,西至甘肃嘉峪关,全长六千多公里。

(2)特点:

除河西一段为新筑外,大部分在原长城基础上修缮、改扩建而成。

要点 长城的修建

史料

图一

图二

思考

结合所学知识,判断图一和图二分别是哪一时期的长城?

提示 图一:

秦朝 图二:

明朝

1.(2019·浙江温州模拟)秦统一后,派大将蒙恬率军30万人在北方修筑长城,同时把统一前各国修建的各段长城连接起来形成了秦长城,这些连接的各国长城包括( )

①燕长城 ②赵长城 ③楚长城 ④秦长城

A.①②③B.②③④

C.①②④D.①②③④

解析 秦统一后的长城是防止匈奴人进攻的,而楚国在南方,它的长城是防御中原其它诸侯国的,所以秦朝不可能把它也连接在长城之内。

故选C。

答案 C

2.中国历史上最长的长城出现在( )

A.秦朝B.秦国

C.汉D.明

答案 C

考点二 长城的建筑风格、结构和规模(b)

1.独特的建筑风格

(1)取材风格

①战国时期:

秦、赵、燕的北部长城有土筑、石砌、土石兼用。

②秦朝:

东段山岭上利用天然石块、河谷地段挖掘沟堑;中段以石块垒砌为主;西段凭黄河天险,以构筑障塞城堡为主。

③西汉:

河西地方用流沙、碎石、红柳或芦苇垒筑。

④明朝:

取材风格遵循前代,另外墙体高度视地势地形而定。

(2)建筑风格:

因各地的地形地势和自然条件的差异而不同,遵循因地制宜原则,和当地自然环境和谐一致。

2.结构

(1)城墙:

长城的主要组成部分。

顶部内侧有女墙,外侧有垛口墙,每隔数百米便有一座敌台,敌台上层可以守卫射击,下层可以居住士兵和储存粮械。

(2)关城

①位置:

大多设在长城的重要关口,建在山河海之间的险要之处。

②特点:

坚固,易守难攻,是长城防守的重点。

③著名关城:

阳关、玉门关、嘉峪关、雁门关、居庸关、山海关等。

(3)烽火台

①功能:

一种报警设施。

②位置:

一般建于长城沿线的山峰、高岗或易于瞭望之处。

(4)城障:

在长城的一些险要地段,设有许多小城堡,供官兵驻守戍边。

3.规模

(1)以烽燧为报警系统,城墙为前沿阵地,敌台为前沿战斗据点,关城为区域防线的支撑点,后方城障为纵深防线,并以军用道路互相联系沟通,具有强大的防御能力。

(2)上下两千年,纵横十万里。

要点 长城的建筑风格

史料一

史料二 《史记》赵武灵王既袭胡服,自代并阴山下,至高阙为塞,山下有长城。

长城之际,连山刺天,其山中断,两岸双阙,峨然云举,望若阙焉,即状表目,故有高阙之名也。

——(北魏)郦道元《水经注》卷三

思考

图文史料体现了长城怎样的建筑智慧?

提示 就地取材、因地制宜、用险制塞的建筑智慧。

1.既是长城上有名的险关要隘,又是长城建筑艺术的杰出代表的是( )

①山海关 ②娘子关 ③雁门关 ④居庸关 ⑤平型关⑥嘉峪关

A.①②③④B.②④⑤⑥

C.①②⑤⑥D.①③④⑥

解析 娘子关在河北、山西交界的石太路上;平型关在山西中部,长城在河北、山西北部经过,此两关都位于长城以南的地方,因此应排除②⑤。

故选D。

答案 D

2.读图,回答问题。

长城防御体系示意图

据图分析秦朝防御作战体系的特点。

答案 点线衔接,整体关联,纵深防御。

考点三 长城的文化内涵及其在中国历史发展中的作用和影响(d)

1.丰富的文化内涵

(1)防御性军事工程。

(2)伟大的艺术宝库

①建筑艺术:

雄伟壮观、气势磅礴、布局巧妙、结构合理。

②装饰艺术:

雕饰精美、精雕细刻、雕梁画栋,甚是美观。

③文学艺术:

产生许多民间传说、说唱戏曲、诗词歌赋、绘画雕塑等文学艺术作品。

2.巍峨的历史丰碑

(1)防御作用:

抵御北方游牧民族的南下侵袭,有效地保护了内地的农业生产和人民的生命财产。

(2)中外关系:

保障丝绸之路的安全畅通,促进了中西经济文化的交流。

(3)边疆开发:

长城的修筑及历代王朝在沿线驻守重兵、移民守边、垦荒屯田,有利于推动长城沿线经济、文化的发展。

(4)民族关系:

是联结游牧民族和农耕民族经济文化的重要纽带,有利于促进各民族的经济文化交流和民族的融合。

(5)民族精神:

成为中华民族精神的象征(构成了中华民族心理认同的客观依据,并最终熔铸成勤奋智慧、坚忍刚毅、开放交流、开拓进取和充满向心力与凝聚力的民族精神)。

拓展延伸 长城是中华民族的象征,也是民族的脊梁。

长城悠久的历史和所穿越的广阔空间、复杂完备的防御体系、丰富的文化内涵都显示了中华民族勤劳勇敢、热爱和平、富有智慧和创造力的伟大民族个性。

要点 长城的文化内涵及历史作用

史料一 秦朝“却匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧马”,汉武帝“设屯戎以守之”,使边境安宁.秦汉长城“有备无患”,拒敌于境外,功德无量。

史料二 嘉峪关地区魏晋墓砖壁画

思考

根据史料一、二,简单概括长城的作用。

提示

(1)防范游牧民族南下,保卫中原农业文明的屏障。

(2)有利于民族交流和融合。

1.(2019·浙江湖州期末)《水经注·汝水》记载:

“楚盛周衰,控霸南土,欲争强中国,多筑列城於北方,以逼华夏,故号此城为方城”。

这说明楚长城( )

A.修建目的是抵御北方游牧民族袭扰

B.为秦代长城修建奠定基础

C.是诸侯相互兼并战争和争霸的结果

D.是中国历史上最早的长城

解析 抵御北方游牧民族袭扰与“欲争强中国”不符,故A项错误;材料未体现楚长城为秦代长城起到奠基作用,故B项错误;结合所学可知该时期为春秋战国时期,再据材料中“控霸南土,欲争强中国”可知是诸侯间进行争霸和兼并战争,故C项正确;材料不是要表达楚长城是中国历史上最早的长城,故D项错误。

答案 C

2.《义勇军进行曲》在1982年被正式确立为中华人民共和国国歌。

在国歌中有这样的歌词:

“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成新的长城。

”这就肯定了长城( )

A.作为中华民族肝胆与骨气象征的人文价值

B.是凝聚农牧民族的历史丰碑

C.是开放交流、开拓进取的象征

D.是勤奋智慧的象征

解析 本题主要考查了长城是中华民族精神的象征,国歌中的长城象征着我们的骨气与抗争,是中华民族的精神所在。

答案 A

教材问题解答

【学思之窗】

1.想一想,为什么说长城是我国各族人民共同修建的,是中华民族智慧的结晶?

(教材第45页)

提示 北魏、北齐、北周、辽和金朝,都是少数民族建立的王朝。

这些少数民族王朝仿效汉朝修建过长城。

在长城修建的历史上,少数民族统治的朝代远远超过汉族统治的朝代。

女真人建立的金代不仅筑成绵延5000余里的界壕边堡(即长城),且在建筑方法和风格上有所创新。

万里长城上下两千年,行程十万里,沿途穿越各种复杂的地形,各族人民共同创造了就地取材,因地制宜,用险制塞的建城方法,长城凝聚着各族人民的智慧,是中华民族智慧的结晶。

2.你认为“爱我中华,修我长城”的活动,具有什么重要意义?

(教材第49页)

提示 这一活动的社会意义绝不仅仅是集资修筑几段长城,而是一次深刻的爱国主义教育活动。

它对于激发民族精神,增强民族凝聚力具有深远的意义。

“爱我中华,修我长城”活动也是一次长城知识的宣传普及活动,提高了全民族保护长城遗产重要性的认识。

长城是我国宝贵的旅游资源,长城的修缮,必然会促进长城沿线旅游事业及各项经济事业的蓬勃发展。

【探究学习总结】(教材第49页)

一、本课测评

1.长城是如何修筑的,具有怎样的风格和结构特征?

提示 长城的建筑方法,因各地的地形、地势和自然条件差异而不同,但都遵循就地取材、因地制宜,用险制塞的原则进行修建。

长城的风格是和当地自然环境和谐地融为一体,朴实浑厚,粗犷奔放,雄伟壮观,气势磅礴。

关于长城的结构,长城是由城墙、关城、烽燧、城障和军用道路等共同组成的综合防御工程,城墙是长城的主体。

2.为什么说长城具有丰富的文化内涵?

试举具体事例加以说明。

提示 长城不仅是防御性军事工程,也是一座伟大的艺术宝库,它的建筑艺术、装饰艺术均十分出色。

木结构式样的敌楼、箭楼雕梁画栋,甚是美观,体现了高超的建筑与装饰艺术水平。

围绕长城所产生的许多传说、戏曲、诗词歌赋、绘画雕塑等文学艺术作品进一步丰富了这座宝库。

长城是民族矛盾与融合的产物。

它既是游牧区和农耕区的分界线,也是联结游牧民族和农耕民族经济文化的重要纽带,长城沿线定期开放和保护关市促进了各族经济文化交流和民族融合。

长城是中华民族的象征,也是民族的脊梁,长城悠久的历史和所穿越的广阔空间、复杂完备的防御体系、丰富的文化内涵都显示了中华民族勤劳勇敢、热爱和平、富有智慧和创造力的伟大民族个性。

3.为什么说长城是一座巍峨的历史丰碑?

提示

(1)防御作用:

万里长城作为一项综合性的防御工程有效地保护了内地的农业生产和人民的生命财产。

(2)中外关系:

同时也保障长城内侧的丝绸之路的安全畅通,促进了中西经济文化的交流。

(3)边疆开发:

长城的修筑及历代王朝在沿线驻守重兵、移民实边、垦荒屯田,对长城沿线经济、文化的发展,是有力的推动。

(4)民族关系:

长城地处游牧区和农耕区的分界线,也是联结游牧民族和农耕民族经济文化的重要纽带。

万里长城促进了各民族的经济文化交流和民族的融合。

二、学习延伸(略)

课时演练

一、选择题

1.目前世界上修建时间最长、工程最为浩大的军事防御工程是( )

A.埃及的金字塔B.中国的长城

C.希腊的宙斯神庙D.罗马的圣彼得大教堂

解析 只要抓住题干中的“军事防御工程”即可判断,A、B、C、D四个选项中只有B是军事防御工程。

故选B。

答案 B

2.下图反映了哪一时期修筑的长城( )

A.春秋战国B.秦

C.汉D.明

答案 C

3.下图中的建筑被誉为“中国的脊梁”和“民族的魂魄”,下列关于它的叙述,错误的是( )

A.它是中国历史上的军事防御工程

B.它是中国历史上的最伟大的艺术品之一

C.它把自然美和建筑美融为一体

D.今天我们见到的长城大部分是秦始皇时修建的

解析 秦长城由于年久失修或自然、战争和其他方面的破坏,大多已不存在了。

我们今天看到的长城大部分是明朝修建的。

答案 D

4.英国前首相撒切尔夫人说:

“长城是我所看到的最令人震撼的古代建筑。

”长城不只是建筑,更是文化的象征。

下列有关长城的文化内涵说法正确的有( )

①长城是汉族政权抵御北方少数民族的防御工事 ②长城是一件伟大的艺术作品 ③长城是中华民族的脊梁 ④长城促进了中西经济文化交流

A.①②③④B.②③④

C.①②③D.①③④

解析 长城既是防御性的军事工程,同时也是伟大的艺术作品。

长城蕴含着伟大的中华民族精神,长城是中华民族的脊梁;长城也保障了丝绸之路的安全畅通,促进了中西经济文化交流。

故①②③④都正确。

答案 A

二、非选择题

5.(2019·浙江嘉兴模拟)长城是中华民族的精神象征和骄傲。

阅读材料,回答问题。

材料一 有时它是绵延数百里的厚重城体,有时却演变为长墙间矗立着的烽燧与零星散落的烽火墩台。

……沿山脊线起伏的超长墙体曲线是它整体的形廓,展现了线的力量与韵律。

无数垛口重复而有节奏,竖立于城墙之间的敌楼与绵延的墙体高低起伏,错落有致,尽显点线面相结合的艺术美感。

——屈琳《长城的历史文化价值与视觉艺术表现特征》

材料二

(1)材料一提到了哪些长城建筑的组成部分?

请依据材料概括长城的建筑艺术特征。

(2)结合材料二和所学知识,概述长城所蕴含的民族精神。

解析 第

(1)问,第一小问,根据“绵延数百里的厚重城体”得出城墙,根据“长墙间矗立着的烽燧”得出烽燧,根据“竖立于城墙之间的敌楼”得出敌楼;第二小问,根据“有时它是绵延数百里的厚重城体,有时却演变为长墙间矗立着的烽燧与零星散落的烽火墩台”得出雄伟壮观,气势磅礴,根据“沿山脊线起伏的超长墙体”“竖立于城墙之间的敌楼与绵延的墙体高低起伏”得出因地制宜,和谐统一,根据“尽显点线面相结合的艺术美感”得出技艺高超。

第

(2)问,长城是民族精神的象征,抗日战争是中国人民一百多年来第一次取得反对外来侵略斗争的完全胜利,将长城形象放在反法西斯战争胜利七十周年的宣传图上,蕴含了爱国主义、爱好和平、团结统一的民族精神;而第一个南极科学考察站以“长城”命名,则反映出中华民族勤劳勇敢、自强不息的精神。

答案

(1)组成:

城墙;敌台(敌楼);烽燧(烽火台)。

特征:

雄伟壮观,气势磅礴;因地制宜;和谐统一;技艺高超。

(2)精神:

以爱国主义为核心;团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息。

6.(2019·浙江选考)古语云:

温故知新。

重温历史,汲取智慧和力量。

阅读材料,回答问题。

材料一 恩格斯曾经指出:

“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”。

秦始皇统一中国以后,将战国时代北边诸国的长城整合为“万里长城”。

蜿蜒如带的长城横亘在今天的北中国地区,长城以南,“其人耕稼以食”;大漠之间,“畜牧畋渔以食”。

西汉之时,武帝派张骞通西域,史谓“凿空”。

从公元前127年到公元前100年,历时20余年,沿河西走廊,曾多次大修长城。

有意味的是,唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:

“安用劳民”,一笑置之。

——据《说中国》《历史》选修教材等整理

材料二 关于长城,有以下两种认识可供讨论:

①一个值得玩味的现象是,长城的线路,几乎与400毫米等降水线相重合。

②长城的兴与修,取决于实际的社会政治状况。

——摘自冯天瑜《中国文化生成史》等

(1)阅读材料一,按照“行动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的”思路,分析并概括秦汉修筑长城行动的预期目的及实际产生的结果。

(2)阅读材料二并联系材料一,您更侧重解读哪一种认识?

侧重解读①,请结合所学予以阐释说明。

侧重解读②,请结合所学,以唐朝为例,从内政外交两个层面分析指出唐太宗对修复长城建议“一笑置之”的理由。

答案

(1)预期目的:

阻止北方游牧民族(匈奴)南下侵扰。

结果:

保护了内地农业生产和人民生命财产;沿着长城西进的轨迹,形成了丝绸之路;促进了中外经济文化的交流;成为中华民族的伟大象征。

(2)侧重解读①长城地处北部游牧区和农耕区的分界线;长城是联结游牧民族和农耕民族经济、文化的重要纽带。

侧重解读②内政:

贞观之治,民族团结政策。

外交:

积极友好和开放的对外政策。

(言之成理即可)