届高考历史第二轮知识点复习检测1.docx

《届高考历史第二轮知识点复习检测1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考历史第二轮知识点复习检测1.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

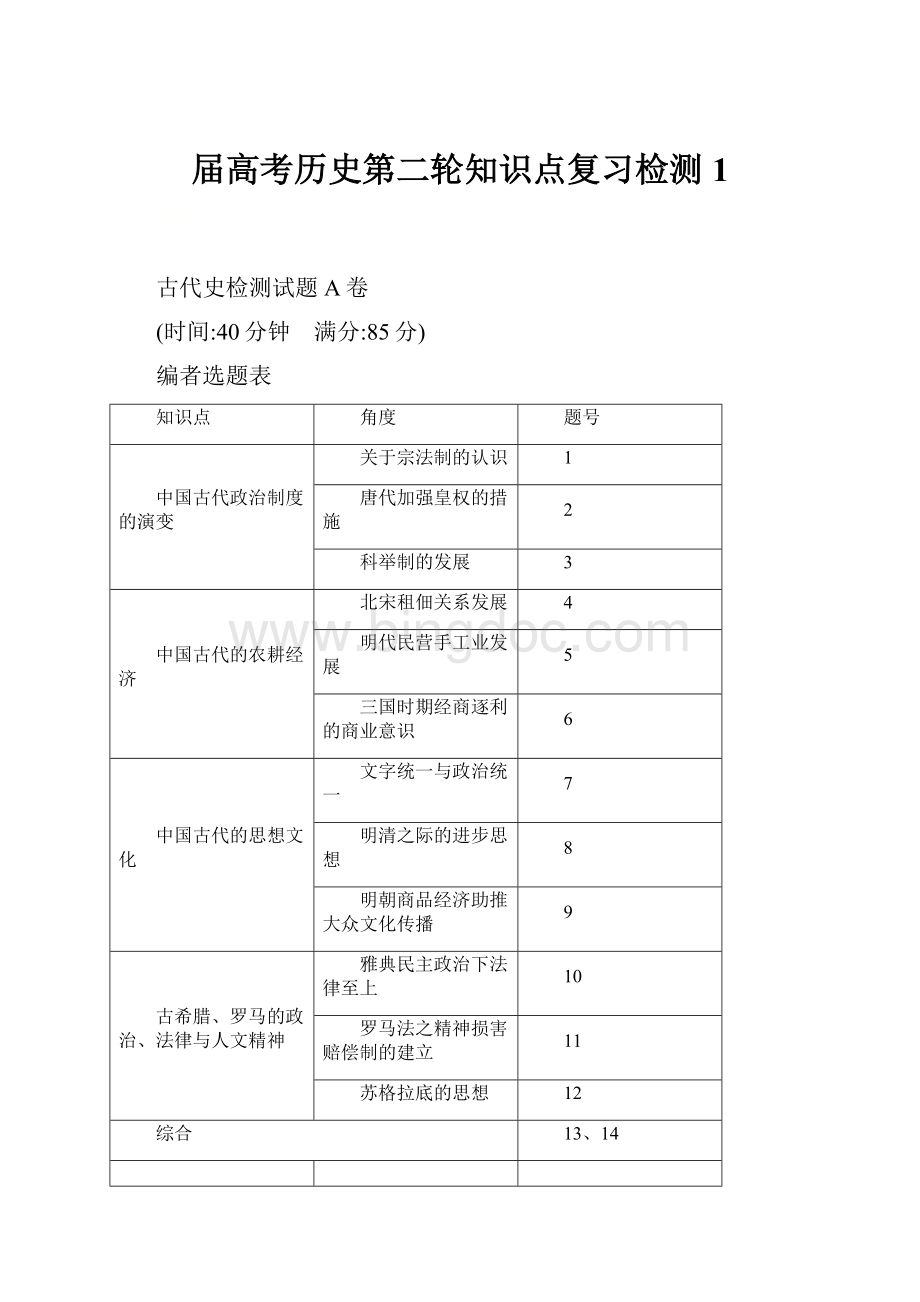

届高考历史第二轮知识点复习检测1

古代史检测试题A卷

(时间:

40分钟 满分:

85分)

编者选题表

知识点

角度

题号

中国古代政治制度的演变

关于宗法制的认识

1

唐代加强皇权的措施

2

科举制的发展

3

中国古代的农耕经济

北宋租佃关系发展

4

明代民营手工业发展

5

三国时期经商逐利的商业意识

6

中国古代的思想文化

文字统一与政治统一

7

明清之际的进步思想

8

明朝商品经济助推大众文化传播

9

古希腊、罗马的政治、法律与人文精神

雅典民主政治下法律至上

10

罗马法之精神损害赔偿制的建立

11

苏格拉底的思想

12

综合

13、14

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.(2018·湖北武汉模拟)丁山先生在《宗法考源》中说:

“宗法之起,不始周公制礼,盖兴于宗庙制度……宗法者,辨先祖宗昭穆亲疏之法也。

”而王国维先生指出:

“殷以前无嫡庶之制”“商人无嫡庶之制,故不能有宗法”。

对以上材料理解正确的是( )

A.宗法制在西周以前已经产生

B.嫡长子继承制是判断宗法制的依据

C.宗法制只存在于统治阶层中

D.关于宗法制的起源学术界存在争议

解析:

D 宗法制在西周以前已经产生是丁山先生的观点,只反映材料部分信息,故A项错误;嫡长子继承制是判断宗法制的依据是王国维先生的观点,只反映材料部分信息,故B项错误;丁山先生和王国维先生都没有提出宗法制只存在于统治阶层中,与材料无关,故C项错误;丁山先生和王国维先生关于宗法制起源的观点是不同的,由此可见存在争议,故D项正确。

2.(2018·河南南阳联考)唐朝时,掌权的宦官常以枢密使的名义削夺宰相的职权而干预朝政,甚至参与包括宰相在内的大臣的任命。

后来发展到与宰相共参政事,“宰相掌文,枢密掌武”。

这反映出( )

A.政事堂制度已被废除B.君主专制加强的策略性

C.三省六部制日趋完善D.当时朋党之争日趋激烈

解析:

B 宦官权力是皇权的延伸,“宰相掌文,枢密掌武”是皇权削弱相权的表现,意在加强皇权,B项正确,政事堂是唐代三省宰相共议军国大政的场所,而材料未体现三省议政,排除A、C两项。

D项朋党之争材料未体现。

3.(2018·河南商丘二模)清末翰林徐继儒《杨氏家谱·序》中说:

“惟古者睦族之道以谱联之……秦汉以降,宗法始废。

晋宋洎唐,沿魏九品中正之法,谱系犹掌于官。

其后此法又废,私家各自为谱以收其族。

”材料中家谱由官修到私修的主要原因是( )

A.宗法制的终结B.科举制的发展

C.三省六部制的设立D.家族团结的需要

解析:

B 宗法制在春秋战国时期已经遭到破坏,但宗法制对中国古代的皇位继承仍然存在影响,A项错误;材料“沿魏九品中正之法,谱系犹掌于官”说明魏晋南北朝官修家谱是为了选官;科举制出现后,选官不再按照门第,官修家谱逐渐被私修家谱取代,B项正确;三省六部制的设立与家谱没有关系,C项错误;家谱由官修到私修,都体现家族团结,故D项错误。

4.(2018·安徽安庆模拟)欧阳修指出:

“今大率一户之田及百顷者,养客数十家;其间用主牛而出己力者、用己牛而事主田以分利者,不过十余户,其余皆出产租而侨居者曰浮客。

”这表明北宋时期( )

A.封建租佃关系比较发达

B.佃户源于破产的自耕农

C.佃户之间产生协作关系

D.劳动力商品化程度提高

解析:

A 由材料信息“今大率一户之田及百顷者,养客数十家……不过十余户,其余皆出产租而侨居者曰浮客”,可知土地集中,而佃户比率最大,故A项正确;自耕农是一个小生产者,经济地位极不稳定,稍遇天灾人祸,即有破产可能。

因此,他们往往成为高利贷者勒索的对象,致使他们卖田卖地,甚至卖妻鬻子,从而沦落为佃农,但是材料没有体现,故B项错误;协作是指相互之间协调与配合,与材料无关,故C项错误;劳动力成为商品,是在明朝中后期,故D项错误。

5.(2018·湖南益阳调研)铜矿开采在明代属政府管辖,民间开采须经官府批准,并缴纳一定实物。

明代后期,民间铜矿产量大大超过朝廷,据嘉靖年间记载,朝廷铸币铜不够,“照例行户部买办”。

这一现象表明明代( )

A.政府既重视农业又重视商业

B.民间铸造技术高于朝廷

C.生产技术进步且税费低

D.铜矿开采政府亏本民间盈利

解析:

C 明代依然实行的是重农抑商的政策,故A项错误;结合所学知识可知官营手工业代表生产技术的最高水平,故B项错误;题干中“民间铜矿产量大大超过朝廷”“照例行户部买办”表现出民间铜矿产量很高,连政府也要到民间采购,从而说明开采铜矿的生产技术进步,“缴纳一定实物”表明民间开矿需要向政府上缴的税费低,故C项正确;题干中并未提到政府、民间开采铜矿的盈亏状况,故D项错误。

6.(2018·湖北黄冈质检)《三国志》载,东吴孙休(公元235~264年在位)在诏令中说到,“自建兴以来,吏民……去本就末,不循古道”“自顷年以来,州郡吏民及诸营兵……皆浮船长江,贾作上下”。

由此可知( )

A.重农抑商的经济政策发生动摇

B.人们经商逐利的商业意识浓厚

C.官吏涉足工商业活动滋生腐败

D.三国时期的商品经济发展较快

解析:

B “去本就末,不循古道”指的是弃农经商的现象,材料没有反映出政府重农抑商经济政策的变化,故A项错误;“州郡吏民及诸营兵”说明人员的广泛性,证明人们的商业意识浓厚,故B项正确;材料没有反映出政治滋生腐败,故C项错误;材料只体现出吴国商品经济发展较快,没有体现三国,故D项错误。

7.(2018·广东广州二模)周朝以王畿的方言作为雅言,相当于现代所谓“民族共同语”,当时各诸侯国都以雅言作为标准语。

秦汉时期,各地方可使用本地的方言,政府任其自然。

导致这一变化的原因有,秦汉时期( )

A.实行了郡国并行制B.小农经济的发展

C.实现了文字的统一D.大一统思想的出现

解析:

C 秦朝没有实行郡国并行制,汉初才实行,所以排除A;小农经济具有封闭性,与题干的“政府任其自然”不符,所以B错误;周代未有统一的文字,以雅言为标准语方便沟通与交流,而秦汉时期,实现了文字的统一,所以会出现题干中的“各地方可使用本地的方言,政府任其自然”,所以C符合题意;大一统思想出现于汉武帝时期,所以排除D。

8.(2018·山西太原模拟)黄宗羲在《明夷待访录·学校》中指出,学校既是教育机构,还是权衡利弊的场所。

针对当时的社会问题,学校应“小则纠绳,大则伐鼓号于众”。

这表明黄宗羲( )

A.主张建立权力制衡机制

B.注重发挥社会舆论的作用

C.已经具有近代民权意识

D.认为学校应培养实用人才

解析:

B 从材料信息可知,黄宗羲认为,学校既是教育机构,又是议政机构,有权批评政治得失。

这表明黄宗羲注重发挥社会舆论的作用,故选B项。

学校监督政府不等于“权力制衡”,故A项错误;材料信息无法体现近代民权意识,故C项错误;材料信息无法体现学校应培养实用人才,故D错误。

9.(2018·河北邯郸一模)明朝中后期,传统的经典读物越来越少,以戏曲、小说和日用类书籍为主的通俗读物所占比重越来越大,大部分图书都有很多注释和注音。

这一变化折射出( )

A.商品经济助推大众文化传播

B.士人价值追求发生改变

C.刻印技术取得了突破性发展

D.通俗文化成为主流文化

解析:

A 明朝中后期,随着商品经济的发展,市民阶层日益壮大,适应市民阶层需求的通俗读物迅速发展起来。

材料中“传统的经典读物越来越少”“通俗读物所占比重越来越大”“大部分图书都有很多注释和注音”折射出商品经济助推大众文化传播,故选A项。

材料没有涉及“士人价值追求”,故B项排除;书籍内容的变化与刻印技术无关,故C项错误;当时的主流文化仍是传统文化,故D项错误。

10.亚里士多德在《雅典政制》里写道:

(梭伦把)法律颁写在木板上,竖立在巴西勒斯柱廊里,所有人都发誓恪守它们,9名执政官还要在那块石头跟前起誓,如果他们僭越了某条法律,他们将献塑一座金像。

这一记载说明梭伦为雅典执政官时( )

A.规定法律面前人人平等

B.处处维护平民的利益

C.使雅典成为了民主国家

D.奉行法律至上的原则

解析:

D 根据“所有人都发誓恪守它们,9名执政官还要在那块石头跟前起誓”可知,雅典公民和执政官都要严格遵守法律,说明当时的雅典奉行法律至上的原则,D项正确。

11.(2018·河北邯郸质检)在罗马法中,“损害”一词专门用来表示财产损失。

但格劳秀斯提出无论是财产、自由还是名誉的侵害,其结果都可以统一用“损害”来表示。

他的主张( )

A.改变了罗马法注重形式的特点

B.扩大了罗马法适用对象的范围

C.违背了罗马自然法的基本原则

D.有利于精神损害赔偿制的建立

解析:

D 罗马法注重对私有财产的保护,而格劳秀斯提出将自由、名誉侵害与财产侵害列入“损害”的范畴,有利于精神损害赔偿制的建立,D项正确。

12.(2018·山西太原一模)苏格拉底从来不向听他讲学的人索取金钱报酬,他接待了许多希望听他讲学的人,其中有本国民众,也有外国人。

苏格拉底认为,索取金钱报酬无异于迫使自己当奴隶。

这反映了他( )

A.提倡有教无类B.推崇“美德即知识”

C.崇尚意志自由D.反对狭隘民主

解析:

C 根据材料信息“索取金钱报酬无异于迫使自己当奴隶”可知,苏格拉底不愿充当金钱的奴隶,这反映了他崇尚人格和精神的自由,故选C项。

材料信息无法体现有教无类,故A项排除;材料信息无法体现B项;材料不涉及民主政治问题,故D项排除。

二、非选择题(本大题共2小题,其中13题25分,14题12分,共37分)

13.(2018·安徽合肥二模)阅读材料,回答问题:

材料一 交换的发达,促进了货币流通量的增加。

北宋除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币,租税的征收、官俸的发给和对外贸易都使用银两。

北宋的铜钱尽管铸造得比过去多,但“钱荒”却十分严重。

为此,政府规定四川等地只能用铁钱流通。

由于携带不方便,10世纪末,成都出现了所谓“交子铺”,发行纸币代替铁钱。

1023年,北宋政府看到发行交子有利可图,遂正式创立“交子务”,改交子为官办,以36万贯铁钱作准备金,定期发行,限额125万余贯,流通区域仍限于四川。

——《中国古代史》

材料二 洪武元年,明政府颁行“洪武通宝”。

但由于铜钱的铸造受到铜料不足的限制,而且商贾也习惯于用元代的纸钞,铜钱的流通并不畅达。

洪武八年,印造大明宝钞,禁止民间使用银子。

但由于宝钞发行没有数量的限制,也没有兑换的机制,导致官府大力推行用钞作货币的同时,两浙、江西、闽广等地的百姓重钱轻钞,宝钞严重贬值,钞法难以推行。

正统元年,政府“弛用银之禁”,下令南方部分不通舟楫的地方,可将赋税折算白银缴纳。

至万历时期,要求各种租税都折银征收。

民间白银的使用范围不断扩大,原来的“大数用银、小数用钱”的习惯也逐渐改变,人们在小额交易中也宁愿使用极为细碎的银子。

——《世界货币视野中明代白银货币地位的确立及其意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋时期“交子”出现的原因及意义。

(16分)

(2)根据材料二指出明朝时期白银货币地位的变化。

综合上述材料概括宋、明时期货币流通的相同点。

(9分)

解析:

第

(1)问,提取材料一信息,从商品经济发展、“钱荒”、金属货币的缺点、金融信用事业的发展及科技进步等角度回答“原因”。

结合所学回答“交子”出现的意义。

第

(2)问,根据材料二回答“变化”。

比较两则材料,从多种货币并存、具有地域性特征和民间货币影响较大等角度回答“相同点”。

答案:

(1)原因:

商品经济的发展;北宋“钱荒”严重;铁钱等货币流通不畅;发达的金融信用事业的影响;造纸业和印刷业的发展。

(10分)

意义:

推动政府货币改革;促进商品经济发展;它是世界上最早的纸币,影响深远。

(6分)

(2)变化:

从民间私用到成为合法货币,再到成为主导货币。

(3分)

相同点:

多种货币并存;具有地域性特征;民间货币影响较大。

(6分)

14.(2018·湖南长沙联考)阅读下列材料,回答问题:

材料 著名经济学家、经济史专家厉以宁在《资本主义的起源——比较经济史研究》中,把封建社会分为两种不同的体制。

一种是刚性体制,这个社会中等级制和身份制严格,社会流动不易,看似稳固,但应变能力很差,所以一击即溃;另一种是弹性体制,该社会中缺乏严格的等级制和身份制,纵向和横向上社会流动都可以进行,权力结构可以变化,权力的行使方式也灵活多样,所以这种社会的应变能力很强,遇到危机可以自我调整,从而长期存活下来。

根据材料并结合所学知识,分析中国封建社会由刚性体制转变为弹性体制的时间,并说明你的理由。

(12分)(要求:

观点明确,史论结合)

解析:

本题为开放探究型观点论证题,要围绕中国封建社会由刚性体制转变为弹性体制这一观点,说明理由。

根据弹性体制的特征之一,即纵向和横向上社会流动都可以进行,可以判断出与科举制有关,再结合其他特征可以判断出唐朝。

唐代以前,刚性体制表现为封建人身依附关系的普遍存在,以及九品中正制所造成的世家大族垄断仕途的局面,社会阶层流动性差;唐以后,农民的人身依附关系减弱,科举制的确立与发展打破世家大族对仕途的垄断,社会阶层流动性加强,再加上商品经济的发展使得等级制和身份制进一步削弱,社会人员的流动性进一步加强。

答案:

转变的时间为唐朝。

(2分)

理由:

从战国到魏晋南北朝是刚性体制,表现为寺院经济与庄园经济的出现与发展,封建人身依附关系的普遍存在;人才选拔由军功行赏到察举制、九品中正制的推行,导致累世公卿局面的出现。

(每点2分,共4分)

唐以后,农村中租佃关系的发展,使农民对地主的人身依附关系减弱;科举制的创立与完善打击了门阀士族,使得人才流动性加强;手工业、商业的发展与繁荣使等级制和身份制进一步削弱,社会人员的流动性进一步加强。

(每点2分,共6分)