学年人教版语文必修4学案第1课 窦娥冤.docx

《学年人教版语文必修4学案第1课 窦娥冤.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年人教版语文必修4学案第1课 窦娥冤.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年人教版语文必修4学案第1课窦娥冤

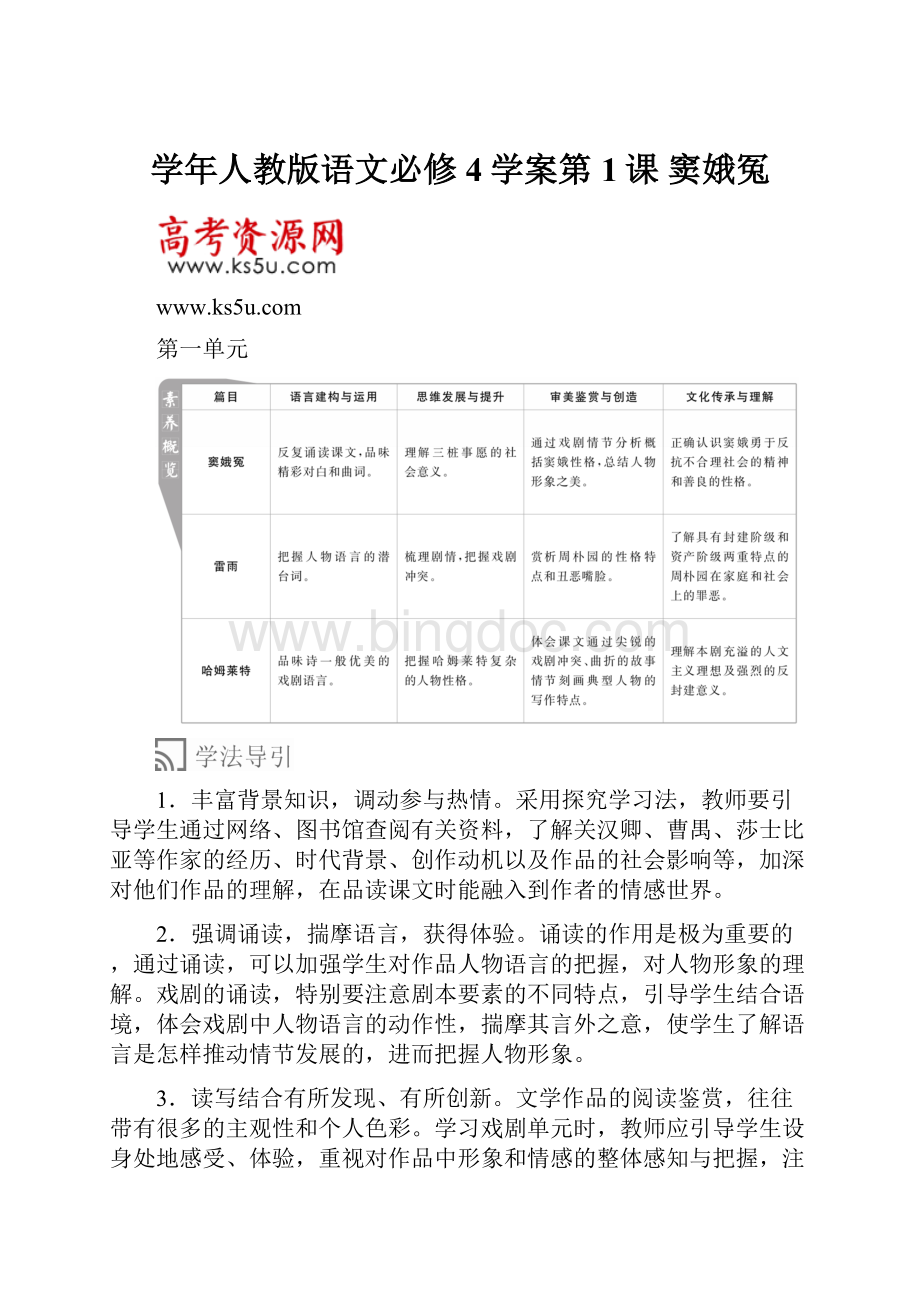

第一单元

1.丰富背景知识,调动参与热情。

采用探究学习法,教师要引导学生通过网络、图书馆查阅有关资料,了解关汉卿、曹禺、莎士比亚等作家的经历、时代背景、创作动机以及作品的社会影响等,加深对他们作品的理解,在品读课文时能融入到作者的情感世界。

2.强调诵读,揣摩语言,获得体验。

诵读的作用是极为重要的,通过诵读,可以加强学生对作品人物语言的把握,对人物形象的理解。

戏剧的诵读,特别要注意剧本要素的不同特点,引导学生结合语境,体会戏剧中人物语言的动作性,揣摩其言外之意,使学生了解语言是怎样推动情节发展的,进而把握人物形象。

3.读写结合有所发现、有所创新。

文学作品的阅读鉴赏,往往带有很多的主观性和个人色彩。

学习戏剧单元时,教师应引导学生设身处地感受、体验,重视对作品中形象和情感的整体感知与把握,注意作品内涵的多义性和模糊性。

在此基础上,鼓励学生积极地、富有创意地表达自己的见解,可以采取读写结合的形式,以写促读,以读带写,让学生发表自己的观点。

4.突出戏剧特色,增加参与空间。

根据学生的不同特点,教师可让学生观摩戏剧演出,参与课本剧表演,编写课本剧。

自编自导,让学生在实践活动中体会戏剧的魅力,在多样的语义活动中既培养了学生富有个性的语文学习方式,又落实了对鉴赏能力的培养。

总之,在教学中我们要充分调动学生的积极性,发挥学生的主体地位,让学生学会鉴赏戏剧作品,学会解读人物,提高他们欣赏戏剧、表演戏剧的能力。

第1课 窦娥冤

贞洁敬孝哀怨感天雪飞六月,刚烈争抗悲愤动地旱延三年。

鲁迅先生曾说过:

“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。

”“列之于世界大悲剧之中亦无愧色”的古典悲剧精品《窦娥冤》就向我们展示了一位精神高尚的善良女性窦娥被毁灭的过程。

关汉卿,号已斋叟,金末元初大都(今北京市)人,元杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早、最伟大的戏剧作家。

他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”,并位于“元曲四大家”之首。

生卒年不详。

他一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。

他是当时杂剧界的领袖人物,与当时许多戏曲作家、杂剧演员有着密切联系。

他一生主要从事戏剧活动,不仅写剧本,而且登台演唱,借助元杂剧艺术来揭露现实黑暗,寄托自己的情感和愿望。

他比英国戏剧大师莎士比亚早出生三个多世纪,一生创作的杂剧有60多部,现仅存15部。

《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等流传很广;其中《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。

1956年,关汉卿被列入世界文化名人之列。

故事发生在元朝,元代统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。

元统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化的种族歧视政策,以利于巩固其统治地位。

他们将全国人口分为四等:

蒙古人、色目人、汉人和南人。

同时统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。

在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民都过着悲惨的日子。

另外,当时贪污之风横行,冤案不计其数。

元世祖死后,他的孙子铁穆耳即位,就是元成宗。

元成宗时期,这种贪赃枉法的情况越来越严重。

有一次,查出有贪污行为的官吏一万八千多人,冤案五千多件。

《窦娥冤》的冤案就发生在这样一种社会背景下。

关汉卿在民间传说“东海孝妇”故事的基础上,结合元代的社会现实,完成了这部著名剧作的创作,用以反映元朝社会的黑暗现实。

1.元杂剧

元杂剧是融合各种表演艺术形式而形成的一种完整的戏剧形式,并在唐宋以来话本、词曲、讲唱文学的基础上创造了成熟的文学剧本。

(1)结构:

元杂剧一般由四折一楔子构成一本,演一个完整的故事,个别作品是五折、六折或多本连演。

折是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”,是一个音乐组织的单元。

每折限用同一宫调的曲牌组成一套曲子。

演出时一本四折都由正末或正旦独唱,分别称为“末本戏”或“旦本戏”。

楔子,四折以外所增加的独立段落,篇幅短小。

一般放在剧首,类似现代戏曲中的序幕;有时也用在两折之间,衔接剧情,类似现代戏曲中的过场戏。

(2)角色:

末、旦、净、杂。

末、旦:

元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。

男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等,女配角有外旦、小旦等。

净:

俗称“大花脸”,大都扮演在性格、相貌有特异之处的人物,如张飞、李逵。

净的次要角色叫副净。

杂:

上述三类不能包括的杂角。

例如,卜儿(老妇)、孛老(老翁)、徕儿(儿童)、孤(官员)、洁郎(和尚)、驾(皇帝)等。

(3)剧本的构成:

剧本由唱、科、白三部分构成。

唱词是按一定的宫调、曲牌写成的韵文。

元杂剧规定,每一折戏唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

科是戏剧动作的总称,包括舞台的程式、武打和舞蹈。

白是“宾白”,是剧中人物的说白部分。

宾白又分以下四种:

对白,人物对话;独白,人物自叙;旁白,通过别的人物自叙心里话;带白,唱词中的插话。

宾白是元杂剧中重要的有机组成部分。

2.“苌弘化碧”“六月飞霜”“东海孝妇”典故的出处

(1)“苌弘化碧”出自《庄子·外物》:

人主莫不欲其臣之忠,而忠未必信,故伍员流于江,苌弘死于蜀,藏其血三年而化为碧。

(2)“六月飞霜”出自《太平御览》:

邹衍事燕惠王尽忠,左右谮之王,王系之狱。

仰天哭,夏五月为之下霜。

(3)“东海孝妇”出自《汉书·于定国传》:

东海有孝妇,少寡,亡子,养姑甚谨。

姑欲嫁之,终不肯。

姑谓邻人曰:

“孝妇事我勤苦,哀其亡子守寡。

我老,久累丁壮,奈何?

”其后,姑自经死。

姑女告吏:

“妇杀我母。

”吏捕孝妇。

孝妇辞不杀姑,吏验治,孝妇自诬服。

具狱上府,于公以为此妇养姑十余年,以孝闻,必不杀也。

太守不听,于公争之,弗能得。

乃抱其具狱,哭于府上,因辞疾去。

太守竟论杀孝妇,郡中枯旱三年。

3.秀才

秀才指才之秀者,在科举制之前指优异之才;在科举制出现后,指通过“童子试”的人。

4.春榜

唐、宋考进士都在春季,因此后世称进士考试为春榜。

1.识记字音

当垆

lú

绣闼

tà

燕侣莺俦

chóu

zhènɡchuài

撚断

niǎn

恁的

nèn

恓惶

xī

鞍鞴

ānbèi

祗候

zhī

桃杌

wù

盗跖

zhí

刽子手

ɡuì

罪愆

qiān

苌弘化碧

chánɡ

2.近义词辨析

(1)埋怨·抱怨

相同点

都有“不满”和“责怪”的意思。

不同点

“埋怨”指因为事情不如意而对自己认为原因所在的人或事物表示不满。

“抱怨”指心中怀有不满,数说别人的不对。

语境运用

出了问题要多想想自身原因,不能总是 别人,或者 社会不平等、不给你机会。

答案 埋怨 抱怨

(2)姻缘·因缘

相同点

二者都有“缘分”的意思。

不同点

适用范围不同。

“姻缘”指婚姻的缘分。

“因缘”:

①佛学术语,佛教指产生结果的直接原因和辅助促成结果的条件或力量。

②缘分。

语境运用

①硕博 会是本公司独家专为本科以上高知群体打造的一档品牌相亲平台。

②诗人余光中的名作《乡愁》,许多人耳熟能详;至于他与东南大学的一段 ,却知者甚少。

答案 ①姻缘 ②因缘

3.成语辨析

判断下列句子中加点成语运用的正误,并做出解释。

(1)近日,商铺市场成交量价齐升,市场趋好;写字楼市场孤身只影,仅一项目成交。

( )

解释:

(2)在那些困难的日子里,大家互相鼓励,举案齐眉,走过了风风雨雨。

( )

解释:

(3)为加快对辽宁舰的改造,专家和技术人员忘餐废寝,前后共有15人因积劳而殒。

( )

解释:

(4)社区党员干部和志愿者送出“爱心帮扶卡”后,将与社区中的鳏寡孤独、残疾人等进行结对帮扶,帮助其解决生活中遇到的困难。

( )

解释:

(5)7年前,19岁的小伙子到哈尔滨打工,至今杳无踪迹,生死不明。

( )

解释:

答案

(1)× 适用对象不当。

“孤身只影”指孤单一人(多指没有亲属或亲属不在身边);形容孤儿无亲。

不能用于修饰“楼市”。

(2)× 适用对象不当。

“举案齐眉”指送饭时把托盘举得跟眉毛一样高;形容夫妻互敬互爱。

不能用在其他人身上。

(3)√ “忘餐废寝”,忘记了睡觉,顾不得吃饭;形容对某事专心致志或忘我地工作、学习。

(4)√ “鳏寡孤独”,泛指没有劳动力而又没有亲属供养、无依无靠的人。

(5)× 不合语境。

“杳无踪迹”指一点踪迹也没有,不知去向。

侧重一点踪迹也没有。

例句已说明其去了哈尔滨打工,故应改为“杳无音信”。

窦娥的困惑

文/温斌

关汉卿在中国戏剧史上领军地位的确立得益于他诸多悲剧的创作和悲剧人物的塑造,尤其是对社会底层劳动妇女命运的关注和思考,由此产生了中国文学史上第一批以独特的人生境遇和艺术魅力鲜活于历代人物画廊的女性形象,窦娥便是其中的经典。

在一般论者看来窦娥是一个反抗封建社会的叛逆者形象,然而当我们将窦娥与其他叛逆者进行比照时会发现窦娥的反抗过程是渐进的、冲突的,甚至是不确定的。

窦娥不像崔莺莺那样,以自我果敢的行为与传统婚姻制度、家长制度产生激烈的对立;也不似李香君那样,忠于男友,将宦官阉党视作敌对,与之坚决斗争,从而使风尘女子的人生历程具有了政治的价值。

窦娥的性格构成中充满着一种对永恒正义追求的“力”,任何阻碍与破坏她生命捍卫的外在力量,都是她的抗争对象。

窦娥先是严词拒绝张驴儿的无理要求,像一位凛然不可侵犯的女神使社会黑暗势力对她无可奈何;继而她经历了千般拷打,万般逼供,从绝望中看清了“衙门自古向南开,就中无个不冤哉”的残酷现实;最终对世界的主宰——天和地,发出了抗争的最强音:

“有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?

为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。

天地也,做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。

地也,你不分好歹何为地!

天也,你错勘贤愚枉做天!

哎,只落得两泪涟涟。

”对封建文化世俗观念中最公正无私的事物——天、地、日、月加以否定,从而使窦娥的抗争意义更具有了普遍性的价值。

但是,当窦天章将罪有应得的张驴儿、桃杌太守等绳之以法为她平反昭雪之时,窦娥却在亲历了冤屈的“感天动地”之后,一反其铮铮铁骨、指天骂地的抗争精神变成了自觉维护皇统纲常统治的卫道士。

第四折唱道“从今后把金牌势剑从头摆,将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害。

”

窦娥一方面对造成她生命毁灭的社会切齿痛恨,勇敢抗争,全面否定;一方面却想着国泰民安,替天子分忧,最后,她竟自觉地站到了残害她青春生命的一边。

可见,窦娥的抗争是自发的、幼稚的,她对自己所遭冤屈成因的认识是表层的、感性的、模糊的,是随着受迫害程度的加重而变化的。

先是社会恶势力的代表张驴儿父子,继之以封建官府的典型代表桃杌太守,最后是封建社会正统的标志——天地日月。

但是,尽管窦娥“咆哮呼号”,她也根本没有改变封建教育给予她的本质宿命——对皇权的忠诚,做天子的顺民。

于是,她只能片面地认为是个别官员的腐败、偶然现象的发生导致了她的人生不幸,而从天子到庶民,从天地到百姓都显示着公理和正义。

窦娥在第四折唱到:

“今日个将行文卷重行改正,方显得王家法不使民冤。

”实际上,“王家法”才是其冤的主要元凶。

总之,窦娥是一个有着丰满复杂文化内涵的女性形象,她的精神矛盾与困惑正是关汉卿的精神困惑。

[赏析点评] 咒骂、指责天地,最终却又不能不依靠“天地”来申明自己的冤屈,这一方面体现了她对压迫自发的反抗,对封建秩序的怀疑和斥骂;另一方面也体现了她对皇权自觉的忠诚。

这是窦娥的命运可悲之处。

她的精神矛盾与困惑正反映了关汉卿在面对黑暗社会进行反抗斗争的道路选择上的困惑与矛盾。

1.通过课文学习,深刻认识元代恶人横行、官吏贪暴、法制黑暗、政治腐败的社会现实,理解窦娥正直善良、宁死不屈的性格。

2.使学生领会戏剧通过唱词、科、白刻画人物形象、展开矛盾冲突的写作技巧。

3.初步认识我国古代杂剧形式上的一些特点。

一、思维建构

答案

逼嫁

赴法场

二、内容把握

节选部分主要通过写窦娥含冤被斩及被斩前指天斥地并许下

的悲惨情景,揭露了元代吏治的腐败、残酷,反映了

,歌颂了窦娥的

。

答案

三桩誓愿

当时社会的黑暗

善良心灵和反抗精神

1.第1段,蔡婆婆的独白有什么作用?

我的答案:

答案

(1)交代了蔡婆婆的祖籍、家庭状况、窦天章借钱的事实及不能偿还的原因,还有蔡婆婆想让窦娥作自己的儿媳等。

(2)交代了主要人物窦娥的由来,暗示其身世的悲惨,揭示了悲剧的根源之一——高利贷。

高利贷让窦娥被卖身蔡家,最后落入悲惨的境地。

2.第三折【滚绣球】这支曲子表现了怎样的思想感情?

主要运用了哪些修辞手法?

我的答案:

答案

(1)在这支曲子中,窦娥诅咒鬼神,否定天地,这是对当时黑暗现实最猛烈、最尖锐的抨击,揭露了当时社会的严重不公,表现了她的觉醒意识和强烈的反抗精神。

(2)曲词运用呼告、对比、对偶、反问及反复等多种修辞手法,或直抒胸臆,或套用俗语,或质问,或慨叹,高亢激越,酣畅淋漓,且句式整齐,节奏鲜明,具有强烈的表达效果。

3.窦娥与现实生活有哪些矛盾冲突?

这些矛盾冲突表现了什么?

窦娥与现实生活的矛盾冲突

表现的内容

1

①

②

2

③

④

3

⑤

⑥

答案 ①清白的窦娥被张驴儿诬陷 ②当时恶人横行,以强欺弱的社会现实 ③窦娥本想依靠官府洗清自己的冤屈,却被判死罪 ④吏治黑暗,官吏昏聩,贪赃枉法,草菅人命 ⑤窦娥渴望清清白白地活着,又不想婆婆挨打,无奈认了死罪 ⑥窦娥的善良、孝敬

4.窦娥的性格特征是怎样的?

请结合文本简要概括。

我的答案:

答案 窦娥基本的性格特征是善良,安分守己,有主见,刚强,她的反抗精神是在外界迫害下激发出来并迅速高涨的,是人物性格合理的发展。

(1)善良,安分守己。

对于自己凄苦的身世,年轻守寡的窦娥以为这些都是命中注定的,为了来世的幸福,她要侍养婆婆,为丈夫服孝,听婆婆使唤。

从这里可以看出她的善良与安分。

在公堂上受审时,她被打得昏死多次,也不肯屈招;可是一听说要对婆婆动刑,她不忍心婆婆受苦,更担心婆婆屈打成招,于是赶紧阻拦衙役,招认是自己药死了张驴儿的父亲。

被押赴法场的路上,她央求刽子手绕过前街从后街走,因为不愿让婆婆看见了伤心。

(2)有主见,刚强。

窦娥坚决抵制蔡婆婆含糊应允的婚事。

蔡婆婆胆小、怕事、懦弱,她眼看难以将张驴儿父子打发走,又感念他们的救命之恩,就想干脆答应他们的要求。

这样窦娥的处境就比较孤立,可是她毫不退让,反复劝告蔡婆婆,让蔡婆婆不能贸然行事。

如此,张驴儿父子一时不能如愿。

张驴儿的父亲被药死后,张驴儿对她进行要挟,她毫不畏惧,情愿和张驴儿对簿公堂。

在公堂上受审时,她被打得血肉模糊,昏死多次,也不肯屈招,仍辩白自己的冤屈。

(3)反抗精神。

窦娥反抗精神之强烈,在古代文学作品中是少见的。

她誓死不放过张驴儿,被判处死刑的她唱道:

“我做了个衔冤负屈没头鬼,怎肯便放了你好色荒淫漏面贼!

”前往法场受刑时,她埋怨天地、质疑天地、责骂天地。

对于窦娥这样的封建社会里没有什么见识的妇女来说,“天地”包含有王法、官府、天理、公道等意思。

因此表面上看,窦娥是在斥骂天地,实际上是对一整套用以维护人心、统治百姓的封建秩序的怀疑和斥骂。

临刑前,她发下三桩誓愿,向世人申明自己的冤屈,更是表现了她对封建社会黑暗昏聩腐败的官府和朝廷的控诉。

5.窦娥“冤”从何来?

窦娥悲剧的原因究竟是什么?

我的答案:

答案

(1)高利贷的压迫。

这是窦娥悲剧的远因。

窦天章原来借了蔡婆婆二十两银子,第二年本利一共要偿还四十两,窦天章无钱还债,只得将七岁的女儿窦娥卖到蔡婆婆家当童养媳。

元代的高利贷十分厉害,有一种叫“羊羔儿利”的高利贷,采用“如羊出羔”,即本利每年倍增的办法。

窦天章借的就是这种“羊羔儿利”,借了一年债,第二年就得把女儿卖出去才能还债。

这既真实地揭露了元代高利贷的残酷,又为窦娥后来的不幸命运作了铺垫。

(2)流氓地痞的压迫。

这是窦娥悲剧的近因。

流氓横行是法制松弛、社会黑暗的一种体现。

在光天化日之下,窦娥婆媳受到流氓张驴儿父子无端的骚扰与迫害,尊严和合法权益被随意践踏。

剧作通过窦娥的悲剧,把批判的矛头引向人欲横流的元代黑暗的社会现实。

(3)元代吏治的腐败。

这是窦娥悲剧最直接的原因。

窦娥本以为官府会主持公道,没料到昏官桃杌不分青红皂白地对她进行逼供。

安分守己、善良孝顺的窦娥,被封建法制机关冤枉致死。

这一冤案深刻地暴露了元代官府衙门不为平民百姓做主的本质。

窦娥临刑前“血溅白练”“六月飞雪”“亢旱三年”的誓愿在现实中是不可能实现的,有人说这表现了封建迷信的思想,这些情节削弱了作品的思想意义,对此,你是如何看待的?

我的答案:

答案 观点一:

同意。

窦娥把惩治邪恶的希望寄托在“六月飞雪”“亢旱三年”这种灾害性天气上,也就是说,关汉卿把惩治人间邪恶的希望寄托在比自然界更大的邪恶力量上,而不是寄托在正义和公理上,这种以恶抗恶、以暴制暴的思想,具有较为浓厚的封建迷信色彩,体现了一种封建迷信的思想,削弱了作品的思想意义。

观点二:

不同意。

窦娥临刑前发下的三桩誓愿,从内容上看,一愿比一愿深刻而强烈,这不仅使她的冤情昭示世人,而且感天动地,让人们都知道“这都是官吏无心正法,使百姓有口难言”,充分揭露了当时社会官吏昏聩、法制腐败、人民蒙受奇冤而又呼告无门的真实情况,表现了主人公至死不屈的斗争精神。

观点三:

不同意。

三桩誓愿体现出作者的社会政治观点和美好理想。

作者运用浪漫主义艺术创作手法,通过奇特的构思,大胆的想象,使现实生活中不可能发生的事在艺术舞台上发生并得以应验,这虽违背常理,却合乎人情,从而有力地体现了广大人民盼望伸张正义,杀掉贪官污吏,洗雪天下冤屈的美好愿望。

『读写能力』

铺陈渲染

元杂剧中的曲词普遍具有抒情性强的特点,并且对人物的感情反复铺陈渲染,务尽务透。

如本剧第一折里的“点绛唇”“混江龙”“油葫芦”“天下乐”等几段曲词,是表现窦娥对自己的命运的悲叹。

她先说自己“满腹闲愁”,老天知道了都会伤感;再尽情倾诉自己愁苦的情状,每日寝食不安,日夜受煎熬,看到烂漫的花枝、圆圆的月亮,就会加倍觉得伤心断肠,心里有说不出的焦虑、烦闷,眉头也总是紧锁着;接着她感叹自己的愁苦没有尽头,随即简略回顾了她不幸的人生遭遇;最后她无可奈何地宽慰自己,把自己的不幸命运归因于前世注定,为了来世的幸福,此生她要好好积德。

这几段曲词将窦娥内心的痛苦、愁闷表现得淋漓尽致,扣人心弦。

铺陈,又叫铺排,就是诗经中的“赋”,是与“比兴”并称的古代诗歌的艺术手法,它借助于淋漓尽致地细腻叙写,形成了一定的语势,有效地渲染特定的环境、气氛和情绪。

『针对练笔』

请采用铺陈渲染的手法,以“我们从人生的舞台上走过”为中心,写一段引人思考的文字,200字左右。

答:

答案 (示例)花从春走过,留下缕缕花香;叶从夏走过,留下片片阴凉;风从秋走过,留下阵阵麦浪;雪从冬走过,留下种种希望。

自然的四季留下了独具特色的印记。

啊,朋友,我们从人生的四季走过,将给人生留下些什么?

风从水上走过,留下粼粼波纹;骆驼从沙漠上走过,留下深深的脚印;哨鸽从天空飞过,留下串串欢韵;岁月从树林穿过,留下圈圈年轮。

万物从不虚度,它们都留下了坚定的足迹。

啊,朋友,我们从人生的舞台走过,将给社会留下些什么?

『直击高考』

(2018·浙江高考)阅读下面这首唐诗,完成下题。

送王昌龄

李颀

漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界①,梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

[注] ①莲花界:

佛寺,诗中指洛阳白马寺。

这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。

答:

答案 ①“送君多暮情”句点出了伤别之情。

②“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。

③结尾“叹息此离别”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

解析 本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。

解答本题,首先要结合《雨霖铃》中的词句去理解点染手法。

“点”即点明主旨,“染”即铺陈渲染。

如柳永《雨霖铃》中“多情自古伤离别”是“点”,点出离别。

“更那堪,冷落清秋节!

今宵酒醒何处?

杨柳岸,晓风残月”是“染”,渲染了离别之悲、冷落之苦。

这样,先点明主旨,后用景物渲染,烘托感情,起到情景相生的效果。

具体到本诗也是一样,第二句“送君多暮情”就是直接“点”出了伤别之情,下面的“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句则是“染”,层层铺写暮景,充满着幽淡惆怅之情,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。

而最后“叹息此离别”也是直接点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

『素材迁移』

隐忍与抗争

窦娥只是一位勤劳善良、命运孤苦、没有过多要求的普通劳动妇女。

她忍受了命运最艰难困苦的打击——从小失去母亲,七岁时又与相依为命的父亲分离,做了蔡婆婆家的童养媳。

结婚两年后丈夫又去世。

在这种种的命运打击面前,窦娥都忍受了,她只希望能够和婆婆相依为命,过安安稳稳的日子。

但现实是如此黑暗,即使这种对生活最起码的要求她也难以得到满足,最后落得个无辜受刑的结局。

窦娥在冤屈中死去了,却给人留下了一曲对黑暗社会以死抗争的回肠荡气的悲歌。

窦娥有着男儿般的铮铮铁骨,不屈服任何恶势力的威逼利诱,她敢于痛骂贪官污吏,敢于痛骂代表至高无上权力的天地鬼神:

“地也,你不分好歹何为地!

天也,你错勘贤愚枉做天!

”所以上天被她骂得不得不让她的誓愿呈现:

血溅白练、六月飞雪、亢旱三年。

[运用角度] “命运”“抗争”“坚强”等。

[运用示例] 窦娥以三桩誓愿的形式对她所生活的社会进行了坚决的反抗。

和窦娥不同的是,生活中的我们都有自己的选择。

我们或者隐忍,或者反抗,放弃一些不重要的,换取一些认为重要的。

生命如果可以盛开得更加绚烂,就不应该让自己提前枯萎。

人生有时很无奈,有的人顺势隐忍且积极面对,最终成就一番伟业;有的人消极放纵就此沉溺,最终一事无成。

但大多数人在隐忍和反抗中苦苦挣扎求索找到了活着的意义,活出了自己的精彩。

有时候,忍耐和反抗本身就是一种莫大的智慧和勇气,只是太多人明白了却做不到。

(节选自《我心中的窦娥》)