备课备课教案样表.docx

《备课备课教案样表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备课备课教案样表.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

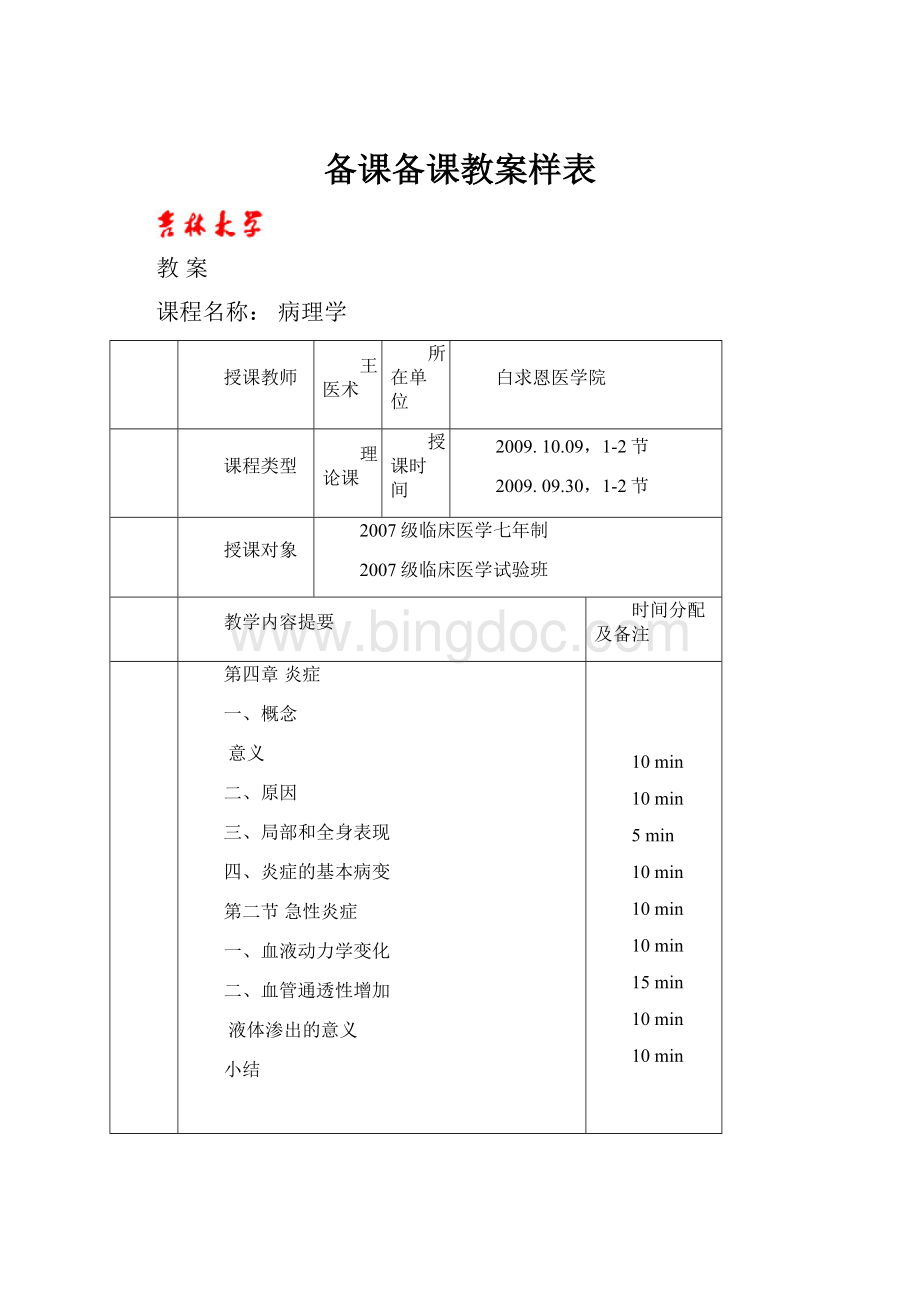

备课备课教案样表

教案

课程名称:

病理学

授课教师

王医术

所在单位

白求恩医学院

课程类型

理论课

授课时间

2009.10.09,1-2节

2009.09.30,1-2节

授课对象

2007级临床医学七年制

2007级临床医学试验班

教学内容提要

时间分配及备注

第四章炎症

一、概念

意义

二、原因

三、局部和全身表现

四、炎症的基本病变

第二节急性炎症

一、血液动力学变化

二、血管通透性增加

液体渗出的意义

小结

10min

10min

5min

10min

10min

10min

15min

10min

10min

用前苏联卫国战争举例,说明人体内存在一种相似的战争,以及参与战争的各个军兵种。

引出炎症。

炎症的意义:

要强调。

以结核病为例说明炎症的变质渗出和增生性变化。

急性炎症:

血液动力学改变以及血管通透性增加引起的渗出液及其意义。

教学目的

及要求

掌握炎症的概念、意义,基本病理变化;渗出液与漏出液的区别,渗出液的意义,炎症的局部临床表现及原因。

理解急性炎症时的血流动力学变化,血管通透性升高的原因。

教学重点

与难点

重点:

炎症的概念及意义,渗出的概念、渗出液的意义。

渗出液与漏出液的区别。

难点:

血管通透性升高的原因。

教学手段

多媒体

参考资料

《病理学》第七版,《病理学》七年制规划教材,《病理学》六版

《病理学》科学出版社,《BasicPathology》

课后小结

1.炎症既涉及到组织细胞的损伤,也涉及到血液循环的变化,因此讲述中要密切联系前三章的内容,不能脱节。

2.多次强调渗出在炎症过程中的重要性及意义。

授课教师姓名:

王医术

第四章炎症

炎症(inflammation)是具有血管系统的生活机体对损伤因子所发生的复杂的防御反应。

单细胞动物和某些多细胞动物也对局部损伤发生各自的反应,这些反应包括吞噬损伤因子、通过细胞或细胞器肥大来中和有害刺激物,但仅仅有这些还不能称为炎症。

只有当生物进化到具有血管时,才能发生以血管反应为主要特征的,同时又保留了上述吞噬和清除等复杂而完善的反应,才能称为炎症现象。

因此血管反应是炎症过程的主要特征和防御的中心环节。

第一节概述

一、炎症的概念

外源性和内源性损伤因子可引起机体细胞和组织各种各样的损伤性变化,与此同时机体的局部和全身也发生一系列复杂的反应,以局限和消灭损伤因子,清除和吸收坏死组织和细胞,并修复损伤,机体这种复杂的以防御为主的反应称为炎症(inflammation)。

在炎症过程中,一方面损伤因子可直接或间接损伤机体的细胞和组织,间接因素损伤机体细胞和组织的例子包括大量嗜中性粒细胞渗出所引起的组织化脓性溶解破坏,以及细胞或体液免疫反应所引起的细胞和组织坏死等;另一方面通过炎症充血和炎症渗出,可稀释、杀伤和包围损伤因子,同时机体通过实质和间质细胞的再生使受损伤的组织得以修复和愈合。

可以说炎症是损伤、抗损伤和修复三位一体的综合过程。

炎症的修复反应也能引起机体功能障碍,如纤维素性心包炎引起的心包纤维性粘连会影响心脏的收缩和舒张。

机体许多成分参与炎症反应过程,包括白细胞、血浆蛋白、血管壁细胞、结缔组织细胞、细胞外基质和炎症介质等等。

炎症的意义:

炎症是人类疾病中的一种最常见的病理过程,可以发生在机体的任何部位任何组织,人类的大多数疾病都与炎症有关。

炎症也是最重要的保护性反应,没有炎症反应,感染将无从控制,器官和组织的损伤会持续发展,创伤不能愈合。

如患艾滋病时,集体丧失抗感染能力,故疾病后期继发性感染常常是患者死亡的重要原因。

从某种意义上讲,人类得以长期生存离不开炎症反应。

但在某些情况下,炎症反应对机体也具有不同程度的危害。

如药物和毒物所致的严重过敏反应可危及患者的生命;喉部急性炎症水肿可引起窒息;心包腔内纤维素性渗出物的机花可形成缩窄性心包炎,限制心脏搏动;纤维化修复所形成的瘢痕可导致肠梗阻或关节活动受限等等。

因此,在治疗炎症性疾病时,既要争取积极措施清除致炎因子,减轻组织损伤,也要防止和控制炎症对机体造成的不利影响。

二、炎症的原因

凡是能引起组织和细胞损伤的因子都能引起炎症,致炎因子种类繁多,可归纳为以下几类。

1.物理性因子高温、低温、机械性创伤、紫外线和放射线等。

2.化学性因子包括外源性和内源性化学物质。

外源性化学物质有强酸、强碱和强氧化剂,以及芥子气等。

内源性化学物质有坏死组织的分解产物,在某些病理条件下堆积于体内的代谢产物如尿素等。

3.生物性因子细菌、病毒、立克次体、原虫、真菌、螺旋体和寄生虫等为炎症最常见的原因。

病毒可通过在细胞内复制致感染细胞坏死。

细菌可释放内毒素和外毒素激发炎症。

某些病原体通过其抗原性诱发变态反应性炎症,寄生虫感染和结核便是例证。

4.组织坏死缺血或缺氧等原因可引起组织坏死,坏死组织是潜在的致炎因子,在新鲜梗死灶的边缘所出现的出血充血带便是炎症反应。

5.变态反应当机体免疫反应状态异常时,可引起不适当或过度的免疫反应,造成组织损伤,形成炎症。

三、炎症的基本病理变化

炎症的基本病理变化包括变质(alteration)、渗出(exudation)和增生(proliferation)。

在炎症过程中它们以一定的先后顺序发生,一般病变的早期以变质和渗出为主,病变的后期以增生为主。

但变质、渗出和增生是相互联系的。

一般说来变质是损伤性过程,而渗出和增生是抗损伤和修复过程。

(一)变质炎症局部组织发生的变性和坏死称为变质。

变质既可以发生于实质细胞,也可发生于间质细胞。

实质细胞常出现的变质性变化包括细胞水肿、脂肪变性、细胞凝固性坏死和液化性坏死等。

间质细胞常出现的变质性变化包括粘液变性和纤维素样坏死等。

变质由致病因子直接作用,或由血液循环障碍和免疫机制介导,以及炎症反应产物的间接作用引起。

因此炎症反应的轻重一方面取决于致病因子的性质和强度,另一方面也取决于机体的反应状态。

(二)渗出炎症局部组织血管内的液体成分、纤维素等蛋白质和各种炎症细胞通过血管壁进入组织、体腔、体表和黏膜表面的过程叫渗出。

渗出是炎症最具特征性的变化,在局部发挥着重要的防御作用。

炎症时形成的渗出液(exudate)与单纯血液循环障碍引起的漏出液(transudate)的区别在于前者蛋白质含量较高,含有较多的细胞和细胞碎片,比重高于1.020,外观浑浊。

渗出液的产生是血管壁通透性明显增加的结果。

而漏出液蛋白质含量低,所含的细胞核细胞碎片少,比重低于1.012,外观清亮,漏出液的产生是血浆超滤得结果,并无血管壁通透性的明显增加。

但两者均可引起组织水肿或浆膜腔积液。

(三)增生包括实质细胞和间质细胞的增生。

实质细胞的增生如鼻黏膜上皮细胞和腺体的增生,慢性肝炎中肝细胞的增生。

间质细胞的增生包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,成纤维细胞增生可产生大量胶原纤维,可形成炎症纤维化。

实质细胞和间质细胞的增生与相应的生长因子的作用有密切关系。

四、炎症的局部表现和全身反应

(一)炎症的局部表现包括红、肿、热、痛和功能障碍。

炎症局部发红和发热是由于局部血管扩张、血流加快所致。

炎症局部肿胀与局部炎症性充血、液体和细胞成份渗出有关。

渗出物的压迫和炎症介质的作用可引起疼痛。

在此基础上可进一步引起局部脏器的功能障碍,如关节炎可引起关节活动不灵,肺炎影响换气功能。

(二)炎症的全身反应炎症的全身急性期反应包括发热、慢波睡眠增加、厌食、肌肉蛋白降解加速、补体和凝血因子合成增多,以及末梢血白细胞数目的改变。

白细胞介素1(IL-1)、白细胞介素6(IL-6)和肿瘤坏死因子(TNF)是介导急性期炎症反应最重要的细胞因子。

IL-1和TNF作用于下丘脑的体温调节中枢,通过在局部产生前列腺素E引起发热,因而阿司匹林和非甾体类抗炎药物可退热。

IL-1和TNF可诱导IL-6的产生,而IL-6能刺激肝脏合成纤维蛋白原等血浆蛋白,血浆纤维蛋白原水平增高促进红细胞凝聚,使血沉加快。

末梢血白细胞计数增加是炎症反应的常见表现,特别在细菌感染所引起的炎症时更是如此。

白细胞计数可达15000~20000/mm3,若达到40000~100000/mm3称为类白血病反应。

末梢血白细胞计数增加主要是由于IL-1和TNF所引起白细胞从骨髓贮存库释放加速,而且相对不成熟的杆状核嗜中性粒细胞所占比例增加,称之为“核左移”。

持续感染时IL-1和TNF能促进集落刺激因子的产生引起骨髓造血前体细胞的增殖。

多数细菌感染引起嗜中性粒细胞增加;寄生虫感染和过敏反应引起嗜酸性粒细胞增加;一些病毒感染选择性地引起淋巴细胞增加,如单核细胞增多症、腮腺炎和风疹等。

但某些病毒、立克次体、原虫和细菌(如伤寒杆菌)感染则引起末梢血白细胞计数减少。

第二节急性炎症

炎症依其病程经过分为两大类:

急性炎症(acuteinflammation)和慢性炎症(chronicinflammation)。

急性炎症持续时间短,常常仅几天,一般不超过一个月,以渗出性病变为主,炎症细胞浸润以嗜中性粒细胞为主。

慢性炎症持续时间较长,为数月到数年,病变以增殖性变化为主,其炎症细胞浸润以淋巴细胞和单核细胞为主。

在急性炎症过程中血液动力学改变、血管通透性增加和白细胞渗出这三种改变非常明显,这是将抵抗病原微生物的两种主要成份(白细胞和抗体)运输到炎症灶所必需的。

本节将介绍急性炎症过程中血液动力学改变、血管通透性增加和白细胞渗出的病变特点及发生机制,阐明炎症介质在炎症过程中的作用,并介绍急性炎症的常见类型和急性炎症的结局。

一、急性炎症过程中血液动力学改变

急性炎症过程中组织发生损伤后,很快发生血液动力学变化,亦即血流量和血管口径的改变。

血液动力学变化按如下顺序发生。

1.细动脉短暂收缩由神经调节和化学介质引起,损伤发生后立即出现,持续几秒钟。

2.血管扩张和血流加速先发生细动脉扩张,然后毛细血管开放的数目增加,使局部血流加快,是局部发红和发热的原因。

血管扩张的发生机制与神经和体液因素有关,神经因素即轴突反射,体液因素包括组织胺、缓激肽和前列腺素等类化学介质。

血管扩张持续时间取决于致炎因子损伤的时间长短、类型和程度。

3.血流速度缓慢血流速度缓慢是由血管通透性增高造成的。

富含蛋白质的液体外渗到血管外,导致血管内红细胞浓集和血液粘稠度增加。

最后在扩张的小血管内挤满红细胞,称为血流停滞(stasis)。

急性炎症过程中血液动力学改变的速度取决于损伤性致炎因子的种类和严重程度。

极轻度刺激引起血流加快的时间仅仅持续10~15分钟,然后逐渐恢复正常;轻度刺激下血流加快可持续几小时,随后血流速度减慢,甚至发生血流停滞;较重刺激可在15~30分钟内出现血流停滞;而严重损伤仅在几分钟内发生血流停滞。

此外在炎症灶的不同部位血液动力学改变是不同的,例如烧伤病灶的中心已发生了血流停滞,但病灶周边部血管可能仍处于扩张状态。

二、血管通透性增加

在炎症过程中富含蛋白质的液体渗出到血管外,聚集在间质内称为炎性水肿;若聚集于浆膜腔,则称为浆膜腔炎性积液。

炎性水肿在急性炎症过程中常表现得很突出,引起炎性水肿的因素包括:

血管扩张和血流加速引起流体静力压升高和血浆超滤;富含蛋白质的液体外渗到血管外,使血浆胶体渗透压降低,而组织内胶体渗透压升高;以及其它各种因素所引起的血管通透性增加。

微循环血管通透性的维持主要依赖于血管内皮细胞的完整性。

在炎症过程中下列机制可引起血管通透性增加。

1.内皮细胞收缩组织胺、缓激肽、白细胞三烯和P物质等作用于内皮细胞受体,使内皮细胞迅速发生收缩,在内皮细胞间出现0.5~1.0m的缝隙。

这一过程主要影响20~60mm大小口径的静脉,一般不影响细动脉和毛细血管,可能与细静脉内皮细胞具有较多组织胺和P物质受体有关。

由于这些引起内皮细胞收缩的炎症介质的半衰期较短,仅为15~30分钟,而且所引起内皮细胞收缩是可逆的,因而称为速发短暂反应(immediatetransientresponse)。

抗组织胺药物可抑制此反应。

内皮细胞收缩的另一机制是内皮细胞细胞骨架重构。

IL-1、TNF、干扰素(IFN-)、缺氧和某些亚致死性损伤可引起内皮细胞细胞骨架重构,内皮细胞发生收缩。

与组织胺所引起的内皮细胞迅速收缩不同,这种内皮细胞的细胞骨架重构所引起的内皮细胞收缩出现较晚,发生于损伤后4~6小时,持续时间长,一般超过24小时。

2.内皮细胞穿胞作用增强在接近内皮细胞之间的连接处存在着相互连接的囊泡所构成的囊泡体,形成穿胞通道。

富含蛋白质的液体通过穿胞通道穿越内皮细胞称为穿胞作用(transcytosis),这是血管通透性增加的另一机制。

血管内皮生长因子(VEGF)可引起内皮细胞穿胞通道数量增加和囊泡口径增大。

组织胺、缓激肽、白细胞三烯和P物质等许多炎症介质均具有类似作用。

3.直接损伤内皮细胞严重烧伤和化脓菌感染时可直接损伤内皮细胞,使之坏死脱落,发生迅速血管通透性增加,并在高水平上持续几小时到几天,直至血栓形成或内皮细胞再生修复为止,此过程称为速发持续反应(immediatesustainedresponse)。

微循环的细动脉、毛细血管和细静脉均可受累。

4.迟发持续性渗漏轻度和中度热损伤、X线和紫外线照射、某些细菌毒素引起的血管通透性增加发生较晚,常在2~12小时之后,但可持续几小时到几天,累及毛细血管和细静脉。

其形成机理可能与内皮细胞凋亡或细胞因子作用有关。

5.白细胞介导的内皮细胞损伤白细胞粘附于内皮细胞,使白细胞激活,并释放具有活性的氧代谢产物和蛋白水解酶,引起内皮细胞损伤和脱落,使血管通透性增加。

6.新生毛细血管壁的高通透性在炎症修复过程中形成的新生毛细血管内皮细胞,其细胞连接不健全;VEGF促进内皮细胞增生的同时,还可使血管通透性增加;新生的血管内皮细胞有较多的血管活性介质的受体,因而新生毛细血管具有高通透性。

应当指出,上述引起血管通透性增加的因素可同时或先后起作用。

血管通透性增加所引起的炎性水肿的意义在于:

(1)可稀释和中和毒素,减轻毒素对局部的损伤作用;

(2)为局部浸润的白细胞带来营养物质和运走代谢产物;(3)渗出物中所含的抗体和补体有利于消灭病原体;(4)渗出物中的纤维素交织成网,不仅可限制病原微生物的扩散,还有利于白细胞吞噬消灭病原体、在炎症的后期纤维素网架可成为修复的支架,并有利于成纤维细胞产生胶原纤维;(5)渗出物中的病原微生物和毒素随淋巴液被带到部属淋巴结有利于产生细胞和体液免疫。

但渗出液过多有压迫和阻塞作用,例如肺泡内堆积渗出液可影响换气功能,过多的心包或胸膜腔积液可压迫心脏或肺脏,严重的喉头水肿可引起窒息。

渗出物中的纤维素吸收不良可发生机化,可引起肺肉质变、浆膜粘连甚至浆膜腔闭锁。