第三章 温病的病因与发病讲解.docx

《第三章 温病的病因与发病讲解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章 温病的病因与发病讲解.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

第三章温病的病因与发病讲解

第三章温病的病因与发病

目的要求

1.掌握各种温邪的性质和致病特点。

2.熟悉温病的发病因素,感邪途径和发病类型

3.了解温病病因的共性特点和温病的发病因素。

基本内容

1.明确外感温邪是温病致病的主因,其发病则与正气强弱密切相关。

2.重点讲授风热、暑热、湿热、燥热、温热等主要病邪的病因性质及致病特点。

3.介绍温毒和疠气的概念、致病特点。

4.简介温病发病因素、感邪途径、发病类型。

5.注意分析新感与伏邪的比较。

6.简述六淫化火说、杂气学说、伏气温病说、新感温病说等病因和发病观点。

教学方法

课堂讲授,辅以电化教学或挂图。

一、温病的病因

温病的致病因素是温邪。

温邪能导致人体卫气营血和三焦所属脏腑的功能失常及实质性损伤,破坏人体相对平衡状态而发病。

六淫中的风热病邪、暑热病邪、湿热病邪、暑湿病邪、燥热病邪、伏寒化温的温热病邪等赅称为温邪。

此外,疠气、温毒、疟邪等,也具有温热性质特点,仍属温邪范围。

温邪的共同特性主要有:

①温热性质显著,易消耗人体阴津。

②从外侵袭人体,从口鼻或皮毛而入,致病迅速。

③致病与时令季节密切相关,故又称为时令温邪,或简称时邪。

④在一定条件下可以相互影响及转化。

⑤不同的温邪入侵部位有别。

明确温病的病因,其意义在于指导临床治疗,即“辨证求因”、“审因论治”。

(一)风热病邪

风热病邪是发生于冬春季节的一种致病温邪。

春季阳气升发,气候温暖多风,多风热病邪为患。

由风热病邪引起的温病是风温。

冬令气候异常,如应寒而反暖,亦有风热病邪化生,由冬季风热病邪导致的温病为冬温。

致病特点:

1.多从口鼻而入,首先犯肺(先犯肺卫)

风为天之阳气,升散疏泄,而人身肺位最高,由天气所主,故风热病邪入侵,手太阴肺首当其冲,正如叶天士《三时伏气外感篇》说:

“肺位最高,邪必先伤”邪袭上焦肺卫,出现发热,微恶风寒,头痛,少汗,咳嗽,口微渴,苔薄白,舌边尖红,脉浮数等肺卫表证。

2.易化燥伤阴

风属阳邪,温为化热之气,风热相搏,最易耗损阴津。

风热病邪化燥,损伤肺胃阴津,症见干咳不已,或痰少而粘,口渴,舌红少苔等。

3.变化迅速

风邪善行数变,温邪热变最速,故风热病邪入侵人体,其传变较快,如初袭肺卫,旋即逆传心包,出现险恶之证。

若正气未至大虚,抗邪有力,病邪不能逆传内陷,则较快消退,一般病程不长。

(二)暑热病邪

暑热病邪是夏季火热之气化生,发生于夏季的一种致病温邪。

夏季火热之气有暑、热、暍等不同名称。

由暑热病邪引起的温病为暑温。

致病特点:

1.伤人急速,可直接入里

夏季气候炎热,人体腠里开泄,且暑热病邪致病力强,故热邪可直接入里,而不经卫分阶段。

暑热炎蒸,伤人急速,病邪侵袭人体,往往不分表里渐次,或停留卫分阶段短暂,或直犯阳明气分,出现暑热内炽的证候,如壮热,大汗出,头晕,面赤,心烦,口渴,脉洪大等,此即叶天士所称:

“夏暑发自阳明。

”

易直中心包,闭窍动风暑热属火,与心气相通,可直中心包,闭塞机窍,引动肝风,症见身热,神迷,抽搐等,故王孟英说:

“暑是火邪,心为火脏,邪易入之。

”

2.暑性酷烈,易于耗气伤津

暑热病邪属亢盛的火热之气,燔炎酷烈,既易伤津,又易耗气,症见身热,汗出,口渴,齿燥,神倦,脉虚等。

津气耗伤过甚,可致津气两脱。

3.易于兼夹湿邪,郁阻气分

夏季炎热,天暑下迫,地湿蒸腾,暑热既盛,湿气较重,暑湿相搏,土润溽暑,易于郁阻气分,暑热夹湿称为暑湿病邪,仍以暑热性质显著为特点。

由暑湿病邪引起的温病有暑湿和伏暑,感而即病的为暑湿,伏至秋冬发病的名伏暑。

暑湿病邪的致病特点;易困阻脾胃,弥漫三焦,伤络动血,耗损元气。

此外,因暑贪凉,恣食生冷,露宿受寒,暑湿病邪可兼夹寒邪为患,以暑湿内蕴,寒邪束表为多见。

(三)湿热病邪

湿为土之气,弥漫于天地之间,流布于四时之内,故湿热病邪四时均有。

长夏炎热,湿易蒸动,雨水较多,湿气较重,故湿热伤人尤胜。

由湿热病邪引起的温病是湿温。

致病特点:

1.易伤脾胃,以脾胃为病变为中心

阳明胃为水谷之海,太阴脾为湿土之脏,脾胃同属中土,而湿为土之气,故湿土之气同类相从,始虽外受而终趋脾胃,使脾失升运,胃失和降,出现脘痞,腹胀,呕恶,便溏,苔腻等症状。

2.易于困阻清阳,闭郁气机,

湿为重浊阴邪,具闭阻之性,初袭人体,多郁遏卫气,既有身热不扬,恶寒,头身重痛,神情呆顿等卫阳受困的表现,又症见湿郁气机的胸闷,脘痞,腹胀等。

此外,湿邪偏盛时,还可衍生为寒湿而损伤阳气,症见畏寒,肢冷,便溏,舌苔白滑等湿胜阳微证。

3.传变较慢,病势缠绵

湿属粘腻阴邪,湿热病邪致病徐缓,化热转化较慢,与阳热之邪相搏,胶着难解,病程较长,缠绵难愈,瘥后易于复发。

(四)燥热病邪

燥为秋令主气,每逢久晴无雨,气候干燥之时,容易发生燥邪为患。

燥邪有寒热两种不同属性,一般晚秋初凉,多为凉燥;早秋承夏,秋阳以曝,则易形成燥热病邪。

由燥热病邪引起的温病是秋燥。

致病特点:

1.病变以肺为主

燥为秋令主气,肺属燥金,同气相从,燥热病邪易先侵犯肺经,使肺失清肃,症见发热,微恶风寒,口鼻干燥,咳嗽少痰等。

2.易燥伤津液

燥胜则干,热盛则伤津,燥热病邪易燥伤肺胃阴津,症见口渴,口鼻、唇咽及皮肤干燥,咳嗽无痰或少痰,大便干结,舌苔少津等,即出现口、鼻、唇、咽、舌苔、皮肤等干燥,失于濡润的表现(可称为燥象)。

燥热严重者可燥伤肝肾之阴。

3.易从火化

燥热病邪亢盛时可从火化,燥热化火,上干清窍,症见耳鸣、目赤、龈肿、咽痛等。

(五)温热病邪

温热病邪也是在春季致病的一种病邪。

因其不兼具风、暑、湿、燥等病邪的性质,但温热性质显著,故称之为温热病邪。

对这种病邪所引起的疾病,古人认为是由寒邪内郁,日久化热而发病的。

将其称为“伏气”、“伏邪”。

由温热病邪引起的温病是春温。

致病特点:

1.邪气内伏,病自里发

如内蕴里热激发,则急起发病,初病即见里热炽盛证候,或见灼热,烦渴,尿赤,舌红苔黄等气分证;或见斑疹,神昏,舌绛等营(血)分证。

适逢阴虚火旺之体,易成燎原之势,病邪迅速充斥气血表里。

2.里热内迫特性显著

郁热内炽,易损伤血络,迫血妄行,引动肝风,出现斑疹、痉厥、神昏等。

3.易耗伤阴液

阳热燔灼,易劫夺阴津。

邪在气分可致气阴两伤,在营血分可致营阴和阴血耗伤,病程后期,多耗伤肝肾之阴精阴血,出现身热,颧赤,口燥咽干,脉虚,神倦,或手足蠕动,舌干绛而萎等。

(六)温毒病邪

温毒病邪的涵义是:

六淫邪气蕴蓄不解而形成的属性为温热性质的一类致病因素。

因其致病与时令季节相关,并能引起流行,故又称为温热时毒。

温毒病邪包括风热时毒、暑热时毒、湿热时毒(暑湿时毒)、燥热时毒、温热时毒等。

如风热时毒引起的温病是大头瘟,由温热时毒引起的温病是烂喉痧等。

致病特点:

1.攻窜流走

温毒病邪可内攻脏腑,外窜经络、肌腠,上冲头面,下注宗筋、阴器,其病变部位的差异与温毒病邪的性质及感邪轻重有关。

如温毒攻肺,可使肺失清肃,或肺气壅滞,甚则化源速绝。

其证候轻则咳喘,重则呼吸急促困难。

温毒攻心,闭塞机窍,则神昏谵语,甚则引动肝风,而痉厥兼臻。

温毒窜扰肌腠、血络,而致丹痧、斑疹密布等。

2.蕴结壅滞

温毒病邪客于脉络,可致局部血脉阻滞,毒瘀互结,而形成肿毒特征,局部出现红肿疼痛,甚则破溃糜烂等。

(七)疠气

又称疫疠之气,因其致病暴戾,亦称戾气。

疠气是六淫邪气中具有强烈传染性,并能引起播散、流行的一类致病因素。

分为温热性质和寒凉性质两大类,属温热性质者能引起温疫的发病、传染、流行。

如疫疠毒邪所致的疫疹,时行疫疠所致的霍乱等。

致病特点:

1.致病力强无分老幼,众人触之即病。

2.多从口、鼻而入,有特异的病变定位专入某脏腑经络,专发为某病。

3.传染性强具有强烈的传染性,易引起流行。

4.病重多变为病严重,病情凶险,传变迅速,症状复杂多变。

上述温毒病邪、疠气同样具有六淫邪气的致病特点,温毒病邪系六淫邪气蕴蓄不解而形成,疠气是六淫中具有强烈传染性的一类致病因素,因此它们都未脱离六淫范围。

通过“审证求因”能分辨出不同温毒病邪及疠气的六淫属性;可按“审因论治”的方法进行有针对性的治疗,对于温毒病邪导致的肿毒特征,还须注重清热解毒;对于疠气导致温病的传染和流行,应采取有力的防治措施,预防传染,控制漫延、扩散。

二、发病

(-)发病因素

1.人体体质因素

身体健康,脏腑功能正常,正气内固,抗御温邪能力强,温邪往往不得入侵发病。

正气不足,防御力低下,温病则易发生及导致流行。

预防措施不力,计划免疫实施情况不佳,均可使人群易染性增加。

2.自然因素

包括环境及地域因素。

气候变化异常,如非其时而有其气,骤冷暴热,疾风霪雨,人体不能适应寒暖的骤然变化,易感邪发病。

此外,空气中存在的放射性物质,污染尘粉,刺激性气体,或其他有毒物质,对人体防御功能可产生明显影响,降低防邪抗病能力,增加温邪的易染机会。

3.社会因素

包括经济条件,营养调配,体育锻炼,卫生习惯,卫生设施,防疫制度等。

(二)感邪途径

1.空气相染,从呼吸道入侵

人经呼吸道吸入被污染的空气就可以受邪发病。

通过空气相染的温病如风温、烂喉痧等,初起病变多在上焦手太阴肺。

2.饮食相染,从口入侵

口气通于胃,温邪从口腔而入,可直犯脾胃及肠道而发病。

湿温、霍乱等湿热性质温病,感邪途径属于这一类型。

3.接触相染,从皮毛而入

与某些具有传染性的温病患者直接接触,病邪可从皮毛而入,染易其人。

此外由雌性按蚊叮咬人体皮肤时,可将体内的疟邪传入人体而发生疟疾;体虱等小昆虫吸吮某些温病患者血后,受染温邪的体虱等再吸吮健康人血时,可将温邪传入而发病,如疫疹;还有某些病可通过接触疫水而感邪发病,也属于接触相染之例。

(三)发病类型

根据温病发病后的临床表现,将温病分为:

1.新感温病,病发于表

简称“新感”,指感邪后立即发病的一类温病。

特点是:

初起病邪在表,一般无里热证,以发热,恶寒,无汗或少汗,头痛,咳嗽,苔薄白,脉浮数等卫表证候为主。

传变趋向是或从表解,或自表入里,由浅入深。

病情轻,病程短。

初起治疗以解表透邪为大法。

属新感温病的有风温、秋燥、暑温、大头瘟、烂喉痧等。

2.伏邪温病,病发于里

又称伏气温病,简称“伏邪”,指感邪后未即发病,邪气伏藏,逾时而发的温病。

特点是:

病发即显现出一派里热证候,若无外感激发,一般无表证。

初起以灼热,烦躁,口渴,尿赤,舌红等里热内郁证候为主要表现。

传变趋向:

伏邪由里达表,则邪势衰退,病情好转;或伏邪进一步内陷深入,病情加重。

伏邪的病情较重,病程较长。

治疗初起以清泄里热为主。

属于伏邪的主要病种有春温、伏暑等。

新感与伏邪比较表

新感

伏邪

成因

感邪后立即发病

感邪后邪气伏藏,逾时而发

病机

传变

初起病邪在表,或从表解,或自表入里,由浅至深传变

伏邪自里而发,或由里达表,或进一步内陷深入。

若伏邪不能外达,或邪透不尽,则病难速愈

证候

特点

初起即现表证,而无里热证

初起即现里热证,如无外感引发则无表证

治疗

初起以解表透邪为主

初起以直清里热为主

三、历代医家对温病病因和发病的认识

(-)病因方面

1.六淫化火说以金元刘完素为代表,强调六淫皆从火化,确立温病以寒凉清热为主的治法。

2.杂气学说明末医家吴又可首先提出,戴北山、杨栗山、刘松峰等均继承其学说,并有所发展。

杂气是多种致病因素的总称。

杂气学说的提出,突破了“百病皆生于六气”的传统观点,较为准确地揭示了急性传染病的病因。

(二)发病方面

1.伏邪温病说伏气致病学说的最早记载见于《内经》。

《素问·金匮真言论》中说:

“藏于精者,春不病温”,指出了寒邪在冬不藏精的条件下郁而化热,至春可发为温病。

晋·王叔和在“平脉篇”中首创“伏气”之名,提出了寒毒藏于肌肤。

又有提出邪伏肌骨(巢元方);膜原(吴又可、蒋宝素等);少阴肾(柳宝诒);邪伏部位随体质因素不同各异,如肾虚之体邪气伏藏少阴,劳苦体实之人邪气伏藏肌肤(雷少逸);邪伏部位的三纲鼎立说,即冬伤于寒,寒邪伏在肌肤;冬不藏精,邪气伏在少阴;冬不藏精复冬伤于寒则病邪伏于肌肤之间及少阴,至春月两邪同发(喻嘉言)。

伏藏邪气可因①气候变化引发。

②时令之邪激发。

③其他因素:

如饮食不节,过于劳累,情志不遂,房室不节等,使正气受伤,不能遏制伏邪(气)而外发。

伏邪传变:

一是由里达表,症状逐渐减轻,预后较好。

二是伏邪进一步深入内陷,病情逐渐加重,甚至恶化,预后较差,多为逆证。

伏邪发病:

里热外达,充斥肆逆,病发即见一派里热证候。

无外感激发,一般无表证;如由外感引发者,则可同时伴见表证。

伏邪为病,一般病情缠绵,病势较重,变证较多,病程较长,难于速愈。

治疗:

针对郁热伤阴,采取清、养、透的原则。

清,指直清里热;养,指养阴托邪;透,系领邪外达。

其中以清泄里热为主。

2.新感温病说形成较晚,《素问·六元正纪大论》所称“民疠温病”之温病实为新感温病。

宋代郭雍《伤寒补亡论》指出:

“冬伤于寒,至春发者谓之温病;冬不伤寒而春自感风寒温气而病者,亦谓之温。

”后世有认为温病分为伏邪和新感两类即导源于此。

清代,新感温病说为多数学者所赞同。

习题

一、名词解释题

1.温邪2.伏寒化温3.疠气4.邪伏少阴5.邪舍营分6.邪从口鼻而入

二、问答题

1.温病的病因包括哪些内容?

有哪些特点?

研究温病病因学的意义?

如何理解和运用温病的“辨证求因、审因论治”?

2.风热病邪是在什么条件下形成的?

致病有哪些特点?

为什么多先犯上焦肺卫,病程过程中容易出现“逆传心包”?

3.暑热病邪是在什么条件下形成的?

暑热病邪致病具有哪些特点?

为什么说暑热病邪多先犯阳明又易直犯心包?

又最易伤津耗气,夹湿兼寒?

4.湿热病邪是在什么条件下形成的?

致病具有哪些特点?

为什么好犯中焦脾胃,易于困遏清阳,阻滞三焦气机?

5.为什么湿热病邪有传变较慢、病势缠绵的致病特点?

6.风热病邪与燥热病邪致病特点有何异同?

7.燥热病邪致病具有哪些特点?

与风热病邪都是先犯上焦肺卫,应如何区别?

8.温病的病因是“温热病邪”的提法是否妥当?

为什么?

试述温热病邪的涵义。

9.吴又可提出的疠气病因具有哪些致病特点?

为什么说疠气仍属于温邪的范畴?

实际意义是什么?

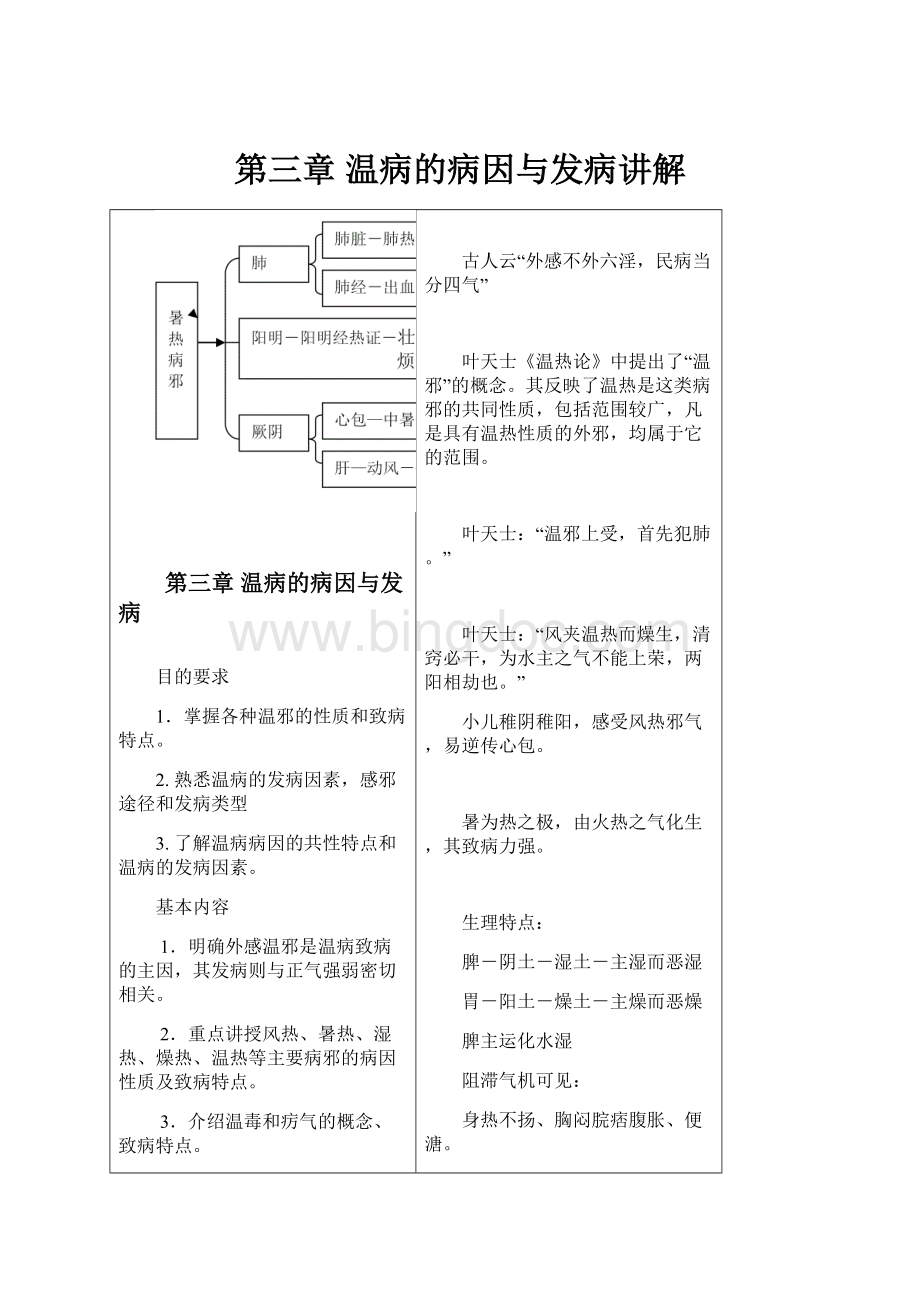

古人云“外感不外六淫,民病当分四气”

叶天士《温热论》中提出了“温邪”的概念。

其反映了温热是这类病邪的共同性质,包括范围较广,凡是具有温热性质的外邪,均属于它的范围。

叶天士:

“温邪上受,首先犯肺。

”

叶天士:

“风夹温热而燥生,清窍必干,为水主之气不能上荣,两阳相劫也。

”

小儿稚阴稚阳,感受风热邪气,易逆传心包。

暑为热之极,由火热之气化生,其致病力强。

生理特点:

脾-阴土-湿土-主湿而恶湿

胃-阳土-燥土-主燥而恶燥

脾主运化水湿

阻滞气机可见:

身热不扬、胸闷脘痞腹胀、便溏。

肺开窍于鼻,外合皮毛;肺为娇脏,喜润恶燥。

故燥热之邪可通过口鼻和皮毛而入,侵犯肺系。

刘河间:

“诸涩枯涸,干劲皴揭,皆属于燥。

”

《素问·生气通天论》“冬伤于寒,春必病温。

”

温毒一指病名一指病因

戾;疠:

暴戾之意。

区分“新感”和“伏邪”一方面要看初起证状是表热证还是里热证更重要的是另一方面看感邪与发病的季节是否一致。

特殊点:

署温初起多见阳明里热证,但其属于新感温病。

同时,有些伏邪温病初起亦有表证,多是由于新感导致伏邪内发所致。

年月日