高中语文教师用书第11单元 渔父.docx

《高中语文教师用书第11单元 渔父.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文教师用书第11单元 渔父.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中语文教师用书第11单元渔父

渔父

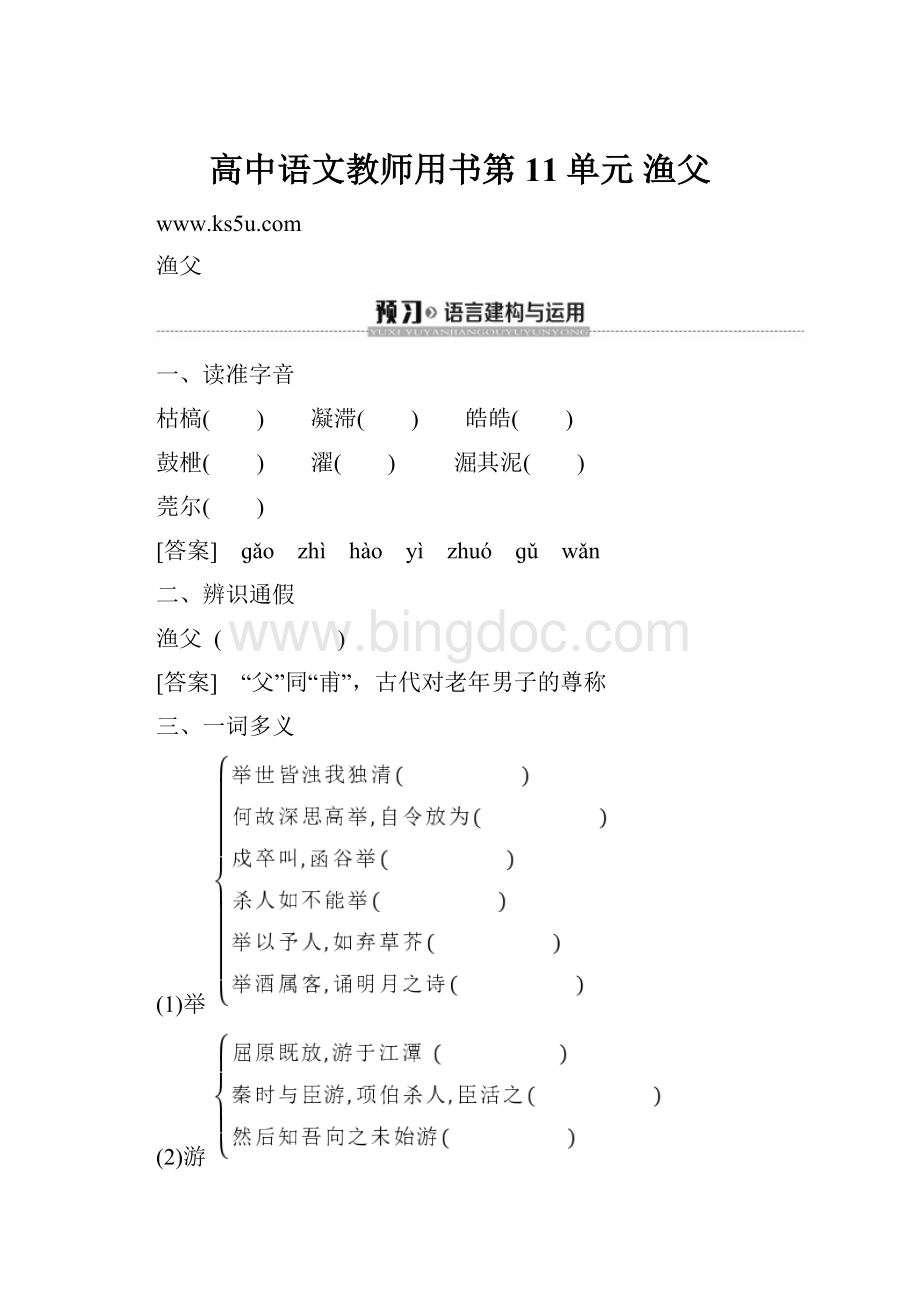

一、读准字音

枯槁( ) 凝滞( ) 皓皓( )

鼓枻( ) 濯( ) 淈其泥( )

莞尔( )

[答案] ɡǎo zhì hào yì zhuó ɡǔ wǎn

二、辨识通假

渔父( )

[答案] “父”同“甫”,古代对老年男子的尊称

三、一词多义

(1)举

(2)游

(3)与

(4)为

(5)而

(6)于

[答案]

(1)形容词,全/名词,举动,行为/动词,拔,攻占/形容词,尽/动词,拿/动词,举起

(2)动词,行走/动词,交往,交际/动词,游览 (3)语气助词,表疑问/动词,结交,亲附/动词,等待/连词,和,同 (4)句末语气助词,表疑问/动词,成为/动词,表判断,是/介词,表被动/动词,认为/介词,给 (5)连词,表修饰/连词,表递进,而且/连词,表转折,却/连词,表并列,并且 (6)介词,表被动/介词,引进动作对象,到/介词,在

四、词类活用

(1)鼓枻而去( )

(2)乃歌曰( )

(3)安能以皓皓之白( )

[答案]

(1)名词作动词,敲打

(2)名词作动词,歌唱 (3)形容词作名词,洁白的东西,这里指纯洁的品质

五、古今异义

(1)颜色憔悴

古义:

________________________________________________

今义:

多指由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

(2)形容枯槁

古义:

________________________________________________

今义:

指对事物的形象或性质加以描述。

(3)圣人不凝滞于物

古义:

________________________________________________

今义:

停止流动,不灵活;凝聚。

(4)何故深思高举

古义:

________________________________________________

今义:

指高高地举起。

(5)沧浪之水清兮,可以濯吾缨

古义:

________________________________________________

今义:

表示可能或能够;表示许可。

[答案]

(1)脸色。

(2)形体容貌。

(3)拘泥,执着。

(4)行为高出于世俗。

(5)可以用来。

六、文言句式

(1)子非三闾大夫与?

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

(2)是以见放。

( )

译文:

________________________________________________

(3)屈原既放。

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

(4)圣人不凝滞于物。

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

(5)游于江潭。

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

(6)安能以身之察察,受物之汶汶者乎?

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

(7)行吟泽畔。

( )

译文:

________________________________________________

(8)遂去,不复与言。

( )

译文:

________________________________________________

______________________________________________________

[答案]

(1)判断句,“非”表判断 您不就是三闾大夫吗?

(2)被动句,“见”为标志词 因此被放逐。

(3)被动句,“放”语意上表被动 屈原被放逐后。

(4)被动句,“于”为标志词 圣人不被任何事物拘泥。

(5)状语后置句,状语“于江潭”置于动词“游”之后 在湘江一带行走。

(6)定语后置句,“之”为标志词。

定语“察察”在中心语“身”之后,定语“汶汶”在中心语“物”之后 怎么能让洁白的身体去接触污浊的外物呢?

(7)省略句,“吟”与“泽畔”之间省略介词“于” 他(在)岸边一边行走,一边吟唱。

(8)省略句,“遂去”前省略主语“渔父”,“与”后省略代词“之” (渔父)便离开了,不再和(屈原)说话。

[资料链接]

楚国本是强国,但是奸臣当道,使国力衰微。

上官大夫靳尚、令尹子兰等陷害忠良,国君昏聩,轻信谗言,使屈原多次流放。

以上种种使“美政”理想无处实现,国都沦陷,复国无望,诗人心情忧愤苦闷,来到汨罗江畔,边行边吟而成《渔父》。

《楚辞》

我国第一部浪漫主义诗歌总集。

由于诗歌的形式是在楚国民歌的基础上加工形成的,篇中大量引用了楚地的风土物产和方言词汇,所以叫《楚辞》。

《楚辞》的内容主要是屈原的作品,其中以《离骚》为典型代表。

西汉末年,刘向搜集屈原、宋玉等人的作品,辑录成集。

《楚辞》对后世文学影响深远,不仅开启了后来的赋体,而且影响了历代散文创作。

骚体诗

骚体诗,亦称“楚辞体”,古代诗歌体裁之一。

起源于战国时期的楚国,因为这种形式的诗歌以屈原所作的《离骚》为代表,到了南朝刘勰的《文心雕龙》与萧统的《文选》等作品中,就用“骚”来指称具有楚辞特点的诗歌,后人便称之为“骚体诗”。

骚体诗在形式上打破了《诗经》那种以四言为主的体制,在民歌的基础上又继承了散文的笔法,句式长短参差,形式比较自由,多用“兮”字以助语势,富有抒情成分和浪漫色彩。

骚体诗的形成,是诗歌形式的一大革新,对后世文学影响深远。

[文本鉴赏]

本文以寓言的形式,假托渔父与屈原的相遇,通过两人的对话,展开思想交锋,真实反映了屈原的思想,表现了屈原“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的高风亮节,“宁可葬身鱼腹”也不“蒙世俗之尘埃”的崇高品质。

[答案] ①何不与世推移 ②屈原明志

[文本深读]

一、阅读课文第1段,回答下面的问题。

1.请从本段中找出描写屈原行为、外貌的句子,并说明其作用。

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

[答案] “游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”这句话活画出屈原英雄末路、心力交瘁、心事重重、形销骨立的外在形象。

同时,这句话暗写出屈原所处的黑暗环境,所遭受的困境挫折,为下文写屈原的守节不渝、清白终生张本、铺垫。

二、阅读课文第2~4段,回答下面的问题。

2.本文塑造了屈原怎样的形象?

表现了屈原怎样的人格?

试结合文中的相关语句回答。

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

[答案]

相关语句

形象

人格

不愿“以身之察察,受物之汶汶”,也不愿“以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃”

不随波逐流,不苟合,不妥协的特立独行者

“宁为玉碎,不为瓦全”的伟大人格。

宁赴湘流,葬于江鱼之腹中

矢志不渝地坚持理想、保持人格操守

3.本文塑造了一个怎样的渔父形象?

对屈原形象的塑造有何作用?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

[答案] 渔父是一位高蹈遁世的隐者形象,是道家思想的信徒。

他具有明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度;作者还刻画出他不愠不怒、不强人所难、心平气和的超然姿态。

作者塑造这一形象,对塑造屈原形象具有对比、衬托的作用。

三、总览全文,思考并回答下面的问题。

4.“生存还是毁灭,这是一个问题”,这是世界著名剧作家莎士比亚笔下的哈姆雷特被生活的困境逼到死角时的发问。

面对生死抉择,司马迁以生践志,屈原却以死明志。

孟子说:

“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”年轻的我们又应该如何面对生命中的抉择?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

[答案] (观点一)其实,生与死并不重要,重要的是生与死的价值,“生的伟大,死的光荣”才是价值之根本。

(观点二)如果我们面对的是无法避免的苦难,那么请选择主动地承受。

在苦难中了解生存真相,分析苦难的根源,发掘苦难的深层原因,以不懈的斗争改变命运,守住人的尊严。

我们不能改变世界,但我们可以改变自己。

(观点三)选择理想,实现价值。

谨记理想,永远沿着理想的道路前行!

谨记理想,乐观地度过每一天!

谨记理想,努力地度过每一年!

谨记理想,坚强地度过这一生!

[写法借鉴]

1.写作特色

衬 托

本文运用了衬托的手法来塑造屈原的伟大形象。

文中塑造了两个不同的人物形象:

一个是始终不渝地坚持理想,不惜舍生取义的强者形象——屈原;一个是高蹈遁世、随遇而安、能与世推移的隐者形象——渔父。

用渔父的形象来衬托屈原的形象,让屈原直接说出他心里的话语,运用这种衬托的手法更能突出屈原形象的高大,突出他坚贞不屈的品质。

2.写法指导

衬托写法“三注意”

(1)注意所选择的陪衬物要恰当、典型。

主要事物和陪衬物之间要既有共性又有个性,彼此间能引起人们的联想和想象。

(2)注意要处理好“云”和“月”的关系。

绘云的目的在于托月,因此,描写“云”时,心中要有“月”这一重心,不要喧宾夺主,要主次分明。

(3)注意描绘“云”要适度,既不可“过分”,又不可“不及”。

过分了,就会云遮月暗;倘不及,就不能为月增辉。

只有“云”绘得适度,“月”才会显得动人。

3.迁移运用

请运用“衬托”的手法写一段用环境描写衬托人物心情的语段,不少于100字。

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

【参考示例】 天色愈发昏暗了。

大片的乌云聚拢在一起,越积越厚,压得人喘不过气来。

霎时,天空像是被撕开了一道口子,一道亮光闪过,把黑幕一劈为二。

紧接着,一场瓢泼大雨伴随着轰隆的雷声从天而降,像是一面水势汹涌的瀑布。

加上呼呼的大风,这密如瀑布的雨就被风吹得如烟、如雾、如尘。

我站在家门口,久久地伫立着,任凭风吹雨打。

我该怎么办呢?

胸前的书包被抱得更紧了。

[素材采撷]

1.素材积累

坚 守

两千年前的湘江水畔,屈原踽踽独行,憔悴的脸上写满孤独和悲愤。

面对渔父的诘问,他坚定地说:

“安能以身之察察,受物之汶汶者乎?

宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?

”

铿锵的话语之中,表明的是为坚守理想,牺牲生命也在所不惜的倔强;展现的是洁身自好,绝不同流合污的高贵;铸就的是“宁为玉碎,不为瓦全”的傲岸。

那种坚守信念、百折不挠、以身殉志的人生选择,在历史的滚滚红尘中伫立成一座不朽的丰碑。

【应用角度】 “坚守”“高贵”“信念”“选择”等。

2.素材应用

坚守自我,成就非凡的人生。

伟大的爱国诗人屈原,在人生中能坚守最真实的追求。

他没有在尔虞我诈的官场中同流合污,而是发出了“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的感慨;他没有在污浊的官场中“淈其泥而扬其波”“

其糟而歠其

”,宁愿投身汨罗江,也不愿污其追求。

他在人生的追求中,从不忘自我的真正价值,在现实的考验面前,他留给我们的是流芳百世的美名。

[群文阅读]

导读:

“生存还是毁灭,这是一个问题。

”莎士比亚借哈姆雷特的口说出人生有时必须痛苦地面对生死的抉择。

屈原,作为中国第一位伟大的诗人,汨罗江畔的纵身一跃,为后人留下了言说不尽的生命价值追问。

而同为诗人的王国维,两千年后也同样选择了自沉。

屈原、王国维之死,都完成了个体生命对生命形式的超越与升华,都包含着理想破灭后唯有一死以明志的决心。

屈原——面向风雨的歌者

⊙鲍鹏山

屈原是一本大书,可以让我们代代翻阅而不能尽其义。

物质存在的屈原在公元前278年即已死去,但精神的屈原却永在生长,且日益枝繁叶茂,硕果累累,荫庇滋养着吾国吾民的精神家园。

屈原的代表作《离骚》,简单地说,既是对士之朝秦暮楚式自由的否定,也是对士之“弃天下如弃敝屣”的自由的否定,同时也标志着另一种观念的建立:

“忠”。

令人稍感吃惊的是,正是这样一位向君权表忠的人,那种桀骜不驯的个性精神却表现得尤其强烈而突出。

正是这种矛盾现象,使得屈原几乎在所有时代都会得到一部分人的肯定,又得到另一部分人的否定。

《离骚》中的句子,充斥着“恐”“太息”“哀”“怨”……骚者,哭也!

为时光哭,为生命短暂哭,为短暂的生命里不尽的痛苦、失意哭。

注意,他诗中的“民”,也就是“人”,“民生”即“人生”,“民心”即“人心”。

他开始从“人”的角度、“人”的立场来表达愤怒,提出诉求。

我们知道,《诗经》中的愤怒,往往是道德愤怒,是集体的愤怒;而屈原的愤怒,虽然也有道德的支撑,但却是个人的愤怒。

屈原很执着地向我们诉说着他受到的具体委屈:

他政治理想的破灭,楚怀王如何背叛了他,顷襄王如何侮辱了他,令尹子兰与靳尚如何谗毁了他……从他的诗中,我们读出了人生的感慨,读出了人的命运,读出了一个不愿屈服的个人所感受到的人生困窘,一个保持个性独立意识的人所受到的压迫甚至迫害。

“曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当”“揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪”。

在《离骚》《九章》等作品中,我们看到了一个泪流满面的诗人;一个时时在掩面痛哭的诗人;一个面向风雨“发愤以抒情”,对人间的邪恶不停诅咒的诗人;一个颜色憔悴,形容枯槁,行吟泽畔,长歌当哭,以泪作诗的诗人!

《诗经》的俗世精神很了不起,但从另一方面看,这种俗世精神恰恰消解了个人的意义,阻碍了个性的张扬。

它入世的深度恰恰减少了个性的深度。

而屈原,在以不堪一击的个体面对命运时,他的个性在绝望中显示的高度、深度与完美却是前所未有的。

在中国古代,像《离骚》这样华丽的交响乐实在太少。

单从篇幅上讲,它是中国古代诗歌史上最长的一篇。

作为抒情诗,能展开如此宏大的篇章,不能不令人叹服屈原本人思想和个性精神的深度和广度。

同时,我们也必须注意到它形式上的特点。

正是由于他自设情节,使得一首抒情诗才能像叙事诗那样逐层展开。

抒情诗有了“情节”,也就必然是象征的、隐喻的。

所以,象征和隐喻也是《离骚》的主要艺术手法,比起《诗经》的比兴,屈原“香草美人”的系统性设喻,与上天入地、求女占卜等自设情节的使用,是一次巨大的飞跃。

不管怎么说,屈原是中国历史上第一位伟大的诗人。

《诗经》中可考的作者也有多位,但我觉得,《诗经》之伟大,乃是整体之伟大,如果拆散开来,就每一首诗而言,可以说精致、艺术、有个性,但绝说不上“伟大”。

“伟大的诗人”须有伟大的人格精神,可以滋溉后人;须有独到的艺术创造,可以标新立异,自成格式,既垂范后人,又难以为继。

应该说,在这两点上,屈原都当之无愧。

(选自《天纵圣贤》,有删改)

当屈原遇上王国维

⊙贺琬婷

一

印象中每每见到的屈子像,总是官帽高束,抑或长发飘飘。

一个忠于朝廷、洁身自爱,同时也风流洒脱、狂放不羁的传奇形象如是镌刻在千千万万后来人的心中。

长剑在握,芳草揽怀,凄苦的愁容在汨罗江畔辗转缠绵,而素色衣襟却在狂风中赫然飞扬。

这是怎样一个矛盾的形象。

丰盛敏感的内里,率真单纯的外在,这注定了他在污水横流的朝廷中的悲剧。

他是如此聪慧,深知悲天悯人的情怀对于一个朝廷是何等重要;但他又是如此执拗,不谙当下众口铄金、积毁销骨之势。

这样的人,活在当下,必与孤独相伴。

“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。

”“安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?

”

行吟泽畔,形容枯槁。

不告而别。

二

综观王国维之作,莫不有矫矫不群、凄艳至极之感。

而那昆明湖畔的纵身一跃,至今还是一个令人扼腕叹息却又百思不得其解的谜团。

那一年,却正是他知天命之年。

出身名门,少年得志,年纪轻轻就被誉为“海宁四才子”之一。

其少作《人间词话》标出“境界”以为词中胜境,为后来人所膜拜效仿。

静安之词,有一种悲天悯人的凄楚之情氤氲其中。

“从今不复梦承恩,且自簪花坐赏镜中人”,除了对自我生命状态的依恋,还折射出了决不同流合污的心态。

好一个顾影自怜、漠视世俗的“异端”!

经此世变,义无再辱。

“莫道昆明湖水深”,浅浅湖水,一世洁身自爱却被湖底的淤泥朽草塞满七窍,窒息而亡。

三

一个是多情细腻却又桀骜不驯的士大夫,一个是才华横溢却又孤独凄楚的大文豪。

当屈原于泽畔浅吟低唱之时,透过时光的缝隙,赫然瞥见了挑灯伏案的王国维。

抑或在月下自顾黯然神伤的静安,回溯岁月的长河,蓦然凝视漫步在芷气兰香中的屈子。

两个孤独的灵魂在清冷的夜中彼此相逢,如此熟悉,却又这般陌生。

同样都是在世间无法容身,同样有着悲天悯人的情怀,同样没有精神良伴,同样是天地孤影任我行。

而在此刻,你们却相遇了。

你们彼此是这般渴望有另一个自己来倾听内心的声音,是这般需要一种素未谋面却一见如故的深刻。

深涉古籍的静安,定会懂得屈子彼时“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”之恨。

倘若,你们在彼时相逢,子夜时分,香茗在案,促膝而坐,互诉彼此内心中那份世俗之人无法理解的情怀,或然太息阵阵,或然会心莞尔。

纵谈古今之事,包攘天地之魂。

这样的你们,是否会解开彼此心中紧锁的结呢?

抑或是在清冷的河畔,狂风阵阵,装满了衣袖。

携一坛好酒,将各自内心积郁已久的愤懑一吐为快,然后仰天长啸。

你们将远离朝政,洁身自好,日日与香草相依,夜夜与书香为伴。

模糊岁月的痕迹,诚然你们相隔两千余年而遥望彼此,但却阻隔不了思想的沟通。

王国维是近代中国最早运用西方哲学、美学、文学观点和方法剖析评论中国古典文学的开风气者,倘若他与两千多年前的屈原共同切磋,会不会擦出更为惊艳的火花?

而屈子想象奇特,天马行空,又会不会与静安共同描绘一幅幅流光溢彩、光怪陆离的画卷呢?

[积文化常识]

1.古代表敬称的词

子非三闾大夫与?

(1)古代表示第二人称的敬称:

足下、阁下、汝、尔、子、而、公、君、台端、台甫、前辈。

(2)对地位高的人的敬称:

陛下、夫子、大人、公子、上、君、卿。

(3)对女子的敬称有:

夫人、卿、芳驾。

2.几大敬辞

(1)令:

用在名词或形容词前表示对别人亲属的尊敬,有“美好”的意思。

如:

令尊、令堂:

对别人父母的尊称;令兄、令妹:

对别人兄妹的敬称;令郎、令爱:

对别人儿女的敬称;令阃:

尊称别人的妻子;令亲:

尊称别人的亲人。

(2)惠:

敬辞,用于对方对自己的行动。

如:

惠临、惠顾:

指对方到自己这里来;惠存:

请别人保存自己的赠品。

(3)垂:

敬辞,用于别人对自己的行动。

如:

垂问、垂询:

指对方询问自己;垂念:

指别人想念自己。

(4)赐:

敬辞,指所受的礼物。

如:

赐教:

别人指教自己;赐膳:

别人用饭食招待自己;赐复:

请别人给自己回信。

(5)请:

敬辞,用于希望对方做什么事。

如:

请问:

希望别人回答;请教:

希望别人指教。

(6)高:

敬辞,称别人的事物。

如:

高见:

指别人的见解;高论:

别人见解高明的言论;高足:

尊称别人的学生;高寿:

用于问老人的年纪;高龄:

用于称老人的年龄;高就:

指人离开原来的职位就任较高的职位。

(7)贤:

称呼对方,多用于平辈或晚辈。

如:

贤弟、贤侄等。

(8)奉:

敬辞,用于自己的行为涉及对方。

如:

奉送:

赠送;奉还:

归还;奉劝:

劝告;奉陪:

陪同。

[诵国学经典]

1.古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐①其家;欲齐其家者,先修②其身;欲修其身者,先正③其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致④其知;致知在格物⑤。

——《大学·第二章》

【注释】 ①齐,管理。

②修,修养。

③正,端正。

④致,获取。

⑤格物,研究事物的原理。

[古文今译] 古时候想要使天下人都发扬光明正大的德行,就先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家,就要先管理好自己的家庭;想要管理好自己的家庭,就要先修养自己的身心;想要修养自己的身心,就要先端正自己的心志;想要端正自己的心志,就要先证实自己的诚意;想要证实自己的诚意,就要先丰富自己的知识;丰富知识就在于深入研究事物的原理。

[知行启迪] 要平治天下,开创一个道德的世界,就必须有一个道德的国家,国由家组成,家由个体的人组成,因此每个人都应修养自己的德行和道德人格。

2.凡事豫①则立,不豫则废②。

言前定,则不跲③;事前定,则不困④;行前定,则不疚⑤;道前定,则不穷⑥。

——《中庸·第二十章》

【注释】 ①豫,同“预”,预先,事前有了准备。

②废,衰败。

③跲(jiá),说话不通畅。

④困,困窘,困难。

⑤疚,内疚,后悔。

⑥穷,走投无路。

[古文今译] 任何事情,事先有预备就会成功,没有预备就会失败。

说话先有预备,就不会中断;做事先有预备,就不会受挫;行为先有预备,就不会后悔;道路预先选定,就不会走投无路。

[知行启迪] 做任何事情都应事先有个计划,要做好充分的准备。

只有这样,才能应对自如,立于不败之地。