浙江省宁波市柴桥中学学年高一月考语文试题.docx

《浙江省宁波市柴桥中学学年高一月考语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省宁波市柴桥中学学年高一月考语文试题.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

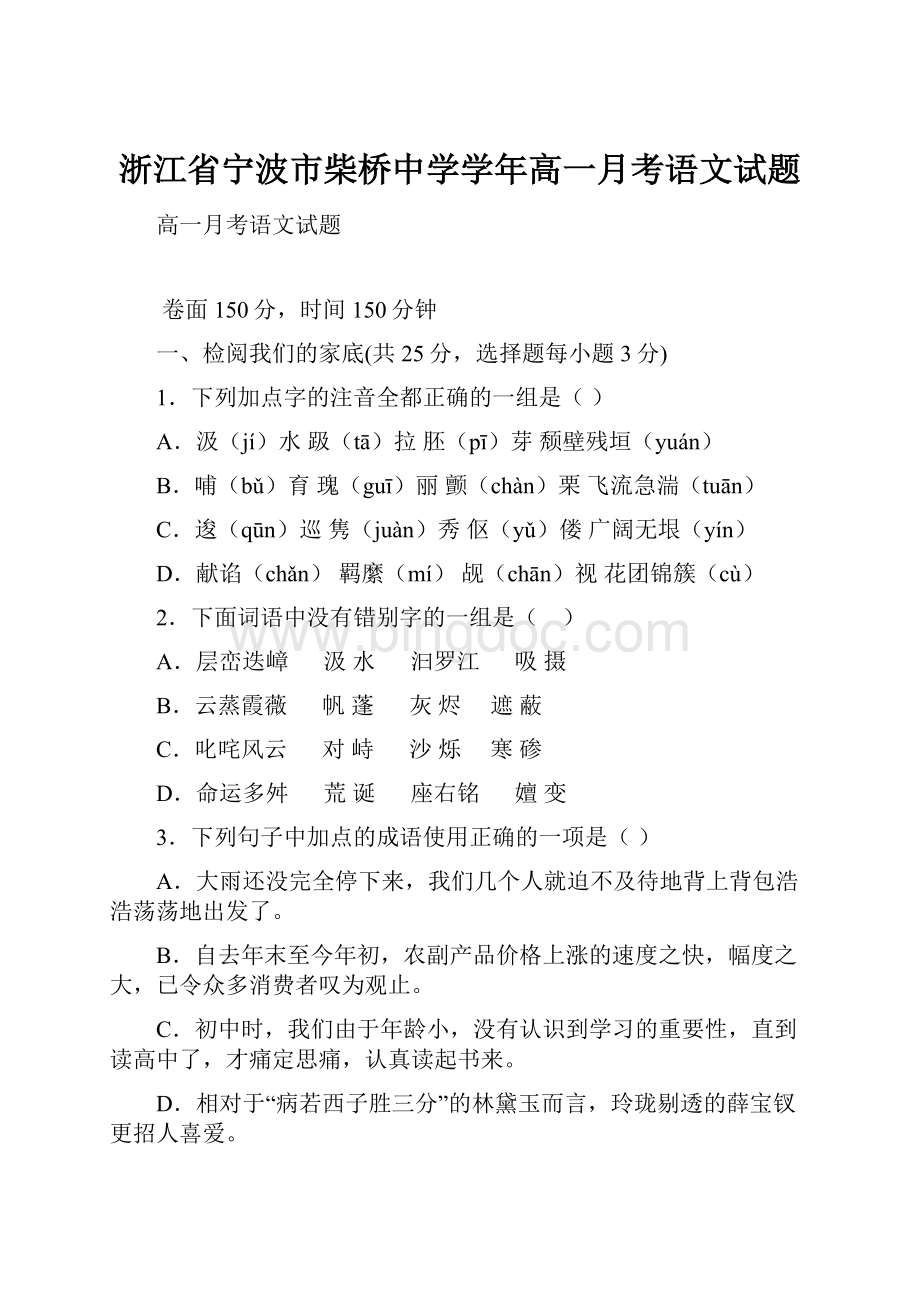

浙江省宁波市柴桥中学学年高一月考语文试题

高一月考语文试题

卷面150分,时间150分钟

一、检阅我们的家底(共25分,选择题每小题3分)

1.下列加点字的注音全都正确的一组是()

A.汲(jí)水趿(tā)拉胚(pī)芽颓壁残垣(yuán)

B.哺(bǔ)育瑰(guī)丽颤(chàn)栗飞流急湍(tuān)

C.逡(qūn)巡隽(juàn)秀伛(yǔ)偻广阔无垠(yín)

D.献谄(chǎn)羁縻(mí)觇(chān)视花团锦簇(cù)

2.下面词语中没有错别字的一组是( )

A.层峦迭嶂 汲水 汩罗江 吸摄

B.云蒸霞薇 帆蓬 灰烬 遮蔽

C.叱咤风云 对峙 沙烁 寒碜

D.命运多舛 荒诞 座右铭 嬗变

3.下列句子中加点的成语使用正确的一项是()

A.大雨还没完全停下来,我们几个人就迫不及待地背上背包浩浩荡荡地出发了。

B.自去年末至今年初,农副产品价格上涨的速度之快,幅度之大,已令众多消费者叹为观止。

C.初中时,我们由于年龄小,没有认识到学习的重要性,直到读高中了,才痛定思痛,认真读起书来。

D.相对于“病若西子胜三分”的林黛玉而言,玲珑剔透的薛宝钗更招人喜爱。

4.下列各句中,没有语病的一句是()

A.只有把想法付诸于行动,才能最大限度地达到我们的目标。

B.事故发生后,在相关部门的通力协调下,136个死难者家属很快来到了事故现场。

C.终身教育制度的建立,不仅为那些因这样那样的原因未能完成学业的人打开了一扇门,也为那些对知识有着更高需求的人提供了机会。

D.贝多芬的一生,创作了不少钢琴变奏曲,甚至可以说,变奏曲这种形式是通过贝多芬的艺术实践才日益发展和成熟的。

5.下列文学常识表述不正确的一项是( )

A.张溥,字天如,号西铭,江苏太仓人,明代文学家。

他自幼勤学,所读之书必手抄六七遍,因此他命名自己的书房为“七录斋”。

他组织了爱国社团复社,成为复社的领袖。

在文学上,他提出“兴复古学”的主张。

著有《七录斋集》。

B.普希金,俄罗斯诗人,俄罗斯近代文学的奠基者和俄罗斯文学语言的创立者。

他认为诗人应该像先知一样,“要走遍陆地和海洋,用语言去把人们的心灵浇亮”。

一生写了800多首抒情诗和十几篇叙事诗。

主要作品有《自由颂》、《致恰达耶夫》、《叶甫盖尼·奥涅金》等。

C.高尔斯华绥是美国批判现实主义作家。

1932年获诺贝尔文学奖。

他最重要的作品是两组三部曲:

《福尔赛世家》和《现代喜剧》。

这两组长篇小说通过对一个资产阶级家族兴亡史的描写,反映了从18世纪80年代至20世纪20年代美国资产阶级走向堕落和腐朽的历史。

D.刘白羽,中国现代著名作家,北京人。

在其近70年的文学创作中,写出了大量具有鲜明时代色彩、深刻思想内涵和独特艺术风格的优秀作品,共发表作品50余部400多万字,有多种作品被译成英、俄、德、缅甸等文字。

主要作品有《红玛瑙集》、《第二个太阳》等。

6.阅读下面文字,按要求做题。

(4分)

百货大楼于元月10日上午10时将举行开奖仪式。

这次开奖仪式在百货大楼举行,开出的是金奖。

在不改变原意、不增减内容的前提下把上面两个句子合成一个单句,并分别强调开奖重要性和开奖时间。

①强调开奖重要性:

②强调开奖的时间:

7.请根据下面一段文字,用一句话准确概括“文人的清高”的含义,要求不超过30个字。

(3分)

文人的清高源自于文人对理想人格的企盼。

理想人格是人类精神的高度凝聚,历代思想家肩负着理想人格设计的使命身体力行之,在人类精神的发展进程中,树起了一块块界碑。

理想人格以“虽不能至然人心向往之”、“朝闻道,夕死可矣”的特殊功力提升和矫正着现实人格。

中国文人从小就读经史子集,耳濡目染的均是“圣人之言”,久而久之,便不自觉地以书本所描绘的理想人格自居。

但环顾左右,都是活生生有欲望、汲汲自营少管他人、且情感日趋功利化的感性人,心灵便受到重创,心境便大失衡。

然自身修养的惯性,使文人不甘“沦落”,便满怀忧怨自我恪守。

于是,清高就成了文人操守的最后一块盾牌,可怜可叹,但悲壮。

文人的清高是:

。

8.在下面横线处填上适当的词句,组成前后呼应的排比句。

(4分)

心灵是一方广袤的天空,它包容着世间的一切;

,;

,。

二、捡拾经典中的明珠。

9.默写(共8分,每空1分)

(1)日月忽其不淹兮,__________。

__________,恐美人之迟暮。

《离骚》

(2)大阉之乱,_________,,有几人欤?

《五人墓碑记》

(3),吾将上下而求索。

《离骚》

(4)我是你河边上破旧的老水车,。

《祖国啊,我亲爱的祖国》

(5)长桥卧波,未云何龙?

?

《阿房宫赋》

(6)寄蜉蝣与天地,_______________。

《赤壁赋》

三、徜徉古代经典。

(26分)

(一)阅读下面的文言文,完成1—3题(9分)

德祐二年二月十九日,予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。

时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施。

缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。

会使辙交驰,北邀当国者相见,众谓予一行为可以纾祸。

国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。

初,奉使往来,无留北者,予更欲一觇北,归而求救国之策。

于是辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。

初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。

予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。

北虽貌敬,实则愤怒,二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。

未几,贾余庆等以祈请使诣北。

北驱予并往,而不在使者之目。

予分当引决,然而隐忍以行。

昔人云:

“将以有为也”。

至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。

中兴机会,庶几在此。

留二日,维扬帅下逐客之令。

不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。

穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。

已而得舟,避渚洲,出北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转四明、天台,以至于永嘉。

10.下列各句中加点的词语在文中的意义与现代汉语不相同的一项是()(3分)

A.即以北虚实告东西二阃B.意北亦尚可以口舌动也

C.但欲求死,不复顾利害D.众谓予一行为可以纾祸

11.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是()(3分)

A.将以有为也贾余庆以祈请使诣北

B.以资政殿学士行约以连兵大举

C.予分当引绝,然而隐忍以行于是乘其厉声以呵

D.几以捕系死敛赀财以送其行

12.下列各个句子在文中的意思,不正确的一项是()(3分)

A.北虽貌敬,实则愤怒B.夜则以兵围所寓舍,

C.日与北骑相出没于长淮间D.得间奔真州

(二)阅读下面的文言文,完成习4-7题(17分)

袁安字邵公,汝南汝阳人也。

安为人严重有威,见敬于州里。

初为县功曹,奉檄诣从事,从事因安致书于令。

安曰:

“公事自有邮驿,私请则非功曹所待。

”辞不肯受,从事惧然而止。

永平十三年,楚王英谋为逆,事下郡复考。

明年,三府举安拜楚郡太守。

是时英辞所连及系者数千人,显宗怒甚,吏按之急,迫痛自诬,死者甚众。

安到郡,不入府,先往按狱,理其无明验者,条上出之。

府丞掾史皆叩头争,以为阿附反虏,法与同罪,不可。

安曰:

“如有不合,太守自当坐之,不以相及也。

”遂分别具奏。

帝感悟,即报许,得出者四百余家。

建初八年,迁太仆。

元和二年,武威太守孟云上书:

“北虏既已和亲,宜还其生口①,以安慰之。

”诏百官议朝堂。

公卿皆言夷狄谲诈,求欲无厌,既得生口,当复妄自夸大,不可开许。

安独曰:

“北虏遣使奉献和亲,有得边生口者,辄以归汉,此明其畏威,而非先违约也。

不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。

”司徒桓虞改议从安。

太尉郑弘恨之,曰:

“诸言当还生口者,皆为不忠。

”司隶校尉举奏,安等皆上印绶谢。

肃宗诏报曰:

“久议沉滞,各有所志。

盖策由众定,君何尤而深谢?

”帝竟从安议。

章和元年,代桓虞为司徒。

和帝即位,窦太后临朝,后兄车骑将军宪北击匈奴,安与九卿诣朝堂上书诔,以为匈奴不犯边塞,而无故劳师远涉,损费国用,徽功万里,非社稷之计。

书连上辄寝。

诸卿稍自引止,惟安独守正不移,至免冠朝堂固争者十上。

太后不听,众皆为之危惧,安正色自若。

窦宪既出,而弟执金吾景专威权,公于京师使客遮道夺人财物。

有司畏惮,莫敢言者。

安乃劾景惊惑吏人,当伏显诛,寝不报。

窦氏大恨。

但安素行高,亦未有以害之。

(节选自《后汉书·袁张韩周列传》)

[注]①生口:

指俘虏。

13.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()(3分)

A.楚王英谋为逆,事下郡复考考:

刑讯

B.安到郡,不入府,先往按狱按:

查办

C.帝感悟,即报许报:

报告

D.公于京师使客遮道夺人财物遮:

拦阻

14.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是()(3分)

A.①安为人严重有威,见敬于州里②或脱身以逃,不能容于远近

B.①奉檄诣从事,从事因安致书于令②不如因而厚遇之,使归赵

C.①理其无明验者,条上出之②以乱易整,不武。

吾其还也

D.①众皆为之危惧,安正色自若②如姬为公子泣

15.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()(3分)

A.楚王英阴谋叛乱,朝廷严加查处,受牵连获罪的人很多。

袁安认为他们都是

因酷刑而屈招的,就不顾风险上书要求释放他们,最终使四百多家得以出狱。

B.武威太守孟云和袁安都主张对已和亲的匈奴,应当归还俘虏以示抚慰。

但公卿最初都反对,太尉郑弘甚至指责主张归还俘虏的都是不忠之人。

C.窦宪为求取功劳,北击匈奴。

袁安认为匈奴不犯边塞,却兴师远征,不是为国考虑的上策,他多次力谏,尽管奏章都被搁鼍,但他毫不动摇。

D.袁安平素行为高尚,起初任县功曹时,就拒绝了从事的私请。

后来弹劾窦景,尽管窦氏家族对他十分忌恨,但也找不出什么陷害他的把柄。

16.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)会使辙交驰,北邀当国者相见,众谓予一行为可以纾祸。

(3分)

(2)不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。

(3分)

(3)盖策由众定,君何尤而深谢?

(2分)

四、漫步现代文学乐园

阅读下列语段,完成第17--26题。

(共31分)

朦胧中听见广播到奉节。

停泊时天已微明。

起来看了一下,峰峦刚刚从黑夜中显露出一片灰蒙蒙的轮廓。

启碇续行,我到休息室里来,只见前边两面悬崖绝壁,中间一条狭狭的江面,已进入瞿塘峡了。

江随壁转,前面天空上露出一片金色阳光,像横着一条金带,其余天空各处还是云海茫茫。

瞿塘峡口上,为三峡最险处,杜甫《夔州歌》云:

"白帝高为三峡镇,瞿塘险过百牢关。

"古时歌谣说:

"滟滪大如马,瞿塘不可下;滟滪大如猴,瞿塘不可游;滟滪大如龟,瞿塘不可回;滟滪大如象,瞿塘不可上。

"这滟滪堆指的是一堆黑色巨礁。

它对准峡口。

万水奔腾一冲进峡口,便直奔巨礁而来。

你可想像得到那真是雷霆万钧,船如离弦之箭,稍差分厘,便撞得个粉碎。

现在,这巨礁,早已炸掉。

不过,瞿塘峡中,激流澎湃,涛如雷鸣,江面形成无数漩涡,船从漩涡中冲过,只听得一片哗啦啦的水声。

过了八公里的瞿塘峡,乌沉沉的云雾,突然隐去,峡顶上一道蓝天,浮着几小片金色浮云,一注阳光像闪电样落在左边峭壁上。

右面峰顶上一片白云像白银片样发亮了,但阳光还没有降临。

这时,远远前方,无数层峦叠嶂之上,迷蒙云雾之中,忽然出现一团红雾,你看,绛紫色的山峰,衬托着这一团雾,真美极了。

就像那深谷之中向上反射出红色宝石的闪光,令人仿佛进入了神话境界。

这时,你朝江流上望去,也是色彩缤纷:

两面巨岩,倒影如墨;中间曲曲折折,却像有一条闪光的道路,上面荡着细碎的波光;近处山峦,则碧绿如翡翠。

时间一分钟一分钟过去,前面那团红雾更红更亮了。

船越驶越近,渐渐看清有一高峰亭亭笔立于红雾之中,渐渐看清那红雾原来是千万道强烈的阳光。

八点二十分,我们来到这一片晴朗的金黄色朝阳之中。

17.文中“朦胧中听见广播到奉节”有人说是歧义句,对这句话有两种理解,这两种理解

一是:

二是:

(2分)

18.选段引用了杜甫《夔州歌》和古时的歌谣,目的是什么?

(3分)

19.指出下面语句中所用的修辞手法,并分析其表达效果。

(3分)

峡顶上一道蓝天,浮着几小片金色浮云,一注阳光像闪电样射在左边峭壁上。

中国的土地

刘湛秋

你可知道这块神奇的土地

埋藏着黄金般的相思

一串串杜鹃花嫣红姹紫

激流的三峡传来神女的叹息

冬天从冻土层到绿色的椰子林

蔷薇色的海浪抚爱着沙粒

你可知道这块神奇的土地

黄皮肤,黑头发是那样美丽

敦厚的性格像微风下的湖水

顽强勇敢又如长江一泻千里

挂霜的葡萄下跃动着欢乐

坚硬的核里已绽开复兴的契机

20.在《中国的土地》一诗中诗人用具体的意象表现“中国的土地”的“神奇”,请列举这些意象。

(2分)

21.在《中国的土地》一诗中“激流的三峡传来神女的叹息”明显化用了巫峡神女的典故,化用这一典故有什么作用?

请简要分析。

(4分)

火中取栗的人

梵高的一生充满了孤独和被遗弃感,常常分文莫名,他曾呻吟或叹息:

“上帝啊,孤独地生活值得吗?

”梵高又说:

“一个人必须保持隐士的某种本质,不然,他就失去了根本。

”为了绘画,孤独是必要的,孤独又是使人不堪磨耐的,于是,梵高这个脆弱的生命在不可解决的悖论中被撕得粉碎。

在梵高看来,“绘画就是要设法穿过一堵看不见的铁墙”,这也是画布对梵高的召唤。

“不少画家害怕空白画布,但空白画布也怕敢冒风险的真正热情的画家。

”梵高把艺术活动当作极富挑战性的生命活动,让满腔热血在画布上挥洒流淌。

对梵高来说,理性可以忽略不计,表达远远大于揭示真理。

梵高在画布上完成了生命,成为一名艺术的殉道者。

在梵高的画作前,我首先要提问的是,在这些令人无以言说的震撼的画作背后,隐藏着怎样的灵魂?

在艺术史里,梵高是突兀的进入者,是不可定义的。

他没有接受过正规的专业训练,是个曾做过教师、营业员、传教士的穷困潦倒的外来者。

他的画被那个时代认为是可笑的涂抹。

但他没有局促而褊狭的形式感,以一种特殊的手段,不顾一切地表达,直接而强悍,如同天启,显示出了罕有的品质。

除了大量的并未湮灭的佚散的书信,梵高没有给这个世界留下其他文字。

读他的倾诉,让人觉得他拥有纯金般的生命。

他是个底层的观察者、感受者和传达者,一个实践理想和使用决心的人。

他对绘画有一种独有的生命的虔诚。

他是如此单纯,单纯是他面对世界和画布的态度,而他情感的纤细和尖锐的痛苦同样令人震惊。

他就是这么一个具有纯真本性、无比温柔善良、充满令人心碎的柔情的圣徒,而他的画作也是最直接地表达了他的热情。

他画作的明亮,源于他自身的明亮。

这样一个至真至善的灵魂,强化了一往无前的悲惨的境遇,并收获绝望。

但他并不屈服。

他尽可能地敞开内心,相信拯救的力量来自生命内部,努力把自己引向幸福。

经历了爱情的折磨,生活的潦倒,被放逐的梵高在心灵的废墟中寻找着取暖的炉火,哪怕这炉火能将他毁灭。

他对艺术的狂热,既是道德的救赎,也是爱欲的出口。

绘画成了他挽救精神上覆亡的唯一可能,是他逃避绝望的需要。

他的创作不是自慰,而是自救。

人越孤独,创作也越自由。

他在表达着人最饱满的神气,努力在深重的绝望中生长出深重的幸福,以此来抵御阴暗的世俗的蹂躏和压迫。

梵高身上神秘的力量,源于他的不屈和挣扎。

但梵高所做的一切,让命运的悲剧感越来越浓重。

他说:

“谁为自己选择了贫困并喜爱贫困,谁就拥有无穷的财富。

”但他又因为事业失败和贫困而绝望。

在严酷的现实生活的压迫下,大地在他脚下坍陷,他活在了风暴里。

他的灵魂不断地破碎下去。

但他绝不撤退。

他说:

“一切我所向着自然创作的,是栗子,从火中取出来的。

”他画布上的色彩在轰响里燃烧着,裹挟着他,让他在持续不断地昂扬中崩溃。

22.第1段有两个画横线的短语,请解释它们在文中的含义。

(4分)

①隐士的某种本质:

②不可解决的悖论:

23.第二段中的“看不见的铁墙”,指的是 (2分)

24.梵高画作具有令人“震撼”的力量,从梵高的灵魂深处看,产生这种力量的原因是什么?

请从3、4段中找出两句话来回答。

(4分)

25.“火中取栗”是个成语,梵高为什么称自己的作品是“从火中取出来的”“栗子”?

(3分)

26.试就本文所说的“不屈和挣扎”的问题,举例谈谈你个人的看法。

要求:

联系本文之外的两个典型例子。

(4分)

五、抒发情怀。

(60分)

27.阅读下面的材料,按要求完成写作。

如今林书豪热正席卷全美,风靡全球。

可是当年,林书豪没能得到任何NCAA(全美大学生联盟)一级联盟球队的奖学金邀请,NBA选秀也没有任何一支球队选择他。

在NBA打临时工,一直“坐冷板凳”,曾经被金州勇士和休斯顿火箭裁掉。

可是,从2月4日起林书豪犹如一颗“超新星”爆发,没有铺垫,没有预兆,上演了现实版“灰姑娘”的童话。

加利福利亚大学教练布劳恩说:

“我们确实没有给他一份奖学金邀请。

我很喜欢这个孩子,但就是没给。

我没那么难过,因为我不是唯一瞎眼的人。

”

“我们真该留住他,”火箭总经理莫雷用推特说道,“我们不知道他有这么的好。

”

对于林书豪的成功,美国总统奥巴马称赞:

“这是伟大的故事,已经超越了体育!

”

林书豪认为,自己打球的动机是要追求“永恒的快乐”,不是输赢这样短暂的快乐。

想明白了这一点,心灵就得到了一种神奇的安宁,这种神奇的安宁带给我奇迹般的发挥。

在NBA停摆期间,一些NBA球员无所事事地想着停摆可能永远都不会结束,林书豪却和体能师整日不停地训练,为膝盖炎症做康复工作,训练上肢力量,每天做数百次跳投练习,以锻炼自己的平衡感。

机会只留给准备好的人。

这则材料给了你怎样的启示和感动?

请你选择恰当的角度,作文一篇,可以讲道理,说故事,抒感情。

自己命题,自选立意,自定体裁。

诗歌除外,不少于800字。

高一语文月考答案

8.略9.略

10.D11.D12.D

13.C(批复)

17.①广播里播送到奉节了②听到奉节的广播声,就知道到了奉节了(2分)

18.说明瞿塘峡口自古以来一直是三峡的最险处,更渲染了瞿塘峡之险。

19.比喻的手法,闪电般的阳光,形象地衬托了峭壁的险峻。

20.诗人用“杜鹃花”“三峡”“神女峰”“冻土层”“椰子林”“海浪”等具体意象,从山川的壮丽、沃土的广阔、文化的悠久、物产的富饶等方面来表现“中国的土地”的“神奇”。

21.“激流的三峡传来神女的叹息”,作者由长江三峡中巫峡的神女峰联想到帮助大禹治水的神女传说,既写出了祖国山川的神奇秀美,又自然而然地暗示出中华民族的悠久历史和古老文化,使作品具有横的地域感和纵的历史感。

21.

(1)隐士的某种本质:

能够承受孤独和寂寞。

(2分)

(2)不可解决的悖论:

一方面,为了艺术,必须承受孤独和贫穷;另一方面,孤独和贫穷又加剧精神的苦痛;这是一个无法解决的矛盾体。

(2分)

22.“看不见的铁墙”指梵高在绘画中所遇到的外部世界给他内心造成的混沌和障碍。

(2分)

23.因为梵高对绘画有一种独有的生命的虔诚,并以一种特殊的手段,不顾一切地表达。

(4分)

24.“火中取栗”原比喻冒风险,白吃苦,未得一点好处。

梵高这里指自己的绘画作品和痛苦的生活经历密不可分,已经成为自己痛苦生活的结晶。

(3分)

25.示例:

贝多芬在失聪的情况下,勇于同命运抗争,最终成为闻名全球的音乐大师。

他的不屈精神已成为人类宝贵的财富。

(评分要点:

“本文所说的‘不屈和挣扎’问题”,专指梵高一类与命运不屈抗争最终获得成功的艺术家、文学家;“联系本文之外的典型例子”,应是与梵高大致等量级的具有典型性的具体实例;“举例谈谈你个人的看法”,不只是举例,要就举出的例子谈自己的见解主张。

)(4分)

附参考译文:

袁安字邵公,汝南汝阳人。

袁安为人严肃庄重有威望,受到当地人尊敬。

起初任县功曹,携带着檄文见从事,从事通过袁安送信给县令。

袁安说:

“公事有邮驿办理,私下请求则不是功曹所应做的。

”推辞而没有接受,从事因害怕而没再请托。

永平十三年,楚王刘英阴谋叛乱,此事交由郡审理。

第二年,三府推举袁安任命他为楚郡太守。

此时刘英供辞所牵连并被逮捕的有数千人,显宗十分愤怒,官吏追查十分急迫,被捕的人因痛苦不堪而屈招,惨死的人很多。

袁安到郡后,不进官府,先去审查案件,查出那些没有明确证据的犯人,上奏要求放他们出狱。

府丞、掾史都叩头力争,认为这是偏袒附和反叛之人,在法律上是同罪,不同意他的做法。

袁安说:

“如果有不符合实情的,我自当承担罪责,不会因此连累你们。

”于是分条详细上奏。

皇帝醒悟了,立即批复同意,因此有四百多家得以出狱。

建初八年,升任太仆。

元和二年,武威太守孟云上奏:

“北虏既然已经和亲,我们应该将俘虏归还他们,以此来安抚他们。

”皇帝召百官在朝堂上商议。

公卿都说夷狄狡诈,贪心从不满足,得到我们归还的俘虏之后,就会狂妄自大,因而不能同意。

惟独袁安说:

“北虏遣使奉献贡礼和亲,在边境捕获到人口时,便把他们交还我方,这是表明他们畏惧威严,而不是首先违背誓约。

不应该对戎狄失信,放俘虏回去足以显示我们中原的优待和宽容,又使边境百姓得到安定,确实是有利的。

”司徒桓虞改变看法而依从袁安。

太尉郑弘不满,说:

“各位说应当归还俘虏的,都是不忠之人。

”司隶校尉也上奏,袁安等人都上交印绶谢罪。

肃宗下诏回复说:

“议而不决,各持己见。

凡政策都由众人