《生活与哲学》知识框架图.doc

《《生活与哲学》知识框架图.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《生活与哲学》知识框架图.doc(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

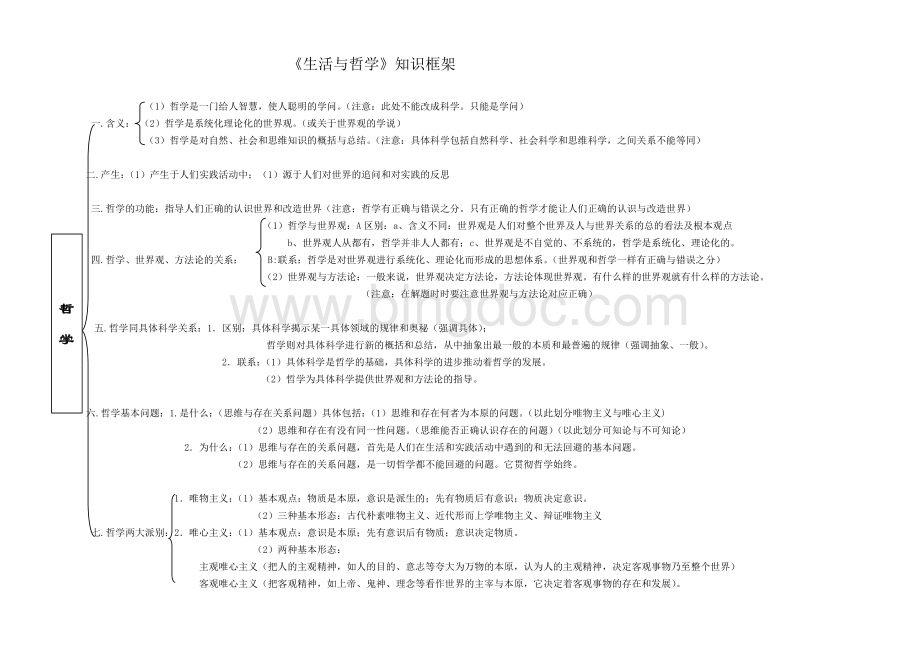

《生活与哲学》知识框架

(1)哲学是一门给人智慧,使人聪明的学问。

(注意:

此处不能改成科学。

只能是学问)

一.含义:

(2)哲学是系统化理论化的世界观。

(或关于世界观的学说)

(3)哲学是对自然、社会和思维知识的概括与总结。

(注意:

具体科学包括自然科学、社会科学和思维科学,之间关系不能等同)

二.产生:

(1)产生于人们实践活动中;

(1)源于人们对世界的追问和对实践的反思

三.哲学的功能:

指导人们正确的认识世界和改造世界(注意:

哲学有正确与错误之分。

只有正确的哲学才能让人们正确的认识与改造世界)

哲学

(1)哲学与世界观:

A区别:

a、含义不同:

世界观是人们对整个世界及人与世界关系的总的看法及根本观点

b、世界观人从都有,哲学并非人人都有;c、世界观是不自觉的、不系统的,哲学是系统化、理论化的。

四.哲学、世界观、方法论的关系:

B:

联系:

哲学是对世界观进行系统化、理论化而形成的思想体系。

(世界观和哲学一样有正确与错误之分)

(2)世界观与方法论:

一般来说,世界观决定方法论,方法论体现世界观。

有什么样的世界观就有什么样的方法论。

(注意:

在解题时时要注意世界观与方法论对应正确)

五.哲学同具体科学关系:

1.区别:

具体科学揭示某一具体领域的规律和奥秘(强调具体);

哲学则对具体科学进行新的概括和总结,从中抽象出最一般的本质和最普遍的规律(强调抽象、一般)。

2.联系:

(1)具体科学是哲学的基础,具体科学的进步推动着哲学的发展。

(2)哲学为具体科学提供世界观和方法论的指导。

六.哲学基本问题:

1.是什么:

(思维与存在关系问题)具体包括:

(1)思维和存在何者为本原的问题。

(以此划分唯物主义与唯心主义)

(2)思维和存在有没有同一性问题。

(思维能否正确认识存在的问题)(以此划分可知论与不可知论)

2.为什么:

(1)思维与存在的关系问题,首先是人们在生活和实践活动中遇到的和无法回避的基本问题。

(2)思维与存在的关系问题,是一切哲学都不能回避的问题。

它贯彻哲学始终。

1.唯物主义:

(1)基本观点:

物质是本原,意识是派生的;先有物质后有意识;物质决定意识。

(2)三种基本形态:

古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义

七.哲学两大派别:

2.唯心主义:

(1)基本观点:

意识是本原;先有意识后有物质;意识决定物质。

(2)两种基本形态:

主观唯心主义(把人的主观精神,如人的目的、意志等夸大为万物的本原,认为人的主观精神,决定客观事物乃至整个世界)

客观唯心主义(把客观精神,如上帝、鬼神、理念等看作世界的主宰与本原,它决定着客观事物的存在和发展)。

1.物质的含义:

是不依赖于人的意识,并能为人意识所反映的客观实在。

(注意:

物质不能等同于具体的物质形态)。

物质

2.物质的唯一特性:

就是客观实在性

3.世界是物质的(自然界是物质的、人类社会是物质的、人的意识是物质的产物)------方法论:

要求我们主观符合客观,一切从实际出发

运动

唯物论⌒物质、运动、静止、规律、意识︶

1.含义:

是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程(宇宙一切事物都处于运动之中)

2.特点:

永恒的、无条件的、绝对的

3.运动与物质的关系:

(1)运动是物质的固有属性和存在方式。

(2)物质是运动的承担者------方法论:

要求我们用运动的观点看问题。

1.含义:

它是运动的一种特殊状态:

包括两层内容:

①事物在它发展的一定阶段或时间内,其根本性质未发生变化;

静止

②物体相对于某一参照物来说没有发生某种运动

2.特点:

暂时的、有条件的、相对的

3.运动与静止的关系:

任何事物都是绝对运动与相对静止的统一.

方法论:

这要求我们看待事物时既要看到运动绝对性的存在,也要肯定相对静止的存在。

反对形而上学的不变论,和相对主义的诡变论(既只看到运动,否认静止的存在)。

1.含义:

是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。

规律

2.特点:

客观性、普遍性

3.世界观:

物质运动是有规律的,规律又是客观、普遍的.

方法论:

规律的客观性和普遍性原理要求我们:

(1)必须遵守规律,而不能违背规律。

(2)可以利用规律,改造客观事界,造福人类。

1.本质:

客观存在的主观映象或人脑对客观事物的主观反映。

(注意:

正确的、错误的、鬼神观念都是人脑对客观事物的反映)

原因:

(1)意识是物质世界长期发展的产物(从起源上看);

(2)意识是人脑的机能(从生理基础看);

(3)意识是人脑对客观存在的主观反映(从意识的内容看)。

(注意:

动物没有意识)

意识

2.意识的能动作用:

(1)人能够能动的认识世界:

(意识活动具有:

目的性、计划性、主动创造性、自觉选择性。

)

(2)人能够能动的改造世界:

(意识对改造客观世界具有指导作用,并能调节和控制人的生理活动)

3.物质与意识的辩证关系:

世界观:

(1)物质决定意识,物质决定意识的产生、发展和内容。

(2)意识能反作用于物质:

正确的意识能推动事物的发展,错误的意识会阻碍事物的发展

方法论:

要求我们①一切从实际出发,实事求是;②把发挥主观能动性与遵重客观规律结合起来。

1.含义:

是人们改造客观世界的物质性活动。

(1)实践是客观物质性的活动:

主体、对象、工具、结果都是物质的;

实践

(2)实践是直接现实性活动,既把人们头脑中的想法通过实践变成现实)

2.特点:

客观实在性、主观能动性、社会历史性

认识论︵实践、认识、真理︶

3.分类:

改造自然的生产实践、变革社会的实践、科学实验活动

(1)实践是认识的来源(注意:

不能把来源等于唯一途径)

(2)实践是认识发展的动力(实践需要推动认识发展,为认识提供工具)

1.实践决定认识,实践是认识的基础:

(3)实践是检验认识正确与否的唯一标准

实践与认识的辩证关系

(4)实践是认识的目的和归宿。

2.认识反作用于实践:

其中正确认识能推动实践的发展,错误认识会阻碍事物的发展

方法论:

①要求我们重视实践的作用,立足实践,在实践中获得认识,检验认识、发展认识。

②也要发挥主观能动性,积极推动实践发展。

真理

1.含义:

是标志主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

2.特点:

客观性(最基本属性)、有条件性、具体历史性

3.追求真理:

认识具有反复性、无限性、螺旋上升性

方法论:

要求我们要地实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

1.含义:

事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用(包括外部联系与内部联系)

(1)普遍性:

联系是普遍的。

------方法论:

要求我们用联系的观点看问题,反对孤立的看问题

(2)客观性:

联系是客观的,不管是自在事物的联系还是人为事物的联系都是客观的。

2.特点:

方法论:

要求我们要从事物的联系中把握事物,切忌主观随意性。

联系的客观性并不意味着人对事物的联系无能为力,

人们可以根据事物的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,建立新的联系。

辩证法︵联系、发展、矛盾、辩证否定观︶

(3)多样性(条件性):

联系是多种多样性,具有条件的。

方法论:

这要求我们注意分析和把握事物存在和发展的各种条件。

一切以时间、地点、条件为转移。

联系

区别:

(1)含义不同:

整体是事物的全局和发展的全过程;部分是事物的局部和发展的各个阶段。

(2)地位、作用、功能不同:

整体居于主导地位,整体统率着部分拥有部分不具备的功能;

部分居于被支配地位,部分服从服务于整体。

3.整体与部分的辩证关系:

联系:

(1)相互依赖:

整体是由部分构成的;部分不能离开整体,否则就失去部分应有的意义

(2)相互影响:

①整体的状态会影响部分功能的发挥;

②部分功能及变化会影响整体功能,关键部分的功能甚至会决定整体。

方法论:

①要求我们首先应当树全局观念,立足整体,选择最佳方案,实现整体最优目标。

②其次,要求我们重视部分,搞好局部,用局部的发展推动整体发展。

(1)系统的特征:

整体性、有序性、内部结构优化。

4.系统与要素:

(2)系统方法:

①着眼于事物整体性;②要注意系统内部结构的有序性;③注重系统内部结构的优化趋向。

方法论:

系统优化方法要求我们用综合思维方式来认识事物和解决问题。

1.含义(实质):

是事物的前进和上升,是新事物的产生和旧事物的灭亡。

2.世界是永恒发展的。

------方法论:

要用发展的观点看问题,反对静止的观点看问题(注意关键词:

不断创新、可持续发展)

发展

3.发展的途径:

事物发展是前进性与曲折性的统一(或前途是光明的,道路是曲折的)

方法论:

①前途是光明的,要对未来充满信心,热情支持和悉心保护新事物的成长;②做好充份思想准备,不断克服道路上的困难。

含义:

A量变:

是指事物数量的增减和场所的变更(注意:

性质没有改变);

4.发展的状态B质变:

是指事物根本性质的变化(注意:

性质已经发生改变)

(量变与质变的统一)量变:

事物发展总是从量变开始,量变是质变的必要准备。

量变与质变关系:

方法论:

要重视量的积累(注意:

好的要积少成多,坏的要防微杜渐)

质变:

质变是量变的必然结果,质变为新的量变开辟道路,事物发展最终通过质变得以实现。

方法论:

抓住时机,促成质变,实现事物飞跃发展。

1.含义:

反映事物内部对立和统一关系的哲学范畴。

①矛盾的观点:

是唯物辩证法的根本观点;

②矛盾规律既对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心;

③矛盾分析法,是我们认识世界和改造世界的根本方法;④矛盾推动事物发展

(1)同一性:

①矛盾双方相互依赖,一方存在以另一方存在为前提,双方共处一体中;

②矛盾双方相互贯通,相渗透,并在一定条件下相互转化。

2.两种基本属性:

(2)斗争性:

矛盾双方相互排斥,相互对立的属性。

(3)同一性与斗争性关系:

①同一性以斗争性为前提(提示:

矛盾双方的依赖是对立、斗争着双方的依赖);

②斗争性寓于同一性之中(提示:

只有双方共处同一体中,才有可能出现对立和斗争)辩证法︵联系、发展、矛盾、辩证否定观︶

A:

普遍性:

事事有矛盾,时时有矛盾。

方法论:

①要承认矛盾的普遍性,分析矛盾,揭露矛盾,积极寻找正确解决矛盾的方法;②全面看问题,坚持一分为二。

(1)表现:

①不同事物有不同矛盾;

②同一事物在发展的不同阶段有不同的矛盾;

特殊性:

③同一矛盾的两个方面各有其特殊性。

(2)矛盾特殊性是事物千差万别的内在原因或根据。

方法论:

具体问题具体分析

矛盾

B:

具体问题具体分析的地位与意义:

①是马克思主义活的灵魂;②是正确认识事物的基础;③是正确解决矛盾的关键。

3、特点

(1)区别:

二者含义不同

C:

普遍性与特殊性关系:

相互联结:

①普遍性寓于特殊性之中,并通过特殊性表现出来;

(共性与个性的关系)

(2)联系:

②特殊性也离不开普遍性。

相互转化:

在一定条件下

方法论:

(1)既要看到矛盾的普遍性,又要看到矛盾的特殊性,同时要把二者结合起来;

(2)坚持马克思主义基本原理与中国具体实际相结合。

主要矛盾处于支配地位,对事物发展起决定作用

方法论:

要善于抓住重点,集中力量解决主要矛盾

主要矛盾与次要矛盾主次矛盾相互依赖,相互影响,并在一定条件下相互转

方法论:

要统筹兼顾,不忽视次要矛盾,坚持两点论

D:

主次性:

事物的性质是由主要矛盾的主要方面决定的。

方法论:

这要求我们看问题要分清主流与支流。