湘教版小学科学六年级上册第三单元教案.docx

《湘教版小学科学六年级上册第三单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湘教版小学科学六年级上册第三单元教案.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

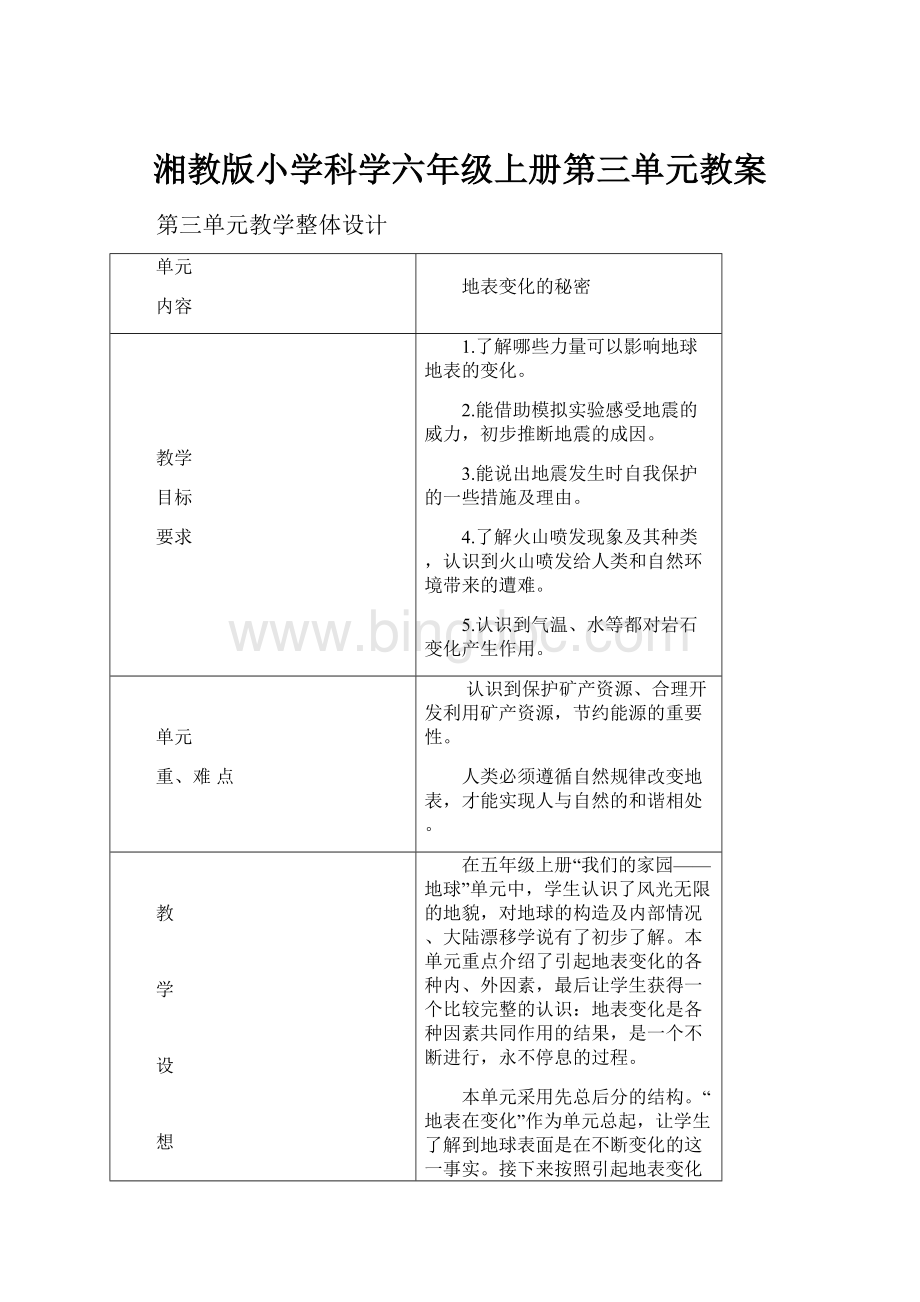

湘教版小学科学六年级上册第三单元教案

第三单元教学整体设计

单元

内容

地表变化的秘密

教学

目标

要求

1.了解哪些力量可以影响地球地表的变化。

2.能借助模拟实验感受地震的威力,初步推断地震的成因。

3.能说出地震发生时自我保护的一些措施及理由。

4.了解火山喷发现象及其种类,认识到火山喷发给人类和自然环境带来的遭难。

5.认识到气温、水等都对岩石变化产生作用。

单元

重、难点

认识到保护矿产资源、合理开发利用矿产资源,节约能源的重要性。

人类必须遵循自然规律改变地表,才能实现人与自然的和谐相处。

教

学

设

想

在五年级上册“我们的家园——地球”单元中,学生认识了风光无限的地貌,对地球的构造及内部情况、大陆漂移学说有了初步了解。

本单元重点介绍了引起地表变化的各种内、外因素,最后让学生获得一个比较完整的认识:

地表变化是各种因素共同作用的结果,是一个不断进行,永不停息的过程。

本单元采用先总后分的结构。

“地表在变化”作为单元总起,让学生了解到地球表面是在不断变化的这一事实。

接下来按照引起地表变化的原因有自然的力量和人为的力量两种,在各种自然力量引起地表变化又分剧烈和缓慢两种,分别学习“地震”、“火山”、“岩石也变化”以及“人类对地表变化的影响”。

在各种自然力量改变地表的同时,也孕育了矿产的形成,能源矿产又与人们的生活息息相关,人们在开采能源矿产的过程中,又会引起地表的变化,故学习“走进矿产”

课时

安排

“地表在变化”1课时;“地震”2课时;

“火山”1课时;“岩石也变化”2课时;

“人类对地表变化的影响”1课时;“走进矿产”1课时;

整理复习2课时;共计10课时。

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

1.地表在变化

课时

1

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

本课安排了2个活动,首先让学生依据一定的事实推测喜马拉雅山曾经发生的变化,从而了解到地球表面是不断变化的事实;哪些力量可以影响到地表变化,教材让学生做出自己的推测并说明推测的理由,然后搜集地表形态发生变化的资料及了解本地区历史上发生的地表重大改变的情况,在一定程度上判断子自己的推测是否存在,为后续的学习奠定认知上的基础。

探究内容

活动一:

推测曾经发生的变化

活动二:

改变地表的力量

探究目标

1.了解地球表面是在不断变化的。

2.了解哪些力量可以影响地球地表的变化。

3.能依据资料进行推理分析出地形在改变。

探究重点

1.能依据相关资料判断自己的推测是否存在。

2.激发学生探究地表变化奥秘的兴趣。

探究准备

因自然原因导致地表变化的图片或音像资料、反映地表形态发生变化的文字资料

探究方法

推测法、查阅资料法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.展示:

因自然原因导致地表发生显著变化的图片和音像资料。

2.提问:

看了这些资料,你有什么想说的?

3.过渡:

地表是变化的,它一直在改变,这种改变是缓慢进行的,是一个漫长的过程,因此对于只有几十年生命历程的人类来讲,是不可能观察到全部过程的。

今天,就让我们来了解地表变化的奥秘。

1.学生观看资料后说说自己的想法。

科学探究

(30分钟左右)

活动一:

推测曾经发生的变化

1.还记得我们在五年级上册中学习的关于地球内部的构造吗?

谁愿意给大家介绍一下?

2.出示“化石”图片并简单讲解。

3.请阅读教材第34页的内容:

并根据阅读的资料,思考:

鱼龙化石出现在喜马拉雅山,这是怎么回事?

你们能推测出这个地带原来的地表情况吗?

后来发生过什么变化?

4.介绍喜马拉雅山的隆起,并简要评价学生的推理分析过程。

1.回忆地球内部的构造。

2.了解“化石”。

3.阅读资料并根据问题进行大胆的推理。

4.小组交流推理分析结果,并介绍推理分析的理由。

活动二:

改变地表的力量

1.提问:

地表在发生着变化,那么有哪些力量在改变地表形态呢?

2.提示学生按照:

“我认为……的力量在改变地表形态,我的理由是……”的格式进行推测、记录。

3.过渡:

我们推测出的这些力量真能改变地表形态吗?

快从资料中去验证一下自己的推测是否真的存在吧!

1.学生看教材第35页的两幅图,明白:

修筑大坝引起的地表改变是一种人为的力量,泥石流引起地表的改变是一种自然的力量,改变地表形态的力量有自然的和人为的两种力量。

2.学生独立推测:

哪些力量在改变地表形态?

并按照“我认为……的力量在改变地表形态,我的理由是……”的格式进行记录。

3.阅读老师提供的相关资料,验证自己的推测。

总结拓展

(7分钟左右)

1.这节课你有什么收获?

2.布置课后调查作业:

了解本地区历史上发生的地表重大改变的情况。

1.学生回答。

2.课后网上查阅、搜集资料。

板书设计

1.地表在变化

引起地表变化的力量:

自然的力量

人为的力量

地表变化永不停息,是一个缓慢、漫长的过程。

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

2.地震

课时

2

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

教材先用图片资料展示了地震时的现象,在学生对地震获得初步感知的基础上,安排了活动“感受地震”,让学生通过动手做一个模拟实验和阅读教材提供的资料,知道地震的成因。

再用指南车信箱提供强烈地震造成的毁灭性破坏事例,揭示震前预报及地震时懂得如何避震的重要性,以及人类对地震的研究进程,告诉了学生地震时的一些自我保护方法。

在拓展部分介绍了建筑物防震的重要意义

探究内容

活动一:

感受地震

探究目标

1.了解地震现象。

2.能借助模拟实验感受地震的威力,初步推断地震的成因。

3.初步了解人类研究地震取得的主要成果。

探究重点

能借助模拟实验感受地震的威力,初步推断地震的成因。

探究准备

地震发生是的图片或音像资料、筷子、白纸

探究方法

实验法、资料阅读法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.检查前次布置的“课后调查”完成情况。

2.播放一段地震时的录像资料。

2.提问:

地震时有哪些现象?

3.过渡:

下面就让我们用实验的方法来感受一下地震时的振动和摇晃的感觉吧!

1.各组小组长检查后汇报完成情况。

2.学生观看录像资料,然后说说地震时有哪些现象。

科学探究

(30分钟左右)

(一)感受震动

1.交待实验方法:

两个同学为一组,做两次模拟实验:

一次是两个同学朝相反的方向拉一张纸,直到纸断裂;另一次是两个同学各拉筷子的一头,弯曲筷子直到折断。

2.提出下列问题引导学生思考,进行推理分析:

(1)纸被什么方向的力量拉断?

当纸断裂时,听到什么声音?

手有什么感觉?

(2)筷子在什么情形下被折断了?

当筷子折断时,听到什么声音?

手有什么感觉?

(3)能将实验和地震联系起来吗?

纸和筷子相当于什么?

听到的声音和感受到的震动能让你想到什么?

3.让学生阅读教材第37页的岩层运动示意图,让学生清楚地了解地震现象。

引导学生理解岩层断裂时会释放巨大的能量。

(让学生回顾筷子在快要断裂前,两同学手的感受,及断裂后手的感受,帮助学生理解那就是一个能量的集聚和释放的过程。

)

1.学生进行模拟实验。

2.小组围绕提出的问题进行思考、推理,并将结果记录下来。

3.阅读教材第37页的岩层运动示意图,了解地震现象。

理解岩层断裂时会释放巨大的能量。

(回顾筷子在快要断裂前,两同学手的感受,及断裂后手的感受,帮助学生理解那就是一个能量的集聚和释放的过程。

(回顾筷子在快要断裂前,自己手的感受,及断裂后手的感受,明白这就是一个能量的集聚和释放的过程。

)

(二)阅读与了解

1.强烈的地震会常造成毁灭性的破坏,下面就请大家阅读第37页的“指南车信箱”吧!

2.播放有关地震纪录片,了解强烈的地震危害,同时进行面对灾难,团结一致的教育。

1.阅读第37页“指南车信箱”内容,说一说自己的感受。

2.说一说:

面对灾难,我们应该怎么做?

总结拓展

(7分钟左右)

1.这节课你有什么收获?

你还想了解关于地震的哪些知识?

2.布置课后资料收集任务:

(1)地震前会有哪些前兆?

(2)地震时自我保护的方法有哪些?

1.学生谈谈收获、想法。

2.课后按照要求搜集资料,下节课带上备用。

板书设计

2.地震

现象:

强烈的震动

摇晃的感觉

破坏性极大

原因:

地球表面的岩层受到巨大的挤压力时发生褶皱,褶皱发生

断裂时释放出巨大的能量。

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

2.地震

课时

3

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

教材先用图片资料展示了地震时的现象,在学生对地震获得初步感知的基础上,安排了活动“感受地震”,让学生通过动手做一个模拟实验和阅读教材提供的资料,知道地震的成因。

再用指南车信箱提供强烈地震造成的毁灭性破坏事例,揭示震前预报及地震时懂得如何避震的重要性,以及人类对地震的研究进程,告诉了学生地震时的一些自我保护方法。

在拓展部分介绍了建筑物防震的重要意义。

探究内容

活动二:

地震时的自我保护

探究目标

1.能说出地震发生时自我保护的一些措施及理由,懂得地震时的自我保护方法。

2.乐于学习和宣传避震知识。

3.愿意关注防震技术的最新成果。

探究重点

懂得地震时的自我保护方法。

探究准备

地动仪图片、震前预兆的图片或音像资料、搜集地震时自我保护的方法

探究方法

资料阅读法、实例辨析法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.上次布置的资料搜集任务,你们大家都完成给了吗?

2.这节课我们就重点来交流:

(1)地震前会有哪些前兆?

(2)地震时自我保护的方法有哪些?

1.各小组长检查后汇报。

(一)阅读与了解

1.过渡:

为了尽量减少地震带来的灾害,人们从很早就开始对地震进行研究了。

请大家阅读第38页第1、2、3自然段的内容。

1.阅读第38页的内容,了解科技史。

科学探究

(30分钟左右)

2.简单介绍“地动仪”、“现代地震监测仪”的工作原理。

3.过渡:

虽然现代的地震监测仪具有极高的灵敏度,但还不能准确预报地震发生的时间、地点、震级。

但是地震前常常会有一些前兆,这些前兆对预报地震也有一定的作用。

请大家结合书第38页下面的几幅图片和你们搜集的相关资料,分小组进行综合、整理一下,待会进行小组展示。

2.认真倾听,了解“地动仪”、“现代地震监测仪”的工作原理。

3.分组进行综合整理后,小组进行全班展示交流,有不同意见的小组可进行补充。

(二)地震时的自我保护方法

1.过渡:

当地震来临时,我们应该进行自我保护呢?

请看下面几种做好对吗?

为什么?

2.提示:

地震时,人躲在桌子底下的这一做法,不同情况下要区别对待。

如果是砖瓦或茅草盖的一层建筑,可以采用此法;如果是多层建筑,躲在桌边更安全。

3.课前大家也搜集了很多地震时自我保护的方法,谁愿意上台来与大家分享一下?

1.小组内展开讨论:

说说某种做法对与不对及自己判断的理由。

2.全班交流:

说说某种做法对还是错,然后阐述自己的理由。

3.自愿上台介绍自己搜集的地震时的自我保护方法。

4.进行室内“地震演练”。

(三)建筑物与防震

1.介绍符合抗震要求的建筑物在经历地震时损失最小的实例。

1.阅读第39页“建筑物与防震”,明白地震时造成的建筑物倒塌是造成大量人员伤亡的主要原因。

总结拓展

(7分钟左右)

1.这节课你有什么收获?

2.布置课后任务:

了解关于火山的知识。

1.谈谈本节课的收获。

2.课后通过网络了解火山的知识。

板书设计

2.地震

地震前兆:

地下水异常、动物异常、地光和地声

地震时自我保护方法:

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

3.火山

课时

4

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

火山喷发是一种非常壮观的自然现象。

对于学生来说既抽象,又难理解。

教材先为学生提供有关火山喷发时的图片资料,启发学生在获得事实的基础上推想画出喷发过后的火山山体外形图。

然后利用指南车信箱介绍火山的基本常识。

活动“火山喷发了”让学生通过火山喷发模拟实验,了解火山喷发的原因,同时验证前面的推想。

最后让学生认识火山的喷发对人对环境的影响。

探究内容

1.画火山图

2.“火山”喷发了

探究目标

1.了解火山喷发现象,知道火山的种类等常识。

2.认识火山喷发会给人类和自然环境带来灾难,但也可以被人类所利用。

3.培养学生的想象能力和推理能力。

探究重点

继续训练学生的实验能力和搜集资料的能力。

探究准备

火山喷发的图片或视频资料,土豆泥,番茄酱,石棉网,酒精灯,三脚架等

探究方法

模拟实验法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.谈话:

火山爆发是常见的自然现象。

同学们,你们谁愿意把自己回家了解到的关于“火山”的知识与大家分享一下。

2.播放:

火山喷发的视频资料(让学生看到火山喷发时的情形,感受到喷发的力量,看到喷发物,为学生进行推想奠定基础)。

3.提出问题:

当这座火山停止喷发,冷却后的山体会是什么样的?

1.学生自愿分享自己了解到的关于“火山”的部分知识。

2.观看视频资料后思考教师提出的问题。

科学探究

(30分钟左右)

(一)画火山图

1.综合整理:

教师将交流中不同的火山山体外形利用实物投影仪投放出来。

2.提出:

到底火山喷发后形成什么样的地貌呢?

下面我们就来做一个模拟实验看一看吧!

1.根据自己的推想画出喷发后的火山山体外形。

2.组织学生间的讨论与交流。

(二)“火山”喷发了

1.教师进行演示实验。

(1)介绍实验器材。

(2)按照实验方法进行演示实验,并强调:

酒精灯的正确使用方法及安全注意事项。

2.引导学生比较分析模拟实验和火山喷发的异同,了解火山喷发的原因。

(自然界的火山喷发是由于地壳的强烈运动而在地壳中某些部位发生断裂破碎、压力减低,岩浆就会向那里聚集,并有气体、水蒸气从中分离,致使体积膨胀,推动岩浆沿地壳中的断裂向地面运移,岩浆在地表较薄弱的地方攻破,从而形成火山喷发的现象。

本实验根据自然界火山的喷发原理设计,用煮熟的土豆泥堆出小山,从山顶往下挖出深坑,填入番茄酱,再用一点土豆泥封住洞口,然后用加热的方法致使番茄酱体积膨胀,直到番茄酱冲破山顶形成“火山”喷发。

)

3.提供资料再次验证,加深学生对火山喷发的认识。

4.了解火山喷发的利弊。

(教科书第41页内容和教师教学用书第65、66页的“火山资源”)

1.阅读教材,了解模拟实验的过程。

2.观察喷发后的“火山”山体外形,验证各自的关于火山山体外形的推想,明了火山锥的形成过程。

3.阅读教材第40页的指南车信箱资料,借助火山的图片和音像资料呈现喷发后的火山,锥形的火山地貌,碗口或漏斗状的火山口等等。

4.阅读第41页资料和听老师介绍,建立对火山喷发的利弊辨证的认识。

总结拓展

(7分钟左右)

1.这节课你有什么收获?

2.搜集更多与火山有关的资料,与同学交流。

1.学生谈自己的收获。

2.利用课余时间搜集资料,为单元末时办“科技手抄报”做好准备。

板书设计

3.火山

火山的种类:

死火山、休眠火山、活火山

火山的利弊:

弊——造成人类生命财产的重大损失

利——旅游价值、地热利用、火山岩材料

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

4.岩石也变化

课时

5

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

本课以岩石也变化为中心,介绍引起岩石变化的原因。

教材编排的内容涵盖了引起地表变化的几种外力作用,教材平行安排了温度、水、植物对岩石变化的作用,让学生可接受课理解,认识到温度、水、植物等对岩石都有破坏作用,认识到这些自然力量对地表的改变发生作用。

探究内容

模拟温度变化对岩石的影响

探究目标

1.认识到气温、水等都对岩石变化产生作用。

2.意识到自然界是运动变化的,这些变化是内外力长期作用的结果。

3.能用模拟实验的结果解释造成岩石变化的原因。

探究重点

能用模拟实验的结果解释造成岩石变化的原因。

探究准备

酒精灯、石头、铁丝、布条、烧杯、冷水、稀盐酸、滴管、石灰岩

探究方法

实验探究法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.出示:

梵净山头重脚轻、千张万页叠层板状的蘑菇岩图片,被海水冲刷得光滑圆润的礁石图片。

2.提问学生:

这些岩石原来就是这样子吗?

是什么原因让岩石也在发生变化呢?

3.过渡:

到底是不是我们所说的这样呢?

让我们通过学习来弄明白这个问题吧!

学生观看图片,并大胆推测岩石变化的原因。

科学探究

(30分钟左右)

(一)模拟温度变化对岩石的影响

1.2000多年前,我们的祖先就想出了破坏岩石的方法,那是怎样的一种方法呢?

请大家阅读第42页的内容吧!

2.提问:

李冰父子修建都江堰水利工程时是用什么方法来破坏岩石的?

3.过渡:

我们也来模仿李冰父子,研究温度变化对岩石的影响吧!

4.完善实验方案,交待注意事项。

(实验中用布条包住握手部分的铁丝,防止烫伤;石头要经过反复几次的火烧水浸后,再次放置到火上烧烤时,碎裂的小石可能爆裂飞溅,因此还要提醒学生保持一定的距离。

实验的过程要仔细观察,实验结束后,再一次仔细观察石头,烧杯里的水,说说有什么发现?

)

4.提问:

根据实验现象,推想自然界中的岩石也会遭遇温度的冷热变化吗?

推想岩石会怎样变化?

5.小结:

正是因为岩石在昼夜及四季冷暖交替的温度的变化使得石头的里外胀缩不均,时间长了,石头就会被破坏。

1.学生阅读教材第42页李冰父子修建都江堰水利工程史这部分的图片和文字资料。

2.找出那时的人们用什么方法来破坏岩石。

3.阅读第43页上面部分内容,简要说说我们怎么仿照古人做模拟实验。

然后分组拟定实验计划。

4.交流实验方案。

5.学生分组实验,然后汇报交流。

6.学生进行思考讨论,然后组织汇报交流。

(一)模拟水对岩石变化的作用

1.设问:

温度变化对岩石能产生影响,那对水对岩石变化是否也有作用呢?

2.实验研究,交待注意事项。

(实验前要告知学生盐酸有强腐蚀性,提醒学生使用时要特别小心,不要弄到皮肤和衣物上;实验时要将稀盐酸滴在石灰岩新的断面上,保证实验现象清晰可见;滴稀盐酸之后要学生仔细观察这块岩石有什么变化?

)

3.讲解:

溶有二氧化碳的水实际上是一种稀碳酸溶液,石灰岩是地壳中分布最广的岩石之一,这种酸性的水对自然界中的石灰岩会产生实验中同样的破坏作用。

4.播放用音像资料,让学生进一步认识溶洞和钟乳石,感受大自然的神奇力量。

1.学生阅读教材第43页“模拟水对岩石变化的作用”部分,了解实验方法。

2.分组实验,并将实验时观察到的现象记录下来。

3.交流实验现象。

4.阅读第43页指南车信箱内容,了解溶洞和钟乳石的形成。

5.观看音像资料,进一步认识溶洞和钟乳石,感受大自然的神奇力量。

总结拓展

(7分钟左右)

1.这节课你有什么收获?

2.你还想了解关于岩石变化的哪些知识?

3.课后了解水的冲刷和植物对岩石变化的作用。

1.谈谈学习收获。

2.课后了解水的冲刷和植物对岩石变化的作用。

板书设计

4.岩石也变化

温度的变化使得石头的里外胀缩不均破坏了岩石。

(风化作用)

酸性的水对自然界中的石灰岩会产生破坏作用。

(侵蚀作用)

小学科学六年级上册第三单元教案

课题

4.岩石也变化

课时

6

编写

文志民

审核

使用教师

使用时间

教材解读

本课以岩石也变化为中心,介绍引起岩石变化的原因。

教材编排的内容涵盖了引起地表变化的几种外力作用,教材平行安排了温度、水、植物对岩石变化的作用,让学生可接受课理解,认识到温度、水、植物等对岩石都有破坏作用,认识到这些自然力量对地表的改变发生作用。

探究内容

1.模拟水对岩石变化的作用。

2.分析植物生长对岩石变化的作用。

探究目标

1.了解卵石的形成原因,认识到水、植物对岩石变化产生作用。

2.知道岩石变化是一个缓慢的过程,但永不停息地进行着。

探究重点

利用图片会视频资料了解卵石的形成及植物对岩石变化的作用。

探究准备

河道的剖面图、河道的上游、中游、下游岩石的分布情况图片、碎砖块、带盖的瓶、水

探究方法

观察分析法

探究过程

探究活动

教师指导

学生探究

个性化修改

教师导学

(3分钟左右)

1.复习:

通过上节课的学习,我们知道水对岩石的变化有什么作用?

2.过渡:

除了刚才所说的作用外,还有哪些呢?

这节课我们继续学习关于岩石的变化。

1.回忆回答问题。

(一)卵石的形成

1.提问:

流水长年累月地冲刷着河床的两岸,河道会发生哪些变化?

2.出示河道的剖面图,解说由于水的冲刷,河床加深加宽了。

3.提问:

那河中的卵石是怎样形成的呢?

4.同时出示河道的上游、中游、下游

1.大胆推想,并说出自己的推想理由,然后相互交流。

2.观看图片,倾听讲解,验证自己的推想。

科学探究

(30分钟左右)

岩石的分布情况图片,让学生寻找上、中、下游岩石的模样发生了哪些改变?

进而明白河道的中下游会出现的卵石的原因。

5.过渡:

现在,让我们也来做一个模拟实验吧!

卵石的形成模拟实验:

6.组织学生进行模拟实验:

将一些碎砖块放置在一个带盖的瓶中,加入多半瓶水,拧紧盖后,摇晃一会儿瓶子,然后打开观察碎砖块的变化。

7.小结:

卵石的形成主要是在流水的搬运过程中,由于受到流水的冲刷以及石块间的相互碰撞、摩擦,才日渐失去了棱角,个儿也越来越小,表面越来越光滑。

3.大胆推想河中卵石的形成原因,然后相互交流。

4.对比观察图片,说一说上、中、下游岩石的模样发生了哪些改变,验证自己的推想。

5.拟定实验计划,然后相互交流。

6.分组实验,然后汇报交流。

(二)植物对岩石变化的作用

1.出示植物对岩石变化的作用的图片,提问:

植物对岩石变化有什么影响?

2.总结:

通过以上研究我们可以知道,温度、水、植物等都对岩石变化产生作用。

1.分析推理:

植物对岩石有什么影响?

2.汇报交流。

总结拓展

(7分钟左右)

1阅读教材第44页:

华北平原的形成介绍。

2.提问:

完整地学完了这一课,现在你能解释梵净山的蘑菇岩的形成过程吗?

1.阅读教材第44页:

明白因为流水的搬运使得大量的泥沙在此沉积,沉积作用是改造地表的外力作用的一种。

2.讨论解释梵净山的蘑菇岩的形成过程。

板书设计

4.岩石也变化

岩石受到流水的冲刷以及石块间的相互碰撞、摩擦,形成了卵石。

(搬运作用)

温度、水、植物等都对