各波长流明亮度视觉原理.docx

《各波长流明亮度视觉原理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各波长流明亮度视觉原理.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

各波长流明亮度视觉原理

§1.1 光和视觉性

1.1.1人眼构造和感光机理

一、人眼的构造

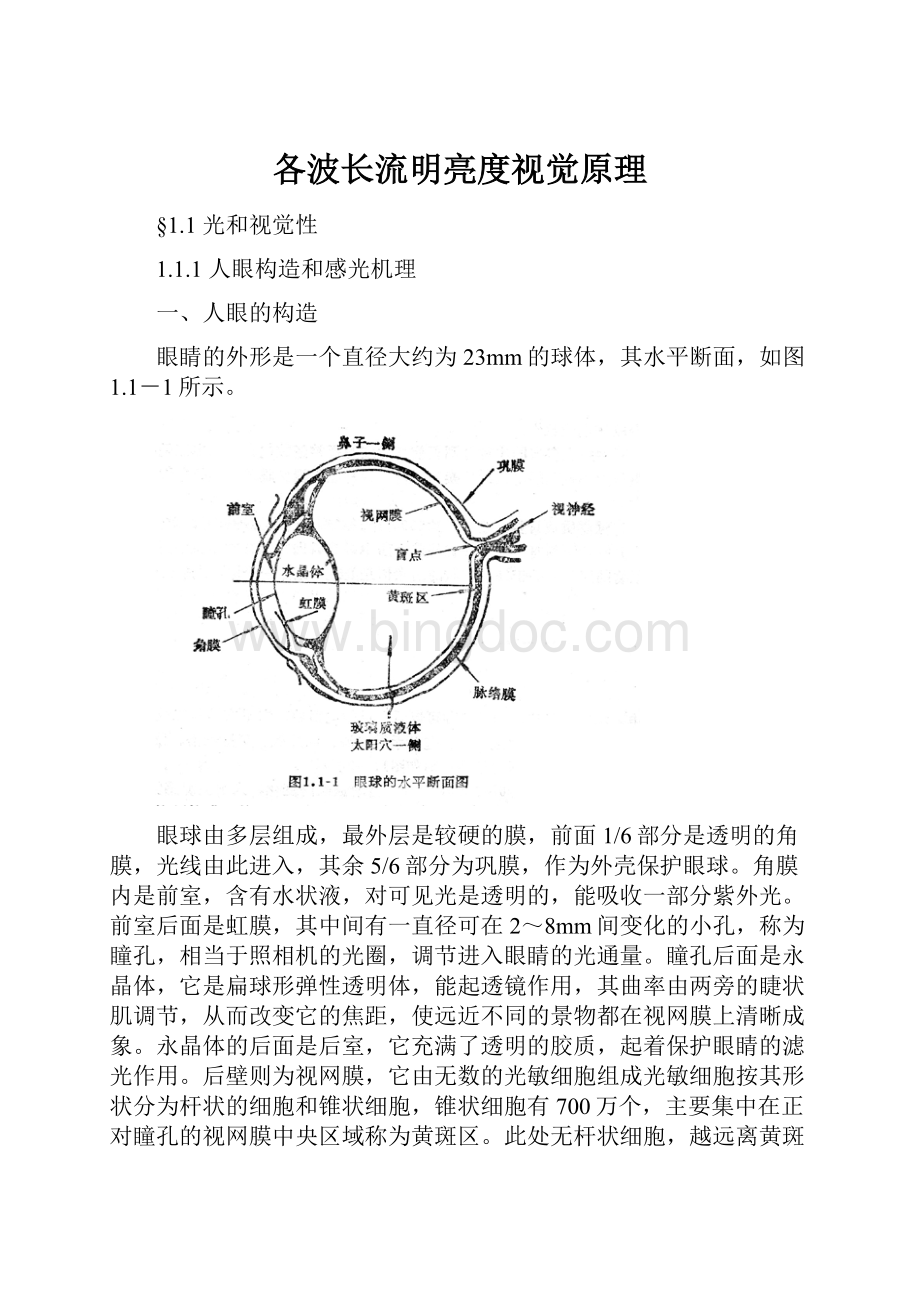

眼睛的外形是一个直径大约为23mm的球体,其水平断面,如图1.1-1所示。

眼球由多层组成,最外层是较硬的膜,前面1/6部分是透明的角膜,光线由此进入,其余5/6部分为巩膜,作为外壳保护眼球。

角膜内是前室,含有水状液,对可见光是透明的,能吸收一部分紫外光。

前室后面是虹膜,其中间有一直径可在2~8mm间变化的小孔,称为瞳孔,相当于照相机的光圈,调节进入眼睛的光通量。

瞳孔后面是永晶体,它是扁球形弹性透明体,能起透镜作用,其曲率由两旁的睫状肌调节,从而改变它的焦距,使远近不同的景物都在视网膜上清晰成象。

永晶体的后面是后室,它充满了透明的胶质,起着保护眼睛的滤光作用。

后壁则为视网膜,它由无数的光敏细胞组成光敏细胞按其形状分为杆状的细胞和锥状细胞,锥状细胞有700万个,主要集中在正对瞳孔的视网膜中央区域称为黄斑区。

此处无杆状细胞,越远离黄斑区,锥状细胞越少,杆状细胞越多,在接近加缘区域,几乎全是杆状细胞。

杆状细胞只能感光,不能感色,但感光灵敏度极高,是锥状细胞感光灵敏度的10,000倍。

锥状细胞既能感光,又能感色。

两者有明确的分工:

在强光作用下,主要由锥状细胞起作用,所以在白天或明亮环境中,看到的景象既有明亮感,又有彩色感,这种视觉叫做明视觉(或白日视觉)。

在弱光作用下,主要由杆状细胞起作用,所以在黑夜或弱光环境中,看到的景物全是灰黑色,只有明暗感,没有彩色感,这种视觉叫做暗视觉。

锥体细胞和杆状细胞经过双极经胞与视神经相连,视神经细胞经过视经纤维通向大脑,视神经汇集视网膜的一点,此点无光敏细胞,称为盲点。

二、感光机理

感光过程大致分为四个步骤:

第一步:

景物经过水晶体聚焦于视网膜形成“光象”。

视网膜上各点光敏细胞受到不同强度有光刺激,锥体细胞和杆状细胞中的感光包色素分别是视紫蓝质和视紫红质,它们受光照后发生化学变化,化学变化向相反方向进行。

第二步:

因上述光学变化使视网膜上点产生与光照度成正比的电位,即在视网膜上将“光象”变成“电位象”。

第三步:

视网膜上各点的民位分别促使各对应的视神经放电,放电电流是振幅恒定而频率随视网膜电位大小变化的电脉冲。

换句话说,视神经将网膜的“电位象”按频率偏码方式传送给视觉皮质。

第四步:

视觉皮质通常用接收到多达200万个频率编码的电脉冲信号,首先将它们分别存入视网膜光敏细胞相对应的细胞特殊表面中,然后进行综合的图像信息处理使人产生视觉,看到景物的图象。

关于视觉皮质图像信息处理,还是一个谜,人们正处于研究与探索之中。

1.1.2光特性与度量

一、光的特性

光学和电磁场理论指出:

光是一种可以看得见的电磁波,它具有波粒二象性--波形性和微粒性。

电磁波的谱极为宽广,它包适无线电波、可见光谱、紫外线、X射线和宇宙射线等,它们分别占据的频率范围如图1.1-2所示。

可见光谱的波长范围在380~780mm之间,随着波长的变化,人眼主观感随之变化,表现为两个重要特性:

1、不同波长的不具有不同的光颜色。

若光的波从780nm依次递减变化到380nm,光的颜色红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,比780nm更长的电磁辐射是红外线,比380nm更短的电磁辐射是紫外线。

2、辐射功率相同但波长不同的光给人眼的亮度不相同。

下面将详细说明这一重要特性。

二、辐射通量

所谓光源辐射通量就是指其辐射功率,而光源对某面积的辐射通量是指单位时间内通过该面积的辐射能量;光源总的辐射功率(或总辐射通量)是指单位时间内通过包含光源的任一球面的辐射能量。

其单位是尔格/秒或者瓦(焦耳/秒)。

通常光源发出的光是由各种波长组成的,每种波长都是具有各自的辐射通量。

光源总的辐射通量应该是各个波长辐射通量之和。

例如图1.1-3表示甲、乙两种光源辐射功率波谱P(l)的曲线,它表示辐射通量按波长分布的情况。

甲光源是等能分布的,乙光源是非等能分布的。

在某一极窄范围内的辐射通量(图中阴影线所示面积)为:

Wl ..l +dl =P(l )dl (1.1-1)

总的辐射通量为

(1.1-2)

式中,W的单位为工率单位,如瓦。

三、相对视敏度函数

辐射功率相同波长不同的光对人眼产生的亮度感觉是不相同的。

1933年国际照明委员会(CIE)经过大量实验和统计,给出人眼对不同波长光亮度感觉的相对灵敏度,称为相同视敏度。

表1-1给出了相对视敏度的最佳数据,图1.1-4是根据表1-1作出的曲线,称为相同视敏函数曲线。

它的意义是:

人眼对各种波长光的亮度感觉灵敏度是不相同的。

实验表明:

在同一亮度环境中,辐射功率相同的条件下,波长等于555nm的黄绿光对人的亮度觉最大,并令其亮度感觉灵敏度为1;人眼对其它波长光的亮度感觉灵敏度均于黄绿光(555nm),故其它波长光的相对视敏度V(l )都小于1。

例如波长为660nm的线光的相对视敏度V(660)-0.061,所以,这种红光的的辐射功率应比黄绿光(555nm)大16倍(即1/0.061=16),才能给人相同的亮度感觉。

当l<380nm和l>780nm时,V(l)=0。

这说明紫外线和红外线的射功率再大,也不能引亮度感觉,所以红外线和紫外线是不可见光。

这也是自然选择的结果。

假如人眼对红外线也能反映,那么这种近似光雾的热辐射将会成为人们观察外部世界的一种干扰。

四、光通道

如前所述,在相同的亮度环境条件下,辐射功率相同波长不同的光所引起的亮度感觉不同;辐射功率不同,波长也不相同的光可能引起相同的亮度感觉。

为了按人眼的光感觉去度量辐射功率,特引入光通量的概念,单一波长的光称为单色光称为单色光。

其光通量F(l1)等于辐射功率P(l)与相对视敏度的乘积,

F(l1)=P(l1)V(l1)光瓦(1.1-3)

两个或两个以上波长的光称为复合光。

其光通量等于各波长光通量之和,

光瓦(1.1-4)

光通量的单位是光瓦和流明,1光瓦第于辐射率为1瓦波长为555nm的黄绿光产生的光通量。

1流明等于绝对黑体在铂的凝固点温度下,从5.303×10-3平方厘米面积上辐射出的光通量。

它们的互换关系是:

1光瓦=680流明,1流明=1/680光瓦。

1.1.3人眼的亮度感觉特性

一、明暗视觉

在1.1.2节中讨论了人眼的相对视敏函数曲线,这条曲线表明的是在白天正常光照下人眼对各种不同波长光的敏感程度,它称为明视觉视敏函数曲线,如图1.1-5中粗曲线所示。

明视觉过程主要是由锥状细胞完成的,它既产生明感觉,又产生彩色感觉。

因此,这条曲线主要反映锥状细胞对不同波长光的亮度敏感特性。

在弱光条件下,人眼的视觉过程主要由杆状细胞完成。

而杆状细胞对各种不同波长光的敏程度将不同于明显视觉视敏函数曲线,表现为对波长短的光敏度感有所增大。

即曲线向左移,这条曲线称暗视觉敏函数曲线,如图1.1-5中细曲线所示。

在弱光条件下,杆状细胞只有明暗感觉,而没有彩色感觉。

二、人眼察觉亮度变化能力的有限性

人眼察觉亮度变化的能力是有限的。

请看下面的实验:

让人眼观察如图1.1-6(a)所示P1和P2两个画面,P1和P2的亮度均可调节。

保持P1亮度从B缓慢递增至B+DBmin,直到眼睛刚刚觉察到两者的亮度有差别为止。

此时,我们认为在这个亮度下的亮度感觉差了一级。

用相同的方法,可以求出不同亮度的主观亮度感觉级数,并制成如图1.1-6(b)所示的曲线。

曲线的意义是实际亮度变化所引起的主观亮度感觉变化。

图中横坐标代表实际亮度的变化,以尼特(1nit=1cd/m2)为单位:

纵坐标代表主观亮度感觉的级数。

以上实验说明:

1、要使人眼感觉到P1和P2两个画面有亮度差别,必须使两者的亮度差3DBnin,DBmin是有限小量,而不是无限小量。

因此,人眼察觉亮度变化的能力是有限的。

2、对于不同的环境亮度B。

人眼可觉察的最小亮度差DBmin/B是相同的,并等于一个常数。

换句话说,人眼亮度感觉的增量DS不是正比于客观亮度的增量DB,而是正比于亮度的相对增量DB/B,即

DS=k

(1.1-5)(1.1-5)

上式经积分后得

S=k'1nB+R0=k1gB+r0(1.1-6)

式中k=k'n10,k'、k0均为常数。

上式表明:

主观亮度感觉与客观亮度的对数成线性关系。

并称之为韦伯费赫涅尔定律(Weber-FechnerLaw)。

图1.1-6所示的曲线完全证明了这一点。

=DBmin/B称为对比度灵敏度阈或韦伯-费赫涅尔系数(Weber-FecnerRatio)。

通常

=0.005~0.02,在亮很高或很低时,

增大至0.05。

在观看电视时,因杂散光影响,

的值也可大些。

人眼亮度感觉的增量与客观亮度数成对比,这与人耳的听觉规律很相似;人耳对声音感觉的增量与客观声音响度的对数也是成正比的。

它们都是长期生态演变的结果,使人眼形成对光强弱变化的适应性,否则人将无法受自然界光的刺激。

三、视觉范围

人眼能够感觉的亮度范围(称为视觉范围)极宽,从千分之几尼特直到几百万尼特。

其所以如此之宽,是由于依靠了瞳孔和光敏细胞的调节作用。

瞳孔根据外界光的强弱调节其大小,使射到视网膜上的光通量尽可能是适中的。

在强光和弱光下,分别由锥状细胞和杆状细胞作用,而后者的灵敏度是前者的1万倍。

图1.1-6所示的两条交叉曲线,分别表示杆状细胞和锥状细胞察觉亮度变化的关系。

四、明暗感觉的相对性

在不同的亮度环境下,人眼对于同一实际亮度所产生的相对亮度感觉是不相同的。

例如对同一电灯,在白天和黑夜它对人眼产生的相对亮度感觉是不相同的。

另外,当人眼适应了某一环境亮度时,所能感觉范围将变小。

例如,在白天环境亮度10,000特时,人眼大约能分辨的亮度范围为200~20,000尼特,低于200尼特的亮度同感觉为黑色。

而夜间环境为30尼特时,可分辨的亮度范围为1~200尼特,这时100尼特的亮度就引起相当亮的感觉。

只有低于1尼特的亮度才引起黑色感觉。

图1.1-6的曲线也说明了这一点,当人眼分别适应了A、B、C点的环境亮度时,人眼感觉到“白”和“黑”的范围如虚线所示,它们所对应的实际亮度范围比人眼的视觉范围小很多。

并且A点的实际亮度对于适应了B点亮度的眼睛来说感觉很暗;而对于适应了C点亮度的眼睛来说,却感觉很亮。

根据人眼对实际亮度明暗感觉的相对性的察觉实际亮度变化能力有限性,在电视系统中,不必传送原景物的实际亮度,只需保持原景物点的相对亮度不变。

通常只要保证景物最大亮度Bmax和最小亮度Bmin的比值C不变;C=Bmin称为对比度。

另外,对于人眼不能察觉的亮度变化,不必精确地重现,只要保证重视图像和原景物有相同的亮度级数。

简言之,只要重视图象与原景物对人眼具有相同的对比度和相同的亮度级数,就能给人以真实的感觉。

1.1.4人眼的分辨力与视觉惰性

1.1.3节已经指出人眼觉察亮度最小变化的能力是有限的。

不仅如此,人眼对黑白细节的分辨力也是有限的;另外,人眼主观亮度感觉总是滞后于实际高密度的变化即存在所谓“视觉惰性”。

下面分别加以说明。

一、人眼的分辨力

1.视角

观看景物时,景物大小对眼睛形成的张角叫做视角。

其大小既决定景物本身的大小,也决定于景物与眼睛的距离。

图1.1-7中A表示物体的大小,D表示由眼睛角膜到该物体的距离,则视角a按下式计算:

当视角a较小时,则a

A/D。

2.视敏角

当与人眼相隔一定距离的两个黑点靠近到一定程度时,人眼就分辨不出有两个黑点存在,而只感觉到是连在一起的一个点。

这种现象表明人眼分辨景物细节的能力是有一定极限的。

我们可以用视敏角来定义人眼的分辨力。

视敏角即人眼对被观察物体刚能分辨出它上面最紧邻两黑点或两白点的视角。

在图1.1-8中,L表示人眼与图象之间的距离,d表示能分辨的最紧邻两黑点之间的距离。

q表示视敏角,若q以分为单位,则得到:

3.视觉锐度

人眼分辨景物细节的能力称为分辨力,又称为视觉锐度。

它等于人眼视敏角的倒数,即分辨力=

。

4.影响分辨力的因素:

从生理上讲,视敏角决定于视网膜相邻光敏细胞间的距离,已加锥状细胞直径d'=5mm,眼睛焦距|=17mm,所以人眼日间视觉下的视敏角约为

视敏角为1'的力眼,其视力为1.0;2'的视力对应于0.5,这与医学上是相对应的。

影响分辨力的因素有:

与物体在视网膜上成象的位置有关,黄斑区锥状细胞密度最大,分辨力最高。

越是偏离黄斑区,光敏细胞的分布越稀,分辨力也就低。

与照明强度有关。

照度太低,仅杆状细胞起作用,分辨力大大下降,且无彩色感;照度太大,分辨力不会增加,甚至由于“眩目”现象而降低。

与对比度Cr有关。

Cr=[(B-B0)/B0]×100%,其中B为物体亮度与背景亮度接近,分辨力自然要降低。

与被观察物体运动速度有关。

运动速度快,分辨力将要下降。

若把人眼直线与目标方向的夹角(距眼球中心凹的度数)称为视线角,则人眼力辨力与视线角的关系如图1.1-9所示,它表明当目标方向偏离直视线时分辨力显著下降。

因此,为了看清目标人眼将不断转动,以使目标的象落在中心凹上(即黄斑区)。

二、视觉惰性

视觉惰性是人眼看重要特性之一,它描述了主观亮度与光作用时间的关系。

当一定强度的光突然作用于视网膜时,人眼并不能立即产生稳定的亮度感觉,而须经过一个短暂的变化过程才能达到稳定的亮度感觉。

在过渡过程中,亮度感觉先随时间变化由小到大,达到最大值后,再回降到稳定的亮度感觉值,图1.1-10示出在不同亮度下亮度感觉随时间的变化过程。

另外,当作用于人眼的光线突然消失后,亮度感觉并非立即消失,亮度感觉并非立即消失,而是近似按指数规律下降而逐渐消失的。

图1.1-11示出人眼对于较短时间的光脉冲B0的亮度感觉S变化的情况。

当光线消失后的视觉残留现象称为视觉暂留或视觉残留。

人眼视觉暂觉留时间,在日间视觉时约为0.02秒,中介视觉时为0.1秒,夜间视觉时为0.2秒,中介视觉是介于日视觉与夜视觉之间的状态。

人眼亮度感觉变化滞后于实际亮度变化,以及视觉暂留特性,总称为视觉惰性。

眼睛在周期性的光脉冲刺激下,如果频率不高,则会产生一明一暗的闪烁感觉,长期观看容易疲劳。

如果将光脉冲频率提高到某一定值以上,由于视觉惰性,则不会再感觉到闪烁,则刚好不感觉到闪烁的最低频率称为临界闪烁频率(fk),它主要与光脉冲的亮度有关。

计算它的经验公式是:

fk=9.61gBm+26.6(Hz)

式中Bm为画面的最大亮度,单位为cd/m2。

例如画面的最大亮度Bm=100尼特时,fk=45.8Hz,这一经验公式只能做近似计算,因为还有许多与临界闪烁频率有关的因素未考虑。

比方,相邻画面的亮度、颜色的分布及其变化、观察者画面的距离和环境等。

当光脉冲的频率大于临界闪烁频率时,感觉到的亮度是实际亮度的平均值,即

S=

式中B(t)为实际亮度的变化规律,T为光变化周期。

电影和电视正是利用视觉惰性产生活动图象的。

在电影中每秒放24幅固定的画面,而电视每秒传送25幅或30幅图象,由于人眼的视学暂留特性,从而在大脑中形成了连续活动的图像。

假设人眼不存在视觉惰性,人们将只会看到每秒跳动24次静止画面的电影,如同观看快速变换的幻灯片一样;同样,电视也将没有连续活动的感觉。

为了不产生闪烁感觉,在电影中每幅画面曝光两次,其闪烁频率为fv=48Hz。

电视中,采用隔行扫描方式,每帧(幅)画面用两场传送,使场频(fv=50Hz或60Hz)高于临界闪烁频率,因此正常的电影和电视都不会出现闪烁感觉,并能呈现较好连续活动的图象。