渔业资源与渔场学教案之十.docx

《渔业资源与渔场学教案之十.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《渔业资源与渔场学教案之十.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

渔业资源与渔场学教案之十

渔业资源与渔场学教案(10)

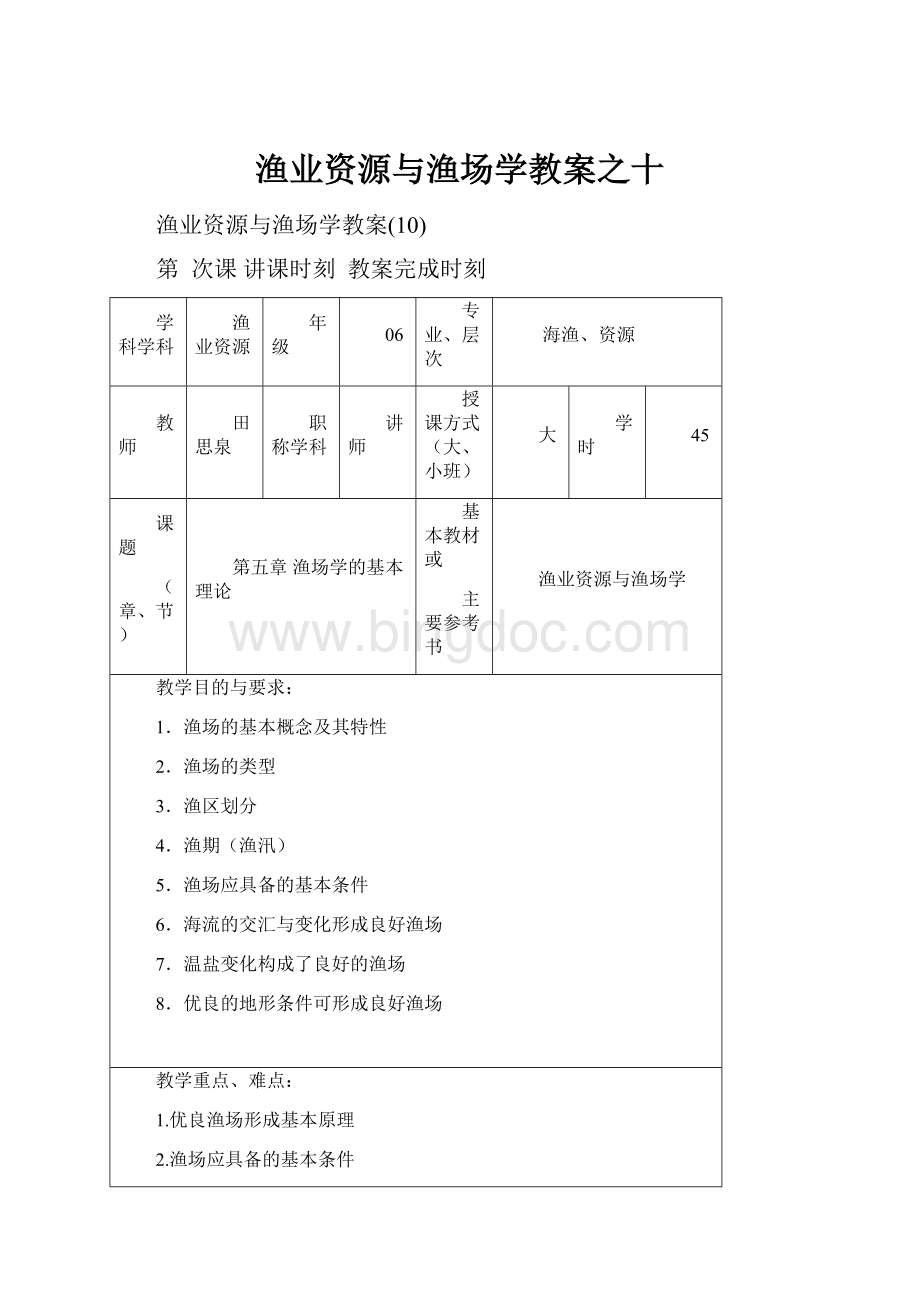

第次课讲课时刻教案完成时刻

学科学科

渔业资源

年级

06

专业、层次

海渔、资源

教师

田思泉

职称学科

讲师

授课方式(大、小班)

大

学时

45

课题

(章、节)

第五章渔场学的基本理论

基本教材或

主要参考书

渔业资源与渔场学

教学目的与要求:

1.渔场的基本概念及其特性

2.渔场的类型

3.渔区划分

4.渔期(渔汛)

5.渔场应具备的基本条件

6.海流的交汇与变化形成良好渔场

7.温盐变化构成了良好的渔场

8.优良的地形条件可形成良好渔场

教学重点、难点:

1.优良渔场形成基本原理

2.渔场应具备的基本条件

大体进程及教学方法:

时间安排:

1.渔场的基本概念及其特性15

2.渔场的类型15

3.渔区划分20

4.渔期(渔汛)20

5.渔场应具备的基本条件20

教学方法和目的:

主要以理论教学为主。

实施情况:

主任/教学组长:

第五章渔场学的大体理论

第一节渔场、渔期及其渔场类型

一、渔场的大体概念及其特性

1.渔场

一般是指海洋经济鱼类或其它海产经济动物比较集中,而且能够利用捕捞工具进行作业,具有开发利用价值的必然面积的场所(海域)。

2.渔场的大体特性

咱们所说的渔场并非是一成不变的,而是具有动态转变的大体特性。

即渔场会随着一些环境条件的转变、一些因素的制约或捕捞强度过大等因素,使得原来的渔场发生转变,如消失或变迁等。

由于目前我国近海渔业资源被过度捕捞,传统重要的经济鱼类如大黄鱼等已经没有鱼汛和渔场形成。

另外,由于新捕捞对象的发觉、捕捞能力的提高、捕捞对象利用价值的发觉等因素使得一些新渔场取得开发。

固然,由于海域污染等现象的发生,也会使得渔场发生变迁乃至消失。

3.渔场研究的几个大体问题

研究渔场必需要抓好以下几个大体问题:

(1)经济鱼类和海产经济动物的生理特征和生态习性,生理特征主要包括生长、繁衍、摄食和种群等;

(2)渔场环境(包括生物和非生物环境)及其转变情形,生物条件是指饵料生物和共栖生物和其它各类生物种间关系。

而非生物条件是指海流、水系、水温、盐度、水深、底质、地貌和气象等:

(3)渔场环境因素及其变更与鱼类行动状态的关系,掌握影响鱼类散布、洄游和集群的主要环境指标;

(4)渔况及其变更规律等,主如果渔情预报的大体原理、主要指标及其变更规律等。

也就是说通过对渔业生物资源的行动状态(集群、散布和洄游运动等)及其与周围环境之间的彼此关系的研究,查明渔况变更的大体规律。

二、渔场的类型

由于渔场形成是海洋环境与鱼类生物学特性之间对立统一的结果,同时渔业资源极为丰硕、种类繁多,因这人们按如实际生产与管理的需要进行划分渔场。

渔场划分的类型多种多样。

一般来讲,按照渔场离渔业基地的远近和渔场水深、地理位置、环境因素、鱼类不同生活阶段的栖息散布、作业方式及捕捞对象等的不同,一般可划分为:

1.按照离渔业基地的远近和渔场水深可分为:

①沿岸渔场:

一般散布在靠近海岸,且水深在30米以浅的渔场。

②近海渔场:

一般散布在离岸不远,且水深在30-lOO米的渔场。

③外海渔场:

一般散布在离岸较远,且水深在100-200米的渔场。

④深海渔场:

散布在水深200米以深水域的渔场。

⑤远洋渔场:

是指散布在超出大陆架范围的大洋水域,或离本国基地甚远且跨越大洋在另一大陆架水域作业的渔场。

2.按照地理位置的不同,可分为:

①港湾渔场:

散布在近陆地的港湾内渔场。

②河口渔场:

散布在河口周围的渔场。

③大陆架渔场:

散布在大陆架范围内的渔场。

④礁堆渔场:

散布在海洋礁堆周围的渔场。

⑤极地渔场:

散布在两极海域圈之内的渔场。

⑥按具体地理名称的渔场:

如烟威渔场是指散布在烟台、威海周围海域的渔场,舟山渔场是指散布在舟山周围海域的渔场,北部湾渔场是指散布在北部湾海域的渔场等。

3.按照海洋学条件的不同,可分为:

①流界渔场:

是指散布在两种不同水系交汇区周围的渔场。

②上升流渔场:

是指散布在上升流水域的渔场。

③涡流渔场:

是指散布在涡流周围水域的渔场。

4.按照鱼类生活阶段的不同,可分为:

①产卵渔场:

是指散布在鱼类产卵场海域的渔场。

②索饵渔场:

是指散布在鱼类索饵场海域的渔场。

③越冬渔场:

是指散布在鱼类越冬场海域的渔场。

5.按照作业方式的不同,可分为:

①拖网渔场:

是指利用拖网作业的渔场。

②围网渔场:

是指利用围网作业的渔场。

③刺网渔场:

是指利用刺网作业的渔场。

④钓渔场:

是指利用钓具作业的渔场。

⑤定置渔场:

是指利用定置鱼具作业的渔场。

6.按照捕捞对象的不同,可分为:

①带鱼渔场:

是指以带鱼为目标鱼种的海域。

②大黄鱼渔场:

是指以捕捉大黄鱼为主的海域。

③金枪鱼渔场:

是指以捕捉金枪鱼为主的海域。

④柔鱼渔场:

是指以捕捉柔鱼为目标鱼种的海域。

7.按照地理位置(作业海域)、捕捞对象和作业方式等来综合分类,如:

①北太平洋柔鱼钓渔场:

是指在北太平洋利用钓捕作业方式进行捕捞柔鱼的海域。

②长江口带鱼拖网渔场:

是指在长江口利用拖网作业方式进行捕捞带鱼的海域。

③大西洋金枪鱼延绳钓渔场:

是指在大西洋利用延绳钓作业方式进行捕捞金枪鱼的海域。

在海洋中,凡营养盐类充沛、低级生产力高、饵料生物丰硕的海域,多数是鱼类和其他海产动物繁衍栖息的良好场所,往往能够形成优良渔场。

在上述渔场中,上升流渔场、流界渔场、涡流渔场、大陆架渔场和礁堆渔场等均属优良渔场之列,可是在某一海域,既有可能属于大陆架渔场,也有可能属于流界渔场或涡流渔场或礁堆渔场。

如秘鲁渔场,既是上升流渔场,也是大陆架渔场。

三、渔区划分

1.联合国粮农组织(FAO)的渔区划分方式

为了便于渔业科学的研究和渔业资源的管理,联合国粮农组织(FAO)专门针对世界内陆水域和三大洋进行了渔区统计的划分(图5-1)。

一共划分为24个大渔区,其中内陆水域6个,海洋中有18个,并都用两位数字来表示,其中01-06表示各洲的内陆水域。

我国属于61渔区。

具体说明如下。

内陆水域:

01渔区为非洲内陆水域;02渔区为北美洲内陆水域;03渔区为南美洲内陆水域;04渔区为亚洲内陆水域;05渔区为欧洲内陆水域;06渔区为大洋洲内陆水域;

大西洋海域:

21渔区为西北大西洋海域;27渔区为东北大西洋海域;31渔区为中西大西洋海域;34渔区为中东大西洋海域;41渔区为西南大西洋海域;47渔区为东南大西洋海域;48渔区为大西洋的南极海域;

印度洋海域:

51渔区为印度洋西部海域;57渔区为印度洋东部海域;58渔区为印度洋的南极海域;

太平洋海域:

61渔区为西北太平洋海域;67渔区为东北太平洋海域;71渔区为中西太平洋海域;77渔区为中东太平洋海域;81渔区为西南太平洋海域;87渔区为东南太平洋海域;88渔区为太平洋的南极海域。

其它海域:

37渔区为地中海和黑海海域;

2.各国渔区的划定方式及其面积计算

(1)渔区划分方式

各国按照生产和科研的需要,划定的海洋渔业水域的区划单位称为渔区。

其目的是为了便于海洋捕捞生产的统一管理和渔业资源的分析与研究。

一般依照经、纬度来划分渔区,可是各个国家划分渔区的方式不尽相同。

有的国家采用26个字母来表示,如福克兰海域的作业渔场;有的国家采用经纬度来表示;有的国家则采用数字来表示,如我国和日本等。

我国渔区具体划分办法如下:

以经纬度各30分的范围为一个渔区单元,每一个渔区又按经纬度各10分细分成9个小区。

每一个渔区单元进行编号数,我国采用从西向东、从北向南按顺序编号。

在我国近海,原来的渔区划分从辽东湾1号开始,到南海曾母浅滩945号为止。

后来随着渔业生产进展和科学研究的需要又向东部海域延伸。

在渔业生产中,渔业生产者通常将作业渔场位置依照统一划分的渔区填写在渔捞日记上。

其方式为:

如作业位置在422渔区第8小区,则写为422-8。

如中心渔场位于344渔区第5,六、八、9小区,则写为344-五、六、八、9。

(2)渔区面积的计算。

由于地球是一个庞大的球面,因此不同纬度上的渔区面积存在着显著的不同。

随着纬度的慢慢增加,渔区的面积逐渐变小。

在赤道周围海域,一个渔区的面积约为900平方海里;在北纬(或南纬)5度周围海域,一个海区的面积为平方海里;北纬10度周围海域,一个渔区的面积为平方海里;北纬20度周围海域,一个渔区面积为平方海里;北纬30度周围海域,一个渔区的面积为平方海里;在北纬40度周围海域,一个渔区的面积为687平方海里。

渔区面积的简易计算公式可用下式表示:

若以北纬35度的一个渔区为例,则其面积为:

四、渔期(鱼汛)

在某一海域,一年中某一段时期内能提供必然捕捞规模和价值的鱼群和其它水产经济动物,则该段时期就称为渔期或鱼汛,或是指在渔场中能够完成(生产)必然高产的时期。

渔期一般可按照渔场进展的前后(时期)分为初汛、旺汛和末汛。

同时按照捕捞季节的不同,可分为春汛、夏汛、秋汛和冬汛等。

按照捕捞对象的不同,也可分为大黄鱼汛、带鱼汛、墨鱼汛和对虾汛等。

同时也能够综合加以命名,如舟山带鱼冬汛等。

鱼汛期的长短,不仅取决于鱼类(或其它经济水产动物)的生物学特性,而且还与渔场的地理位置、年度的转变和海洋环境条件的转变等有关,有些年份鱼汛旺发期提前或推延,有些年份汛期持续很长,有些年份却很短乃至不明显。

因此准确地掌握好鱼汛期是渔业生产取得高产的重要保证,也是提高渔业生产效率的重要条件。

五、渔场应具有的大体条件

组成渔场(鱼汛)必需要具有以下几个大体条件:

1.要有大量鱼群洄游通过或集群栖息

2.要有适宜鱼类集群和栖息的环境条件

若是在某一海区的某一时期,具有适宜鱼类和其它经济动物进行洄游、繁衍、索饵和越冬的外界环境条件(包括生物和非生物条件),它们就可以够集群或栖息在一路,从而渔场的形成创造了条件。

外界环境条件主要包括了生物条件和非生物条件。

生物条件是指饵料生物和共栖生物和其它各类生物种间关系。

而非生物条件是指海流、水系、水温、盐度、水深、底质、地貌和气象等。

在外界环境因素中,专门是海洋环境因素,更有着重要的作用。

3.要有适合的鱼具、渔法

总之,在上述三个主要条件中,第一要有大量的鱼群存在,这是先决条件。

第二是要有适宜的环境条件,不然鱼群不可能洄游通过或停留栖息。

因此,在选择或肯定作业渔场时,应该按照生物与环境统一的大体原则,将上述的两个条件有机地结合起来。

最后可否利用适合地捕捞工具进行捕捞作业,并取得必然的产量,这是组成渔场的次要条件。

只要有鱼群的存在和适合的海洋环境条件,随着科学技术的进步和人类的不断实践,一般来讲能够找到适合的鱼具渔法。

第二节渔场形成的一般原理

前面咱们已经介绍了鱼类集群和洄游的大体原理和渔场(鱼汛)形成的大体条件,在本节中将着重分析渔场形成的一般原理,也就是说在什么海域或什么海洋环境条件下能够形成渔场及其成因分析。

一、海流的交汇与转变形成良好渔场

1.流隔渔场

(1)流隔的概念

两个性质显著不同的水团、水系或海流交汇处的不持续面,咱们称它为流界,也就是海洋锋。

日本学者把海洋锋称作潮境或海洋前线,而在我国,有的把它叫作流隔,有的就叫流界。

在流界的双侧包括水温、盐度、溶解氧、营养盐等海洋学要素的量和生物相的质和量都发生猛烈转变,尤其是在寒、暖两流的交汇区,海洋学各要素的转变更为显著。

沿着其不持续线,明显地产生局部涡流、辐散、辐聚(又称辐合)现象。

流界区的这些水文条件,有利于生物群体的繁衍、生长和聚集,交汇区往往出现饵料生物和鱼类等群体汇合的环境条件,因此往往形成了良好渔场,即流界渔场。

(2)流隔渔场产生原因

流界区鱼类生物聚集的现象,主要有生物学、水文学等方面的原因:

①两种不同性质的海流交汇,由于辐散和反时针涡流把沉积在深层未经充分利用的营养盐类和有机碎硝带到上层,从而使浮游植物在光合作用下迅速地进行繁衍,给鱼类饵料生物以丰硕地营养物质,形成高生产力海区,因此能够有机鱼类聚集栖息。

如在北赤道流与赤道逆流之间的辐散区,基层海水上升,呈穹丘形或山脉状,是金枪鱼类的好渔场。

②在交汇区的界面,两种不同水系(团)的水温和盐度发生显著地转变,出现较大地梯度,能够以为是不同生物圈生物散布的一种屏障(barrier)或境界。

随流而来的不同水系的浮游生物和鱼类至此碰到“障壁”,不能逾越均集群于流界周围,从而形成良好的渔场。

③两种不同水系的混合区,其饵料生物兼有两种水系性质不同地生物群体,既有高温高盐水系的种类,又有低温低盐水系地种类,从而形成了拥有两种水系所带来的丰硕的综合饵料生物群,为鱼虾类提供了一种水系所不能特有的饵料条件。

辐聚和顺时针涡流使表层海水辐聚下沉。

于是,处于流界周围的各类生物在此聚集,即从浮游生物、小鱼到大鱼都聚集于辐合区的中心,形成良好渔场。

(3)北原渔况法则

在海洋中,两个不同性质的水团或海流交汇的流界区是形成良好渔场的重要条件,这是沿海渔民很早就明白的。

不过,最先从理论上总结其规律,提出法则性观点的是日本学者北原多作。

他按照捕鲸船于1910—1912年3月的生产报告,结合连年调查研究的资料进行分析,于1913年做出“金枪鱼、秋刀鱼、沙丁鱼、鲸大群聚集最多的场所就在两海流的冲突线(交汇)周围”的结论(图5-3)。

尔后,又进一步伐查研究,于1918年提出三条“北原渔况法则”,即:

(1)鱼类都聚集在两海流冲突线周围;

(2)由于外海洋流逼近沿岸,能驱逐鱼群浓密集结;(3)在相通两海流的水道区,由于两边面流来的海流的逼近而使水道鱼群聚集。

图5-3长鳍金枪鱼的交汇区渔场

(引自唐逸民,1980)

宇田道隆按照“北原渔况第一法则”又对流界渔场作了进一步的海洋调查,于1936年发表了“东北海区渔场中心与流界的关系”一文,对流界渔场鱼群散布情形作了“鱼群一般都集群于流界周围,尤其是在流界凸凹曲折大的地方鱼群加倍集中”的论述,进展了“北原渔况法则第一法则”。

(4)流界的判断方式

流界一般经历了发生、进展到衰减的进程。

在进展阶段,往往能够形成较好的渔场。

而流界一般采用流裂或潮目作为其标志,即指局部水域表面流的辐合现象。

沿流裂一带海域,一般浮游物质聚集多,或有泡沫、海雾和不规则波出现。

但流裂也能够在同一性质的水团中形成,在实际观察中往往与流界混淆,故应按双侧的表温,盐度、水色等特征来加以识别。

海洋锋一般以一线表示,实际上具有必然的宽度和面积,因此又有称为“锋区”(或交汇区、混合带等)的。

海洋锋能够用计算、目测或仪器观测等方式发觉。

在群众渔业中,常以海上飘浮物之聚集线或以海水不同水色、透明度界限加以识别。

最近几年由于海洋遥测仪器的进展,因此也采用气象卫星云图、遥测资料进行海洋锋的描述。

计算方式则取温度、盐度、密度、声速场的最大水平梯度肯定。

一般取

℃/20海里或

‰/20海里

来决定海洋锋的位置,式中△T为温度水平变量,△S为盐度水平变量,△X为水平距离。

海洋流界在大洋和沿岸任何水域都可形成。

在大洋,有代表性的如黑潮锋、亲潮锋、亚热带辐合线和南极辐合线等。

在沿岸海区,靠近大陆架边缘有沿岸水和外海水交汇形成沿岸锋,在河口大陆径流和沿岸水之间也会形成流界,叫河口锋,另外,在岛南,礁、岬角等周围还有由地形引发的流界。

(5)流界渔场中浮游物质的聚集量

这里只说明两海流辐合时浮游物质的聚集情形。

顺时针涡流(北半球)对浮游物质的聚集作用,在涡流渔场中论述。

在流界区,往往存在辐合现象,海面浮游生物等浮游物质(flotsam)的聚集量可用下式表示:

式中,μ、ν—水平流在x、y轴方向的分量;

K—辐合度,

;

—浮游物质在时刻T内的平均密度。

上式表明,在时刻T内,浮游物质的聚集量A与辐合度K成正比,因此它是判明渔场条件的重要因素之一。

可是,海流的辐合与鱼类聚集之间的关系并非是简单的统计关系,实际上,它们之间的关系有下列三种情形:

(1)辐合度较弱,流速低于鱼类定位的临界速度,这时辐合区慢慢积聚浮游动物和鱼类。

(2)辐合度中等,浮游动物的聚积量较少,鱼类能在流中维持定位,一般聚集在辐合区的上流。

(3)辐合度强,鱼类顶流游泳并随流漂移,一般聚集辐合区的下流,由于流速大,浮游动物不可能聚集,在此情形下,不能形成渔场。

2.涡流渔场

在流界水域(不同的温度、盐度的水系)或在不规则地形处如岛、礁等均会产生涡流。

各类规模的涡流引发上基层水的混合,增进了饵料生物的大量繁衍,从而形成鱼虾类的良好索饵场所。

如对马列岛东北近海的地形涡流使鲐鱼渔场的良好环境。

在浅水礁堆处,阳光透射到海底,增进了藻类地大量繁衍,给鱼类提供了良好的栖息场所。

依照涡流形成的原因,能够分为:

力学涡流系、地形涡流系和复合涡流系。

3.上升流(涌升流)渔场

(1)上升流渔场形成的一般原理

上升流海域是世界海洋最肥沃的海域之一,它的面积虽然只占海洋总面积的千分之一,但渔获量却占了世界海洋总渔获量的一半左右。

那塔松(A.Nathansohn)通过对渔业生产资料及其实践的大量研究后,于1906年第一提出“上升流水域,一般生产力高,因此形成优良渔场”的论断,咱们将其称为那塔松法则(Nathansohn’sLaw)。

其形成的原理可作如下解释:

通常在海洋的上层,浮游植物光合作用较强,海水中含有的营养盐类(磷酸盐,硝酸盐等)被消耗,现存量逐渐减少。

相反,在海洋的深层和海底的沉积物中,有机物遗骸被细菌分解还原而不断积蓄着丰硕的营养物质。

这些营养物质必需通过海水的上升运动把它们引到表层,并在光合作用下产生有机物质。

引发海水上升运动的重要进程就是上升流(upwelling).

在上升流区,基层冷水上升,水温下降,盐度增加,营养盐不断补充丰硕,增进浮游植物大量繁衍,海水透明度降低;基层水含氧量较少,上升到表层时.由于大气中的氧气在低温水面能大量溶入而取得补充。

因此含有丰硕营养盐的基层水上升量多的地方,就是生产力高的场所,于是饵料生物丰硕,从而形成良好渔场。

上升流区域,海洋生物地生产力一般都较高。

印度洋地索马里海区到阿曼湾海域,低级生产力可达天天5克碳/平方米,秘鲁海区地生产力也很高。

上升流水团与同一深度的水团比较,具有低温、高盐、低含氧量、赴营养盐、浮游生物繁盛等特点。

另外,若是大气气温比上升流水温高,就会产生雾气,所以,上升流现象对沿岸水的气象状况产生影响。

(2)上升流的类型

上升流一般是由回归带和亚热带相对稳固的风沿海岸持续吹刮及赤道区风的辐散所造成的。

从原则上讲,上升流是由海洋表层水流动辐散作用引发,而这种辐散,又是由于某种特定的风场、海岸线的存在或其他特殊条件形成的,因此上升流一词在广义上包括辐散和垂直环流等其他海洋进程。

至于垂直对流进程只限于中、高纬水域冬季表层水冷却下沉而产生。

上升流的类型一般分为:

①大陆沿岸盛行风引发的风成上升流;②两流交汇区和外洋海域辐散引发的一般上升流;③反时针环流诱发而产生的上升流(北半球、南半球相反)。

另外还有岛屿,突入于海中的海角(岬)、礁或海山等特殊构地形形成的局部上升流等,其中以风成上升流势力最大。

①风形成的上升流

②辐散上升流

③水温的斜背结构

④冷水丘

二、温盐转变组成了良好的渔场

当渔场的环境要素-温盐度发生转变时,不适合某些鱼类进行集群洄游时,水域中的环境就会形成一道天然的屏障,阻止鱼群前进,从而形成了鱼群高度集中的良好渔场。

1.暖水屏障。

2.冷水屏障

3.高低盐水屏障

4.水团隔离和潮水躯集

三、优良的地形条件可形成良好渔场

1.在大陆斜坡,岛屿边缘和岩礁周围和没有露出水面的岩礁海域

2.在河口、海湾、海峡、水道和岬角等海域

3.在海底隆起的海丘、海脊和海岭等海域

4.在海底的凹陷处等海域