高一年级语文必修一测试题及答案.docx

《高一年级语文必修一测试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一年级语文必修一测试题及答案.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

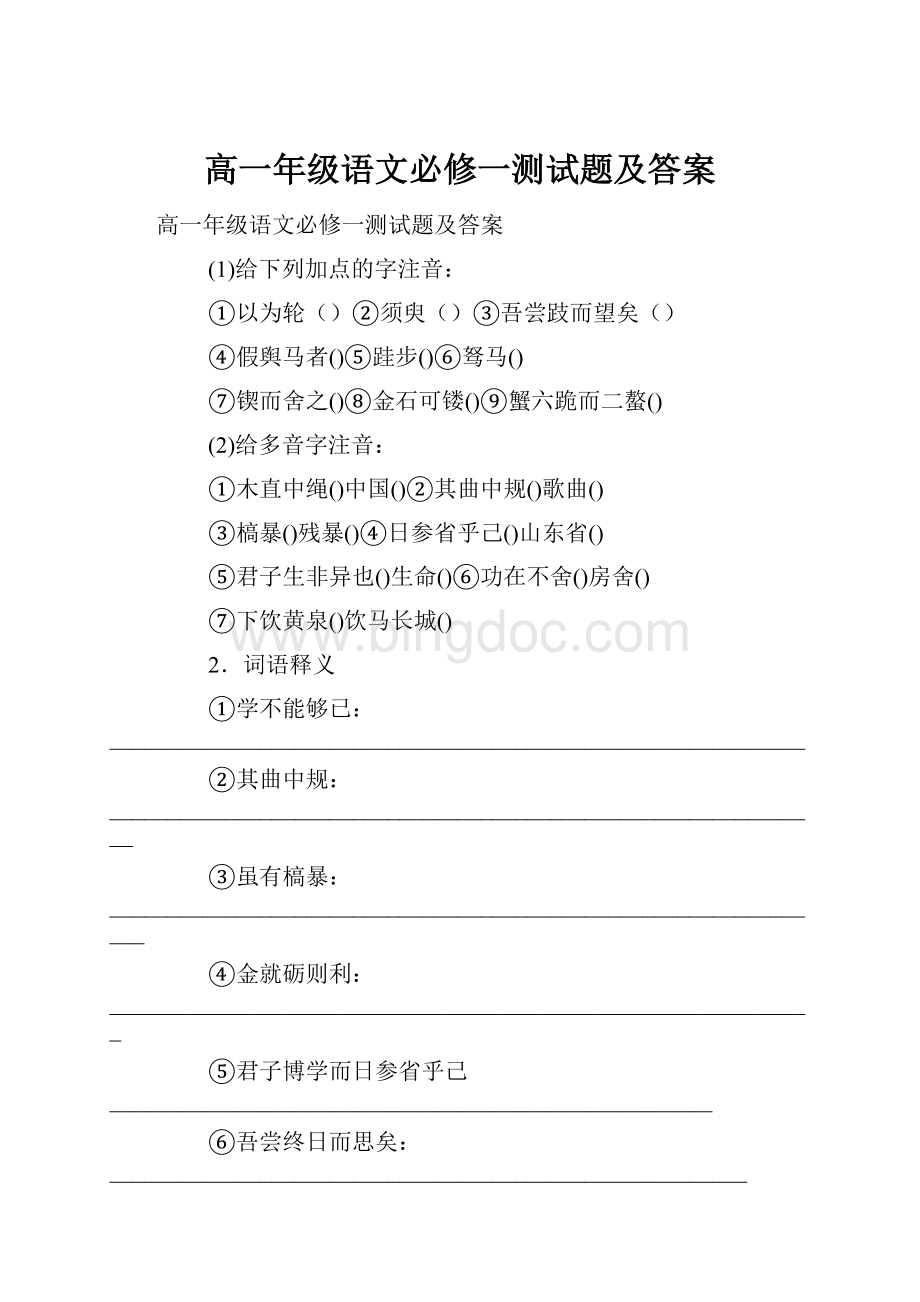

高一年级语文必修一测试题及答案

高一年级语文必修一测试题及答案

(1)给下列加点的字注音:

①以为轮()②须臾()③吾尝跂而望矣()

④假舆马者()⑤跬步()⑥驽马()

⑦锲而舍之()⑧金石可镂()⑨蟹六跪而二螯()

(2)给多音字注音:

①木直中绳()中国()②其曲中规()歌曲()

③槁暴()残暴()④日参省乎己()山东省()

⑤君子生非异也()生命()⑥功在不舍()房舍()

⑦下饮黄泉()饮马长城()

2.词语释义

①学不能够已:

____________________________________________________________

②其曲中规:

______________________________________________________________

③虽有槁暴:

_______________________________________________________________

④金就砺则利:

_____________________________________________________________

⑤君子博学而日参省乎己____________________________________________________

⑥吾尝终日而思矣:

_______________________________________________________

⑦声非加疾也:

__________________________________________________________

⑧而神明自得:

___________________________________________________________

⑨圣心备焉:

____________________________________________________________

⑩无以至千里:

___________________________________________________________

功在不舍:

____________________________________________________________

用心一也:

_____________________________________________________________

青出于蓝(成语):

________________________________________________________

3.名句填空

①____________________;冰,水为之而寒于水。

②____________________,则知明而行无过矣。

③____________________,善假于物也。

④故________________,________________;不积小流,无以成江海。

⑤锲而舍之,朽木不折;__________,__________。

一、整体感知

1.实词

(1)指出下列各句中的通假字并解释。

①虽有槁暴:

_____________________________________________________________

②以为轮:

______________________________________________________________

③则知明而行无过矣:

______________________________________________________

④君子生非异也:

__________________________________________________________

(2)指出下列各句中加点词的古今意义。

①以为轮

古义:

_________________。

今义:

_____________________________________________

②金就砺则利

古义:

__________________。

今义:

_____________________________________________

③君子博学而日参省乎己

古义:

__________________。

今义:

_____________________________________________

④善假于物也

古义:

__________________。

今义:

_____________________________________________

⑤蚓无爪牙之利

古义:

__________________。

今义:

_____________________________________________

⑥用心一也

古义:

__________________。

今义:

______________________________________________

⑦非蛇鳝之穴无可寄托者

古义:

__________________。

今义:

____________________________________________

(3)指出下列各组句子中的加点实词的意义和用法。

①为冰,水为之而寒于水:

以为轮:

②博君子博学而日参省乎己:

不如登高之博见也:

③利金就砺则利:

非利足也:

④一骐骥一跃:

用心一也:

(4)指出下列各句中加点词的活用情况。

①以为轮:

②君子博学而日参省乎己:

③假舟楫者,非能水也:

④不能十步:

⑤上食埃土,下饮黄泉:

⑥登高而招:

⑦积善成德:

2.虚词

指出下列各组句子中加点虚词的意义和用法。

①于取之于蓝而青于蓝:

善假于物也:

②而取之于蓝而青于蓝:

君子博学而日参省乎己:

知明而行无过矣:

吾尝终日而思矣:

登高而招:

积善成德,而神明自得:

锲而舍之:

③以学不能够已:

以为轮:

无以至千里:

④则金就砺则利:

则知明而行无矣:

⑤者虽有槁暴,不复挺者,使之然也:

臂非加长也,而见者远:

⑥焉积土成山,风雨兴焉:

而神明自得,圣心备焉:

⑦之使之然也:

不如须臾之所学也:

登高之博见也:

蚓无爪牙之利:

锲而舍之:

3.指出下列句子的句式特点。

(1)青,取之于蓝而青于蓝:

________________________________________________

(2)以为轮:

___________________________________________________________

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强:

______________________________________________

(4)虽有槁暴,不复挺者,使之然也:

________________________________________

4.把下列文言句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

译文:

_____________________________________________________________________

(2)登高而招,臂非加长也,而见者远。

译文:

_____________________________________________________________________

(3)积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译文:

____________________________________________________________________

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

译文:

_____________________________________________________________________

二、深层探究

5.荀子主张“学不能够已”,这个“学”指“学习”,但是他到底“劝”人们学习什么呢?

6.本文的中心论点是什么?

作者是从哪几个方面来阐述这个论点的?

三、技法迁移

喻证法

[文本回顾]本文以喻代议,寓议于喻。

大量浅显贴切的比喻之中,既充实了文章内容,又使论证深入浅出,明白晓畅,使文章既具说服力又有感染力。

首先,喻体几乎都是常见的、易懂的生活现象或事物。

其次,设喻方式多样:

有正面设喻,有正反设喻,有反复设喻。

再次,设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

有的是将道理隐含于比喻之中;有的先设喻,后引出道理,如第二自然段,有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第三自然段第一层,作者先用“积土成山”、“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”、“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。

[技法点拨]喻证法就是在论证过程中,使用人们较为熟悉的形象或具体的事物作比喻,以说明相关的道理的方法。

使用喻证法,应该注意哪几点?

①用来比喻的事物应该是常见的,易于被读者接受和理解的。

②比喻的事物必须与观点所包容的本质问题有类似的特点。

例如:

“如果说虚伪是一朵美艳无比的塑料花,永远不会结果,那么,诚信就是埋在地下多年的酒,一旦开启,就会散发出悠长而醇厚的味道,所以,我们必须远离虚伪,坚守诚信。

”塑料花与虚伪,它们类似的特点是空有其表,埋藏多年的酒与诚信的共同点是货真价实,注重内质。

[迁移使用]以“现金、负债、额度、本钱、存款、增值、资产、折旧”等与金融相关的事物为喻体,构思一段文字,来谈论你对人生的理解或体会,很多于200字。

题目自拟。

答案解析

第1课时导学与探究

基础梳理

1.

(1)①róu②yú③qì④yú⑤kuǐ⑥nú⑦qiè⑧lòu⑨áo

(2)①zhònɡ、zhōnɡ②qū、qǔ③pù、bào④xǐnɡ、shěnɡ⑤xìnɡ、shēnɡ⑥shě、shè⑦yǐn、yìn

2.①动词,“停止”。

②名词,“弯曲度”。

③连词,“即使”。

④动词,“接近,靠近”。

⑤参:

检验。

省:

反省、省察。

⑥形容词,“整”、“全”。

⑦加:

增。

疾:

洪亮、大。

⑧神明:

本文指高尚的精神,而今天指神的总称或指精神状态。

自:

自然。

得:

获得。

⑨圣心:

圣人的思想。

备:

具备。

⑩没有用来……的办法。

功:

成功。

舍:

停止。

因为。

在文中是比喻人经过学习能够获得提升;现比喻学生能够超过老师,后人能够超过前人。

3.①青,取之于蓝而青于蓝

②君子博学而日参省乎己

③君子生非异也

④不积跬步无以至千里

⑤锲而不舍金石可镂

文本互动

1.

(1)①“有”通“又”;“暴”通“曝”,晒干。

②“”通“煣”,以火烘木,使其弯曲。

而“”则指车轮的外周。

③“知”通“智”,智慧。

④“生”通“性”,本性。

(2)①古义:

“以(之)为”的省略,译为“把(它)做成”。

今义:

动词,“认为”。

②古义:

金属的刀类。

今义:

黄金。

③古义:

广泛地学习。

今义:

学问渊博。

④古义:

动词,“凭借”,“利用”。

今义:

形容词,与“真”相对,指虚伪的,不真实的。

⑤古义:

爪子和牙齿。

今义:

坏人的党羽、帮凶。

⑥古义:

因为心思。

用:

连词,“因为”。

今义:

动词,“集中心思”。

⑦古义:

藏身。

今义:

托付,寄予,多指精神方面的。

(3)①动词,“凝结成”,“冻结成”/动词,“做成”,“制成”。

②形容词,广,广泛/形容词,大,范围大。

③形容词,“锋利”/形容词用作动词,“使……快”。

④数词,“一”/形容词,“专一”。

(4)①动词的使动用法,“以火烘木,使其弯曲”。

②名词作状语,“每天”。

③名词作动词,“游泳”。

④数量词用作动词,“走十步”。

⑤“上”、“下”,都是方位名词作状语,“向上”、“向下”。

⑥形容词作名词,“高处”。

⑦形容词作名词,“善行”。

2.①介词,“从”/介词,“比”/介词,引出对象,不译。

②连词,表转折,“却,不过”/连词,表递进,“并且”/连词,表并列/连词,表修饰/连词,表承接/连词,表事理承接或因果,“因而”/连词,表转折,“却”。

③与“可”合用,表“能够”/介词,“把”/介词,“用来”。

④连词,表承接,“就”/连词,用在假设复句中,表结果,“那么”。

⑤助词,表停顿,下文解释原因/代词,“……的人”。

⑥兼词,“于此”,从这里/句末语气词,“了”。

⑦代词,“它”,指车轮/结构助词,用在定语“须臾”和中心语“所学”之间,可不译/结构助词,取消句子的独立性/结构助词,定语后置的标志,不译/代词,“它”,代所刻的东西。

3.

(1)介词结构(或“状语”)后置句。

(2)省略句,“以为”应为“以(之)为”。

(3)定语后置句,“利”、“强”分别是“爪牙”、“筋骨”的定语。

(4)一般陈述句,而不是判断句。

判断句的主语和谓语应是同一的,如“陈胜者,阳城人也”。

4.

(1)君子广泛地学习并且每天对自己检验、省察,就能智慧明达而且行为没有过失了。

(2)登上高处招手,手臂并没有增长,但人们在远处也能看见。

(3)积累善行养成好的品德,人的精神自然就能得到提升,圣人的思想也就具备了。

(4)蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下饮到泉水,这是因为它心思专一。

5.“劝”在古代汉语中是“劝勉”、“鼓励”之意。

荀子说:

“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

”从上句的文字看,这是荀子通过一组比喻得出的结论。

从这个点上看,荀子所劝的学是指人的道德规范,规劝人们通过学习增强自身修养。

另外,“积善成德,而神明自得,圣心备焉”这个句同样着眼于品德的养成。

在荀子看来,学习能够改造人恶的本性,能够提升人的品德修养。

所以,学习的对象是明确的,也就是品德的学习。

6.本文的中心论点是“学不能够已”。

是从学习的意义、学习的作用、学习的方法和态度三个方面来论述的。

【篇二】

一、基础巩固

1.下列词语中加点的字,每对的读音完全相同的一组是()

A.勾当/勾通吐露/露马脚勒索/悬崖勒马

B.着落/着想血迹/血淋淋挑剔/痛哭流涕

C.削发/剥削关卡/卡脖子攒射/人头攒动

D.血泊/停泊馈赠/溃疡病跻身/济济一堂

【解析】A项,分别读ɡòu/ɡōu,lù/lòu,lè/lè;B项,分别读zhuó/zhuó,xuè/xiě,tī/tì;C项,分别读xuē/xuē,qiǎ/qiǎ,cuán/cuán;D项,分别读pō/bó,kuì/kuì,jī/jǐ。

【答案】C

2.下列词语中没有错别字的一项是()

A.预定预订殒灭陨身不恤

B.率领帅直惨淡残绝人寰

C.和蔼暮霭大概英勇气慨

D.缘由原由吭声引吭高歌

【解析】A项,“陨”应为“殒”;B项,“帅”应为“率”,“残”应为“惨”;C项,“慨”应为“概”。

【答案】D

3.下列句中加点的词语,使用准确的一项是()

A.以糯康为首的犯罪集团与极少数泰国不法军人相勾结制造了耸人听闻的“湄公河惨案”,今年9月,该案在昆明市中级人民法院公开开庭审理,糯康等6名犯罪嫌疑人接受了中国法律的公正审判。

B.当听说积攒了多年的储蓄被丈夫一夜输光后,她从来没有惊心动魄到这样的地步,一下子晕了过去。

C.在电影《落叶归根》里,郭德纲因扮演劫匪操着一口河南腔,险被网友骂得一佛升天二佛出世,“很受伤”的河南人更是出离愤怒,要求郭德纲给个解释。

D.莫言获得诺贝尔文学奖,令中国文学界为之沸腾,真是大快人心。

获得诺奖,是对莫言这么多年的努力,这么多的优秀作品一个极大的肯定。

【解析】A项,“耸人听闻”指故意说夸大或惊奇的话,使人震惊。

应改用“骇人听闻”。

B项,“惊心动魄”指使人神魂震惊。

原指文辞优美,意境长远,使人感受极深,震动极大。

后常形容使人十分惊骇,紧张到极点。

应改为“失魂落魄”。

C项,“出离愤怒”指愤怒到了极点,使用恰当。

D项,“大快人心”指坏人受到惩罚或打击,使大家感到痛快。

此处望文生义,不合语境。

【答案】C

4.下列语句中,有语病的一项是()

A.1926年3月18日的爱国请愿,毫无疑义是群众的一种爱国运动;向政府去请愿,提出人民的要求,也毫无疑义是群众的斗争方式之一。

B.鲁迅先生在《空谈》一文中这样说:

“那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以‘刀笔吏’的意思来窥测我们中国人。

”

C.从表面上看来,段祺瑞政府与帝国主义者之间似乎没有连裆瓜葛;但是,从实质上看,帝国主义与段祺瑞政府是合谋的。

D.路,还没有开始就走到了尽头;梦,还来不及做就永远不再醒来。

刘和珍,这位年仅22岁的女大学生就这样倒在了*的枪弹之下。

【解析】C项,最后一句与前文不照应,应改为“段祺瑞政府与帝国主义是合谋的”。

【答案】C

5.默写下面句子中的空缺部分。

(1)真的猛士,________________,敢于正视淋漓的鲜血。

(2)惨象,已使我目不忍视了;________,__________________。

我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默呵,沉默呵!

________________________,________________________。

【答案】

(1)敢于直面惨淡的人生

(2)流言尤使我耳不忍闻不在沉默中爆发就在沉默中灭亡

二、课内阅读

阅读下文,回答6~9题。

四

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。

我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,不过我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。

况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

不过即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸。

还有一具,是杨德群君的。

而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。

我还有什么话可说呢?

我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默呵,沉默呵!

不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

★6.(对应本课“重难突破”第5题)第四部分的第一段写怀疑的文字能否删去?

为什么?

_________________________________________________________________

【解析】该题考查重点语句在文中的作用。

可从内容和结构两个角度分析。

文中表示怀疑的文字,其实不是真正的怀疑,而是对反动政府及其走狗文人的卑劣行径表示出乎意料,是为突出这个主题并引起第五部分的议论、抒情。

【答案】不能删。

因为它能突出段政府及其走狗文人出人意料的下劣凶残,并为第五部分的议论、抒情蓄势。

7.第四部分的第三、四段文字能够归并为一段文字,但作者却将它们分成两段来陈述,这样安排有什么作用?

_________________________________________________________________

【答案】①段间停顿比句间停顿时间长,读起来更顺畅,更有力;②在感情上,将段政府和走狗文人分开揭露,分别“进攻”,“火力”更猛,更能表达作者对他们无耻行径的愤慨。

8.第五段在这部分中的作用是什么?

这段的中心句是什么?

_________________________________________________________________

【解析】该题考查对重点段落的理解水平。

第五段是抒情议论,是对上面内容的升华,也是情感的爆发。

这个段共分三层:

“惨象……可说呢”为第一层,写出原因,概述上文;“我懂……缘由了”为第二层,为中心句;“沉默呵,……灭亡”为第三层,写结果,也是希望和自信。

【答案】总结作用,升华了第四部分的思想。

中心句:

“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

”

9.第五段中“惨象”和“流言”分别是对第四部分第________段内容的概括。

而第________段中的“______________”一语则是对这两者的评述。

【解析】该题考查把握文章思路的水平。

通读第五部分可知,“惨象”指第二段的内容,“流言”则指三、四段中“但段政府就有令”“但接着就有流言”,以此突出执政府的下劣凶残。

【答案】二、三、四一下劣凶残

三、课外阅读

(2012湖南高考)阅读下面的文章,完成10~13题。

忆韦素园君

鲁迅

现在有几个朋友要纪念韦素园君,我也须说几句话。

是的,我是有这义务的。

怕是十多年之前了罢,我在北京大学做讲师,有一天,在教师豫备室里遇见了一个头发和胡子统统长得要命的青年,这就是李霁野。

我的理解素园,大约就是霁野绍介的罢,不过我忘记了那时的情景。

现在留在记忆里的,是他已经坐在客店的一间小房子里计画出版了。

这个间小房子,就是未名社。

未名社的同人,实在并没有什么雄心和大志,但是,愿意切切实实的,点点滴滴的做下去的意志,却是大家一致的。

而其中的骨干就是素园。

于是他坐在一间破小屋子,就是未名社里办事了,不过小半好像也因为他生着病,不能上学校去读书,所以便天然的轮着他守寨。

我最初的记忆是在这破寨里看见了素园,一个瘦小,精明,正经的青年,窗前的几排破旧外国书,在证明他穷着也还是钉住着文学。

不过,我同时又有了一种坏印象,觉得和他是很难交往的,因为他笑影少。

“笑影少”原是未名社同人的一种特色,不过素园显得最分明,一下子就能够令人感得。

但到后来,我知道我的判断是错误了,和他也并不难于交往。

他的不很笑,大约是因为年龄的不同,对我的一种特别态度罢,可惜我不能化为青年,使大家忘掉彼我,得到确证了。

这真相,我想,霁野他们是知道的。

但待到我明白了我的误解之后,却同时又发见了一个他的致命伤:

他太认真;虽然似乎沉静,不过他激烈。

认真会是人的致命伤的么?

至少,在那时以至现在,能够是的。

一认真,便容易趋于激烈,发扬则送掉自己的命,沉静着,又啮碎了自己的心。

我到广州,是第二年——一九二七年的秋初,仍旧陆续的接到他几封信,是在西山病院里,伏在枕头上写就的,因为医生不允许他起坐。

他措辞更明显,思想也更清楚,更广大了,但也更使我担心他的病。

有一天,我忽然接到一本书,是布面装订的素园翻译的《外套》。

我一看明白,就打了一个寒噤:

这明明是他送给我的一个纪念品,莫非他已经自觉了生命的期限了么?

我不忍再翻阅这个本书,不过我没有法。

我所以记起,素园的一个好朋友也咯过血,一天竟对着素园咯起来,他慌张失措,用了爱和忧急的声音命令道:

“你不许再吐了!

”我那时却记起了伊孛生的《勃兰特》。

他不是命令过去的人,从新起来,却并无这神力,只将自己埋在崩雪下面的么?

……

我在空中看见了勃兰特和素园,但是我没有