初中20篇文言文基本篇目练习答案.docx

《初中20篇文言文基本篇目练习答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中20篇文言文基本篇目练习答案.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

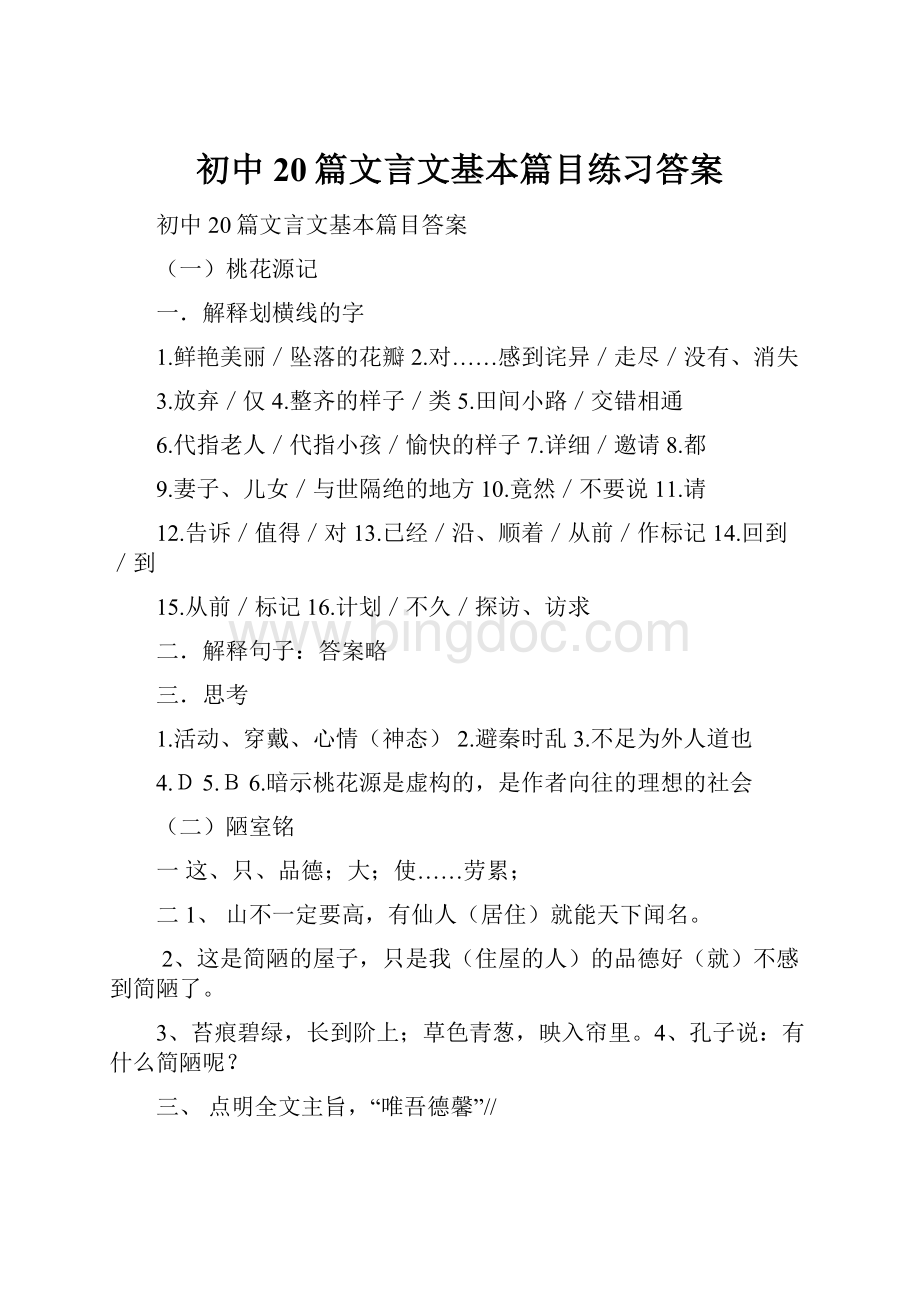

初中20篇文言文基本篇目练习答案

初中20篇文言文基本篇目答案

(一)桃花源记

一.解释划横线的字

1.鲜艳美丽/坠落的花瓣2.对……感到诧异/走尽/没有、消失

3.放弃/仅4.整齐的样子/类5.田间小路/交错相通

6.代指老人/代指小孩/愉快的样子7.详细/邀请8.都

9.妻子、儿女/与世隔绝的地方10.竟然/不要说11.请

12.告诉/值得/对13.已经/沿、顺着/从前/作标记14.回到/到

15.从前/标记16.计划/不久/探访、访求

二.解释句子:

答案略

三.思考

1.活动、穿戴、心情(神态)2.避秦时乱3.不足为外人道也

4.D5.B6.暗示桃花源是虚构的,是作者向往的理想的社会

(二)陋室铭

一这、只、品德;大;使……劳累;

二1、山不一定要高,有仙人(居住)就能天下闻名。

2、这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德好(就)不感到简陋了。

3、苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。

4、孔子说:

有什么简陋呢?

三、点明全文主旨,“唯吾德馨”//

写室中环境、交往人物和日常生活,表达室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情怀。

//

收束全文,说明陋室不陋。

四、“调素琴”照应“无丝竹之乱耳”;

“阅金经”照应“无案牍之劳形”。

五、这是类比(比喻),引古贤之名室以证“陋室”,表明“陋室”主人也具有

古代名贤的志趣和抱负,证明“陋室不陋”。

六、山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。

苔痕上阶绿,草色如帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

七、惟吾德馨

(三)《爱莲说》

一、1、多2、沾染(污秽)3、洗涤4、美丽而不庄重5、耸立的样子

6、树立7、亲近而不庄重8、少9、宜当

二、略

三、1、

(1)比喻君子既不与恶浊的世风同流合污,也不孤高自许。

(2)比喻君子通达事理,行为方正,因而美名远扬。

(3)比喻君子志洁行廉,又有端庄的仪态,令人敬重不敢轻侮。

2、用菊正面衬托莲,用牡丹反衬莲,彼此对照,有力的突出了文章的主旨,表明了自己不慕名利、洁身自好的生活态度,表示自己对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

3、隐居的人;富贵的人;品德高尚的人。

4、借赞美莲花来歌颂君子的坚贞气节,表现了作者不慕名利、洁身自好的生活态度。

5、莲,花之君子者也。

6、生长环境、体态香气、清高气质;象征了不求富贵名利,在污浊环境中洁身自好,保持坚贞气节、品德高尚的君子。

7、对和自已志同道合的人太少而感慨;对追名逐利、追求荣华富贵的世俗的鄙视。

8、略

(四)三峡

一.解释划横线的字。

1.从、由/通“缺”2.如果/阳光3.漫上/顺流而下/逆流而上

4.有时/早上/傍晚5.即使/飞奔的马/驾/认为、觉得/快6.急流的水

7.极高/山峰/冲刷8.水情/树荣/山高/草盛/真、实在

9.早晨/清凉/寂静10.连续/延长11..停止、消失

二.解释:

答案略

三.回答问题

1.自三峡七百里中……,隐蔽天日/连绵、高峻(多、高)2.水大流急

3.《早发白帝城》:

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

4.素湍绿潭(回请倒影),情荣峻茂(良多趣味)

5.每至晴初霜旦/林寒涧肃……哀转久绝/林寒涧肃,哀猿凄清/渲染了三峡秋天山谷空旷,清幽寂寥6.总分结构7.B

(五)记承天寺夜游

一.<<东波志林>>宋苏轼散文

二.脱下高兴地步行(散步)考虑高兴(解闷)于是睡

共同(一起)形容水的空无澄澈纵横交错大概(原来是)

只是清闲的人我们

三.翻译:

1.想到没有人与我一起欣赏,就去承天寺寻找张怀民。

2.月光照在院中,如水一般清澈透明,(看到)水中(仿佛)藻、荇纵横交错,那大概是竹子和松柏的倒影啊。

3.只是缺少清闲的人,就像我们两个这样。

四.理解阅读:

1.第④句庭中月色(月色如水月色空明)

2.明静形闲空

3.因为月色很美,去寺庙寻张怀民一起赏月。

4.发挥想象,用两个比喻来描写月色。

月色如积水空明;竹柏如藻、荇交横。

5.闲人6.清闲旷达(豁达)、乐观

(六)送董邵南游河北序

一.解释下列加划线的字。

1.号称/指有抱负而不得施展的人/2.比喻杰出才能/往、到/这个地方

3.有所遇合(受到赏识)4.不走运、假如、仰慕正义、力行仁道/同情

5.何况/本性6.曾经/跟随/教化/改变7.怎么/跟/故时所说的

8.姑且/凭/测定9.因为/感慨10.凭吊

11.到/从前/指像高渐离一类埋没在草野的志士12.致意/圣明/出来/做官

二.翻译:

略

三.回答

1.第一段:

写董生河北行的缘由,祝他能遇到机会

第二段:

从古说到今,指出董生能否遇到机会还很难说(分两层;第一层:

第一句。

)

第三段:

说出本意,希望董生能留在朝中效力,不要去河北

2.

(1)√

(2)√(3)×(4)√(5)×(6)√(7)√(8)√(9)√(10)√(11)√

3.引出下文,为下文作铺垫4.B

5.与“世有伯乐,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有”说法一致

6.不同:

前者表祝愿;后者是告诫董生应有所警惕

7.是一个极力维护国家统一,反对分裂的人

(七)与朱元思书

一、略。

二略。

三、

(1)天山(全景),开豁明朗的心境;游船,悠然自得,无所束。

(2)奇山异水,天下独绝;富春江的奇山异水。

(3)异水;清澈,湍急;游鱼细石,直视无碍。

(4)都用四言句;节奏感强读来朗朗上口。

(5)富春江江水清澈见底的静态美和急流猛浪,极其雄壮的动态美。

(6)奇山;山形,林声,心境,树林。

(7)轩邈雄奇。

负势竟上,互相轩邈,争高直指千百成峰。

把静山写动了,更显山的壮美。

(8)不是,通过写声音,反衬山的清净幽雅。

(9)鸢飞戾天者望峰息心,经伦世务者窥谷忘反;淡泊名利,欲求归隐。

(10)散骈结合音韵和谐富有节奏感。

(11)略。

(八)始得西山宴游记

一通“戮”,遭到贬谪;这;用手分开;聚、收缩;接;独立出众;一道;接近;从前

二1、自以为所有永州的山中有奇异形态的山水风光,都被我领略过了,却未曾知道西山的奇怪特别。

2、攀援着登上山顶,伸开两脚像簸箕那样蹲着作游戏。

3、它们那高高低低的地势,(高的地方)像深山一样深邃,(低的地方)像深池一样低陷。

4、千里之遥如在尺寸之间,(各种景物都)聚集收拢,重叠到一起,没有什么能逃避隐藏的。

5、这才知道这座山的独立出众,和一般的小土丘不一样。

6、悠悠啊同天地之气一道,却不知它的边际;

7、洋洋啊与造物者一起游,却不知它的尽头。

8、精神凝聚安定,形体得到解脱,和万物的变化暗暗相合。

9、这才知道我从前并没有真正游览过,(真正的)游览从此时才开始。

10、所以写了这篇文章来记述(此事)。

三1、写作者被贬永洲后寄情山水以示愤懑的心情//

写登山经过和西山景色的奇特//

作用:

写“未得”西山的“漫漫而游”,是为了反衬“始得”西山的惊喜。

2、以为凡是……西山之怪特3、攀援而登……四望如一4、悠悠乎……而不知其所穷

5、下然……若穴//尺寸千里…..遁隐6、然后知…..为类

7、引殇…….不知日之入//寄情山水,聊以忘忧的傲世情怀。

8、心凝形释,与万化冥合

(九)醉翁亭记

一、1、环:

环绕2、尤:

特别、尤其3、蔚然:

茂盛的样子4、深:

幽深5、回:

回环

6、翼然:

像鸟张开翅膀一样7、临:

靠近8、作:

建造9、名:

命名10、辄:

就

11、意:

情趣12、得:

领会13、寓:

寄托14、霏:

雾气15、开:

散开

16、归:

聚拢17、暝:

昏暗18、晦:

阴暗19、芳:

香20、发:

开21、秀:

发荣滋长22、繁:

繁茂23、时:

季24、穷:

尽25、负:

背26、伛偻:

驼背,指老人27、提携:

牵、领,指小孩28、绝:

断29、渔:

捕鱼30、为:

做、酿造31、冽:

清32、山肴:

野味33、蔌:

菜蔬34、杂然:

多而乱35、陈:

陈列、摆开36、酣:

尽兴地喝酒37、丝:

弦乐器38、竹:

管乐器39、弈:

下棋40、觥:

酒杯41、筹:

酒筹42、苍颜:

脸色苍老43、颓然:

醉醺醺的样子44、已而:

不久45、翳:

遮盖46、去:

离开47、乐其乐:

以他们的快乐为快乐48、谓:

为,是

二、略

三、1、环滁皆山也。

2、醉翁亭;由远到近、由上到下。

3、引出下文。

4、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也5、醉翁之意不在酒,在乎山水之间也

6、日出而林霏开,云归而岩穴暝;日出;林霏开;去归;岩穴暝;从早到晚。

7、树;风霜;水石。

8、景;宴;因景而宴;宴由景起。

9、伛偻提携;滁人如此兴高采烈,是因为生活安定幸福,而生活安定幸福,正是太守励精图治、治理有方的结果。

10、体现了太守能把百姓放在首位,反映了太守与民同乐的思想。

11、太守是一个勤于政事、廉洁奉公的人。

12、滁人游;太守宴;众宾欢;太守醉;

13、一是为酒而“醉”,一是为山水之景而“醉”。

14、树林阴翳,鸣声上下

15、用禽鸟来类比游客,说明他们不知道太守的真正乐趣之所在。

16、生动简洁;暮而归。

17、人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

18、禽鸟;游人;游人;太守。

19、与第一段中醉翁亭的命名呼应;与“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”相呼应。

20、总结全文,揭示文章主题。

21、不以物喜,不以已悲。

(十)得道多助,失道寡助

一.《孟子·公孙丑》轲儒不义之战仁政短论

二.解释下列加点的词

施行仁政少有利于作战的天气时令有利于作战的地理形势人心所向,内部团结周围三里(那样小)的城外城围城墙护城河武器装备

放弃离开限制巩固震慑极点通”叛”,背叛归顺、服从凭着所以得道者

三.翻译

1.能施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。

2.(守城者)弃城而逃

3.管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防,不能靠山河的险要,震慑天下,不能靠武力的强大。

4.所以(能行“仁政”的)君主不战则已,战就一定胜利。

四.理解阅读

1.天时不如地利,地利不如人和得道者多助,失道者寡助。

仁政

2.在天时、地理、人和这三个因素当中,孟子认为人和是最重要的,也就是要赢得民心,赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。

所以孟子从“天时不如地利,地利不如人和”说到“得道者多助,失道者寡助”,实际上就是在说他的“仁政”主张。

3.天时地利人和人和4.天时不如地利,地利不如人和

5.举例论证天时不如地利

6.城高池深兵革坚利米粟多失道者(守城者)

7.举例论证地利不如人和双重否定句:

加强肯定语气,突出守城一方地理条件的优越排比:

增强语言气势

8.不能从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才能有可能实现后一个目标,它们之间是递进的关系。

9.得道多助(施行仁政)

10.否定句排比从反面进一步强调“人和”的重要性

11.施行仁政君子有不战,战必胜矣。

12.道理论证对比论证

13.城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(十一)生于忧患,死于安乐

一、二、三、(略)。

四

(1)生于忧患,死于安乐。

(2)排比;列举事例,增强气势,说服力更强(3)事实;例证法(事实论证),有力证明磨难(忧患)使人生存发展。

(4)能承担大任的人;苦其心志——行拂乱其所为。

精神、生活、身体、行为。

(5)动心忍性,增益其所不能。

(6)人恒过——而后喻。

(7)改、作、喻。

入则无法家弼士——国恒亡。

国内有法家弼士,国外有敌国外患。

(9)生于忧患,死于安乐(10)事实(例证法);道理论证;道理论证、正反论证。

(11)照应题目,再次点明中心。

(十二)岳阳楼

1、古代思想品德高尚的人;不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

2、迁客骚人的两种览物之情。

3、居庙堂之高;处江湖之远。

4、古仁人;滕子京;规箴友人。

5、以天下为己任,以人民和国家的利益为重。

6、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐7、不以物喜,不以已悲;先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

8、不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君;先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

9、言之成理即可。

10、①不因外物(好坏)和自己(得失)而或喜或悲。

②在天下人忧之前先忧,在天下人后之前先忧③没有这种人,我同谁一道呢?

11、①探求;思想。

②没有;归依。

③在……之前;在……之后。

④或许;心理活动。

⑤居庙堂之高;处江湖之远。

⑥因为。

(十三)岳阳楼

一、北宋范仲淹渔家傲

二、1、详尽2、栖止3全、4、有时5、一起6、持7、(既然)这样,那么……

8、诗人9、日光10、美丽的鱼11、迫近12、离开

三、1、他们观赏景物的心情,怎么能没有不同呢?

2、就会有离开京城,怀念家乡,担心遇到诽谤和批评指责的心情,抬眼望去,尽是萧条的景象,感慨横生而十分悲伤了。

3、皎洁的月光一泻千里,湖面上金光闪闪,月儿的影子像一块碧玉静静的沉浸在水底,

四、1、朝晖夕阴,气象万千。

2、浮光跃金。

3、静影沉璧。

4、“属予作文以记之”。

“微斯人,吾谁与归”。

5、衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

6、唐贤今人。

7、承上启下,起到总结上文,同时为下文的“喜”和“悲”的感情作铺垫。

8、为下文的议论和抒情作铺垫,为下文揭示文章的主旨作铺垫。

9、“感极而悲者矣”和“其喜洋洋者矣”。

10、沙鸥翔集,锦鳞游泳。

长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧。

渔歌互答。

(十四)鱼我所欲也

一.《孟子·告子上》鱼熊掌生义舍生取义

二.同时得到苟且偷生厌恶祸患(灾难)通“避”,躲避

按照这种方法不丢掉过路的饥民用脚践踏固轻视而不肯接受

万钟的俸禄通“辨”,辨别(有)什么好处侍奉通“德”,感激

通“欤”,语气词通“向”,从前介词,为了动词,接受这种

停止(放弃)天性(天良)

三.翻译:

1.什么手段不可用呢?

2.不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丧失罢了。

3.没有礼貌地吆喝着给他(吃)4.所认识的贫穷的人感激我吗?

5.从前为了“礼义”宁愿死也不接受(施舍)

四.阅读理解:

1.生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

舍生取义

2.比喻类比

3.所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

4.追求正义、弃恶扬善、甚至可以放弃生命

5.正义的事业不正义的、不合法、不道德的事情

6.孟子主张人性是善的,但只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)

7.为了“宫室之美”为了“妻妾之奉”,为了“所识穷乏者得我与”

作者认为“此之谓失其本心”应当“可以止”

8.排比句式,加强了语言的气势

9.赞那些重义轻生,舍生取义的人;斥责那些苟且偷生,见利忘义的人。

告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的。

10.比喻论证:

用“鱼与熊掌”不可得兼,舍鱼而取能掌,比喻“生与义不可得兼”时“舍生而取义”

举例(事实)论证:

乞人不受“蹴尔”之食,路人不受“呼之”之食论证舍生取义是人所共有的本性。

对比论证:

鱼和熊掌、生和死、“向”和“今”对比,突出舍什么、取什么。

(十五)出师表

1、诸葛亮古代奏议的一种,用于向君主陈说作者的请求和愿望。

2、①感动、激动②奔走效劳③所以(因此)④身份低微,出身鄙野⑤苗⑥平民⑦探望3、北定中原、攘除奸凶、兴复汉室、还于旧都。

4、三顾茅庐临崩寄大事表达感念先帝的知遇之恩,忠于刘氏父子的真挚感情,并以先辈创业的艰难激励刘禅5、①六出:

六出祁山②七擒:

七擒益获③东和:

东和孙吴④北拒:

北拒曹魏⑤收二川:

收取东川、西川(6)排八阵:

摆设八阵图(任意答出其中两个,意思对即可)6、D7、三顾茅庐8、先帝不以臣卑鄙,狠自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事9、当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,拔除奸凶,兴复汉室,还于旧都10、自叙三顾茅庐之恩。

追忆白帝托孤,并表示兴复汉室的决心。

11、突出先帝“三顾茅庐”的恩德。

(十六)出师表

1、①疲惫②时候③好的坏的④衰败⑤痛心遗憾。

2、妄自菲薄;作奸犯科。

3、宫内朝廷宫中府中。

4、开张圣听

5、不宜妄自菲薄,引喻失义;陟罚臧否,不宜异同;不宜偏私6、作奸犯科;

为忠善7、诚宜开张圣听8、①亲近贤臣,疏远小人,这是前汉天下兴隆的原因啊。

②希望陛下能亲近他们,信任他们,那么汉朝帝业的振兴,就指日可待了。

(十七)墨池记

一、宋文学家唐宋八大家二、1、当……的时候2、原来3、书法4、而5、因为6、超过7、那些8、莫非三、1、怎么会在尽情的漫游之时,又曾想在这些地方停下来休息呢?

2、大概也是花费了大量的精力才使自己达到了这个地步,不是天生就有这个本事的。

3、那么,学习书法的技能原本不能偷懒,更何况想要加深修养自己的道德品行呢?

四、1、以精力自致者,非天成也2、以勉学劝善,强调刻苦学习的重要。

3、羲之之书晚乃善,则其所能,盖亦以精力自致者,非天成也。

4、被后人当作王羲之勤学苦练的明证。

5、书圣飘若浮云,矫若惊龙。

(十八)曹刿论战

一、略。

二、略。

三、

(1)判断句、疑问句;判断句、省略句;省略句、倒装句;判断句。

四、略。

五、

(1)略。

(2)时间(事情发展)顺序;战前详,战时略,战后较详。

(3)齐师伐我;肉食者鄙,未能远谋。

(4)远谋。

预知肉食者鄙;在三答三问中引导鲁庄公认识要取信于民;掌握战机,迎击敌人;详察敌情。

(5)一问三答三断;取信于民。

(6)写曹刿进见鲁庄公,表现其见识卓越,深谋远虑。

(7)掌握战机,迎击敌人;详察敌情,追击敌人;要以弱胜强,必须沉着稳重,掌握有利战机,实行后发制人的战略防御原则。

(8)沉重稳重,指挥果断;关心国事,深谋远虑的军事家形象。

9鄙。

认为把衣食分人就的得到百姓的顺从;认为以实数拜神就得到神的保佑;未能掌握战机迎击、追击敌人;战后不知取胜的原因。

用来衬托曹刿的远谋。

对军事见识鄙陋,但能知人善任。

(10)交代取胜的原因,阐明作战的原则,表现曹刿的远见,突出中心。

(十九)上枢密韩太尉书

一、1、执事:

侍从、受差遣办事的人2、生:

平生、生性3、好:

喜欢

4、气:

指人的气质或精神5、然:

但6、养:

修养7、致:

获得

8、浩然:

正大刚直9、宏博:

广博10、乎:

在11、称:

相当、配合

12、故:

因此、所以13、疏荡:

疏朗宕荡,意思是洒脱而不拘束

14、奇气:

奇特的气度15、岂:

难道16、尝:

曾经17、充:

充盈、充满18、中:

内心19、溢:

表现20、见:

表现21、有:

又22、游:

交往

23、自广:

扩大自已(的视野)24、陈迹:

陈旧的东西而25、遂:

因而

26、汩没:

沉没、埋没27、故:

因此、所以28、故都:

旧的

29、恣:

无拘束30、慨然:

感慨万端地31、宫阙:

宫殿32、仓廪:

粮仓

33、池:

护城河34、苑囿:

古代畜养禽兽供帝王射猎取乐的园林

35、巨丽:

极其美好36、秀伟:

俊秀伟岸37、冠:

第一38、恃:

依靠

39、惮:

畏惧40、发:

行动、发动41、入:

在朝廷42、出:

在边境

43、志:

立志44、故:

因此、所以45、愿:

希望46、光耀:

丰采

47、大观:

宏伟景观48、通:

通晓,熟悉49、向:

以前、先前

50、禄:

俸禄51、幸:

有幸52、赐:

恩赐53、优游:

从容闲暇

54、益:

更加55、治:

钻研56、苟:

如果、假使57、辱:

屈尊

58、幸:

荣幸

二、略

三、1、以议论“气”来开头,显得高雅脱俗,容易打动重文爱才的韩太尉,从而达到求见的目的。

2、想到了“以为文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而致”。

第二个问题可各抒己见(主要观点:

)

3、关键是“养气”,即加强内在修养和外在阅历。

依据是“文者气之所形”。

4、文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而致

5、作者提出观点后,先引用孟子的话为道理论据来证明,然后举孟子,司马迁二人的事例为论据来证明。

运用了道理论证和举例论证法。

6、略。

答案应突出加强内在修养和外在阅历对作文的重要性。

7、主要观点:

文章的语言、技巧必须通过学习才能学会,但文章中所体现出作者的思想、精神、气质则必须通过加强修养而得到,不是靠学就会的。

8、不同,孟子善于通过加强内在修养来培养“浩然正气”,太史公善于通过游历名山大川、广交四方名士来养气,一内一外,养气的途径不同。

9、例:

积累优美的语句和段落,丰富自己的语言;博鉴群书,汲取精华;关注自然、社会、人生,多观察,多体验;表达自己的独特感受和真切体验,力求有创意。

10、居家时;离家后。

11、原因:

其居家所与游者,不过其邻里乡党之人,所见不过数百里之间,无高山大野可登览以自广。

百氏之书,虽无所不读,然皆古人之陈迹,不足以激发其志气。

目的:

求天下奇闻壮观,以知天地之广大12、欧阳修;《醉翁亭记》。

13、赞颂太尉,表达自己对大尉的瞻仰敬慕之情,希望得到太尉的接见;另一方面,也使太尉高兴,对自己有好感,使自己的目的得以实现。

14、称颂韩琦,表明自己想得到韩琦的接见。

15、不是一个醉凡功名的人。

16、所乐的是“使得优游数年之间,将以益治其文,且学为政”。

17、韩愈、柳宗元、苏洵、苏轼、欧阳修、王安石、曾巩。

(二十)送东阳马生序

一爱好;借;跑;有时;通“肢”,肢体;

通“披”;因为;在;低下;拜见

二1、天气十分寒冷,砚台(里的墨汁)结成坚硬的冰,手指冻得不能伸屈,也不敢放松。

2、因为我心中有足以快乐的事,就不感到嘴里身上的享受不如别人。

3、(如果)他们的学业还有不精通,德行还有无成就的,不是天资的低下,就是思想不像我的专一罢了,哪里是别人的过错呢

三、1写求学之苦,是为了反衬自己求学精神的顽强。

2衣食、住行、师、书;这是与我的情况形成对比,劝勉诸生专心求学。

3作者婉转的批判了那些条件优越而用心不专的人。