学年高中语文人教版必修1教学案第2课诗两首含答案.docx

《学年高中语文人教版必修1教学案第2课诗两首含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高中语文人教版必修1教学案第2课诗两首含答案.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年高中语文人教版必修1教学案第2课诗两首含答案

第2课

诗两首

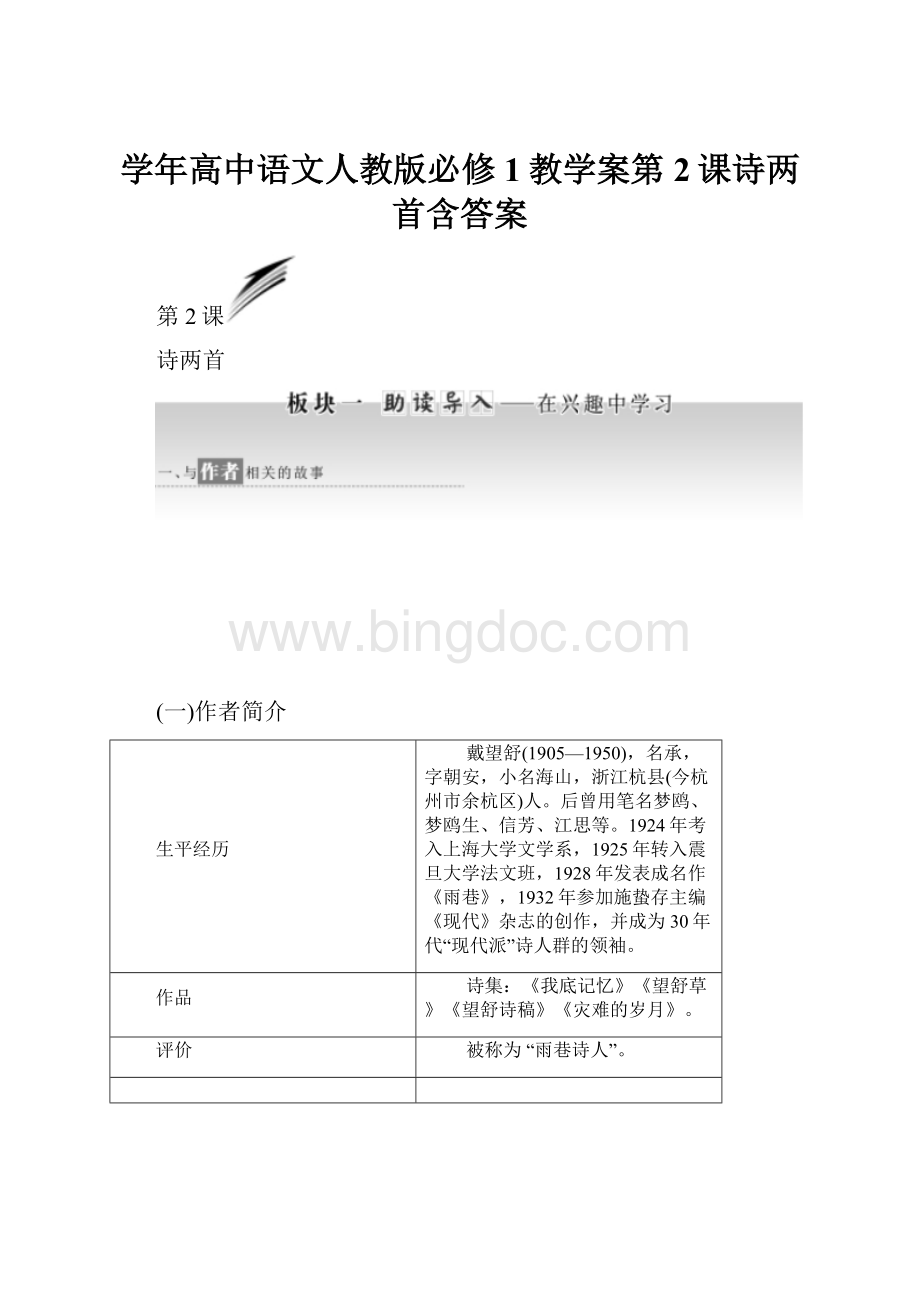

(一)作者简介

生平经历

戴望舒(1905—1950),名承,字朝安,小名海山,浙江杭县(今杭州市余杭区)人。

后曾用笔名梦鸥、梦鸥生、信芳、江思等。

1924年考入上海大学文学系,1925年转入震旦大学法文班,1928年发表成名作《雨巷》,1932年参加施蛰存主编《现代》杂志的创作,并成为30年代“现代派”诗人群的领袖。

作品

诗集:

《我底记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》。

评价

被称为“雨巷诗人”。

生平经历

徐志摩(1897—1931),现代诗人、散文家,名章垿,笔名南湖、云中鹤等。

浙江海宁人。

1915年毕业于杭州一中,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。

1918年赴美国学习银行学。

1921年赴英国留学,入伦敦剑桥大学当特别生,研究政治经济学。

深受西方文化的熏陶和欧美浪漫主义、唯美派诗人的影响。

1921年开始创作新诗。

1922年返国后在报刊上发表大量诗文。

1923年,参与发起成立新月社,后加入文学研究会。

1931年初,与陈梦家、方玮德创办《诗刊》季刊,被推选为笔会中国分会理事。

同年11月19日,由南京乘飞机到北平,因遇雾在济南附近触山,机坠身亡。

作品

诗集《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》《云游》,散文集《落叶》《巴黎的鳞爪》《自剖》《秋》,小说散文集《轮盘》,戏剧《卞昆冈》(与陆小曼合写),日记《爱眉小札》《志摩日记》,译著《曼殊斐尔小说集》。

评价

新月派的代表诗人。

(二)人物轶事

为读者签名送书

1929年的一个星期六下午,有位读者在上海水沫书店买书,选购的书中有一本是戴望舒的《我底记忆》,当他翻开《我底记忆》仔细看目录的时候,戴望舒走向前来,态度很安详地问:

“你是哪一间大学念书的?

念文学么?

”聊了一会儿天,戴望舒便向这位读者请教姓名,这位读者告诉了他,但是他却没有告诉这位读者,只是从那一叠放在书架上的《我底记忆》的书堆里,抽取了一册,签上了那个响亮的名字,赠给这位读者,叫他不要花钱买了。

这时这位读者才知道他原来就是戴望舒。

徐志摩之死

1931年11月19日早八时,徐志摩搭乘中国航空公司“济南号”邮政飞机由南京北上,他要参加当天晚上林徽因在北平协和小礼堂为外国使者举办中国建筑艺术的演讲会。

当飞机抵达济南南部党家庄一带时,忽然大雾弥漫,难辨航向。

机师为寻觅准确航线,只得降低飞行高度,不料飞机撞上白马山(又称开山),当即坠入山谷,机身起火,机上人员——两位机师与徐志摩全部遇难。

(一)背景链接

《雨巷》在第一次国内革命战争的高潮中,戴望舒受到了革命的洗礼,加入共青团,在震旦大学投入到革命的洪流之中,然而,1927年4月12日,反革命政变发生了,无数共产党人和革命者遭到屠杀,戴望舒也被通缉。

《雨巷》正是诗人在革命的低潮时期,躲进小楼,躲进“雨巷”的一种忧郁和苦痛的复杂思绪的抒写。

诗作在对江南雨中小巷的抒写中,反映出大革命失败后部分青年的压抑心情。

叶圣陶先生称这首诗为新诗的章节开了一个“新纪元”。

《再别康桥》1918年徐志摩留学美国,1921年又赴英国剑桥大学攻读博士学位,其间他邂逅了林徽因。

据他后来回忆,这是他一生中最幸福的日子,剑桥大学两年的英国资产阶级教育,给予他很深的影响,并由此形成了他的世界观和政治理想。

《再别康桥》这首诗记下了诗人1928年秋重到英国,而后再别康桥的情感体验,表现了一种含着淡淡忧愁的离情别绪。

康桥,即剑桥,英国著名大学剑桥大学所在地。

7月底的一个傍晚,他在英国哲学家罗素家中逗留一夜之后,事先谁也没有通知,一个人悄悄来到康桥找他的英国朋友。

遗憾的是他的英国朋友一个也不在,只有他熟悉的康桥在默默等待他,一幕幕过去的生活图景又重新在他的眼前展现。

康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,如今又要和它告别了,千缕柔情、万种感触涌上心头,于是在归国的途中,面对汹涌的大海和辽阔的天空,他展纸执笔,记下了这次重返康桥的切身感受。

(二)常识整理

1.现代派与现代派诗歌

20世纪30年代的现代派是由后期新月派与20年代末的象征诗派演变而成的。

被称为现代诗派“诗坛的首领”的戴望舒1927年所写的《雨巷》已经显示了由新月派向现代派过渡的趋向,直到1929年创作《我底记忆》,这首诗就成为现代诗派的起点。

1932年5月《现代》杂志创刊,成了刊载现代派诗歌并使之独立与成熟的重要园地,“现代派诗歌”也因《现代》杂志而得名。

其代表诗人除戴望舒外,还有施蛰存、何其芳、卞之琳、废名、林庚、李白凤、金克木等。

2.新月派

现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。

该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨、刘梦苇等。

后期新月派以上海的《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

前期新月派诗人不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,主张“理性节制情感”的美学原则与诗的形式格律化的主张。

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的“三美”主张,即“音乐美(音节)、绘画美(辞藻)、建筑美(节的匀称和句的均齐)”,这一主张奠定了新格律诗派的理论基础,对新诗的发展做出了一定的贡献。

因此新月派又被称为“新格律诗派”。

3.“新诗”与“自由诗”

“新诗”又称“现代诗”,与旧体诗相对而言,一般是指“五四新文学”运动以后产生的新体诗歌,包括现代格律诗、自由诗、散文诗等。

它的特点是冲破了旧体诗格律的限制,采用与口语相接近的白话和现代音韵,文体整齐,押韵自由,生动活泼,便于表现复杂的现代生活和思想感情,易为群众所接受。

“自由诗”是一种在节数、行数、字数、音韵等方面都较为自由的诗体,它不受格律的约束,可以根据内容的需要在形式上自由变化,但要有节奏,押大致相近的韵。

创始人为美国诗人惠特曼。

我国“五四”以来十分流行这种诗体。

(三)博览悦读

《雨巷》中的双重思想情绪

戴望舒的《雨巷》作于1927年夏天,发表于1928年。

当时全国处于白色恐怖之中,戴望舒因曾参加进步活动而不得不避居于松江的友人家中,在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭和痛苦,心中充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。

《雨巷》一诗就是他的这种心境的表现,其中交织着失望和希望、幻灭和追求的双重情调。

打开诗篇,我们首先看到诗人给人们描绘了一幅梅雨季节江南小巷的阴沉图景。

在绵绵细雨中,他怀着痛苦而朦胧的“希望”,“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长,悠长又寂寥的雨巷”里,诗人自己就是在这雨巷中独行的彷徨的抒情主人公。

诗人的自我形象是孤独伤感的。

在这样阴郁而孤寂的环境里,他心里怀着一点朦胧而痛苦的希望:

“希望逢着一个丁香一样的结着愁怨的姑娘。

”这个姑娘被诗人赋予了美丽而又愁苦的色彩,在这寂寥的雨巷中,“哀怨又彷徨”。

《雨巷》中这种彷徨感伤的情绪,不能笼统地说是纯属个人的哀叹,而是现实的黑暗和理想的幻灭在诗人心中的投影。

《雨巷》则用短小的抒情的吟诵再现了这部分青年心灵深处典型的声音,从这低沉的倾诉和失望的自白里,我们可以分明看到一部分青年人在理想幻灭后的痛苦和追求的心境。

《再别康桥》——一幅唯美的图画

新诗绘画美理论是先生对中国传统文化的继承,主要是指诗的词藻选用,即诗歌语言要求美丽,富有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。

诗画同源是中国文化的一大特色,在先贤们那里,诗与画常常相得益彰、相映生辉。

苏东坡在观赏王维的诗画后评价说:

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”板桥一竿清秀的竹子入诗入画,卓尔不群。

在先生的诗作中,也经常出现红、黄、青、蓝、紫、金、黑、白等表现色彩的词以及带有鲜丽色彩的物象,使诗画相通。

《再别康桥》七节诗,每一节诗都可以构成一个明媚的画面。

诗人用色彩绚丽的画笔在画布上淋漓挥洒,设色浓艳。

“西天的云彩”、夕阳中的“金柳”、“软泥上的青荇”、“榆阴下”的青潭、斑斓的“星辉”一一映入眼底。

色调搭配明快,并且远近交错,俯仰结合,构成一幅幅色彩绚丽的图画。

尤其是二至四节的两个暗喻,用得颇为精到:

一个是将“河畔的金柳”大胆想象为“夕阳中的新娘”,使无生命的景物,化为有生命的活物,温润可人;第二个是将清澈的水潭疑作“天上虹”,被浮藻揉碎后,竟变成“彩虹似的梦”。

正是在意乱情迷之间,诗人如庄周梦蝶,物我两忘。

只觉得“波光里的艳影/在我的心头荡漾”,并甘心“在康河的柔波里”,做一条招摇的水草……

五、六节,诗人翻出了一层新的意境,借用“满载一船星辉/在星辉斑斓里放歌”“夏虫也为我沉默/沉默是今晚的康桥”这样的叠句,将全诗推向高潮,一如康河的水一波三折。

而他在青草更青处,星辉斑斓里,跌宕放歌的狂态终未成就,一切归于寂然,就连青草丛中的夏虫似乎也体会到了离别之情,而为他保持沉默。

往日欢愉的康桥,今晚也沉默了,一切的一切都为诗人的离去而沉默了……此时的沉默无言,又胜过多少情语呀!

(一)读准字音

Ⅰ.单音字

(1)彷徨(huáng)

(2)彳亍(chìchù)

(3)颓圮(tuípǐ)(4)河畔(pàn)

(5)荡漾(yàng)(6)青荇(xìng)

(7)榆阴(yú)(8)浮藻(zǎo)

(9)沉淀(diàn)(10)撑着(chēng)

(11)长篙(gāo)(12)漫溯(sù)

(13)斑斓(bānlán)(14)笙箫(shēnɡxiāo)

Ⅱ.多音字

1.组词辨析法

(1)巷

(2)曲

(3)泥

(4)似

(5)载

(6)悄

2.语境辨析法

(7)尽(jǐn)管道路不好走,我们还是走到了尽(jìn)头。

(8)向更(ɡènɡ)远处行进,还有三十多里,这时已是半夜三更(ɡēnɡ)了。

(二)写准字形

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(三)易混辨析

1.寂寥vs寂寞

课本原句

撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长,悠长/又寂寥的雨巷。

辨析

“寂寥”和“寂寞”的适用对象不同。

寂寥:

寂静空旷,没有声音,多指周围环境。

寂寞:

冷清孤单,清静;又形容孤独无助。

多指人心里感觉。

即境活用

老人独自生活在这座巨大而寂寥的空房子里,内心无比寂寞。

2.彷徨vs徜徉

课本

原句

在雨中哀怨,/哀怨又彷徨。

辨析

“彷徨”和“徜徉”都有“走”的意思,不同的是走的心态不同。

彷徨:

走来走去犹豫不决,不知该往哪个方向去。

徜徉:

闲游;安闲自在地步行。

即境

活用

书籍不仅是我寂寞时的良伴、苦闷时的挚友,而且是我彷徨无助时的灯塔,它让我徜徉在知识大道上。

3.沉淀vs积淀

课本

原句

揉碎在浮藻间,/沉淀着彩虹似的梦。

辨析

“沉淀”和“积淀”都有“沉下来,积聚”的意思,但二者意义和适用范围不同。

沉淀:

①溶液中难溶解的固体物质从溶液中析出;②从溶液中析出的难溶解的固体物质;③比喻凝聚,积累。

“沉淀”可用于抽象事物,也可用于具体事物。

积淀:

①积累沉淀;②所积累下来的事物。

“积淀”多形容文化、知识、经验、素质等抽象事物。

即境

活用

就像在杯子里只有沉淀下茶叶才能使茶水有滋有味一样,你只有积淀经验,充实人生,才能成为有修养的人。

第一步快读课文·明大意

1.《雨巷》这首诗究竟描绘了一幅怎样的图景?

答:

明确:

梅雨季节,阴冷潮湿的江南小巷,两边是高耸的屋檐、寂寞的人家,失落惆怅的“我”撑着油纸伞在雨巷里徘徊不前,渴望遇到一个像我一样彳亍着的像丁香一样结着愁怨的姑娘。

2.诗歌可以分为叙事诗、抒情诗、哲理诗等,《再别康桥》属于哪一种?

诗歌流露出诗人怎样的情感?

答:

明确:

抒情诗。

依依惜别之情。

第二步精读课文·细揣摩

1.理解排比、反复、比喻等修辞手法及其作用。

2.理解诗歌凝练的语言及其所表达的情感。

3.赏析意象及其作用。

(一)阅读《雨巷》的第2~6小节,回答问题。

1.第2节中“丁香一样的颜色,/丁香一样的芬芳,/丁香一样的忧愁”用了什么修辞手法?

有何表达作用?

答:

明确:

排比用排比手法把丁香一样的姑娘刻画得非常妩媚,但却带着淡淡的忧愁,充分表达出诗人想追求美好理想,但理想又难以实现的惆怅。

同时也增强了诗歌的音乐美,营造了一种幽深空蒙的意境。

2.“她飘过/像梦一般的,/像梦一般的凄婉迷茫”中的“飘”能否换成“走”?

答:

明确:

不能,因为这个姑娘不是真实的,是作者想象出来的,而且这个“飘”与后面的“梦”相吻合,生动形象地写出了丁香姑娘飘忽朦胧的特点。

3.第3节中“像我一样”“像我一样地”和第4节中“像梦一般的”“像梦一般的凄婉迷茫”运用了什么手法?

有何作用?

答:

明确:

是反复手法,将诗歌的内容巧妙拉长,形成了诗歌回环叠唱的效果,使阅读时有“起势—强调—飞跃”的递进效果。

4.“丁香一样的姑娘”有怎样的特点?

作者是怎样刻画这位丁香一样的姑娘的?

答:

明确:

(1)美丽、高洁、愁怨。

(2)借助“丁香”这个意象,运用正面和侧面相结合的手法。

正面:

动作、外貌、神态和心情;侧面:

悠长寂寥的雨巷、颓圮的篱墙和绵绵的细雨等环境来渲染“丁香”的特点。

(二)阅读《再别康桥》,回答问题。

5.诗人为什么一开始连用三个“轻轻的”?

有何作用?

答:

明确:

诗的开头有意连用的三个“轻轻的”,突出了宁静,奠定了全诗的感情基调,突出地表现了自己对康河的爱和依依惜别的情感;同时,给人一种宁静和谐的意境。

这也正是康河给诗人最美丽的印象。

6.“在康河的柔波里”,诗人“甘心做一条水草”,“甘心”二字表现了作者怎样的情感?

答:

明确:

表达了诗人对康桥的依恋何等强烈,又何等缠绵。

7.分别找出诗中含有色彩的词语和动作性很强的词语,并分析各自好处。

答:

明确:

(1)全诗中选用了“云彩、金柳、夕阳、波光、艳影、青荇、彩虹、青草”等词语,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。

全诗共七节,几乎每一节都包含一个可以画得出的画面。

如向西天的云彩轻轻招手作别,河畔的金柳倒映在康河里摇曳多姿;康河水底的水草在招摇着似乎有话对诗人说等。

(2)作者通过动作性很强的词语,如“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”“挥一挥”等,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。

8.本诗首节和末节在节奏上相同,在语意上同中有异,这样写有怎样的表达效果?

答:

明确:

首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式,结构严谨,给人以整体之美,体现了徐志摩诗美主张的“音乐美”和“建筑美”。

运用镜头写画面

[写法领悟]

《再别康桥》展示的是七幅色彩绚丽的欧洲风情画卷,诗人用了电影镜头手法,通过动作性很强的词语(如“招手”“荡漾”“招摇”“揉碎”“漫溯”“挥一挥”等),将它们巧妙地剪辑到自己的诗作中,使每一幅画面变成了动态的、立体的电影镜头,给人以视觉上的审美享受。

电影剧本是为拍摄影片提供的蓝本,语言的表达与组合必须适应拍片的需要,无论是写景叙事,还是描写外貌,都强调视觉形象,突出画面美。

电影剧本这种画面式写法被称之为镜头描写。

镜头描写手法能使人在阅读时产生一种身临其境的感觉,在结构层次上也显得脉络清晰。

具体从以下方面运用:

1.用镜头描写景物画面。

比如写初春的新芽、嫩绿、春水,暮春的河水、绿柳、鸭子、渔船这些景物,一般的写法是边叙述,边形容,而用镜头描写的方式可以这样写:

初春。

田野。

大块大块的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。

这一切都使人想着一样东西——生命。

暮春。

小河。

河水清澈见底,缓缓流动。

两岸绿柳成阴,倒映水中。

水面一群鸭子,逆流而上。

远处一只渔船,停泊在岸边。

新芽、嫩绿、春水;春天的气息,生命在召唤,画面层次感强,饶有诗意,而河水、绿柳、鸭子、渔船四种景物构成一幅生动的画面,给我们一种视觉的美感。

2.用镜头描写肖像画面。

比如要写一位在麦田里挖野菜的小姑娘的外貌,一般的写法不外乎大大的眼睛,漂亮的脸蛋,鲜艳的衣着;而用镜头描写,可将“镜头”逐步拉近,由整体到局部分层次地展示其外貌特征。

麦田。

绿油油,一望无际。

一位红衣裳小姑娘,提着竹篮,正高高兴兴去挖荠菜。

小姑娘出现在面前:

红红的脸蛋,水汪汪的大眼睛,小巧的嘴巴,一笑,露出两排洁白的小牙齿,腮上蹙起两个浅浅的酒窝。

远“镜头”描绘背景,勾画小姑娘的整体轮廓,构成了“万绿丛中一点红”的意境;近“镜头”具体描绘小姑娘的外貌特征,远近“镜头”配合,一个活泼可爱的小姑娘的形象跃然纸上,给我们留下深刻的印象。

3.用镜头描写叙事画面。

例如在老师讲述王庆根勇夺奥林匹克金牌的事例的基础上,有学生以“金牌路上的三次流泪”为题,用镜头描写的方式,直接用几幅画面来表现王庆根的奋斗历程,省去了很多不必要的过渡。

家里。

两张破床,一张旧桌子。

床上躺着生病的妈妈,桌上放着几千元借款单;王庆根为妈妈煎药;跟父亲下地干活。

学校餐厅。

同学们吃着喷香的饭菜,王庆根啃着从家里带来的生山芋边吃边流泪。

南京选拔赛赛场。

寒风呼啸,大雪纷飞。

王庆根穿着一件破旧的单衣,冻得浑身打颤,一双脚冻得红萝卜似的露在外面。

教授们感动了,纷纷送衣送钱。

王庆根面对钱物,眼泪簌簌而下。

巴黎维莱特科学城会堂。

第22届国际中学生化学奥林匹克闭幕式正在进行。

大会主席宣告:

“第五名金牌获得者——中国王庆根。

”会场掌声雷动,王庆根走上领奖台,眼泪夺眶而出。

这样叙事,更能生动地表现王庆根在贫困中刻苦学习,获得世界化学竞赛金牌的奋斗历程,引起读者共鸣。

4.运用镜头描写对话画面。

为了使对话也形成画面,电影剧本常常先写交待语,再写对话,交代语只供阅,不需读。

根据这个特点,学生进行了摹写创造。

(金黄的大斗笠下还遮着笑,遮着小山羊偶尔发出的咩咩声,遮着姐姐和弟弟的笑语)

弟弟:

姐姐,你怎么知道雨来啦?

姐姐:

那团乌云走过咱家窗前,我看到它的影子了。

弟弟:

姐姐,你怎么知道风来啦?

姐姐:

咱家屋后的竹林告诉我的。

弟弟:

姐姐,你要还送斗笠来,哪怕晚送一会儿,我正好淋个澡,可惜……

——嘻嘻

——咯咯

这是根据课文《金黄的大斗笠》中的相关内容改编的一段对话,构成了一幅生动、活泼、可爱的画面,体现了电影剧本的对话特点。

1.运用联想、想象,将下面提供的情景扩展为形象的画面,不少于30字。

闷热的夜,令人窒息。

忽然,

参考示例:

(示例一)一道闪电,一声清脆的雷鸣,天神犹如接到命令,立即撕开大幕,把天河之水倾注到人间。

(示例二)一道道闪电划破漆黑的夜幕,一阵阵沉闷的雷声如同战鼓轰鸣,接着便下起了瓢泼大雨。

2.根据下列两种情景,以“伞”为重点,分别扩展成一段话,每段不少于30字。

情景一:

暮春时节小雨霏霏我伞

情景二:

盛夏时节烈日当空路上行人伞

参考答案:

情景一:

暮春时节,小雨霏霏,我撑着那把油纸伞,它为我遮着风雨,如同我的朋友,伴我走过风雨人生路。

情景二:

盛夏时节,烈日当空,路上行人撑着一顶顶小花伞,远看像一束束色彩绚丽的鲜花,像一朵朵惹人喜爱的蘑菇,它给人美好的感觉,带来爽心的凉意,带来一份好心情。

一、积累妙用素材·让文笔更鲜活

(一)这样积累素材

话题专辑——

1.从教材中积累

《再别康桥》这首诗,记下了诗人重返英国、再别康桥的情感体验,表现了一种含着淡淡忧愁的离情别绪。

康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,如今又要和它告别了,千缕柔情、万种感触涌上心头。

2.从现实中积累

1958年秋,钱三强找到邓稼先说“国家要放一个‘大炮仗’”,征询他是否愿意参加这项必须严格保密的工作。

邓稼先义无反顾地表示同意。

那晚,邓稼先睡在床上不断地翻身,许鹿希问:

“你今天是怎么了?

”邓稼先坐了起来,轻轻地把一只手放在她的手上:

“我要调动工作。

”她忙问:

“调哪?

”他说:

“这不能说。

”“做什么工作?

”许鹿希又问。

“这也不能说。

”“你给我一个信箱的号码,我跟你通信。

”他仍然坚定地说:

“这不行。

”从小受爱国思想熏陶的妻子明白,丈夫肯定是从事对国家有重大意义的工作,表示坚决支持。

研制原子弹之初,邓稼先主持的是理论物理方面的研究,在这期间每天还能回家,但是理论物理方面的突破在当时只有计算尺和手摇计算机的条件下,科学家们只有以夜以继日地工作来和时间赛跑,据邓稼先的学生胡思得院士回忆,那时候因为完成一天的工作往往要到凌晨,而邓稼先回到北医的小两口的宿舍的时候往往大门都关了,邓稼先只好先翻过铁丝网,再由胡思得等几个年轻学生把自行车从铁丝网上举过去,当邓稼先蹑手蹑脚地回到宿舍,开门迎来的往往是许鹿希担心的目光。

到了进入试验物理研究阶段,邓稼先彻底音讯全无地“人间蒸发”了。

直到1964年第一颗原子弹爆炸成功,“出差”了数年的邓稼先才和妻子许鹿希重新相聚,而在这长久的想念之中,总有许鹿希分别时候的“我支持你”的牺牲与奉献。

在这漫长的日子里,在宿舍区的家里,依然保持着邓稼先在家时的样子,每天清晨的篦帚清理之间,许鹿希总是按照邓稼先在家时的样子把屋子收拾得干干净净。

离别中寄托的不仅是思念,更有一往情深的心心相通。

3.从名言中积累

(1)离人无语月无声,明月有光人有情。

——唐·李冶

(2)梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离。

——南宋·周紫芝

(3)少日犹堪话别离,老来怕作送行诗。

——南宋·辛弃疾

(4)美丽短暂,渺渺茫茫,离别时候,藏着多少凄凉。

——琼瑶

(5)一朝离别,爱人的魔力更加强了。

我们的心只记着爱人身上最可宝贵的部分。

远方在朋友传来的每一句话,都有些庄严的回声在静默中颤动。

——法国罗曼·罗兰

4.从佳作中积累

(1)悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

初三很快拉下帷幕,高一便急匆匆开始上演。

一切匆匆忙忙、不留回忆时间:

来不及将同学录填完,才发现,离别早已上演;来不及跟朋友说声“再见”,却发现,人影早已不见;来不及向老师道句感谢,才知道,大家早已毕业;来不及再次看看校园,一回头,竟在梦间。

(2)青春的途中,似乎总是充满了别离,当沙漏的时光一去不复返,记忆被一日日地减少,骄阳下流淌着的泪水,肆意地张扬在离别的枝头,最终还是无法挽留地落下。

忽然很想写字,很想读书,抓起久违的铅笔,漫无目的地抒写在重叠的纸张上,只是怎么也找不到当年的感觉,或许,那种味道只能追溯到遥远的梦里,与寂寞有染,与现实无关。

就像在多年前那个春末夏初的午后,我们都没敢用挥手的方式道别,因为,一个转身,一个心动,泪就会忍不住地落下来。

(3)还记得,当年大家约定的永远,在这平平仄仄的许多岁月里,常常会莫名地想起。

有谁知道,永远到底有多远?

这个答案是否存在。

世间之事总如大梦一场,几多心事,此番种种,是缘是份又有几人知,再次相聚是几时。

走进六月,纵使别离是曾经的约定,可我还是忍不住地想把这一切化为生命中最美的执着,献给我一去不返的花样年华。

六月,终究还是离别。

(二)这样运用素材

轻轻的,我走了,江南

轻轻的,我走了,江南。

撑一把油纸的小伞,轻轻地走在这细雨蒙蒙的烟雨中,用心聆听雨落春江的弦音。

独享一份恬淡,独品一份安然,连同一份脱去沉重后的自由与轻松。

心溶于天地,一切在轻风中释放。

情趣随着一圈圈荡开的涟漪,款款地汇入细雨,缓缓地,慢慢地顺流而下,毫不炫耀地默默奔向那海天的蔚蓝中。

霏霏的细雨,多情地依恋着细柔的江南,浸透着满满的深情。

那横织密编的丝络,如烟似雾地围包着江南,唯恐被风撕开窥看。

这小心翼翼的依偎,被一阵飞雪打乱,雨急切地泼洒着晶莹,扣击着